カテゴリ:中学校

国光原中学校1-2年生を対象にした講和をハイブリッドで行いました

本日、児湯郡にある川南町立国光原(こっこうばる)中学校にて

中学1年生、2年生を対象とする総合的な学習の時間を使って、キャリア教育に関するオリエンテーションを実施し、福島がコーディネートしました。

ご登壇いただいたのは、2名の社会人と0歳の赤ちゃん。

国光原中学校と、宮崎市内の登壇者の自宅をオンラインでつないでのハイブリッドで開催。

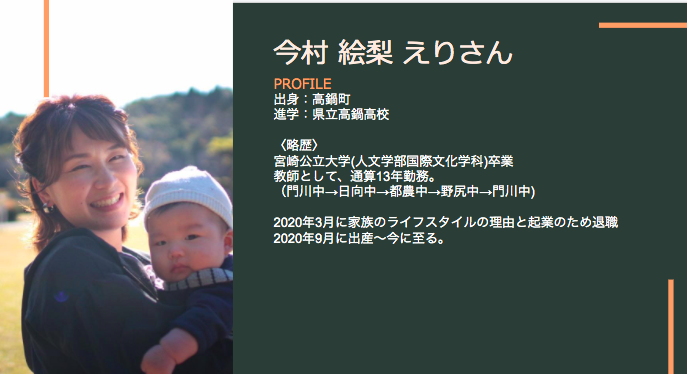

1組目は、宮崎市よりオンラインで登壇してくださった 今村 絵梨(いまむら えり)さんと、三番目のお子さんである0歳の文太(ぶんた)さん。

元中学校教師で、3人のお子さんのお母さんでもある今村さん。

オンラインで、赤ちゃんとの登壇を実現してくれました。

育児休暇明けに学校へ職場復帰した際、生徒たちの失敗をこわがる姿に気づいた今村さん。赤ちゃんの時は、自分の「〜〜したい!」にまっすぐ行動できるのに・・・と胸が痛んだそうです。

●失敗は、いつかできるようになるためのプロセスであること

●そのままの自分で素晴らしいこと(もっと自信を持って大丈夫)

というエールを生徒たちに送ってくれました。

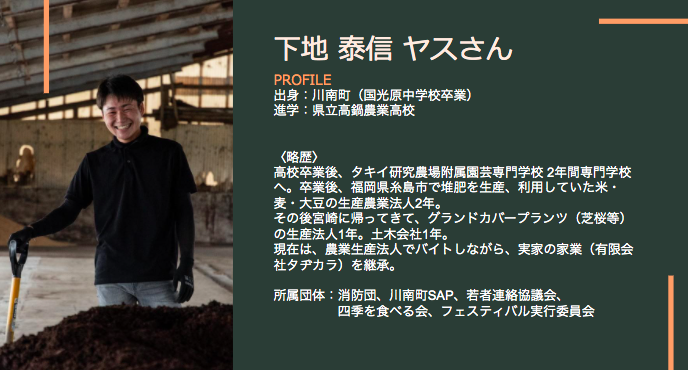

2組目は、同中学校卒業生である 下地 泰信(しもじ やすのぶ)さん。

川南町で堆肥事業を行う有限会社タヂカラを、先代より正式に事業継承し、代表に就任された26歳の若手堆肥農家です。

堆肥を極めるためにも、農業を知る必要性があると実感し、両方を学べるキャリアを選択され、行動を起こした下地さん。

また、

●勉強だけではなく、楽しみも大事であること

●成長のためには、自分の足りないところ、苦手な部分もありのまま認めること

の大切さをお話ししてくれました。

今後の展望は?という質問には

「堆肥って臭いと思っていますよね?でも僕は、良い堆肥を作ることができれば解消できると思っています。川南町の堆肥は臭くない、を押し出せるようにして町のイメージアップにも貢献したいです」と熱く語ってくれた下地さん。

このお話には、会場中が強くうなづき、下地さんの夢を一緒に共有させてもらえた時間となりました。

先生から「実際に宮崎の外に出てみて感じる宮崎のよさや、川南町外に出てわかる川南の良さってどんなものがありますか?」というご質問をいただき、下地さんからは「人と人とのつながりがあること」との回答。

川南に戻ってすぐ大型の設備を使って堆肥づくりに本腰入れて取り組むつもりだったのが、帰ってきてみればそのあたりの設備を全部お父様が売ってしまった後だったそうです。

t(トン)単位の堆肥を人力で空気を含ませながら切り返す作業を続けている中で、機械を貸そうとしてくれるつながりも生まれたことをお話してくれました。

年度初めのオリエンテーション。生徒たちには少しでも生き方の選択肢が無限にあることを感じ取っていただけていたら嬉しいです。

(文責:福島)

小林市立三松中学校でキャリア教育の授業を行いました

コーディネーターの西立野が相談を受けて企画し、ゲスト講師として同コーディネーターの稲田、羽田野が登壇しました。

1コマ目は稲田と羽田野がそれぞれのキャリアや考えてきたことについて講話。その後10分ほどですがお互いに質問をし合い、内容を深めました。

時間の許す限り、たくさんの質問に答えました。

小林市立三松中学校でキャリア教育の授業を行いました

行ったのは、いま企画開発中の「有名人リサーチ」プログラム。生徒それぞれが好きな有名人(芸能人やクリエイター、スポーツ選手や歴史上の人物など)について、テレビ番組や動画、本や雑誌など様々なメディアの情報を基に、どんなキャリアを歩んできたのかを調べ、キャリア形成について考えを深めるというプログラムです。

新型コロナの影響でゲストを学校に招くということが難しい状況は今後も続くと思われます。その中でも、考える機会を作れないかと思い、企画しました。

すでに前週の授業でそれぞれが好きな有名人を調べ、ワークシートに記入。今回の授業では、グループごとに調べてきた内容を共有し、どんな共通点や相違点があるのか分析をしてクラス内で発表を行いました。

振り返りシートには、以下のような感想が見られました。

・調べてきた人のジャンルがバラバラでも共通することを多く見つけることができた。

・どの班でも調べた人の共通点として「努力」があったことに驚いた。

・子どもの頃から現在の仕事を夢にしていた人もいれば、子どもの頃の夢は全く違ったけど何かのきっかけに現在の仕事をしているという人もいた。改めて色々なことに挑戦することが大事だと思った。

・ただ好きというだけで曲を聴いていたアーティストについて、詳しく知ることで違う視点からその人を応援できるようになるし、その人の人生から学ぶことで自分の将来が見えてくることもあるのだと思った。

このプログラムは、いくつかの学校で試験的に取り入れて頂いており、その結果も踏まえてワークシートなどを整備し、関心のある中学校の先生方にご案内していく予定です。

(文責:羽田野)

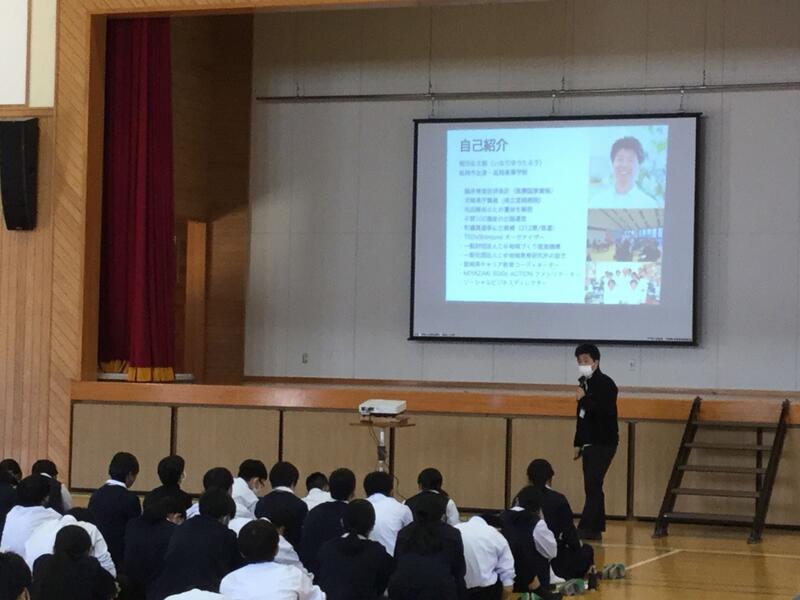

日之影中学校1年生で特別連続授業が行われました

3月10日、11日と2日間にわたって、それぞれ1時限ずつ、日之影中学校1年生(24名)に、トータルコーディネーターの水永が、特別連続授業を行いました。

これは、2月9日に行った対話につづくもので、「社会人として一番求められるものは何ですか?」との問いに対して、「新しいことに挑戦する気持ちが一番大事です」と話しをしたところ、さらにたくさんの質問が寄せられ、それに応えるために行われたものです。

10日は、「旭化成の変革と成長への挑戦」と題して講話をしました。

「昨日まで世界になかったものを」というスローガンを大事にして、常に世の中の困りごとを解決できるような新しいものを創り出すことに一生懸命取り組んでいる人々の姿をお話ししました。100年近く前に、みんなの住んでいる日之影町に水力発電所を建設したところから始まる歴史や、ベンベルグという糸から人工腎臓の中空糸が生み出されたイノベーションの物語を紹介しました。本物の人工腎臓透析器とその糸にも触れてもらいました。

11日は、生徒さんたちが出してきたたくさんの質問に答えました。

「延岡支社長として社員とどのようなコミュニケーションをとっていましたか?」

「なぜ、支社長になろうとしましたか?」

「リスクを恐れず挑戦できたのはなぜだと思いますか?」

「人と接することで一番大事にしていることは何ですか?」

「今後、若い人はどう変わっていかないといけませんか?」

「水永さんが思う理想の未来や社会はどういうものですか?」

関連して追加質問も活発に出され、普段学校で子供たちに話すことはなかったような話もたくさんすることになりました。本音の対話になっていくのが不思議な気持ちでした。

生徒たちは、一人一人のタブレット端末を自在に使って、聞いたことをメモしたり、感想を書いていました。主体的に動いている姿がとても頼もしく思える授業になりました。

(文責:水永)

延岡市立岡富中学校で「ひなた場」を実施しました

3月10日(水)岡富中学校2年生(3クラス、84名)で「ひなた場」を実施しました。

昨年3月に計画していましたが、コロナ禍で延期を余儀なくされ、さらに今年1月28日の予定も再延期とせざるを得ない状況がつづきました。しかしながら、万全の感染防止対策を講じるなど、先生方の懸命のご尽力と、18名にのぼる講師の方々にも毎朝体温測定をお願いして体調管理に万全を期していただくなど多くの関係者のご努力のおかげで、悲願の開催に至ることができました。

当日は、密を避けるとともに、床に直接座ることを避けるため体育館に机と椅子を用意し、アクリル板も設置するなど、学校側で万全を期した準備が整えられました。

対話の際は、講師一人に生徒二人ずつでしたが、先生方の配慮の行き届いた組み合わせもあり、活発な対話がくり広げられました。

コーディネーターの稲田佑太朗さんに、ファシリテーターをつとめていただき、和やかな雰囲気のなかですすめられ、2時間があっと言う間に過ぎました。

生徒たちへも確かな響きがありましたが、講師の方々からは「自分の勉強になった」という声もたくさんいただきました。

「生徒たちが、しっかり考え、悩んでいることを知り、とてもうれしく思いました」

「グループではおとなしかった子も、対話ではすごく話をしてくれた」

「人生グラフを作成して過去をふりかえり、今回の機会がなければできない経験でした」

(文責:水永)

宮崎市立生目南中学校のキャリア教育講話実施

日時:2021年3月8日(月)

場所:宮崎市立生目南中学校

内容:生目南中学校3年生を対象に対話形式で、自分の働くことや幸せについて考え見つけていく

大人と働くことや幸せについて語り合う時間を卒業前に持ちたいということで、生目南中学校から依頼があり、教育支援センターの渡木さんがプログラムを構成し、キャリア教育コーディネーターはモデレーターとして登壇。また、パネラーに中学3年生3名に代表して登壇してもらいました。

対話形式でモデレーターが生徒に対話形式で質疑応答を行いました。生徒たちは、和やかな雰囲気でキャリアについて考える時間になりました。

今回のようにご相談の中から、キャリア教育のプログラム内容を一緒に設計することも可能ですので気軽にお声掛けいただければ幸いです。

(文責:稲田)

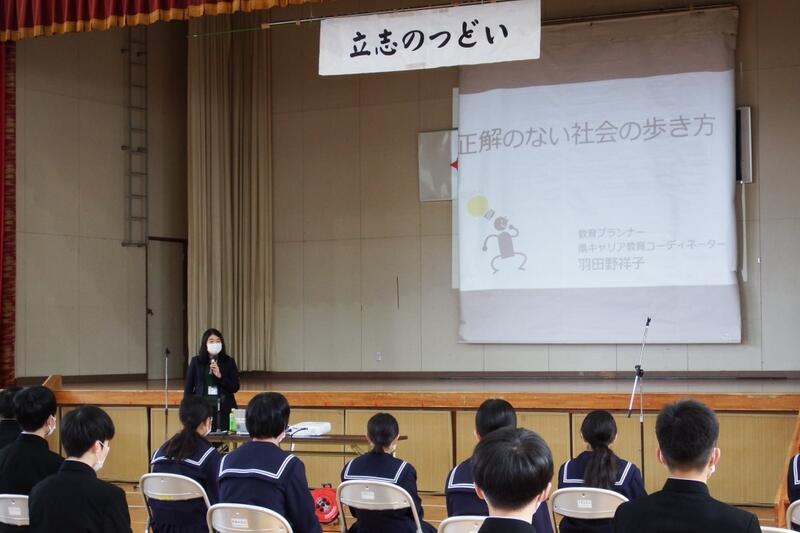

後川内中学校の立志式で講演を行いました

実は昨年度も講演の依頼をいただいており、立志式に向けて2回の事前授業・ワークショップを行っていたのですが、肝心の本番は新型コロナの影響で中止に。1年越しにお話することができました。

テーマは「正解のない社会の歩き方」

後川内中学校の2年生は全部で6名(この日は1名欠席)。他の学年の生徒や保護者の方も見守る中で、立志の誓いの発表があったり、生徒全員での和太鼓の演奏があったり、とアットホームな雰囲気の立志式でした。

(文責:羽田野)

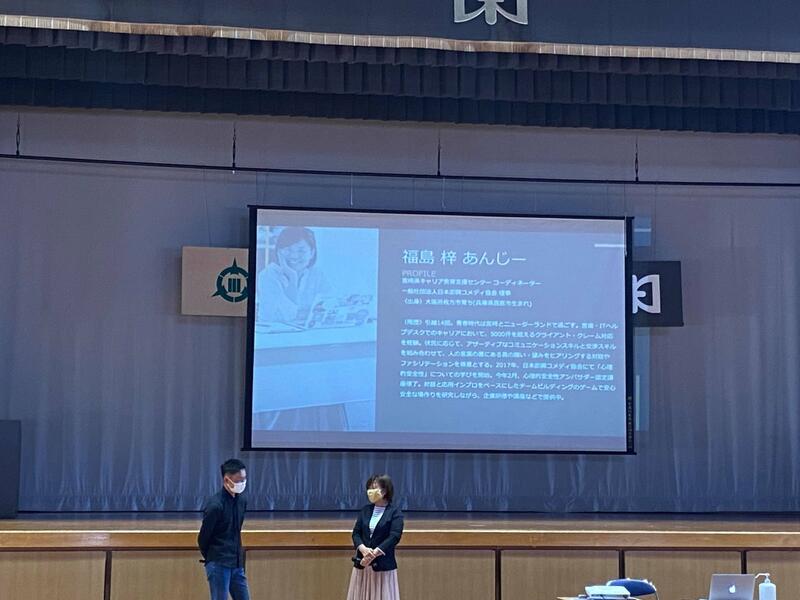

日南市立飫肥中学校の「立志式」にて講演を行いました

飫肥中学校2年生は、この1年間を通して「働くこと」について考えを深める取組みを重ねてきました。1学期から、全員で「働くこととは?」というテーマで考えを深め、発表も行い、共有してきました。そして昨年12月18日には、羽田野コーディネーターの支援も得て、5名の講師を交えた「キャリア教育ワークショップ」が行われています。

校長先生の話のあとに、「太郎の手紙」への返事を、生徒代表の6人が発表しました。(将来はお笑い芸人になりたいと夢を持っている太郎。勉強は嫌いなので勉強なんかしなくたってお笑い芸人にはなれるよね、勉強の意味がわからない、と問いかける太郎に、親の立場から返事を書くという設定です)

立志式では生徒全員が一人ずつ「誓いの言葉」を述べました。そのあとに、トータルコーディネーターの水永が「君たちはどう生きるか(そのⅡ)」と題して講話をしました。昨年7月の第一回につづけて次のようなメッセージを送りました。

・世の中には実に多様な仕事や働き方をしている大人たちがいること

①昨日まで世界になかったものを創り出したいと懸命に生きている人たち

②縁あってめぐりあった仕事を一生懸命にやるという人たち

③自分の思いを深く見つめて、決してぶれないで生きている人たち

④人のためになるのがカッコイイと思っている若者たち

・世の中の「変化」の本質を考えるということ

(トヨタが、自動車を作る会社から移動サービスの会社に変身しようとしている理由)

・自分にとって幸せとは何だろう、と考えてみましたか?

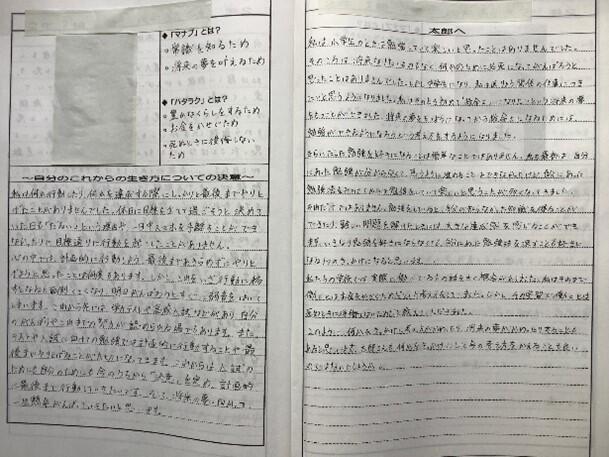

「立志式」と題した冊子には、全員の文章が掲載されています。一人ずつそれぞれに深い考察が感じられ、この1年の学びが素晴らしいものだったことがよくわかります。

・「自分のこれからの生き方についての決意」

・「太郎へ」(太郎の手紙への返事)

(文責:水永)

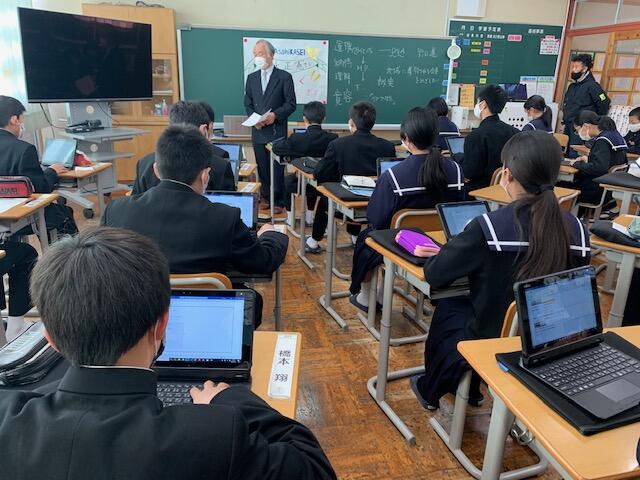

日之影中学校1年生で探究学習と対話授業

2月9日(火)には、伊東校長先生による「Society5.0で活躍するために」と題した講義のあとに、トータルコーディネーターの水永との対話授業が行われました。

・社会人として一番求められることは何ですか。

・新しいことに挑戦して失敗したらどう乗り越えてきたのですか

・旭化成ではSDGsを実践しているのですか

質問の前に、先ず自分の意見をはっきり述べてから質問をする姿に、大変感銘を受けました。短時間ではありましたが、大変有意義な対話になりました。日頃からの先生方のご指導の力を感じました。

日之影中学校では昨年末に生徒全員に一人一台のタブレットが配布されています。そして1年生も、ネットを積極的に活用して、次々に探究テーマを提案し始めています。

朝の会では、順番にテーマを決めて、調べてきたことを発表していて、この日は、「お正月について」というテーマで、日本のお正月行事の内容や歴史やおせち料理の由来など、ネットを使って調べたり家族や地域の人に聞いたりした発表がありました。一旦調べて終わりではなく、「なぜ日本は正月行事が多いのだろう」という疑問点も提示され、次への探究のつながりもできていました。

(文責:水永)

南郷中学校の立志式で講演を行いました

〒880-0835

宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜 4276 番地 729

(宮崎県教育研修センター みやざき学びサポートプラザ内)

電話番号:0985-24-3156

FAX番号:0985-24-3578

本Webページの著作権は、宮崎県キャリア教育支援センターが有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。