日誌

2020年11月の記事一覧

東郷中学校にて対話型プログラム「ひなた場」を開催しました

日南市立東郷中学校にて、3年生向けに対話型キャリア学習プログラム「ひなた場」を開催しました。

「ひなた場」は、生徒と地域の大人がお互いに人生を語りあう「対話」を通して、人と人をつなぐプログラムです。

生徒と大人が1対1で話す「対話」と、大人がこれまでの人生を紙芝居形式でプレゼンする「人生紙芝居」の2つのプログラムで構成されています。

1対1の対話を実現するため、生徒27名に対し、参加した大人の数は15名。

コーディネーターの羽田野が人選や事前の打ち合わせ、当日の大人向けの研修などを担当しました。

生徒たちは1班3人のグループとなり、交代で対話をしながら、空いた時間で人生紙芝居を聞きます。

最後に元のグループで振り返りを行い、その場を終えました。

体育館に散らばり、1対1で対話(左) 待っている間に人生紙芝居を聞く(右)

(生徒たちの感想)

「ひなた場」は、生徒と地域の大人がお互いに人生を語りあう「対話」を通して、人と人をつなぐプログラムです。

1対1の対話を実現するため、生徒27名に対し、参加した大人の数は15名。

コーディネーターの羽田野が人選や事前の打ち合わせ、当日の大人向けの研修などを担当しました。

生徒たちは1班3人のグループとなり、交代で対話をしながら、空いた時間で人生紙芝居を聞きます。

最後に元のグループで振り返りを行い、その場を終えました。

体育館に散らばり、1対1で対話(左) 待っている間に人生紙芝居を聞く(右)

(生徒たちの感想)

・対話では悩みについて一緒に考えくださったり、すごく声をかけてくださり、安心して話すことができました。

・対話の大人の方がたくさんほめてくださり、自分に自信を持つことができました。

・自分とは違った意見で物事を見ていて、これからの人生で大切なこと、役に立つことを教えてもらいました。

・コミュニケーションが苦手という悩みがありましたが、対話を通じて自分の長所を伸ばすといいと分かりました。

・学校生活で人に言えないことも相談することができ、心に余裕ができました。

・どの大人の方も過去のことを後悔しておらず、楽しんでいると感じたので、自分の好きなことをしたり、楽しむことが大事だと思いました。交流をして、色々な人生を聞くことができたので、自分も選択肢はたくさんあると感じることができました。

(文責:羽田野)妻高校にて探究活動「さいと学」の審査員を務めました

本日はコーディネーターの福島、羽田野が県立妻高校の総合的な探究の学習「さいと学」の最終発表会に審査員として参加をしてきました。

「さいと学」とは、妻高校独自の課題解決型学習で、2年生が複数のグループに分かれ、それぞれの興味関心に基づいて課題を設定し、解決策を実行に移すまでを行っていきます。

各グループには、地域の大人や大学生がメンターとして一人ずつ配置され、私たち2人も約5ヶ月に渡って担当するグループの活動を支援してきました。

今年は新型コロナの影響があり、スタートが遅れたり、イベントが開催しにくかったりと思うように行かないことだらけでしたが、その中でも仮説を立て、試行をし、迷いながら学んできた様子を感じることができました。

発表会で一旦区切りとはなりますが、審査員の方々からのアドバイスを受けて、さらに活動は続きます。

(文責:羽田野) 今年は新型コロナの影響があり、スタートが遅れたり、イベントが開催しにくかったりと思うように行かないことだらけでしたが、その中でも仮説を立て、試行をし、迷いながら学んできた様子を感じることができました。

発表会で一旦区切りとはなりますが、審査員の方々からのアドバイスを受けて、さらに活動は続きます。

延岡市立延岡南中学校2年生の「よのなか教室」で講話をしました

延岡南中学校では、本年度の「総合」の時間の取組みが、本格始動しました。

その皮切りとして、11月19日(木)、2時限を使って、2年生(131人)を対象に「よのなか教室」が行われました。

トータルコーディネーターの水永が、「君たちはどう生きるか」と題して、次のような内容の講話を行いました。

<君たちが漕ぎ出す社会は可能性に満ちている>

<社会には多様な働くすがたがある>

<自分にとって幸せとは何か? を考えることが大事>

途中で2回のグループワークを行いました。

1.何故、勉強するのですか? 何故、働くのですか?

2.自分にとって幸せとは何だろう?

何人かの生徒たちに発表してもらいましたが、実に様々な意見を述べてくれました。

このような多様な意見を、聞き・話し・考えることは、とても大事なことだと思います。

西都市立三財中学校にてセンター通信の取材をしました

10月16日に西都市立三財中学校3年生の総合的な学習の時間で実施された、職業人リモートインタビュー。

宮崎日日新聞や広報さいとにも掲載され、反響も大きいため、この取り組みのプロセスを振り返りながら取材を行いました。

センター通信に掲載されますので、楽しみにしていてください。

詳細内容のダウンロードはこちらからできます。

三財中リモートインタビュー研修センター通信記事.pdf

(文責:福島)

宮崎日日新聞や広報さいとにも掲載され、反響も大きいため、この取り組みのプロセスを振り返りながら取材を行いました。

センター通信に掲載されますので、楽しみにしていてください。

詳細内容のダウンロードはこちらからできます。

三財中リモートインタビュー研修センター通信記事.pdf

(文責:福島)

南郷中学校のプロジェクト型学習の最終発表会を行いました

今日は日南市立南郷中学校にて、「プロジェクト型仕事体験」の最終発表会でした。

取り組んだプロジェクトは、日南市に宿泊する観光客に向けて、日南市の魅力をPRする動画もしくはリーフレットを制作する、というもの。

新型コロナの影響を受けて中止となった職場体験に代わるものを、とのご相談をいただき、コーディネーターの羽田野が企画をして先生方と一緒に進めてきました。

・ファミリー層をターゲットに、親子で楽しめるアクティビティを

・アクティブシニアの方をターゲットに、日南のグルメを

・野球ファンに向けて、それぞれの球場近くの観光スポットを

取り組んだプロジェクトは、日南市に宿泊する観光客に向けて、日南市の魅力をPRする動画もしくはリーフレットを制作する、というもの。

新型コロナの影響を受けて中止となった職場体験に代わるものを、とのご相談をいただき、コーディネーターの羽田野が企画をして先生方と一緒に進めてきました。

・ファミリー層をターゲットに、親子で楽しめるアクティビティを

・アクティブシニアの方をターゲットに、日南のグルメを

・野球ファンに向けて、それぞれの球場近くの観光スポットを

と、どの班も様々な工夫を凝らして制作していました。

発表も素晴らしく、班で話し合い、試行錯誤をしながら最後までやりきったことで学んだ様子がとても伝わってきました。

発表も素晴らしく、班で話し合い、試行錯誤をしながら最後までやりきったことで学んだ様子がとても伝わってきました。

発表会には南郷プリンスホテルの西川支配人にお越しいただき、審査と講評をしていただきました。

選ばれた作品は12月からホテルのロビーで実際に上映・配布されます。

(文責:羽田野) 選ばれた作品は12月からホテルのロビーで実際に上映・配布されます。

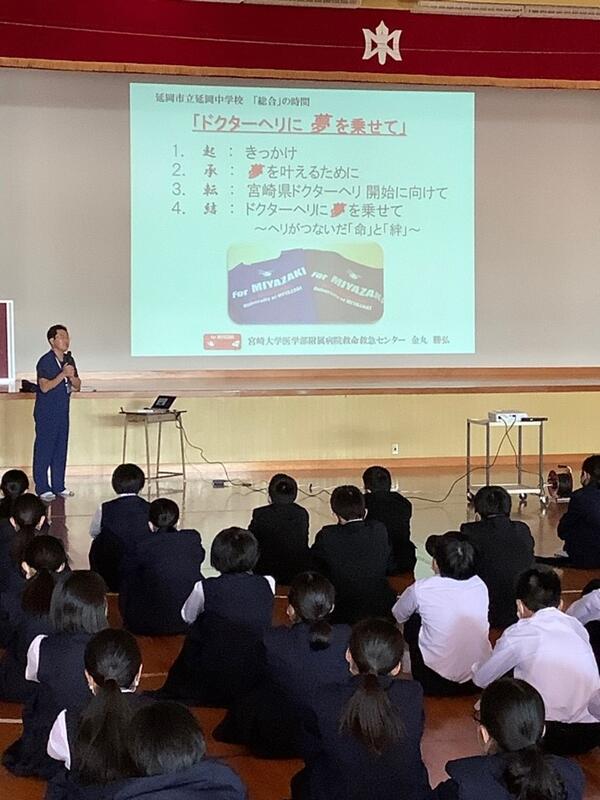

延岡市立延岡中学校1年生に「よのなか教室」を実施しました

11月12日(木)の2時限を使って、延岡中学校1年生(97人)では、宮崎大学医学部附属病院 「救命救急センター」の金丸勝弘医師による講話が行われました。

1年生では、9月から、「なぜ僕らは働くのか」(池上彰監修)をもとにした授業が4回実施されています。 「仕事って何だ?」 「どうやって働く? どうやって生きる?」 「好きな仕事に? 仕事を好きに?」 ・・・といったテーマで学びを広げてきました。

その仕上げとして、11月5日に「ライフプラン研修」、そして今回の講演会につなげられています。トータルコーディネーターの水永が、講師依頼などをお手伝いさせていただきました。

金丸さんは、医師をめざそうとした思いや、宮崎の人たちの命をつなぐためにドクターヘリが必要であることに思いが至ったこと。そして救命救急医療の先進地である千葉県の病院へ、5年間学びに行かれます。その後、宮崎県でのドクターヘリの導入に至るまでの経緯を詳しくお話になりました。

Doc-Heli for all 、 All for MIYAZAKI という話はとても感動的でした。

ここまで宮崎のことを思っていただいていることに心底から感謝したいと思いました。

そしてこのことは子供たちに伝えるべき大事なことだとあらためて感じました。

宮崎で、様々なハンディキャップと闘いながら、新しい価値創出に挑戦されている大人の姿を見て、生徒たちは大きな刺激を受けたことと思います。

(文責:水永)

(文責:水永)

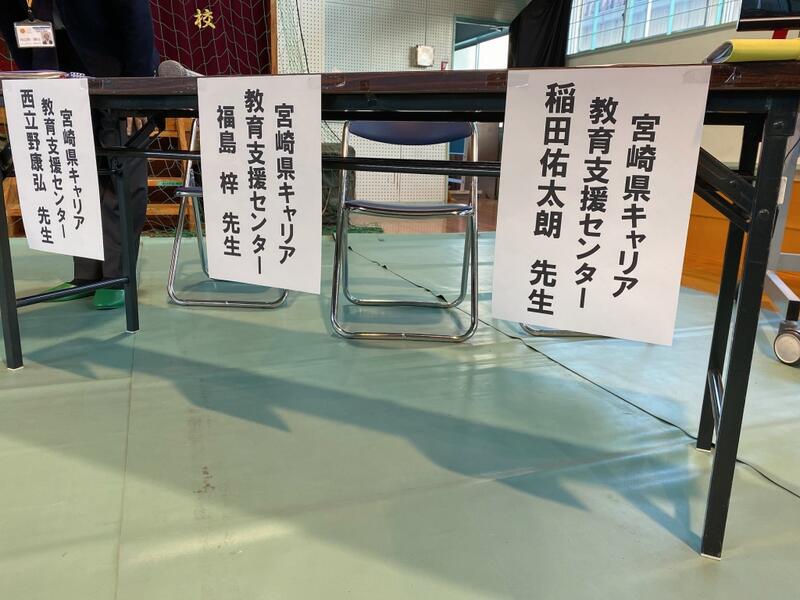

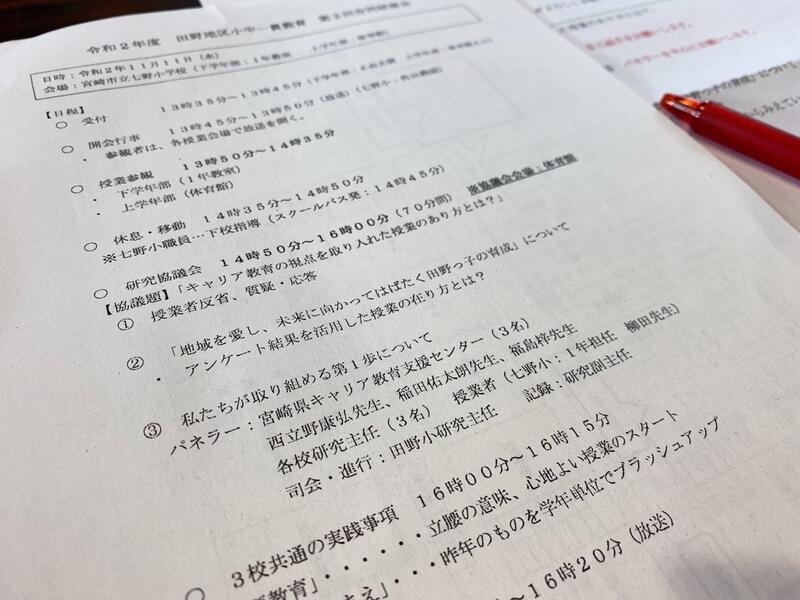

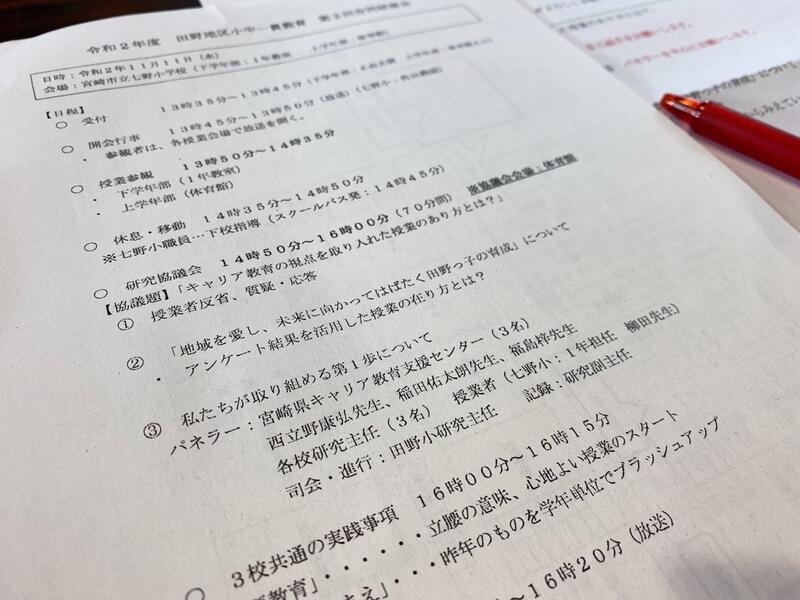

田野地区3校合同のキャリア教育研究協議会に参加しました

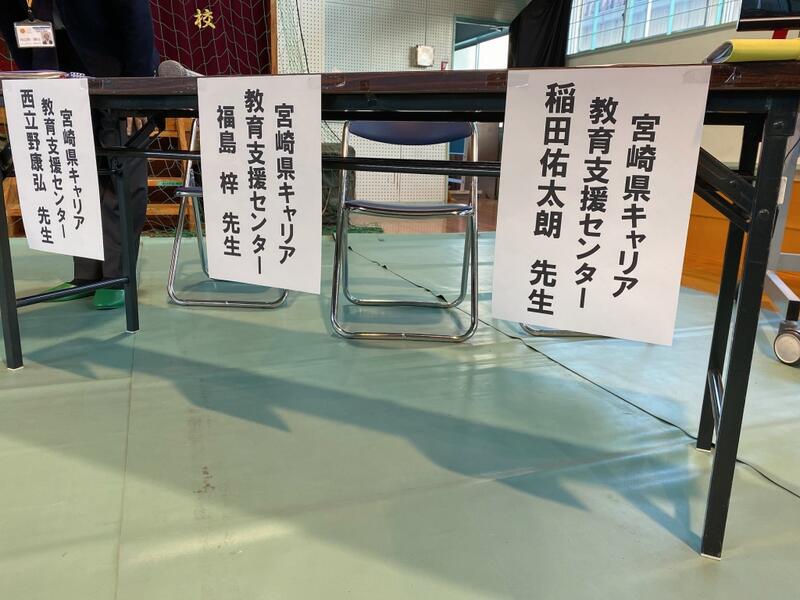

宮崎県キャリア教育コーディネーターの活動として、西立野、稲田、福島の3名が宮崎県田野町にある七野小学校で、キャリア教育研究協議会に出席しました。

2部制となっており前半は授業見学、後半は協議会でした。

後半は、パネラーとして参加させていただき、テーマは「キャリア教育の視点を取り入れた授業の在り方とは」でした。

授業見学は、七野小学校の1・2年生の生活科と5・6年生の道徳でした。どちらの先生も生徒も、大人数の見学に緊張することなく授業をされていました。

後半の協議会では、授業見学を通してどの様にキャリア教育の視点を各授業に導入するかという話をしました。

先生たちが主体性を促す様な授業設計を普段行っていることが印象的でした。

引き続き、宮崎県のキャリア教育推進に尽力いたします。

(文責:稲田)

(文責:稲田)

2部制となっており前半は授業見学、後半は協議会でした。

後半は、パネラーとして参加させていただき、テーマは「キャリア教育の視点を取り入れた授業の在り方とは」でした。

授業見学は、七野小学校の1・2年生の生活科と5・6年生の道徳でした。どちらの先生も生徒も、大人数の見学に緊張することなく授業をされていました。

後半の協議会では、授業見学を通してどの様にキャリア教育の視点を各授業に導入するかという話をしました。

先生たちが主体性を促す様な授業設計を普段行っていることが印象的でした。

引き続き、宮崎県のキャリア教育推進に尽力いたします。

(文責:稲田)

(文責:稲田) 「グッジョブフェスタinにちなん」にスタッフとして参加しました

「グッジョブフェスタinにちなん2020」が開催され、コーディネーターの羽田野がスタッフとして参加しました。

グッジョブフェスタとは、日南市内の小学5年生から中学2年生を対象に、地元の仕事を体験型で学ぶというもの。今日は70名程度の参加者が15の事業ブースに分かれ、一回25分の4ターンで様々な仕事に触れました。

短い時間ながらもどのブースも体験と学びの要素が入るよう工夫され、子どもたちはとても楽しそうでした。

(文責:羽田野)

延岡市立延岡中学校1年生で「ライフプラン研修」を実施しました

延岡中学校1年生(3クラス、97人)の「総合」の時間では、2学期のテーマを「何故僕らは働くのか?」と題して、池上彰氏監修の同名の本をもとに、9月から延べ10回の連続した授業が実施されています。

その中で、将来必要になる「お金」のことについて詳しく考えてみようと、11月5日(木)に「ライフプラン研修」を実施することになりました。トータルコーディネーターの水永が、先生からのご要望などを踏まえて、講師のお願いなどのお手伝いをさせていただきました。

ソニー生命から3名の方々を講師としてお迎えして、普段は高校生向けに行われている授業を、中学生向けにアレンジしていただいて実施しました。生徒たち同士で意見を出し合ったり、生徒たちに問いかけたりしながら、様々な条件でのシュミレーションも映像に映しながらの興味深い授業になりました。

現在13才の中学1年生たちに、16年後の30才を想定してもらい、どんなライフプラン(人生計画)を立てるのか。人生のどんな時期に、どんなイベントがあり、それにはどんな費用が掛かるのか?を考えていく内容でした。

標準的な働き方だけではなく、これからは新しい働き方も生まれることも紹介されました。

大事なことは、普段はあまり考えることのないお金のことを想像することで、「今の自分にとって、何が大切か、考えるきっかけにしてほしい」という最後の言葉は、きっと生徒たちにも響いていたことと思います。

検索ボックス

宮崎県キャリア教育支援センター

〒880-0835

宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜 4276 番地 729

(宮崎県教育研修センター みやざき学びサポートプラザ内)

電話番号:0985-24-3156

FAX番号:0985-24-3578

本Webページの著作権は、宮崎県キャリア教育支援センターが有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。