教育目標

気付き、考え、幸動する児童の育成

幸動するとは、「自他の幸せのために学び行動する」ということで、延岡市わかあゆ教育プランの目指す児童像です。

延小ブログ

延小ブログ

バトン渡しは、チームワークが大切!

2年生は、体育でバトン渡しの練習をしていました。

先生の話を聞いて、相手のことを考えて渡し方をいろいろ工夫していました。

楽しそうにみんなで声をかけながら、練習をしていました。こういうことも学級づくりに生かすことができますね!

先生の話を聞いて、相手のことを考えて渡し方をいろいろ工夫していました。

楽しそうにみんなで声をかけながら、練習をしていました。こういうことも学級づくりに生かすことができますね!

ペア・プロに取り組んでいます。

北部教育事務所の事業の中に「ペア・プロ」といって、希望する先生たちの授業を指導主事の方が見に来てくださって、指導・助言をしてもらえるものがあります。

本校からも自分の指導力を向上させるために希望をしている先生がいて、今日、授業を見てもらいました。子どもたちもあまり緊張することなく、普段の様子を見てもらいました。

延岡小では、いろいろな方に助言や指導をしてもらいながら授業づくりをして研究授業を行い授業力を高める、OJTを取り入れた主題研究に取り組んでいます。人に見てもらっていろいろ助言をしてもらうことが、一番指導力向上につながなあと思います。

同じ学校の先生たちが助言をもらう主題研究も力になりますが、いつもとは違う視点で助言をもらえる「ペア・プロ」もとてもいいなと思います。

延岡市内の他の学校の先生方もたくさん「ペア・プロ」に挑戦してほしいなと思いました。

本校からも自分の指導力を向上させるために希望をしている先生がいて、今日、授業を見てもらいました。子どもたちもあまり緊張することなく、普段の様子を見てもらいました。

延岡小では、いろいろな方に助言や指導をしてもらいながら授業づくりをして研究授業を行い授業力を高める、OJTを取り入れた主題研究に取り組んでいます。人に見てもらっていろいろ助言をしてもらうことが、一番指導力向上につながなあと思います。

同じ学校の先生たちが助言をもらう主題研究も力になりますが、いつもとは違う視点で助言をもらえる「ペア・プロ」もとてもいいなと思います。

延岡市内の他の学校の先生方もたくさん「ペア・プロ」に挑戦してほしいなと思いました。

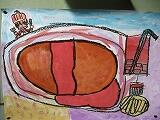

4年生の掲示板②

この前、廊下階段の4年生の絵の紹介をしましたが、新たに別の学級の絵が掲示されていたので、ご紹介します。

肉をテーマにした物語の絵です。詳細は分からないでの4年生の保護者の方は4年生のお子さんに確認をしてみてください。

どの絵も発想が豊かで見ていて楽しくなりますね!

肉をテーマにした物語の絵です。詳細は分からないでの4年生の保護者の方は4年生のお子さんに確認をしてみてください。

どの絵も発想が豊かで見ていて楽しくなりますね!

朝のボランティア

新型コロナウイルス感染症のレベル1に下がり、延岡小のボランティアも本格的になってきました。正門や西門でのあいさつ運動や清掃活動、運動場や花壇の草取りなど6年生だけでなく、5年生や3年生も自分たちでできることに取り組んでいます。

自分の学校をきれいにするために自主的に活動するボランティアの輪がどんどん広がるといいなと思います。

自分の学校をきれいにするために自主的に活動するボランティアの輪がどんどん広がるといいなと思います。

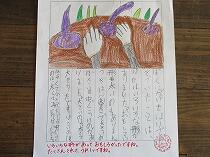

2年生、生活科がんばっています。

生活科というと、活動が中心になりますが、それだけではありません。いろいろな活動をとおして、いろいろことへの「気付き」を大切にし、社会性や豊かな情操、コミュニケーション能力を高めたり、生活の中のスキルを身に付けていったりすることが大切になります。

延岡小の2年生は、サツマイモを育てましたが、その中でいろいろなことに「気付き」、そのことを友だちといろいろ共有しながら、学習を進めてきました。そして、ポートフォリオと言って、活動の記録をしっかりととって、自分の活動を振り返り、自分の成長を自己認識できるようにしています。

また、図工で紹介しましたが図工の絵の題材にしたり、国語の作文にしたりしています。他教科に広げることにより、新たに自分の気持ちや思いを再確認することができますし、図工の絵や作文もより生き生きした作品になります。

2年生、2学期の後半もがんばってほしいなと思います。

延岡小の2年生は、サツマイモを育てましたが、その中でいろいろなことに「気付き」、そのことを友だちといろいろ共有しながら、学習を進めてきました。そして、ポートフォリオと言って、活動の記録をしっかりととって、自分の活動を振り返り、自分の成長を自己認識できるようにしています。

また、図工で紹介しましたが図工の絵の題材にしたり、国語の作文にしたりしています。他教科に広げることにより、新たに自分の気持ちや思いを再確認することができますし、図工の絵や作文もより生き生きした作品になります。

2年生、2学期の後半もがんばってほしいなと思います。

図工「くぎ打ちトントン」(3年生)

3年生の図工「くぎ打ち トントン」も佳境に入ってきました。両方の学級とも、ビー玉の発射装置の所を完成させ、いよいよ輪ゴムを取り付けコーズを作るための、釘を板に打ち始めました。

少し釘が曲がったり、板が割れたりいろいろしていますが、この失敗経験が大切だと思います。

学校でも、家庭でも子どもが失敗をすることが減ってきています。いろいろ失敗をして反省をしたり、工夫をしたりすることで、相手の気持ちに共感する力が付いたり、忍耐強さが育ったり、心の成長を促すことができます。

みんな集中して、一生懸命取り組んでいました。最後の完成が楽しみです。

少し釘が曲がったり、板が割れたりいろいろしていますが、この失敗経験が大切だと思います。

学校でも、家庭でも子どもが失敗をすることが減ってきています。いろいろ失敗をして反省をしたり、工夫をしたりすることで、相手の気持ちに共感する力が付いたり、忍耐強さが育ったり、心の成長を促すことができます。

みんな集中して、一生懸命取り組んでいました。最後の完成が楽しみです。

学級活動「目を大切にしよう」(5年生)

昨日、5年生の1つの学級では学級活動「目を大切にしよう」の学習に取り組んでいました。

「ティーム・ティーチング(T.T)」といって、授業の全体は学級担任が、保健の専門的な部分は養護教諭がサブティーチャーとして、2人が連携して指導をする方式をとって、指導を進めていました。

子どもたちも目の大切について、いろいろな意見を積極的に出していました。テレビだけではなく、パソコンやタブレット、スマホの使い方などについても意見を出したり、先生から指導を受けたりしていました。

このような指導をしていますので、ご家庭でも実践していただくと、効果が上がると思います。

「ティーム・ティーチング(T.T)」といって、授業の全体は学級担任が、保健の専門的な部分は養護教諭がサブティーチャーとして、2人が連携して指導をする方式をとって、指導を進めていました。

子どもたちも目の大切について、いろいろな意見を積極的に出していました。テレビだけではなく、パソコンやタブレット、スマホの使い方などについても意見を出したり、先生から指導を受けたりしていました。

このような指導をしていますので、ご家庭でも実践していただくと、効果が上がると思います。

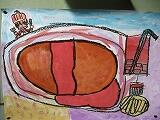

図工「いもほりの絵」②(2年生)

別の学級の「いもほりの絵」の取組では、下書きの縁取りをマジックを使っていました。掘ったときの気持ちやどんな姿勢になったかなどを確認しながら、構図の指導などをしていました。

先に紹介した学級とは若干指導の仕方も違いますが、どの学級も子どもたちのいもほりをしたときの子どもたちの内面を自己認識させながら、子どもたちの表現力を高めようとしています。

それぞれどんな作品が仕上がるか、今からとても楽しみですね!

先に紹介した学級とは若干指導の仕方も違いますが、どの学級も子どもたちのいもほりをしたときの子どもたちの内面を自己認識させながら、子どもたちの表現力を高めようとしています。

それぞれどんな作品が仕上がるか、今からとても楽しみですね!

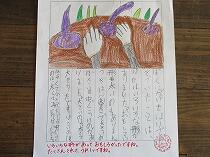

図工「いもほりの絵」①(2年生)

昨日は、2年生3学級のうち、2学級が図工で「いもほりの絵」に取り組んでいました。

この学級では、下絵の縁取りを茶色のクレヨンでしていました。また、おいもを見付けたときの気持ちや掘り出したときの苦労を思い出させたりしていました。また、おいもを掘ったときや持ったときに手の位置や指はどうなるか、子どもたちといっしょに確認しながら、活動を進めていました。

この学級では、下絵の縁取りを茶色のクレヨンでしていました。また、おいもを見付けたときの気持ちや掘り出したときの苦労を思い出させたりしていました。また、おいもを掘ったときや持ったときに手の位置や指はどうなるか、子どもたちといっしょに確認しながら、活動を進めていました。

今日の給食

今日の給食は、「きのこスパゲッティ」と「こまつなサラダ」でした。

「きのこスパゲッティ」は、さっぱりとした味付けでしたが、きのこの風味が出ていてとてもおいしかったです。

「こまつなサラダ」は、きゅうりと小松菜な歯触りが違って適当な酸味があり、飽きのこない、野菜をたくさん食べることができるような味付けでした。

「きのこスパゲッティ」は、さっぱりとした味付けでしたが、きのこの風味が出ていてとてもおいしかったです。

「こまつなサラダ」は、きゅうりと小松菜な歯触りが違って適当な酸味があり、飽きのこない、野菜をたくさん食べることができるような味付けでした。

体育「とび箱」(4年生)

4年生の体育は、今「とび箱」の学習をしています。

この前、3年生のとび箱の学習の様子を紹介しますが、1年しかかわりませんが、3年生よりも、長くて大きなとび箱を使って練習をしていました。

自分の跳べる力に合わせて、とび箱の高さを選んで跳んでいました。

この前、3年生のとび箱の学習の様子を紹介しますが、1年しかかわりませんが、3年生よりも、長くて大きなとび箱を使って練習をしていました。

自分の跳べる力に合わせて、とび箱の高さを選んで跳んでいました。

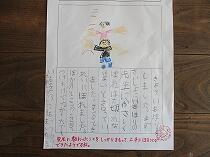

職員室廊下の掲示板(1年生)

職員室廊下にある掲示板の担当の1つが1年生です。11月になり、早速3名の人の絵が貼ってありました。

低学年は、どうしても絵が細かくなりがちですが、みんな大きくしっかりと描かれているところがとてもいいなと思いました。また、一人一人の動きが違って、躍動感がありますね。

これは余談ですが、低学年の子どもたちは、お友だちや想像の人物の絵を描いても、なぜか描いた本人に似ていることがよくあります。低学年の子どもさんのいる方は、機会があったらそういう視点でも絵を見てみると楽しいかもしれませんね。

低学年は、どうしても絵が細かくなりがちですが、みんな大きくしっかりと描かれているところがとてもいいなと思いました。また、一人一人の動きが違って、躍動感がありますね。

これは余談ですが、低学年の子どもたちは、お友だちや想像の人物の絵を描いても、なぜか描いた本人に似ていることがよくあります。低学年の子どもさんのいる方は、機会があったらそういう視点でも絵を見てみると楽しいかもしれませんね。

11月の生活目標

全校朝会でも、図書担当の先生から11月の生活目標「本をたくさん読もう」についてのお話が放送でありました。

また、11月の生活目標は、玄関横の掲示板や各教室だけでなく、体育間横の大きな掲示板に貼ってあります。体育館横の掲示板には、生活目標だけでなく、工夫をして祝日や11月の行事について紹介するものを貼ってあります。

1校時に、早速、2年生が学校図書館で、本を楽しそうに読んでいました。子どものころの読書は、生涯読書につながります。

子どものうちに、本を楽しんで読む習慣を身に付けてほしいですね。

また、11月の生活目標は、玄関横の掲示板や各教室だけでなく、体育間横の大きな掲示板に貼ってあります。体育館横の掲示板には、生活目標だけでなく、工夫をして祝日や11月の行事について紹介するものを貼ってあります。

1校時に、早速、2年生が学校図書館で、本を楽しそうに読んでいました。子どものころの読書は、生涯読書につながります。

子どものうちに、本を楽しんで読む習慣を身に付けてほしいですね。

11月の全校朝会

今日は、11月の全校朝会がありました。新型コロナウイルス感染症が延岡市もレベル1になりましたが、感染予防の視点から放送で実施しました。

子どもたちは、真剣に放送ですが、真剣に取り組んでいました。11月の生活目標は、「本をたくさん読もう」です。

放送の後、各学級の担任の先生から、月の生活目標の話や11月の学校生活についての話がありました。

※ 月の生活目標の写真は、正面玄関の掲示板です。全校朝会の様子は、4年生です。

子どもたちは、真剣に放送ですが、真剣に取り組んでいました。11月の生活目標は、「本をたくさん読もう」です。

放送の後、各学級の担任の先生から、月の生活目標の話や11月の学校生活についての話がありました。

※ 月の生活目標の写真は、正面玄関の掲示板です。全校朝会の様子は、4年生です。

国語「グラフや表を用いて書こう」(5年生)

5年生は、国語で「グラフや表を用いて書こう」の学習をしています。

これは、国語科の中で、資料を効果的に作成する方法やねらいをもって作成する力を身に付け、他の教科で実践できるようにする学習です。

コンピュータを使って、グラフや表を用いて効果をあげている資料を写真に撮り、ロイロノートで、情報を共有したりしています。

コンピュータが特別なものではなく、学習効果を上げる文房具の一つとなってきていますね。

これは、国語科の中で、資料を効果的に作成する方法やねらいをもって作成する力を身に付け、他の教科で実践できるようにする学習です。

コンピュータを使って、グラフや表を用いて効果をあげている資料を写真に撮り、ロイロノートで、情報を共有したりしています。

コンピュータが特別なものではなく、学習効果を上げる文房具の一つとなってきていますね。

図工「ギゴギゴ トントン クリエター」(4年生)

4年生の図工「ギゴギゴ トントン クリエター」も、前回よりもだいぶん仕上がってきました。

絵の具で、板にきれいな絵を描いたり、角をサンドペーパーで磨いたり、それぞれみんな真剣に取り組んでいます。

完成に近づいてきています。どんな作品に仕上がるか楽しみですね!

絵の具で、板にきれいな絵を描いたり、角をサンドペーパーで磨いたり、それぞれみんな真剣に取り組んでいます。

完成に近づいてきています。どんな作品に仕上がるか楽しみですね!

今日の給食

今日の給食は「とりのからあげ」と「ブロッコリー」。「だいこんのみそしる」でした。

「とりのからあげ」は、からっと揚がっていてとても香ばしくって、とてもおいしかったです。ちょっぴり塩味の付いたブロッコリーともとてもよく味が合っていました。昼休みにも「今日の給食のからあげは、おいしかたね。」と言っている子どももいました。

味噌汁と言えば、大根の具は定番ですね。延岡小の「だいこんのみそしる」は、他の野菜もたっぷり入って栄養満点です。

「とりのからあげ」は、からっと揚がっていてとても香ばしくって、とてもおいしかったです。ちょっぴり塩味の付いたブロッコリーともとてもよく味が合っていました。昼休みにも「今日の給食のからあげは、おいしかたね。」と言っている子どももいました。

味噌汁と言えば、大根の具は定番ですね。延岡小の「だいこんのみそしる」は、他の野菜もたっぷり入って栄養満点です。

国語「そうだんにのってください」(2年生)

2年生の国語は、「そうだんにのってください」の学習をしています。

全体的な学習を終わって、学習したことを生かしてグループで話し合う学習です。ノートにメモをとって、みんな積極的に相談にのっていました。

コミュニケーション能力が高まるなあと思いました。

全体的な学習を終わって、学習したことを生かしてグループで話し合う学習です。ノートにメモをとって、みんな積極的に相談にのっていました。

コミュニケーション能力が高まるなあと思いました。

楽しくなる絵(4年生)

階段の4年生の掲示板に、4年生の絵が掲示されていました。

見ていてとても楽しくなる作品ですね。図工の作品は1年生から6年生まで、それぞれの学年ならでは作品に仕上がっています。どの学年の絵もその時にしかかけない、かけがえのない作品です。

見ていてとても楽しくなる作品ですね。図工の作品は1年生から6年生まで、それぞれの学年ならでは作品に仕上がっています。どの学年の絵もその時にしかかけない、かけがえのない作品です。

国語「日本の文化を発信しよう」(6年生)

6年生は、国語「日本の文化を発信しよう」の学習に取り組んでいます。

インターネットを使い、日本の文化について調べ、分かりやすく効果的な表現ができるように学習する内容です。

みんな、一生懸命インターネットで調べて、集めた情報を記録していました。時代とともに国語の学習内容も大きく変わってきています。

インターネットを使い、日本の文化について調べ、分かりやすく効果的な表現ができるように学習する内容です。

みんな、一生懸命インターネットで調べて、集めた情報を記録していました。時代とともに国語の学習内容も大きく変わってきています。

アクセスカウンター

6

5

0

4

9

7

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 1 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1 |

30 | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |