都城市立大王小学校 公式ホームページ

学校の様子

1年生 音楽

1年生の音楽の授業を参観しました。

グループごとに発表したいリズムを決めます。

どのリズムがいいかどの楽器を使いたいか・・

話し合いをしスムーズに練習が始まりました。

各グループの発表が終わるとタブレットにむかって振り返り。

結果がすぐ出るので全員のお友達の意見がわかります。

「おー!」と歓声があがっていました。

アサガオの花もうれしそうでした。

よみきかせボランティアの会「ひだまり」

よみきかせボランティアの会「ひだまり」の皆様が朝の時間に読み聞かせをしてくださいます。

毎週この時間を子どもたちはとても楽しみにしています。

ありがとうございます。

朝顔

朝顔が次々と花を咲かせています。

あまりの暑さに一度枯れそうになっていましたが、担任の機転と1年生のこまめな水やりで元気を取り戻しました。

今朝は「校長先生!葉っぱがハートです!」と教えてくれました。

どんな花が咲くか楽しみです。

愛鳥作品コンクール

愛鳥作品コンクールポスターの部において、大王小学校の

6年生 福留 希さん(金賞)、3年生 福留 心さん(銀賞)の姉妹が

受賞しました。

大王小学校の校庭にもたくさんの野鳥が訪れてくれます。

その鳥たちへそそがれる希さん、心さん2人の優しいまなざしが現れているのでしょうね。

PTA親睦スポーツ大会

6月22日(日)PTA親睦スポーツ大会!が開催されました。

今年度はアジャタ(全日本玉入れ)を行いました。大変盛り上がり、楽しい時間を過ごせ、「チーム大王」の絆がさらに深まりました。

ご準備いただいた役員の皆様、ご参加いただいた保護者の皆さま、児童のみなさん、ありがとうございました。

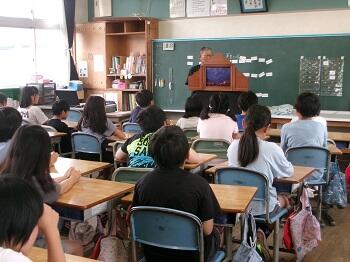

研究授業

今年度大王小学校は「個別最適な学びと協働的な学びの一体化を目指した授業改善」に取り組んでいます。

今回は、提案授業として5年生の社会科の授業が行われました。 「個(自分)」と「他(友だち・先生)」を行き来しながら学ぶ場面。子どもが受け身ではなく自ら学びにいくような場面が多く見られました。

朝の学級の時間

大王小学校では、午前8時のチャイムが鳴ると同時に黙想が始まり、校内は静寂に包まれます。

今朝の活動は「学級の時間」でした。

読書をしたりタブレットで個別に学習したり、どの学級も集中して取り組めていました。

児童集会

児童運営委員会の企画により児童集会が行われました。

イントロクイズやジェスチャークイズで大盛り上がり!

祝日も無く、雨も続く6月。

大きな声を出して笑って みんないい笑顔で教室に戻って行きました。

運営委員会のみなさん ありがとうございました。

大王小学校の子どもたちのすばらしいところは「きりかえ」です。

大盛り上がりの楽しい時間の後、無言で静かに体育館を出る姿はおみごとでした。

校内研修

エリアコーディネーターの木村先生をお招きして「特別支援教育の充実に向けて」研修を行いました。

一人一人の子どもたちにきめ細かに寄り添い支え合う大切さや方法について改めて確認しました。

木村先生ありがとうございました。

歯と口の健康週間2

柴田歯科医院の柴田先生のご協力をいただき、歯と口の健康に関する保健指導を行っていただきました。

むし歯の原因や、何気なく使っている歯磨き剤の使用量について等、興味深いお話をたくさん聞かせていただきました。

お忙しい中ありがとうございました。

歯と口の健康週間1

6月4日から10日は「歯と口の健康週間」です。

6月7日(土)に「お口の健康フェスティバル」がウエルネス交流プラザでひらかれました。

表彰式も開かれ、大王小学校の3年生が「図画ポスターの部」で、一位、二位、三位を独占しました!

ステージで表彰を受ける姿もとても立派でした。

学校でも改めて校長から表彰を行いました。

「歯と口の健康週間」やこのようなイベントを通して、自分の歯に関心をもって大切にする気持ちを育ててほしいです。

救命講習

水泳学習を控え、都城消防署から講師をお招きし、救命講習を実施しました。毎年行っています。

新規採用の職員もベテランも汗びっしょりになりながら真剣に心肺蘇生の実技訓練に取り組んでいました。

水泳学習を事故無く行えるよう、保護者の皆様、子どもたちの健康管理(早寝早起き朝ごはん)健康観察にご協力お願いします。

交通安全教室

都城ドライビングスクール様のご協力を得て、各学年毎に交通安全教室を開催しました。

交差点での横断歩行の渡り方や自転車を乗る際の安全について、発達の段階に合わせて学ぶことができました。

特に、シミュレーターを使った自転車の実車体験では実際に自転車を運転する場面での具体的な運転やヘルメット着用の大切さについて学ぶことができました。

お忙しい中御協力ありがとうございました。

授業改善のための校内研修

大王小学校では、今年度「『個別最適な学び』と『協働的な学びの一体化』」について研究をすすめています。

今回は5年生で行う「複線型」の提案授業についての事前協議が行われました。

自分だったらこんなことができそう、自分の学級の実態では・・と「自分のこれから」について考えることができたのでは、と思います。

先生たちも新しいことへの挑戦!「やる気・勇気・元気・本気・根気」な毎日の大王小学校です。

JRC登録式

大王小学校は青少年赤十字に加盟しています。

本日、登録式がありました。

まず、JRC委員会の6年生から、愛の印の赤十字のマークの周りを桜の花が囲んだワッペンが1年生に手渡されました。

その後、JRC委員会のみなさんから赤十字の歴史と精神、大王小学校の取組についてお話を聞きました。

自分にできることを見つけ、何ができるかを考え実行できるようになってほしいです。

JRC委員会のみなさん、わかりやすい説明ありがとうございました。

もくもくタイム

大王小学校では、木曜日のお昼の放送の時間に、各学級の代表者が作文を読むコーナーがあります。

今日は5年生の学級代表の3人です。

ドキドキ緊張がこちらまで伝わってくるようでした。

3人とも、宿泊学習の様子や学んだことがよくわかる作文でした。

家庭科実習

少し前になりますが、5年生が青菜をゆでる調理実習、6年生は自分の上履きを洗う洗濯実習をしていました。

体験から学ぶことはたくさんあります。家でのお手伝いにいかしてください。どの学級もお友達と協力しながら実習をすすめている姿が素敵でした。

学校探検

1年生が学校探検に来ました。

迎える側も毎年この学習の時間はとても楽しみです。

初めての校長室に目がキラキラしています。歴代校長先生のたくさんの写真や大きな金庫を不思議そうに見渡します。

「校長先生に質問してもいいですか?」ときちんと言えました。

学級園の整備

学級園の花を夏の花に植え替えました。

花や緑を通して自然と関わり、感動を体験し、いのちあるものへのやさしい気持ちを育てていきます。

3年生のキャベツ

やる気・勇気・元気・本気・根気な毎日の大王小です。

以前、紹介した2階の渡り廊下に置いてある3年生のキャベツ。

みごとな虫喰い状態に!見ると丸々とした青虫が。

チョウになるまで観察するために、葉っぱごと教室に連れて行かれました。

「大王っ子のやくそく」を再度ご確認ください。

〇 火遊び・川などでの水遊びは絶対にしません。

〇 家に帰る時刻を守ります。4月~9月は夕方6時まで、10月~3月は夕方5時までには家に帰り着きます。

〇 大人が留守の家では遊びません。子どもだけでの夜間の外出・外泊はしません。

〇 友達に物やお金をあげたり、貸し借りをしたりしません。

〇 子どもだけで校区外・ゲームセンター・大型店等に行きません。

〇 公民館や公園など、みんなが使う場所は汚したり、傷つけたり、落書きしたりしません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

〒885-0026

宮崎県都城市大王町20街区1号

電話番号

0986-23-2470

FAX

0986-23-2471

E-mail daio-s※miyakonojo-city.miyazaki-c.ed.jp

※の部分を@に変えてください

本Webページの著作権は、都城市立大王小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と上のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。