学校ニュース

宿泊学習①初日前半(第5学年)

今朝、学校の玄関広場で出発式をしたあと、バスに乗り込んで「御池青少年自然の家」に向かいました。

年度当初は5月下旬に実施する計画でしたが、ちょうど感染症に伴う臨時休校直後となり、期日を12月にずらして、御池での実施と変更しました。延期・変更等に御理解・御協力いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。感染症の直接の影響もなく、無事、本日を迎えることができ、ほっとしたところです。

子供達は到着後、「活動開始式」に臨み、そのあと、各部屋に荷物を置き、まずは「木のキーホルダー作り」の活動でした。紙やすりで木を磨いたり、絵付けしたりして、世界に一つだけ、自分だけの「木(き)ーホルダー」が完成しました。

午後は、感染症に配慮したバイキング形式のおいしい昼食をとったあと、午後からは「野外炊飯(カレーライス作り)」、夜はキャンプファイヤーで営火を囲みます。

1日目の午後、そして明日の活動の様子は、明日以降、アップの予定です。

福祉学習[車椅子体験・講話](第4学年)

8日は、今回も市社会福祉協議会(職員・協力員)の皆様の御協力をいただきながら、車椅子の説明を受け、車椅子に乗ったり、介助したりして学ぶことができました。坂道を下ったり、細い道やくねくねした道を通ったりして、車椅子生活をされる方や介助の方の気持ちを体験できました。特に坂道では乗る側も介助する側も慎重な対応が必要だということを体感したようでした。

また9日は、市内在住で、車椅子で生活をされている方のお話を直接お伺いすることができました。障がいがあることを個性とし、前向きに生活されている様子やその思いを語っていただきました。子供たちも熱心に話を聞き、また熱心に質問をしていました。

ご協力いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。とても意義ある福祉学習となりました。

【8日:車椅子体験】

【9日:講話】

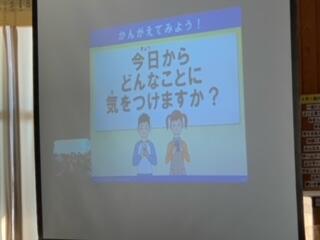

人権学習:「スマホ・ケータイ安全教室」(第6学年)

国際連合が1948年(昭和23年)に「世界人権宣言」を採択し、国の法務省が1950年(昭和25年)から、12月4日から10日までの期間を「人権週間」と定めています。本校でも、12月の第1週を中心に、その週間として、人権に関わる学習に取り組んでいます。

今日の6年生は、感染症対策として、福岡市にある携帯会社のインストラクターとつないでの遠隔授業(リモート)【学習名:思いやりのある使い方】でした。人権を意識した「正しいスマホ・携帯の使い方」「誤った使い方」(ルールとマナー)などを法令に基づいた、小学生にも分かりやすくアニメ(「浦島太郎とスマホ」)も取り入れながらの、双方向性の授業を組み立てていただきました。

都城市の法務局民事専門官や人権擁護委員協議会の方々に直接サポートに入っていただき、充実した人権学習を行うことができました。

皆様、御協力ありがとうございました。

学年部別「持久走大会」(上学年/中学年/低学年)

この約1か月、体育の時間の学習を中心に、長い距離を走る練習を重ねてきました。

上学年(5・6年)は1000m、中学年(3・4年)は800m、低学年(1・2年)は600mを走りました。練習の時のタイムより伸びた子供達が多かったようです。自分の走力にあわせて、どの子も「駅伝の町:小林」にふさわしい走りを見せていました。

保護者の皆様、寒い中での参観、ありがとうございました。また、マスク着用や密を避けて広がっての応援等、感染症対策にも御協力いただき、重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。

福祉学習〔「小林朗読友の会」の活動〕(第4学年)

「小林朗読友の会」は、本や広報誌等を音訳し、視覚に障がいのある方々へ情報を提供されているとのことです。広報誌や議会だよりをはじめ、小説や雑誌等を音訳し、CD化して届けられるそうです。

視覚に障がいのある方々が健常者と平等に情報が共有できるようにと活動しておられ、子供達は、大事な役割を担っておられることを学ぶ貴重な学習となりました。

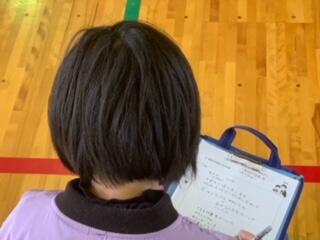

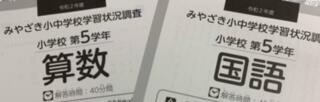

みやざき小中学校学習状況調査(第5学年)

この調査の「実施要項」を見ると、調査目的は、『児童の学習状況の定着の把握、そして、学習指導の検証、教員の指導力を充実させるため』(※抜粋)とあり、特に調査の結果を踏まえ、教員の指導のあり方の確認や、その改善を図ることにあります。

5年生は、国語、算数の調査問題に真剣に向き合い、取り組んでいました。

福祉学習〔アイマスク体験〕(第4学年)

小林市社会福祉協議会(職員・協力員)の皆様の御協力をいただきながら、アイマスクと白杖をお借りして、実際にアイマスクをつけたまま校舎から校庭に出て、歩いてみる体験をすることができました。

この体験活動を通して、目の不自由な方々に対する理解を深め、これからも障がいのある方々の立場に立って考え、行動できる人になって欲しいと願っています。

食育に関する学習(第2学年/第6学年)

2年生の教室では、学級担任と本校の学校栄養士による「朝ごはんのひみつを見つけよう」という学習でした。朝ご飯を食べることの大切さを学んだようです。

6年生は、「KITTO小林」で行われた小林市主催の「2020年シェフの食育教室」に参加しました。

「ここやっど小林」のシェフ・地井潤さんのお話を聞きながら、すべて小林産の食材での「創作料理」をいただきました。

メニューは、「鯉のカルパッチョ・豆腐のステーキ・生ハムのメロン巻き・りんごドレッシングサラダ・黒豚低温ロースト・フレンチおでん・フレンチご飯(雑穀米)・紫芋のクリームスープ・デザート(ガトーショコラ・柿のシロップ煮)」でした。

小林市の“よさや食の豊かさ”を再確認できた食育教室となりました。

【第2学年:食育授業:「朝ごはんのひみつを見つけよう」】

【第6学年:2020年シェフの食育教室】

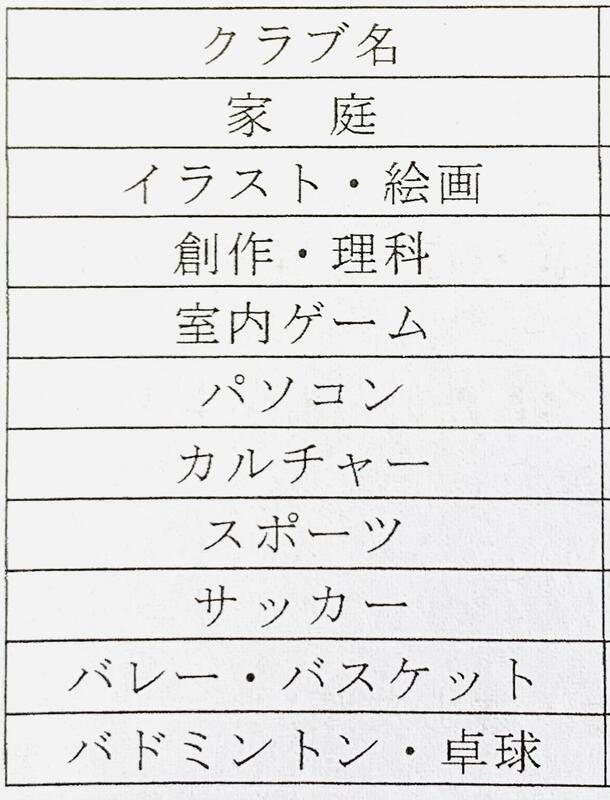

クラブ活動の見学(第3学年)

本校では、4年生からクラブ活動に参加します。年間10時間程度、正規の学習時間での活動となります。子供達は毎回、クラブ活動を楽しみにしているようです。本年度は、10のクラブを設けて活動を行っています。

今日は、4年生になってから参加する3年生の子供達が、いろいろなクラブを回って、熱心に見学していました。

来年4月、4年生になってから参加してみたいクラブが見つかったでしょうか?

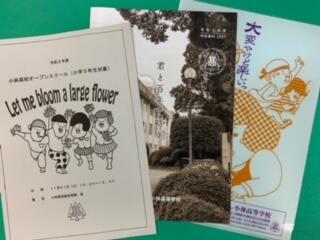

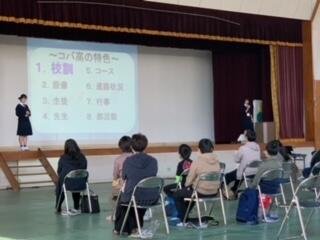

小林高校オープンスクール(小学5年生対象)

オープニングでは、吹奏楽部の見事な演奏(「鬼滅の刃「紅蓮華」♪♪他)に続いて、代表生徒による「学校紹介」、そして「英語寸劇」があり、高校生活の様子を、子供達に分かりやすく、ユーモアも交えながら伝えてもらいました。

その後、子供達は「体験教室(音楽教室・手作り教室・理科教室)」での活動に、保護者の皆様は、「体験教室の参観」・「コバ高生との座談会」に参加しました。

修学旅行1日目午後から2日目の様子(第6学年)

★1日目【学校→西都原考古博物館(体験館〈勾玉作り〉・考古博物館見学)→(昼食:弁当)→西都原古墳群見学→旧海軍特攻基地慰霊碑見学〔宮崎市赤江〕→青島泊〔青島グランドホテル〕】

★2日目【青島→サンメッセ日南→道の駅「フェニックス」→(昼食:シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート〔パインテラスにて:バイキング〕)→宮崎市フェニックス自然動物園→学校】

でした。

子供達は感染症防止に気を配りながら、きまり正しく、また、みんなで協力し合いながら、楽しく充実した2日間を過ごすことができました。この2日間の学びや体験を、今後の学校や家庭・地域での生活に活かしてほしいと思います。

【1日目:午後】

★西都原古墳群見学

★旧海軍特攻基地慰霊碑見学

★青島:ホテルにて

【2日目】

★サンメッセ日南

★シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート(パインテラスにて:バイキング)

★宮崎市フェニックス自然動物園

★到着式(学校)

修学旅行初日の様子

修学旅行初日の様子です。

西都原に到着後は、古代生活体験館で勾玉作りをします。

勾玉作りの後は、博物館の見学です。

紅葉の下で、みんなで昼食タイムです。

参加者全員元気です。

味覚の授業(5年生)

今日は、5年生を対象として、「味覚の授業」が行われました。これは、五感を使って味わうことの大切さや楽しさを体感することができる体験型食育講座です。

レストラン「Kokoya de kobayashi(ここやっど小林)」の地井潤シェフをはじめ、9名の「食のプロ」の方が指導して下さいました。

五感の中の一つである「味覚」には、「五味」があり、甘味、酸味、苦味、塩味、そして旨味があるという指導があり、それらを実際に味わいました。

授業後に児童にきいてみると、次のような感想が返ってきました。

「味覚には、五つの味の違いがあることを初めて知った。」

「だしと塩をいっしょに味わうと、おいしく感じた。酢と砂糖を一緒に味わってもおいしく感じた。味の足し算でこんなにも味が変わるのかと驚いた。」

「五味をバランスよく使って、おいしい料理を作ることが初めて分かった。」

味覚をフルに使った楽しい授業でした。

社会科学習「火事から人々を守る仕事」(第3学年)

消防署の方々、お忙しい中に来校くださいまして、ありがとうございました。

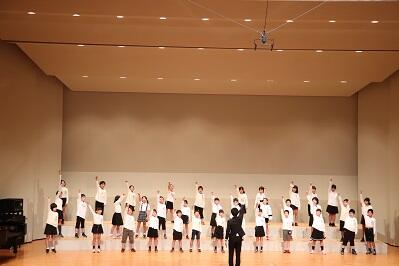

西諸県地区小・中学校音楽大会に出場しました!(第4学年)

演奏曲(合唱曲)は、1組は「上を向いて歩こう♬」、2組は「怪獣のバラード♪♪」、3組は「Tomorrow♫」。

約1か月、一生懸命に練習した成果を堂々と歌いあげ、大ホールいっぱいに声が響き渡りました。

記憶に残る素敵な音楽大会になったことと思います。

【1組:「上を向いて歩こう♬」】

【2組:「怪獣のバラード♪♪」】

【3組:「Tomorrow♫」】

秋の遠足(第1~5学年)

5月に計画していた「春の遠足」は、感染症拡大防止による臨時休校期間と重なってしまい実施できませんでしたので、1年生にとっては、小学校生活初めての遠足となりました。

秋晴れのもと、みんなで遊んだり、弁当やおやつを食べたりして、楽しい遠足となりました。

今回の遠足は「弁当の日」としても実施しました。遠足の弁当をお子様と作られた御家庭も多かったことと思います。御家庭の御協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

西諸県地区小・中学校音楽大会に向けて【その2】(第4学年)

来年度参加予定の3年生の前で、緊張の面持ちのなか、本番通り、学級ごとに合唱曲(1組「上を向いて歩こう」/2組「怪獣のバラード」/3組「Tomorrow」)を発表しました。

保護者の皆様にもリハーサルの案内を差し上げましたところ来校くださり、子供達の合唱を聴いていただくことができました。

音楽大会当日の発表が、ますます楽しみになりました。

社会科学習「交通事故や事件を防ぐ仕事」(第3学年)

今日は、パトロールカーや白バイに実際に乗って学校に来ていただきました。また、警棒や警笛等も見せていただくなど、具体的に乗り物や持ち物も紹介していただきました。更には、子供達もそれらに乗ったり、触ったりする体験もできました。

今日の学習を通して、将来、市民の安全・生活を守る「警察官になりたい!」と思った子供が多かったのでは、と思います。

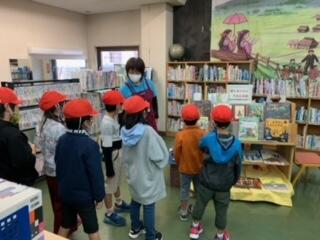

市立図書館訪問(第2学年)

生活科「みんなが使う施設(公共施設)」の学習の一環として、市立図書館の見学をしました。図書館スタッフの方々から図書館の仕組みや施設・設備などの説明を一生懸命に聞いて、メモを取っていました。

学校の図書室にはない、書庫や資料室、学習室なども見学させていただき、市立図書館のひみつをたくさん見つけたようでした。

「令和2年度小林市総合文化祭」が開催されました!

本校からも、子供達の書写(毛筆・硬筆)、絵画、工作などの作品を出品しました。「健幸のまちづくりポスターコンクール」では、3年児童の作品が優秀賞、「弁当の日・絵画作品展」では、1年、6年児童の作品が最優秀賞をいただきました。

日頃の学習の成果の一端を市民の皆様に披露できるよい機会となりました。主催者の皆様、ありがとうございました。