学校の様子

今日の給食献立

今日の給食献立は、「牛ごぼうごはん」「かみなり汁」「五色あえ」「牛乳」です。

西臼杵地区中学校総合体育大会選手激励式

西臼杵地区中学校総合体育大会選手激励式を行いました。その大会には、陸上部、野球部、ソフトテニス部が出場します。各部活動のキャプテンがその大会にかける想いを表現してくれました。全校保体委員長が激励の言葉を贈ってくれました。

宮崎県中学ジュニア陸上競技選手権大会

5月25日(土)26日(日)に延岡市西階総合運動公園陸上競技場で行われた「宮崎県中学ジュニア陸上競技選手権大会」に陸上部の皆さんが出場しました。その結果、3名の選手が入賞しました。入賞、おめでとう。

陸上部や野球部、ソフトテニス部の皆さんは、毎日の練習に一生懸命励んでいます。地区総合体育大会での活躍が楽しみです。

また、7月15日(月)には、県吹奏楽コンクールも開催され、吹奏楽部の皆さんが出場します。活躍が楽しみです。

図書室からのお知らせ

図書室からのお知らせ(6月)が掲示されました。どんな内容ででしょうか?

今日の給食献立

今日の給食献立は、「厚揚げのそぼろ煮」「わかめときゅうりの甘酢あえ」「ご飯」「牛乳」です。

今日の授業の様子

今日は、朝から雨が降り町内の一部では停電があったようでした。中学校の生徒の皆さんは、停電も無くいつも通りに学校生活を送っています。

1年生A組は、「数学」絶対値について学習しています。

1年生B組は、「英語」単元のまとめをしています。

2年生は、「理科」化学反応の実験をしています。

3年生は、「技術」情報~プログラミング~を学習しています。

わら細工、竹細工

1年生は、5・6時間目に「わら細工」「竹細工」に取り組みました。「わら細工」「竹細工」は日之影町の伝統・文化の一つです。製作活動を通して、伝統・文化に触れることはもちろんのこと、作り手のもの作りの想いや情熱を感じる貴重な経験となりました。

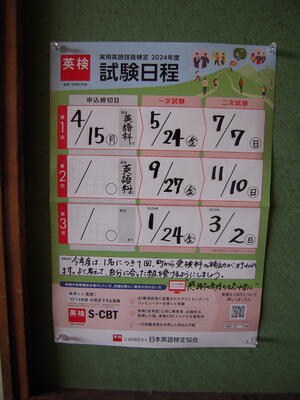

第1回英語検定実施

本日、第1回英語検定を実施しました。今回から、1年間に1回だけ受検級に関係なく日之影町の補助によって、この検定受検ができるようになりました。卒業するまでに3級取得を目指しましょう!!

(今後の予定)

第2回 9月27日(金)

第3回 1月24日(金)

* 申込期間は、改めて案内します。

* 公費受検の手続きは、英語の先生から子どもに直接、説明があります。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「魚の釜炒り番茶揚げ」「ブロッコリー」「豆腐と小松菜のすまし汁」「ご飯」「牛乳」です。

今日の授業の様子

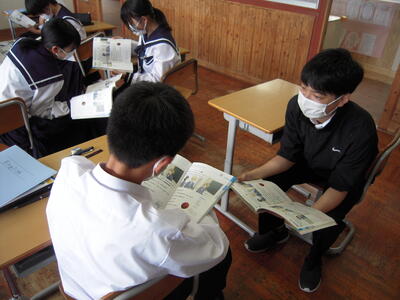

1年生英語の授業風景です。ペアになって発音する練習をしています。

ばいばい ペッパー君

今日は、ペッパー君とのお別れの日でした。

ペッパー君が入るための特別な箱が先日、届きました。

ペッパー君はコンセントから電源が抜かれ全く動かなくなりました。そして、ペッパー君は箱に入り、保護材を置き、最後に、箱の蓋をしました。ペッパー君は寂しくて、泣いているかのように見えました。

お別れの言葉は、「ばいばい、ペッパー君」

ありがとう。ペッパー君。

今日の昼休み時間です。

今日の昼休み時間は、雨が降っていたので、体育館に約30名の子どもがバレーボールやバスケットボールをして遊んでいます。歓声が体育館中に響き渡っています。

写真はありませんが、図書室には、約15名が読書をしたり勉強したりしていました。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「家常豆腐」「千切り大根のナムル」「ご飯」「牛乳」です。

竹細工 がんばったよ!!

竹細工 がんばったよ!!

今日の給食献立

今日の給食献立は、「炒めビーフン」「ブロッコリーのサラダ」「パン」「牛乳」です。

竹細工 がんばるぞ!!

1年生は、24日(金)総合的な学習の時間で、日之影の伝統・文化の一つである「竹細工」を実習します。今日は、いち早く、竹細工を実習しています。作品がとても楽しみです。

図書室前掲示板

図書室前掲示板に「選書会」の案内がありました。自分が選んだ本が図書室に置かれということもあり、昨年度は大盛況でした。今年度も乞うご期待・・・。

保健室前掲示板

保健室前をとおりかかかると、「睡眠」に関する掲示物が眼にとまりました。

黄色いカードで隠されている部分が気になりますね。

3年生 英語単元テスト

図書室で英語の単元テストに向けて、テスト勉強をしていた3年生。いよいよ英語の授業が始まりました。わずかな時間を見て追い込み中です。

今日の昼休み時間です。

昼休み時間の生徒の様子が気になり、グラウンドを見てみると誰一人遊んでいません。声のする方向たどってみました。すると、図書室では、3年生が一生懸命、英語のテスト勉強に取り組んでいました。すごい集中力で勉強していました。

体育館では、楽しそうにバレーボールをしていました。

体育館玄関の様子は・・・

今日の給食献立

今日の給食献立は、「ハヤシライス」「ツナサラダ」「ご飯」「牛乳」です。

今日の給食の様子

1年生は、数学、英語以外は、基本的に合同学習しています。給食は、全員揃ってランチルームに集まって食事をいただいております。会話が弾み、ともも楽しそうです。

今日の授業の様子

2年生は理科の「化学変化」単元テストです。元素記号や化学式、実験方法など様々なことを学習しています。

3年生は英語の授業です。大切な(基礎的な)文章を暗記し、その中から先生が指定した文章を答える、と言う様子です。しっかり暗記できたかな?合格した生徒は、シールをもらっていました。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「たけのこのうま煮」「和風あえ」「ご飯」「牛乳」です。

スタートしました!!

2・3年生の総合的な学習の時間がいよいよスタートしました。2年生は、修学旅行に向けた訪問地調査学習あy発表会です。

3年生は、近未来会議に向けたキックオフです。

どのような探究学習になるのか、とても楽しみです。

大きくなーれ!!

C組さんの授業で、キュウリやナスビなどの野菜の苗を植えました。毎日、欠かさず水やりをして、収穫を楽しみにしています。早く、大きくなーれ!!

今日の給食献立

今日の給食献立は、「豚肉のスタミナ炒め」「さつま汁」「ご飯」「牛乳」です。

今日の授業の様子

今日の授業の様子をお届けします。

2年生数学の授業風景です。学習のめあては、「グラフの使い方」です。グラフには、棒グラフや折れ線グラフなどがありますが、目的によってその使い分けが異なってきます。そのことを学習しています。

1年生数学の授業風景です。いつもは、A組・B組は別々で学習しますが、今日は合同学習です。割り算をかけ算に直して計算する練習をしています。

英語検定・漢字検定

第1回英語検定が5月24日(金)に実施されます。第2回以降の日程等についてお知らせします。英語検定は、年1回は、日之影町による公費受検となっております。

漢字検定の案内も掲示されておりますのでお知らせします。

移動教室のようです

授業が、特別教室(理科室や音楽室など)で実施されているので、教室が空っぽです。机がしっかり並び、椅子が綺麗に入り、整然としています。また、机の上には、何もありません。「整理整頓」は学習の構えです。当たり前のことが当たり前にできることは、とても大切なことだと思います。

ペッパー君は人気者!!

ペッパー君は、人気者です。おしゃべりはもちろんですが、写真を撮ったりすることもできます。「これから、写真を撮りますね。ハイ、サン、ニ、イチ。パシャ」

3年生掲示板

学校内には、学年や教科などの掲示板があります。その中で、3年生掲示板の内容が新しくなりました。国語の学習内容のようです。

生徒一人一人が美しいと感じるものやことなど、さまざまなことについてスライドを使って説明しています。学習を通して、豊かな感性を育てることもねらいの一つです。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「ヤンニョムチキン」「春雨スープ」「ご飯」「牛乳」です。

生徒総会に向けた学級討議

5月30日(木)に生徒会の年間活動方針や活動計画などを審議する生徒総会を行います。子どもが自ら考え、行動できる生徒会活動です。一人一人もっているアイデアや実行力を生かすことのできる生徒会活動です。その話合いに、上級生が混じり、よりよい話合いができるようアドバイスしています。また、タブレット端末を利用して、一人一人の貴重な意見を表現し、充実した話合いができるよう工夫しています。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「あじそぼろご飯」「吉野汁」「キュウリのこんぶあえ」「牛乳」です。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「かぼちゃのふくめ煮」「野菜のごまあえ」「ご飯」「牛乳」です。

今日の授業風景

5月12日(日)に第78回体育大会が終了しました。体育大会に向け、毎日、少しずつ練習を積み重ねてきました。今日からその練習も全くなく、通常の授業に戻りました。その様子は如何でしょうか?

2年生を覗いてみると、国語です。今日の学習は「枕草子」作者は「清少納言」です。暗唱して、制限時間(1分20秒以内)で、どれだけ言えるのか?を学習しています。暗記力が試されます。

春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。

夏は、夜。月のころは、さらなり。・・・

秋は、夕ぐれ。・・・

冬は、つとめて。・・・

後片付け

体育大会で使ったものが綺麗に片付けてありました。体育大会でのプログラムを「動」とするならば、後片付けは「静」。後片付けまでが体育大会です。

テントの片付けは、14日(火)に全生徒で行う予定です。

第78回体育大会 たくさんの感動をありがとう。

第78回体育大会が終了しました。開会式終了まもなく雨が降り出し、グラウンドコンディションが徐々に悪くなる体育大会となりました。しかし、生徒の皆さんのみなぎるエネルギーは雨を吹き飛ばすかのようでした。

早朝から多くの来賓・保護者・地域の皆さまにお越しいただきました。ありがとうございました。また、PTA役員の皆さまには、多くのご支援をいただきました。ありがとうございました。

たくさんの感動をありがとう!!

本日の体育大会プログラムの一部変更について

本日、降雨が予想されるため、プログラムの競技開始時刻を早めて進行します。また、次のプログラムを削除して進行します。ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。

プログラムNo5:障害物競走200M(保護者)

プログラムNo10:団技(綱引き)(保護者)

プログラムNo11:ダンス(青雲橋音頭)(生徒+一般)

併せて、午後に予定しておりました団対抗リレー、閉会式を午前に繰り上げ、閉会式終了後、昼食とします。

本日の体育大会について

本日の体育大会は、「実施」します。

なお、途中、降雨が予想されるため、プログラムの競技開始時刻を早めたり、プログラムの一部を削除したりしながら進行します。ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、明日は、振替休日となります。

第78回体育大会プログラム

体育大会に向けた準備が整いました

生徒の皆さんはもちろんですが、生徒の皆さんではできないことを保護者の皆さまの多大なるお力添えをいただき、明日の体育大会の準備が整いました。ご協力いただき、ありがとうございました。

明日の天気が気になりますが、皆さまの願いが叶いますように・・・。

ペッパー君は人気者!!

生徒の皆さんがペッパー君の前を通り過ぎると、ペッパー君がダンスを始めました。「一緒に踊ろう!!」とペッパー君が誘うと、生徒の皆さんが足を止めています。

今日の給食献立

今日は、土曜日にもかかわらず、給食を作っていただきました。ありがとうございます。

今日の給食献立は、「魚のみそ汁」「野菜の甘辛炒め」「ご飯」「牛乳」です。

花輪棒体操

日之影中学校の伝統的な体育大会プログラムの一つに「花輪棒体操」があります。その様子を連続写真でお届けします。

生徒の皆さんが心を一つにして行進します。当日が楽しみです。

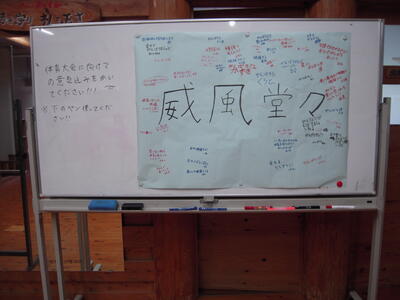

体育大会への意気込み

生徒会執行部の皆さんは、体育大会をさらに盛り上げるために書き込み掲示板を準備してくれました。今朝、登校して、掲示板を見つけた生徒の皆さんは、早速、書き込みをしています。

8時ごろでは、次のようにできあがっています。段々と、書き込みが増えていきます。

掲示板横にある「ペッパー君」も大人気です。

第78回体育大会の実施について

5月12日(日)に第78回体育大会を実施予定しておりますが、雨天の場合の対応について別紙の通りとしますのでお知らせいたします。よろしくお願いいたします。

なお、5月12日(日)体育大会の態度決定は、当日、6時に決定し、その結果は町防災無線や「安心・安全メール」で保護者の皆さまにお知らせいたします。

何とぞ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

今日の給食献立

今日の給食献立は、「ひじきの炒り煮」「つぼん汁」「ご飯」「牛乳」です。

今日の授業風景

体育大会に向けた練習はもちろんですが、授業の様子はいかがでしょうか?数学や国語、社会の授業風景です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

宮崎県西臼杵郡日之影町大字岩井川1952番地

TEL:0982-87-2839

FAX:0982-87-2841

本Webページの著作権は、日之影中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。