画面をドラッグすると360度見ることができます

情報発信ブログ

2021年9月の記事一覧

令和3年度のData Science!

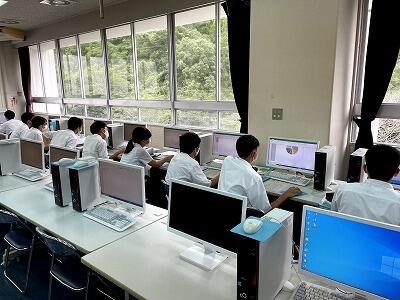

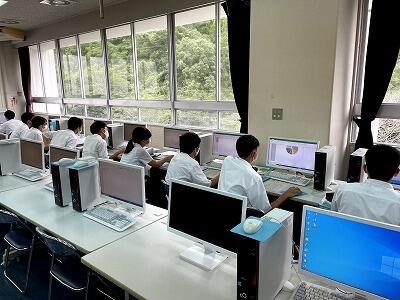

サイエンス科1年生のData Sciene(データサイエンス)の授業を紹介します。

ビッグデータの活用をできる科学技術人材の目指しています。

1年生はデータの統計処理を学んでいます。

今年度からGoogle Workspaceを活用!

ClassroomやGoogleドライブを活用して教材配布を行います。

授業は一斉講義ではなく、資料や動画を見ながら各自のペースで学んでいきます。

その上で、与えられた課題に取り組んでいきます。

全てのヒントは資料にある!

先生は生徒達の質問に答えたり、アドバイスをしていきます。

ちょうどこの日は、グラフ作成について。

与えられた資料を「円グラフ」「棒グラフ」「帯グラフ」のいずれかを用いて

グラフ化します。正解はひとつだけ。

できあがったら、先生を読んでチェックしてもらいます。

「お!頑張って作ったね~!でも、そのグラフでいいかな?見やすいかな?」

それぞれのペースで気づきを得ながら、Data Scienceの道を進んでいきます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

ビッグデータの活用をできる科学技術人材の目指しています。

1年生はデータの統計処理を学んでいます。

今年度からGoogle Workspaceを活用!

ClassroomやGoogleドライブを活用して教材配布を行います。

授業は一斉講義ではなく、資料や動画を見ながら各自のペースで学んでいきます。

その上で、与えられた課題に取り組んでいきます。

全てのヒントは資料にある!

先生は生徒達の質問に答えたり、アドバイスをしていきます。

ちょうどこの日は、グラフ作成について。

与えられた資料を「円グラフ」「棒グラフ」「帯グラフ」のいずれかを用いて

グラフ化します。正解はひとつだけ。

できあがったら、先生を読んでチェックしてもらいます。

「お!頑張って作ったね~!でも、そのグラフでいいかな?見やすいかな?」

それぞれのペースで気づきを得ながら、Data Scienceの道を進んでいきます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

アクセス

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

1

6

6

8

4

1

9