画面をドラッグすると360度見ることができます

カテゴリ:ACT-SI(サイエンス・イノベーション)

【天文&国際交流】中谷財団科学教育振興助成(2年目)に採択されました

本校サイエンス科生徒による活動が

公益財団法人中谷財団の「科学教育振興助成」に今年度も採択されました!

2年目です!

この研究助成は、児童生徒たちの論理的思考力や創造性を育むため、複数の高校で連携した科学教育の取り組みを支援する助成制度です。

2年目の研究題目は「星食現象の国際共同観測による天文学と教育の連携」です。

夜中の高校で観測を行う高校生の謎・・・(活動の許可はもらっています)

さて、星食観測について、ここで少し紹介します。

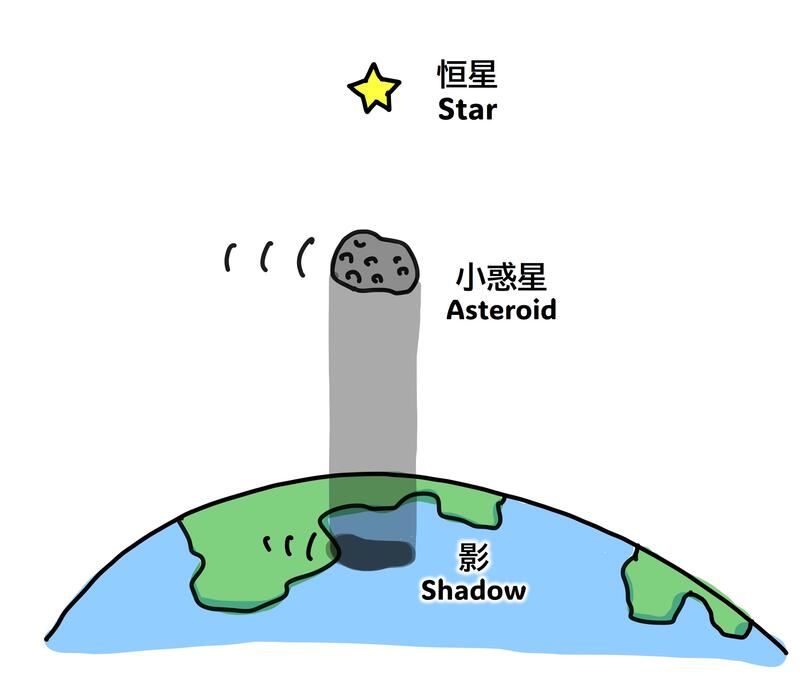

星食とは、月や小惑星が恒星を隠す現象です(月が太陽を隠す日食なども、この仲間です)。

上の図で、影の中にいる人たちから見ると、恒星が消えるわけです。

※厳密には、月が恒星を隠す現象を「星食」、小惑星が恒星を隠す現象を「小惑星による恒星食」といいます。

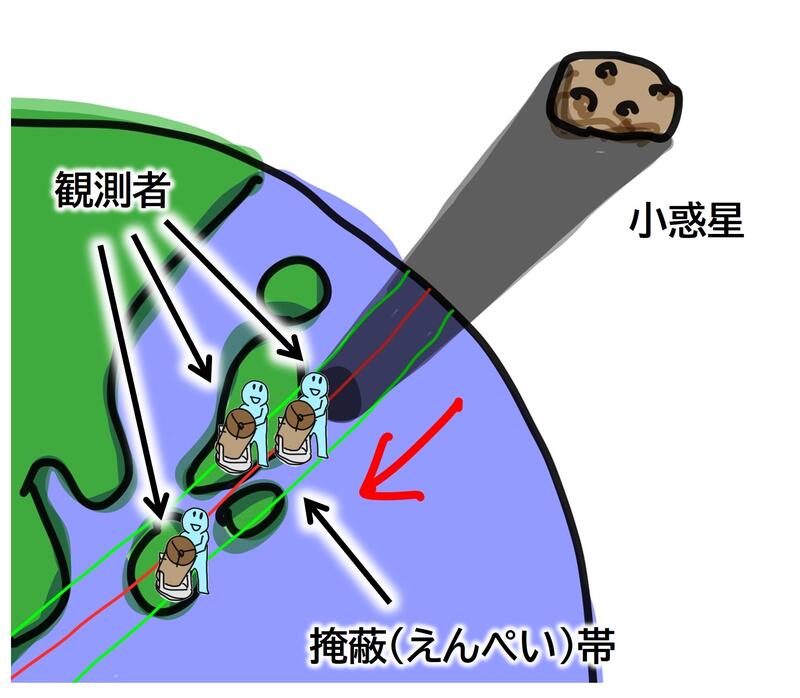

この「影」が地球をずーっと進んで行くのですが、この道を「掩蔽帯(えんぺいたい)」といいます。

掩蔽帯にいる人は、星食を観測できます。

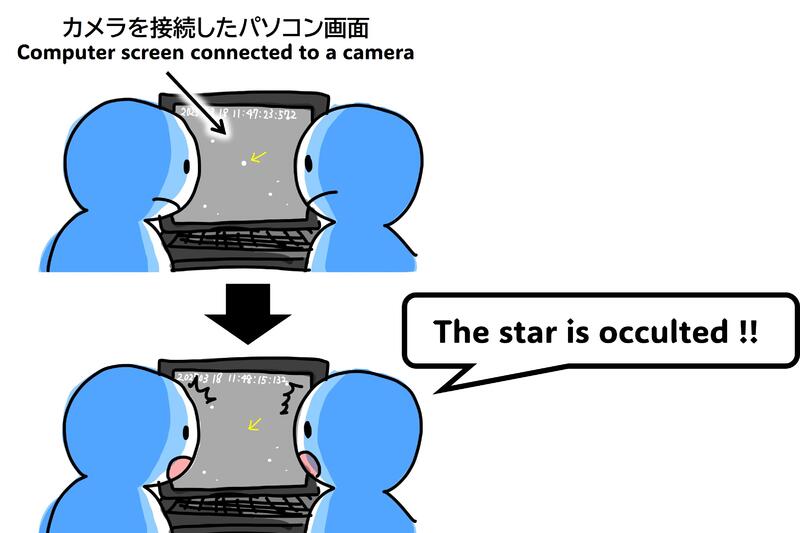

予報をもとに、対象の恒星を望遠鏡に導入しておくと、このように一瞬だけ星が消えるのです。

小惑星は非常に小さく、例え話ですが100m先の0.1mmの粒くらい小さいのです。

これはもう、望遠鏡で小惑星そのものを確認することは不可能で、探査機を飛ばして近くに行くしかありません。

ところが!

正確な時刻を記録した星食観測結果を集めると、上の図のように小惑星の形を求める事が可能です!

ただし、とても暗い小惑星を、正確な時刻とともに観測するには、かなりの技術が必要です。

昨年度は本校が中心となり

兵庫県立三田祥雲館高校、兵庫県立小野高校、愛知県立一宮高校の4校合同での星食観測コンソーシアムを立ち上げました(これが中谷財団による研究助成の1年目です)。

オンラインによる4校の事前学習を複数行い、各校での星食観測練習も積み・・・

学術的に意義深い、小惑星(3200)Phaethonによる星食観測に挑みました。

この小惑星は、有名なふたご座流星群の母天体であり

2028年打ち上げ予定の小惑星探査機DESTINY+がフライバイ観測する予定の小惑星です。

事前に星食観測で形を把握できれば、学術的に大きな成果だったのですが・・・

4校による共同観測では、当日は惜しくも雲が出てしまいました。

天文現象なので、そういうこともあります。

それでも各校で独自に他の小惑星による星食観測を行い、一定の成果を残しました。

さて、そんな星食観測の2年目ですが・・・

この事業は、世界に進出します!!

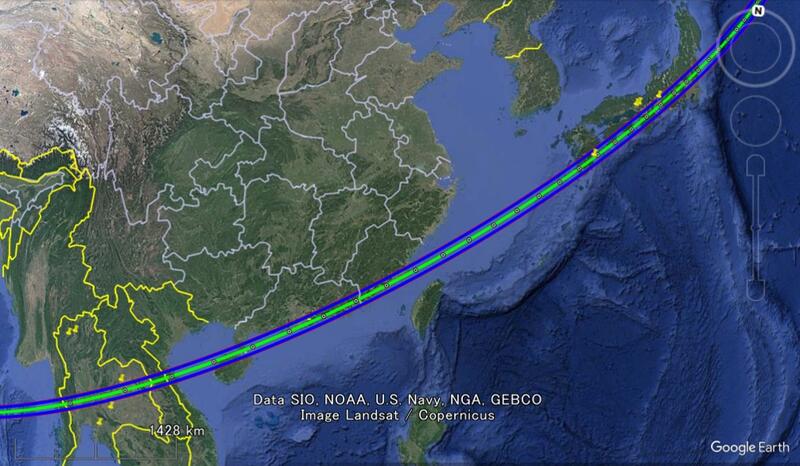

宮崎北高校をはじめとする日本チームは、

宮崎北高校の姉妹校であるタイのカセサート大学附属高校との共同観測に挑みます!

日本とタイを結ぶ掩蔽帯が複数見つかりました!

IOTA/EA(国際掩蔽観測者協会東アジア支部)の皆様や

タイ国立天文台NARITの皆様の支援も受けながら2年目の活動に入っていきます!

離れていても、共に同じ現象を観測できる・・・というのが星食観測の大きな魅力です。

先端的な科学研究に取り組む宮崎北高校の活動の一端を紹介いたしました。

北極星(ほし)に至らんをスローガンとする宮崎北高校らしく

天文研究も活発に行っているのでした・・・。

第2回 サイエンス科集会が行われました!

11月13日(水)に第2回 サイエンス科集会が行われました!

サイエンス科では、学校生活や学科活動について理解し,サイエンス科生としての自覚と誇りを醸成することを目的にサイエンス科集会を年3回実施しています!

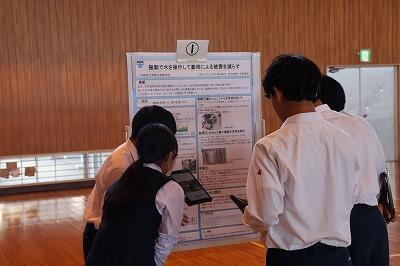

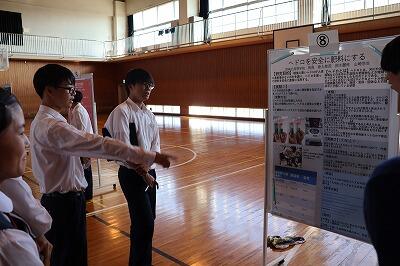

今回は,2年生の探究活動の成果を1年生へ向けて発表しました。

2年生は前日の研究者との研究発表交流でプレゼン力を鍛えてきました。

しかし、研究者とは異なり、研究をしたことのない1年生に向けての発表・・・

タブレットで視覚的に伝えるなど、分かりやすく伝える工夫をしながら発表することができていました!

また、1年生もフィールドワークのポスターセッションで鍛えた質問する力を生かして、たくさん質問していました!

2年生は次の中間発表会へ向けて、研究やまとめをがんばります!

1年生は研究計画の真っ只中!今回の発表で2年生での研究をイメージできたかな?

↓2年生の中間発表の案内はコチラ↓

サイエンス科ホームカミングデーを開催しました

9月17日

「サイエンス科ホームカミングデー」を開催しました。

サイエンス科の卒業生が集まって、現役生への研究アドバイスを行うイベントです。

当日は10人の卒業生が集まってくれました。

全国大会の受賞経験をもつ卒業生も多くいます。

計画はあるけど、動きが停滞している…

そんな班に積極的に行動を促してくれる頼もしい先輩。

生物系の研究班には、生物系の大学生。マッチしています。

論文の書き方なども教えてくれます。

かつて自分が使っていた道具の、正しい使い方をレクチャーしてくれたり。

じっくりと対話を通して、”伴走”してくれる先輩たち。

先輩たちは、探究活動に明確な「答え」がないことを知っているのです。

また、自分が高校生のころの研究に関する苦労話!

これがいちばん勇気をもらえますね。

というわけで、約2時間のホームカミングデーはあっという間に過ぎたのでした。

先輩達、また母校に遊びに来てね!

サイエンスイノベーションで研究中!(サイエンス科2年生)

5月14日はサイエンス科2年生のサイエンスイノベーションが実施されました。

サイエンスイノベーションはサイエンス科の探究活動のことです。

サイエンス科2年生は,1年生の時に,マンダラートなどのフレームワークを行いつつ,自分たちの頭でオリジナルの研究テーマを考え,研究計画書を書き上げました。

2年生では,研究計画書をもとに研究を進めていきます!

ブログでは,生徒の探究活動の様子をお知らせしたいと思います。

〇ヘドロの活用を研究しているグループ

↑ヘドロの成分分析に使えそうな古いキットを発見!本格的な実験ができそうです!

〇恒星が小惑星に隠れる現象(恒星食)を研究しているグループ

↑専門書を片手に赤道儀の使い方を勉強中!道具の使い方も自分たちで学びます!

サイエンス科1年生の探究活動「ACTーSI1」

本校の探究活動は「ACT」と呼んでいます。

ACTではグループに分かれて、自分たちで決めたテーマについて研究を行っていきます。

本校では本格的な研究に入る前に、研究に必要なことを学ぶ時間を設定し、独自の教材で授業を行っています。

今回はサイエンス科1年生のACTの導入について簡単に紹介します。

①初めに「なぜ探究活動が必要なのか?」「研究者としての心構え」についてワークシートを使いながら説明を行います。

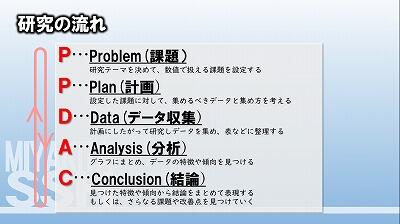

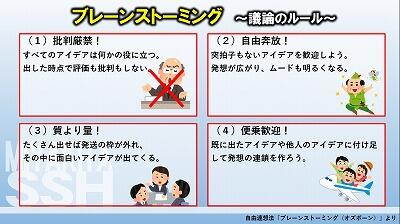

次に、「思考法(ロジカルシンキングやクリティカルシンキングなど)」「議論のルール」「研究の流れ(PPDAC)」について説明を行います

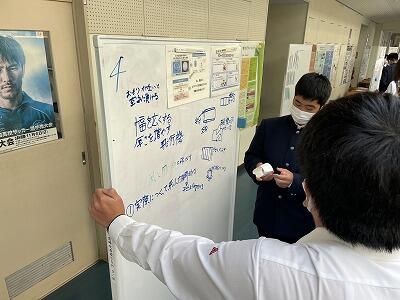

②全国SSH生徒研究発表大会で上位入賞した作品を題材にして研究計画を立てる練習を行います。

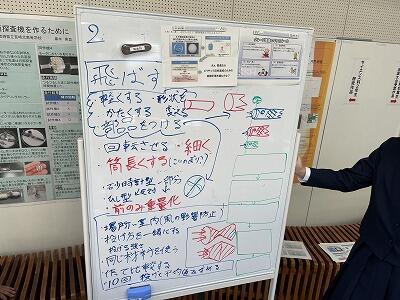

同じテーマで自分たちならどんな計画を立てるか、ホワイトボードを使ってチームで話し合います。

特にロジカルシンキング(論理的思考)を意識した活動になっています。

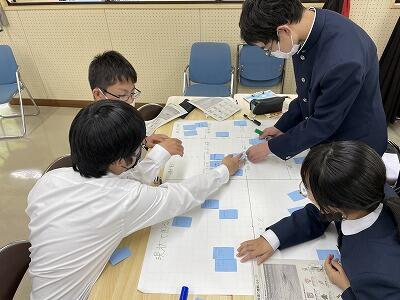

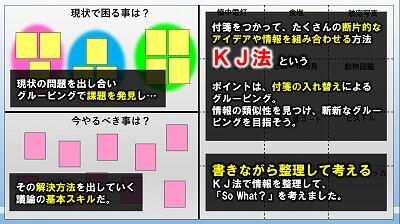

③コンセンサスゲームを利用して、ブレーンストーミングとKJ法を使う練習をします。

フレームワークを使うことで活発な議論と合意形成を促すことができます。

これらの導入を行った後に、チーム編成、研究テーマ・計画書作りなどへ入っていきます。

テーマ作りや研究計画書作成の中でも様々なフレームワークを使い、研究に必要な力を身につけていきます。

2年生の科学探究は今!

2月8日。

とにかく寒い日が続きますが、2年生の研究はアツく続いています。

彼らには規定の研究費が与えられていますが

ちょうど注文した物品が届いた班も多く、研究が加速しているところです。

圧電素子の研究を続けている班です。

ものづくりに必要なパーツがたくさん届いたので、今から工作を始めるようです。

こちらは「香り」の研究をしている生徒。

追加のセンサーやRaspberry Piのセットが届き、プログラミングを行っています。

こちらは部分日食の観測班。

彼女たちはRaspberry Piの照度計で、曇天だった部分日食を観測していました。

現在は、モデル実験のデータを取得しているようです。

各種学会、発表会も迫っています。

得られた研究データをまとめて、プレゼンを作っている班も多いです。

先生からのアドバイスを受けています。

いろんな班が、いろんな実験を行っており…

データの分析や計算に一生懸命になっている中…

届いた大量の物品を整理している経理担当の先生。

いや、ほんと毎回ありがとうございます!

生徒が研究を一生懸命頑張ってくれることが、何よりの感謝になると信じて…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

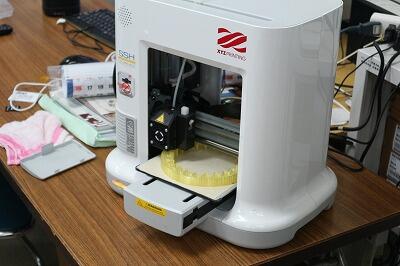

3Dプリンター大活躍!

設計ソフトを使いなせば、どんな形のパーツでも自在に作り出せます。

今回、1年生のギアを研究している班が3Dプリンターを使い始めました。

初めは設計ソフトに苦戦していましたが、試行錯誤の末に自由自在に

パーツを作れるようになりました。

現在は、「遊星歯車」を作っているようです。

溶かしたフィラメントを幾重にも重ねて出力されていきます。

1つの班が使い始めれば、「ウチも!ウチも!」と盛り上がっていきます。近々、2台めの3Dプリンターが稼働し始めるそうです…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

クリタ活動賞の助成金に採択されました

3月23日(火)に素晴らしい連絡がありました。

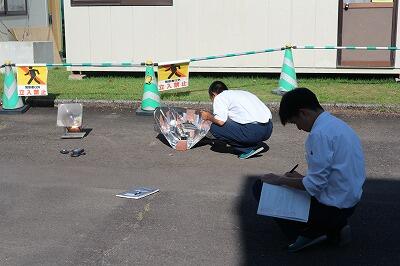

2年サイエンス科の太陽光を研究しているチームが

公益財団法人環境科学会 2020年度高校活動奨励賞(クリタ活動賞)を受賞し研究助成金(15万円)に採択されました。

このチームの研究タイトルは

「太陽エネルギーを効率よく利用した発電・発熱システムの研究」です。

では、ここまでの彼らの研究を少しだけ紹介いたします。

太陽光発電時に発生する余剰な熱エネルギーを活用して

エネルギー効率を上げることが出来ないか研究しています。

詳細は研究途中のため伏せますが、ソーラークッカーやフレネルレンズを用いて計測をしていました。

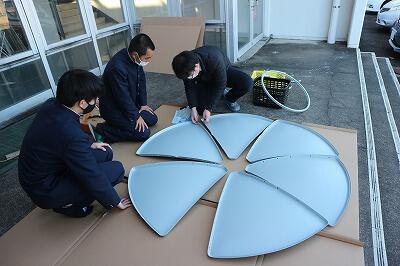

そんな太陽光班は、ある道具を購入したようです。

今年度に割り当てられた研究費のほとんどを使って購入したようです。

これは・・・

巨大なパラボラです!!

太陽光を反射して熱を得ます。この大きさ、威力が凄いです。

もちろん研究室に収納することは・・・できそうにありません。

(後日、別の場所を借りて保管することになりました。)

パラボラで研究費が無くなりかけたところに、助成金を受けることができました。

となれば、今後も様々な計測器具や実験装置を購入して研究内容を深めていきます。

頑張れ!太陽光班!!

それにしても、今年度の2年サイエンス科は

科学部以外のグループも、受賞や助成金採択が多かったです。

サイエンス科として、順調に探究活動が進んでいる証です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

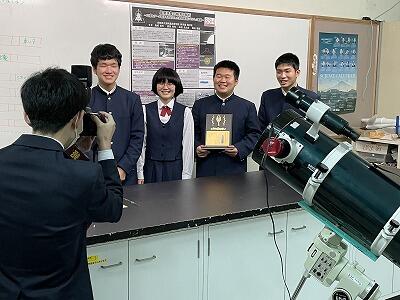

読売新聞に掲載していただきました

日本学生科学賞で「日本科学未来館賞」を受賞した

星食観測のチームが読売新聞社に取材を受けました。

この記事は、2021年2月24日の読売新聞(朝刊)に掲載されました。

4人それぞれが深夜まで粘り強く観測し、何ヶ月も粘り強くプログラミングし

家族・友人・先生の支えに感謝する様子を記事にしていただきました。

ありがとうございました!

中谷医工計測技術振興財団から記念品

2年サイエンス科のマイクロプラスチック班のついてです。

※彼女たちの活動概要はこちらの記事をご覧ください。

本校のマイクロプラスチックの研究は

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団の科学教育振興助成事業

に採択されており、助成金をいただいております。

※助成金についてはこちらの記事をご覧ください。

彼女たちは先日、こちらの財団が主催する

令和2年度科学教育振興助成成果発表会に参加しました。

今回はその賞状と記念品(エコバッグ!)が届きました。

これからも研究に頑張ってくださいね!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。