画面をドラッグすると360度見ることができます

2020年4月の記事一覧

科学部が新入生を勧誘!

4月中旬の、臨時休業に入る前のお話です。

新入生の部活動見学が始まっていました。

科学部でも、新入生の勧誘が行われていました。

それぞれの分野を活かして、新入生に科学部の魅力を伝えていました。

MATLABでの画像処理を説明する生物班。

天体望遠鏡を体験してもらう天文班

化学班は、黙々と実験する姿でアピール

こちらは、新入生に総合実験室の説明を行っていますね。

実は、16年前のサイエンス科は全員が科学部に所属するきまりでした。

現在では入部は自由選択です。

科学部に入れば、放課後も科学探究の実験を継続できる上、部費も研究費用に充てる事ができます。

研究発表大会に部活動として参加できる点も有利です。

さぁ、新入生のみなさん!

科学部でサイエンスアオハルしませんか!?

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSEC指導者ワークショップ(第3回)その3(最終回)

4月23日(木)

延岡高校からSSH担当の9名の先生が来校された

MSEC指導者ワークショップ(第3回)報告の最終回です。

さらに全体会に戻り、科学探究ACT―SIの説明に入りました。

やはり先生方の興味は「探究活動のテーマをどうやって決めているのか。」

延岡高校に限らず、全国の高校が悩み、創意工夫をしていると思います。

宮崎北高校では、デザイン思考のフレームワークを用いて

研究テーマの決定とブラッシュアップをしています。

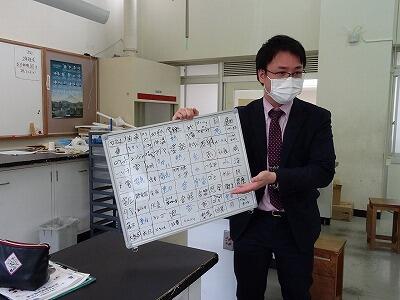

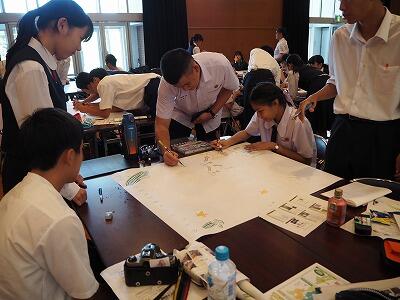

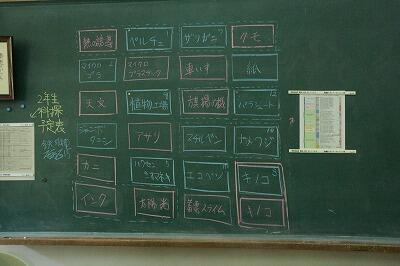

これは1年次に行う「マンダラート」の説明です。

コアテーマを中心に書き、それに関連する8つのサブワード、

さらに関連する64のワードを記入し、

その組み合わせから研究アイデアを創り出すフレームワークです。

生徒が実際に作ったものを基に説明しています。

※詳しい研究アイデア創出の説明は、本校の令和元年度研究開発実施報告書をご覧下さい。

(下記をクリックすると別ウインドウでPDFが開きます。)

・令和元年度研究開発実施報告書(前半)

・令和元年度研究開発実施報告書(後半)

※ACT-SI1のデザイン思考のフレームワークについては、前半のP.29~31参照です。

さらに、再び分科会に別れていきます。

こちらは地域探究「ACT―LI」の説明です。

普通科にSSH事業を広げるためのポイントを解説しました。

学校が一丸となって探究活動に臨むことが一番のポイントであり、難しいところかもしれませんね。

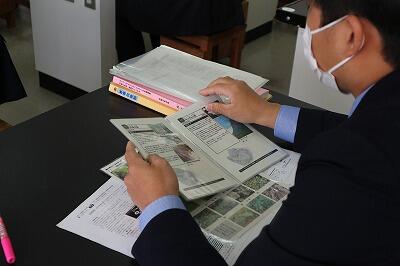

こちらは「フィールドワーク」の説明です。

本校では、宮崎海洋高校と連携した海洋実習や

博物館と連携した屋久島でのフィールドワークなどを行っています。

このフィールドワークでは教材作りにも力を入れており、これを紹介しました。

先生方が手にしているのは、教育開発部オリジナルの屋久島ガイドブックです。

外部と連携をする以上、学校側も最大限努力し、

これを連携先と共にブラッシュアップしていくことが大切ではないでしょうか。

生徒に探究活動をさせる以上、

先生達も常に研究を行うことが教育開発部の目標でもあります。

(ブログ担当者も日々もがいております…笑)

さて、次の分科会は「国際交流」と「Data Science」です。

「国際交流」では、宮崎北高校で行われている海外研修の概要をお伝えしました。

さくらサイエンスプラン採択など、本校ならではの科学技術体験と国際交流を絡めた活動などが参考になったのではないでしょうか。

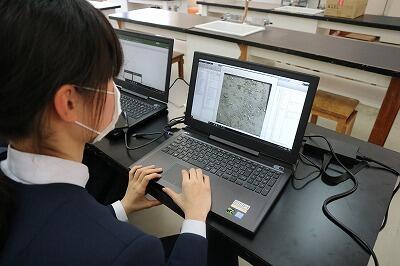

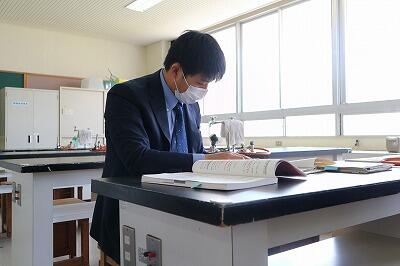

「Data Science」では、延岡高校の情報担当の先生が、

本校の教材を見ながら今後の授業展開について相談されていました。

というわけで、3回に分けてお伝えした、MSEC指導者ワークショップ。

期せずして、本校のSSH事業をまとめる内容のブログとなりましたが

いかがだったでしょうか。

本校の取り組みが、皆様に伝われば幸いです。

新型コロナウイルスの影響で、思うように学校生活が送れない今、

ピンチをチャンスに変えて様々な教育開発に励んでいきます!!

これからも宮崎北高校をよろしくお願いいたします!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSEC指導者ワークショップ(第3回)その2

4月23日(木)

延岡高校からSSH担当の9名の先生が来校された

MSEC指導者ワークショップ(第3回)報告の続きです。

全体会と施設見学の後は、分科会です。

「教育開発部」と「経理事務」に分かれて説明を行いました。

「教育開発部」はSSH事業を推進する校務分掌です。

本校の組織づくりが参考になればと、紹介を行いました。

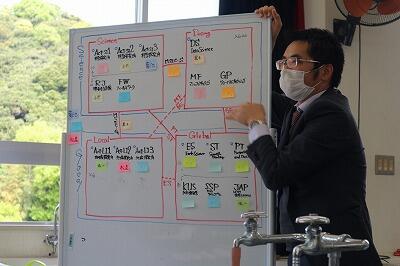

本校の教育開発部は、その事業によってチームに分かれています。

ともすると、サイエンス科=SSHと誤解されがちですが、SSH事業は普通科にも及びます。

特に、宮崎北高校は探究活動に力を入れており、

科学探究やデータサイエンスを主導する「Scienceチーム」

地域探究や国際交流を主導する「Glocalチーム」に分類されます。

さらに、事業ごとにそれぞれ連携を行っています。

こちらは、「経理事務」の説明です。

SSH事業には事務マニュアルが存在し、これに従って経理を進めていきます。

生徒の探究活動のために、そして成長のために、資金は適切に運用せねばなりません。

その手法を、宮崎北高校で長く経理事務を担当していた先生から説明しました。

さらに次回に続きます!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSEC指導者ワークショップ(第3回)その1

4月23日(木)の報告です。

延岡高校からSSH担当の9名の先生が来校し

MSEC指導者ワークショップ(第3回)が行われました!

SSHを推進する科学技術振興機構(JST)が新型コロナウイルス感染症対策のために動けず、

延岡高校への支援が出来ないとのことで、宮崎北高校のノウハウを伝えるためのワークショップです。

今回は、8:45~15:00とほぼ一日をかけて、

様々な事業の説明や質疑応答を行いました。

ブログ数回に分けて、その模様をお伝えします。

ワークショップは新型コロナウイルス感染症対策で、3つの密を避けながら行われました。

しかしこの日は冬型の気圧配置で…窓全開ではかなり寒かったです。

…お疲れ様でした。

全体開会式です。

感染症予防のため、マスク着用、アルコール配置、十分な距離を保ち、移動範囲も制限して行われました。

まずは、本校のSSH主任からSSH事業について、研究助成金や実施計画書、事業計画書について説明がありました。

SSH助成金の運用には、様々なルールや報告義務があります。

生徒にどのような成長をして欲しいか。また、その変容をどう評価するか…。

スケジュールはどうするか…。今すべきことは何か…。

これらを熟考しながら事業を行うために、アンケートの採り方など様々なアドバイスが行われました。

基本的に、事前に延岡高校からいただいた質問に答える形で進行しました。

次は施設見学です。

密集を防ぐため、グループに分かれて、それぞれの担当者が説明を行いました。

サイエンスロビーの説明です。

特に、1年生の研究計画ポスターや、研究ポスターへの受賞歴の掲示など、

本校ならではの取り組みを紹介しました。磁石を用いたレイアウトも好評でした。

教育開発部室の説明です。

SSH事業に関する膨大なファイルや、助成金案内、生徒への大会案内など、数年をかけて整備されたシステムを紹介しました。

生徒用スペースについて詳しくはこちら!

理科総合実験室の説明です。

ここはサイエンス科が科学探究を行っている教室です。

各班ごとにブースが与えられ、その範囲内であれば自由に使うことができます。

申請すればSSHの備品を貸し出すことが出来るようになっており

クリーンベンチやクールインキュベーター、顕微鏡など、200万円分以上の備品をレンタルしている班もあります。

延岡高校の先生方も熱心に写真を撮影されていました。

次回は、分科会について報告します!(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSEC指導者ワークショップ(2回目)が行われました!

4月20日(月)の報告です。

今回は、MSEC(みやざきSDGsコンソーシアム)の加盟校である

日向高校の担当者が来校され

MSEC指導者ワークショップを行いました。

今回の指導内容は、ずばり「ポスター」。

県内で拡がりを見せる探究活動において、発表の要となるポスターの作成方法について助言を行いました。

宮崎北高校のサイエンスロビーに展示された3年生の作品です。

ご覧のように、宮崎北高校ではポスター作成に力をいれております。

作り方や、改善方法、普通科の探究活動のポスターなど

伝えられるノウハウは沢山あります。

これを参考に、日向高校でも独自の活動を広げていただければ幸いです!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

普通科のACT-LI(地域探究)が始まりました!

4月17日(金)の報告です。

3年生の「ACT―LI(地域探究)」が始まりました!

これは普通科の探究活動です。

サイエンス科の「ACT―SI(科学探究)」と双璧を成す

宮崎北高校のSSH事業です!

この地域探究には3つの目的があります。

・学校が地域社会に貢献する

・社会で活用できる能力を身につける

・生徒の将来に直接結びつく探究活動にする

さて、3年生はこの目的に向けて、7つの領域で49チームの研究を進めてきました。

新型コロナウイルス感染症対策で、

廊下などを使って距離を保ちつつポスターを作っています。

ここで、7つの領域と、その研究タイトルを一部紹介しましょう…!

【観光】宮崎の観光客を増やすためにwith宮崎神宮

【防災】北高生の南海トラフに対する意識

【地域力】『方言』の知らない世界~方言にPR力はあるのか~

【産業】地域ブランド特産品は地域振興につながるか

【地域医療】北高周辺のAEDの現状

【少子高齢化】少子高齢化と保育施設

【市街地の活性化】宮崎市定住化計画

…いかがでしょうか?

研究タイトルだけでも、面白そうな研究が並んでいます。

実は、研究領域は学年ごとに異なります。

教育開発部の研究により、毎年生徒に応じた領域が設定されています。

さて、現在3年生はMSECフォーラムなどの発表大会にむけてポスター作りを行っています!

今後は、研究報告をレポートにまとめて、ご協力いただいた地域の協力企業様に献本し、

研究成果を地域に還元したいと考えています。

普通科の探究活動も順調!

宮崎北高のSSH事業は今日も進化しています。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSEC指導者ワークショップが行われました!

4月3日(金)の報告です。

延岡高校の先生を招き、MSEC指導者ワークショップ(第1回)が行われました。

令和2年度からSSHに指定された延岡高校。

宮崎県が推進するMSEC(みやざきSDGsコンソーシアム)の加盟校です。

しかし…

SSHを推進する国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が

新型コロナウイルス感染症対策のために動けず、

延岡高校は経理事務作業の詳細が把握しづらい状況にありました…。

そこで、SSHとして16年間のノウハウを持つ宮崎北高校が

少しでも参考になればとMSEC指導者ワークショップの一環として

経理説明を行いました。

経理マニュアルを読み込まれています。大変なお仕事です…。

複雑な経理の流れを、担当者に伝えることができ、

延岡高校の担当者さんも、とても喜んでおりました。

さらに、令和2年度は宮崎西高校もSSHに指定されています。

これで宮崎北、延岡、宮崎西の3校がSSHに。

宮崎県の理科教育、これからも楽しみですね!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

さくらサイエンスプランに採択されました(4年連続, 5回目)!!

宮崎北高校が令和2年度も「さくらサイエンスプラン」に採択されました!

4年連続、通算5回目の採択となります。

さくらサイエンスプランとは、アジアなどの若者を日本に招き、

日本の科学技術を体験してもらう事業です。

科学技術振興機構(JST)が推進しています。

通常、留学生を招いての国際交流には多額の費用がかかります。

この事業に採択されることで、国からの助成を受けて国際交流の経験を積めるのです!

(さらに、日本の技術を広めることで国際的な社会貢献にもなります。)

しかし、そのためには日本の科学技術を学ぶ研修プランを提案する必要があります。

※昨年の国際交流の様子です。この時は、スマート農業について学んでいます。

どうすれば、国際交流をしながら科学技術を学べるのか…

教育開発部の先生が、プランを一生懸命練り上げました。

そして見事、提案したプランが国に採択されました!

今回、宮崎北高校が提案したプランは

「廃棄物活用の最新科学技術を体験しゼロエミッション社会を実現する4カ国交流」

ゼロエミッション社会とは、ざっくり言えば「廃棄物を出さない社会」です。

宮崎県には、廃棄物活用をしている機関が沢山あります。

今回は・・・

①農業廃棄物から燃料を創り出す研究をしている「宮崎大学農学部」

②農業廃棄物から製薬などに用いる機能性脂質の開発を研究している「宮崎県工業技術センター」

③バイオマス発電でゼロエミッションを実現し、日本最大級のリサイクルプラントを有する「霧島酒造」

以上、産官学の3つの機関で研修を行います。

さらに、宮崎北高校で生徒とディスカッションや実験を行うことで、理解を深める計画です。

廃棄物を削減することは、アジア圏の国々にとっても興味深いことであり、

非常に有意義な国際交流が期待できます!

今回は、産業廃棄物の削減に興味のあるタイ、台湾、ベトナムの

高校生たちを招き、宮崎北高校の生徒達と4カ国交流を行います!

今年度の国際交流、ぜひお楽しみに!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

ACT-SI2が始まりました!

ついに本校の科学探究「ACT-SI」が始まりました!!

校訓の尚志(Ambition)・創造(Creativity)・連帯(Togetherness)の

頭文字を組み合わせた科学探究(Science Inquiry)がACT-SIです。

今回は2年生のACTーSI2が始まりました。

サイエンス科では2年生から「総合実験室」に自分たちの研究スペースが与えられます。

この部屋は3年生とのシェアなので、学年間の交流もあります。

さて、本日は久しぶりのACTーSIなので

オリエンテーションを兼ねて、ラボノートや各種申請書の配布が行われました。

昨年度、半年間かけて研究テーマを決め、実験計画を立て、実験器具の注文を行ったのに

新型コロナウイルスの影響で、予備実験が出来ないまま今年度になってしまいました。

そこで、届いている器具の受け取りや、実験計画の再確認もおこないました。

また、班によってはスムーズに研究を進めるため、先生と相談しているところも。

・・・しかし、先生はやるべき事をそのまま教えてはくれません。

逆に質問をされています。

「なぜこれをするの?」

「どうやってするの?」

「何が必要なの?」

質問に一生懸命に答えるうちに、自分たちの研究計画の見直し点や

初めにやるべき事に気づいていきます。

みんな、頑張れ~!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

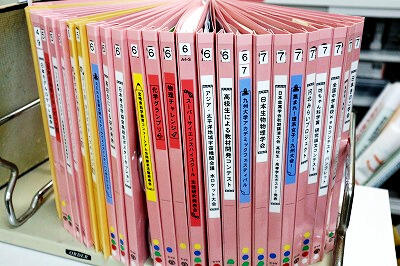

研究発表大会のファイル

本日は教育開発部に用意された生徒用スペースについて紹介します。

サイエンス科の生徒は科学探究で様々な研究を行っていますが

その成果を外部に発表したい!と思う事がよくあります。

しかし、生徒達は初めのうちはどんな大会があるのかよくわからないし、先生達も全ての研究チームにピッタリの大会を案内するのは難しいです。

そこで、こちらのスペース!!

学校に案内された各種研究発表大会や、ジュニアセッションを含む学会を全てファイリング!!

黄色のファイルは、サイエンスキャンプなど科学系イベント。

赤色のファイルは、研究発表や学会などです。

さらにラベルの色で、世界大会の予選(赤)、全国大会・学会(白)、九州地区大会(青)、県大会(黄)と分けられており、

その下のシールで物理(黄)、化学(青)、生物(緑)、地学(赤)、その他(白)と、大会の分野シールが貼られています。

一番上の数字は、申し込み締め切りの月を記載しています。

申し込みの近い大会は、このように前面に配置されています。

生徒達は、これらのファイルを自由に閲覧し、自分たちが出場したい大会を申請する仕組みとなっています。

発表の場があれば、研究の良い目標となりますね。

もちろん、自分たちがインターネットなどで調べてきた大会も、ファイリングしてもらうことが可能です。

さぁ令和2年度、宮崎北高生はどのような活躍を見せてくれるのでしょうか!?

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。