※ AEDについて掲載しました。地域の方も、学校のAEDをご使用いただけます。ご確認ください。

携帯電話からご覧の場合は、一番下までスクロールされてください。

笛水小中学校は小規模特認校です。

都城市内に在学する小中学生は、誰でも入学・転入学ができます。

笛水小中学校で一緒に学びませんか!

【詳しくはこちらから】

↓ ↓ ↓

都城市小規模特認校入学・転入学許可制度→(窓口用)説明会資料(制度説明) (1).pdf

学校パンフレット→チラシ.PDF

携帯電話からご覧の場合は、一番下までスクロールされてください。

笛水小中学校は小規模特認校です。

都城市内に在学する小中学生は、誰でも入学・転入学ができます。

笛水小中学校で一緒に学びませんか!

【詳しくはこちらから】

↓ ↓ ↓

都城市小規模特認校入学・転入学許可制度→(窓口用)説明会資料(制度説明) (1).pdf

学校パンフレット→チラシ.PDF

7年生の家庭科の時間に調理実習が行われました。今回のテーマは「給食のメニューを作ろう」で、献立は栄養たっぷりの「ごぼうの胡麻和え」です。

ごぼうをはじめ、きゅうり、人参、カリフラワーなど、彩り豊かな野菜がふんだんに入っていました。ごまの香りがふわっと広がり、本格的な味わいでした。

一生懸命に作った料理を試食させていただき、心もお腹も満たされるひとときとなりました。7年生のみなさん、美味しい一皿をごちそうさまでした!

2月8日(日)に「東霧島神社で鬼盤(おにいわ)階段かけ上がり競争」が開催され、本校の7年生がボランティアとして参加しました。

東霧島神社には、鬼が積んだと言い伝えられる石段があり、ご神殿まで続くその勇壮な景色は圧巻です。

当日は雪の舞う大変厳しい寒さとなりましたが、生徒たちは受付やゴールでの大役をしっかりと務め、懸命にかけ上がる選手たちへ温かい声援を送っていました。

競技後の抽選会では、ボランティアとして協力した生徒や先生たちも参加させていただきました。なんと、笛水小中の参加者は、全員景品をいただくという(校長を除き・・・)うれしいサプライズもあり、思い出深い1日となりました。貴重な機会をいただきありがとうございました。

7年生の英語の授業で、英文での手紙の書き方を学習しました。

日本語での手紙とはマナーや校正が異なりますが、英文にも形式があります。生徒たちは、宛名の書き方や結びの言葉といった基本を学んだ後、一人一人が学習用PCをスムーズに使いこなし、自分なりのメッセージを形にしていました。

5月に実施した「体力テスト」の記録をさらに伸ばそうと、業間の時間を使って再測定が始まりました。

子どもたちは「反復横跳びの回数がすごく伸びた!」「長座体前屈が伸びている!」「握力がなぜか減った・・・」など、結果はそれぞれでしたが、自分の体と向き合う貴重な時間となりました。

これから何度か挑戦するチャンスがあります。さらに記録を伸ばせるよう、みんなで励まし、教え合いながら取り組んでいってほしいと思います。

中学3年生の家庭科で「3年生カフェ」が開かれました! 手作りスイーツの甘い香りに包まれた会場は、生徒たちが調べたテーブルマナーのおかげで、本物のレストランのような落ち着いた雰囲気でした。

注文から配膳まで、一生懸命おもてなしをしてくれました。

美味しいお菓子を囲んでの会話も弾み、心もお腹も満たされる最高の時間となりました。3年生のみなさん、ありがとうございました!

今日から2月ということで、小学部では、2、3月の業間(20分間の休み時間)の計画が発表されました。本日の業間の時間に、子どもたちにその取組の説明を行いました。

主な活動は「卒業式の歌の練習」と「スポーツテスト」の2つです。

今日は、早速、卒業式で歌う合唱曲「手紙」の練習に取り組みました。全体では初めての練習でしたが、これから練習していき、卒業式当日、立派に成長した姿で堂々と歌う子どもたちの姿が今から楽しみです。

1月29日(木)に、高崎学校給食センターの栄養職員の先生と配送担当の方をお招きして「給食感謝集会」を開きました。

まずは、みんなで一生懸命書いたメッセージをプレゼントしました。

続いて、児童生徒会による「給食クイズ」や、今月の取組についての発表を行いました。クイズでは、みんな夢中に考えながら参加していました。

給食の時間には、給食センターの方々も一緒に、会話をしながら味わいました。

毎日おいしい給食を作ってくださる高崎学校給食センターの皆様、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。

笛水小中学校では、今、サッカーブームが到来しています。昼休みになると、子どもたちは寒さをものともせず、気持ちの良い汗をかきながら元気に校庭を駆け回っています。

現在、給食の時間に、「努力目標」を達成して、お重を完成させるという取組をしています。

目標は、「目標時間内に準備を終える」「残さず完食する」など。こえらをクリアするごとに、おせち料理の具を1つずつゲットし、お重に詰めていきます。

子どもたちの頑張りは素晴らしく、今では先生たちの予想をはるかに超える豪華なお重ができあがってきました。楽しみながら目標に挑戦する笛水っ子たちです。

1月23日(金)に、2名の都城市国際交流員の方を招いて、国際交流学習を行いました。2名の方の出身国は、アメリカ、中国の方です。

前半は、それぞれの国の文化や生活について、クイズを交えながら楽しく教えていただきました。子どもたちは、自分たちが抱いていたイメージと実際の違いに驚きの声を上げるなど、熱心に耳を傾けていました。

後半は、それぞれの国に伝わる遊びを実際に体験しました。異文化に直接触れることで、楽しみながら理解を深める貴重な機会となりました。ご来校いただいた2名の先生方、本当にありがとうございました。

みどりの少年団の時間に学年ごとにチューリップの球根を植えました。土づくりから始まり、球根をバランスよく植えていきました。

これから厳しい冬を迎えますが、寒さを乗り越えた先には、きっときれいな花を咲かせてくれることでしょう。春が来るのが今からとても楽しみです。

今日給食は、待ちに待ったリクエスト献立でした。子どもたちはもちろん、先生たちもとても楽しみにしていました。給食前に2年生に会うと、今日のメニューをすべて暗記して教えてくれるほど気合十分!

給食の時間には、どの子も嬉しそうに口いっぱいに頬ばっていました。

笛水小中学校の給食は、子どもたちと先生たち揃って食べます。

給食を食べた後には、誕生日の人に全員でお祝いするのが恒例です。みんなでバースデーソングを歌い、誕生日の人は、これから頑張りたいことを宣言します。

この日は、冬休み明け最初の給食ということで、3名のお祝いをしました。いくつになっても、誕生日がうれしいと感じられるのは、こうして子どもの頃から温かい「おめでとう」の言葉に包まれているからなのではないでしょうか。

都城市消防局北消防署から2名の副署長にお越しいただき、火災を想定した避難訓練を実施しました。

調理室で火災が発生したという設定でしたが、子どもたちは真剣な表情で運動場への避難も非常に速やかに行うことができました。

避難完了後には、講評を講話をしていただきました。

☆視界ゼロを体感!「煙体験」

煙体験を行いました。教室の中は真っ白で前が見えません。「前が全く見えない」と恐る恐る進んでいきました。

☆消防車見学

最後は、お待ちかねの消防車見学でした。まずは、特別に運転席や隊長席にも乗せていただきました。めったにできない体験で、みんなとてもうれしそうな表情をうかべていました。

消防車についての説明です。

実際に放水に使うノズルを持たせていただきましたが、その重量にびっくりしました。これに重いホースをつないで消火活動を行うには、相当な力が必要であることを肌で感じたようです。

中学生は重い「空気ボンベ」を背負わせてもらいました。

さらに、スクワット訓練にも挑戦。この中学生は、見事やってのけましたが、消防士の方々に必要な体力の凄さを実感する貴重な機会となりました。

最後に、凛々しい姿で終わりました。

北消防署の副署長お二人には、真面目な中にも楽しさのある、充実したご指導をいただきました。本当にありがとうございました。

7年生が家庭科で「ぜんざい」を作りました。南天や竹の葉を添えた素敵な飾り付けに、行事食としての趣を感じます。

甘くて「ほっこり」するお味でした。日本の冬の良さを、改めて実感できる調理実習となりました。

生活科の時間、心を込めて作った手作り凧が冬の空を彩りました。 ぐんぐんと空高く揚がる凧に、子どもたちは大興奮!あまりの引きの強さに「先生、助けて〜!」と嬉しい悲鳴があがる場面もありました。

放課後もその熱気は冷めず、学年を超えてたくさんの児童が凧揚げを楽しみ、運動場には笑顔の輪が広がっていました。

明けましておめでとうございます!

2026年がいよいよスタートしました。1月7日が始業の日でした。寒さに負けない笛水の子どもたちの元気な「おはようございます!」「おめでとうございます!」という声が朝から響き渡りました。

新年最初の活動は大掃除。みんなで校舎をピカピカに磨き上げた後、気持ちを新たに始業式を行いました。

始業式の5年生による「新年の抱負」の発表では、昨年の経験を糧に、今年挑戦したいことが具体的に語られました。校長からは、3学期に意識してことについて話がありました。

笛水の子どもたちにとって、素晴らしいスタートが切れました。

今年も笛水の皆様が正門に門松を設置してくださいました。今年は、子どもたちが登校している日に作業をしていただいたおかげで、制作の様子を間近で見学することができました。

興味津々で眺める子どもたちは

「この木は何ですか。」「これは梅の木だよ。松・竹・梅、ってあるやろう。」

「これは何ですか。」「これは千両っていうんだよ。」

などと、一つ一つ優しく教えてもらいました。地域の方から直接お話を伺うことで、子どもたちにとって生きた学びの場となりました。

笛水の皆様の熟練の手さばきで、みるみるうちに組み上がる立派な門松。その力強さに、子どもたちからも感嘆の声が上がっていました。

今年も清々しい気持ちで新年を迎えられそうです。笛水の皆様、本当にありがとうございました。

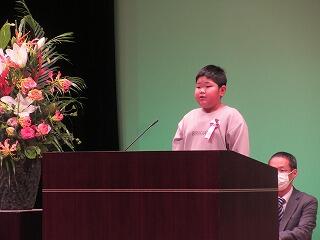

12月24日、2学期の締めくくりとなる終業の日を迎えました。大清掃で校舎を隅々まできれいにした後、「きらめき館」にて終業式を行いました。

式では、児童生徒の代表が2学期に頑張ったことを堂々と発表しました。

終業式の後、表彰式を行いました。作文をはじめ、様々な場面で「きらめき」を見せてくれた子どもたちに、賞状が手渡されました。

保健室の先生からは、規則正しい生活についての話がありました。どの子も真剣な表情で耳を傾けている姿が印象的でした。

1月7日の始業の日、皆さんの元気な笑顔に会えることを教職員一同、楽しみにしています。

今年最後の調理実習を行いました。今回のメニューは、子どもたちが自ら「米粉と自然薯」を使って作れるものを調べ、計画を立てて準備してきた「お好み焼き」と」「チュロス」でした。

実習が始まると、全員が自分の役割を考えながらテキパキと動き、あっという間に料理が出来上がりました。協力して手際よく進める子どもたちの姿には、いつもながら感心します。

出来上がった料理は、米粉と自然薯ならではの「もっちり感」があり、格別の美味しさでした。

12月23日、毎週火曜日の業間の時間に行っている「図書館サポーターの先生による読み聞かせ」がありました。この日が今年最後の読み聞かせでした。

この日も、先生が語りかける言葉の一つ一つに、子どもたちは目を輝かせて聞き入っていました。

図書館サポーターの先生、今年もたくさんの素敵な本との出会い、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

最近の昼休みには、運動場でサッカーをする姿をよく見ます。12月も押し迫ったこの日は、今年最後の昼休みでした。子どもたちは名残惜しそうに、全力で仲良く運動場を駆け巡っていました。

大いに笑い、楽しむ子どもたちの姿は、1年を締めくくりふさわしい、明るく清々しい光景でした。

毎年交流している田人中学校から、今年も立派な自然薯が届きました。温かいお心遣いに心より感謝申し上げます。

届いた自然薯は、調理実習で活用させていただく計画です。子どもたちが地域の恵みに触れ、交流の絆を感じながら楽しく学ぶ貴重な機会にしたいと考えています。

田人中学校の皆さん、本当にありがとうございました。

子どもたちが大好きな「給食」の時間。栄養バランスの整った温かい食事を毎日いただけるのは、とても幸せなことです。

給食は、大切な「食育」の場でもあります。

毎日、高崎学校給食センターからその日のメニューについてメッセージがあります。今日は「冬至」だったので、冬至の由来やかぼちゃを食べる習慣についての話がありました。

今日のメニュー「かぼちゃのシチュー」はまさに生きた教材です。冬至の知識を学びながらいただくシチューは格別で、体の芯から温まりました。

高崎学校給食センターの皆さん、いつも真心のこもった給食を届けてくださり、本当にありがとうございます!

12月7日(日)に高崎クロスカントリー大会・公民館対抗駅伝大会が行われました。

笛水小中学校の3年生が1名クロスカントリー大会に出場し、大健闘でした。

駅伝大会では、笛水自治公民館チームも出場しましたが、その中の20歳以下の人が走る第1走を、本校9年生が走りました。

笛水チームの走者は、みなさん声援に手を挙げて応えてくださいました。

本校9年生は、健闘したということで「特別賞」ももらいました。

応援する方も含めて、笛水が1つになって、とても楽しい時間を過ごしました。本当に笛水っていいところです!

2月の学習発表会に向けて、3・4年生がプレゼン制作に取り組んでいます。教室を覗いて驚いたのは、その「使いこなしぶり」です。

かつては大人でも苦労したキーボード入力や写真の挿入を、子どもたちは流れるような手つきで進めています。迷いのないタイピング、写真や画像をすいすいと貼り付けていました。

「自分の手足のように使いこなしている」その姿に、子どもたちの無限の可能性を感じずにはいられませんでした。

12月1日~5日を、人権週間として、学級での人権教育と全校で人権集会をしました。学級での様子です。

人権集会では、人を言葉で傷つけないように「フワフワ言葉」と「チクチク言葉」について考えました。

どんなことを言われたら嫌か、それが「チクチク言葉」で、言われてうれしかった言葉、それが「フワフワ言葉」として、それぞれ考えました。

みんなが考えた言葉を階段に掲示しました。

これを見て、これから「フワフワ言葉」をたくさん他の人にかけてくれると思います。

米作り体験で、先日脱穀したもち米を使って、12月14日(日)にもちつき体験を行いました。「笛水活性化委員会」「笛水環境保全協議会」の方々に、事前準備等をしていただいて実施することができました。

もち米を蒸してもらっています。

まずは、大人がお手本を見せます。下準備で大方もち米をつぶしてくださいました。

次に、待っていました! 子どもたちです。下級生から順番についていきます。

次は、中学生がもち米を大方つぶして下準備をします。

ついたお餅を丸めます。

「おいしくな~れ」

中に、あんこ以外に、チーズ、チョコ、イチゴなどを入れて楽しんでいました。

とてもおいしく、子どもたちは大はしゃぎです。

最後に、学校で作ったサツマイモを使って「ねったぼ」を作ります。なかなかサツマイモともちが混ざりませんが、9年生が頑張りました。

子ども代表、お礼の言葉

いつもお世話になっているみなさんに、子どもたちから学校で作った「ヘチマのたわし」をお渡ししました。

今年も、一連の米作り体験が終わりました。「笛水活性化委員会」「笛水環境保全協議会」の皆さん、本当にありがとうございました。おかげ様で、子どもたちが素晴らしい体験をすることができました。

今度の餅つき体験で、地域の方たちにプレゼントする「ヘチマたわし」を3、4年生が作っていました。

乾いて固くなった皮を手でむしり取り、種子も取り出していました。

かなり散らかってしまったので、最後はみんなでお片付けをしました。

心を込めて作りました。喜んでいただけるといいですね。

持久走大会が終わり、小学部の業間では縄跳びの練習が始まりました。

「先生見て!」「二重跳びできるようになったよ」「〇〇さん、すご~い」そんな言葉が飛び交ってました。持久走と同じく、技をたくさんできるようになったり、跳んだ回数が自己新記録になったり、笛水の子どもたちは、またもや「やりぬく子」を実現してくれると思います。

楽しかったそば打ち体験が終わって、後片付けを行いました。

全校児童生徒で、上級生のリーダーシップの下、きれいに片づけました。笛水の子どもたちは、誰かを当てにするのではなく、重い物もどんどん運んでいきます。

来年度困らないように、整理整頓しました。来年も楽しみです。

12月7日(日)から夏尾中、西岳中と合同での修学旅行に出発しました。2泊3日で、熊本県から長崎県、そして京都、大阪のコースです。

朝6:10集合し、出発式をして6:20に出発しました。学校はしばらく寂しくなりますが、たくさんのことを見聞し、他の学校の友達とも交流して、思い出深い修学旅行にしてくれることと思います。

1学期に植えた芋の苗からできた芋の芋ほりをしました。泥んこになりながらも、1つも残さないという気持ちで、懸命に掘りました。

また、先生たちが土で汚れたところを掃いていると何人もの子どもたちが「代わります!」と言ってくれます。これも笛水の目指す子ども像の「礼をつくす子」の表れだと思います。

持久走大会を実施しました。これまで、体育・保体の時間に練習をし、小学部は業間にも練習をしてきました。その成果を発揮する時です。

当日は、たくさんの家族の方たちと、地域の方たちの応援を受けて走りました。

子どもたちは「応援してくれたので頑張れた」「苦しかったけど、みんなが応援してくれたのでうれしかった」などと口々に言っていました。

そのおかげで、本番では全員が自己新記録を出すという快挙を成し遂げました。素晴らしい結果でした。この持久走大会でも、笛水の目標である「やりぬく子」を体現してくれました。

4年生と7年生のみやざき学習状況調査を行いました。紙に鉛筆で書くのではなく、すべて学習用PCで答えていきます。

中学部の英語では、リスニングのテストも行います。国語のテストも問題文が縦書きではなく、横書きでした。

PCには日頃から慣れているので、操作の仕方で戸惑うことはありませんでした。たくさんのことがICT化されていますが、子どもたちのスキルは高く、対応できていることを痛感します。

11月21日(金)は待ちに待った「そば打ち体験」でした。地域や保護者の皆様をお招きして、全児童生徒がそば打ちに挑戦しました。

手作り名札を渡しての受付です。

子どもたちの手によるはじめの会です。

さあ、いよいよそば打ちです。

外ではそばつゆ作りの準備で、まずは薪を用意しています。

イタリア料理「メテオーラ」山崎さんに、出汁にする鶏をさばいてもらい、味付けもしていただきます。

打ったそばを湯がきます。

盛り付けです。

地域の方と一緒に「いただきます!」 笛水の方は、子どもたちに優しくたくさん話しかけてくださいます。

子どもたちは、優しく教えてもらったり、ほめてもらったりしたことがうれしかったと話していました。地域の方と交流しながら行ったそば打ち体験は、子どもたちのとって、貴重な経験なりました。 ありがとうございました。

米作り体験で、先日刈った稲の脱穀をしました。「笛水活性化委員会」「笛水環境保全協議会」の方々には、事前の準備をしていただき、この日を迎えることができました。

天気にも恵まれ、11月とは思えないくらいの暑さでした。

田植えから始まり、脱穀までが終わりました。これだけの手をかけてお米をいただけるということを実感できたと思います。ありがとうございました。最後は、12月の餅つき体験です。みんな、楽しみにしています。

そば打ち体験に向けて、準備をしました。道具の準備や会場設営をしました。

会場が出来上がった後、はじめの会と終わりの会のリハーサルを行いました。

準備はばっちりです。そば打ちを教えてもらいながら、おもてなしを頑張り、地域の方々と交流を図りたいです。

家庭教育学習の人権学習として講師の先生を招いてボッチャ体験を行いました。ボッチャという競技は、年齢、性別、障がいのあるなしに関わらず、すべての人が一緒にできるスポーツです。

後半は、子どもたちも参加して一緒に競技をしました。大人も子どもも和気あいあいとした中で楽しい時間を過ごしました。

11月9日(日)に、椎屋公園周辺等整備作業を行いました。これは、笛水小中学校の保護者と地域の方と一緒に作業をするものです。雨が降る中でしたが、子どもたちも含め、たくさんの方に来ていただき、あっという間にきれいになりました。

いつもご協力いただき、本当にありがとうございます。

11月21日(金)に実施する「そば打ち体験」の最終打ち合わせをしました。「用具準備班」と「接待班」に分かれ、各係で話合いや準備をしました。

そば打ち体験のポータルサイトを作り、学習PCで資料を作っています。

心を込めて座席に立てる名札を作っていました。個人情報を守るために、全身で名前が見えないようにしてくれました。

子どもたちは、精一杯のおもてなしをしようと準備しています。当日は、どうぞよろしくお願いいたします。

11月16日(日)に、高崎地区社会教育関係団体等連絡協議会合同振興大会が開催されました。

最初に、都城市教育委員会教育部長の黒木有美子様の講演がありました。演題は「教育の力で未来をつくる~教育委員会の事業をとおしてみた地域・高崎町」で、教育委員会はどのようなことを行っているのか、高崎の今の現状など、多岐にわたる内容で、学校、地域とともに、子どもたちをはぐくみ未来をつくっていくというお話でした。

その後、各種表彰がありました。

作文の表彰の後、代表の児童・生徒が発表が発表しました。テーマは、「郷土」「家族」「心が動いたこと」「学校」について書いた作文でした。会場でも涙を流す方たちもいらっしゃる感動的な時間でした。

小学部は、業間の時間に持久走の練習が始まりました。

運動場を走った周の数だけ、宮崎県の鳥「コシジロヤマドリ」に羽根を付けていきます。寒くなるので、羽根でいっぱいにしてあげましょう。

貧血などの早期発見のための、貧血検査を実施しました。最初に説明を受けて、緊張気味でしたが、思ったより痛くなかったようです。

4年生の理科です。「秋を探そう」というテーマで、校内の秋を探していました。

11月5日(火)に、都城市陸上教室が行われました。6年生が参加するため、本校は1名のみの参加でしたが、100m選抜の選手として、しっかりと走り抜きました。

2028年国スポ・障スポのメイン会場である宮崎県山之口陸上競技場「KUROKIRI STADIUM」で行われました。

立派な競技場で走ったことは、貴重な経験となりました。

中学部の保健体育の武道で、初めて少林寺拳法を学習しました。指導してくださるのは、笛水の谷本様を中心にご指導いただきました。また、立山様にも1度来ていただき、ご指導していただきました。

少林寺拳法の歴史や特徴についての説明から始まり、礼法や作法、そして基本的な動作などを教えていただきました。子どもたちは、初めてでしたが、とても楽しく、毎時間楽しみにしていました。とても貴重な体験となりました。ありがとうございました。

10月19日(日)に、待ちに待った笛水秋祭りが行われました。笛水の地域の方や保護者、子どもたちや学校職員、全員で準備をしました。たくさんのご来賓の方にお越しいただき、笛水の方や地区外の方にもたくさんお越しいただいて、盛大に開催することができました。

最後は、花火で締めくくられました。

7年生の詩の紹介、最後です。テーマは「空」です。

|

遠い空 だれかが いつも 空に向かっている だれかが いつも 空に向かっている時も 誰かが鳥のように 空に向かっている 時は流れ 日は沈む 空は青く 水平線は オレンジ色に染まる 人が空に向かって飛び立つことで 地球は 完成している 人々は 何百年 何千年経っても 変わらない |

椎屋様からいただいたコスモスの花を、5、6年生が押し花にして、しおりを作りました。そのしおりを、秋祭りで配布します。

「皆さん、喜んでくれるかな」と言いながら、心を込めて作っていました。

その後、ハロウィンキッズと出会いました。秋祭りの練習に行くようです。

秋祭りでは、たくさんの方のご来場をお待ちしております!

19日(日)にある秋祭りに向けて、全校で準備をしました。会場づくりや外掃除、トイレもきれいにしました。

できる限りきれいになるように掃除をし、準備しています。たくさんの方の来場をお待ちしていております。

10月14日(月)に稲刈り体験を行いました。まず、前日に笛水地域活性化委員会の皆さんが準備をしてくださり、当日、子どもたちの体験ができました。

今年は、とても育ちがよく、株が大きくなったようです。当日は、とても暑い中、子どもたちが鎌で刈り、干すところまでやりました。

子どたちは、暑くて大変だったけど、苦労した分お米のありがたさを実感したようです。

笛水地域活性化委員会の皆さん、保護者の皆さん、子どもたちのためにありがとうございました。素晴らしい体験ができました。

昨年、椎屋様からコスモスの種をいただき、今年、その種を蒔きました。とてもきれいな花が、私たちの心を癒してくれました。

そこで、今年咲いた花の種を、19日(日)にある「笛水秋祭り」で、ご来場の皆さんにお配りすることになりました。

みんなで一生懸命に数を数えて袋に詰め、袋にお花のシールを貼ってかわいく仕上げました。

たくさんの方に受け取っていただき、コスモスの花の輪が広がることを祈っています。

運動会の後、地域の皆さんも一緒に片付けをしてくださるので、あっという間に片付けが終わりました。ありがとうございました。

後日、子どもたちで、最後の片づけを行いました。

実行委員長、体育主任、校長からの話がありました。これにて運動会のすべてが終わりました!

何日も前から、天気が大変心配されましたが、笛水大運動会を無事実施することができました。

地域の運動会も一緒に行いますので、子どもも大人も、競技をする時は真剣に競技に取り組み、楽しむときはみんなで楽しむ、思い出に残る一日となりました。

子どもたちもよく頑張りました。地域の皆さんのパワーもすごいものでした。地域とともに行う運動会も最高です!

素晴らしい思い出をありがとうございました。

運動会の前日準備も終わり、最後の集合で、実行委員長や団長、副団長、そして体育の青木先生から、明日に向けての思いをみんなに伝えました。

明日は、きっと120%の力を発揮してくれることでしょう。

運動会の前日準備を行いました。雨や雷が心配でしたが、児童生徒、保護者と地域の皆さんで準備をしました。

テントや入場門、万国旗などを準備していただきました。

あっという間に、立派な会場が出来上がり、感謝の気持ちでいっぱいです。明日、良い天気になりますように。

明後日が運動会という今日、竹元様が運動場の草をきれいに刈ってくださいました。

いつも、本校のためにご尽力いただいております。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

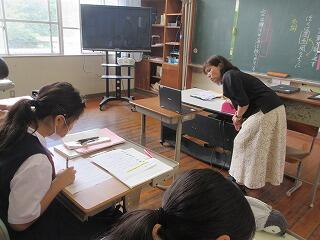

9月24日(水)に、2年生算数の研究授業を行いました。「筆算」の授業で、デジタルの時代になっていますが、計算棒を手にして考えるところは、アナログの良さも感じた授業でした。

先生の予想以上に早く問題を解くようになり、児童も「簡単だあ」と言いながら計算していました。筆算の計算をしっかりと理解できた授業でした。

昼休み時間も、団長主導で運動会の練習を行っています。

いつもは、気温が高いこともあり、教室で応援ダンスの練習をすることが多いのですが、今日は、熱中症指数が少し低かったため、練習でうまくいかなかったリレーと一輪車を練習していました。

7年生の詩を紹介します。テーマは「空」です。

|

生きる

今日が終わる そして明日が始まる それが毎日続いている この空の下で動く動物たちは 生きるために それは人間でも同じ ただ 生きている動物たちを殺してしまう 人間はそれでしか生きられないから |

運動会の予行練習を行いました。本来は、地域方と一緒に行う運動会ですが、子どもたちだけで予行練習をしました。

この日は、雷との勝負の日でもありました。落雷の危険性がないか雷探知機と気象庁の「雷ナウキャスト」、民間の気象情報を活用して、安全を確認しました。途中、落雷の恐れ出てきたところから、体育館に移動しての練習となりました。

運動場であれ、体育館であれ、すべての競技、本番さながら懸命に取り組んでいる子どもたちに、予行練習でも感動しました。これからもっともっと練習して、本番はさらに素晴らしい運動会にしてくれると期待しています。

先日行った研究授業の事後研究会を行いました。校長室で、付箋に意見を書いたものを貼っていきながら、意見交換をしました。

なかなか活発な議論となりました。この研究授業で得たものを、今後それぞれの先生たちが生かしてくれることでしょう。

予行練習の前日準備を全員で行いました。

本校では、小学低学年でも大きな戦力です。

予行練習は、雨でありませんように!

毎週木曜日は、みどりの少年団として、花の世話や清掃活動をします。

9月11日(木)は、運動場の奥にたまった落ち葉掃きをしました。みんなで動くと、短時間で大量の落ち葉がなくなります。運動会に向けて、またきれいになりました。

9月10日(水)に、9年生の社会科の研究授業を行いました。社会の中の公民の内容で「個人の尊重と日本国憲法」について学習しました。

ICTの活用でfig jamを使ったり、プリントに書かせたりと、ICTとアナログの融合した授業でした。

雷雨のため、久しぶりに体育館で運動会の練習を行いました。

ラジオ体操とソーラン節の練習をしました。特に、ソーラン節は大きな掛け声で、全力で踊っていました。

<ラジオ体操>

<ソーラン節>

踊った後は、みんなヘトヘトでした。

よく頑張りました!

本校の掲揚台の掲揚ポールが動かなくなりました。今月末に運動会なのに、大変です。ましてや、掲げた校旗を下げることができずに、揚がったままでした。

都城市教育委員会に連絡したところ、午後には教育委員会と大和物産の方が来てくださいました。すぐにできるものではなかったので、完全に修理することはできませんでしたが、揚げたままの校旗を降ろすことができただけでもありがたかったですし、何よりも、すぐに対応してくださったこと、感謝しかありません。

いつも、迅速に動いていただく都城市教育委員会の皆様、本当にありがとうございます。

本校は、全先生が年に1回研究授業を行い授業改善を図っています。

9月9日(火)は、7年生の英語の研究授業でした。生徒よりも参観する先生たちの方が多い中でしたが、子どもたちは英語で歌ったり、英語で会話をしたりと、いつも通りの頑張りを見せてくれました。

いろんな人に英語で質問をして、その時に答えてもらった情報から、1人の人について英語で紹介文を書いて、それが誰なのかを当てるという授業でした。

生徒「What color do you like?」

先生「Blue.」

生徒「What sports do you play?」

先生「I play kendou.」

「Who is he?」

7年生の詩を紹介part3です。テーマは「空」です。

|

雲の旅

雲は旅をする のんびりと きまぐれに 風の船にのって

そしてまた 太陽を 背中いっぱいに浴びて どこかへ旅する |

私たち教員は、日々子どもたちの成長や感性の豊かさに驚いています。

1学期に、7年生は国語の授業で詩の勉強をしました。授業の中で「空」をテーマに書いた詩を読みました。それぞれが、素晴らしい感性で詩を書いていましたので紹介します。

|

飛行機雲

雲一つない青空は まるで白紙の状態 だが飛行機が空を飛ぶと ピューと紙に 線を描いたかのように お絵かきされる 夜になると消え 今日も昨日のように また繰り返す |

9月2日、3日の2日間で、中学部は実力テストを受けました。テスト期間の部活動では、実力テスト対策で勉強会を顧問の先生としていました。

子どもたちは「過去問より難しかった」「勉強したところが出題された」などと話していましたが、テストも終わりほっとしていました。

第1火曜日の清掃時間に、先生と子どもたちで安全点検を行います。安全教育一環として、どういうところが危険なのかを子どもたちにも考えさせるために、先生と一緒に実施しています。今日も熱心に点検をしていました。

保健室横の廊下には、保健室の先生から子どもたちに向けて、様々な掲示物が貼られています。

2学期のスタートでは「知っておこう、応急処置」ということで、鼻血が出た時や打撲の時にどうすれば良いのかを、クイズ形式で答えるような掲示物が貼られていています。

さっそく子どもたちが正解を当てようとしていました。

運動会での団ごとのダンスを、1学期から練習してきました。赤、白、それぞれの味がでているダンスを踊っています。

なぜか、先生たちもノリノリで練習しています。

今日から本格的に運動会の練習が始まりました。

最初に、オリエンテーションとして、どのような練習をしていくかの説明をしました。

また、運動会のポータルサイトを作り、先生たちだけでなく、子どもたちもポータルサイトで、練習内容や会場図などを確認することができるようになっています。また、ダンスの動画をのせてあり、自分でダンスの練習をすることができます。

オリエンテーションの後に、体育館で開会式の練習を行いました。まだ始まったばかりで元気がなかったですが、団長が一生懸命に団員をまとめる声掛けをしていたことは素晴らしかったです。これからさらに盛り上がっていくと期待しています!

8月27日(水)には、都城警察署の方に来ていただき、不審者対応の避難訓練を行いました。

9年教室に不審者が侵入したということで、避難しました。子どもたちは非常に速く避難することができました。また、避難するとともに、不審者に対応する職員の訓練も同時に行いました。

避難した後に、警察の方に講話をいただきました。

その後、職員と中学生は不審者の対応について、刺股の使い方や不審な人への対応の仕方など、実践的なことを教えていただきました。

学校外を含めて、いつそのような場面に出くわすか分かりません。自他の命を守る行動をとっていきたいです。都城警察署の方、ありがとうございました。

8月26日(火)は始業の日でした。久しぶりに、学校も子どもたちの笑顔で明るくなりました。

始業式では、児童生徒の代表のことばでは、5年生児童が1学期に頑張ったことを発表し、2学期もさらに頑張りたいと話してくれました。

子どもたちは、1学期よりも日焼けをしていて、元気に過ごしていました。2学期は行事も多く忙しくなりそうですが、頑張ってくれるだろうと、頼もしく思えた始業の日でした。

8月17日(日)にPTA奉仕作業を行いました。保護者と児童生徒、職員で実施しました。機械等も使用して、草刈りや木の伐採、花壇清掃、枯葉掃き、また、テニスコートや運動場の整地などもしていただきました。

朝早くから、本当にありがとうございました。2学期から、気持ちの良いスタートが切れそうです。

8月6日(木)に第2回笛水秋祭り事務局会を開きました。ご来場の皆様に、いかに楽しんでいただけるかをテーマに熱のこもった話合いとなりました。

事務局の皆さん、お忙しい中ありがとうございました。

7月30日(木)に高崎地区の6校の先生たちが集まっての、高崎地区小中一貫教育研究会が実施されました。

高崎地区は「豊かな心と確かな学力をもち、健康でたくましい児童生徒」を目指す姿として取り組んでいます。会では、各校の現状や取り組んでいること等を発表し、その後、4つの部会に分かれてこれからの取組等について話し合いました。

最後に、小中一貫教育の取組の1つでもある、2学期に行われるTZ学習(小学校の合同学習会)について話し合いました。

顔を合わせて話ができることや、直接質問できることなど、集まることも大切だと感じました。今後、高崎地区の小中学校が同じ方向性で、児童生徒の育成していきます。

1学期終業式に、校長から子どもたちへ、今年は終戦80年の年であることに触れ、「8月6日の都城大空襲、6日と9日の原爆の日、そして、15日の終戦の日について、多くの報道に触れながら、考えてほしい」と話がありました。

7月には、宮崎県遺族連合会様のご協力のもと、戦地からの手紙や遺品、千人針などの貴重な実物資料を学校の廊下に展示しました。当時の方たちの息遣いが感じられる資料を前に、子どもたちは真剣な表情で見ていました。

この夏、子どもたちが、戦争の歴史を学び、平和の尊さについて考える貴重な時間になることを願っています。

7月31日(木)に、都城市の事業として、都城市内の中学1年生が演劇「桜舞」を観劇しました。

第2次世界大戦時、実際に鹿屋市であった人間爆弾「桜花」の話でした。生の演劇で、声のトーン、音、光など、迫力があり、演出が画面を通してものとは違いました。静と動を全身で感じることができ、心に響きました。

観劇した生徒たちは、迫力のすごさや戦争の悲惨さについて話していました。、自分や他者の命を大切にし、自分の夢に向かって生きていくことが大切だと思える貴重な時間となったでしょう。

観劇の後、バックヤードツアーに参加しました。演者の方々にもお会いしました。皆さん口を揃えて言われたのが「いろんな方のおかげで演技ができる」ということでした。この後、その意味がよく分かることにました。

照明の方の説明です。命綱を着けての活動だそうです。

ピンスポットをステージに当てさせてもらいました。

音響の方の説明

実際に立体的な音を聞かせていただきました。

舞台監督さんの説明

桜吹雪の渦の中を体験

美術の方の説明です。実際に靖国神社の桜を樹を見て来られて桜の樹を作られたそうです。

舞台上段にあげていただきました。

たくさんの方が関わって作りあげられた「桜舞」、たくさんのことを感じ、学ぶことができました。

笛水秋祭りが今年も行われます。期日は、10月19日(日)です。それを成功させるために7月8日に事務局会、7月15日に実行委員会を行いました。委員も皆様、ありがとうございました。

今年も、笛水地域内外の皆さん方にお楽しみいただけますよう様々な企画をしております。たくさんの方のご来場お待ちしております。

7月16日(水)に、中総体の推戴式を行いました。選手それぞれが、個人の抱負を発表し、その後、全員で選手宣誓をしました。

7年生にとっては、初めての中体連の大会であり、初めての大会です。また、9年生にとっては、最後の大会になります。どちらも力が入ります。

勝負で、もてる力を発揮することは簡単なことではないですが、力を発揮してほしいです。みんなからのエールももらいました。笛水のみんなが応援しています。

7月22日(火)で1学期が終了しました。朝から大掃除をして、終業式を行いました。

5年生児童が、児童生徒代表で1学期を振り返って発表しました。修学旅行で、今まで自分でしていなかったことを自分でできるようになったこと、修学旅行で算数の大切さが分かったこと、そして、2、3学期の学習の目標について発表しました。

校長からは、今年は終戦80年だから、ぜひテレビ等で戦争に見て、考えてほしい、そして、自他の命を大切にしてほしい、と話がありました。

子どもたちは、しばらく登校しませんが、一回り大きくなった姿で会えることを楽しみにしています。

7月9日(水)に結団式を行いました。まだ、団の色が決まっていなかったので、ペットボトルを団長が選び、そのペットボトルを振ると、団の色が出てくるというものです。

団長と副団長の決意表明があり、ペットボトルを選ぶ順番を引きました。

ペットボトルを振ると「赤」と「白」に色が変わりました。

白団頑張るぞー!

赤団頑張るぞー!

7月11日(金)に、参観日を行いました。「いのちの教育週間」だっとこともあり、今回の授業は、命についての道徳の授業を参観していただきました。その後、懇談会を開き、学級担任と情報交換をしました。

お忙しい中の参観、ありがとうございました。

7月11日(金)に学校保健委員会を実施しました。今回は、都城市教育委員会 生涯学習課 メディア安全指導員の横田先生をお招きし、SNSについての講話をしていただきました。

児童生徒と保護者の方が一緒に話を聞きました。スマホやSNSとうまく付き合うためにどうすれば良いか、低学年にも分かりやすくお話しいただきました。

子どもたちは、「家でのインターネットのルールを家族と話し合い、依存症や学力低下しないようにしていきたい。」「20分スマホなどを見たら6m先を20秒間眺めるということを実行していきたい。」「トラブルに巻き込まれないようにしたい。」などと、感想を書いていました。

今日の話を聞いて、これからSNSを上手に使ってくれると思います。

家庭科の時間に、7年生は日章学園の先生にお越しいただき、浴衣の着付け体験をしました。

日本の伝統的な衣服について楽しく学ぶことができました。この夏、ぜひ自分で浴衣を着て、日本の文化を楽しんでほしいです。日章学園の先生、本当にありがとうございました。

6月30日(月)に、南部教育事務所3名、都城市教育委員会3名の先生方にお超しいただき、学校支援訪問をしていただきました。

授業参観では、子どもたちは、いつもと違う雰囲気に、少し緊張気味でした。

授業参観、学校経営等説明、協議等をとおして、たくさんのご助言をいただきました。小規模特認校ならではの視点からの具体的なアドバイスもありました。この学びを今後の教育実践に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。

本年度、中学部の国語の授業で、西岳中学校とオンラインでつないで合同授業を行うことになりました。6月27日(金)が初めての授業でした。

うまくいくか心配でしたが、大きな問題もなく、楽しい国語の授業となりました。特に3年生は、修学旅行に一緒に行ったり、音楽大会も合同で出場しているので、意見交換もスムーズでした、

これから、2校の生徒同士が意見や考え等を共有し、主体的で深い学びにつなげていきたいと思います。西岳中学校の皆さん、これからよろしくお願いいたします。

小学部の子どもたちは、業間の時間に図書館サポーターの鳥越先生から、絵本の読み聞かせをしていただきましt。

絵本から発せられる言葉の魔法にかけられたかのように、真剣なまなざしで、時には小さくうなずきながら、物語の世界へと深く吸い込まれた様子でした。

6月19日(木)に、高崎学校給食センターの亀澤先生に来ていただいて、食育の授業を行いました。

小学部はおやつについて、中学部は弁当についての授業でした。たくさんの資料や実物を使って、楽しく学習できました。

6月19日(木)から、本年度のフッ化物洗口を始めました。業間の時間に小学部のみの実施になります。

先週、水で練習をして、この日が本番でした。みんな真剣に取り組み、上手にできていました。

6月12日(木)に高崎地区の小学生が、高崎小に集まって、鑑賞教室を行いました。

ユニット「あんてな」の皆さんによる「めじろくん」を鑑賞しました。やはり、生の迫力はすごいもので、子どもたちの心に響いていました。

最後に、ユニット「あんてな」の演者の皆さんがお見送りをしてくれました。

今年から、水泳の授業を「ラスパたかざき」のプールで行うことになりました。

6月11日(水)に、全校児童生徒で「ラスパたかざき」移動し、プール開きをしてから泳ぎました。広いプールで、学年に分かれて十分授業を行うことができました。

この日は、大雨だったため、学校での水泳だったらできなかったかもしれません。でも、室内のプールでしたので、雨や雷を気にすることなく授業ができます。本当にありがたいことです。

また、「ラスパたかざき」の方々にも、お世話になりました。本当にありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。

子どもたちが楽しみにしていた「田植え体験学習」は、雨のため中止といたしました。この日のために、笛水地区活性化委員会、笛水環境保全協議会の皆さんが準備をしてくださっていました。大変残根であり、申し訳なかったのですが、子どもたちの安全を考え中止としました。

子どもたちの田植え体験はできませんでしたが、この日に雨の中、皆さんで田植えをしてくださいました。ありがとうございました。これからの「米作り体験学習」に向けて、苗がすくすくと育ってくれて、次の稲刈り体験ができるのを楽しみしています。

6月8日(日)に、椎屋公園周辺等整備作業を実施しました。PTA主催で笛水地域の方にもご協力いただき、年2回実施しているものです。

あいにくの雨の中でしたが、たくさんの方のご協力を得て、怪我等もなく終わることができました。

地域、保護者の皆さん、本当にありがとうございました。

本日の田植え体験ですが、天候不良のため中止とさせていただきます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 1 | 7 |

8 | 9 1 | 10 | 11 | 12 1 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 2 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

地域の皆様ご確認ください

「AED」について

学校にあるAEDは、地域の方もご使用できるように、玄関外側に設置しております。もしもの時は、大切な命を守るためにも、AEDを持って行かれてご使用ください。

①AEDはこのケースの中にあります。ふたを開けると音が鳴りますが、中のオレンジ色のAED本体を持って行かれてください。 ↓↓

②車の場合、車でここまで来られてください。↓↓

③玄関前の壁にあります。↓↓