連絡事項

避難訓練

避難訓練

予告なしの避難訓練実施

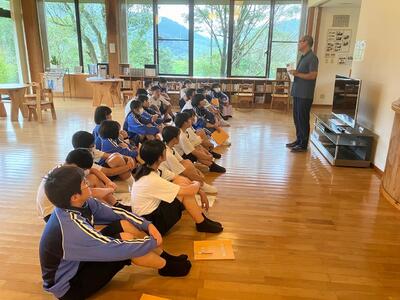

2月19日(水)本年度3回目の避難訓練を行いました。今回は、予告

なしで授業中以外の時間を狙って意図的に実施しました。今回の訓

練を行うに当たって、先週(2月12日)に事前の防災学習を実施し

近いうちに予告なしで訓練が実施されることを生徒たちには、告知

していました。

本校は、海抜5,5mで海岸から約100m程度しか離れておら

ず、ひとたび津波が発生したら一刻を争う状況での避難が求められ

ます。その危機感も含めて授業中以外の時間に発生したらどのよう

に対応しなければならないかを生徒たちに考えさせたいというねら

いから、今回の実施となりました。避難に要した時間は約2分、津波到達の時間を地震発生から12分から15分と推

定すると早い避難にはなったと思います。

訓練後、体育館に集まり、事後検証の集会をもちました。防災士の黒木邦寬さんは、真剣で機敏な訓練であったことを称賛されると同時に、実際に地震が起きてどのように判断して逃げるかは個々人の判断に委ねられると話されました。また、同じく防災士の黒木茂紀さんは、地震が起きたら揺れが収まるまでは安全な場所で待ち、その後に避難しなければならないが、今回皆さんは、地震発生のアナウンスと同時に避難してしまった点は反省点だと指摘されました。

今回予告なしでの避難訓練を実施し、改めてその場の個人の判断が重要となることがわかりました。学校や自宅といった定点ではない場所で起きた場合は、なおさら個人の判断が求められます。どのような場所、時間に発生しても日頃の訓練や学習が活かされるよう個人のスキルを高めておきたいと痛感しました。

第5回読み聞かせ

第5回読み聞かせ

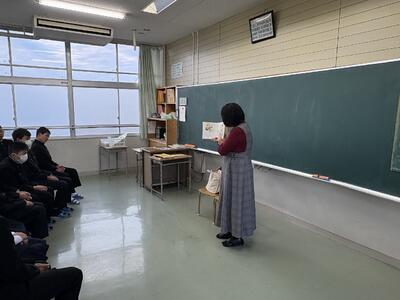

2月19日(水)、第5回読み聞かせが行われました。すっかり

毎月の読み聞かせが定着した感じがあります。今回も様々なジャ

ンルの絵本を様々なスタイルで披露していただきました。各学年

の絵本のタイトルと読み手(読み聞かせボランティア)は下記の

通りです。生徒たちは、ボランティアの方々の読み声に集中し、

すっかり絵本の中身に吸い込まれているようでした。読み聞かせ

ボランティアの皆さん、ありがとうございます。今回もさわやか

な朝のひとときでした。

<1年生> 「泣きみそ校長と弁当の日」 (海野 千浪さん)

<2年生> 「ことろのばんば」 (橋口 洋子さん)

「どうぞのいす」

<3年生> 「むれ」 (廣田 可奈子さん)

「それしかないわけでしょう」

「こどもかいぎ」

学校通信2月号発行

学校通信2月号発行

元プロ野球選手本校で野球教室

元プロ野球選手本校で野球教室

元プロ野球選手(巨人:篠塚和典氏)本校で野球教室

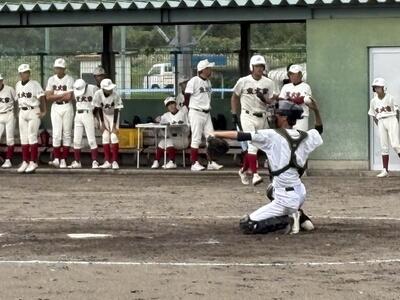

2月5日(水)、本校野球部保護者の縁で元プロ野球選手(巨人:篠塚

和典氏)による野球教室が実現しました。篠塚和典氏といえば、1980

年代に原辰徳氏らとともに巨人の黄金期を支えた名二塁手で、独特の

流し打ちは左打者のお手本とまで言われた選手として有名です。その

篠塚和典氏が本校で指導をしていただけるとあって、生徒・保護者と

もに楽しみにしていました。

最初は、守備の指導で細かなボールの入り方や捕球の仕方など基本

的な指導をいただきました。後半は、打撃の指導で、振るフォームや

ボールとの距離の取り方、体重移動など具体的なポイントを教えてい

ただきました。

2時間余りの時間でしたが、生徒たちは食い入るように話を聞き、自分のものにしようという姿勢が随所に見られました。

巨人軍のキャンプの視察の合間に時間をつくってくださり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。生徒たちもこの日

学んだことを活かして、必ずや試合で発揮してくれるものと期待しています。ありがとうござました。

本HPへのアクセス数200万突破!

本HPへのアクセス数200万突破!

本HPへのアクセス数200万突破

本HPへの訪問者カウンター(アクセス数)が200万を超えました。

特に、この1年だけで約150万ものアクセスがあり、多くの方々にこの

HPをご覧いただいていることに感謝申し上げます。今後も、本校生徒の活

躍の様子を随時発信していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

1/26 日向市総合防災訓練

1/26 日向市総合防災訓練

日向市総合防災訓練(南部地区)の実施

1月26日(日)に日向市総合防災訓練が開催されました。本年度は、

日向市南部地区(美々津中校区)が特化され、大規模な防災訓練と

なりました。

市総合防災訓練では、国の事業の一環として実施され、自衛隊、

消防署などの関係機関と連携し、実動訓練を行い防災力向上を目指

しています。また、防災フェアとして特殊車両の展示や、防災グッズ

等の展示も行われました。

本訓練では、8時5分に地震発生のアナウンスが流れ、各自で避難

し、9時より第二次訓練として3つの小学校(旧幸脇小・美々津小・

寺迫小)に移動し、避難所での具体的な訓練を行いました。移送訓練・防災ヘリによる急患者救出訓練・避難所運営訓

練・給水車による給水訓練・荷物運搬訓練等実際の避難所を想定した訓練が多岐にわたって行われました。10時頃から

各グループごとに身近な地図を用いて図上訓練も行いました。どこが危険で、どこを通ると安全かなどグループの方々

と議論しながら進めていきました。

本校生徒も最寄りの小学校での訓練に参加し積極的に地域の方々と交流していました。11時過ぎより、炊き出し訓練

でつくった食事が振る舞われました。(寺迫小・美々津小では自衛隊の方々によるカレー、旧幸脇小では地区の方々に

よる豚汁)

今回の防災訓練では、第一次避難、第二次避難の二部構成でしたが、美々津中校区とはいえ、それぞれの地区の地理

的な状況が違うため、避難の仕方やリスクも場所によって大きく異なることが改めてわかりました。だからこそ、今回

の防災訓練を通して、同じ地区の人々が共通の認識をもって災害に備えなければならないと痛感しました。学校におい

ても、自分の住む地区の状況をよく理解し、その地区にあった避難、備えが大切であることを指導していく必要がある

と感じました。

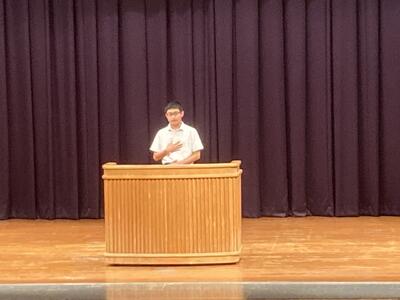

1/24 夢サポート事業報告会

1/24 夢サポート事業報告会

夢サポート事業報告会~橋本清子さん見事な発表

1月24日(金)、「日向市子どもの夢実現サポート事業報告会」が開催さ

れました。日向市では、市の未来を担う子どもたちに将来なりたい自分

を思い描き、夢の実現に向けてチャレンジする取組を支援し、地域の将

来を担う人材を育成する目的でこの事業を実施しています。本年度の応

募者は、45名に上り、その中から厳正な審査の結果、3名が選ばれそれ

ぞれの夢実現のサポートを受けました。

本校からも橋本清子さん(2年生)が選出され、報告会に参加しまし

た。橋本さんは、小さい頃から馬に携わる仕事がしたいという夢を持っ

ており、昨年度もこの事業に応募しましたが、残念ながら落選でした。

2度目の挑戦となった今回、応募者多数の中から見事に選出されました。

橋本さんは、馬に携わる仕事のために、かねてから北海道日高町にある下河辺牧場で体験してみたいとの強い希望をもっており、その具体的プランもすでにできていたようです。

報告会では、パソコンのプレゼンソフトを使い、牧場での体験を4日間に分け、それぞれ具体的に体験内容(馬の散歩、餌やり、厩舎の清掃、小木、集牧、競走馬としてのトレーニング等)を詳しく報告してくれました。時にはユーモアを交え、会場の笑いを誘うなど素晴らしい内容でした。体験の最初は、子馬や親馬を目の当たりにし、戸惑う場面もあったようですが、接し方の細かな指導を受け、少しずつ馬の扱いにも慣れていったようです。

様々な体験を通して、馬の成育段階で1歳から2歳の段階を「イヤリング」と呼ぶそうですが、この段階の馬の成育に関わりたいと思うようになったようです。このサポート事業に参加し、改めて馬への愛情が深まり、憧れから現実の目標へと変わったと締めくくってくれました。ぜひ、夢実現できるようがんばってほしいです。

この報告会には、財光寺中2年生が薬剤師になりたいという報告、さらに財光寺中3年生のプロ野球選手になりたいという報告も行われ、どれも夢に一歩近づけた感のある体験報告でした。

このような中学生の夢に近づける事業を行っていただいた日向市(教育委員会)には、心から感謝したいと思います。ありがとうございます。

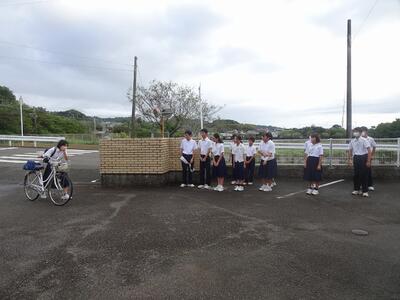

1/21 市防災訓練事前指導

1/21 市防災訓練事前指導

1月26日(日)に開催される日向市総合防災訓練の事前指導を1月21日(火)に実施しました。本来10月27日(日)に開催予定だったのですが、衆議院選挙と重なり、延期されたものです。日向市の防災訓練は毎年、ある中学校区を特化して集中的に防災訓練を実施するようにしています。今回、美々津地区の特化指定にあたり、日頃から地域と一体となった防災訓練の必要性を感じていましたので、大変いい機会と捉え、学校としても積極的に参加していくよう子どもたちに啓発してきました。そこで、週末に開催される訓練を前に、事前指導を行いました。

最初に、全体説明を行った後、各地区ごとに分かれ、担当の先生から説明をいけました。内容は、日程の確認と実際に当日参加できるかの確認です。訓練は2つの段階に分けられ、まず第一段階は、8時5分のアナウンスで避難すること、第二段階は、その各小学校(旧幸脇小・美々津小・寺迫小)に移動し、荷物運搬・給水・炊き出し等の訓練をすることです。国の事業も絡んでおり、大変規模の大きな訓練になります。学校としても部活動を原則中止し、この訓練に参加しやすい環境を整えたところです。多くの生徒が参加の意思を示しており、地震・津波への意識を高めることや学習したことが活かされることを願っています。

1/21 読み聞かせ

1/21 読み聞かせ

1月21日(火)、第4回読み聞かせが行われました。本年度から始

めたこの「読み聞かせ」の取組ですが、生徒たちの間にはすっか

り定着し、読み聞かせの日には、朝から椅子を並べスムーズに聞

く態勢がつくられています。

今回も様々なジャンルの絵本を様々なスタイルで披露していた

だきました。各学年の絵本のタイトルと読み手(読み聞かせボラ

ンティア)は下記の通りです。生徒たちは、ボランティアの方々

の読み声に集中し、すっかり絵本の中身に吸い込まれているよう

でした。読み聞かせボランティアの皆さん、ありがとうございま

す。今回も清々しい朝のひとときでした。

<1年生> 「よく見ると・・・」、「ソメコとオニ」 (廣田加奈子さん)

「十二支のはじまり」 (河野 千秋さん)

<2年生> 「泣きみそ校長と弁当の日」 (海野 千浪さん)

「ぐりとぐら」 (内田 千里さん)

<3年生> 「ふりそでの少女」 (荻原 さおりさん)(荻原 徳子さん)

1/18 日向市PTA研究大会におけるパネルディスカッション

1/18 日向市PTA研究大会におけるパネルディスカッション

1月18日(土)に日向市PTA研究大会が開催されました。本年度は、

これまでの開催方法と異なり、室内ではなく駅前のステージを中心

に行われました。大会スローガンは、「Enjoy PTA ~子どもと一

緒に笑えてますか?~」です。そのメインの催しとなったのが、中

学生のパネルディスカッションです。市内7校から各2~3名の生徒

代表者が意見を自由に出し合い、議論するというものでした。テー

マは、「ルールメイキング~校則についてどう考えていますか?」

でした。各学校の生徒たちは、事前に考えてきたメモを見ながら、

積極的に議論に参加していました。

本校からも生徒会長の敷田心咲さん、副会長の古川煌翔さんが参加し、緊張しながらもしっかりと意見を述べていました。議論の内容は、校則の中でも髪型に関する内容が中心で、意外にも生徒たちの方から、「学習に集中できない髪型ではいけない」とか、「進学や就職試験に耐えうる髪型にすべきだ」などの現在の校則擁護の意見も出ました。一方で、「男子のツーブロックは横髪を刈り上げるので、次に散髪に行く期間も長くなり、散髪代がかからない」とか、「女子はポニーテールなど気に入った髪型にすることでいろんなことに前向きになる」などの校則を改正してほしいという意見も出ました。

今回、初めてこのような試みを行ったPTA研究大会でしたが、子どもたちを交え、これからのPTAの在り方に一石を投じた催しになったと思います。

学校通信1月号発行

学校通信1月号発行

第3学期 始業式

第3学期 始業式

新年明けましておめでとうござます。令和6年度第3学期の

始業式が本日行われました。13日間の冬季休業でしたが、あっ

という間に終わり、新学期を迎えることとなりました。まだま

だ寒い中ですが、生徒たちは元気に登校してくれました。

始業式では、各学年の代表がそれぞれ新年の抱負を発表して

くれました。1年生の荻原光太郎さんは、「学級委員長として

学級の課題に学級全体で改善できるよう取り組むこと」、「二

年生になるための準備をすること」の2つの目標を掲げてくれま

した。学級委員長として、学級全体の課題をきちんと把握し、そ

れをみんなの問題として捉えているところがリーダーとして素晴らしいと思います。また、4月から2年生に進級する

に当たっての心構えもしっかりとできている点で今年の飛躍的な成長が期待できる内容でした。

2年生の敷田心咲さんは、「家庭学習を充実させ、自己管理能力を身につけること」、「健康面に気をつけ、当たり

前のことを素晴らしくやること」の2点を挙げてくれました。特に、「当たり前のことを素晴らしくやる」は美々津中

の伝統でもありますので、改めて全校生徒で意識して取り組んでほしいですね。また、心咲さんは、「二年生がチーム

として足りないこと」を補っていきたいともいってくれました。各学年がそれぞれチームとしての意識を持ってすべて

に取り組んでくれたら、さらにすばらしい毎日がつくれると思います。

3年生の河野瑚珀さんは、受験は団体戦と言われるが、私たちはすでに体育大会や合唱発表等で強固な学級の絆を築

いていると自信をもっていってくれました。その絆で全員第一志望合格を実現させたいという想いを発表してくれまし

た。まさに、その通りで、この1月末から3月始めの時期は、受験という大きな大きな壁に打ちひしがれそうな心境の

中で、学級の仲間との絆は何にも変えられない大きな勇気になります。ぜひ、学級の強いつながりで合格を勝ち取って

欲しいです。

始業式の中で、私(校長)は、次のような話をしました。巳年は、「再生や変化を繰り返しながら柔軟に発展してい

く」年になると考えられています。ですから、今、世界中でさまざまなものが変化しようとしていますが、一喜一憂せ

ず、その変化に対応できる力を今付けていく必要があります。

一方で、今年は戦後80年、昭和に換算すると丁度、昭和100年になる年です。戦争のない一見平和な日本といわ

れてきましたが、世界中を見渡すと必ずしもそうではありません。歴史は繰り返すという言葉がありますが、決して戦

争は繰り返していけません。あの太平洋戦争、唯一の地上戦となった沖縄、そして広島・長崎の原爆被害は忘れてはい

けないのです。そういう意味でも、2025年はこれからの私たちがどういう生き方をするか、どういう社会を望むか

を考える節目の年でもあるということを考えておいてください。と話しました。

いずれにしても、2025年(令和7年)が、すべての人にとって実り多い、すばらしい1年になりますよう祈念してい

ます。今年もよろしくお願いします。

2学期終業式

2学期終業式

2学期無事終わる ~ 終業式

12月24日(火)、2学期の終業式が執り行われました。2学期は、登

校日数79日でした。この間、地区秋季大会、体育大会、学習発表会、

ふるさと再発見事業(3年生)、職場体験学習(2年生)、生徒会役

員選挙、ひまわりフェスティバル(3年生)、港湾工事見学(1年生)

等行事が目白押しの学期でした。その中で、3年生はしっかりと下級

生をリードし、見事に行事を成功させ自らも大きく成長してくれまし

た。また、その姿に影響を受けた2年生がバトンを引き継ぎ今度は自

分たちがという想いで今取り組み始めています。

終業式では、各学年の3人の代表者がそれぞれ2学期を振り返ってと

いうタイトルで発表してくれました。

1年生の黒木芽紗さんは、「全校健康副委員長になり、学校に貢献できていると実感したこと」、「体育大会を通して全力で参加することの楽しさと達成感を得たこと」、「校外活動のソフトボールを通して毎日コツコツと努力することの大切さを学んだこと」の3つを挙げてくれました。 これらは、すべて芽紗さんが、積極的に関わり、それぞれに必死に努力してきたから学び取った内容だと思います。

2年生の古川煌翔さんは、「授業態度が悪かったけれど、2学期は注意する側になれたこと」、「自分を高めようと思い生徒会役員に立候補し当選できたこと」を挙げ、成長した姿を実感できたようです。また、今後の目標として「テストで目標点を達成すること」とし、前向きな姿勢が窺えます。煌翔さんは、今の自分を肯定的に受け止め、自分の可能性を伸ばそうとしていることがよく伝わってきました。

3年生の泉田健成さんは、3年生全体が「表現力」と「団結力」を付けることができた2学期だったと振り返ってくれました。特に、体育大会と学習発表会での合唱への取組です。2つとも、本番もそうですが、そこに至るまでの学級の様々な取組で健成さんを含め一人一人が成長していっている状況を「表現力」と「団結力」が付いたと感じとったようです。2学期後半に行われた計算力コンテストでも見事な団結力で1年前と比べて飛躍的な向上が見られました。さすが3年生です。

このように、各学年とも成長した姿を発表してくれました。明日から13日間の冬季休業に入ります。年末年始は各家庭での催しがあると思いますので、いっぱい楽しんで、気持ちをリフレッシュして1月7日(火)の始業の日に会えるのを心待ちにしています。

みんないいお年を!

学校に門松の寄贈

学校に門松の寄贈

昨年に引き続き、今年も門松の寄贈がありました。寄贈していた

だいたのは、黒木優那さん(3年)、黒木太陽さん(1年)の保護者

である黒木博之様です。竹細工のお仕事をされていることから、毎

年小学校に寄贈をされていたそうですが、中学校にも昨年から寄贈

していただいています。竹と松を巧みに加工し、見事な門松に仕上

げられています。この素晴らしい門松を飾り、新年を迎えられると

いうのは、大変光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご

ざいます。

そもそも、門松はどんな意味・由来があるのかを調べてみました。門松は、正月に年神様がやってくるための目印として備えられてものだそうです。年神様とは、その年の福や徳をつかさどる歳徳神(としとくじん)や穀物の神、先祖の霊などの複数の神様が一つにまとめられた民間信仰として伝わったものとされています。そのため、お正月に年神様を家へお迎えするには門松が必要になってきたということです。門松が文献に登場するのは平安時代ですが、当初は松のみを飾っていたようです。長寿を意味する竹が使われるようになったのは、室町時代になってからのようです。

このように門松は、神様を迎え入れるための大切な目印だということです。新年が美々津中学校にとって幸せな年になりますよう祈っています。

第3回読み聞かせ

第3回読み聞かせ

12月17日(火)に第3回の読み聞かせが行われました。

本年度3回目となりましたが、生徒たちはどの学年も熱心に聞き入り、15分の時間があっという間に過ぎるぐらい集中していました。

2年生では、長崎での原爆の様子を描いた「ふりそでの少女」という絵本を聞きながら、目に涙を浮かべる生徒も見られました。生徒たちの心の発達において絵本の与える影響の大きさをまざまざと見せられたシーンでした。毎回、このようなすばらしい感動を届けていただくボランティアの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。

1年生 どっち?ふくびき

2年生 ふりそでの少女

3年生 てぶくろ ・ めっきら もっきら どんどん

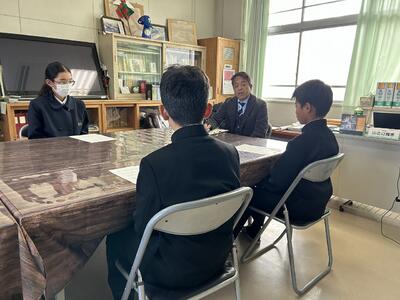

部活動主将と校長との対談

部活動主将と校長との対談

12月16日(月)の昼休み時間に部活動主将と校長との対談を行いました。本校は、軟式野球部、女子ソフトテニス部、卓球部、女子バレーボール部の4部があります。女子バレーボール部はこの秋から部員がいなくなり休部となったため、現在3部で活動しています。

夏の中学総体後に新チームになり4カ月余りが過ぎました。この間、中体連の秋季大会や各種の協会主催の大会等があり、すでに好成績を残している部活動もあります。そんな中、部活動主将(軟式野球部:黒木皐那さん、卓球部:黒木健汰さん、女子ソフトテニス部:敷田心咲さん)と校長の対談を行い、今後の部活動の展望等について話し合いました。

(校長)今の部活動の状況はどうですか?

(皐那)チーム一丸となって頑張っています。

(健汰)いい雰囲気でやれるときもありますが、そうでないとき

もあります。

(敷田)皆仲が良く、練習開始やボール拾いなどもテキパキとし

ています。声も出るようになり、お互いのプレーから学

ぶこともできています。

(校長)これまでに部活動で一番印象に残っていることは何ですか。

(健汰)中体連秋季大会で2人県大会に出場し、団体戦も地区3位になったことです。

(敷田)地区中体連秋季大会で団体戦優勝し、個人戦でも優勝できたことです。

(皐那)地区中体連秋季大会で優勝し、県大会ベスト8に入ったことです。

(校長)この秋の中体連では、美々津中が大活躍でしたよね。校長先生もとてもうれしかったです。

(校長)あなたの部活動の課題は何ですか?

(敷田)短い平日の練習の中で、練習内容をどれだけ充実させられるかです。

(皐那)指導者がいないときの練習態度と定刻に練習を始められるかです。

(健汰)練習や試合でのプレーが雑になることです。

(校長)時間を守って普段の練習をどれだけ充実させられるかということですよね。とても大事な点だと思います。

毎日の地道な積み重ねがあって大きな目標を達成できるのだと思うので、日頃の練習を大切にしてほしいで

すね。

(校長)これからの部活動の目標は何ですか。

(皐那)夏の地区中体連で優勝し、県大会ベスト4に入ることです。

(健汰)夏の地区中体連で、全員が初戦を突破し、一人でも多く県大会に出場することです。

(敷田)夏の地区中体連で優勝し、県大会で秋果たせなかった1勝をあげることです。

(校長)秋のすばらしい結果からも夏の中体連をとても期待しています。

(校長)最終的にどんな形で部活動を終えたいですか。

(敷田)最後まで悔いの残らないようにすることと、技術だけでなく身も心も成長して終わりたいです。

(皐那)先ほどあげた目標を達成して終えたいです。

(健汰)最終的に部活動をやって楽しかったといえるようにしたいです。

(校長)勝負事であるスポーツは、何があるかわかりません。時にはアンラッキーなプレーで失点したり、想いもよ

らないアクシデントが起きたりすることがあります。でも、3年間必死に練習してきたことは消えません。

試合で勝つことを目標にしますが、仮に負けても部活動をやってきたからこそ味わえた悔しさやうれしさな

ど貴重な経験をしています。それが何にも変えられない心の大きな成長にもつながっていくので、ぜひ目標

に向けてみんなで頑張ってください。期待しています。

学校通信12月号発行

学校通信12月号発行

12/11 校長と生徒会役員との対談

12/11 校長と生徒会役員との対談

10月31日(木)に新生徒会役員に任命されて早1カ月半が過ぎよう

しています。12月11日(水)の昼休み時間に新生徒会役員3名(会

長:敷田心咲さん、副会長:古川煌翔さん、同:治田健伸さん)と

校長との対談を行いました。新生徒会役員の意気込みや校長からの

期待を交えながら和やかな雰囲気の中で対談が行われました。

(校長)今の美々津中の良いところ何ですか?

(敷田)学年関係なく仲がよく、挨拶がいいことと委員会活動や

清掃の取組がいいところです。

(古川)当たり前のことをすばらしくできることです。

(治田)自主的に挨拶ができることと先輩後輩の仲が良く、互いにリスペクトしているところです。

(校長)当たり前のことをすばらしくできるというのは、校長先生も以前話したことがありますね。

(校長)なぜ、生徒会役員になろうと思ったのですか?

(古川)役員になることで自分を高めることができると思ったからです。

(治田)これまでの生徒会役員の先輩に憧れていたからです。

(敷田)先輩たちが学校のために活動している姿を見て、私も学校や地域のために力になりたいと思ったからです。

(校長)古川さんの役員になることで自分を高めるという考えは、とてもすばらしいことだと思います。がんばって

ください。

(校長)美々津中の課題は何だと思いますか?

(治田)二分前着席や言葉遣いが良くない人がいることです。

(校長)それは、1年生としての課題ということですね。

(敷田)昼休み時間に貸し出す道具の使い方悪いことです。

(古川)自分も同じく道具の使い方が悪いことです。

(校長)それは、2年生としての課題ですね。それぞれ所属している学年の課題のようですが、それは今後、専門委

員会や中央委員会で取り上げて解決していかないといけませんね。生徒会役員は、自分たちで何かを決めて

自分たちが動くのではなく、課題があればそれを学習委員会とか生活委員会などの専門委員会にふって、話

し合ってもらったり、大きな課題であれば中央委員会で話しあったりして組織で解決していくということ考

えておく必要があります。日頃から、学校の課題が見えるように鋭い感覚を身につけておかないといけませ

んね。

(校長)これからの美々津中生徒会の目標は何ですか?

(敷田)みんなで決めたことを行動に移し、美々津中がよりよく発展できるよう活動することです。

(古川)生徒数は少ないですが、どんなことにも積極的に取り組む学校を目指します。

(治田)生徒全員が毎日楽しく生活できる学校をつくりたいです。

(校長)今後、美々津中をどうしていきたいですか。そのために生徒会役員としてどうしていきますか。

(古川)いろいろな行事に生徒全員が自主的に協力していけるように、他学年との交流をもっと増やしていきたいで

す。

(治田)伝統を引き継ぎ、全員が楽しく生活できるように具体策を考えていきたいです。

(敷田)学力向上、清掃活動に力を入れていきたいです。また、明元素であふれる学校を目指すために「やさしい言

葉の木」の活動をより一層進めていきます。

(校長)3人とも生徒全員が規律ある中にも、楽しく、協力しやさしい雰囲気のある学校にしたいということです

ね。とても重要なことが含まれていると思います。ぜひそんな学校になるよう期待しています。

12/13 港湾工事見学会

12/13 港湾工事見学会

12月13日(金)、宮前建設様による細島港防波堤消波ブロック据付

工事の見学依頼を受け、この程、本校1年生が校外学習として参

加しました。

この日は、天候に恵まれ、海上での風もほとんどなく凪の状態

でした。本校一行は、宮前建設様より学校までバスによる送迎を

受け、まず細島港湾福祉センターに到着しました。ここで港湾工

事における講義を受けた後、二班に分かれ観光船に乗っての現場

見学と使用機械の操作体験を行いました。観光船での現場見学は、

沖合3kmでの防波堤工事を見学しました。人の何倍もあるテトラ

ポットをいくつも埋め込んでいく作業は、そのスケールの大きさに驚くばかりだったようです。一方で、工事で使用されているクレーンを陸上で操作する体験では、その迫力に圧倒されたようでした。

海上での工事というあまり近くで目にすることのない見学・体験は生徒たちにとって大変貴重な機会となりました。

1年生は来年、職場体験学習を行いますが、将来の職業を考えたとき、今日の見学がその選択肢の1つになれればと思います。この貴重な機会をつくってくださった宮前建設の皆さまにはお礼と感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござました。

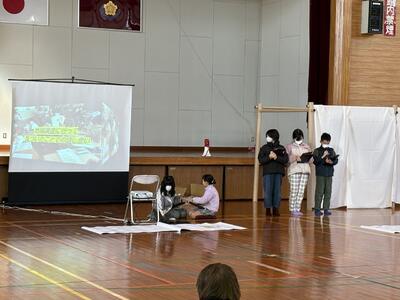

いのちの大切さを考える集会

いのちの大切さを考える集会

12月9日(月)、美々津中のいのちの大切さを考える集会が開か

れました。今回は「SOSの出し方について学ぶ」、「やさしい

言葉や元気が出る言葉を考える」の2つがテーマです。前半は

本校のスクールカウンセラーである西田守先生から「SOSの出

し方」について講話をいただきました。後半は本校独自の取組

である「やさしい言葉の木の作成」(毎学期実施)で「落ち込

んでいる人に声をかけよう」というテーマで配付された花びら

のカードに言葉を書き込みました。それを模造紙に描かれた大

きな木に貼り付けていきます。全校生徒が書いた花びらでやさ

しい言葉の木が完成しました。

この取組を通じて、生徒個々人が相手のことを敬い、いつもやさしい言葉で満ちあふれている美々津中学校でありたいと願っています。

食に関する指導

食に関する指導

12月9日(月)は、「食に関する指導」として日向市の栄養教諭を

招聘し、各学年の学活の授業にT2(サポート)として入っていただ

きました。1年生は「成長期の食事について考えよう。」、2年生

は「スポーツと食事について考えよう。」、3年生は「受験期の食

事について考えよう。」というテーマで授業を行いました。1年生

は、成長期に必要な食事の成分であるカルシウムや鉄分の多い食材

を取り上げ、改めてその必要性を感じたようです。2年生は筋力に

必要なタンパク質、持久力に必要な炭水化物の摂取が学び、具体的

にどのように摂ればいいかを学びました。3年生は、朝ご飯の重要

性や免疫力を高める食事、ストレスを消費する栄養素、夜食に適したメニューなどを受験期の食事について具体的に学習できたようです。どの学年も、食に関しての興味関心が高く、熱心に授業に参加していました。それぞれの学年の状況に沿ったテーマだったので、これからに活かしてほしいと思います。

第3回定期テスト

第3回定期テスト

12月5日(木)、6日(金)の両日に渡って定期テストが実施され

ました。今回は、2学期の期末テスト的な意味合いをもつテス

トになります。現在、日向市では、通知表を前期と後期の2回

配付としているため、本校では以前実施していた各学期ごとの

中間、期末テストを廃止し、年間4回の定期テストとして実施

しています。今回はその3回目となります。

生徒たちは、思い思いに勉強した成果を発揮しようと答案

用紙と格闘しているようでした。頑張った結果が点数に表れ

ていることを祈っています。各学年のテストの日程は次の通り

でした。

<12月5日(木)> <12月6日(金)>

1年生・・・理科・数学・社会 英語・国語

2年生・・・社会・英語・理科 国語・数学

3年生・・・数学・国語・英語 社会・理科

避難訓練(火災)

避難訓練(火災)

12月4日(水)、火災を想定した避難訓練が行われました。

年間4回の避難訓練の中で、この12月の訓練だけが火災を

想定したものです。冬になると空気が乾燥し、火災が発生し

やすい条件がそろいます。そういった状況を鑑み、この時

期に計画しています。生徒たちは、火災発生のアナウンスが

流れると、担任の先生の指示の元、一斉にグラウンドに向け

駆け出し、全学年が集合するまでに2分28秒という時間でし

た。

消防署の方から講評があり、避難の時間が大変早かったと

称賛されました。しかし、実際の場面では、火が近くにあっ

たり、動揺してあせったりする可能性があるので、訓練を通

して冷静に対応することの大事さを話されました。

講話の後、実際に、消化器(水入り)の使い方を習い、各学年の代表者が体験しました。ピンを抜く・ホースを向ける・レバーをつまむの3段階で行うことをわかりやすく教えていただき、3人の代表者もスムーズに消火訓練ができました。今日の訓練がまさかの時に役に立てることを祈っています。

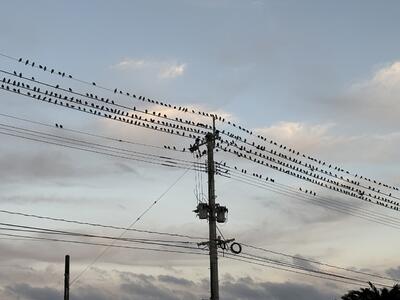

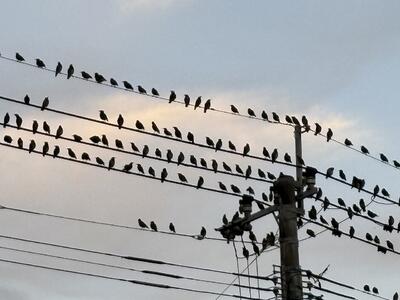

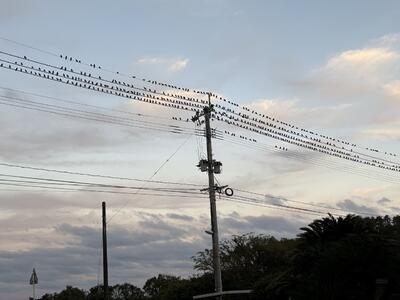

鳥の異常発生

鳥の異常発生

鳥が異常発生しています。!

最近、美々津中学校付近に鳥(椋鳥?)が異常に発生し集団で

校門付近の電線にとまっています。不思議なのは、夕方5時頃に

一斉に集まり、30分ほどで去って行きます。その間、鳴く声がす

さまじく、驚きを隠せません。

朝7時過ぎにも、集まってきてる時もあります。昨年までは見

られなかった光景でなぜ今年になって来ているのか不思議でなり

ません。

学校通信11月号発行

学校通信11月号発行

第2回読み聞かせ

第2回読み聞かせ

11月26日(火)、第2回読み聞かせが開催されました。本校では、

これまで読み聞かせの取組がなく、本年度から実施することにな

りました。本校の橋口洋子地域コーディネーターが読み聞かせボ

ランティアグループに要請し、毎月1回朝の時間(15分間)に実

施する流れを創ってもらいました。このボランティアグループは、

すでに本地域の小学校(美々津小・寺迫小)で活動されている方

々のため、学校での読み聞かせについては経験済みで、子どもへ

の接し方や話し方などはよく心得ておられます。

今回来校していただいた方々と本のタイトルは下記の通りです。

(1年) 海野 千浪 様 ・いつつぶのえんどう豆 ・11ぴきのねことあほうどり

(2年) 廣田 可奈子 様 ・てん ・11ぴきのねこ、どっち

(3年) 河野 千秋 様 ・あなたのすきなところはね ・こどもかいぎ

生徒たちは、朝のうちに椅子を教室前方に並べ、聞きやすい隊形をつくっておきました。読み聞かせが始まると、み

んな集中して聞き入り、それぞれの物語の中に吸い込まれているようでした。絵本の読み聞かせは、幼児だけでなく、

中学生という多感な時期でも、心を和ませるとてもいい時間だと思います。今の子どもたちは、スマホやゲーム等に多

くの時間を費やし、自分の気持ちと向き合ったり、人の気持ちを考えたりすることが少なくなってきているように感じ

ます。読み聞かせを通じて、人としての豊かな心を築いてくれるきっかけとなれば、この取組の意味が出てくると思い

ます。いや、ぜひそうあってほしいと願います。

職場体験学習(2年生)

職場体験学習(2年生)

2日間の職場体験学習で多くの学び

11月20日(水)、21日(木)の2日間に渡って、職場体験学習を実施

しました。この学習の目的は、①望ましい職業観や勤労観を育成

すること、②地域の産業を知り、地域の一員としての自覚を高め

ること、③社会人として必要なスキルを学ぶことの3つです。

この体験学習を実施するに当たり、8月から準備を始め、生徒の

希望を元に事業所を決定し、受け入れの依頼をお願いしてきました。

全部で17の事業所が今回の体験学習を快く引き受けていただき、実

施することができました。事業の皆様には、心から感謝の気持ちで

いっぱいです。事前学習を入念に行い、初めての仕事の体験に生徒たちは、楽しみにこの日を待っていたようで

す。

体験当日の事業所を訪問してみると、いつもの表情とは違う緊張した面持ちで、職場の方たちの指示を仰ぎな

がら業務に取り組んでいました。学校とは違うその必死な姿は、この体験学習において一番の意味のある姿だと

感じました。働くことの喜びや厳しさ、また働くことを通じて社会に貢献できるというこの体験学習が、今後の

自分自身のキャリアに生かされていくことを期待しています。

ひまわりフェスティバル~見事な合唱

ひまわりフェスティバル~見事な合唱

11月7日(木)、日向市の第17回ひまわりフェスティバルが開催さ

れました。これは、日向市内の小中学校が参加し、合唱や合奏な

どの音楽の取組を発表するものです。本校からは、第3学年が代表

で参加し、合唱を披露しました。本校は各学年単クラスのため、合

唱コンクールがなく、競い合いながら歌唱力を高め合うことがで

できないため、生徒たちのモチベーションづくりをどうするか悩

んでいました。10月29日(火)の学習発表会が終わってから、日を

追うごとに合唱への意欲が加速し、昼休みや放課後にこれまでに

ないような歌声が校舎内に響くようになりました。当初、心配し

ていた担任の木村教諭が様々な仕掛けをし、生徒たちのモチベーションを高めたことはもちろんですが、これほどまでに向上したのは生徒たちの努力と団結の賜だと思います。

本番のフェスティバルでも、22名という少ない人数でありながらも堂々とした合唱で、これまでの練習の状況を考えると胸に伝わるものがありました。感動しました。

この2学期、3年生は体育大会・合唱と2度も感動させるような取組を行ってくれました。最上級生として、言葉ではなく姿で下級生や周りに見せてくれたことは、必ず、下級生に引き継がれ、本校の伝統になっていくのではと期待しています。3年生本当にお疲れ様でした。そして、ありがとう。

◆合唱曲

「Country Road」 指揮 黒木 優那 伴奏 那須 心奏

「春に~組曲「地平線のかなたへ」」 指揮 黒木 俐仁 伴奏 那須 心奏

県秋季体育大会(女子ソフトテニス・柔道)の結果

県秋季体育大会(女子ソフトテニス・柔道)の結果

11月1日(金)~4日(月)にかけて、県中学校秋季体育大会(後半予定)

の競技が行われました。本校からは、女子ソフトテニス競技・柔道競

技に出場し、熱戦を繰り広げてくれました。

女子ソフトテニス競技は、日向地区で団体優勝ということもあり、

県大会でも期待されましたが、残念ながら初戦で惜しくも敗退しまし

た。また、個人戦にも3ペアが出場しましたが、3ペアともに初戦で敗

退という結果でした。しかしながら、秋の新人大会で県大会のレベル

を知り、自分たちの立ち位置を確認できたことは収穫で、今後の練習

にも生かされるものだと思います。

また、柔道個人戦に出場した、橋口大翔さんも善戦しましたが、初

戦で敗退しました。今後の活躍を期待しています。

【女子ソフトテニス競技】

<団体> 1回戦 美々津中 1-2 広瀬中

<個人戦> 1回戦 橋口倖羽・海野結 3-4 広瀬中ペア

2回戦 敷田心咲・榎本美咲 0-4 高岡中ペア

2回戦 橋本清子・藤元唯衣奈 1-4 加納中ペア

【柔道競技】

<個人戦> 1回戦 橋口大翔 (1本負け) 宮崎日大選手

学習発表会(合唱)

学習発表会(合唱)

10月29日(火)に学習発表会が行われました。本校の学習発表会は、

合唱と修学旅行報告、各種派遣事業の報告発表で構成されています。

合唱は、コンクールという形式ではなく、各学年が課題曲と自由

曲を披露します。課題曲は、「Country Rooad(カントリーロード

)」で、自由曲はそれぞれ下記の通りです。

1年生 「My Own Road(僕が創る明日)」

指揮「黒木琉豊」 伴奏「内田帆香」

2年生 「大切なもの」

指揮「橋口朱李」 伴奏「小林輝信」

3年生 「春に~組曲(地平線のかなたへ)から」

指揮「黒木優那」 伴奏「那須心奏」

各学年20名ほどの人数ではありますが、これまで音楽の時間を中心に練習してきた成果を精一杯披露してくれました。学年が上がるにつれて、曲も難しい選曲になっていきますが、やはり3年生の合唱は伝わるものが大きかったように思います。最後に、課題曲を全校合唱で披露しました。60名以上がステージに上がっての合唱となると、さすがに迫力のあるすばらしい合唱でした。3年生は、11月7日(木)に日向市のひまわりフェスティバルに参加します。

後半は、各種の報告発表が行われました。7月に実施した修学旅行の報告発表は、2年生が6班に分かれてそれぞれ長崎での体験や研修について、プレゼンを用いてしっかりと発表してくれました。夏季休業中に日向市の派遣事業で沖縄を訪問した那須心奏さん(3年生)、同じく長崎を訪問した黒木遥希さん(3年生)がそれぞれ研修内容を詳しく報告してくれました。最後に、夢サポート事業で多くの応募者の中から選出された橋下清子さん(2年生)は、北海道の牧場での体験学習を報告してくれました。どの発表も、なかなかできない体験・研修を経験し、今後の自分のキャリアデザインに生かせられる内容だったと感じました。

県中学校秋季体育大会<軟式野球・卓球>

県中学校秋季体育大会<軟式野球・卓球>

10月26日(土)・27日(日)に県中学校秋季体育大会が開催され、

本校からは軟式野球競技、卓球競技に出場しました。軟式野球

競技は、2回戦からの出場で、延岡南中と対戦し、接戦となり

ましたが、少ないチャンスを得点に結びつけ見事勝利しました。

続く準々決勝では、宮崎地区2位の東大宮中と対戦し、序盤から

得点を与える苦しい展開でよく粘りましたが、敗戦となりました。

本校は、1年生が多いメンバー構成ですので、今後の飛躍が期待

されます。

一方、卓球競技は、個人戦に2名が出場しましたが、どちらも

1回戦で惜しくも敗退しました。

2競技の結果は下記のとおりです。

<軟式野球競技>

2回戦 美々津中 2-0 延岡南中

準々決勝 美々津中 1-11 東大宮中

<卓球競技>

(1年生男子個人戦) 黒木太陽 0-3 (住吉中)

(2年生男子個人戦) 黒木健汰 1-3 (大淀中)

10/25 日向市ふるさと再発見!

10/25 日向市ふるさと再発見!

10月25日(金)は、日向市のふるさと再発見!子どもの夢実現サ

ポート事業により、日向市内の企業や文化施設、歴史的な文化財

等を巡る体験学習が行われました。これは、地元の企業について

の理解を深めたり、ふるさとの資源を再発見したりしながら、感

受性を磨き、今後の生き方に生かしてほしいという目的で毎年、

中学3年生で実施しています。

今回訪問したのは、「東郷メディキット」、「中島美術館」、

「牧水公園」、「牧水記念文学館」、「牧水生家」です。生徒た

ちは、小学6年生でも訪問しているのですが、3年経過した今、ま

た違った感覚を抱いたのではないかと思います。それが、「再発

見」であり、今回の事業の最大の目的です。ふるさと日向の魅力を再認識し、ふるさとを誇りに思う気持ちや、大切に思う気持ちを育みたいということです。今日終日この体験学習を通じて、そのような気持ちが育まれたのではないかと思います。学校に帰ってきた生徒たちはみな笑顔で充実感あふれる表情でした。

10/22 読み聞かせ

10/22 読み聞かせ

10月22日(火)、本年度よりボランティアによる「読み聞かせ」

の取組を始めました。地域コーディネーターの橋口洋子氏が中心

となり、美々津中校区の読み聞かせボランティアを募り、6名の

ボランティアの皆さんが参加していただきました。

8時から15分間の短い時間でしたが、それぞれの学級に2組

のボランティアの皆さんが担当していただき、読み聞かせを行い

ました。1年生を担当していただいた3名は、海外の珍しい楽器

をBGMとして演奏し、叙情感溢れる演出までしていただきまし

た。

生徒たちもコロナ禍後、初めてとなる「読み聞かせ」を熱心に

聞き、ボランティアの皆さんの表現豊かな朗読に夢中になっていました。朝のわずか15分の時間でしたが、清々しい気持ちのよい時間を学級で共有でき、一日のよいスタートが切れたように思います。ボランティアの皆さんありがとうござました。今後は毎月1回、定例行事にいていくつもりです。

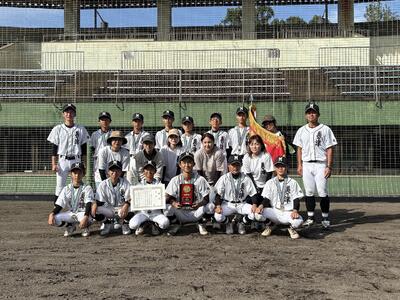

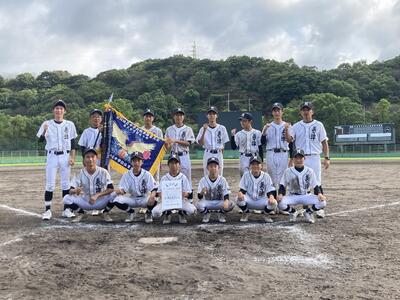

10/20 門川中全国春夏連覇記念大会 優勝

10/20 門川中全国春夏連覇記念大会 優勝

野球部 門川記念大会にて優勝

10月19日(土)、20日(日)に開催された第9回全国中学校野球

門川中学校春夏連覇優勝記念大会において、本校野球部が見

事、優勝を飾りました。今大会は、日向地区より7チーム、東

臼杵南部より3チーム、延岡地区より2チームの計12チームで

優勝を争いました。

本校の対戦結果は次の通りです。

<準々決勝> 美々津中 19-2 日向中B

<準決勝> 美々津中 5-3 延岡南中

<決 勝> 美々津中 7-3 土々呂中

どの試合も主導権を離さない見事な試合運びで優勝を飾っ

てくれました。今週末から県中学校秋季大会(県中体連)が

始まります。この大会でも素晴らしい成果がでますよう応援

したいと思います。美々津中野球部がんばれ!

生徒会役員選挙告示

生徒会役員選挙告示

10月8日(火)に生徒会役員選挙が告示され、今週は立候補者によ

る選挙運動が展開されています。立候補者は、1年生2名、2年生3

名の計5名です。本校では、選挙により3名が当選し、新生徒会役

員となります。その3名に選ばれるよう、朝と給食時の放送でそ

れぞれが公約を訴え、選挙運動をしています。選挙運動の発言や

行動を見ていると、2年生もいつの間にか学校を支えるリーダー

性が芽生え、1年生もこの半年でずいぶん成長した様子がうかが

えます。頼もしい立候補者たちが次の美々津中をさらに向上させ

てくれるものと期待しています。立会演説会・投票は10月22日

(火)に行われ、即日開票されます。当選者の発表は10月24日(木)

に予定されています。

10/16 避難訓練

10/16 避難訓練

避難訓練~家族の受け渡し場所まで

10月16日(水)5校時、本年度2回目の避難訓練を実施しました。

今回は、通常の避難訓練に加え、最終的に家族に受け渡す場所

まで行くことにしました。本校は、海抜4m程の大変低地に位置し

ており、地震・津波への対策は喫緊の課題としています。本年度

より、本地域の津波想定が最大15mとなっているため、海抜15m

以上の地点をセーフティゾーンと位置づけ、そこまで全力で避難

することにしました。そこから、海抜35m地点の第1次避難場所ま

ではそれぞれのペースで移動することとしています。今回はさら

に、家族への受け渡し場所まで移動し、実際の場面に備えて行い

ました。生徒たちは、誰一人気を抜くことなく、必死に訓練に参

加していました。最終目的地に着くと、汗まみれの顔と、息絶え絶えの表情からも一生懸命に参加した様子が窺えます。

校長は、今回の避難訓練への取り組みや姿勢が素晴らしいと称賛しつつ、実際の場面では訓練とは違う想定外が起きる可能性があるとの話をしました。訓練は一つの目安であって、その時と場合によっては、違う判断をそれぞれがしなければなりません。いつも、学校からの避難とは限りませんので、自宅はもちろん、初めて訪れた場所で起きるかもしれません。どのような場所でも、「もし、ここで津波が来たら?」と自分に問いかけ、安全な場所を確認する習慣をつけておくことも大事です。また、余裕のある人は地域の高齢者や体の不自由な方をサポートする必要もあります。などの講話をしました。

最後に、今日の訓練を機に、家庭で「わが家の決まり事」という地震・津波への避難対策を考えて来てもらうようプリントが配付されました。ぜひ、家族でしっかりと地震・津波対策を考えてきてほしいと思います。(もう、すでに考えている家庭もあると思いますが)

10/6 雨の中の体育大会

10/6 雨の中の体育大会

第78回体育大会~美中生の奮闘・絆新たに!

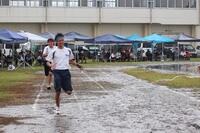

10月6日(日)降水確率60%の予報ではありましたが、第78回

体育大会を開催しました。当初の予報に反し、想定外の降水が

あり、開会式前にグラウンドがかなりぬかるむ状態となってし

まいました。開会式直後には、全学年の徒走があり、コーナー

では、転倒する生徒が多発しましたが、すぐに起き上がり、最

後まで一生懸命走る姿に多くの声援が送られました。けがをし

ないかとひやひやしながら観戦していましたが、誰一人大きな

けが人が出ず、ほっと胸をなでおろしたところでした。

本大会のスローガン「Do Our Best~笑顔で突っ走れ!仲

間と共に!~」の下、河野澪奈実行委員長が18日間の練習を引っ張ってきました。生憎の天候となしましたが、生徒たちは、徒走・リレー・団技・応援等に誰一人手を抜くことなく、一生懸命取り組んでくれました。徒走やリレーでは、転倒するアクシデントもあり、練習の時とは違う結果となりましたが、最後まであきらめず走りぬく姿に感動させられました。

雨天により、プログラムの変更が余儀なくされ、午後まで計画していた内容をいくつか省略し、午前中にすべてを入れ込む形としました。最後のプログラムは、本校のメインプログラムとなっている「美中ソーラン」です。3年生が中心となり、鯉のぼりの衣装で作った法被をまとい、見事な踊りを披露しました。3年生を囲むように1,2年生がしっかりとサポートし、全学年63名での勢いのあるパフォーマンスは、見ている人たちを感動の渦に誘いました。

結果的に、競技の部も応援も赤団が優勝でしたが、赤も青も優劣つけがたいどちらも素晴らしい取組でした。終わった後の、3年生の達成感・成就感が一人一人の表情に表れ、大成功の体育大会だったと確信しました。

本日(10/6)の体育大会の実施について

本日(10/6)の体育大会の実施について

本日(10/6)の体育大会は、実施します。

途中、雨天も予想されますので、状況によってはプログラムを変更して実施する場合もあります。

よろしくお願いいたします。

学校通信10月号を発行

学校通信10月号を発行

10/2 体育大会予行練習

10/2 体育大会予行練習

本番さながらの予行練習

10月2日(水)、体育大会予行練習が行われました。降水確率60%

の予報の中、午前中計画を変更しながら何とか実施できました。

徒走、選択団技、応援、美中ソーラン等、練習が必要な競技を

優先しを雲行きを見ながら実施していきました。生徒たちも昨日

のリレーカーニバルで気持ちが高まっており、一つ一つの動きに

やる気が満ち溢れていました。

団長(海埜恵汰さん、黒木俐仁さん)のみならず、副団長(大

田百華さん、安藤愛空さん)やリーダーたちも本番さながらの姿

勢で声を出し、懸命に取り組んでいました。おかげさまで、いつ

の間にか、心配された雨も降らず、予定の競技をすべて行うことができました。素晴らしい美中生の取り組みでした。

体育大会本番当日がとても楽しみになってきました。

10/1 リレーカーニバル

10/1 リレーカーニバル

リレーカーニバルで盛り上がる

10月1日(火)、本校では恒例の「リレーカーニバル」が行われ

ました。これは、体育大会本番前に、練習の成果として全学年

対抗の走力を競うリレー大会を行っています。男子・女子・全員

の3部門の学年対抗でそれぞれの部門の1位(3点)、2位(2点)、3位

(1点)とし、その総合点を競うものです。結果は下記のとおりです。

【女子】 1位:3年 2位:2年 3位:1年

【男子】 1位:3年 2位:2年 3位:1年

【全体】 1位:2年 2位:3年 3位:1年

総合優勝 3年

やはり、一日の長がある3年生が優勝しました。しかし、1年生

から3年生まで誰も手を抜くことなく一生懸命走る姿に感動させられました。美々津中ならではのこのカーニバルですが、3年生の河野澪奈実行委員長がしっかりと計画し、3年生全員がカーニバルを盛り上げ、下級生もその雰囲気にのせられ、素晴らしいリレー競争になりました。開会式や閉会式も生徒たちの手作りで場を盛り上げてくれました。ここ数年の恒例になっていることもあり、多くの保護者も来校され、生徒たちの活躍を微笑みながら見守っていただきました。

あとは、本番の体育大会が成功することを祈っています。

第48回日向地区秋季体育大会<第2日目>

第48回日向地区秋季体育大会<第2日目>

2日目も美々津中生、躍動

9月29日(日)、日向地区秋季体育大会2日目が行われました。

準決勝を勝ち上がった軟式野球部は、機動力を生かした攻撃力

で、見事に優勝しました。女子ソフトテニス部も昨日の団体優勝

に引き続き、個人戦でも決勝に進出し、優勝しました。県大会に

も3ペア出場します。また、卓球部も個人戦で2人が県大会出場

を決めました。

今回の大会では、団体戦で2競技が優勝し、個人戦においても

5組が県大会出場を決めてくれました。美々津中生の活躍が光っ

た大会でした。

【軟式野球競技】

準決勝 美々津中 15-8 大王谷中

決勝 美々津中 16-1 門川中

(美々津中優勝)

【女子ソフトテニス部】

<個人戦>決勝トーナメント進出者(ペア)

敷田心咲・柄本美咲ペア 橋本清子・藤本唯衣奈ペア 橋口倖羽・海野結ペア

(県大会出場決定)

準々決勝

敷田・柄本ペア 4-1 勝利

橋本・藤本ペア 4ー3 勝利

橋口・海野ペア 0-4 敗戦

準決勝

敷田・柄本ペア 4-0 勝利

橋本・藤本ペア 2-4 敗戦

3位決定戦

橋本・藤本ペア 4-2 勝利

決勝

敷田・柄本ペア 4-2 勝利(優勝)

【卓球競技】

<個人戦> 決勝トーナメント進出者

黒木太陽 小林輝信 黒木健汰

【1年生の部】

1回戦 黒木太陽 3-0(県大会出場決定)

準々決勝 黒木太陽 0-3

【2年生の部】

1回戦 小林輝信 0-3

1回戦 黒木健汰 3-0(県大会出場決定)

準々決勝 黒木健汰 0-3

9月9月29日29日

第48回日向地区秋季体育大会<第1日目>

第48回日向地区秋季体育大会<第1日目>

美々津中生の活躍光る

本日(9月28日・土)に開催された日向地区秋季体育大会の

結果をお知らせします。

【女子ソフトテニス競技】

<団体戦>予選リーグ

美々津中 3-0 日向中

美々津中 2-1 大王谷中

(リーグ戦1位で決勝トーナメントへ)

<団体戦>決勝トーナメント

1回戦 美々津中 2-0 門川中

決勝 美々津中 2-0 財光寺中

美々津中 優勝!

(明日は、個人戦です。)

【軟式野球競技】

1回戦 美々津中 8-0 富島中

(明日、準決勝で大王谷中に勝てば決勝です。)

【卓球競技】

<団体戦> 美々津中 3-2 日向中

美々津中 2-3 大王谷中

美々津中 3-0 門川中

美々津中 0-3 財光寺中

(2勝2敗で3位)

(明日は、個人戦です。)

明日から中体連秋季大会始まる

明日から中体連秋季大会始まる

9月28日(土)、29日(日)にわたって日向地区中学校秋季体育大会が開催されます。

本校は、軟式野球、女子ソフトテニス、卓球の3競技に出場します。

それぞれの会場、日程は下記のとおりです。本校生徒の活躍を期待しています。

【軟式野球】

9月28日(土) 9:00~ 対富島中 大王谷野球場

9月29日(日) 準決勝・決勝 大王谷野球場

【女子ソフトテニス】

9月28日(土) 団体戦 9:00~ リーグ戦A(美々津・日向・大王谷)

2者上がりの準決勝・決勝戦

9月29日(日) 個人戦 9:00~

※ お倉が浜運動公園テニスコート

【卓球男子】

9月28日(土) 団体戦 日向市体育センター

9月29日(日) 個人戦 日向市体育センター

体育大会での「美中ソーラン」完成間近

体育大会での「美中ソーラン」完成間近

10月6日(日)に開催予定の体育大会で、毎年伝統となっている

「美中ソーラン」の舞踊が完成に近づいてきました。木村千穂

教諭の指導の下、毎年生徒たちもこれを楽しみにしており、特に

3年生が中心となり、独特な法被を着て踊ることから、3年生に

なったらという想いが下級生にはあります。そうやって、今年

も憧れていた法被を着て、3年生が元気よく踊っています。それ

を1,2年生がサポートしています。

今日は、体育館の中でも練習でしたが、本番はまだ残暑の中で

の演技になるので、生徒たちは大変な体力を使いますが、本校の伝統を誇りをもって挑んでくれている姿に、練習ながら感動しました。本番では、多くの人の心を掴むことでしょう。がんばれ、美中生!

9,19 英語暗唱弁論大会

9,19 英語暗唱弁論大会

9月19日(木)に日向東臼杵地区英語暗唱弁論大会が開催されました。

本大会は、毎年、この時期に県大会出場予選を兼ねて行われてい

るものです。本校からは、暗所の部に黒木遙希(くろきはるき)さん、

弁論の部に黒木優那(くろきゆうな)さんが出場しました。全体では

暗唱の部に21名、弁論の部に16名がエントリーしそれぞれ練習の成果

を披露しました。どの学校の生徒も各学校でオーディションを通過して

きており、大変レベルの高い大会となりました。

結果は、黒木優那さんが弁論の部で優秀賞に輝きました。黒木遙希さんも入賞はできませんでしたが、入賞者と変わらない内容でした。2人とも夏休みから佐藤美幸教諭の指導の下、みっちり練習してきましたのでその練習の成果は十分に出ていたと思います。2人とも本当によく頑張りました。立派な発表でした。

9,18 体育大会結団式

9,18 体育大会結団式

3年生を中心に気持ち高まる結団式!

9月18日(水)5校時、体育大会結団式が行われました。本校は、

赤と青の2団に別れて競技の部と応援の部の優勝を競い合います。

毎年、恒例ではありますが、3年生を中心に実行委員会が舵を取り

結団式で団色を決めるだけではなく、体育大会に向けての気持ち

を高めることをねらいとしています。本年度も、河野澪奈実行委

員長の体育大会にかける想いが述べられた後、団対抗の長縄跳び

と団長の踊りながらの万歩計計測(体の3か所につけた万歩計の

数値を競う)し、その総合点で高い方から団旗の納められた扉を

開けることができるというものです。全校生徒の盛り上がりが最

高潮に達し、団長も汗だくになりながら精一杯踊った結果、赤・青の団色が決定しました。

10月6日(日)に開催される体育大会本番に向け、今後は毎日の全校体育と10月2日(水)の予行練習を通して最高の大会になるよう作り上げていきたいと思います。今から本番が楽しみです。

本HPへの訪問者数、100万を突破!

本HPへの訪問者数、100万を突破!

いつも本HPをご覧いただきありがとうござます。

おかげさまで、本HPへの訪問者数(アクセス数)が100万を超えま

した。これからも、本校生徒の活躍を新鮮なうちにHPにアップできます

よう努力してまいります。今後ともよろしくお願いします。

保育実習(3年生 家庭分野)

保育実習(3年生 家庭分野)

保育実習 ~ 可愛い園児を前にみんなほのぼのとした時間でした。

9月17日(火)、3年生の家庭分野で保育実習が行われました。

訪問したのは、校区内にある「まんまる保育園」です。旧

幸脇小学校跡地につくられた新興の保育園です。保育実習は、

「幼児のからだや言葉の発達の様子を観察すること」、「幼児

との触れ合いを通じて、思いやりの心を育てること」、「保育

実習を通して、自分を育ててくれた人たちへの感謝の気持ちを

もち、これからの生き方を見つめ直すこと」の4点を主な目的

として実施しました。

今回が初めての受け入れということでしたが、園長先生を始

め、職員の方々がたいへん丁寧に対応していただき、有意義な実習を実施することができました。

生徒たちは、事前に準備した名札をかけ、1歳児・2歳児・3歳児・4,5歳児の4つのクラスにそれぞれ振り分けて入りました。園児たちと積み木で遊んだり、木工を組み立てたり、木版に絵を描いたりして触れ合いました。また、生徒たちが自分たちで考えたダンスも披露し、園児たちを楽しませていました。普段、学校では見られない表情や園児たちを上手にあやすしぐさもあり、とてもよい時間になりました。小さい子供たちとの触れ合いの中で、何か新たな自分を発見できたかもしれません。園児たちのおかげで、素晴らしい時間をもつことができました。改めて、園長先生を始め、職員の皆様、園児たちにお礼申し上げます。ありがとうございました。

第2回定期テスト

第2回定期テスト

第2回定期テスト始まる。

本日(9月12日(木)から明日にかけて第2回定期テストが行われました。テストの時間割は下記の通りです。

<9月12日(木)> <9月13日(金)>

【3年生】国語・英語・社会 【3年生】理科・数学

【2年生】英語・国語・理科 【2年生】数学・社会

【1年生】数学・社会・体育 【1年生】国語・理科

生徒たちは、真剣に各教科の問題に取り組んでいました。先日の美々津スタイル学習やこれまでのテスト勉強の成果が発揮されるよう頑張って欲しいものです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

本日の給食

12月3日(水)の給食

〇たにんどん、ほうれん草のおひたし

〒889-1111

宮崎県日向市美々津町2755番地

電話番号

0982-58-0036

FAX

0982-58-0064

学校緊急用携帯電話番号

(土日祝日、時間外対応)

090-3915-9699

メール

mimitsu-jhs@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、美々津中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

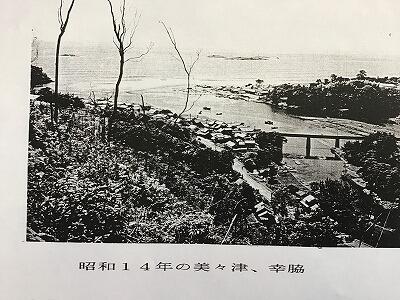

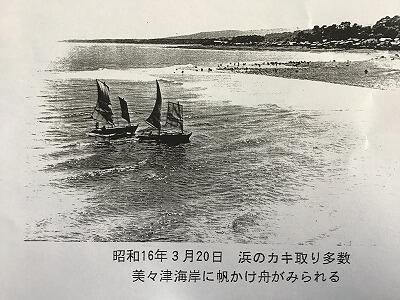

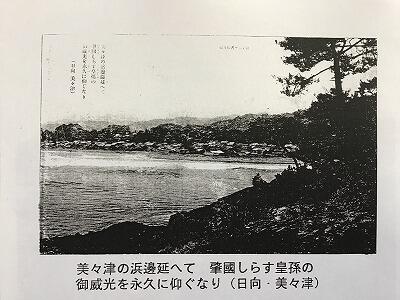

《 フォトギャラリー ~ 美々津中学校周辺 ~ 》

※後半にレトロな写真をアップしています。

美々津昭和初期写真集・・・ご覧あれ!

【 美々津中学校夜明けの写真 】

【 美々津中学校校門付近 】

【 校門横の記念碑 】

【 朝日を浴びる七ツバエ 】

【 夕暮れの美々津港 】

【 立 磐 神 社 】

【 美々津渡し場:高瀬舟執着場跡記念碑 】

【 日本海軍発祥の地 : 展示 「錨」 】

【 町並み地区に残る文化財 「美々津軒」 】

【 「美々津軒」の中の文化財 ① 】

【「美々津軒」の中の文化財 ② 】

【 「美々津軒」の中の文化財 ③ 】

【 田ノ原分校跡に立つ記念碑 】

【 下は、美々津支所から見た耳川河口付近 】

【 歴史的街並みの一角 】

【 海岸に立つ神武天皇御船出の地の看板 】

【 大漁丸横の駐車場より見た美々津中学校】

【 美々津昔の風景写真集 】

右の青い文字をクリックするとダウンロードされます。→

右の青い文字をクリックするとダウンロードされます。→

右の青文字をクリックするとダウンロードされます。→

右の青文字をクリックするとダウンロードされます。→