画面をドラッグすると360度見ることができます

カテゴリ:FW(Field Work)

海洋実習(その2)

海洋実習報告の続きです。

いよいよ、大淀川沖20km地点に到着しました。

ここから、採水や測定を行って行きます。大忙しです!!

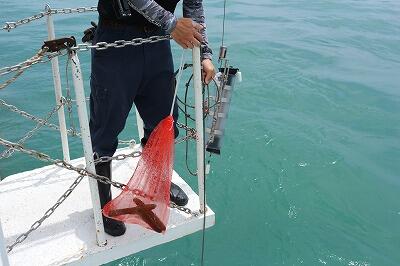

まずはニューストンネットを曳航して、海洋表層のマイクロプラスチックの採取を試みます!

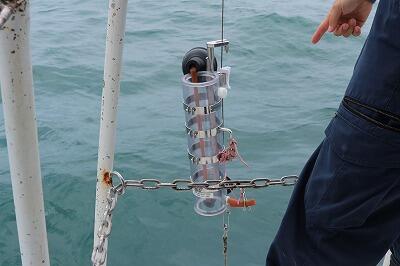

また、水深200mの海水を採取すべく、バンドーン採水器を沈めます。

事前実習で行った通り、ゴムの蓋をきちんとセットします。

200mまで、採水失敗は避けたいところ。

入念にチェックしました。

ワイヤーを海中に下ろしていくのですが、単純にワイヤーを200m伸ばせば良いわけではありません。

曳航しているため、ワイヤーの傾きを測定して、水深を測っていきます。

採水器が200mに達したところで、メッセンジャーと呼ばれるおもりをワイヤーに沿って沈めます。

ワイヤーを通じて、メッセンジャーが採水器の蓋を閉める振動を感じ取ります…。

蓋が閉じたことを振動で確認したら、引き上げです!!

見事、水深200mの海水採取に成功しました。

…ん?キュウリも出てきましたね。

実は、水深200mに沈めるとキュウリは浅漬け状態になるそうです。

試してみたのですね。

採取した水をタライに移し、即座に水温などを測った後、プランクトンネットで濾過します。

先端に溜まった試料を持ち帰ります。

ニューストンネットで採取した試料も同様の作業をして持ち帰りました。

このようにして、採水器では200m,75m,50m,30m,10mそして表層の海水を採取できました。

船内で確認すると、小さなプランクトンや海洋ゴミ、プラスチックらしきものも確認できました。

これらは、持ち帰って後日詳細な調査を行います。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習(その3)

海洋実習の報告もいよいよ最後です。

前回は採水について報告をしました。

同じ頃、ブリッジでは気象海象のデータを測定したり

デッキでは海の透明度調査を行っていました。

左が大淀川沖合での様子。右が大淀川河口域での様子です。

この白い板が見えなくなるまで沈めて、透明度を調査するのですが…

河口域は、前日までの豪雨の影響で非常に濁っているのがわかります。

…さて、ここまで色々な測定を行いましたが

これらのデータは今年だけでは無く、過去数年にわたって先輩が行ってきた海洋実習のデータと比較を行います。

つまり、今回の観測は、次年度につなぐデータでもあったのです。

ここで少し船内の様子を紹介します。

全国的に新型コロナウイルスが猛威を振るう中、生徒達は2週間前から検温を行い

万全の体調で臨みました。

船内にもこのようにビニールシートが張られ、極力接触を避けるようになっていました。

休憩時間には、積極的に船員の方にインタビューを行いました。

なぜ、海洋研究をしようと思ったのか…等、船員の皆さんは快く生徒の質問に答えてくださいました。

大淀川河口域付近の海の様子です。

濁っていた海ですが、船が通過した後(写真右)には色が変化します。

川から流れ込んだ泥などが、そこまで深くないのがわかります。

実習が終われば、綺麗に掃除です!

船内各所に分かれ、丁寧に拭き掃除を行いました。

貴重な体験をさせていただいたお礼に、心を込めて清掃します。

床、壁、天井…他、船内各所を丁寧に掃除しました。

港に着いたら、船内において帰港式を行いました。

船長からのお話です。

「今回、予想していたより海の環境は厳しいものだと感じたかもしれません。

近年は、海洋観測もリモートの要素が多くなってきましたが

観測のベースとなっているのは、人間が取得したデータであり、

それは今後も変わらないため、今日は貴重な経験が出来たはずです。

また、マイクロプラスチックのサンプリングを始めてきちんと行ったと思いますが

実は、日向灘にはマイクロプラスチック分布のデータが無く

今回取得したものは学術的にも非常に貴重なものになる可能性があります。」

と、今回の実習を激励していただきました。

最後に記念撮影です。

お世話になった進洋丸の皆様、本当にありがとうございました!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習事後学習

7月11日(土)

海洋実習の翌日、サイエンス科1年生は実習の事後学習を行いました!

まずは水質検査です。

採取したサンプルは9種類。

大淀川沖20kmの大陸棚における

水深0m,10m,30m,50m,75m,100mの海水と、

大淀川河口域における水深0m,10mの海水

そして、

宮崎港内における水深0mの海水です。

水質検査はパックテストを行いました。

採取した水と薬剤を混ぜ、その色の変化によって水質を判断します。

今回は、それぞれの海水において

アンモニウムイオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン、リン酸イオン、化学的酸素消費量、pHなどを検査しました。

膨大な量なので、班ごとに手分けをしてデータを取っていきます。

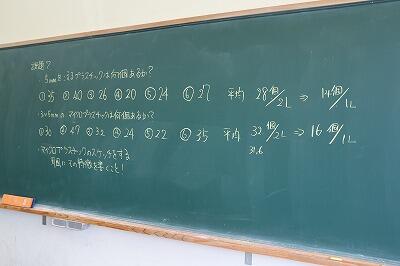

検査結果をどんどん黒板に記入していき、沢山のデータが取れました!!

昨年までのデータと比較するなどして、レポートを書いていきます。

次は、プランクトン調査です。

採取した海水をもう一度濾し取り、双眼顕微鏡で探していきます。

各班とも、沢山のプランクトンを見つけました。

生徒が見つけたプランクトンをモニターに映してくれました。

みんなで確認します。

深いところでは、水深50m海域にもプランクトンはいました!

面白い形をしているので、見つかるたびに盛り上がっていました。

また、目に見えるマイクロプラスチックも沢山見つかりました。

今回は広い海のごく一部を採水したのですが、それでもプラスチックが採取出来たことに驚いていました。

(おまけ)

実習後、使用したニューストンネットやプランクトンネットは、洗浄し

サイエンスロビーに干していました。なかなか大変な作業でした…(^^;)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習用のニューストンネットを使ってみました

7月10日の海洋実習で使う予定のニューストンネットを

助成事業連携校の宮崎海洋高校進洋丸のご協力のもと

一足先に試してみました!

ニューストンネットとは、海洋の表層近くのプランクトンなどを採取する道具で

全長約3mの大きさがあります。

中心には濾水計が付いており、濾過した海水の量を計測できます。

この道具は、中谷医工科学教育振興助成金で購入しました。

今回の実習ではマイクロプラスチックの採集に用いるのですが

このニューストンネットは、新しく届いた道具なのです。

そこで、海洋実習前の7月2日に

宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」に積み込み、

船員の皆さんにも使っていただきました!

進洋丸から、徐々に海水に下ろしていきます。

このように曳航しながら、表層の水を濾過していきます。

曳航後は、海水をかけて内側に付着した資料を先端のコッドエンドに流し込みます。

上手い具合に表層の水を濾過していますね!大成功です。

というわけで、海洋実習の事前調査の報告でした。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習事前学習その3

6月13日(土)に行った

海洋実習の事前学習(1年サイエンス科)の最終回です。

さて、今回の海洋観測の目玉のひとつが水深200m海域の採水です。

海水温や、pH測定、塩分測定などを行い、表層の海水との違いを調べます。

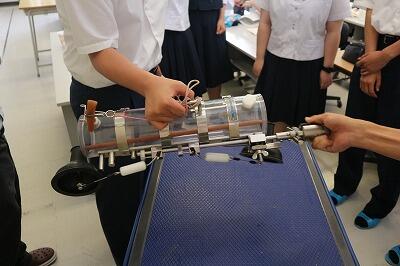

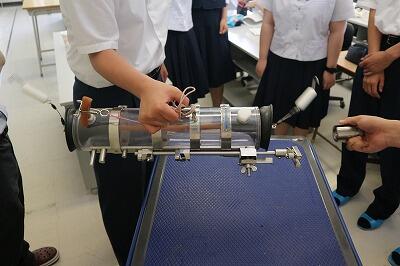

これがバンドーン採水器です。

ワイヤーロープにセットしたこの採水器を海中に沈め、採水を行うのですが・・・

水深200mとなると、沈めて引き上げるまでに時間がかかります。

やりなおしはできませんから、各班ともミスが無いようにしっかりと使い方を学びました。

で、このゴム蓋が難しい。

セットの仕方を間違えると、採水器が開きっぱなしのまま上がってきます。

コツがあるのです。

このように、筒の両サイドのゴム蓋を引っ張り、金具に固定します。

沈めた後に、「メッセンジャー」と呼ばれるおもりをワイヤーに沿って落とすと…

(写真右にメッセンジャーを持った手がありますね。)

バンッ!

金具が外れ、海中でゴム蓋が閉まるのです。

よくできていますね~!

これで水深200mの海水を採取します。

いかがでしたか。

これ以外にも、生徒たちは様々な課題を与えられ、実習までにしっかりと考えています。

海洋実習などのフィールドワークは、研究者の卵として得るものが非常に多いです。

これらの経験が、やがて始まる科学探究ACT-SIに活かされるのですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習事前学習その2

6月13日(土)に行った

海洋実習の事前学習(1年サイエンス科)の続きです。

砂浜の砂をふるいにかけると、マイクロプラスチックがたくさん見つかりました。

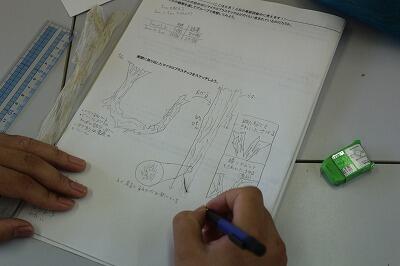

さて、観察で必要な技術がスケッチです。

見つけたものの特徴をしっかり捉え、記録を残すために

実際に取り出したマイクロプラスチックのスケッチをしてみます。

綺麗に書けていますね。特徴もしっかり書き込んでいます。

スケッチには、線で描く、色を塗らない…などの基本があります。

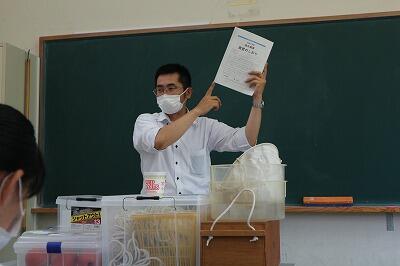

先生が書いたスケッチの見本を見せてもらいながら、基本を学びます。

さて、海洋実習では採集したプランクトンを、後日顕微鏡観察してスケッチを行います。

そのプランクトンはどうやって捕まえるのでしょう?

これがプランクトンネットです。

海水面近くや、池などの微生物を採集する道具です。

1班に1つ配布され、実習船でプランクトンの採取を行います。

先端には採水器がついており、ここに濾しとられたプランクトンが集まります。

コックの形状を確認し、現場でミスをしないように備えます。

このネットを海水面で引きながらプランクトンを集めるのですが、

引く速さや引き上げる向きにもコツがあります。

その後、採取したプランクトンは現場でアルコールに保存し、持ち帰ります。

プランクトンといえども、命を持っています。

その重さに応えるべく、きちんとスケッチの練習を行いました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習事前学習その1

6月13日(土)の報告です。

この日は、午前中の4時間を使って1年サイエンス科が

海洋実習の事前学習を行いました!

その様子を数回に分けて報告します。

海洋実習の本番は、7月10日(金)です。

宮崎県立宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」と連携し

海洋観測や、プランクトンの採集、マイクロプラスチックの採集などの

海洋実習を通して、海洋研究の重要性を学びます。

実習船に乗せていただくので、しっかりとした事前研修が必要です。

実習のしおりをもとに、事前学習を進めていきます。

実はこのしおり、様々な課題が詰まっています。

まずは、マイクロプラスチックについて学びます。

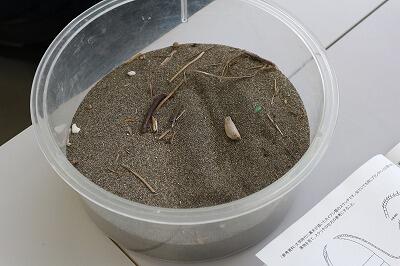

ここに、宮崎市のある海岸の砂が2リットルあります。

この砂を各班に配布します。

パッと見た感じ、どのくらいのプラスチックが入っていると思いますか?

5mm以上の大きさは?

3~5mmの大きさは?

「10個くらい?」「7個くらい?」いろいろな意見が出ます。

実際に、ふるいを使って調べてみましょう!

まずは5mmのふるいにかけてみましょう。

ザーッとふるいにかけてみると…

あれれ!?思った以上に大きなプラスチックが多いですね!!

流木や石などを取り除いても、結構な数のプラスチックが入っていました。

では、5mmのふるいにかけた砂を、3mmのふるいにかけてみましょう。

結構な量の小さなプラスチックが入っています!!

各班協力して、プラスチックの数を数えました…。

結果がこちら。

2リットルの砂に含まれるプラスチックは…

5mm以上が平均して28個!

3mm~5mmが平均32個!

思った以上に入っていました。

それより小さいプラスチックとなると…まだまだありそうです。

これらが海洋を漂っているのですね。

今回の海洋実習では、全長約3mのニューストンネットを用いて

海洋のマイクロプラスチックを採集する予定です。

大きなプラスチックでさえこの量です。

さらに小さなマイクロプラスチックは一体どれほど取れるのでしょう…。

プラスチックによる海洋汚染は深刻な状況です。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。