画面をドラッグすると360度見ることができます

カテゴリ:ACT-SI(サイエンス・イノベーション)

歯車を研究して・・・

今回は物理工学研究領域から、歯車の研究をしている班を紹介します。

この班は、最終的に「ある便利な道具」を作ろうとしています。

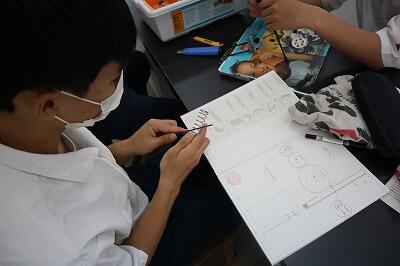

設計図を書き、必要な材料を購入しましたが、想定外の事態が続出?

購入した金属が、想定よりも大きかったのかな?

いきなり金属で加工をするのは難しいと判断したようです。

そこで彼らは、学校にあるレゴブロックに目をつけました!

なるほど!

金属の歯車で作る前に、より軽い材料で試行錯誤することにしたようです。

同時進行で必要な材料を整理しています。

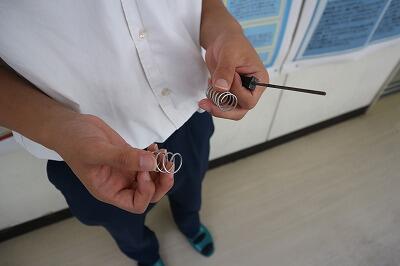

頑丈なバネ。ちょっと長かったようです。

切断するために、ヤスリでゴリゴリ・・・気が遠くなりそうです。

写真では普通のバネに見えますが、ものすごく堅くて丈夫なバネです。

頑張りました!なんとかヤスリで切断成功!

とにかく試行錯誤で一つずつ解決していく。

そんな姿を見せてくれました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

スライム研究

今回は物質機能研究領域からスライムの研究をしている班を紹介します。

彼らがスライムを何に使うのか・・・それはまだ内緒です。

現在はスライム作りをしています。

この班は薬品を使用するため、白衣・ゴーグル・手袋の着用が義務づけられています。

慣れない白衣はちょっと暑いかもしれませんが、これも事故を防ぐための決まりです。

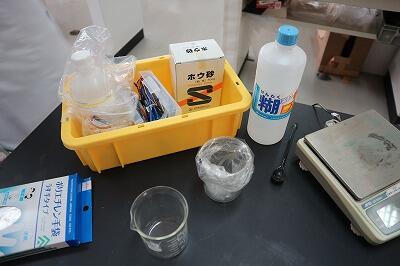

スライム作りの材料です。

ホウ砂は取り扱いに注意が必要です。

ソーシャルディスタンスを保って研究を行うのも大変なようです。

それにしても、白衣を着るとグッと研究者の卵に見えますね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

備品申請でアサリの飼育環境を整えよう!

以前、刺激応答研究領域からアサリ班の紹介をしました。

その彼らが、アサリがより快適に過ごせるように

水槽の改良を始めたようです!

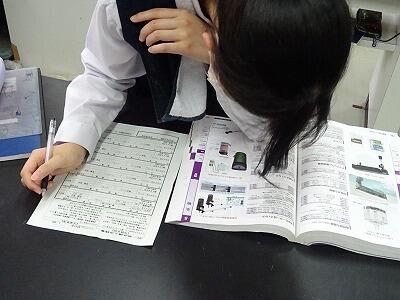

足りない装置があり、カタログを見ながら

残り予算も考えて購入申請書を記入しています。

きちんと購入理由が記載できないと、購入許可も下りません!

厳しいですが、研究者として必要な経験です。

購入申請から届くまでは約一ヶ月かかります。

研究計画をしっかり立てて、やりたい実験を考えておかないと

このタイムラグで時間を無駄にしてしまうことも・・・。

さらに、新たに大きな水槽を2つ借りることができたようです!

丁寧に洗って、引っ越しの準備をしています。

毎日のお世話も大変ですが、環境を整える作業も一苦労!

頑張ってくださいね(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

地学班の紹介

今回は物理工学領域から、星食観測班の紹介です。

彼らは、科学部地学班の2年生です。

「星食」と呼ばれる天文現象を扱っています。

昨年からコツコツと研究を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症予防のために

参加予定の学会や大会が軒並み中止となってしまいました・・・。

※3月に参加予定だった日本天文学会ジュニアセッションホームページにて、研究予稿集が公開されております。宮崎北高校は講演番号23T「月に隠れていたのはふたご?」です。

現在は、今後の大会に向けて観測データの解析を行っています。

もちろん望遠鏡も使いますが、梅雨時期の最近はパソコンを使うことが多いようです。

観測データの解析方法を議論しています。

なかなか計算が複雑なようです。

自分たちで議論をしながら研究を進めており、

臨時休業中にも、画像解析や観測機材の制作を行っていたようです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

クモの研究

今回は2年生の刺激応答研究領域からクモの研究班を紹介します。

彼らはクモの動きを制御したいようです。

いろいろと応用できそうですね。

捕まえてきたクモたち。

クモは動く餌しか食べないので、定期的に餌を捕まえて与えているようです。

このクモの名前はなんでしょうか?

自分たちで作った飼育ケースで飼っています。

どうやら、画像解析で研究を進めるようです。

カメラの準備が着々と。

なるほど!

水槽の中にクモを放って、その動きを観察するのですね。

・・・やってみたところ、まだまだ足りない装置や、必要な条件が見つかってきたようです。

どのように実験をしていくのか楽しみです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。