ブログ

学校の様子

こばやし駅伝競走大会

1月26日(日)は、毎年恒例のこばやし駅伝競走大会がありました。

24日(金)は給食感謝集会の後に、全校に選手5名の紹介をし、激励しました。

当日は、心配していた雨も午前中は降ることなく、大会が開催されました。

6年女子1名、男子2名が西小林代表として、1区、5区、そしてアンカーの14区を走りました。補欠選手として参加した5年生の2人も応援に力を入れ、今年も、西小林校区は2位というすばらしい成績でした。

【チームに弾みをつける1区女子】

【トップに躍り出た5区】

【ほぼ2位を確実にし余裕の走り14区】

にっこばまちづくり協議会のみなさんもチームスタッフや応援団として、選手を支え、地区が一体となって大会に臨みました。

「にっこば強い!」

こうした地域の温かい見守りの中で、子どもたちは育まれていくことを改めて感じた1日でした。

24日(金)は給食感謝集会の後に、全校に選手5名の紹介をし、激励しました。

当日は、心配していた雨も午前中は降ることなく、大会が開催されました。

6年女子1名、男子2名が西小林代表として、1区、5区、そしてアンカーの14区を走りました。補欠選手として参加した5年生の2人も応援に力を入れ、今年も、西小林校区は2位というすばらしい成績でした。

【チームに弾みをつける1区女子】

【トップに躍り出た5区】

【ほぼ2位を確実にし余裕の走り14区】

にっこばまちづくり協議会のみなさんもチームスタッフや応援団として、選手を支え、地区が一体となって大会に臨みました。

「にっこば強い!」

こうした地域の温かい見守りの中で、子どもたちは育まれていくことを改めて感じた1日でした。

1年生、給食当番始まる

今週から、1年生は給食当番を始めました。

給食当番開始に向けて、先週から、給食着の着替え、たたみ方、コンテナ室までの移動の仕方、運ぶものの確認など、練習を行ってきました。

そして、20日がいよいよ本番でした。

子どもたちを慌てさせないように、少しだけ早めに給食の準備に取りかかりました。

まだ、初日は、ご飯やおかずをつぐのは先生や6年生が行い、1年生は今のところ配膳だけでした。緊張しながらも丁寧に運び、主食、主菜、副菜の正しい位置に気を付けながら配膳していました。

当番が終わると、ていねいに給食着をたたんでいました。

学年当初からすると、ずいぶん成長して、自分たちでできることが増えたなあと感慨深く思えました。

配膳も慣れてくると、今度は自分たちでご飯やおかずをよそうようになります。少しずつ成長していきます。

給食当番開始に向けて、先週から、給食着の着替え、たたみ方、コンテナ室までの移動の仕方、運ぶものの確認など、練習を行ってきました。

そして、20日がいよいよ本番でした。

子どもたちを慌てさせないように、少しだけ早めに給食の準備に取りかかりました。

まだ、初日は、ご飯やおかずをつぐのは先生や6年生が行い、1年生は今のところ配膳だけでした。緊張しながらも丁寧に運び、主食、主菜、副菜の正しい位置に気を付けながら配膳していました。

当番が終わると、ていねいに給食着をたたんでいました。

学年当初からすると、ずいぶん成長して、自分たちでできることが増えたなあと感慨深く思えました。

配膳も慣れてくると、今度は自分たちでご飯やおかずをよそうようになります。少しずつ成長していきます。

2020スタート

新しい年を迎え、いよいよ1月6日、2学期後半が始まりました。

今年もよろしくお願いいたします。

全校朝会では、今月はなわとび月間なので、体育委員会の子達が長縄をじょうずに跳べるコツを披露しました。途中で引っかかることなくうまく跳ぶ様子は、みんなのよい手本になりましたよ。

新年早々にうれしいお知らせがありました。

えびのの住民の方から、学校連絡がありました。夕方、国道を東に向かって車で通っていたら、横断歩道を渡ろうとする2人の小学生を見かけたので、車を止めたところ、2人は渡った後にくるっと向きを変えて、大きな声で「ありがとうございました」とお礼を言ったそうです。そのことにとても元気をもらい、うれしかったというお電話でした。

子どもたちが、このように地域でもしっかりあいさつができたことをうれしく思います。また、このように子どもの姿を認めて下さる目があることも気持ちが温かくなります。

気持ちのよい2020のスタートです。

さて、13日(成人の日)は市町村対抗駅伝があり、本校6年男子2名が小林市代表となっています。

これまでの練習の成果を発揮して頑張ってくれることでしょう。

今年もよろしくお願いいたします。

全校朝会では、今月はなわとび月間なので、体育委員会の子達が長縄をじょうずに跳べるコツを披露しました。途中で引っかかることなくうまく跳ぶ様子は、みんなのよい手本になりましたよ。

新年早々にうれしいお知らせがありました。

えびのの住民の方から、学校連絡がありました。夕方、国道を東に向かって車で通っていたら、横断歩道を渡ろうとする2人の小学生を見かけたので、車を止めたところ、2人は渡った後にくるっと向きを変えて、大きな声で「ありがとうございました」とお礼を言ったそうです。そのことにとても元気をもらい、うれしかったというお電話でした。

子どもたちが、このように地域でもしっかりあいさつができたことをうれしく思います。また、このように子どもの姿を認めて下さる目があることも気持ちが温かくなります。

気持ちのよい2020のスタートです。

さて、13日(成人の日)は市町村対抗駅伝があり、本校6年男子2名が小林市代表となっています。

これまでの練習の成果を発揮して頑張ってくれることでしょう。

明日から冬休み

明日から子どもたちにとって楽しみが多い冬休みです。

24日は、冬休みに入る前に全校朝会を行いましたが、まずその前に、小林市のライオンズクラブによる清掃用具の贈呈式がありました。毎年、たくさんの清掃用具をいただいていますが、今年は竹ぼうき、てみ、剪定ばさみをいただきました。

朝のボランティア清掃活動をこの道具を使ってさらに頑張りたいと代表児童が意欲を新にしてあいさつをしました。

大切に使わせていただきます。ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

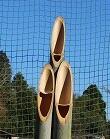

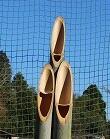

さて、全校朝会での校長の話。以前朝会で校長が「自然のうつりかわり、おもしろさ、美しさを発見していこう」という話をしたところ、先日、1年生が「校長先生、見て下さい。」と、木がネットを巻き込みながら枝を伸ばしている様子を発見し教えてくれたこと。また、登校途中の子どもたちが、正門の門松を見て「笑っているようだ。」と教えてくれたことに触れました。

このように、自分からまわりの変化にめざとく気付けることはすばらしいことだと話しました。

さらに、昨日、音楽クラブの子どもたちが昼休みに行ったクリスマスコンサートのように、自分たちで考えて取り組む活動も増えてきました。

自分たちで気付き、そして考え行動する、そんな姿が見られたことを大いに評価したいと話しました。

そういう点でも、西小林小の子どもたちは成長したと言えるでしょう。

また、明日から始まる冬休みの校長からの宿題として、「健康で元気に冬休みを過ごすこと」「おうちの人の手伝いをすること」を出すという話もしました。

実りの多かった2学期前半でしたが、それらを振り返り喜びつつ、新しい年を新しい気持ちで迎え、みんなで元気に2学期後半をスタートしましょう。

24日は、冬休みに入る前に全校朝会を行いましたが、まずその前に、小林市のライオンズクラブによる清掃用具の贈呈式がありました。毎年、たくさんの清掃用具をいただいていますが、今年は竹ぼうき、てみ、剪定ばさみをいただきました。

朝のボランティア清掃活動をこの道具を使ってさらに頑張りたいと代表児童が意欲を新にしてあいさつをしました。

大切に使わせていただきます。ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

さて、全校朝会での校長の話。以前朝会で校長が「自然のうつりかわり、おもしろさ、美しさを発見していこう」という話をしたところ、先日、1年生が「校長先生、見て下さい。」と、木がネットを巻き込みながら枝を伸ばしている様子を発見し教えてくれたこと。また、登校途中の子どもたちが、正門の門松を見て「笑っているようだ。」と教えてくれたことに触れました。

このように、自分からまわりの変化にめざとく気付けることはすばらしいことだと話しました。

さらに、昨日、音楽クラブの子どもたちが昼休みに行ったクリスマスコンサートのように、自分たちで考えて取り組む活動も増えてきました。

自分たちで気付き、そして考え行動する、そんな姿が見られたことを大いに評価したいと話しました。

そういう点でも、西小林小の子どもたちは成長したと言えるでしょう。

また、明日から始まる冬休みの校長からの宿題として、「健康で元気に冬休みを過ごすこと」「おうちの人の手伝いをすること」を出すという話もしました。

実りの多かった2学期前半でしたが、それらを振り返り喜びつつ、新しい年を新しい気持ちで迎え、みんなで元気に2学期後半をスタートしましょう。

門松づくり

今年も残すところ2週間足らずとなりました。

本校の年末の風物詩といえば、門松づくり。

14日(土)はPTA役員の皆さんによる門松づくりが行われました。

併せて子どもたちもミニ門松づくりに挑戦。20人近く集まりました。

門松の土台となる竹筒に、松、竹、梅、南天、ささを飾ります。子どもたちは、中心にそえる竹を斜めに切る作業に苦戦していましたが、自分なりに工夫して飾り付けて仕上がると達成感いっぱいの笑顔が見られました。

子どもたちが、ミニ門松づくりに集中し始めてから、学校の門松づくりにも取りかかりました。正門、西門、北門の3カ所に門松を飾ります。こちらは、昼過ぎに完成しました。

子どもたち用と3組の門松のための材料の仕込みに前日の竹切り作業からかかっていただいて、役員の皆さん本当におつかれさまでした。

皆さんの学校を思う気持ち、ありがたいことです。

おかげさまで、西小林小はいい年が迎えられます。

本校の年末の風物詩といえば、門松づくり。

14日(土)はPTA役員の皆さんによる門松づくりが行われました。

併せて子どもたちもミニ門松づくりに挑戦。20人近く集まりました。

門松の土台となる竹筒に、松、竹、梅、南天、ささを飾ります。子どもたちは、中心にそえる竹を斜めに切る作業に苦戦していましたが、自分なりに工夫して飾り付けて仕上がると達成感いっぱいの笑顔が見られました。

子どもたちが、ミニ門松づくりに集中し始めてから、学校の門松づくりにも取りかかりました。正門、西門、北門の3カ所に門松を飾ります。こちらは、昼過ぎに完成しました。

子どもたち用と3組の門松のための材料の仕込みに前日の竹切り作業からかかっていただいて、役員の皆さん本当におつかれさまでした。

皆さんの学校を思う気持ち、ありがたいことです。

おかげさまで、西小林小はいい年が迎えられます。

お知らせ

小林市立西小林小学校です

【今月の目標】

命を守る行動について考えよう

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

訪問者カウンタ

4

5

2

4

5

2

小林市立西小林小学校

宮崎県小林市南西方6068番地1

電話番号

0984-27-1512

FAX

0984-27-1840

本Webページの著作権は、西小林小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。