学校の様子

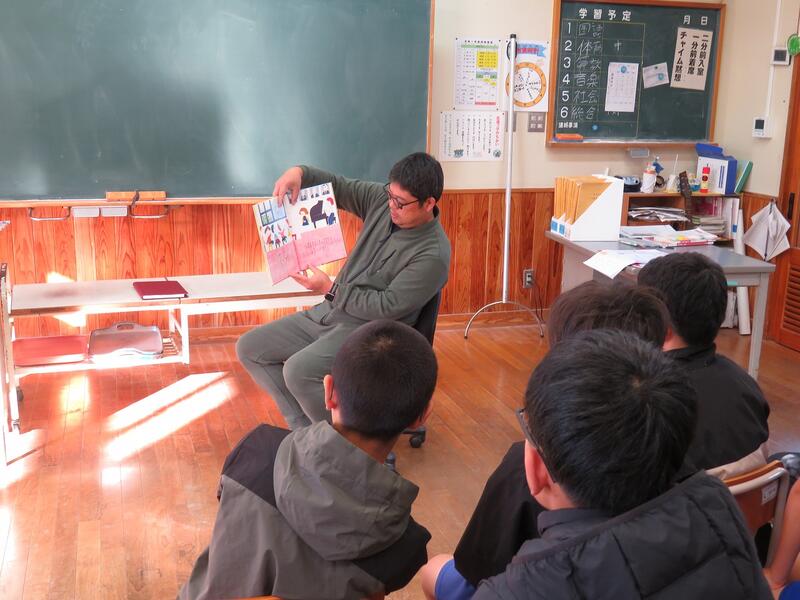

職員による読み聞かせ

今朝は6学年それぞれの教室に、11名の本校職員が入って、本の読み聞かせを行いました。

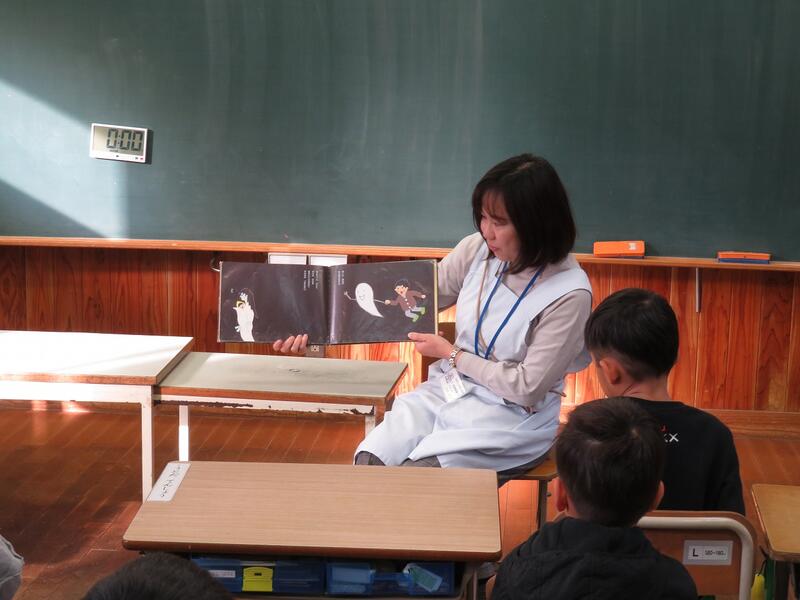

↑1年生教室です。保健室と事務室の職員です。

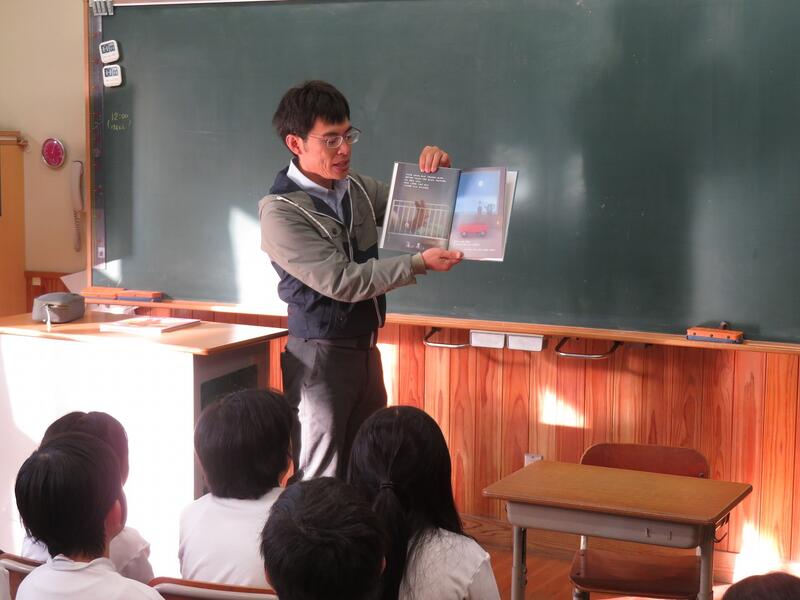

↑2年生教室です。栄養教諭と1年担任です。

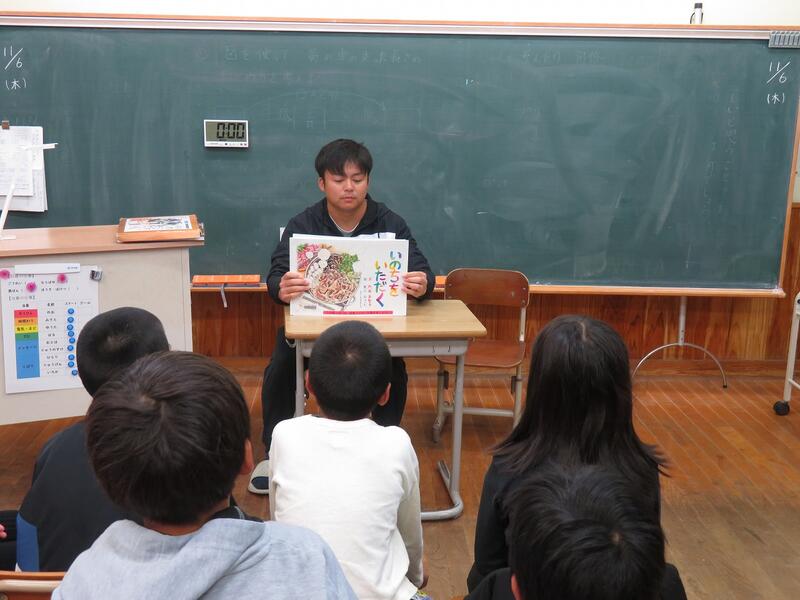

↑3年生教室です。6年担任と理科専科です。

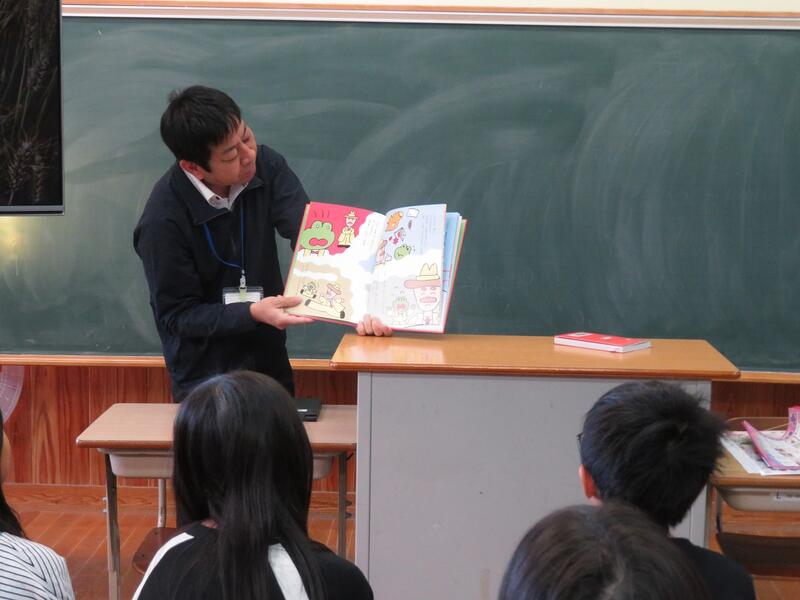

↑4年生教室です。教頭先生です。

↑5年生教室です。3年担任と支援学級担任です。

↑6年生学級です。4年担任と2年担任です。

どの学級も子ども達は楽しそうに話に聞き入っていました。担当した学年に合いそうな本を選んだ先生方も、楽しそうに読む表情が良かったです。

学校を支えてくださる職員

北浦小学校では、直接子ども達の学習等の指導には入らなくても、学校や子ども達を支えてくださる職員がいます。有り難い限りです。いつもありがとうございます。

↑スクールサポートスタッフの先生です。印刷や掲示、学習で使う教具の準備など、担任だけでなく職員みんなの手助けをしてくださいます。本当に助かっています。ありがとうございます。

↑学校技術員の先生です。今日は「キスミー」という花の種を一粒一粒丁寧に植えてくださってました。春にきれいに咲くお花のようです。ありがとうございます。

2時間目の算数(5・6年生)

今日の2時間目、5年生と6年生はそれぞれ算数でした。5年生は「単位量あたりの大きさ」6年生は「比例と反比例」と、どちらも難しい単元ですが、子ども達はしっかり考えながら学習していました。

↑6年生は担任の説明をしっかり聞きながら、問題を解く姿が見られました。

↑5年生もはげまし隊の方々にも教えてもらいながら、学習を進めていました。

学習の秋ですね。みんながんばっています。

3・4年生の外国語活動

今日はALT(Asistant language teacher)のロバート先生との学習の水曜日です。3年生はアルファベットを正しく読む・言う学習でした。4年生は時間を答える学習でした。両学年とも子ども達は楽しそうに学習していました。

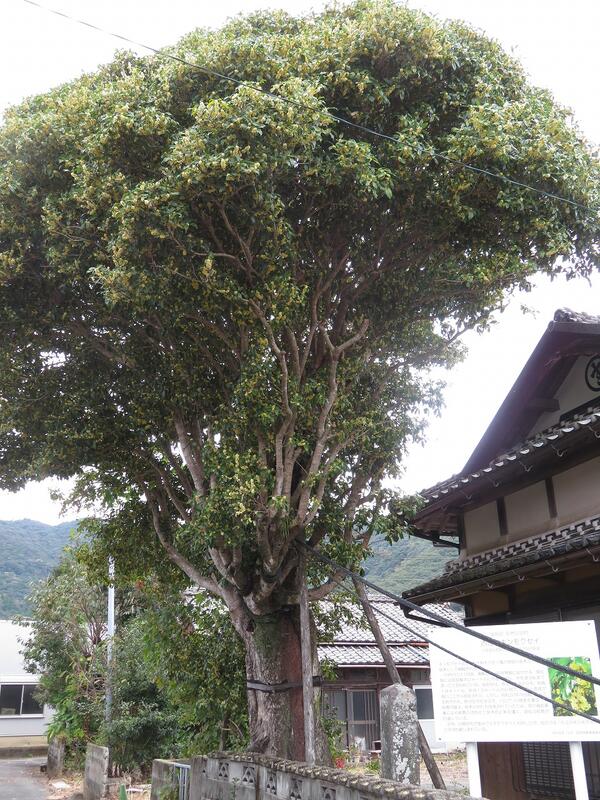

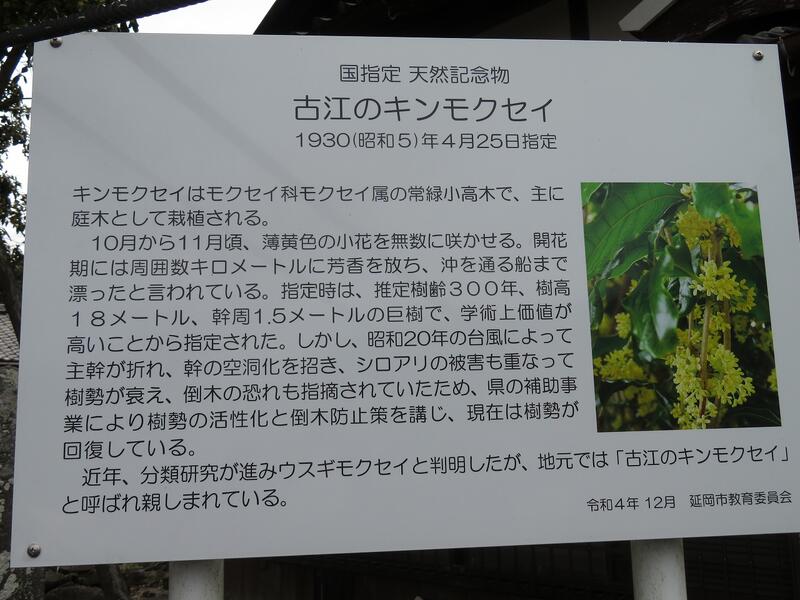

古江のキンモクセイ

↑午前中に地域に用事があったついでに、教頭先生と2人で古江の本村地区にある国指定天然記念樹の「古江のキンモクセイ」を見に行きました。

少し離れた位置からでも良い香りが漂っていました。きれいな花がたくさん咲いており、高さが8.5mもある見応えある樹木でした。

キンモクセイの香りはとてもいいですね。この木は北浦の財産ですね。よろしければ、ぜひ今の時期に見てくださいね。

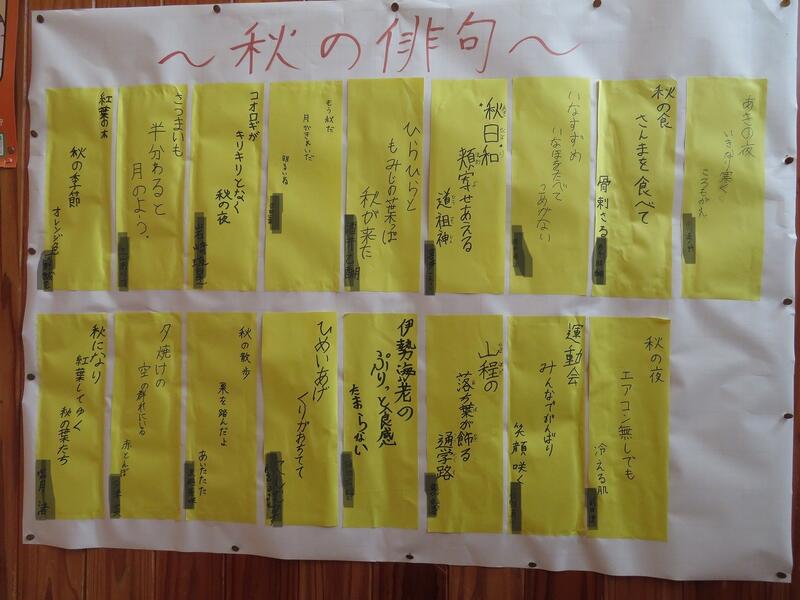

秋の俳句(5年)

階段掲示版に5年生の俳句が掲示されていました。なかなかいい俳句ばかりですね。

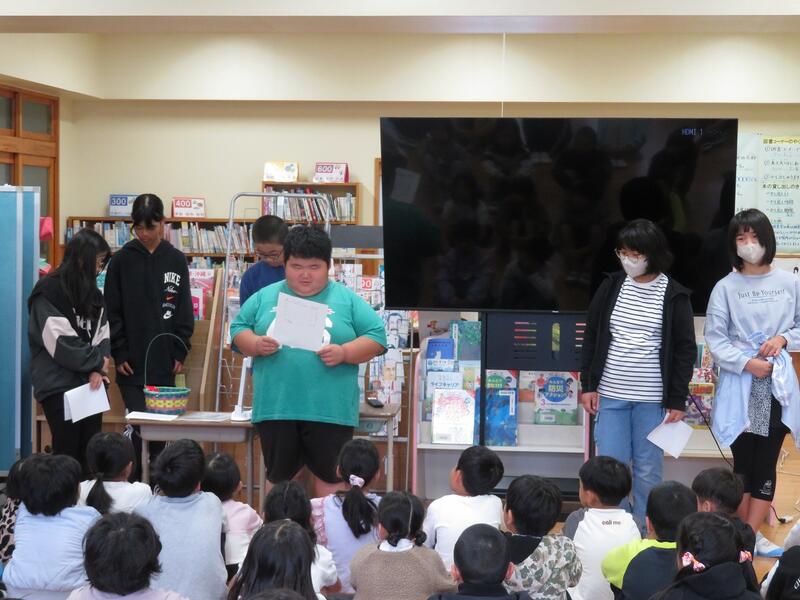

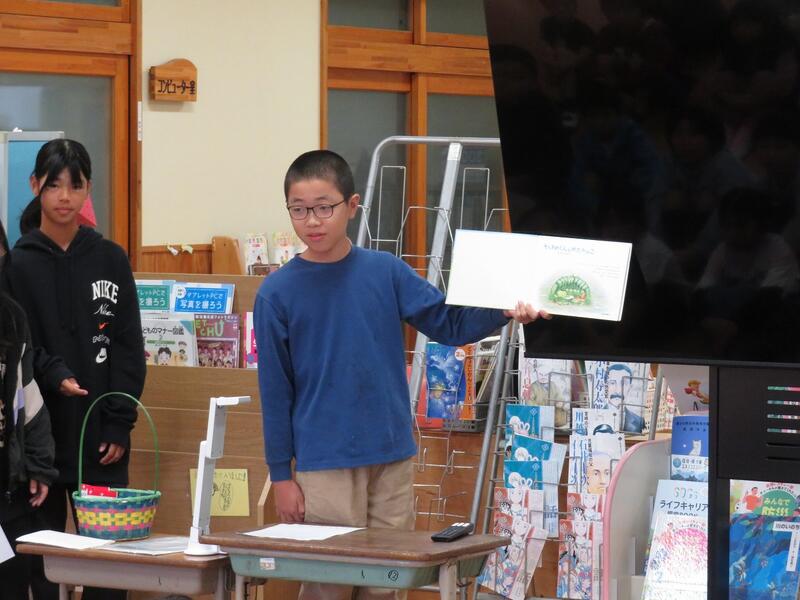

全校集会

今朝は全校集会でした。図書委員会児童より、「高学年児童が選んだ31冊の「おすすめの本」を読んでみてください」と、紹介がありました。

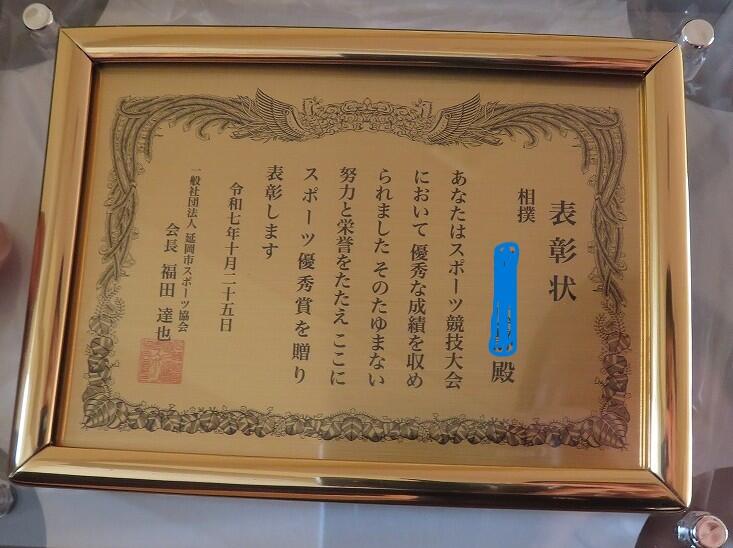

そのあとに表彰を行いました。相撲の大会で優勝・準優勝と活躍を続ける本校児童に、延岡市スポーツ協会から「スポーツ優秀賞」がいただけました。素晴らしいですね。↓

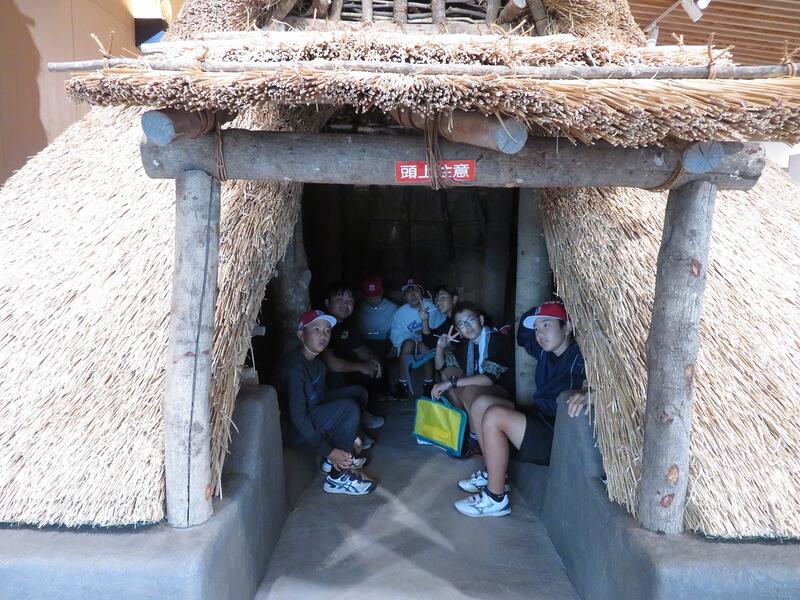

ふるさと学習(6年)

今日の午前中、6年生はスクールバスで延岡市内に移動して、野口遵記念館、城山公園、内藤記念館の見学を行いました。引率で一緒に行ってきました。

↑工都、延岡を創った旭化成の創設者「野口遵」さんです。

↑雨の中でしたが、子ども達は班ごとに城山公園内を歩いて見学しました。

↑「千人殺しの石垣」は間近で見ると迫力があります。

↑若山牧水の歌碑も見ることができました。

↑雨でしたが、鐘つき堂から見える延岡市内の風景はきれいでした。

10時ちょうどに鐘守さんが鐘を10回鳴らすのを、全員で見学させてもらいました。すごい迫力でした。

↑内藤記念館では、延岡市の歴史を学べました。

今日は延岡市のことをたくさん学べる良い機会でした。子ども達も楽しそうに見学していました。

5年生食育授業「食べて元気に」

5年生の家庭科の学習では、栄養教諭の先生が、3つの食品グループと三大栄養素の関係について考える食育の授業をしていました。

「頭のはたらきによい食べ物は?」「ほねを丈夫にするにはどの食べ物がよいかな?」など、栄養素が体にどんなはたらきをするのかを考えていました。

偏りのない、バランスの取れた食事をとることの大切さを学ぶことができました。しっかり食べて、病気に負けない元気な体をつくっていきたいですね!

「北浦町文化作品展示会」への出品

「文化の秋」ということで、北浦町文化作品展示会が、11月1日(土)から4日(火)まで、北浦体育館にて開催されます。北浦小の子どもたちの作品も展示されていますので、ぜひご覧ください。

町内の小中学生、地域の方の作品も展示されています。来週、子どもたちみんなで鑑賞をする予定です。