学校のようす

2月22日(木)の給食

減量菜めしごはん 牛乳 ジャージャー麺 れんこんサラダ

れんこんの穴はいくつあるでしょうか。品種や大きさによって異なりますが、真ん中に1個、周りに9個、合わせて10個あります。れんこんは、深い泥の中で育つので、空気を取り込むため、地上のくきや葉からとりこんだ空気がこの穴を通って地下のくきや根に運ばれます。穴があいていることから、れんこんは「先を見通す」ことができる縁起が良い食べ物として、お正月のおせち料理などに登場します。れんこんは冬が旬の野菜で、食物繊維やビタミンCなどが多く含まれています。たくさん食べて寒い冬を乗り切りましょう。

バースデー給食

2月生まれ児童2名と職員1名のお祝いを校長室で行いました。

2月21日(水)の給食

麦ごはん 牛乳 千切り大根のみそ汁 かぼちゃのそぼろ煮 一食納豆

宮崎県の特産品でもある千切り大根に関するクイズです。千切り大根は生の大根を千切りにし、寒い冬の天気の良い日に干して作ります。生の大根100gを干すと千切り大根約何グラムになるでしょう?

①約48グラム ②約18グラム ③約8グラム

正解は③約8グラムです。なくなった92グラムは水分なので、ほとんどが水分だということになります。干すことで甘みも増し、カルシウムや鉄分などの栄養成分も増えます。宮崎県でたくさん作られる千切り大根をすすんで食べましょう!

2月20日(火)の給食

チャーハン 牛乳 白菜と肉団子のスープ フルーツヨーグルト

チャーハンは炊いたごはんを様々な具と一緒に炒めた中華料理です。みなさんもよく知っている料理の一つです。焼き飯とも言われますね。また、世界では似ている料理に、東南アジア料理のナシゴレンやスペイン料理のパエリア、トルコ発祥のピラフなどがあります。似ていますが、パエリアやピラフは生の米を炒めてから煮たり炊いたりしている点ではチャーハンとは少し作り方が異なります。

元気に発表できました!

2月17日(土)鞍楽を会場にして学習発表会を行いました。

各学年でこれまでに学習したことや、合唱や鼓笛演奏などを元気に発表することができました。保護者の方々、地域の方々など、見に来てくださったたくさんの方に鞍岡小の元気のよさを伝えようと、みんな張り切っていました。少ない練習時間でとてもいい発表ができたのは、みんなで心を合わせて協力できたからですね。

2月16日(金)の給食

麦ごはん 牛乳 鹿肉の大和煮 梅肉和え

今日はひむか地産地消の日の給食でした。宮崎県産や五ヶ瀬町産の食材を積極的に使用した給食になっています。今日の大和煮に入っているお肉は、五ヶ瀬町から提供していただいた鹿肉でした。鹿や猪など狩猟で得た天然の野生鳥獣のお肉のことを意味する言葉をフランス語で「ジビエ」と言います。鹿肉は、高たんぱく質で鉄分やビタミンを多くふくむ、栄養価の高い肉です。

2月15日(木)の給食

麦ごはん けんちん汁 アジの甘酢あんがらめ

「せなかの青い魚は健康にいい」とよく聞きますが、このような魚を青魚といいます。青魚と呼ばれる魚には、あじ、さば、いわし等があります。青魚の脂には、血管についた悪い油を掃除し、血液をさらさらにしてくれる働きがあります。おいしく食べて健康になれるなんてとてもありがたいですね。

2月14日(水)の給食

ナン 根菜と豆のキーマカレー スパゲティサラダ

カレーが日本に登場したのは、明治時代の初めになります。日本のカレーがインドのカレーよりとろみが強くなっているのは、海軍カレーのメニューに採用されたとき、船の揺れに対応するためだったそうです。今日は、根菜と大豆の入ったキーマカレーです。キーマとは「きざむ」という意味です。肉もひき肉を使い、材料も小さくきざんでいます。大豆も入れると栄養満点、「朝大豆」で朝から食べたくなるカレーですね。

2月9日(金)の給食

麦ごはん 牛乳 肉じゃが きゅうりともやしのピリ辛和え

正しい箸の持ち方や使い方はできていますか?箸が上手に使えないと、ご飯粒がお茶碗に残ったり、おかずが上手につかめずにこぼしてしまったりします。そして、食べるのに時間がかかって遅くなってしまいます。正しい箸の持ち方を知り、コツをつかんで、根気強く練習をしてみてください。今のうちに正しい箸使いを身につけておけば一生の宝物になります。

2月8日(木)の給食

麦ごはん 牛乳 吉野汁 かつおカツ キャベツの塩もみ

かつおには、年に2回の旬があります。春のかつおは「初がつお」と呼ばれ、脂が少なくあっさりしています。いっぽう、秋のかつおは「戻りがつお」と呼ばれ、産卵のため脂がのっています。宮崎県日南市は「一本釣りかつお」の水揚げ日本一を誇ります。今日は、魚が苦手な人にも食べやすいようにパン粉を付けて油で揚げました。

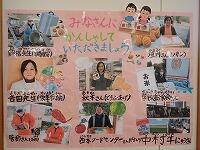

給食感謝集会

スペシャルゲストに、三ヶ所小学校から栄養教諭の吉田由起子先生と本校調理員の興梠裕樹先生にきていただき、特別活動室で給食感謝集会を行いました。保健給食委員会の児童が考えた給食に関するクイズや調理員の興梠裕樹先生へのインタビュー、栄養教諭の吉田由起子先生からは「よく噛んで食べることの大切さ」についてお話ししていただきました。

この給食感謝集会で、多くの人に支えられて、安心安全で栄養たっぷりのおいしい給食をいただくことができることに感謝する気持ちを大切にしてほしと思います。

2月保健掲示物

長期休み明け、さまざまな悩みや不安を抱えて登校してくる子どもたちもいます。相談する人がいない、相談する大切さを知らない、という子に向けて、家庭・学校内・外部機関を含めて具体的な相談先を紹介しています。子どもたちが自分にあった相談先を見つけ、すっきりとした気持ちで学校生活を送ることができるように、という願いを込めて作成しました。

2月7日(水)の給食

コーンバターライス 牛乳 クリームシチュー じゃこサラダ

今日のサラダには「ちりめん」が入っています。「ちりめん」とはいわしの赤ちゃんのことで、「ちりめんじゃこ」とか「しらす干し」とも言われます。一般的には生のしらすをゆでた物を「釜揚げしらす」それを干した物を「しらす干し」、さらに乾燥させた物を「ちりめん」と呼んでいます。給食ではいつも宮崎県産の物を使っています。カルシウムたっぷりのちりめんが入ったサラダでした。

お待ちしてまーす!

2月7日(水) 1年生、2年生、5年生、6年生が鞍楽を訪れ、地域の高齢者の方々に、鞍楽で行われる予定の学習発表会(2月17日)、お別れ遠足(3月1日)について、PRを行いました。高齢者の皆さんは子ども達から受け取った手作りのチラシを、嬉しそうに見てくださっていました。当日はたくさんの方々と交流するのを子ども達も楽しみにしています。

2月6日(火)の給食

麦ごはん 牛乳 中華丼の具 ポークシューマイ ゆで野菜

食事は、悪い姿勢で食べていると、健康にも影響がでます。背中を丸めたり、ひじをついて食べていると、胃が圧迫されて食べ物を小さくしたり、体に取り込む働きが悪くなります。よい姿勢で食べるためには、食器を持って食べると自然と姿勢は良くなってきます。上手な持ち方は、親指を食器のふちにかけ、残りの四本の指をそろえて食器のそこを持ちます。上からわしづかみにしたり、食器のそこだけを包み込むように持つと食べにくく落としやすくなります。食器を正しく持ってこぼさないように注意して食べましょう。

小学校ってどんなとこ?

2月6日(火) 新入学児童保護者説明会を行いました。来年度、鞍岡小学校に入学を予定している4名のお友達が、1年生の時計の授業を参観しました。「小学校って、どんなことをするんだろう?」と興味津々のまなざしで、先生や1年生の様子を見つめていました。

入学がとっても待ち遠しいですね。みんな待ってるよーっ!

2月5日(月)の給食

減量ゆかりごはん 牛乳 すき焼きうどん ごぼうサラダ

ごぼうを食べるのは日本人だけということを知っていますか?ごぼうには、腸を掃除し、ガンや生活習慣病を予防する食物繊維が多く含まれています。少し前までの日本の食生活は食物繊維の多い食品をたくさん食べていましたが、今はだんだん食べる量が少なくなってきました。体の健康のためには食物繊維がある野菜や豆を多く食べるといいですよ。

2月2日(金)の給食

すし飯 牛乳 ごぼう団子汁 手巻きの具 のり 福豆

明日、2月3日は節分です。節分といえば豆まきで「鬼は~外~!」と悪いものを家の外に追い払います。そして、年の数ほど豆を食べると、一年を健康に過ごせると言われています。また、節分には『恵方巻き』といって巻きずしを切らずに無言でかぶりついて食べる習慣も見られます。『恵方巻き』の恵方とは、その年の良い方角のことです。包丁で切らずに食べるのは、まわりの人との縁が切れないようにという願いが込められています。今日はセルフ手巻き寿司です。恵方巻きのようにかぶりついて食べましょう。今年の恵方は『東北東やや東』です。

2月1日(木)の給食

麦ごはん 牛乳 ひと口おでん ほうれん草のごま和え

こんにゃくは「こんにゃく芋」から作られています。こんにゃく芋はさといもの仲間で、収穫できる1キロくらいになるまで、3~4年かかります。また、食べるためにこんにゃく芋を育てているのは日本だけです。作り方は、まず、加熱したものをすりおろします。これに水が合わさるとのり状になるので、灰汁を加えて混ぜ、形を整えてゆでると完成です。こんにゃくはかみ応えがある食品です。

1月31日(水)の給食

米粉パン 牛乳 ふわふわスープ 大豆のチリコンカン

手には目に見えない細菌がたくさんいます。せっけんをよく泡立てて、手のひらや手の甲をしっかり洗います。忘れがちな指と指の間、つめ、手首、親指の付け根もよく洗って、水で洗い流します。寒い時季の手洗いは、簡単に済ませがちですので、洗い残しがないように注意しましょう。今日の大豆のチリコンカンには、鞍岡小学校で育てた大豆が使用してありました。粒が大きく、味も濃くおいしかったです。

1月30日(火)の給食

十二穀ごはん 牛乳 すまし汁 鶏肉のねぎソース和え ゆでもやし

手には目に見えない細菌がたくさんいます。せっけんをよく泡立てて、手のひらや手の甲をしっかり洗います。忘れがちな指と指の間、つめ、手首、親指の付け根もよく洗って、水で洗い流します。寒い時季の手洗いは、簡単に済ませがちですので、洗い残しがないように注意しましょう。今日のご飯は、ビタミン、ミネラル、食物繊維の豊富な雑穀を混ぜたご飯はんでした。

1月29日(月)の給食について

麦ごはん 牛乳 豚肉きのこ丼 まだか漬け

毎日寒い日が続いています。給食室でも水が冷たくなり、野菜を洗う手はとても冷たくなります。調理員の先生は、野菜についた汚れやばい菌をとるために、たっぷりの水が入った水そうで、水を流しながら、3回水を変えてよく洗います。なぜこんなに頑張れるのかわかりますか?それは、給食を楽しみにしてよろこんでくれる皆さんがいるからです。作った人にとって、空っぽになった食缶が返ってくると何よりうれしいものです。また、明日も頑張るぞと思います。「いただきます」や「ごちそうさま」のあいさつを忘れず、残さず食べて、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えてください。

わくわくランチについて

5・6年生のわくわくランチを行いました。お忙しい中、ありがとうございました。

1月26日(金)の給食

キムタクごはん 牛乳 わかめスープ チャプチェ デザート

今日はキムたくごはんでした。なぜ「キムたく」と言うのでしょう。それは「キムチ」と「たくあん」が入っているからです。このキムたくご飯は長野県塩尻市の学校給食で生まれた人気のメニューです。テレビでも紹介されて全国各地で食べられるようになりました。日本の伝統的な保存食の一つである漬けものを食べなくなった子どもたちに、漬けものを食べてもらいたいと思って考えられたメニューです。

バースデー給食

1月生まれ児童3名と職員1名のお祝いを校長室で行いました。

1月25日(木)の給食

麦ごはん 牛乳 しょうがみそおでん ごま和え

給食では、栄養のことだけでなく、県外の代表的な食や食文化についても学んでほしいと考えています。今日は、青森県のしょうがみそおでんを紹介します。戦後、青森市内の屋台で、冬の厳しい寒さの中、お客の体を少しでも温めようと、しょうがを加えたみそを、おでんにかけて出したのが始まりだそうです。青森では、おでんといえば、しょうがみそで食べることが多いそうです。

1月24日(水)の給食

麦ごはん 牛乳 すいとん汁 いわしの梅煮 即席漬け

私たちの食べている学校給食には、歴史があります。今から約130年前(明治22年)、山形県でお弁当を持って来られない児童のために学校給食は始まりました。しかし、戦争が始まり激しくなると給食は続けられなくなります。戦争が終わると、子ども達は、食べるものが手に入らず、お腹を空かせ病気で苦しんでいました。子ども達をなんとか救おうと、たくさんの人の応援と他の国の援助で、再び給食を始めることができました。待ちに待った給食用の食べ物の贈呈式が、昭和21年12月24日に行われました。しかし、今では12月24日は、学校が冬休みに入るところが多いため、1ヶ月後の1月24日から30日までの一週間を「全国学校給食週間」としています。たくさんの人の思いで再開した給食ですが、今の日本は食べ物があふれています。豊かになったことでかえって食べ物を粗末にしていることはないでしょうか。給食がたくさんの人に守られて続いてきたことや、当たり前に食べ物を食べられることに感謝し、あらためて食べることの大切さを考えてみましょう。

1月23日(火)の給食

麦ごはん 牛乳 マーボー豆腐 中華サラダ

マーボー豆腐や八宝菜など、中華料理はとろっとしたあんがからまっていることが多いですが、このとろみはどのようにつけているか知っていますか? じゃがいもからつくられた「でんぷん」、つまり片栗粉でとろみをつけています。寒い時期にとろみをつけると、料理が冷めにくくなるので、あたたかくおいしく食べられます。あたたかい物を食べて、体をあたためましょう。

寒い中でも元気いっぱい!

1月24日(水)昨日から降り始めた雪で、学校の周りは一面真っ白な光景が広がっていました。そんな寒い中でも、子ども達は元気いっぱいです。昼休みには、保護者の方が除雪して積み上げて下さった雪山を使って、かまくら遊びをしていました。みんなたくましいですね!

届きました!

1月23日(火) 大リーガー、大谷選手から届けられたグローブをみんなに紹介しました。箱から出てきた真新しいグローブを見て、みんなは「おぉ。」と声を上げていました。代表児童の3名がみんなの前でキャッチボールをしました。教室の中なので思いっきり投げることはできませんでしたが、グローブの感触はよく味わえたようです。体育の時間や休み時間、学級レクレーションなどで、大いに活用させていただきます。グローブをはめて元気に運動し、体を動かすことの楽しさや気持ちのよさをたくさん感じられるといいですね。

1月22日(月)の給食

麦ごはん 牛乳 冬野菜のカレー コールスローサラダ

食品ロスという言葉を知っていますか?食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことをいいます。日本では、年間約500万~800万トンの食品ロスがあると言われていて、世界の飢えで苦しんでいる人々への食料援助量よりも多いと言われています。食品ロスが発生する原因は様々です。家庭では、野菜の皮を厚くむいて、食べられるところまで捨てたり、賞味期限が過ぎたものを食べずに捨てたり、食べ残してしまったりすることも原因です。食品ロスを減らすために自分たちができることを考えてみましょう。

1月19日(金)の給食

麦ごはん 牛乳 鶏ごぼう汁 やまめの唐揚げ ゆで野菜

今日は五ヶ瀬産のやまめを使った唐揚げでした。やまめは渓流の女王とも呼ばれ、おいしい川魚の代表です。五ヶ瀬のように冷たくてきれいな川でしか生きられない貴重な魚です。今日のやまめは鞍岡の波帰川沿いの「やまめの里」の養魚場で育ったやまめです。塩焼きもとってもおいしいのですが、給食室では焼く機械がないため、唐揚げにしました。五ヶ瀬のやまめ、身がふわふわしていてとてもおいしかったです。

1月18日(木)の給食

減量わかめごはん 牛乳 コーンラーメン ひじきの洋風和え

ラーメンの麺も、うどんの麺も、小麦粉と水と塩で作ります。それなのに、どうして色も食感も違うのでしょうか? それは、ラーメンの麺に使われる水に秘密があります。ラーメンの麺に使う水は「かん水」という、特別な水なのです。かん水を小麦粉に加えることで、「こし」や「なめらかさ」の増したおいしい麺に仕上がります。

1月17日(水)の給食

米粉パン 牛乳 鶏肉と冬野菜のクリーム煮 ツナサラダ

今日は皆さんが大好きな米粉パンでした。一般的にパンは小麦粉で作られていますが、小麦粉の多くはアメリカやカナダから輸入されています。しかし、米は日本人の主食でもあり、国産のものがほとんどです。五ヶ瀬町の米粉パンは五ヶ瀬町内でとれたお米の粉を使って焼いていただいています。最近では若い人の米離れもあり、何とか多くの人に米を食べてもらおうとケーキやお菓子など米粉の製品化が進んでいます。米粉パンは小麦粉とは違って、モチモチとした食感と甘味がありとてもおいしいですね。五ヶ瀬町の米の味をよく噛んで味わって食べてみましょう。

1月16日(火)の給食

麦ごはん 牛乳 沢煮椀 豚肉のしょうが炒め

よくかんで食べると、だ液が出やすくなります。だ液には、食べ物の消化を助けるだけでなく、口の中の細菌が増えるのを防ぐ働きがあり、虫歯予防にも効果があります。最近では、あまり噛まなくても食べられるものが増えています。かみ応えのある食べ物が出たときは意識して噛んで食べるようにしましょう。また、同じ料理でも、具の大きさを大きめにするだけでも噛む回数を増やすことができますよ。

授業参観

1月15日(月)学校運営協議会を開き、委員の方々による授業参観を行いました。複式での指導など、子ども達が先生と熱心に学習している姿を見ていただきました。

学校運営協議会委員の方々、お忙しい中、来校いただきありがとうございました。

1月保健掲示物

風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など、さまざまな感染症が流行する季節です。予防に目を向けてもらうため、「手洗い」「換気」「マスク」の3つの具体的な方法を紹介しています。

1月15日(月)の給食

麦ごはん 牛乳 割干し大根のうま煮 小松菜の和え物 みかん

私たちの体は、昼間活動し、夜暗くなると眠るという体内時計を持っています。この体内時計は、夜更かしなどによりくるってしまいます。すると、朝起きられない、食欲がわかない、夜寝つけないなど体の調子が悪くなってきます。みなさんはどうですか?リズムの良い体内時計を作るためには、まず朝日をしっかりと浴びましょう。そうすると体内時計が作られやすくなります。そして、次に大事なことは、朝ご飯をしっかり食べる事です。朝ごはんは、一日の初めに食べる食事なので、ただ単にお腹を満たすだけでなく、体を目覚めさせる大切な働きがあります。体も心も気持ちよく一日を過ごすために、規則正しい体内時計を作りましょう。

みんなパプリカ博士です!

1月12日(金)「食と農」壁新聞コンクールの表彰式を校長室で行いました。3年生がパプリカについて学んだことをまとめた新聞が、五ヶ瀬町長賞に見事に輝きました。

3年生のみんなは、パプリカを育てている渡邊孝さんの所へ行って話を聞いたり、学校のビニールハウスで実際にパプリカを育てたりして、パプリカについてたくさんの事を知りました。体験を通じて一人一人が立派なパプリカ博士になりました。4年生になったら、3年生のみんなにきっとたくさん教えてくれることでしょう。

一人一人に賞状をいただいて、みんなにっこりでした。

渡邊孝様、学習にたくさん御協力いただき、ありがとうございました。

1月12日(金)の給食

麦ごはん 牛乳 カツ丼 白菜のおかか和え

受験生のみなさんは入試を控え、毎日一生懸命勉強に励んでいます。今まさに受験シーズンです。今日の献立は受験の応援献立です。「試験に勝つ・自分に勝つ」と言う意味を込めた「かつ丼」です。ごはんにとんかつをのせて、カツ丼の具をかけていただきました。

そおっと静かに

1月11日(木)不審者対応避難訓練を行いました。

子ども達は先生の指示に従って、静かに素早く不審者から離れた場所に避難することができました。不審者に出会った時は、「いかのおすし」を守って行動することや、普段から、お家でも鍵をしっかり掛けることの大切さを警察の方に教えていただきました。

1月11日(水)の給食

麦ごはん 牛乳 ワンタンスープ チンジャオロースー

給食では毎日牛乳がつきますね。みなさんも知っているとは思いますが、牛乳にはカルシウムが豊富にふくまれています。でも実はカルシウムだけではありません。たんぱく質、脂質、ビタミンも豊富です。カルシウムは小魚などにも多くふくまれますが、牛乳や乳製品ほど手軽にカルシウムがとれる食品は他にないと言っても過言ではないでしょう。牛乳をしっかり飲んで、丈夫な体を作ってください。

1月10日(水)の給食

七草ごはん 牛乳 具雑煮 紅白なます

今日から三学期がスタートしました。冬休みは、規則正しい生活を送って過ごせたでしょうか。寒い日が続きますので、体調を整えて過ごしましょう。さて、みなさんは、お正月に何を食べましたか?日本では、年の初めに食べる料理には、今年一年健康でよい年になるように願いを込めて、縁起のよいものを入れた、おせち料理を食べる風習があります。今日の給食も正月料理を取り入れました。

3学期 始業式

1月10日(水) いよいよ3学期のスタートです。朝の時間に音楽室で始業式を行いました。

式に先立ち、能登半島の地震や羽田空港の事故で亡くなった方々に黙祷を捧げました。

式では、5年生の代表児童が作文発表をしました。あいさつや思いやりの心をもつことなど、3学期にがんばりたいことをしっかりと発表できました。最高学年に向けてのがんばりがとても楽しみです。

今年は辰年です。空に舞い上がる龍のように、鞍小のみんなも元気に力強く、勉強や学校行事に一生懸命がんばります!

バイキング給食

今日は、みんなが楽しみにしていたバイキング給食でした。裕樹先生ありがとうございました。

2学期終業式

12月20日(水)は2学期の終業式でした。

3年生の代表児童が、2学期に頑張ったことについて発表しました。漢字の練習に家でも取り組んだり、コンパスの使い方が上達したりしたことを、落ち着いて発表する姿がとても素晴らしかったです。

終業式の後には、善行児童の6年生が表彰されました。いつも、下級生をやさしくリードしてくれる頼もしい上級生の二人です。

終業式後はみんなが待ちに待ってたバイキング給食でした。ずらっと並んだごちそうに、みんなの笑顔がはじけました。元気におかわりして、見事に完食しました。

朝早くから準備して下さった給食調理の先生、ありがとうございました。

12月19日(火)の給食

麦ごはん 牛乳 かきたま汁 豚丼

日本には、ご飯の上におかずをのせたり、かけたりして食べる『どんぶりもの』といわれる料理がたくさんあります。カツ丼、天丼、牛丼、親子丼など、このようにご飯の上に具をのせて食べるものを『飾り飯』といい、これは室町時代に考えだされました。この飾り飯はお客様や、遠い旅から帰ってきた人を国境で迎える時のおもてなしの食事としてよくだされたそうです。

12月18日(月)の給食

エビピラフ 冬野菜スープ クリスマスチキン ブロッコリー クリスマスデザート

12月25日はクリスマスの日です。日本では、ツリーを飾ったりプレゼントを待ち望んだり、1年をしめくくる楽しみな行事として定着していますが、ヨーロッパやアメリカでは、イエス・キリストが誕生した日として、大切な行事とされています。そして、この日は教会のミサに行ったり、ローストターキーなどのお祝い料理を食べたりして過ごします。少し早いですが、今日は給食でもクリスマス行事食を計画しました。チキンやデザートでクリスマス気分を味わいながら楽しくいただきました。

12月15日(金)の給食

麦ごはん 牛乳 鶏肉と椎茸の南蛮

今日はひむか地産地消の日の献立でした。五ヶ瀬町産の食材と、去年、各学校で育てた大豆からできた手作りみそを使った給食になっています。五ヶ瀬町の恵みに感謝しながら味わっていただきました。

冬野菜の代表、大根のお話です。今ではお店に行けば大根は一年中ありますが、冬の大根はほかの季節より水分が多く甘みもあっておいしくなります。大根には長い形のものと丸い形のものがあり、根の部分が育ってできた野菜です。長い形の代表「守口大根」は1メートルをこえるものもあるそうです。丸い形の大根の代表は鹿児島県の特産、「桜島大根」です。重さが10キログラムを超えるものもあり、世界一重い大根です。今日は大根と大根葉を両方いれた大根まるごとみそ汁でした。

12月14日(木)の給食

中華おこわ 牛乳 タイピーエン 華風和え

おこわと炊き込みご飯の違いを知っていますか?確かにおこわも炊き込みご飯も同じように具が入って味がついていますが、大きな違いはお米です。炊き込みご飯はふだん私たちが食べている「うるち米」を使うのに対しておこわは「もち米」を使います。もちもちとした食感が特徴です。今日はチャーシューやごま油などを入れた中華味のおこわでした。