学校の様子・お知らせ

組体操~仲間とつくる未来~②(6年生)

一人技から始まり2人、3人・・・と人数を増やしながら、技を組み上げる6年生。上に立つ人がいれば、それを土台となって支える人もいる。互いの信頼や絆なしには成し得ないものです。これは決して組体操だけのことではないはずです。これからも、その仲間との絆を大切に、輝かしい未来をつくってくれるはず 終了後の6年生の清々しい表情と、6年担任や保護者の皆さんの涙が忘れられません

組体操~仲間とつくる未来~①(6年生)

6年生の表現は、本校の伝統「組体操」です。テーマは『仲間とつくる未来』、組体操の技はもちろん、これまでも様々な困難を、力を合わせて乗り越えてきた6年生。仲間との絆を表現してくれることでしょう。(②へつづく)

ソーラン節~大漁まつり~(5年生)

5年生は東小でも定番となりつつある「ソーラン節」を披露しました。太鼓に合わせた演舞の力強さには目を見張りました。さらに、その後のソーラン節の迫力にも圧倒されるばかり。会場にはためく大漁旗が、彩りを添えてくれました。大漁旗を貸していただいた染田さん、本当にありがとうございました

ダイナミック琉球(4年生)

4年生の表現はエイサー「ダイナミック琉球」です。甲子園の応援歌として全国的に有名になった曲です。雄大な沖縄の自然を表した歌詞と鳴り響くテーグ(太鼓)の音が、心を打ちました。4年生の凜々しい表情、よかったですね

赤・白・青 三太郎(1年生)

1年生の団技は、運動会定番の玉入れです。玉入れだけでもかわいらしいのですが、途中で流れる音楽に合わせて踊る姿は、さらに倍のかわいらしさ 会場が微笑ましい空気に包まれました。退場まで目が離せませんでしたね。

巻き起こせ!台風114号!!(6年生)

今年は、6年生の団技も復活しました。運動会の定番競技ですが、高学年になると力強さも加わりますね。どの団もチームワークよく、かなりの接戦となりました。

新ばんば踊り(全校)

5年ぶりに復活した「新ばんば踊り」。以前は、お昼前の定番でしたが、今年度は午前中の真ん中あたりに位置付けました。一緒に参加していただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。卒業生の中学生も多数参加してくれて、盛り上がりました。

大玉ころころ(2年生)

2年生は団技と表現を一緒に行う「大玉ころころ」でした。某北海道の球団の応援で話題となった「きつねダンス」は、とても愛らしかったですね。その後の玉転がしでは、大玉が風で流されるハプニングもありましたが、力を合わせてがんばる姿が見られました。

わんぱく海賊団 ~sea treasure 笑顔と元気~(3年生)

運動会では、徒走やリレーのそう競技も見どころですが、各学年の表現を中心に振り返っていきます。3年生の表現は、「わんぱく海賊団 ~sea treasure 笑顔と元気~」です。海中を様子を表現した青いビニールをまとい、笑顔を振りまく3年生。腰をふりふりする姿がかわいらしかったですね。

第86回運動会(エール交換)

開会式後には、各団のエール交換が行われました。お互いにエールを送り、健闘を祈りました。団長・副団長、リーダーの皆さんの気合いの入ったエールは迫力がありました。

第86回運動会(開会式)

10月14日(土)からの順延で、10月15日(日)に第86回運動会を実施しました。当日は、爽やかな秋晴れで、心地よい風(時折強い風も・・・)もあり、絶好の運動会日和りでした。開会式では、優勝旗と団結賞トロフィーが返還され、各団の志気も盛り上がりました。

明日天気になあれ

10月13日(金)、1校時から各学年に時間が割り振られ、運動会に向けての最後の練習が行われました。午後は6年生と職員で運動会の前日準備を行い、あとは本番を迎えるばかりです。しかし、天気予報ではの予報も出ています。(数日前までは曇りだったのに

・・・)気持ちの盛り上がったまま、当日を迎えたいですね。明日天気になあれ

写真は少しさかのぼって、表現の衣装(小道具)を作る3年生と衣装をつけてエイサーを舞う4年生です。

運動会直前の昼休み

10月12日(木)、運動会前の昼休みの様子です。団技で勝てるように練習する6年生、応援練習に余念のないリーダー、学年リレーの練習をする子どもたち、ばんば太鼓の指導をしてくだっている「日向乃國 延岡雲海太鼓」の平野さんなどの姿が見られました。(平野さん、ありがとうざいます。)運動会まで「あと2日」、気持ちの盛り上がりは最高潮のようです。どうか、雨が降りませんように

ばんば太鼓

10月11日(水)、運動会前の最後の全校体育が行われました。予行でうまく流れなかった学年リレー、ばんば踊り、閉会式から解団式への流れを中心に確認しました。

今年度は、久しぶりのばんば踊りの復活ですが、加えてばんば太鼓も取り入れます。太鼓は「日向乃國 雲海太鼓」様よりお借りすることができました。本番では保護者の皆さんも、心地よく響き渡る太鼓の音にあわせ、お子さんと一緒に踊ってください。(横に付いて、お子さんの真似をするだけでも)

6年理科授業「月と太陽」

6年生の理科は「月と太陽」の学習に入っています。月の満ち欠けと太陽の位置関係を調べるために、バスケットボールとライトをそれぞれ月と太陽に見立て、一人一人観察を行いました。同時にタブレットでも動画を撮影していたので、後で見返すこともでき、子どもたちは、光の当たり方によって照らされている部分の見え方が違うことに気付いていました。今月は15日が新月、29日が満月です。29日の早朝には部分月食も見られるようです。今回はモデルを使って実験をしましたが、学んだことを実際の夜空で確認できるといいですね。

余談ですが、ライトが点灯すると歓声をあげる6年生の姿が印象的でした。楽しみながら実験や観察をする姿に、こちらも嬉しくなります。

予行練習④

予行練習では、赤団が優勝しました。団結賞は、採点を行わずに授与のみ練習しました。(予行時の様子も本番での採点に加えられます。)予行では、3年生以上の徒競走の点数が加味されていませんので、本番はどの団に深紅の優勝旗が渡るのでしょうか?

予行練習③

低学年の団技は表現を含みます。予行練習では、本番同様に通しました。そして、今年は6年生の団技が復活します。6年生の団技は、団技の定番の「台風の目」です。予行ではありますが、とても楽しそうに競技する6年生の姿が印象的でした。

予行練習②

予行練習では、低学年の競技は本番と同様に実施しましたが、中学年以上の競技は一部省略して進めました。徒競走では、役員の練習のため3組程度が走り、その後の組は一斉に駆け足でゴールに向かいました。

団の装飾看板

現在、 運動会の団の装飾看板を6年生が作成しています。当日の競技や運営以外にも、このような形で運動会を支え盛り上げてくれる縁の下の力持ちがいます。これもスローガンにある「一人一人の良さ」を表現する一つの機会だと思います。今回は看板の一部分を紹介しています。全体像は、完成してからのお楽しみに

予行練習①

10月5日(木)、運動会の予行練習を行いました。現在、予行練習を実施しない学校も増えていますが、東小では本番で「子どもたちが主体的に動き、一人一人の力を十分に発揮できる」ことを目指して、予行練習を実施しています。本日の予行練習でも、高学年児童が積極的に声を出し、下級生をリードする姿が数多く見られました。

ソーラン節(5年生)

今年も5年生は「ソーラン節」を披露します。10月4日(水)、5年生は衣装を身に付けての練習を行っていました。衣装をまとうだけで、こんなにも雰囲気が変わるんですね。練習では、団旗を代用していますが、本番では・・・ 当日をお楽しみに

隊形移動(3年生)

10月3日(火)、3年生が運動場で表現の練習をしていました。本日は、隊形移動の練習が中心だったようです。スキップしたり、手拍子したりしながら、笑顔で動いている姿が印象的でした。各学年、運動会まで残り実質1週間。各種目の練習に、追い込みがかかるはずです。

玉入れの練習(1年生)

10月に入り、朝夕は少し肌寒さも感じるほどになりました。早いもので、運動会まで2週間を切りました。10月2日(月)、1年生が団技玉入れの練習を行っていました。低学年は、団技と表現を組み合わせて実施します。1年生は、玉入れの途中にダンスが入るようです。とってもかわいい1年生、ダンスにも注目です。(いやダンスがメインかも)

大玉転がしの練習(2年生)

9月29日(金)、2年生が大玉転がしの練習を行っていました。ペアの友だちと呼吸を合わせ、大玉をコントロールできるかがポイントです。あっち行きこっち行き四苦八苦する様子も、見ている側からすると、とてもかわいらしく微笑ましいものです

組体操の練習(6年生)

今年度の運動会でも、6年生は組体操を披露してくれます。9月28日(木)、体育館にて3人技を中心に練習をしていました。これまで「1・2・3・4…」と拍子に合わせての練習でしたが、音楽に合わせて組んでいく練習に入ったようです。音楽が合わさると、見え方も変わってきますね

調理実習:ご飯とみそ汁(5年生)

9月26日(月)と28日(木)に、5年生が調理実習を行いました。今回、挑戦したのは「ご飯とみそ汁」です。日常食である米飯とみそ汁の作り方を身に付けることは、今後の自立に向けても大切なことです。実習では、上手に役割分担をし、手際よく片付けも並行して行う姿が見られました。自分たちで作ったご飯とみそ汁は、格別の味だったことでしょう

通知表の配付

9月が終わろうとしています。前期の終了に伴い、本日9月29日(金)に通知表を配付しました。通知表を渡している教室からは、大きな拍手が聞こえていました。

ご家庭においても、前期のお子さんのがんばりを認めていただくとともに、今後の課題について話していただけると、後期に向けたよい機会となると思います。

初期研修研究授業(3の2)

9月27日(水)、3年2組担任の村山教諭が、国語「ちいちゃんのかげおくり」で、2回目の初期研修研究授業を行いました。本授業では、語句に着目しながら、登場人物の気持ちを捉えることが目標でした。子どもたちは、写真資料等も読み取りの参考としながら、ちいちゃんの気持ちを考えました。

全校体育②

9月27日(水)、2回目の全校体育を実施しました。今回の内容は「開会式からの退場・着団」「エール交換」「役員集合」「ばんば踊り」「対団リレー」でした。全校での練習は、はじめてのものが多くありましたが、団長やリーダーを中心にまとまる姿が見られました。大きな輪となり踊る「新ばんば踊り」は、見ているだけで楽しくなってきます。

新ばんば踊り(全校)

9月26日(火)、朝の時間は放送で全校一斉に、「新ばんば踊り」の練習を行いました。コロナ禍で、ここ数年途絶えていた「新ばんば踊り」が、今年度の運動会で復活します! 写真は1・2年生の様子ですが、とても上手に踊ることができていました。運動会では、保護者の皆さんも、ぜひ子どもたちと一緒に踊ってください

空気でっぽうを使って(4年生)

9月25日(月)、4年教室前を通ると「ポンッ、ポンッ」といい音が聞こえてきます。覗いてみると、空気でっぽうを飛ばしている姿がありました。理科の学習で、閉じ込められた空気の性質を調べている実験でした。遠くに玉を飛ばす活動を通して、閉じ込めた空気の性質が分かったかな?

田んぼの見学(5年生)

9月22日(金)5年生が、1学期に田植えをした田んぼの見学に行きました。稲はぐんぐんと生長しており、稲穂がついていました。これも、水の管理や草取りなどを行っていただいている濱田さんのおかげです。ありがとうございます。

もっと行きたいな町たんけん①(2年生)

2年生は生活科の学習で、9月26日(火)に町たんけんに行く計画です。今回は、1学期に行った町たんけんをもとに、町で生活したり働いたりしている人々との関わりを深めます。

9月22日(金)には、1学期に作成した地図でコースを確認したり、お店の方へのインタビューのリハーサルをしたりしていました。どんな学びや交流があるか、楽しみですね。

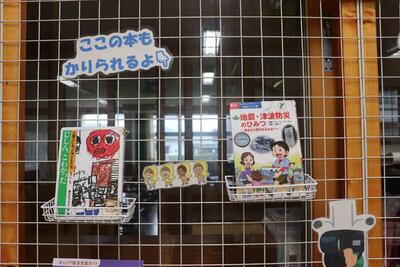

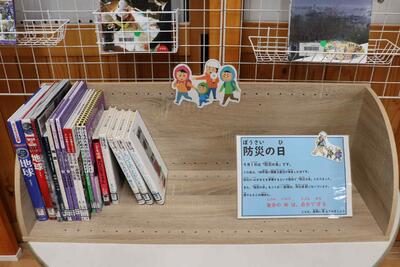

図書室のリニューアル(その3)

図書室のリニューアルのお知らせ、第3弾です。廊下側の壁面に、季節ごとのお薦めコーナーを設置しました。メッシュパネルにフックを掛け、自由なレイアウトができるようにしています。展示する本は、図書委員会の皆さんが選書しています。9月のテーマは、9月1日の「防災の日」にちなみ『防災』です。

写真は設置直後の写真ですが、9月21日にパネルを見ると、展示された本の半数が貸し出されていました。見える設営、展示の仕方って大事なんですね。

初期研修研究授業(4の2)

9月21日(木)、4年2組担任の村田教諭が、2回目の初期研修研究授業を行いました。今回は、国語「ごんぎつね」での授業でした。みなさん、ご存じのとおり悲しい結末を迎える物語ですが、『その結末を「ごん」と「兵十」は納得することができたか?』を考えました。子どもたちは、作者が文章表現に込めた思いを考えながら、問いに真剣に向き合いました。

全校体育①

9月20日(水)、運動会に向けて初めての全校体育でした。主に、開会式や閉会式の並びの確認や会の流れを確認しました。初回だったので整列等に少し時間を要しましたが、練習が進むにつれ、団長などの声かけでスムーズな動きが見られるようになりました。次回は、エール交換やばんば踊りを中心に練習する予定です。

リーダーを中心に

現在、運動会の団長・副団長・リーダーの皆さんは、昼休み時間も練習に時間を割いています。9月15日(金)は、体育館で各団の応援を見せ合ったり、自分たちの応援を撮影した動画で確認したりしながら応援練習に取り組みました。9月19日(火)は、翌日に控えた全体練習に備え、動きの確認を行いました。団全体の結束のためには、それを牽引するリーダーの皆さんの動きが不可欠です。責任は重大ですがリーダーの皆さん、よろしくお願いします。

協調学習の研修(その2)

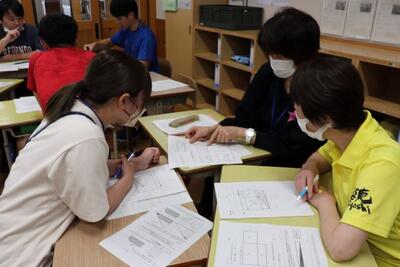

(前回からの続き)職員も実際に、図形の問題で知識構成型ジグソー法を体験しました。まず、同じ解法で問題に向かうグループで話し合い、理解を深めます。〈エキスパート活動〉 次に各グループで活動してきた者が集まり、それぞれが持ち寄った知識等を組み合わせ、答えを導き出します。〈ジグソー活動〉 答えが出たら全体で、根拠を示しながら発表します。〈クロストーク〉

既に一部の学年では、知識構成型ジグソー法による学習に取り組んでいます。このような手法も参考にしながら、子どもたちの主体的・対話的で深い学びの実現を目指していきます。

対団・学年リレー選手決め(3年生)

9月15日(金)、3年生が朝の1時間目から運動場で体育をしました。とても蒸し暑く感じる朝で「今日は暑くなりそうだな。」と思うほどでした。そんな中ではありましたが、3年生は運動会の対団・学年リレー選手決めを行いました。3年生は、2日間に分けて対団・リレー選手決めを行い、今回は2日目。子どもたちは、「選手になりたい!」という熱い気持ちで元気よく一生懸命に頑張っていました。走り終わると、テントの影で水分補給をしていましたが、いつの間にか友だちを応援している様子が見られ、見ていてもとても気持ちがよかったです。選手となった子たちが、学年の代表として立派な走りを見せてくれることでしょう!

参観日(3・4年生)

9月15日(金)は、3・4年生の参観日でした。3年生は道徳「黄金の魚」を学習し、度を超さず節度ある行動について考えました。4年生は社会「自然災害からくらしを守る」の学習でした。大変蒸し暑い中での参観授業でしたが、子どもたちもがんばりました。保護者の皆さんも、多数ご参観いただきありがとうございました。

参観日(2・5年生)

9月14日(木)は、2・5年生の参観日でした。2年生は、国語「なかまになることばとかん字」で、一人一台端末を使って活動しました。保護者のみなさんも一緒に取り組んでいただく学級もありました。

5年生は、延岡警察署少年係の方を講師に迎え、学活「インターネット教室」を実施し、SNSなどによるネットトラブルについて学習しました。本日も、あいにくのグランドコンディションのため、運動場の駐車場開放を行いませんでしたが、たくさん参観いただきありがとうございました。

応援練習

9月13日(水)、朝の時間に運動会の応援練習を行いました。団長やリーダーが2~3名に分かれ、各学級に出向き応援の振りやかけ声を練習しました。各団とも、応援でも士気を高める姿が見られました。昼休みにも応援練習や準備に時間を割いているリーダーのみなさん、この調子で盛り上げてくださいね。

1・6年生の参観日でした。

今日(13日)は、1・6年生の参観日でした。教室を見て回ると、たくさんの保護者の方々が、子どもたちの学習の様子を参観しに来てくださっていました。

1年生は、算数で「とけいのよみかた」についての学習を行っていました。一人一人算数セットの時計を操作し、時刻のよみ方を学んでいました。日常生活に直接生かせる学習内容です。また、2年生でも時刻と時間に関する単元があります。授業中だけでなく、生活の中でも時計を意識し、時刻のよみ方に慣れていくとよいですね。

6年生は延岡警察署の方々を講師として招き、「非行防止教室」を実施しました。延岡市において万引き等の犯罪が増加傾向にあるという話を聞き、驚きの声があがっていました。誘惑に負けそうになるとき、どんなことを考え、どんな行動をとればよいのでしょうか。子どもたちが活発に意見を交換する姿が印象的でした。

午後は雨が降りませんでしたが、運動会練習に伴うグラウンドコンディションの関係で、保護者の皆様には自家用車での来校を控えていただきました。それにも関わらず、たくさんの方に参観していただき、嬉しく思います。本校の教育活動へのご理解とご協力、ありがとうございました。

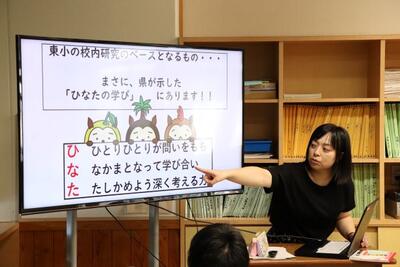

協調学習の研修(その1)

9月6日(水)、職員研修(主題研究)として協調学習の一つである「知識構成型ジグソー法」について学びました。延岡市学校教育宇研修所では常任研究員のみなさんが、令和3年から「知識構成型ジグソー法」の研究をしており、そこに東坂指導教諭と宮田教諭が携わっています。この日は、この二人に話をしてもらいました。

その後、実際に算数の問題で、体験してみました。子どもの気持ちになり学びを体験することで、その意義について知ることができました。(続く)

知識構成型ジグソー法について知りたい方は。こちらのリンクからどうぞ https://ni-coref.or.jp/archives/5515

屋外練習開始!

9月11日(月)、いよいよ運動会に向けての屋外練習が始まりました。しかし、日中はまだまだ暑く、熱中症も心配な状況です。準備運動は体育館で行ってから屋外に出たり、走り終わった子どもから教室に戻ったりするなどの配慮をしています。(また、表現の練習を体育館で行っている学年も多いようです)

後半の写真はグラウンド整備の写真です。この日を迎えるために、夏休み終盤にトラック面まて伸びた芝の除去を職員で行いました。手作業だけでは思うように進まず、途中からパワーショベルを導入し、コース整地や真砂土運搬を行いました。(炎天下、倒れそうになりながらの作業が、あっという間に進む重機の力はすごい)9月8日(金)には業者による転圧作業でローラー車も入りました。これからは、子どもたちが自分たちの力を最大限に発揮できるように練習に励んでいく番です。

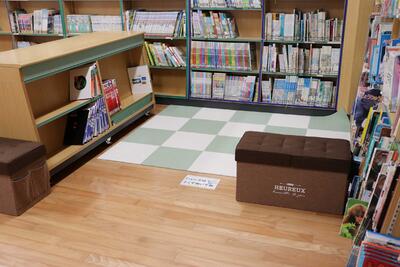

図書室のリニューアル(その2)

図書室の一角に、カーペットタイルを敷き詰め、試験的にキッズコーナーを設置しました。事前の告知もしていませんでしたが、昼休み時間に図書室を覗いてみると… 子どもたちが数人、本を読んでいました。試験設置なので、少し狭いのですが、子どもたちの様子を見ながらスペースを広げたり、レイアウトを変えたりしていく予定です。

算数~道のりはどれくらい?~(3年生)

9月6日(水)、7日(木)、3年生が算数の時間に、100mを歩くのにかかった時間を計り、その時間をもとに、運動場の道のりを予想して、道のりの量感をつかむ学習をしました。今回の学習では、測定機器を正しく使う練習も兼ねていたため、グループで交代しながら、ストップウォッチを使って時間を計ったり、巻き尺を使って道のりを計ったりする活動を2日間にわたり行いました。子ども達は、グループで知恵を出し合いながら、何mかを予想していましたが、多くのグループが時間と道のりが比例関係にあることに気付くことができました。

授業が終わると、「先生、今日の算数楽しかった!」「また、こういうのがしたい!」と、子ども達が口々に感想を話してくれました。たまには教室から飛び出して、学習したことを生かす場の必要性をつくづく感じた二日間でした。

結団式 ~団の色決定!~

9月8日(金)、運動会の結団式が、運営委員会の進行で行われました。A・B・C各団の団長、副団長が決意表明を行った後、団長がジャンケンで水の入ったペットボトルを選びました。そのペットボトルを振ると・・・ 透明だった水が、赤・白・青の液体に変化しました。オンラインで中継されていた教室からは、歓声が起こりました。団色の決定後に、改めて団長、副団長から挨拶がありました。

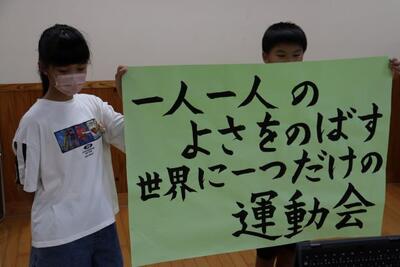

最後に運営委員会から、昨日決定したばかりのスローガンが発表されました。今年度の運動会のスローガンは、「一人一人のよさをのばす 世界に一つだけの運動会」です。運動会を通じて、各自が個性を伸ばす運動会になるようサポートしていきます。来週から、屋外での練習も始まります

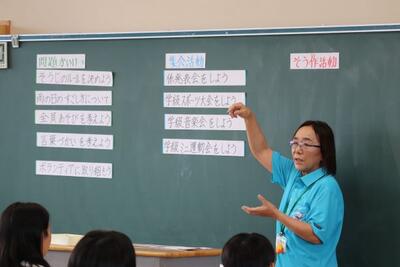

代表委員会

9月6日(水)、5・6年生の各学級の代表と各委員会の委員長が集まり、代表委員会が行われました。今回の議題は、「運動会のスローガンを決めよう」でした。各学級から提案されたスローガン案をもとに、活発な話合いが進みました。

夏季休業中の職員研修にて、学校教育目標「自分の考えを、自分なりの表現方法で伝え合い、納得解を生み出す子どもの育成」の具現化を目指し、2学期から学級活動での話合い活動(学級会)を充実させていこうと共通理解しました。今回の代表委員会において、その一端が見られました。決まったスローガンは、9月8日(金)の結団式にて、発表されます。

2学期最初の昼休み

9月6日(水)、2学期最初の昼休み時間がありました。日中は、まだまだ残暑厳しい中ですが、運動場で元気いっぱいに遊ぶ子どもたち(職員も)の姿が見られました。木陰をうまく使って遊ぶ子たちもいました。水分を補給するなどし、熱中症には十分気を付けてほしいものです。中には、運動会に向けて草抜きを行うボランティア精神に溢れる子どももいるようです。本当にありがとうございます。

組体操、練習始まる(6年生)

9月6日(水)、6年生が運動会で披露する組体操の練習を本格的に始めました。暑さを考慮し、今週はどの学年も体育館での練習です。1学期から少しずつ一人技に取り組んでいたため、完成度は高めに感じました。今後、技の難度も上がってくると思いますが、きっと感動をもららす演技を披露してくれると思います。

火災避難訓練の実施

9月6日(水)、避難訓練を実施しました。今回は、地震発生後(津波の恐れなし)、給食室から火災が発生した想定で、運動場へ避難しました。避難指示の放送から、避難が完了するまでにかかった時間は3分34秒でした。500名以上の避難行動としては、短い時間で動くことができたと思います。

しかし、災害はいつ何時やってくるか分かりません。ひょっとしたら、登校中や昼休み時間に起こることも考えられます。日頃からの備えはもちろん、各自の適切な判断で、命を守る行動をとることが重要です。ご家庭でも、災害時の家族の動きについて、話し合ってみてください。

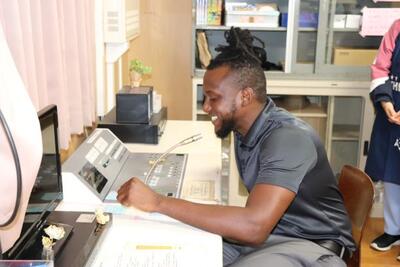

ようこそ!ジャウェイン先生

9月5日(火)、新たなALT(外国語指導助手)であるジャウェイン先生が、初めて来校しました。ジャウェイン先生は、3・4年生の外国語活動、5・6年生の外国語の授業に入ります。今後、低学年の授業や行事等にも関わっていただけるようです。以下、ジャウェイン先生からの挨拶です。

Hello my name is Jawayne Jarrett. I am from Jamaica and I am an ALT. I really enjoy teaching English in Japan and look forward to a great time in this city. To my wonderful students, please feel free to talk to me in English anytime! I am very excited to learn about your culture and I will share my culture with you as well. Thank you for being kind to me.

〔日本訳訳〕こんにちは。ジャウェイン・ジャレットです。ジャマイカ出身です。延岡で英語を教えることを楽しみにしていました。いつでも楽しく話しましょう。日本の文化を知ったり、ジャマイカの文化も伝えたりできるのでワクワクしています。子どもたちが親切にしてくれてうれしいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。

ジュニアエコノミーカレッジinのべおか

9月3日(日)、中小企業センターにて「ジュニアエコノミーカレッジinのべおか」の第2回目が開催されました。これは、小学生に会社経営や販売の体験を通して、働くことの喜びや起業の精神を養うことを目的とし、延岡商工会議所青年部が主催するものです。東小からも、6年生の有志4名がエントリーしています。

この日は、株式会社等について学んだ第1回目の説明会に続き、設立した会社で開発・販売する商品などのプランを説明し、出資を募る内容でした。4名が設立した株式会社イースターズでは、お花中心の雑貨や飲み物を販売する予定だそうです。10月29日(日)に延岡駅前で販売実践会が行われるそうです。都合がつく方は、ぜひ足をお運びください。

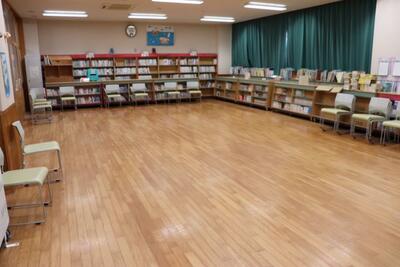

図書室のリニューアル(その1)

9月4日(月)から、図書の貸出が始まりました。1年生が夏休みに借りていた本を返却し、新しい本を借りていました。夏休み中に、本の配列を変えたり、除籍を行ったりしながら、図書室を整理しました。実は今年度、市教委が公募している「学校のドリームプランサポート事業」に応募して、本校のプランが見事採用されました。配当された予算を活用して、図書室の環境を整備している最中です。(本プランについては、進捗を順次お知らせしていく予定です。)今後、子どもたちがより読書に親しみをもつことができるように環境を整備していきたいと思います。

ケーブルメディアワイワイの取材

9月1日(金)の始業式に、ケーブルメディアワイワイの取材が入りました。式の後には、1年生と6年生の代表児童がインタビューを受けていました。放映日は、学校メールでお知らせしたとおりです。視聴可能な場合は、東っ子の元気な始業の様子をぜひご覧ください。

2学期の始業

9月1日(金)は、2学期の始業日でした。始業式では校長先生より、9月の詩「白い建物」になぞらえ、2学期の目標として各自の白い建物を建てることを目指そうと、激励の言葉がありました。それとリンクするかのように、2・4・6年生の代表児童の作文発表では、これまでの自分を振り返るとともに、2学期の目標が具体的に発表されました。最後はピアノ伴奏にあわせ、元気な校歌の歌声が響きました。

夏休み残り1週間(登校日)

8月25日(金)は登校日でした。久しぶりに子どもたちの姿が学校に戻ってきました。全校朝会では、校長先生から「夏休みも残り1週間、少しずつ2学期の始業に向けて、体調等を整えていきましょう。」と話がありました。その後は、各学級で夏休みの課題を提出したり、図書室で新たに本を借りたりする姿が見られました。あと1週間、夏休みにやり残したことがないようにしてくださいね。

椎葉村図書館の視察

8月23日(水)、学校図書館のリニューアルの参考にと、天神原教諭と山中教諭が椎葉村立図書館「ぶん文Bun」に視察に行きました。本図書館は、椎葉村交流拠点施設「Katerie ~かてりえ~」の2階にあり、秘境の図書館として現在注目されています。当日も、県内外から複数の視察者が訪れている状況でした。 https://katerie.jp/library/

立ち上げ当初から関わっている、クリエイティブ司書の小宮山さんから選書やレイアウトに関するお話を聞いたり、学校図書館リニューアルに向けた助言などをいただきました。お忙しい中、ご対応いただきました小宮山さん、ありがとうございました。

宮崎県教育振興基本計画(令和5年策定)について

このたび宮崎県では、国の第4期教育振興基本計画及び新たな県総合計画の策定、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、新たに宮崎県教育振興基本計画を策定しています。

本計画では、宮崎県教育基本方針の理念の具現化に向けて、「未来を切り拓く心豊かでたくましい宮崎の人づくり」をスローガンに7つの基本目標を掲げ、19の施策を示しています。PDFを添付していますので、ご一読ください。(子供向けのデータもあります。)

こどもフリーマーケット(出北こども会)

8月20日(日)、延岡市子ども会育成連絡協議会主催の「こどもフリーマーケット」が市民体育館にて開催されました。東小学校区からは、出北こども会のみなさんが、インリーダー生の協力を得て出店していました。午前中は運営もお客さんも子どもだけ、午後からは大人も携わる流れです。品物の準備や値付け、レイアウトやお金の受け渡しなど、キャリア教育としても、大変意義のある催しだと思います。なお、現在の市民体育館での催し物はこれが最後となり、今後は取り壊しの後、県体育館のメインアリーナの建設が始まるようです。

中庭をきれいに

8月18日(金)、早朝から警報級の大雨となりましたが、午後からは雨もやみました。今がチャンスとばかりに、中庭のタイル敷部分の汚れを高圧洗浄機できれいにしました。

昨年度、渡り廊下を挟み東側をきれいにしましたが、今年度は西側にチャレンジです。2学期の始業日には、きれいなタイル敷で子どもたちを迎えられることを目指してがんばります。

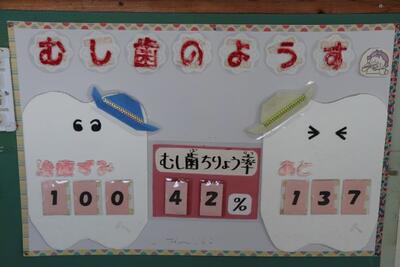

夏休みに歯の治療を!

保健室前に掲示している歯の治療率です。1学期末時点で100名が治療を終え、42%となっています。夏休み残り2週間、まだ治療してない場合は、治療を済ませて2学期を迎えられるといいですね。治療済みの場合は、2学期に担任を通じてお知らせください。

避難所開設

8月8日(火)15時から、図書室が延岡市の避難所として開放されることとなりました。14時過ぎから市の担当職員の方が、開設準備に来られました。午前中は晴れ間も見られましたが、少しずつ風が強まってきています。かなり強い雨が想定されているようです。どうか大きな被害が出ませんように。

台風6号接近中

夏休みに入り、1週間が過ぎました。有意義な夏休みを過ごしていますか? 8月に入り沖縄地方で停滞していた台風6号が接近中で、9日午前中に最接近の予報が出ています。当初の予報より西側を通過するため強い風雨による被害が心配されるところです。学校でも植木鉢等を校舎内に入れ、台風対策を行いました。

小学校体育地区別講習会

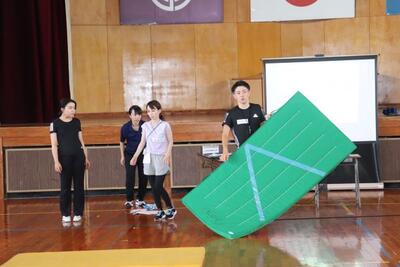

8月4日(金)、本校を会場に「小学校体育地区別講習会」が実施されました。北部教育事務所管内の小学校から約20名の受講者が集まり、本校の鈴木純哉教諭が講師を務めました。受講者は、器械運動系のマット運動や鉄棒運動についての指導法を学びました。鈴木先生、大役お疲れ様でした。

第38回わんぱく相撲全国大会出場

7月30日に東京都の両国国技館において、第38回わんぱく相撲全国大会が開催されました。宮崎県からは、延岡地区大会を制した本校6年生、花畑晴太くんが代表として出場しました。おめでとうございます!大会では、惜しくも負けてしまいましたが、大変貴重な経験になりましたね。

外国語研修会

8月2日(水)、外国語科のスーパーティーチャーとして活躍されている旭小学校の長谷寛子指導教諭を講師としてお迎えし、外国語研修会を行いました。長谷先生から、現行の学習指導要領のポイントや、指導で大切にされていることなどを教えていただきました。

本校では、3年生以上の外国語活動及び外国語科は、専科教員の甲斐教諭が担当していますが、全職員で学ぶ機会を設け、実りある研修となりました。お忙しい中、ご対応いただいた長谷先生、本当にありがとうございました。

1学期終業式

今日は1学期の終業式でした。感染症対策として、オンラインでの実施となりましたが、代表児童の3名が、1学期のふり返りを堂々と作文発表してくれました。1学期間、様々な成長を見せてくれた東っ子たちです。明日から長い夏休みが始まります。まずは自分の命を大切に、学校では経験できない思い出(学び)をたくさん作ってくださいね。さらに成長したみなさんに会えることを先生たちは楽しみにしています。

着衣泳がありました。

今日はプール納会でした。最後の水泳学習を終えた後、5年生が着衣泳を体験しました。始めに、今季水泳学習の指導に来てくださっている年永教諭(宮崎東小 体育振興指導教員)から、離岸流の仕組みや溺れた際の対応についての話がありました。そして、実際に背浮きやペットボトルを使った浮き方の練習を行いました。普段の水着と違い、体育着を着ているため、泳ぎにくさや浮きにくさを感じたようです。もし、服を着ているときに水の中に落ちてしまったら・・・。夏季休業が目前です。子どもたちだけで川や海に遊びに行かないなどのきまりを守り、安全を第一にして水辺での遊びは楽しみましょう。

色水あそび(1年生)

7月27日(木)、1年生が生活科で色水あそびをしていました。この色水は、一人一鉢で育てたアサガオの花を冷凍保存しておき、その色素でつくったものです。まずは、次回うちわを作るために、半紙を染めました。にじんだ模様がいい感じになり、仕上がりが楽しみです。その後は、余った色水で絵を描いたり、色水をまいたりして遊びました。

宮崎県学童軟式野球大会、優勝(東ファイターズ)

6月24日(土)、25日(日)に行われた「第54回宮崎県学童軟式野球大会」にて、東ファイターズスポーツ少年団が、優勝したとの報告がありました。準決勝では、6年生の髙見投手が完全試合を達成するなどの活躍もありました。東ファイターズの皆さん、おめでとうございます。

8月5日(土)、6日(日)には、熊本県で開催される「第36回九州学童野球大会」に出場するそうです。こちらの大会での活躍も期待しています。

耒住先生を迎えて(5年生)

7月25日(火)、宮崎市立宮崎小学校の耒住祐子先生をお迎えし、5年1組で学活と国語の授業を行っていただきました。耒住先生は、元スーパーティーチャー(今も現役バリバリですが・・・)で、本県が誇るレジェンド教師のお一人です

飛び込みで授業をするというのは、かなり至難の業だと思いますが、子どもたちをおおらかに包み込む授業は、本校職員も大変勉強になりました。午後からは、職員向けの研修も実施していただきました。研修会場に掲示しきれないほどの資料を持参していただいたことにも感動です 耒住先生、本当にありがとうございました。

樹木の撤去

先日、運動場東側フェンス沿いの樹木が3本、立ち枯れていることが分かりました。倒木の危険も考慮し、市教育委員会へ連絡し、撤去することで確認が取れています。ただし、撤去の期日が決まっていないため、現在はロープで仕切り、立入禁止の表示を行っています。子どもたちにも、近くで遊ばないように指導しています。

延岡のよさを見つけよう(3年生)

7月21日(金)、3年生が「総合的な学習の時間」にタブレットを使って調べ学習をしていました。3年生が現在取り組んでいるテーマは「延岡のよさを見つけよう」です。インターネット上にある、延岡ならではの情報を見つけ、ワークシートに書き出していました。愛宕山、チキン南蛮、後藤勇吉・・・etc 延岡の有名な人物や食べ物などが、数多く見られました。

お楽しみ会の計画(6年生)

7月21日(金)、6年1組が学活でお楽しみ会の計画を話し合っていました。さすがは6年生、理由をつけながら賛成・反対意見を述べていました。1学期終業式に、いい思い出ができるといいですね

稲の観察(5年生)

7月20日(木)5年生が、濱田さんからお借りしている田んぼに、5月に植えた稲の観察に行きました。稲は、日頃から濱田さんが管理してくださっているため、元気に育っていました。稲は分げつが進み、茎が増えていました。このまま順調に生長してくれれば、10月には稲刈りの予定です。今後の生長が楽しみです。

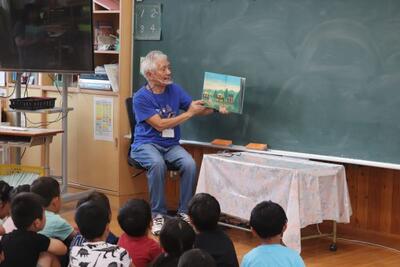

朝の読み聞かせ

今週、朝の時間に読み聞かせボランティア「母笑夢」の皆さんが、学級ごとに読み聞かせを行っています。7月19日(水)は、1・2年生での読み聞かせでした。本の世界にぐっと引き込まれる子どもの姿が印象的です。どんな本だったか、ご家庭でも話題にしてみてください。

夏野菜、実っています

7月18日(火)、以前2年生が生活科で苗を植えた夏野菜が、たわわに実っていました。ナス、枝豆、ピーマンともにおいしそうに色づいています。そろそろ収穫の時期でしょうか?正門付近のミニひまわりもきれいに花を咲かせ、夏真を感じさせてくれます。

相互参観授業、続々と・・・

主題研究の一環で取り組んでいる、職員間の相互参観授業が続々と公開されています。7月10日(月)からの週も多くの学級で授業が公開されました。参観した職員からのアドバイスをもとに、授業力をさらに向上させるとともに、全体でもその成果や課題を共有していきたいと思います。

ふき上がる風にのせて(3年生)

7月7日(金)、3年生が図工「ふき上がる風にのせて」で作った作品で遊んでいました。本単元では、ポリ袋などで作った作品を、うちわや送風機で起こした上向きの風で浮き上がらせて、楽しい動きを表すことを目標としています。作った作品で遊んでいる表情は、とても楽し気でした。

楽しい水遊び(2年生)

7月13日(木)、大変暑い1日でした。2年生は気持ちよさそうにプールで学習をしていました。低学年では、水に慣れることが一番です。フラフープをくぐったり、水中のボールを拾ったりする活動をとおして、水に顔をつける、水中に潜る必然性を設定し、水への抵抗を少なくしていきます。灼熱のプールサイドから楽しそうな様子を見ていると、一緒に水に入りたくなってしまいました。

参観日(4・5年生)

7月14日(金)、4・5年生の参観日でした。(4の2については急な予定変更で申し訳ございませんでした)保護者の皆さまが見てくれると、子どもたちの気合いの入り方も違うようです。夏休みまで約2週間となります。体調管理に気を付けながら、1学期を終えられるようにしていきます。

参観日(3・6年生)

7月13日(木)、3・6年生の参観日でした。昨日に引き続き、大変暑い中でしたが、たくさんの保護者の皆さまに来校いただきました。1学期最後の参観日とあって、子どもたちも暑さと戦いながらがんばっていました。

メディア参観日(1・2年生)

7月12日(水)は、1・2年生の参観日でした。講師としてメディアインストラクターの今村光代先生をお迎えし、「できることを増やすためにできること」について、ご講話いただきました。講話の内容をもとに、ご家庭でのメディアに関するルールづくり、外遊びや脳を使う活動などについてお話してみてください。大変暑い中、たくさんの保護者の皆さまにお集まりいただき、ありがとうございました。

アサガオ咲いた!(1年生)

現在、1年生が一人一鉢で植えたアサガオの花がきれいに咲いています。登校後、きれいな花をつけた鉢に水やりをしている姿を見かけます。(写真は7月6日のものなので、今週はこれよりも多くの花が咲いています)

咲いた花は摘んで、冷凍庫で保管しています。来週は、保管していた花で色水をつくり、うちわに模様を描く予定だそうです。どんな作品ができるか楽しみですね

相互参観授業(3の3)

7月10日(月)、主題研究の一環として実施している相互参観授業が3年3組で公開されました。算数「表とグラフ」の学習で、工夫された2つの棒グラフのよさを読み取る内容でした。分かっていることを積極的に発表したり、それぞれの意見を伝え合ったりする姿がたくさん見られました。

1学期中に全ての学級で、相互参観のための授業が公開される予定ですが、全てを紹介することができません。申し訳ございません

市P連親睦ミニバレーボール大会、本番

7月8日(土)、市P連親睦ミニバレーボール大会が北浦体育館で開催されました。予選パートでは南中、名水小と対戦しました。いずれも1、2点差の接戦で惜敗してしまいました。ただし、チームの雰囲気や盛り上がりは会場内随一で2連敗したチームのそれとは思えないほど

決勝は4位グループのトーナメント戦で、土々呂小と対戦しましたが、こちらも一歩及ばず結果は、4位グループの4位でした。勝敗では残念な結果となりましたが、他校との親睦を深めることができました。参加協力いただきました保護者の皆さま、ありがとうございました。

シャボン玉をつくろう(1年生)

7月6日(木)、1年生が生活科でシャボン玉づくりに挑戦していました。うちわの骨やハンガーを利用し、道具を工夫していました。大小さまざまなシャボン玉や日光に照らされ虹色に光るシャボン玉を見て、歓声が上がっていました。

短冊に願いを

本日は7月7日、七夕です。放課後の教室を覗いてみると、短冊に願いごとを書いて、掲示している学級がいくつかありました。世界平和を願っている子もいれば、欲しいものをおねだりしている子もおり、願いごとは十人十色でした。今晩はあいにくの天気で天の川は見えそうにありませんが、東っ子の願いが叶いますように

市P連親睦ミニバレーボール大会へ参加

7月8日(土)に延岡市PTA連絡協議会主催の「役員親睦ミニバレー大会」が開催されます。本校からも、保護者&職員合同チームで1チーム参加予定です。7月6日(水)に体育館にて練習を行いました。本番を目前に、チームワークよく、いい汗を流すことができました。予選リーグでは、南中・名水小と対戦することになっています。よい結果報告ができるようにがんばります。応援よろしくお願いします。

Can you ~?(5年生)

7月6日(木)、5年生が外国語の学習を行っていました。これから「can」を使って、先生たちに「あなたは、~できますか?」をインタビューしていく計画を立てていました。子どもたちの意欲は高まっており、その場にちょうど居合わせたため流れで「Can you play Kendama?」と学級全体から尋ねられました。そこで「I can play Kendama.」と答えました。(きちんと答えられてよかった)目的意識、相手意識をもつってとても大切なことですね。

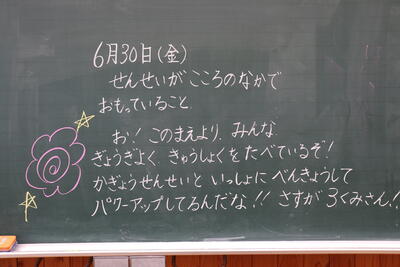

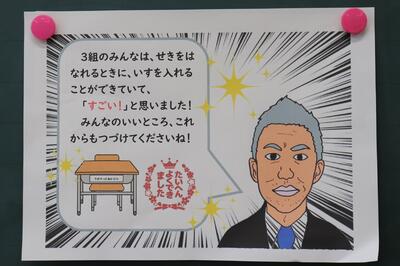

担任がいなくても・・・

ある日の放課後、学級担任が不在であった学級の黒板にメッセージがありました。担任の代わりに授業に入った先生からのメッセージでした。子どもたちのがんばりや、以前に比べての成長が記してありました。子どもたちもさることながら、これを見た担任もうれしくなりますよね

代表委員会・委員会活動(5・6年生)

7月5日(水)、代表委員会と委員会活動が並行して行われました。各委員長が出席する代表委員会では、前回決定した今年度のスローガン「人の気持ちを考えて、みんなで楽しく元気な東っ子」に向けて、各委員会が取り組むことが報告されました。委員会活動では、常時活動を行ったり、今後企画・運営する取組の準備をしたりする姿が見られました。委員会活動の一部を写真で紹介します。

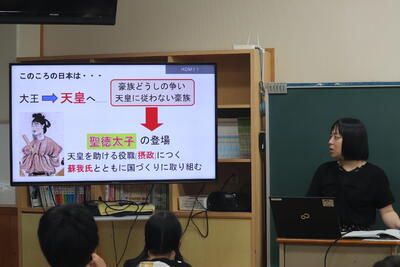

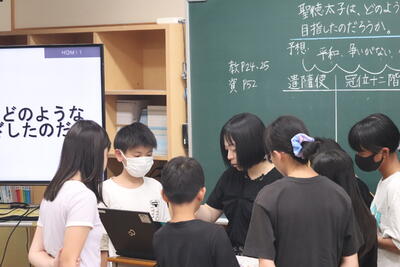

相互参観授業①(6の4)

今年度の主題研究も昨年度に引き続き、「自分の考えを、自分なりの方法で伝え合い、納得解を生み出す子どもの育成」をテーマに進めています。今年度は、各担任の相互参観を1学期と3学期に設定しています。

7月4日(火)、研究主任の川﨑教諭が社会科で、最初の授業公開を行いました。聖徳太子がどのような国づくりを目指したのかを、遣隋使・冠位十二階・十七条の憲法の3つの政策から考えるものでした。さすがは高学年、教科書や資料集で主体的に調べたり、考えを伝え合ったりする姿が見られました。

優勝おめでとう(旭ウイングス)

6月18日(日)に行われた「第59回宮崎県スポーツ少年団延岡地区ブロック大会」にて、旭ウイングスが見事優勝したとの報告がありました。本チームには、5年生1名、4年生2名が所属しています。県大会での活躍を期待しています。

ぴょこぴょこロックンロール(2年生)

7月3日(月)、2年生が音楽で「ぴょこぴょこロックンロール」をグループ発表を行っていました。ロックンロールのリズムに乗って、動物の動きや鳴き声を楽しみながら歌っていました。グループで考えた動物で、替え歌も披露していました。発表が終わると、そのグループのよかった点や上手だった点を発表する姿も見られました。写真では伝わりきらないと思いますが、聞いているときも手をグルグル回して、ノリノリの2年生でした。

ど根性ベゴニア

6月28日(水)の「夕刊デイリー」に、体育館北側の歩道沿いの側溝から生えている「ど根性ベゴニア」の記事が掲載されていました。記事の最後には、社会に出てからも、このベゴニアのようにたくましく生きてほしいとの本校児童に向けたメッセージも添えられていました。

さらに、記事掲載時の写真にはありませんでしたが、養生テープに「なかよくしてね。」のメッセージも…学校内にいると、このような場面も見逃しがちです。改めて、地域の皆さんの温かい見守りに支えられていることを実感しました。本当にありがとうございます。近くを通る際には、ぜひご覧ください。

おってたてたら(1年生)

6月29日(木)、1年生が図工「おってたてたら」で作品づくりに取り組んでいました。本学習では、紙の折り方や切り方を工夫し、台紙の上に紙を置いたり立たせたりして作品を作ります。今回の製作活動でも、1年生の思考はフル回転のようです。友だち同士で作品を見せ合う姿もありました。早く終わったお友だちは、教室のお掃除もしてくれています。

オンラインでの研修

コロナ禍で進展したことの一つにGIGAスクール構想における一人一台端末の導入が挙げられます。これにより、以前は対面で実施されていた教職員の研修も、オンラインで実施されることが増えました。移動に時間を費やさないので、非常に効率的です。現在は、研修の趣旨や内容により、対面型とオンライン型とを効果的に使い分けて研修が計画されています。6月29日(木)は、吉田教諭、藤井教諭の2名がオンライン研修を受講していました。

宮崎県延岡市出北5丁目12番1号

TEL 0982-33-2937

FAX 0982-33-2938

東小学校旧校舎の思い出

平成25年度まで使われた、東小学校の旧校舎の写真です。約45年間、多くの子どもたちを見守ってくれました。左の写真をクリックして表示される画面の左上にある「スライドショー」をクリックするとスタートします。(始まるまで20秒ほどかかります。)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |