今日の給食

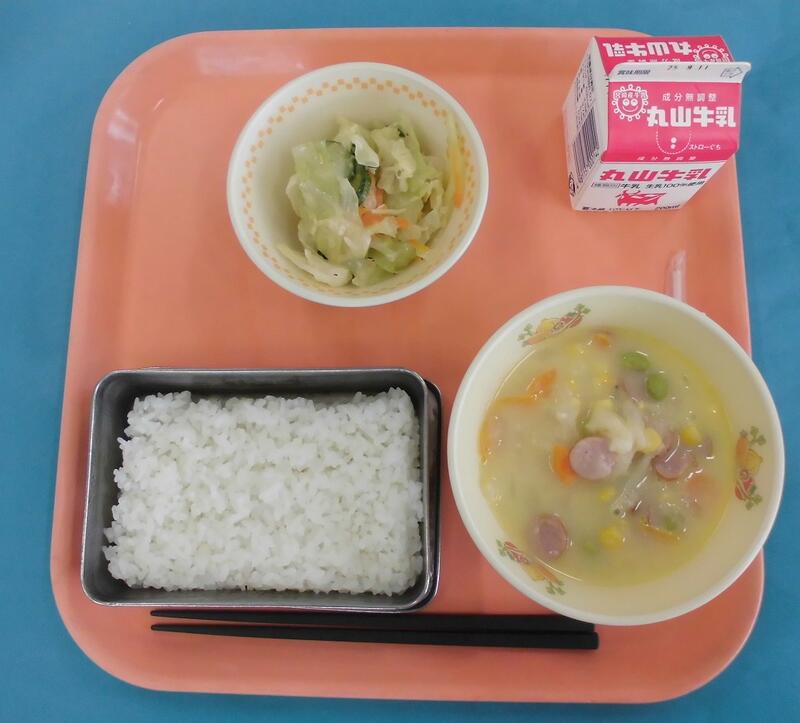

12月24日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、つぼみふっくらサラダ です。

今日で2学期も終わりですね。年末年始は大晦日の年越しそばやお正月のおせち料理やお雑煮など、日本の伝統的な食文化に触れる機会がたくさんありますね。おせち料理やお雑煮は、住んでいる地域や各家庭で内容が違います。興味を持ってみてみると、新たな発見があるかもしれません。冬休みはケーキやごちそうを食べる機会も多いと思いますが、食

べ過ぎには気を付けましょう。楽しい冬休みを過ごしてくださいね。

※2学期最後、そして2025年最後の給食です。2学期も毎日栄養があって美味しい給食を作ってくださった「北浦町学校給食センター」様、ありがとうございました。

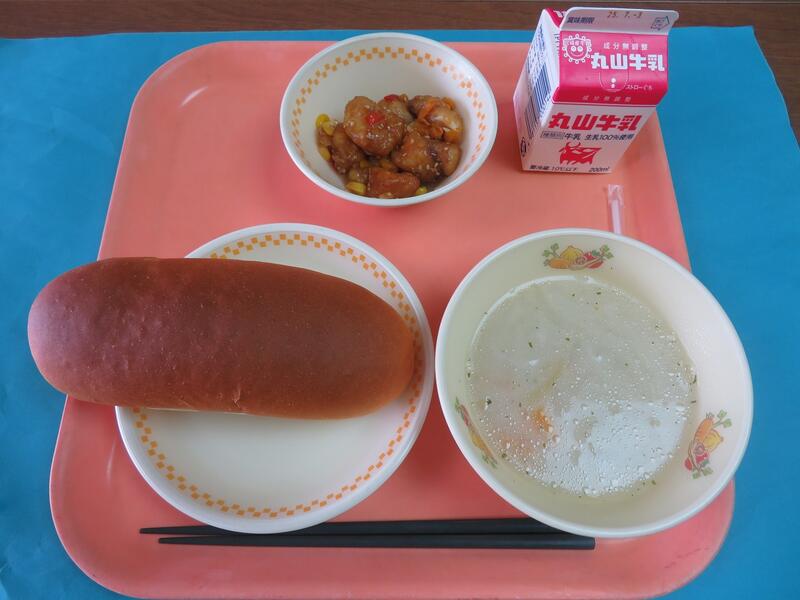

12月23日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、鶏肉のスパイス揚げ、コンソメスープ、クリスマスケーキ です。

↑今日はなんと、デザートにチョコレートケーキが付いているのです!

12月25日はクリスマスです。今日は少し早いですが、クリスマスメニューです。日本では、クリスマスに鶏肉を食べることが多いですが、アメリカでは七面鳥を食べます。また、ドイツでは、「シュトーレン」というドライフルーツやナッツの入った菓子パンを食べます。そしてフランスでは、「ブッシュドノエル」という、丸太の形をしたクリスマスケーキを食べます。クリスマスに食べる料理は、それぞれの国で違いがあるようですね。調べてみるとおもしろいかもしれませんね。

※今日の給食はいつも以上に子ども達は喜んで食べるでしょうね…。笑顔で食べる表情が目に浮かびます。

12月22日(月)の給食

↑ 今日の給食は、米粉パン、牛乳、鶏肉と野菜のカレークリーム煮、パンプキンサラダ です。

今日は冬至です。冬至は1年中で昼間が最も短く、夜が最も長い日です。冬至に向かって日が短くなり、冬至を過ぎると日は長くなっていくので、「太陽がよみがえる日」とも考えられています。冬至には、かぼちゃを食べ、ゆず湯に入るという風習があります。かぼちゃには、皮膚や粘膜の抵抗力を強くするカロテンが多く含まれており、病気などの厄除けになります。また、ゆず湯に入ると体も温まります。今日はかぼちゃを使ってサラダを作りました。

※今日は冬至だったのですね。給食でかばちゃを食べたのでこれからも健康に過ごせるといいです。

12月19日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、親子丼、あおのりあえ です。

今日の親子丼は浦城小学校のリクエスト献立です。さて、料理で欠かせない、砂糖の話です。日本で作られる砂糖の主な原料は、沖縄県や鹿児島県などの温かい地域で栽培される「さとうきび」と北海道などの冷涼な地域で栽培される「てんさい(さとうだいこん)」です。砂糖には甘みをつける以外にも、食べ物を腐りにくくする、肉を軟らかくする、ごはんやパンをしっとりおいしく保つ等、様々な働きがあります。砂糖には様々な種類がありますが、給食では三温糖や中ざら糖を使います。

※親子丼は美味しいですね。美味しい給食も今日を合わせて2学期はあと4回です。ありがたくいただきます。

12月18日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、長崎皿うどん、おかかあえ です。

長崎の人気ご当地料理、長崎皿うどんは、豚肉や魚介類、野菜を具とした麺料理です。明治時代に、中華料理店の店主である陳平順が長崎にいる中国人達に安くて栄養価の高い食事を提供するため考えたのが「ちゃんぽん」の発祥とされています。その後、汁気の多いちゃんぽんを配達しやすくするため、スープにとろみをつけたのが「皿うどん」のはじまりと言われています。今は、油で揚げた細麺と焼いた太麺で作られる2種類の皿うどんがあります。今日の給食は細麺です。

※長崎ちゃんぽん、長崎皿うどん、どちらも美味しいですよね。今日の皿うどんも美味しかったです。

12月17日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、具沢山野菜炒め、石狩汁 です。

郷土料理クイズです。

《問題》石狩鍋はどこの郷土料理でしょう?

①北海道 ②山口県 ③東京都

正解は①北海道です。石狩鍋は北海道の郷土料理です。鮭で有名な石狩川の河口にある石狩町から生まれた漁師料理です。石狩地方では、江戸時代じだいから鮭漁が盛んに行われていました。大漁を祝う際、漁師達はとれたての鮭のぶつぎりやあらをそのまま味噌汁が入った鍋に入れ、ご褒美として食べたそうです。

※給食も段々と冬らしいメニューになってきました。温かい汁物はこの季節はいいですね。

12月16日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、おでんに、ちぐさやき です。

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。鶏肉には、私たちの体を作るたんぱく質や肌や目の健康を保つビタミンAが多く含まれています。皆さんが普段よく食べている鶏肉の多くはブロイラー(若鶏)と呼ばれる鶏です。普通は産まれてから50日で出荷されるため「若鶏」と呼ばれています。宮崎県は、全国で2番目に多くブロイラーを育て、出荷している県です。

※今日は職員の出張者等も多く、「おでんに」が大盛りでした。美味しかったのですが、食べ過ぎました…。

12月15日(月)の給食

↑ 今日の給食は、メンチカツバーガー、ゆでキャベツ、一食ソース、牛乳、根菜スープ、ミルメークコーヒーです。

東洋医学ではよく「冬野菜は体を温める」「夏野菜は体を冷やす」と言われます。育つ時期や環境が違うので、冬と夏では野菜の効果が違うと考えられているのです。冬野菜には、にんじん、だいこん、れんこんなどの根菜類が多いのが特徴です。寒くて厳しい環境の中で育つので、体を温める力があり、 寒さ冬、体を温めるために冬野菜 を食べることも理にかなっていると考えられます。最近では、ほとん どの野菜が一年中出回っていますが、旬の時期に旬のものを多く食べ、季節にあった体調管理を意識してみましょう。

※ミルメークを見て、「懐かしい~」という声が聞こえてきそうです。牛乳がまだ瓶の頃は、少し飲んでから入れてましたね。

12月12日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、さばのゆずみそに、添え野菜、きのこ汁 です。

食べ物クイズです。ヒントを3つ出すので、何の食べ物かを当ててください。

ヒント1 癒される香りで人気です。

ヒント2 香辛料や薬味として、皮まで使われています。

ヒント3 冬至には、この食べ物をお風呂に入れます。

正解はゆずです。今日はさばのゆずみそ煮に使われています。

※本当にゆずは日本では何事にも欠かせない素晴らしい柑橘類ですね。ゆず最高です!

12月11日(木)の給食

↑ 今日の給食は、食パン、牛乳、フルーツサンド、ポトフ です。

今日のフルーツサンドは、北浦中学校のリクエスト献立です。さて、ポトフに関するクイズです。

《問題》ポトフはどこの国の料理でしょう?

①イギリス ②アメリカ ③フランス

正解は③フランスです。ポトフはフランス料理のひとつで、大きく切った肉や野菜を時間をかけて煮込んだ、古くからある素朴な料理です。ポトフはフランス語で「火にかけた鍋」という意味になります。特に決まった作り方かたはなく、地域や家庭によって様々なレシピがあるそうです。

※リクエスト給食だったのですね。フルーツサンドは果物いっぱいのクリームで美味しかったですよ。

12月10日(水)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、キャベツ入り平つくね、白菜の和え物、豚汁 です。

今日のごはんは麦ごはんです。麦は、米の次に大切な穀類です。麦には、大麦、小麦、えんばく、ライ麦などの種類があります。大麦が最初に作られたのは西アジアで、穀類の中では最も古くから食べられてきました。大麦は、今日のように米と混ぜて食べたり、しょうゆ、みそ、ビールなどを作る時の材料にもなります。麦には、ビタミンB1と食物繊維がたっぷり含まれています。お腹の調子もよくなり、健康作りにも役立ちます。家庭でも、1日1食は麦ごはんにすることをおすすめします。

※豚汁は寒い時期に食べるとより美味しいですね。今日もすべてが美味しい給食でした。最高です!

12月9日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、マーボー大根、春雨の酢の物 です。

みなさんは、嫌い箸という言葉を聞いたことがありますか?嫌い箸とは、やってはいけない箸の使い方かたです。嫌い箸は何十種類もあります。例えば箸を料理に突き刺して食べる「さしばし」や箸先をかむ「かみばし」、箸先で人や物を指す「指さし箸」、箸と箸で料理を受け渡す「拾い箸」、箸で器を引き寄せる「寄せ箸」などです。この箸の使い方は変だなと感じた時は大抵嫌い箸です。少し気を付けて食事をしてみましょう。

※ 麻婆豆腐、麻婆茄子は定番でしょうが、麻婆大根も美味しいメニューです。ご家庭でも作られてみてはどうでしょうか?

12月8日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、わかめうどん、スイートポテトサラダ です。

今日の給食にも使われている、さつまいもに関するクイズです。

《問題》さつまいも(かんしょ)の収穫量が一番多い県

はどこでしょう?

①宮崎県

②鹿児島県

③千葉県

正解は、②鹿児島県です。

宮崎県は全国で4番目の収穫量です。

※さつまいもの甘みが、サラダにもよく合ってとてもおいしいメニューでした。家庭でも作ってみたくなる一品ですよ。

12月5日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ミートボールと豆のカレー、冬野菜サラダ です。

成長期は、命を保ち活動するだけでなく、成長するためのエネルギーや栄養素が必要です。成長期に特に必要な栄養素のひとつにカルシウムがあります。カルシウムは骨や歯の材料で、不足すると将来、骨がもろくなる病気である骨粗鬆症になりやすくなります。骨量は10代で増加し、20才前後でピークになります。そのため、10代の頃に骨密度を高めることが大切です。カルシウムが多く含まれる牛乳などを積極的にとり、骨にカルシウムを貯金しましょう。

※私はカレーは辛口派です。小学校の給食のカレーは甘口なのです。しかしカレーは甘くても美味しいですね。

12月4日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、豚肉のごまみそマヨネーズ、かぶのスープ です。

かぶは、今が旬の野菜です。かぶには「頭」という意味があります。頭

を振ることを「かぶりをふる」といいます。頭にかぶるものに「かぶと」があります。栄養面では、ごはんなどに含まれるでんぷんを分解する酵素やお腹を掃除する食物繊維がたっぷり含まれています。また、葉

の部分にも風邪を予防するビタミンCやミネラルが含まれています。日本では、昔からかぶが食べられており、かぶの根も葉も漬物にし、種も薬にしていたようです。

※栄養満点の給食を食べてめざせ元気満点!

12月3日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、魚の唐揚げ、ゆでブロッコリー、おいもたっぷり汁 です。

ブロッコリークイズです。

《問題》私たちが食べているブロッコリーは植物のどの部分でしょう?①葉 ②根 ③花のつぼみ

正解は③花のつぼみです。

ブロッコリーのぶつぶつした部分は花のつぼみがたくさん集まったものです。だから、料理に使わずに残しておいたブロッコリーに花が咲くということがあります。他にも花の部分を食べる野菜には、「カリフラワー」や「ふきのとう」、「きく」などがあります。

※魚の唐揚げはご飯がすすむ味でした。子ども達も喜んで食べることでしょうね…。

12月2日(火)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、厚揚げの中華煮、千切り大根のラー油あえ です。

宮崎県の特産、千切り大根のお話です。普通の大根と千切り大根は、どちらが栄養があると思いますか?・・・千切り大根は名前の通り、大根を千切りにし、天日干しにして乾燥させたものです。干した野菜にはうまみと一緒に栄養もぎゅっとつまっています。千切

り大根は、普通の大根と比べてカルシウムが約20倍、鉄が約16倍、ビタミンB1、B2が約20倍、そして食物繊維も約15倍含まれています。煮物だけでなく、スープやサラダなどに入れてもおいしいですよ。

12月1日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ミートソーススパゲティ、日向夏ドレッシングサラダ です。

たまねぎは、5000年以上前の古代エジプト時代から栽培されていたようで、神様にお供えしたり、ピラミッドを造った人々は、エネルギー源として生のたまねぎをかじって仕事をしていたと言われています。また、たまねぎには、血液をさらさらにする働きや疲れた体を元気にする効果があると言われており、栄養のある野菜です。保管は冷蔵庫ではなく、日の当たらない風通とおしのよい所(冷暗所)で保存しましょう。

※今日のサラダの日向夏ドレッシングの味がとても良かったです。爽やかな酸味と甘み、日向夏の風味を感じる美味しい味でした。

11月28日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、きびなごのカリカリフライ、ゆかり和え、がんもどきのみそ汁 です。

きびなごは、ニシン科の魚で体調が10センチほどの小魚です。鹿児島県などでとられています。独特な帯状の縞模様がありますが、鹿児島県の方言で、おびのことを「きび」、小魚のことを「なご」と呼ぶことから、その見た目の特徴に合わせてきびなごと呼ばれるようになったといわれています。天ぷらや南蛮、新鮮なものは刺身でも食べることができます。また、栄養としては、骨ごと食べることができるので、カルシウムをとることができますよ

※名前のとおり、表面はカリッと、中の魚は柔らかいフライになっていて、とてもおいしかったです。

11月27日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、トマト鍋、れんこんサラダ です。

シャキッとした食感が魅力のれんこんは、穴があいたその形から、先の見通しがきく縁起ものとして正月料理や精進料理に用いられ、親しまれている野菜です。れんこんには、肌や骨を丈夫にするビタミンC、疲れた体を元気にするビタミンB1、お腹の調子を整える食物繊維などが多く含まれています。れんこんを選ぶ時には、全体がずっしりしていて重たいものを選びましょう。また、色は、黒みをおびた茶色、または薄い黄色のものを選ぶとよいでしょう。

※トマト鍋には、かぼちゃにんじん、白菜などたくさんの野菜が入っていて、とてもヘルシーなメニューでした

11月26日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、大根のうま煮、チーズサラダ でした。

調味料の「さしすせそ」を知っていますか?

さ:砂糖、し:塩、す:酢、せ:醤油、そ:味噌です。

料理は、調味料を「さしすせそ」の順番で入れるとおいしく出来上がります。砂糖は材料に染み込むまでに時間がかかるので最初に入れます。砂糖が材料に染み込んだら、塩を入れて引き締めます。他の調味料は香りをつけるために入れるので、最後に入れます。ただし、煮魚のように表面に味を付けるものや、おでんのように混ぜ合わせた調味料で食材を煮込みたい時には、調味料を入れる順番にはこだわらなくてよいです。

※そのようなことも給食調理に関わる方は意識して日々給食を作ってくださるのですね。今日の大根のうま煮の食材は、味が良く染みていて美味しかったです。

11月25日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、メキシカンライス、クイッティオのスープ です。

ウインナーやフランクフルトはソーセージの一種で、原料や作り方によって1000種類以上もあるそうです。ソーセージは、ミンチ肉を香辛料や調味料で味付けし、外側の皮の部分であるケーシングに詰めたあと、蒸してから煮て、乾燥、スモークなどの工程を経てできあがります。羊の腸に肉を詰めるとウインナー、豚の腸だとフランクフルトと呼

ばれます。

※そうだったんですね。ウインナーやフランクフルト、ソーセージの意味が初めて分かりました!

11月21日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、豚肉のしょうが炒め、団子汁 です。

里芋は縄文時代に中国を経て、日本に来た食材です。米が主食になる前は主食だったといわれています。親芋を囲むように子芋、孫芋が育つため、豊作(食べ物がたくさん収穫できること)、子孫繁栄(一族が末永く続いていくこと)の象徴ともされてきました。里芋はいも類の中ではカロリーが低いのが特徴です。また、血圧を下げる効果や胃の働きを助ける効果もあります。

※今日は1・2年生、3・4年生が遠足のため、給食を食べるのは5・6年生だけなのです。

11月20日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、塩焼きそば、シューマイ です。

さて、私は誰でしょう食べ物クイズです。いまからヒントを出すので、私が誰かを当ててくださいね。

ヒント1 私の色は緑ですが、むらさき色をした仲間もいます。

ヒント2 私には胃腸(お腹)の働きをよくする力があります。

ヒント3 私は、よくとんかつの横に添えられています。

正解は、今日の塩焼きそばにも入っているキャベツでした。

※シウマイは美味しいですよね。最高です。

11月19日(水)の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、ハンバーグおろしソース、野菜スープ でした。

ハンバーグおろしソースに入っている大根のお話です。みなさんがいつも食べている大根の根の部分には、食べ物の消化を助ける働きがあります。また、大根の葉の部分は、優れた緑黄色野菜(色の濃い野菜)です。根には含まれていない、ベーターカロテン、ビタミンB群、ビタミンC、食物繊維をたっぷり含んでいるので、味噌汁や炒め物にして食べるとよいですよ。古代エジプトでは、ピラミッドをつくる働き手たちが大根を食べていたという記録もあり、栄養だけではなく、歴史の古い野菜です。

11月18日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、フカのあまから揚げ、ピリから汁 です。

調味料クイズです。ヒントを3つ出すので、何の調味料かを当ててください。

ヒント1 皮をむいたソラマメで作ったみそに、とうがらしや塩などを加えたもので、とても辛いです。

ヒント2 赤い色をしています。

ヒント3 麻婆豆腐などによく入れます。

正解は豆板醤です。今日は、ぴりから汁に入っています。たくさん入れると辛くなるので、少しだけ入れました。

※ フカのあまから揚げは、ご飯の進む味付けでおいしかったですよ。

11月17日(月)の給食

↑ 今日の給食は、ドックパン、牛乳、サラダパン、クリームシチュー です。

サラダパンに関するクイズです。

【問題】サラダパンはどこの県の料理でしょう?

①宮崎県 ②滋賀県 ③岡山県

正解は②滋賀県です。

サラダパンは滋賀県で生まれたご当地料理で、刻んだたくあんをマヨネーズで和えて、コッペパンで挟んだものです。今日はたくあんの他に、キャベツやにんじん、ハムも入っています。

※ たくあんが入っていたとは、食べるときは気付きませんでした。そのたくあんのおかげか、いい塩加減でおいしいサラダパンでした。

11月14日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ベーコンとじゃいもの煮物、豆腐サラダ です。

きのこは秋が旬の食べ物ですが、最近は人工栽培によって一年中食べることができるようになりました。独特の味や香り、歯ざわりやぬめりがありますが、それを生かすように料理をすると、おいしさが引き立ちます。今日のベーコンとじゃがいもの煮物には、干ししいたけが入っていますよ。きのこはカロリーが低く栄養がなさそうに見えますが、腸の病気を防ぐ食物繊維やエネルギーを作る手助けをするビタミンB群が多く含まれています。

※あわてて食べるといけませんね。今日の給食をあわてて食べてしまい、思いっきり下唇をかんでしまい痛いです…

11月13日(木)の給食

昨日の給食は、減量コッペパン、牛乳、スパゲティペスカトーレ、ごまマヨサラダ です。

※写真がないのでイメージしてください。

スパゲティペスカトーレは、魚介類とトマトソースのスパゲティです。では、ここでクイズです。

【問題】「ペスカトーレ」はイタリア語でどのような意味でしょう?

①トマト ②漁師 ③えび

正解は、②漁師です。

ペスカトーレには、イタリア語で漁師という意味があります。漁師が売

れ残りの魚介類や小魚などをまとめてソースで煮込んだのが始まりと言

われています。

※昨日の給食も美味しかったようですね。

11月12日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ひむかチンジャオロース、わかめスープ、いちごクレープ です。

↑ なんと、デザートがいちごクレープなのです。最高です。

千切り大根は宮崎県の特産品です。宮崎県での主な産地は国富町です。毎年11月下旬から2月にかけて、国富町の畑には千切り大根を干す棚がずらりと並び、その風景は冬の風物詩ともなっています。農家では収穫した大根を洗って千切りにし、すぐに棚に広げ、霧島おろしの冷たい西風にさらします。真っ白い大根は霧島おろしと南国特有の強い日差しのもと、半日から1日あまりで薄茶色い縮れた千切り大根だいこんに生

まれ変わります。今日は、ひむかチンジャオロースに千切り大根が入っていますよ。

※物価高でどこにいっても外食は高いですよね。給食費も物価高で以前より高くなっていますが、これだけおいしいものを(デザートもついて)350円で食べられるのはありがたいですね。

11月11日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、さばのしょうが煮、いんげんの胡麻和え、具沢山みそ汁 です。

春のさばより秋のさばの方が2倍の脂が含まれており、おいしいといわれています。「秋サバは嫁に食わすな」ということわざを知っていますか?これは脂が乗っているおいしい秋サバは嫁にはもったいないという説と、”サバの生き腐れ”といわれるようサバは鮮度が落ちやすいので、体に障らないようにとの気遣いの説がありますよ。

※サバは安定の美味しさでした。「具沢山みそ汁」はそのネーミングどおり、たくさん具材が入っていて美味しかったです。

11月10日(月)の給食

↑今日の給食は、ミルクパン、牛乳、肉団子の甘酢炒め、野菜コーンスープ です。

にんじんクイズです。

【問題】にんじんを食べると、私たちの体にどのようなよいことが起こるでしょう?

①目が健康になる

②筋肉が作られる

③骨が丈夫になる

正解は①目が健康になるです。にんじんに含まれるベーターカロテンは、目の健康を守ります。にんじんは、皮や葉など、捨てがちな部分にも栄養成分が含まれていますよ。

※なるほど…。最近視力も落ちてきたような気もしますので、にんじんをしっかり食べようと思います。

11月7日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、炒り豆腐、小松菜とひじきの和え物 です。

卵はひながかえるのに必要な栄養がつまった、ほぼ完全な栄養のある食

べ物です。ビタミンCと食物繊維は含まれていないので、卵を食べる時には、野菜等と一緒に食べるとよいでしょう。さて、卵はいくつのサイズに分けられるか知っていますか?卵は産むにわとりが成長するにつれて大きくなっていき、そのサイズは、SS、S、MS、M、L、LLの6つに分けられていますよ。

※炒り豆腐の豆腐に味が染みていて、美味しい給食でしたよ。

11月6日(木)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、ポークビーンズ、フルーツカクテル です。

みかんがおいしい季節となりました。みかんのオレンジ色には、がんを予防する働きがあると言われています。また、ビタミンCを多く含んでおり、風邪などの病気から体を守ってくれる働きがあります。そして、みかんの袋やスジには、ビタミンCの働きを助け、血管を強くする働きがあります。今日のフルーツカクテルのみかんはシロップ漬けです。果物の缶詰には砂糖が多く入っているので、食べ過ぎには気を付けましょう。給食では生のみかんをあまり出せないのでおうちで食べてくださいね。

※個人の感想ですが、昔からポークビーンズは食べても食べても豆が減らない気がします。気のせいかな…

11月5日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、ごまじゃこサラダ です。

今日のサラダにはちりめんじゃこが入っています。じゃこに関するクイズです。

《問題》ちりめんじゃこは、何の魚の子どもでしょうか?

①いわし ②しゃけ ③まぐろ

正解は①いわしです。

宮崎県は全国有数のちりめんじゃこの産地です。延岡市、門川町、日向市、宮崎市、串間市でよくとれます。

※ 好き嫌いの多い本校のALTも「キョウハカレーガタノシミデース!」と朝から楽しみにしていました。カレーは最高ですね!

11月4日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、魚のしょうがみそかけ、ゆでブロッコリー 、もずく卵スープ です。

しょうがの辛み成分の「ジンゲロン」には、体を温める働きがあります。そのため、かぜのひき始めや冷え性などに効果があります。また、ものの臭みを消す働きもあり、お肉などと一緒に調理をすると、臭みがなくなるとともに、お肉もやわらかくなります。一度に多くは食べられませんが、薬味や煮込み料理などに入れるとよいでしょう。

※ジンジャーエールは生姜が原料ということを大人になって知った私です。

10月31日(金)の給食

レモンの香りには気持ちをリラックスさせる効果があります。また、レモンの甘酸っぱさには、体を元気にする働きや老化を防ぐ働きがあります。レモンはインドのアッサム地方が原産で、地中海に伝えられ、特にイタリアでよく作られるようになりました。世界では、インドやメキシコで多く作られています。また、国内では、広島県や愛媛県、和歌山県で1年を通して作られています。

鶏肉にさっぱりとしたレモンの味が最高に合いました!ご家庭でもぜひつくってみられてはいかがでしょうか。

10月30日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、カレーうどん、ごまマヨサラダ です。

ブロッコリークイズです。

《問題》ブロッコリーはある野菜の仲間です。それは次のどれでしょう?

①ゴーヤ ②キャベツ ③レタス

答えは②のキャベツです。ブロッコリーとキャベツは共通の祖先を持つ野菜です。花の形を見るとわかりますよ。ブロッコリーはビタミンやミネラルを多く含み、ビタミンCはレモンと同じくらいあります。風邪の予防に役立つ野菜です。

※「カレーうどん」は美味しいです!カレーうどんを考え出した方に感謝です!

10月29日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、炒めビビンバ、ワンタンスープ です。

代表的な韓国料理のひとつ、ビビンバは韓国風混ぜご飯です。「ビビン」が混ぜる、「バ(パ)」がごはんの意味です。クッパのように「パ」がつくのはごはん料理です。ビビンバは器にごはんを入れ、その上にナムル、肉、卵など5種類の具を手前、奥、中央に分けて盛り付けます。その置き方や彩りは、朝鮮半島に古くから伝わっているものです。食べる時にはスープやコチュジャンをかけてよく混ぜ、スプーンで食べます。

※韓国料理はおいしいものがたくさんありますよね。今日のビビンバも子ども達は喜んで食べそうです。

10月28日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、茎わかめの金平、さつま汁 です。

こんにゃくは、「こんにゃくいも」というサトイモ科の植物から作られます。私たちの腸を掃除してくれるこんにゃくには、グルコマンナンといわれる食物繊維がたっぷり含まれています。グルコマンナンには、生活習慣病を防ぐ働きがあります。また、こんにゃくは噛み応えのある食

物なので、自然とかむ回数が増え、満腹中枢が刺激されるため食べ過ぎを防ぐことができます。こんにゃくを料理する時には、煮物や汁などに入れて他の食べ物と組み合わせ、味や食感を楽しんでみましょう。

※こんにゃくに味が染みると美味しいですよね。今日のきんぴらのこんにゃくは味が染みていて美味しかったです。

10月27日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、鮭のクリームシチュー、フレンチサラダ です。

パセリはヨーロッパでは紀元前から栽培され、食べられていました。古代ローマ人は、血液を浄化する働きがあるとして薬用にも使っていました。日本には明治以降に入ってきました。今では、世界中で食べられています。香りの高い野菜で、肉、魚料理などのこってりとした料理の後

に食べると、口の中のにおいを消し、さっぱりとします。また、ビタミンやミネラルを多く含み、栄養もあります。今日は鮭のクリーム煮に入

れました。

※子どもの頃に誰かに「パセリを食べると視力が良くなる」と聞いて、食べ続けています。本当に良くなるのかな?

10月22日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、すきやき煮、ごぼうナッツサラダ です。

牛肉に関するクイズです。

《問題》「牛肉は滋養によい」「牛肉は体の栄養となる」と、今から150年ほど前の明治時代にある人が皆に薦めていました。さて、それは誰でしょう?

①野口英世 ②福沢諭吉 ③渋沢栄一

正解は②福沢諭吉でした。牛肉はたんぱく質はもちろん、赤身の部分は鉄を多く含むので、貧血の人にはおすすめです。

※今日は半年ぶりくらいに「肌寒い」と感じる気温なので、温かいすきやき煮がとってもおいしかったです。

10月21日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、めひかりの磯辺揚げ、きゅうりの塩もみ、白菜のみそ汁 です。

白菜は英語でチャイニーズキャベツといい、日本には明治時代の初めに入ってきました。戦争で外国に行った兵士達がそこで初めて白菜を食べ、その大きさや味に関心したことが日本各地に白菜が広まるきっかけとなりました。白菜は、漬物のや炒め物、鍋、スープ、サラダ、クリーム煮など、様々な料理に使うことができます。白菜には、病気から体を守ってくれるビタミンCが多く含まれています。白菜は、葉がずっしりと巻いていて重たいもの、葉先が少し枯れたようになっているものがおいしいですよ。

※今日はめひかりの唐揚げがでました。検食中にろうかを通った子ども達からも「めひかり楽しみ」「早く食べたい」という声が聞かれました。

10月20日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、かぼちゃのミートソース煮、ピーマンドレッシングサラダ です。

食べ物クイズです。ヒントを3つ出すので、私はだれか当ててください。

ヒント1 色が濃い野菜でビタミンA、C、Eが豊富です。

ヒント2 ズッキーニもこの野菜の仲間です。

ヒント3 シンデレラの馬車は、この野菜に魔法をかけてできました。さて、私は誰でしょう?

正解はかぼちゃでした。かぼちゃには、風邪を予防する効果がありますよ。

※ズッキーニはあまり食べたことがありませんが、カボチャの仲間とは知りませんでした。

10月17日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、塩肉じゃが、セサミサラダ です。

じゃがいもクイズです。

《問題》私たちが食べているじゃがいもは、どの部分でしょう?

①根②茎③葉

正解は②茎です。じゃがいもと同じように茎の部分を食べるものに里芋があります。さつまいもは根の部分になります。

※今日は、「肉じゃが」ではなく「塩肉じゃが」というおかずでした。初めて食べましたが美味しかったです。

10月16日(木)の給食

↑ 今日の給食は、バーガーパン、牛乳、フィッシュバーガー、キャベツのウスターソース和え、ミネストローネ です。

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。牛乳クイズです。

《問題》日本で売っている牛乳は、外国から輸入したものがどれぐらい入っているでしょう?①0% ②30% ③50%

正解は①0%です。日本で売っている牛乳は100%国産で、日本で生産されています。牛乳は子牛を産んだ乳牛からしぼったお乳を、工場で殺菌して作ります。給食の牛乳は、宮崎県産の牛乳です。

※フィッシュバーガー最高でした!

10月15日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、中華丼、フルーツ杏仁 です。

きのこには様々な種類がありますが、きくらげもそのひとつです。きくらげは、以前は中国から買うことが多かったのですが、最近は日本でも作られるようになりました。きくらげは、お腹の掃除をしてくれる食物繊維や、骨や歯の成長に欠かせないビタミンDをたっぷり含んでいます。生はプリプリ、乾燥はコリコリとした食感が特徴です。乾燥したものは、中華料理や豚骨ラーメンなどによく使用されます。きくらげは、生も乾燥も、しっかり火を通してから食べるようにしましょう。

※そう言われると福岡で食べる豚骨ラーメンではきくらげが入っていますね。でも宮崎ラーメンでは、きくらげはあまり入っていない気もしますね。

10月14日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、高野豆腐の卵とじ、磯香和え です。

のりは海の野菜といわれるほど栄養豊富で、特にビタミンB群、葉酸、ビタミンK、βカロテン、ビタミンA、C、食物繊維が豊富です。さて、みなさんはのりの「単位」を知っていますか?のりの単位は「帖じょう」です。一帖は縦21㎝×横19㎝の海苔10枚のことをいいます。また、のりには表と裏があります。ツルツルしている面が表、ザラザラしている面が裏です。のりまきや手巻き寿司を作る時には、ザラザラしている面にごはんをのせてまくと、きれいに出来上がりますよ。

※海苔の単位や表裏について、全く知りませんでした。勉強になりますね。

10月10日(金)の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、豚しゃぶサラダ、いわしのつみれ汁 です。

10月10日は目の愛護デーです。目の健康に関わる栄養と言えば、ビタミンAやアントシアニンです。ビタミンAが多く含まれる食べ物には、レバー、うなぎ、卵、人参などがあります。ビタミンAは油と相性がよいので、炒め物やドレッシングをかけるなど調理法を工夫すると、体に取り込まれやすくなります。また、アントシアニンが含まれる食べ物には、ブルベリーやぶどう、ナスなどがあります。ビタミンAやアントシアニンを含む食べ物をバランスよく食べましょう。

10月9日(金)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、和風スパゲティ、千切り大根のマヨネーズ和え です。

10月は世界食料デー月間、食品ロス削減月間です。世界ではすべての人が十分に食べられるだけの食料が作られているにもかかわらず、最大約6億7300万人が飢えています。分かりやすく言うと、12人に1人がお腹を空かせていることになります。私たちは、たくさんの食べ物を外国から買い、たくさん捨てています。まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことを食品ロスといいますが、日本では食品ロスが年間約464万トンもあります。食品ロスを減らすために、何ができるかを考えてみましょう。

※ラーメン・うどん・スパゲティ…。麺類が大好きな子は多いです。今日も喜んで食べてくれるでしょうね。

10月8日(水)の給食

今日の給食は、ごはん、牛乳、けいはん、一食のり、豚肉と厚揚げの炒め物 です。 (すみません。本日は写真がありません)

郷土料理クイズです。

《問題》「けいはん」は、どこの県の料理でしょう?

①宮崎県

②鹿児島県

③大分県

正解は、②鹿児島県です。

「けいはん」は鹿児島県、奄美地方の郷土料理です。その昔、薩摩藩の役人を接待するために考えられた料理だそうですが、もともとは島でのお祝いや客などへのもてなし料理だったそうです。奄美では、パパイヤの漬け物をのせたりします。郷土料理は、その地域の気候風土によって色々な材料や調理法があっておもしろいですね。

10月7日(火)の給食

ナムルに入っている小松菜のお話です。小松菜は、江戸時代から栽培されている東京都発祥の野菜です。今は一年中お店で売っていますが、以前は、秋や冬だけ栽培されていました。年末年始に出回るものは「冬菜」「雪菜」、春の初めに出回るものは「鶯菜」とも呼ばれていました。小松菜には、成長期に欠かせない、カルシウムや鉄などが多く含まれているので、給食でもよく出します。小松菜を選ぶときには、葉が厚く、緑が鮮やかなものを選ぶとよいでしょう。

10月6日(月)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、魚のバーベキューソース、白花豆のスープ です。

世界で食べられている豆は約70~80種類あると言われています。今日のスープには、白花豆と白インゲン豆をペーストにしたものが入っています。これらの豆は、外国では煮物、焼き物など様々な料理に広く使われていますが、日本では多くがあんや和菓子、煮豆、甘納豆を作るために使われています。豆はひとつぶひとつぶは小さいですが、生活習慣病や貧血を予防する働きがあり、また、筋肉や骨、歯を作る栄養がたっぷり入っています。

※今日も美味しい給食でした。魚のバーベキューソースは子ども達も喜んで食べるでしょうね。

10月3日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、さんまの甘露煮、白菜の和え物、かぼちゃのみそ汁、十五夜デザート です。

秋を代表する魚として知られるさんまは、刺身や塩焼き、煮物など幅広い調理法で味わえる魚です。栄養としては、DHAやEPA、ビタミンB群も豊富で、頭の働きをよくする効果もありますよ。さて、日本では旧暦8月15日の夜を「十五夜」と呼び、月見団子やススキ、里芋などを供えて月見をする風習があります。この頃の月を中秋の名月と呼び、日本人は昔から「一番きれいな月」として眺めてきました。今年の中秋の名月は10月6日です。6日は休みの学校もあるため、少し早いですが、今日、十五夜デザートをつけました。

※今日はサンマもみそ汁もデザートも、全て主役級の美味しさでした。子ども達も喜んで食べると思います。

10月2日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豆腐のチリソース煮、ほうれん草とコーンのサラダ です。

豆腐は2000年以上も前から中国で作られていました。消化のあまりよくない大豆を加工しておいしく食べるという知恵のかたまりのような食材です。木綿豆腐、絹ごし豆腐、ざる豆腐など、料理によって使い分けられます。豆腐という名前は、中国から伝わった名前です。中国での「腐」という漢字には、もともと「液状のものが寄り集まって固形状になったやわらかいもの」「液体でも固体でもないようなもの」という意味があり、豆腐の名前のもとになりました。

※豆腐を初めて作った人に感謝して、これからも美味しい豆腐を食べたいと思います。

10月1日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、秋のカレー、海藻サラダ です。

食べ物には一番おいしくて栄養がたっぷりな時期「旬」があります。旬

とは、自然の中で普通に育てた野菜や果物がとれる季節や、魚がたくさんとれる季節のことで、食べ物によってその時期は違います。食べ物によって旬に関係なく、1年中売っているものも多くあります。そういった食べ物の多くは、ハウス栽培のように温かい部屋で育ったものや外国から輸入されたものです。今日は秋が旬のさつまいもやしめじを入れたカレーを作りました。旬のものを食べ、自然の恵みや季節の変化を感じてみましょう。

※カレーはいつ食べてもおいしいですし、飲み物のようにあっという間に飲み込んでしまいます。よく噛んで食べないといけませんね…

9月30日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、チキンチキンごぼう、かきたま野菜スープ です。

チキンチキンごぼうに関するクイズです。

《問題》チキンチキンごぼうはどこの県で生まれた給食メニューでしょう?

①熊本県 ②山口県 ③高知県

正解は②山口県です。チキンチキンごぼうは、給食に家庭のオリジナル料理をとりいれようと各家庭からレシピを応募した中で採用されたメニューで、現在は山口県内の学校の定番メニューとしてだけでなく、県内全域にも広がり、山口県民のソールフードになっているそうです。

※「チキンチキンごぼう」?初めて聞いたメニューで初めて食べてみました…。これはいけます!

9月29日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、高菜ビーフン、ブロッコリーサラダ でした。

「まごたちわやさしい」とは、頭の働きをよくする食べ物の頭文字をとった言葉です。それぞれ、どのような食材のことを言うと思いますか?ま:豆、ご:ごま、た:卵、ち:チーズなどの牛乳・乳製品、わ:わかめなどの海藻、や:野菜、さ:魚、し:しいたけ等のきのこ類、い:いも類です。さて、今日の給食には「まごたちわやさしい」がいくつ入っているでしょうか?給食で足りないものは朝夕の食事でしっかり食べてくださいね。

※今日は暑かったので、冷えたブロッコリーサラダを食べて元気をもらいました。いつまで暑さは続くのでしょうね…

9月26日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、揚げ魚のたこやきソースがらめ、かりかり和え、千切り大根のみそ汁 でした。

かつお節は、かつおの頭と内臓を取り除いた身を燻してよく乾燥させ、かびを付けて発酵させた食品です。うまみのもとである、イノシン酸

やグルタミン酸を多く含んでおり、和食には欠かせない食材です。かつお節が最も多く作られているのは、鹿児島県、次が静岡県です。かつお節の産地などでは、かつお節では使わない頭の部分からサプリメントを作ったり、骨から天然カルシウムを作るなど、無駄がないように使っているところもあるそうです。

※「揚げ魚のたこやきソースがらめ」は、たこ焼き好きにはたまらないあの味でした。美味しくいただけました。

9月25日(木)の給食

マッシュルームは「つくりたけ」「西洋まつたけ」ともいいます。フランスでは16世紀頃から栽培されていたそうです。かさが白色のものと茶色のものがあり、白色のものをホワイト・マッシュルーム、茶色のものをブラウン・マッシュルームと呼びます。ブラウンマッシュルームの方が大きく、味も濃厚です。うま味のもとであるグルタミン酸を多く含

むので、味がとてもよいです。きのこ類はカロリーが低く、食物繊維やビタミンB群、ビタミンDなどの栄養がたっぷり含まれています。

※今日はスパゲティでした。想像通りの小学校の給食らしい味です。おいしい味なので、子ども達も喜んで食べることと思います。

9月24日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、三色ごはん、すまし汁 です。

わかめクイズです。

《問題》わかめは海の中では何色でしょう?

①緑 ②赤 ③茶色

正解は③茶色でした。皆さんが今食べているわかめは緑ですが、海の中では茶色をしています。収穫されてすぐにお湯に通すと、一瞬にして鮮かな緑になります。この反応はわかめに含まれるクロロフィルという色素の関係で起こります。

※給食の安全を確認するため、管理職は「検食」を早めに行わないといけません。私は猫舌なので、出来たての汁物が熱くてしょっちゅう口の中をやけどしております…

9月22日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、さつまいものシチュー、グリーンサラダ です。

食べものクイズです。

【問題】今日のシチューに入っている豆の名前はなんでしょう?今日は、答えが2つです。

①うさぎ豆 ②ひよこ豆 ③ガルバンゾー

正解は、②ひよこ豆と③ガルバンゾーです。

ひよこ豆は、ひよこのくちばしに似た突起があることから、ひよこ豆と呼ばれ、チックピー、エジプト豆とも呼ばれます。缶詰などには「ガルバンゾー」という名前で書かれていることもあります。くせがなく、栗

のようなホクホクした食感があり、カレー、シチュー、煮込み料理、スープ、サラダなどに使われます。

※豆には詳しくありませんが、「ひよこ豆」も「ガルバンゾー」も美味しい豆ですね。

9月19日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ひじきの炒り煮、お野菜つみれ汁 でした。

ひじきには子どもの体の成長に欠かせないヨウ素という栄養や、骨の成長に必要なカルシウムが多く含まれています。また、ひじきをはじめとした海藻の色の成分は「フコイダン」と呼ばれ、生活習慣病を防ぐ働きがあります。ところで、ひじきは漢字でどのように書くか知っていますか?ひじきは動物の「鹿」、しっぽの「尾」、菜の花はなの「菜」で「鹿尾菜」と書きます。ひじきは、見た目が鹿の黒くて短いしっぽに似ていることから、このように書くそうです。

※「ひじき」を漢字で書くと「鹿尾菜」だと初めて知りました。読めないですよね。勉強になりますね。

9月18日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、魚のレモンマリネ、コンソメスープ です。

ピーマンに関するクイズです。

《問題》宮崎県は全国で何番目にピーマンを多く作っている県でしょう?①1番目 ②2番目 ③3番目

正解は②2番目です。令和5年は全国2番目の生産量でした。宮崎県では、緑のピーマンだけでなく、赤や黄色、オレンジのなどのカラフルなピーマンも作られています。

※子どもの頃に食べていたピーマンは苦かった記憶がありますが、最近のピーマンはそこまで苦くなく、美味しく食べられますね。

9月17日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、大根サラダ です。

だいこんは大昔から食べられていて、日本各地に色や大きさ、形が違う様々な品種が栽培されています。七草がゆには「すずしろ」として使われます。また、古くは「おおね」と呼ばれていました。大根はビタミンCが多く、葉にはカロテンやカルシウムもたっぷり含まれています。だいこんは部位によって甘みや辛みが違います。葉に近い方が甘みが強いので、サラダなどにして食べるといいです。一方で根の先の方は辛みが強いので、漬物やみそ汁に入れるといいです。

※給食で出てくる牛乳は冷えているので、暑いときの牛乳はおいしいですね。

9月16日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、麻婆なす、バンバンジー でした。

毎月16日は「ひむか地産地消」の日です。今が旬のなすのお話です。「秋なすは嫁に食わすな」ということわざを知っていますか?これには「秋なすはおいしいからお嫁さんには食べさせない」という説と、「なすを食べると体が冷えるので大切なお嫁さんには食べさせない」という説があります。この他にも、なすが入った故事やことわざは色々あります。興味のある人はぜひ、調べてみてくださいね。

※個人的に夏休みは栄養の偏りのある食生活を送っていましたので、栄養のある給食がとてもありがたいです。

9月12日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、さつまいもの煮物、小松菜としめじのごま和え でした。

さつまいもは昔、外国から薩摩藩(今の鹿児島県)にやってきたので、さつまいもと呼ばれるようになりました。作物の育ちにくい、荒れた土地でもよく育つ作物です。江戸時代に享保の飢饉が起こり、日本中でお腹を空かせて亡くなる人達がいたときも、薩摩ではさつまいものおかげで亡くなる人が少なかったそうです。さつまいもは腸を刺激して、お腹の調子を整えてくれる食物繊維、体の中の余分な塩分を外に出してくれるカリウムがたっぷり入っていますよ。また、皮には体の老化を防いでくれる働きがあるので、皮ごと食べるのがいいでしょう。

9月11日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豆腐の中華煮、フルーツポンチ です。

キャベツに関するクイズです。

《問題》キャベツの葉は1球に何枚ぐらいあるでしょう?

①20枚 ②50枚 ③90枚

正解は ②50枚です。葉の巻き方は季節によって少し違います。冬はぎっしり、春はふんわり巻いています。

※豆腐の中華煮はおいしかったです。フルーツポンチも爽やかな味で美味しかったですよ。

9月10日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、めひかりの唐揚げ、ゆでブロッコリー、あすか汁 です。

今日は延岡市の代表的な深海魚、めひかりを使った料理です。めひかりは、延岡市の沖合、日向灘の深海300メートル前後のところで漁獲される、5~15㎝ほどの小魚で、目が大きく青く、きらきら輝いて見

えることから「メヒカリ」と呼ばれるようになりました。めひかりは、福島県いわき沖でもよく捕れ、小名浜港の名物となっています。延岡市といわき市は内藤家の繋がりで平成9年に兄弟都市になりましたが、こうした縁が両方の地域でめひかりを食べる習慣にも影響していると言い

われています。

※めひかりの唐揚げはとっても美味しいです。延岡に住んでいてよかったなと改めて感じます。

9月9日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ドライカレー、コロコロ野菜スープ です。

給食でほぼ毎日のように登場するたまねぎは、栄養のある野菜です。たまねぎは、5000年以上前の古代エジプト時代から栽培されていたようで、神様にお供えしたり、ピラミッドを造った人々は、エネルギー源として、生のたまねぎをかじって仕事をしていたといわれています。たまねぎを切ると涙が出ますが、これは硫化アリルという成分の仕業です。この硫化アリルは、火を通すと甘味成分に変わります。たまねぎには、血液をさらさらにする働きや疲れた体を元気にする働きもあると言

われています。

※今日はドライカレー、献立表を見て午前から楽しみにしている子が多かったです。

9月8日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、五目うどん、ごぼうサラダです。

ごぼうは、中国から薬草としてやってきた野菜です。ごぼうをこんなによく食べるのは、世界中で日本だけのようで、欧米人は「日本人は木

の根を食べている」と驚くそうです。ごぼうには、お腹の掃除をしてくれる食物繊維がたっぷり含まれています。ごぼう独特の香りやうま味

は皮のすぐ下にあるので、料理をする時には皮はむかずに、たわしで洗

うだけにしましょう。アクが強く、空気に触れると色が変わるので、白

く仕上げたい場合は、切った後、短い時間、酢水につけるといいですよ。

※五目うどんもごぼうサラダも、優しい味でおいしかったですよ。

9月5日(金)の給食

↑ ごはん、牛乳、じゃがいものチーズ煮、和風ドレッシングサラダ です。

今日は、じゃがいもクイズです。

【問題】 じゃがいもを一番多く作っている都道府県はどこでしょう?

① 岩手県

② 宮崎県

③ 北海道

正解は・・・

③ 北海道です。

日本で作られているじゃがいもの約8割が北海道のものです。北海道は、広い土地で大きな機械を使ってじゃがいもを作っています。

いろいろな料理に使われているじゃがいもは、野菜の中でも子どもたちに人気がありますね。

9月3日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、キムタクごはん、豆乳みそ汁 です。

キムタクごはんは、長野県の塩尻市の学校の栄養士が考えたメニューで、キムタクごはんの「キムタク」とは、「キムチ」と「たくあん」のことです。長崎県は伝統的に漬物の文化が発達している地域でありながら、子どもたちの漬物離れが進んでいました。そこで子どもたちに漬物をおいしく食べてもらいたいという想いから、このメニューが生まれました。2011年に全国放送のテレビ番組でキムタクごはんが取り上げられたことで、広く知られるようになりました。

9月2日(火)の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしの甘露煮、きゅうりのおかか和え、けんちん汁 です。

いわしに関するクイズです。

《問題》いわしは海の何と言われるでしょう?

① 海の米

② 海の大豆

③ 海の野菜

正解は ① 海の米です。

いわしはたくさんとれ、他の魚にとっても一番のえさになり、魚の主食になるという意味で、「海の米」と言

われます。

けんちん汁やきゅうりのおかか和えは、さっぱりとした味で、暑さで食欲の落ちているこの時期にはぴったりのメニューでした。

9月1日(月)の給食

↑今日の給食は、コッペパン、牛乳、酢鶏、ラビオリスープ です。

二学期が始まりました。新学期を迎え、みなさん、はりきっていると思いますが、この時期は夏の疲れがでてくるとともに、朝、夕の気温の変化で体調を崩しやすい時期でもあります。栄養・休養・運動をバランスよくとり、体調を整えましょう。ラビオリは、イタリアのパスタ料理のひとつです。小麦粉を練ってよくのばし、チーズや細かく刻んだ肉、野菜などを挟んでゆでたものです。トマトソースなどをかけて食べます。今日は、スープに入れましたよ。

7月31日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ドックパン、牛乳、フカサンド、キャベツのサウザンドレッシング和え、ふわふわスープ です。

毎日暑いですが、夏バテしていませんか?夏バテを防ぐための4つのポイントは、①栄養バランスのとれた食事をとる ②朝食をしっかり食

べる ③豚肉などに多く含まれるビタミンB群をたっぷり食べる④冷たいものを食べすぎない です。明日から夏休みですが、規則正しい生活をし、充実した夏休みを過ごしてくださいね。

※今日が1学期最後の給食です。毎日美味しい給食を提供していただいた北浦町学校給食センターのみなさま、ありがとうございました。

7月30日(水)の給食

↑ 昨日の給食は、ごはん、牛乳、ホイコーロー、ぎょうざスープ でした。

※昨日は津波注意報の発令もあり、津波予想時刻前の避難も視野に入れ給食は11:30開始に早めてもらいました。バタバタしており1日遅れの紹介になります。おいしかったです。

7月29日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、れんこんサラダ です。

生のトマトと缶詰などのトマトの加工品はどちらが栄養があると思いますか?水煮缶やジュース、ケチャップなどの様々なトマト加工品は、完熟状態で収穫されてからすぐに加工されるので、栄養成分は生のものとほとんど変わりません。ただ、塩分が含まれるものもあるので、注意が必要です。今日のハヤシライスには、トマトをすりつぶして裏ごしをしたトマトピューレやトマトケチャップなどのトマトの加工品を使っています。

※北浦小の給食ハヤシライスはとっても美味しいですよ。

7月28日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、焼きそば、まめまめサラダ です。

大豆に関するクイズです。

【問題】からだに大切な栄養がぎっしり詰まった大豆は、よく「畑の○○」といわれますが、○○に入ることばは次のうちどれでしょう?

①王様 ②肉 ③野菜

正解は②肉です。大豆は「畑の肉」といわれるほど、体をつくるたんぱく質がたっぷり含まれいます。大豆は豆腐、みそ、しょうゆ、納豆、きなこ、油、もやしなど色々な食品に変身しますよ。

※1学期の給食も今日を含めてあと4日となりました。給食は栄養満点でありがたいですね。

7月25日(金)の給食

今日の給食は、ごはん、牛乳、魚のさっぱり揚げ、きゅうりの塩もみ、つぼん汁 でした。

今が旬の青じそは、大葉ともいいます。青じその爽やかな香りは料理のアクセントになりますね。青じそは、野菜の中でもビタミンAを多く含みます。ビタミンAは肌や目などの健康を守り、感染症を予防する働きがあります。また、香りの成分には、食中毒の菌をやっつける効果があります。刺身のつまには、よくしそがついていますが、これで納得ですね。

※「つぼん汁」は、熊本県人吉球磨地方の、郷土料理だそうです。野菜のうまみがたっぷりのおいしい一品でした。

7月24日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ミートソーススパゲティ、日向夏ドレッシングサラダ です。

食べ物クイズです。ヒントを3つ出すので、私が誰かを当ててください。

ヒント1 主役というよりは隠し味で料理を引き立てることが多いです。

ヒント2 独特のにおいがします。

ヒント3 豚肉と相性がよく、一緒に食べると体が元気になります。 正解は、にんにくです。今日のミートソーススパゲティにはにんにくと豚肉が入っているので、元気が出るメニューですね。

※ミートソーススパゲティは子ども達の大好きなメニューなので、みんな美味しく食べそうです。

7月23日(水)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、ごまみそ煮、おひたし です。

小松菜は、栄養豊富でくせがなく、様々な料理に使われます。小松菜クイズです。

【問題】小松菜の名前の由来はなんでしょう?

①初めて作った人の名前

②たくさん栽培されていた場所

③松の木の根本に生えているから

正解は②たくさん栽培されていた場所です。「小松川村」の「小松」という名を青菜につけ、「小松菜」となったそうです。

※小松菜のおひたしはあっさりしていて美味しくいただけました。

7月22日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、豚玉丼、かみかみサラダ です。

にんじんクイズです。《問題》にんじんはあることでナンバーワンの野菜です。何のナンバーワンでしょう?

①日本での生産量

②給食で使う回数

③子どもの苦手な野菜

正解は②給食で使う回数です。にんじんは、ほぼ毎日給食で使います。その理由は彩りもよく、栄養もたっぷりだからです。和洋中、どんな料理にも使えます。

※たしかに、にんじんを給食で見ない日はありませんねぇ。

7月18日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ゴーヤチャンプルー、夏野菜のみそ汁 です。

ゴーヤはウリ科の植物で、沖縄本島では「ゴーヤー」と呼びます。全国に広がるにつれ「ゴーヤ」と短く言い表わされることが多くなりました。いぼに覆われた見た目がレイシ(ライチ)に似ていることから「ツルレイシ」、また味から「にがうり」とも呼ばれます。ゴーヤには、病気から体を守ってくれるビタミンCが多く含まれています。また、苦みには食欲を増す効果があるとも言われています。給食のゴーヤチャンプルーはあまり苦くなく、食べやすいですよ。

※好き嫌いはあると思いますが、ゴーヤチャンプルー最高ですね!

7月17日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ジャージャーめん、小松菜サラダ です。

手洗いに関するクイズです。

《問題》石けんを使った手洗いで、ウイルスはどれぐらい減るでしょう?

①約100万個から約1万個に減った。

②約100万個から数百個に減った。

③約100万個から数個に減った。

正解は③約100万個から数個に減ったです。

手洗いは、感染症の予防に効果があります。石けんで約30秒ほどかけて、手のひら、手の甲、指先、爪の間、親指、手首などをしっかり洗いましょう。

※ジャージャー麺、おいしかったです。小松菜サラダはさっぱりしていいですね。

7月16日(水)の給食

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。給食では、しいたけがよく登場しますが、このしいたけは、地域で作られているものです。しいたけにはうま味成分であるグアニル酸がたっぷり含まれています。乾燥させてうまみ成分を凝縮させたほししいたけは、和食のだしとして欠かせない存在です。だしがきいていると、減塩(薄味でもおいしく食べること)ができます。また、しいたけには、お腹の掃除をしてくれる食物繊維もたっぷり含まれています。今日は冬瓜スープにしいたけが入っていますよ。

7月15日(火)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、五目ずし、魚そうめん汁 です。

酢は古くから使われている調味料です。今から6000~7000年前のバビロニア(現在のイラク周辺)で酢を作っていたという記録が残っています。酢には細菌が増えるのを防ぐ働きや、食べ物を軟らかくする働きがあります。また、酢を使うと塩気を感じやすくなるので、料理に使う塩の量を減らすことができます。そして、疲れた体を元気にしてくれる働きがあります。給食では酢の物や酢漬づけ、マリネ、サラダのドレッシングなど様々な料理で酢を使います。今日は五目ずしに入っていますよ。

※酢が体にいいのは分かります。しかし口内炎ができている今日のようなときの酢はつらいです…。

7月14日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、豚肉と野菜のカレー煮、アセロラジュレフルーツ です。

アセロラという果物を知っていますか?アセロラは直径が2センチ前後で、重さは5~8gと小さく、少しでこぼこした形をした赤い果物です。アセロラには、病気から体を守り、肌の健康を保つビタミンCがたっぷり含まれています。日本では、アセロラドリンクの登場でよく知られるようになりましたが、ゼリーやジャムにも使われます。今日は、アセロラジュレを使っています。ジュレは、ゼリーを崩したような見た目

で水分が多く、とろっとした食感のもののことをいいます。

※アセロラジュレフルーツがおいしくて幸せでした。

7月11日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ツナ丼、豆乳豚汁 です。

豚肉クイズです。【問題】豚肉を食べると体にどのようなよいことがあるでしょう?①疲れた体が元気になる ②おなかの調子がよくなる ③歯が痛いのがよくなる 正解は①疲れた体が元気になるです。豚肉にはビタミンB1がたっぷり含まれています。ビタミンB1は炭水化物をエネルギーに変えるために欠かせないビタミンです。豚肉を食べるとスタミナがつきます。

※豚肉のいっぱい入った豆乳豚汁はおいしかったですよ。

7月10日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、鶏肉とズッキーニのトマト煮、ひじきサラダ です。

ズッキーニは、何の仲間だと思いますか?…きゅうりに似ているからきゅうりの仲間かなと思った人もいるかもしれませんが、実は、ペポかぼちゃというかぼちゃの仲間です。完熟した実を食べるかぼちゃとは違いズッキーニは未熟な実を食べます。歯ごたえや味はなすに似ており、形は細長いものや丸いものもあり、色も緑と黄色があります。

※ズッキーニを食べる機会があまりないので、久しぶりに食べましたがおいしかったです。

7月9日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、千切り大根の煮物、鮭ボールの汁 です。

鮭に関するクイズです。【問題】鮭は何魚でしょう。①赤身魚 ②白身魚。正解は②白身魚です。鮭の身の色はピンクですが、これは鮭がえさとして食べたえびなどの色です。鮭のピンクの色素には、アスタキサンチンという名前がついており、私たちの体の老化を防ぐ働きがありますよ。

※今日の北浦小学校の給食もおいしかったです。暑いので冷えた牛乳がおいしかったです。

7月8日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、チキン南蛮、タルタルソース、ゆでブロッコリー、キムチスープ でした。

7月8日はチキン南蛮の日です。宮崎県延岡市の郷土料理であるチキン南蛮は、洋食屋「ロンドン」で修行をしていた2人の料理人が「ロンドン」のまかない料理をもとに考えた料理です。2人の料理人はそれぞれ「味のおぐら」と「直ちゃん」というお店を出しました。「味のおぐら」ではもも肉を、「直ちゃん」では胸肉を使ってチキン南蛮を作るそうです。また、甘酢だけのシンプルなものや、タルタルソースで味を加

えたものもあります。

※チキン南蛮最高です!私も大好きです!

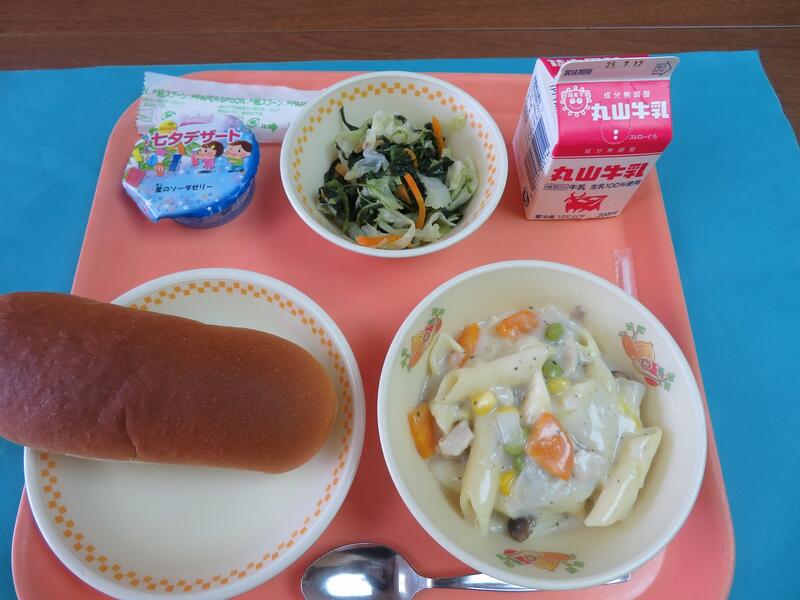

7月7日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ペンネのクリームソース煮、ほうれん草のサラダ、七夕デザート でした。

七夕に関するクイズです。

【問題】7月7日の七夕にはそうめんを食べる風習がありますが、そうめんは何から作られているでしょう。

①小麦粉 ②片栗粉 ③豆腐

正解は①小麦粉です。

※今日は七夕ということで、デザートが付いていました。冷たくて爽やかなソーダ味のゼリーで幸せでした。

7月3日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豚肉のごまみそマヨネーズ、野菜コーンスープ です。

食べ物クイズです。今からヒントを3つだすので、私がだれかを当ててください。

ヒント1 その昔、ポルトガルから伝えられた野菜です。

ヒント2 北海道、千葉県、茨城県などで多く作られています。

ヒント3 緑の皮をむくと、中から黄色のつぶがたくさんでてきます。

正解は、夏が旬のとうもろこしでした。

※今日の野菜コーンスープはとうもろこしの存在感が抜群でおいしかったですよ。

7月2日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、厚揚げの中華煮、春雨の酢の物 です。

きゅうりは、夏が旬の野菜です。瑞々しい食感とさわやかな香りが、涼しさを感じさせてくれますね。

さて、きゅうりには、なぜ、とげとげがあると思いますか?きゅうのとげとげは、きゅうりが完熟するとしおれてなくなります。お店に売っているきゅうりの中には白い未熟な種が見られますが、本当はきゅうりは、種が熟すまでは食べられたくないので、とげとげを作って自分の身を守っているのです。私たち人間は、未熟なきゅうりがおいしいので食べています。

7月1日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのおかか煮、いんげんの和え物、野菜ごま汁 です。

ごまは「種実類」といって、種を食べるものの仲間です。種実類の仲間には、ごま以外にもアーモンド、くり、くるみ、ピーナッツ、ぎんなんなどがあります。ごまのルーツは、アフリカのサバンナ地帯とされています。歴史は古く、ナイル川流域では、紀元前3000年以上前から栽培されていたようです。ごまの種類は、種子の外の皮の色によって、白

、黒、金の大きく3種類に分けられます。世界には、色や形、大きさなど、様々なごまがあり、なんと!3000種類もあるそうです。ごまには、血管を若く保ち、老化を防ぐ働きがあります。

※7月になりました。今日の給食も美味しい給食です。

6月30日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、チャプチェ、ごぼうサラダ です。

食べ物ものクイズです。

《問題》競争などで相手を一気に抜いてしまうことを「〇〇抜き」といいます。〇〇に入る言葉はなんでしょう?

①だいこん ②にんじん ③ごぼう

正解は③ごぼうです。「ごぼう抜き」は、まっすぐなごぼうを土から一気に引き抜くさまから生まれた言葉ばです。

※暑い日には今日のごぼうサラダのような冷たいサラダがひんやりして美味しいです。

6月27日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、野菜のキムチチーズ煮、ごまじゃこサラダ です。

食事が終わった後にするあいさつ「ごちそうさま」にはどのような意味があると思いますか?ご馳走の「馳走」とは、もともと「走り回る」ことを意味しています。このあいさつは、昔、大事なお客様をもてなすために、馬に乗って遠くまでかけてまわって食べ物を集めてきた人たちの苦労への感謝を表わすものとして生まれたそうです。毎日食事ができているのは、様々な人達の協力があるからです。心を込めてあいさつをしましょう。

※教室からはいつも元気に「いただきます」「ごちそうさまでした」という声が聞こえてきます。

6月26日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、フカのピリカラフル、白花豆のスープ です。

フカとは、何の魚のことでしょう?・・・サメです。サメは、地域によって、サメ、フカ、ワニなど呼び方が違います。宮崎県では、延縄、底引網で捕ったドチザメ、ツマリザメなどが食べられており、刺身や湯がいてすみそなどで食べます。あっさりしており、食欲がない夏などでもおいしく食べられますよ。また、今日は油で揚げたフカと野菜を砂糖、酢、醤油、トウバンジャンで絡めて、食べやすく料理しました。宮崎県産のカラーピーマンも入っているので、彩りもいいですね。

※フカと聞いておそるおそる食べてみましたが、あっさりしていて美味しくいただけました。

6月25日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、フルーツナタデココ でした。

ナタデココクイズです。《問題》ナタデココの材料はどれでしょう?

①寒天 ②ココナッツミルク ③豆腐

正解は②ココナッツミルクです。ナタデココとは、ココナッツミルクにナタ菌(酢酸菌)を加え発酵させた発酵食品です。寒天に似ている独特の歯応えがあり、デザートなどによく使われます。

※ 個人の問題ですが、家でカレーを食べた翌日の給食がカレーのことが多いのはなぜでしょう…