都城市立大王小学校 公式ホームページ

学校の様子

おかげ祭り体験(3年生)

11月7日(木)

おかげ祭り実行委員会の皆さんが来校、祭り体験活動をしてくださいました。

御神輿の体験

みんなよく声が出ていました。

獅子舞体験

中に入る機会はなかなかないですね。

祭り太鼓の体験

元気よく、いい音出てました。ポーズも決まってます。

子ども達の地元愛が深まったことでしょう。

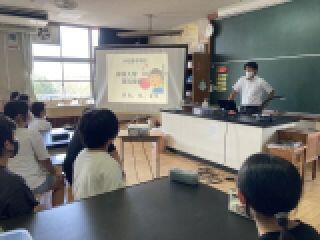

霧島酒造出前授業(4年生)

11月7日(木)

4年生では、総合的な学習の時間でSDGsについて学習しています。

SDGsとは、持続可能な開発目標と訳されています。2015年9月25日に国連総会で採択された、持続可能な開発のための17の国際目標です。国内の様々な企業が取り組んでいます。今回は、地元の企業である霧島酒造の取組について出前授業をしていただきました。

霧島酒造では焼酎を造っています。当然ながら原材料の芋が産業廃棄物として出ます。これを使ってメタンガスを作り、発電や燃料に使っているそうです。

↑発電した電気で走る社用車

2校時から4校時まで、お話を聞いたり、実験をしたり、大変充実した内容でした。

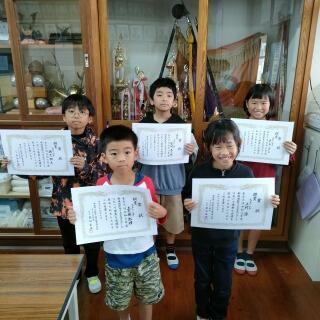

都城地区サイエンスコンクール表彰(その2)

11月7日(木)

以前も紹介したサイエンスコンクールの表彰。前回の記事ではお休みの人がいましたので、本日あらためて表彰をしました。

佳作 6年 坂元就一さん

佳作 6年 石井秀祐さん

おめでとうございます!

いい笑顔ですね。

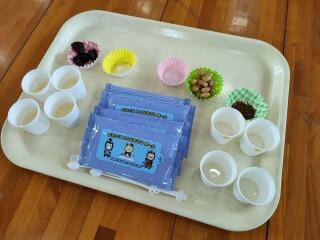

小中一貫教育合同研修会

11月6日(水)

小松原中学校区の小中一貫教育合同研修会を大王小で開催しました。

大王小と小松原中、他の中学校区からも数名が参加し授業研究会を行いました。

1年3組 国語

4年2組 理科

5年1組 社会

3つの学級の児童の皆さんは緊張したことでしょう。よくがんばってくれました。

授業後は、意見交換など研究会を実施しました。

卒業生からのプレゼント

11月5日(火)

本校卒業生で泉ヶ丘附属中学校に進学した外園一華さんから、母校である大王小のことをまとめた「大王小新聞」をいただきました。

大王小のことを大変上手にまとめてあり、大王っ子のよい手本となりそうです。職員室横の掲示板に掲示しますので、お越しの際はぜひ御覧ください。

学校運営協議会

11月5日(火)

小松原中学校と合同の学校運営協議会を開催しました。

お忙しい中、出席いただいた委員の皆様ありがとうございました。

今回は、年末に実施する学校評価についての説明の後、校内の樹木点検を実施しました。

うろができて空洞化が進んでいる木や張り出している枝など、数本の心配なものが見つかりました。今後、市へ報告して要望していきます。

都城地区サイエンスコンクール入賞者表彰

都城市で実施されたサイエンスコンクールの入賞者表彰を行いました。全部で7名の皆さんが入賞しました。

【銀賞】

2年 上村澪さん「みじかな太陽のヒミツ」

【銅賞】

1年 上久保虹輝さん「メントスコーラのふきだすりゆう」

4年 坂元柳太さん「にゃん時計」

5年 黒木はなさん「めだかは本当に11日で生まれるのか」

【佳作】

5年 宮﨑高志郎さん「変げん自ざいのかたくりこ」

6年 坂元就一さん、石井秀祐さん「メダカの性質」

みなさんよくがんばりましたね。

今日はお休みの人もいましたので写真は5人分だけです。

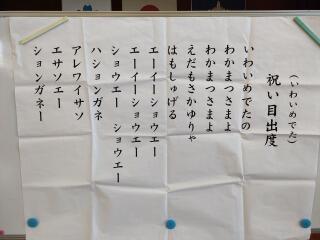

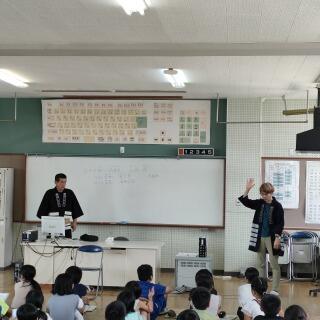

味覚の授業

10月31日(木)

4年生で味覚の授業を実施しました。

講師は「ローカルフードコーディネーター」の井ノ上亜里沙先生です。

味の基本となる5つの味覚のこと、食材や食感を味わう演習など楽しく味覚について学習しました。

運動会 開催

10月27日(日)

直前の一週間はずっと天候がすぐれず、当日の天気が心配された運動会でしたが、なんと雨予報が曇り予報に変わり、開催することができました。

準備から片付けまで、多くの保護者の皆様に御協力いただきました。ありがとうございました。

インフルエンザ流行で一部種目が実施できなかったり、参加できなかった児童の皆さんがいました。大変残念な思いをされたと思います。3年生については、11月21日の参観日で実施できなかった種目を参観授業として実施予定です。今回の対応については、いろいろとお考えもあるかと思いますが、前後の行事等による児童の負担も考慮しての対応でした。御理解いただけましたら幸いです。

現役消防士による社会科学習

10月22日(火)

3年生の社会科では、地域学習をします。

今日は本校副会長である谷山さんはじめ、計3名の消防士の皆さんが来校し、防災についてのお話と演習をしていただきました。

あいにくの雨でしたが、渡り廊下を使って消化器訓練も実施。座学だけでなく火事のときにどう行動すべきかを演習で学習しました。

自動車工場見学

10月21日(月)

便利な時代になりました。

遠く離れた大分ダイハツ自動車工場の見学をオンラインで行いました。

5年生の社会科学習では工業の学習で自動車工場について学びます。実際の組み立ての様子をオンラインで解説してもらいながら学習しました。

小松原地区まつり

10月19日(土)

10月19日・20日は小松原地区まつりです。

大王小児童の作品展示をしています。

20日は大王小の輪がわた飴販売で出店します。

ひなたの学びミーティング

10月17日(水)

職員研修を行いました。

今回は、県内一斉にオンラインで実施されたひなたの学びミーティングという研修です。全職員参加で全国学力調査結果をもとに学力向上のための研修を行いました。

運動会予行練習

10月17日(木)

運動会の予行練習を実施しました。

全体練習の回数は少ないながら、子どもたちはしっかりがんばってくれました。

応援リーダーもやる気あふれる動きや声でがんばっていました。

運動会・全校体育

10月9日(水)

1校時に全校体育を実施しました。

1回目は、開閉開式やラジオ体操、応援リーダーの動き確認などをしました。晴天でしたが、気温はさほど暑くならずよかったです。

団長児童はじめ応援リーダーの気合いの入った表情が印象的でした。

茶道クラブ

10月3日(木)

本校のクラブ活動では、地域の方の御協力により茶道クラブがあります。

日本の伝統である茶道を学ぶ貴重な機会になっています。

御指導ありがとうございます。

今回も素敵なお花をいただきました。

朝のあいさつ運動

10月3日(木)

今朝は、子どもたちが児童用下足室前であいさつ運動をしていました。

委員会活動の運営委員会の子どもたちでした。

定期的にあいさつの声かけをしてくれています。

委員の子どもたちのがんばりが、ほかの子どもたちにも広がるといいなと思います。

1・2・4年生 バス遠足でした

10月2日(水)

今日は1・2・4年生はバス遠足に行きました。

1年生は給食センターを見学し、くまそ公園でお昼・・・の予定でしたが天候がすぐれず、お弁当は体育館で。

お友達と食べるお弁当タイム、楽しそうでした。

2年生は、観音池公園と三股町立図書館の見学でした。

なんだかかっこいい図書館です。

4年生は科学技術館に行きました。

楽しく遊びながら学べる施設です。

学校の外でもしっかり学んだ子どもたちでした。

都北地区学校創意工夫工作展 入賞おめでとう!

10月2日(水)

都北地区学校創意工夫工作展にて、本校児童の入選がありましたのでご紹介します。

タイトル「お母さんの仕事を本にしたよ」

3年 西山心優さん

立派な賞状とトロフィーを持ってきてくれましたので、校長室で表彰をしました。

家族愛あふれる素敵な作品だなぁと思いました。

来年も出品するそうです。次回作も楽しみです。

県内各地で入賞した作品が展示される作品展が開催されます。

第83回宮崎県学校発明くふう展

10月18日(金)~10月20日(日)

宮崎科学技術館にて

来年チャレンジしてみたい人は優秀な作品を見に行くといいですよ。

秋の遠足・3年生

2学期はバス遠足です。

3年生は宮崎市のフェニックス自然動物園に行きました。

ちょっと暑いすぎたかな?子どもたちは暑さに負けず元気に過ごしました。

暑いので昼食は室内にて。

楽しく遠足を楽しみました。

修学旅行2日目

修学旅行2日目です。ちょっと暑すぎるぐらいの晴天でしたが、子どもたちは元気に活動しました。

【朝食】

【ホテルを出発】

【いおワールドかごしま水族館】

【自主研修】

【公民館に到着】

たくさんの学びのあった二日間になりました。

第2回家庭教育学級(給食試食会)

第2回の家庭教育学級として給食試食会を実施しました。

今回は、子どもたちの給食当番の様子の参観、給食当番体験も企画しました。

さすがの手際で配膳です。

試食会です。楽しく会食いたしました。

牛乳の飲み方が話題になりました。

片付け後は、栄養教諭から給食についての講話でした。

学校給食について理解を深めていただけたなら幸いです。

好評でした。第2回も考えてみようかなと思案中です。

修学旅行1日目

大変よい天気に恵まれ、修学旅行初日を迎えました。

【出発式】

【平川動物園】

【桜島フェリー】

【ホテルで夕食】

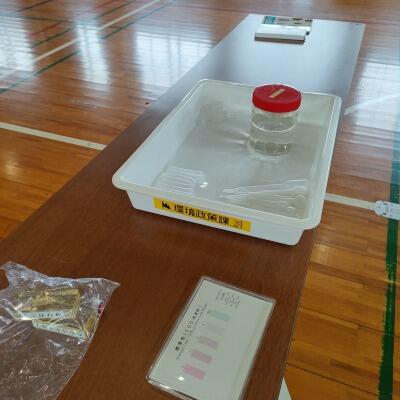

3年社会科見学、4年水辺環境調査

9月25日(水)

3年生は社会科見学に行きました。

見学先は、最近移転したハピネスです。

出発時は、ちょっとだけ雨模様でした。

お店の方からの説明でスーパーマーケットの学習をしました。

4年生は、体育館で水辺環境調査の学習です。

保健所の方の講話と市役所の生活環境課の皆さんによる調査体験をしました。

熱心に聞いていました。

中学校体験授業

9月20日(金)

お隣の小松原中学校にて、6年生が体験授業を受けました。

理科や英語の授業を体験しました。

中学校のイメージはつかめたかな。

準備いただいた中学校の先生方、ありがとうございました。

季節の花

9月20日(金)

本校のクラブ活動には茶道クラブがあります。

地域の方が講師にきてくださっています。

講師のおひとりの方が、花をくださいます。ご自宅の庭に咲いた花だそうです。

花はいいですね。癒やされます。お心遣いに感謝。

俵踊りの練習がはじまりました

9月19日(木)

今年も運動会で、5年生が地域の伝統芸能「俵踊り」に挑戦します。

今日は保存会の8名の方々が来校、指導をしてくださいました。

まずは見よう見まねです。保存会の皆さんが優しく教えてくださいました。これから仕上げていくことでしょう。がんばれ5年生!

3年生 おかげ祭り講話

9月19日(木)

3校時におかげ祭り講話を行いました。

3年生では地域について調べ学習をしています。

今回は、おかげ祭り保存回の山路修さんを講師に招きました。

合い言葉「おかげさまです」で講話が始まりました。

おかげ祭りのことをたくさん教えていただきました。

大切なのは、

「あいさつ」「お礼」「ごめんなさい」

というお話が印象深かったです。

おかげ祭りのことだけでなく、子どもたちのこれからの仲間作りのためにもなるお話でした。

運動会の団が決まりました

9月19日(木)

1校時に運動会の結団式を行いました。

団の色を決めるときは、体育主任の園田先生の楽しい仕掛けがありました。

団の色がきまり、団旗の授与です。

授与の後は、団長や応援リーダーの紹介と挨拶をしました。

どの団もやる気があり大変頼もしいです。

応援団長やリーダーは、運動会の練習・準備とは別にたくさんの練習をしていきます。団長を中心にチームワークよくがんばってくれることでしょう。期待しています。

小中合同あいさつ運動

9月18日(水)

今朝は、小松原中学校と合同のあいさつ運動でした。

大王小からは6年生が参加しています。

※画像は、児童本人の許可を得て掲載しています。

大王小では、「大王っ子あいさつ+1」に取り組んでいます。

あいさつの前後にひとこと付け加え、コミュニケーションを増やし、互いをさらに知る機会にしようというものです。

例えば、「○○さん、おはよう」と名前を付けたり、「おはよう、今日の■■楽しみだね」と話題提供したりします。8月に行われた宮崎県いじめ問題子供サミットで発表し、テレビ番組で紹介もされた取組です。御家庭や地域でも広がるといいなぁと思います。

宿泊学習(2日目)

9月13日(金)

就寝時刻にはどの部屋も静かになりました。

しっかり寝た2日目、はじめは潮風追跡ハイキングです。

松林のポイントをクリアしていくと太平洋が広がる景色でした。

協力したり、ケンカしたり、その全てが大切な経験です。

退所式

職員の皆さんのお見送りの中、自然の家を後にしました。

2日間の経験を今後にいかしてさらにたくましく成長してほしいと思います。

宿泊学習(1日目)

9月12日(木)

今日から、5年生は宿泊学習です。

青島青少年自然の家で一泊二日を過ごします。

朝の出発式に始まり、自然の家での入所式、フィールドアスレチック、と楽しく活動しました。

部屋でのベッドメイキングや食事など、自分たちで考え判断して行動するのがこの宿泊学習です。スケジュールを確認しながら、よくがんばって過ごしていました。

地震避難訓練を実施しました

9月11日(水)

全校児童が参加しての地震避難訓練を実施しました。

放送による緊急地震速報を聞いてすぐに身を守る行動をとることができました。

集合場所への移動では、500名をこえる児童数の一斉避難でしたが、声を出す子はほとんどなく、あわてず落ち着いて避難行動をすることができました。

先日、宮崎県でも大きな地震が起きたばかりです。

地震発生時に命を守る行動がとれるようになってほしいと思います。

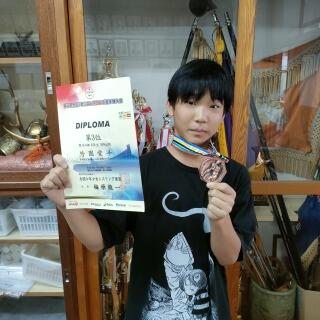

全国3位!おめでとう!!

9月10日(火)

全国で活躍する大王っ子から、うれしい報告がありました。

全国少年少女レスリング選手権大会で3位入賞。

6年生の外園愛斗さんです。

全国レベルの大会で上位入賞は本当にすごいです。

これからの活躍も楽しみです。

運動場整備などしていただきました

9月8日(日)

PTA三役や大王の輪メンバーの方々に御協力いただいて、運動場の整備と中庭の水たまり対策の砕石敷設をしました。

早朝から約1時間の作業。

おかげさまで運動場や中庭のでこぼこがきれいになりました。

御協力ありがとうございました。

自殺予防週間について

「自殺対策基本法」(平成 18 年法律第 85 号)第7条第2項において、9月 10日から9月 16 日の1週間は「自殺予防週間」と位置づけられています。

特に長期休暇明け前後にはこどもの自殺リスクが高まることから、自殺予防週間に先駆けて長期休暇期間中から啓発活動を行っていくこととしています。

本校では、次の取組をします。

○本校全児童へ児童向け文部科学大臣メッセージを配付(紙)

○保護者へ保護者向け文部科学大臣メッセージをsigfy配信

○ポスターの掲示

○相談窓口、啓発動画、公式Webサイト等の紹介

相談窓口

相談窓口PR動画「君は君のままでいい」(文部科学省・厚生労働省)

https://www.youtube.com/watch?v=CiZTk8vB26I

子供のSOSの相談窓口https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

啓発動画

「知らせてほしい、心のSOS」

https://www.youtube.com/watch?v=Rtz8ZVWsFgE

公式サイト

厚生労働省ウェブサイト「まもろうよこころ」

電話やSNSの相談窓口などの情報を分かりやすく紹介しています。

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

9月参観ありがとうございました

9月5日(木)

今日は、2学期最初の参観日でした。

参観授業のみの実施でしたが、たくさんの保護者の皆様にご参観いただきました。ありがとうございました。

今回、諸事情で教頭が一人で駐車場整理をすることになったのですが、皆さん大変協力的で、遠くからの合図にもしっかり気付いて指示に従ってくださいました。おかげさまで、大変スムーズでした。本当にありがとうございました。

4校時の参観授業が終わった後、保護者を待つなどの理由で家庭科室を開放しました。こちらの自習監督をしていたのですが、1~3年生の子ども達、大変おりこうさんでした。みんなちゃんと宿題に取り組み、控えめな声の大きさの話し声、走り回らず座って過ごす、すばらしかったです。

椅子の片付けもみんなでバッチリでした。

お迎えが来るまでの間、じゃんけん遊びで楽しく過ごしました。

台風の影響・テレビ放送の御案内

台風10号による被害調査への御協力ありがとうございました。

一部、建物の被害はあったようですが、人的被害はないとのことで安心いたしました。

学校施設の被害も大きなものはなく、若干の雨漏り程度で子どもたちの学習活動には影響ありません。

倒木はありませんでしたが、大きな枝が落ちている等、しばらくは注意が必要になりそうです。上の方にひっかかっている枝は見えづらく、枯れ始めるまで分からない場合がありますので、当面の間は樹木下での遊びは控えるようにします。

周辺道路は飛ばされた枝や葉が大量にありましたので、本日職員で清掃・片付けをしました。樹木が多い通学路では、落ちている枝などに足を取られることがないよう気を付けて登校するよう御家庭でも御指導ください。

さて、本題です。

先日開催された「宮崎県いじめ問題子供サミット」の放送についてお知らせです。

8月31日(土)13:25~13:35

UMKテレビ宮崎「のびよ!みやざきっ子」

本校6年生2名が代表参加しました。ぜひ御覧ください。

台風10号接近に伴う本校の対応について(2024/08/28更新)

※sigfyにてお知らせした内容と同じものをまとめて掲載しています。

8月29日(木)

市内全ての小中学校は臨時休業です。

8月30日(金)←更新

市内全ての小中学校は臨時休業です。

※児童クラブ等の利用予定変更の連絡は、各御家庭でお願いいたします。

台風情報(気象庁)

↑↑気象庁提供の台風情報ページへのリンクです。(別窓開きます)

台風の前にやっておくべき対策(YAHOO!JAPAN)

↑↑台風対策の参考サイトです。(別窓開きます)

頼りになる6年生!!

台風10号接近に伴って、対応をしていたところ、6年生の子ども達から手伝いの申し出がありました。

先生から言われてではなく、自分たちから進んで申し出てくれたのだそうです。とてもうれしい申し出でした。

同時に、なんとよく気が付く6年生だろうと感心しきりです。

子ども達が特に気にしていた玄関前のプランター等の移動を手伝ってもらいました。

十数名の6年生のおかげで、あっという間に作業が終わりました。

頼りになる6年生、これからの活躍も楽しみでなりません。

ありがとう!

全国大会出場!(銃剣道)

8月26日(月)

以前、九州大会での受賞をお知らせしました銃剣道の子ども達。

今度は、全国大会の結果を知らせてくれました。

6年 南脇蓮さん 男子の部5位

6年 南脇花奈さん 女子の部優勝

2人で出場した団体の部では準優勝

全国大会に出場できるだけでもすごいことです。

そしてさらに入賞することは本当にすばらしいです。

普段の努力の賜ですね。

これからの活躍も楽しみです。

2学期始業です

8月26日(月)

今日から2学期が始まりました。

暑さ対策のためオンラインで始業式を行いました。

【校長先生のお話】

【校歌斉唱】

音楽室から演奏を中継して全校児童で歌いました。

伴奏は、6年生の宮里栞菜さんです。バッチリでした。

【生徒指導主事の話】

大王小学校では、あいさつをがんばろうと取り組んでいます。

みんなが気持ちよくなるあいさつについてのお話でした。

6年生があいさつの実演をしてくれました。

大きな行事がもりだくさんの2学期が始まりました。

心と体を学校モードに切り替えて、みんなでがんばっていきましょう。

ところで、台風10号が近付いてきています。

sigfyでお知らせしますので、随時確認をお願いします。

令和6年度宮崎県いじめ問題子供サミットに参加しました

8月21日(木)

令和6年度宮崎県いじめ問題子供サミットが県庁で開催され、本校6年生2名が参加し、発表をしました。

県内7つの小中学校が参加。

大王小の取組について発表しました。

発表の後は、グループ討議・発表でした。

小中学生一緒に意見を伝え合い、発表しました。

最後はみんなで記念撮影。

終了後、UMKテレビ宮崎から取材を受けたそうです。

放送予定をお知らせします。

★8月21日(木)18:09~19:00 「#Link」

放送されました。Web版はこちら

※Web版の掲載は1週間程度です。

★「のびよ!みやざきっ子」でも放送予定とのことです。

6年生の2人は、発表はもちろんグループ討議でも気後れすることなく参加しているところが大変すばらしかったです。よく頑張ってくれました。また、児童の送迎に御協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

先生達は夏休みも仕事をしています

児童の皆さん、夏休みはどうですか?

健康第一、命を大事に、毎日を過ごして欲しいと思います。

さて、先生達も夏休みかというと、実はいつも通りお仕事をしています。今日は市内の先生方が集まっての研修会が開かれました。

都城市教育委員会主催の研修会で「授業力向上セミナー」です。講師は本校の堂園先生です。2時間の研修で、特別活動について講義をしました。

児童の皆さんが、学校でタブレットPCを使って学習するように、先生方の研修もパソコン必須です。資料は全てデジタル配付です。

児童の学習でも使うClassroomやfigjamなどのアプリを使って研修をしました。

先生達もがんばっています。

児童の皆さんも宿題がんばってくださいね。

地域と学校 その2

8月3日(土)

宮崎県教育庁の主催で行われた、県民総ぐるみ「地域・学校づくりのつどい」にオンラインで参加しました。地域からは、民生児童委員や学校運営協議会委員の皆さんが参加いただきました。

コミュニティスクールの実践事例の講話や報告があり、地域活性化と学校教育の充実について学びました。

講話の後は、参加者によるワークショップで、多くの有意義な意見や情報の交換をすることができました。

コミュニティスクールって何?という方はこちらを御覧ください。

クリック→★★★

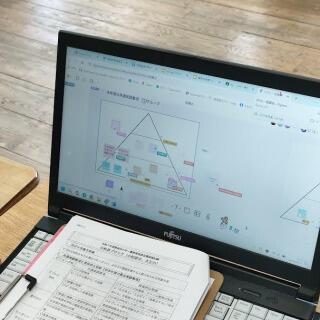

小中一貫教育合同研修会

8月1日(木)

大王小学校と小松原中学校は、1小1中と言いまして小学校を卒業するとほとんどの児童は小松原中学校へ進学します。学校同士もすぐ隣という立地です。小学校と中学校の教育活動を連携するためこのような研修会を行っています。

今回は、デジタルツールを活用しての研修でした。

校長挨拶は、テレビ会議アプリGoogleMeetを使って行いました。

その後、各教室ではfigjamというアプリを使いながら、話合いを進めました。このアプリは、今後子ども達の指導にも使用します。

ICT活用スキルアップも兼ねた研修となりました。

地域と学校 その1

8月1日(木)

小松原地区の民生児童委員の皆さんと情報交換会を行いました。

子ども達の登下校の見守りや地域の方々への支援をしてくださっている皆さんです。いつもお世話になっております。

子ども達のこと、地域のこと、様々な情報交換ができました。大変有意義な時間となりました。

オンライン健康観察

8月1日(木)

本年度は登校日は実施せず、オンラインによる健康観察を行いました。

低学年は保護者がsigfyの欠席連絡に回答、中高学年は持ち帰った児童用端末を使ってGoogleMeetを使って担任と顔合わせです。

本日は晴天で、ものすごい暑さでした。熱中症の注意報も出ていましたから、オンラインでよかったのではと感じました。

学校の木 イチョウ

7月23日(火)

正門を入ると右手に学校の木について記された大きな看板があるのをご存じですか。

平成2年に大王小学校の学校の木をイチョウと定めたそうです。この看板が古くなっていましたので、塗り直しをしました。大変見やすくなりました。学校へお越しの際はぜひ御覧ください。

裏にも解説文がありますよ。

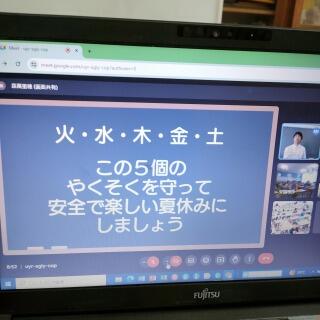

1学期終業式

7月22日(月)

今日は、1学期終業日でした。

あまりにも暑いので、終業式はオンラインで実施しました。

子ども達は、冷房している教室で視聴するスタイルです。

はじめに、2年生と4年生の代表児童による作文発表。

二人とも1学期をしっかりと振り返って立派な発表でした。

校長先生もオンラインでお話ししました。

校歌斉唱は、音楽室から生演奏の中継で行いました。

伴奏は、6年生の田中くららさん。バッチリでした。

(氏名掲載は保護者の承諾済み)

終業式の後は、夏休みの過ごし方のお話しを森先生がしました。

5つの約束とは何か、御家庭でお子様にたずねてみてくださいね。

いよいよ夏休みです。

連日の猛暑による熱中症、全国的に増加傾向の新型コロナウイルス感染症などなど、心配はつきませんが、まずは健康です。生活リズムを保ちながら元気に楽しい夏休みを過ごしてほしいと思います。

「大王っ子のやくそく」を再度ご確認ください。

〇 火遊び・川などでの水遊びは絶対にしません。

〇 家に帰る時刻を守ります。4月~9月は夕方6時まで、10月~3月は夕方5時までには家に帰り着きます。

〇 大人が留守の家では遊びません。子どもだけでの夜間の外出・外泊はしません。

〇 友達に物やお金をあげたり、貸し借りをしたりしません。

〇 子どもだけで校区外・ゲームセンター・大型店等に行きません。

〇 公民館や公園など、みんなが使う場所は汚したり、傷つけたり、落書きしたりしません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

〒885-0026

宮崎県都城市大王町20街区1号

電話番号

0986-23-2470

FAX

0986-23-2471

E-mail daio-s※miyakonojo-city.miyazaki-c.ed.jp

※の部分を@に変えてください

本Webページの著作権は、都城市立大王小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と上のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。