都城市立大王小学校 公式ホームページ

学校の様子

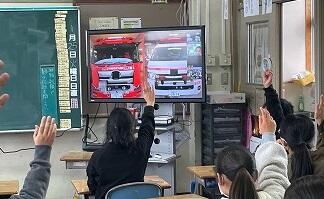

ZOOMによるオンライン避難訓練

当初、1月19日(木)は火災避難訓練の予定でした。市内の感染拡大の影響により中止を余儀なくされましたが、都城市消防局からの提案により、急遽、5・6年生のみ、ZOOMによるオンラインで1月25日(火)に実施しました。

スライドや動画を準備していただき、それをもとにした講話を聞きました。火災が発生したときの消防士の動きなど消防士の仕事、火災や倒れた人がいた際の119番通報の仕方や場面に応じた対応を学習しました。通報する際はスマホのGoogleマップで、緯度と経度を伝えることも有効だということを教えていただきました。

実際に消防車が現場に向かう動画を見せていただき、火災の恐ろしさを改めて学ぶことができたことでしょう。

明治維新・平和について学ぶ ~修学旅行 鹿児島~

12月8日(水)~9日(木)は、6年生にとっての最大イベントである修学旅行がありました。当初は9月の予定でしたが、緊急事態宣言により延期となっていましたが、無事に鹿児島で実施できました。

旅行後の子どもたちのまとめを見てみると、維新ふるさと館や知覧特攻平和会館での学びが印象強かったようです。今の自分たちの生活ができているのは、当時の人とたちの尊い命の犠牲の上に立っていることを痛感した子どもたちも多いようです。

修学旅行での学びを、今後の生活に生かしていってほしいと期待しています。

コロナ禍の中、無事に実施できたことは何よりでした。

地域の魅力発見

3年生と5年生は、12月2日(木)に、おかげ祭り振興会のみなさん20名に来校していただき、総合的な学習の時間に祭りの体験活動を行いました。

3年生は地域の魅力を発見することを目的に、5年生はさらに、祭りによる地域おこしや人づくり、祭りをつなぐ人々の思いや願い等、地域の魅力を地域内や地域外に発信することを目的にしています。

神輿や太鼓、「はねと」の体験活動を楽しむことができました。

5年生は再度、祭りに深く関わる方から話を聞く機会をもちます。

校区にある魅力について、子どもたちが考えていくきっかけとなるよう、学びを発展させていきます。

運動会大成功!

5月に開催予定で延期となっていた運動会を10月31日(日)に実施し、盛会に終えることができました。

新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、各家庭4名までの観覧に限定させていただいた中の午前中のみの開催でした。また、観覧エリアと待機エリアに分けて観覧をお願いしましたが、皆様のご協力により非常にスムーズに運営ができました。ご協力ありがとうございました。

コロナ禍にあり、地域の皆様に披露することはかないませんでしたが、子どもたちは、自分の演技や競技、応援に大いに力を発揮しました。来場された方々から「感動した」「立派だった」などの言葉をいただきました。

この運動会の成果を教育活動に生かしていきたいと考えますので、保護者の皆様、地域の皆様、今後ともご協力をお願いいたします。

エール交換

6年生の表現

5年生の表現

1年生 玉入れ

リレー

GIGA VIVA! DAIOH 2

1年生は生活科の「いきものとなかよし」の単元で、「むしがくらしやすいすみかを考えよう。」の学習をしました。虫の図鑑から予め必要なページを撮影してタブレットに収めておきました。子どもたちは、タブレットの中の資料から必要な情報を選び出して、虫が暮らしやすい環境やえさ等に気を付けながら「虫のすみか」を考え、絵にかきました。

この活動の後に、実際に公園で虫を捕まえて、思い思いに、自分で考えた「すみか」づくりを楽しみました。

現在、「地域の感染レベル」としては、国レベル3であり、各教科においても配慮が必要です。特に、音楽では声を出して歌ったり、リコーダーや鍵盤ハーモニカの演奏をしたりすることに制限があります。

そこで一工夫です。音楽(専科)では、リコーダー等の発表を、オンラインを使って行いました。別室で、それぞれがタブレットに向かって演奏し、音楽室で見ました。一人一人の表情や指使いが一斉に見ることができます。また、演奏する側もタブレットに向かって演奏するので、発表の緊張も和らぎ意欲をもって取り組むことができました。

GIGA VIVA! DAIOH

伝統の「朝のボランティア活動」

「どこに行くの」と聞くと、「ボランティアです」と元気に答え、小集団で小走りで出て行きます。

暑い朝日の中で会話を弾ませながら草を取っています。

中には草の多い場所を選びながら草取りしている子どもたちもいます。

2学期早々に、このような意欲を見せてくれる子どもたちを見て頼もしく思います。

2学期の活躍が楽しみになってきました。

2学期スタート! オンラインで始業式

多くの子どもたちが、手にいっぱいの荷物を抱え、暑い朝日を浴びて顔に汗をにじませながら登校していました。どうやら、夏休みの作品をもっているようです。中には、「見てください」といわんばかりの満足げな表情をしている子どももいました。

夏休みを惜しむような表情あり、また友だちに会える喜びに満ちている表情ありと悲喜こもごもでした。

全体的にあいさつが元気がないように感じましたが、中にはしっかり顔を上げて元気なあいさつができてい子どもも多くいました。

さて、感染対策に最大限の努力を要する時期でもあり、始業式は各教室にてGoogle-Meetを使いオンライン、いわゆるリモートでの実施となりました。

職員室と音楽室からの配信でした。

初めての試みでしたが、子どもたちはテレビモニターに校長や作文発表代表児童が映し出され、興味津々のようでした。

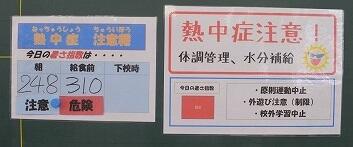

熱中症に注意!

学校では、毎日、暑さ指数を示し、運動や外遊びの際の熱中症予防について、給食時に保健委員会の児童が放送で注意喚起しています。

特に、子どもたちは昼休みに暑さを忘れて遊びがちです。

その日の暑さ指数により、「赤」の場合は「原則運動中止」「外遊び注意」、「オレンジ」の場合は「はげしい運動は中止」「外出時は炎天下を避ける」などの指導をしています。

いよいよ明後日からは夏休みですが、子どもたちには、外出時に帽子をかぶったり水分補給をしたり、炎天下を避けたりなど、自分で考えて、熱中症予防に心がけてほしいと思います。

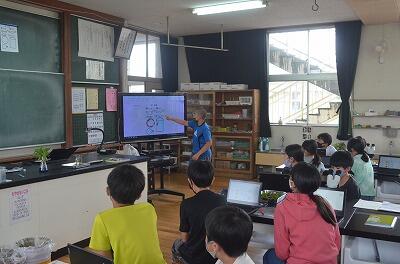

タブレットPCを使って

どんなことが授業で活用可能なのか、まだまだ手探りの状況ですが、少しずつ子どもたちも教師も慣れていくことが必要です。

さて、6年生の理科ではこんな活用を試行しました。

植物の水の通り道を調べる実験をした後、それをタブレットPCで記録し、モニターに映し出して発表(話合い)に生かしました。

子どもたちは記録したことを書き直すのも容易で、コメントも付け加えられます。

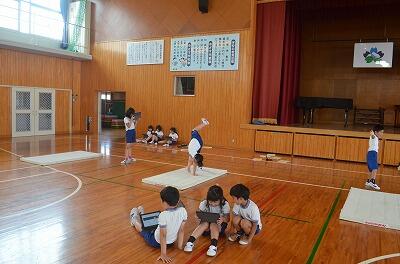

3年生の体育では、マット運動で運動の様子を動画で撮影し、見合いながらそれぞれのできばえを確認し合いました。

子どもたちがタブレットPCの操作に慣れるのは早いなとつくづく感じます。

さらに積極的に活用を進めていきたいと思っています。

都城の古に思いをはせて

子どもたちの中には、「教科書の中の学習では遠いことと思っていたことがとても身近なことと感じた」といった感想がありました。

歴史に関心をもつとともに、ふるさと都城のよさについて見つめるきっかけとなったことでしょう。

外国語活動

今回の主な活動は、自分の好きな曜日を伝えたり答えたりすることでした。

先生 I watch ~「テレビの番組名」. What day is it?

子ども It's ~(曜日).

と曜日を英語で答える曜日クイズを楽しみました。

子どもたちは、自信のあるなしにかかわらず、日常の楽しさと関わらせながら英語に親しんでいるようでした。

また、ALTの先生方に見られている緊張感にも負けず、生き生きと活動している姿に4年生の成長を感じさせられました。

おおきくなあれ。

毎朝見る光景です。

1年生は登校し教室に入るとすぐにベランダに出て、じょうろ代わりのペットボトルに水をくんで、アサガオに水をあげたりじっと観察したりしています。葉を数えたり、葉の表面がざらざらしていることに気付いたりしています。

大きくなるのが楽しみなようです。そんな1年生も、入学して2ヶ月近く経ち、授業を受ける態度もずいぶんと様になってきました。

おおきくなあれ。

入学式

少し、緊張気味の中にもこれから始まる新しい生活への喜びも表情に表れていました。

12日(月)は、1年生にとって初めての登校班での登校でした。

交通指導員や民生委員・児童委員の皆様に見守られながらの登校しました。

各登校班長が1年生に目を配り気を配りながら、少し緊張気味に登校していました。

明るいあいさつが通学路に響きました。

第107回卒業式

卒業生は、自分たちの卒業をよりよいものとするため、教職員や在校生へ感謝の意を表すため、この卒業の日を迎えるまでに、「卒業プロジェクト」として様々な企画をしてきました。その集大成としての卒業式でもあります。

卒業生は実に堂々とし立派な姿でした。

退場の際は、大きな声で担任へのお礼の言葉をかけ、感動的なシーンとなりました。

コロナ禍にあり、在校生も代表者のみ、来賓も最低限の人数、卒業式の歌のカットなど、通常の卒業式の様子とは違いましたが、それらを補ってあまりある式となりました。

卒業式の後は、朝の雨もすっかり上がり、運動場の桜の木の下で写真撮影をしながら互いに祝い合い、次のステージへ明るい表情を見せる卒業生の姿がありました。

ご卒業、おめでとうございます。

2分の1成人式

3月15日(月)に、4年生は、二分の一成人式を行いました。

自分の夢に関連させて、「大切にしていきたい心」を発表しました。

今の自分を見つめ、「今まで支えられてきたことへの感謝」と「将来への決意」を自分の言葉でしっかりと伝えることができました。

参観日ではありませんでしたが、多くの保護者の皆様に見ていただきながら、心地よい時間が流れました。

お別れ遠足

学校での活動の後は、神柱公園に向かいました。朝まで雨が降っていて心配しましたが、出発する頃は完全にやみ、無事に神柱公園で楽しく過ごすことができました。公園で過ごす時間はとても短かったのですが、楽しく思い出に残る1日になったのではないでしょうか。

初雪

今日は朝、うっすらと雪が降りました。

都城では珍しい雪に子どもたちは大喜びで、小さな小さな雪だるまを作っている児童もいました。

宮崎県の非常事態宣言も明けて、大王小学校の生活も徐々に以前のリズムに戻りつつあります。

しかし、まだ新型コロナの感染については予断を許さない状況です。手洗い・消毒の機会を増やし、他学年の交流を少なくしながら教育活動を進めています。

学校再開

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため臨時休校が続いていましたが、25日から全学年の授業が再開しました。

体温や体調を毎朝チェックし、手洗い・アルコール消毒を行うなど感染対策を徹底して授業を行っていきます。

しばらくの間は、他学年との関わりが増える 昼休みと掃除時間を省略した時間割になります。

2年生町たんけん

2年生は生活科の学習で町たんけんに出かけました。

フィットピア、小松原地区公民館、護国寺、中央交番、一力うなぎ、ヘアーサロン日の出、ロッテリア、はなまるフルーツ の八か所にうかがわせていただきました。

子ども達は一人一人質問を考えて地域の方へインタビューを行っていました。

どの児童も 今まで見たことがないものが見れたり、体験したことがないことができたりして とても 喜んでいました。

また、今回の町たんけんは、多くの保護者の方々に 子どもたちの引率をしていただきました。本当にありがとうございました。

「大王っ子のやくそく」を再度ご確認ください。

〇 火遊び・川などでの水遊びは絶対にしません。

〇 家に帰る時刻を守ります。4月~9月は夕方6時まで、10月~3月は夕方5時までには家に帰り着きます。

〇 大人が留守の家では遊びません。子どもだけでの夜間の外出・外泊はしません。

〇 友達に物やお金をあげたり、貸し借りをしたりしません。

〇 子どもだけで校区外・ゲームセンター・大型店等に行きません。

〇 公民館や公園など、みんなが使う場所は汚したり、傷つけたり、落書きしたりしません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

〒885-0026

宮崎県都城市大王町20街区1号

電話番号

0986-23-2470

FAX

0986-23-2471

E-mail daio-s※miyakonojo-city.miyazaki-c.ed.jp

※の部分を@に変えてください

本Webページの著作権は、都城市立大王小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と上のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。