学校の様子

9月20日 昼休み

昼休みの時間を利用して、5・6年生が運動会の練習をしていました。

掲揚台では、国旗などの旗の上げ下げの練習をしていました。

重要な役割の上、タイミングを取るのが難しいので、慎重に練習していました。

リーダーは、エール交換の配置を確認していました。

リーダーらしく、てきぱきした動きや、大きな声が印象的でした。

まだまだ日中は夏と変わらなない暑さが続いています。

練習も時間を決めて、水分補給もしながら実施しています。

そして、終わった後は、ご覧のようにミストで、体を冷やします。

9月19日 かかし(5年)

6月に5年生が植えた稲も、ご覧のように、首を垂れるまでに立派に成長しました。

そして、今日、この立派なお米を、鳥の攻撃から守るべく、5年生がかかしを立てました。

1組のかかしです。アルミのヘルメットみたいな帽子が特徴です。

アルミのきらきらで、鳥を避ける作戦ですが・・・一説によると、カラスはきらきらが好きだとか・・・

こちらは2組のかかしです。安久小のマスコットキャラクター「やっさん」がモチーフです。

かわいいので、逆に鳥が寄ってこないといいのですが・・・

なにはともあれ、この大切なお米を守ってほしいですね。

9月15日 参観日

本日は参観日でした。

5時間目が下学年、6時間目が上学年の日程でした。

今日の内容は、音楽、図工、保健、国語と内容は様々でしたが、保護者も一緒に参加する体験型の学習が多かったです。

カッターを一緒に使ったり、法被に文字を書いたり、一緒に熟語を考えたりと、保護者の皆様の御協力で、より楽しく、効果のある学びができました。

今日は大変暑い日でありました。そんな中でも、たくさんの保護者に来校していただいました。

本当にありがとうございました。

9月13日 創作ダンス3回目(3年)

本日も「んまつーポス」の方に来ていただき、3年生が創作ダンスを行いました。

今回が3回目で、んまつーポスの方の来校は今日が最後になります。

今日は、体育館を運動場に見立てて、隊形や発表の流れ、入退場の動きなどを確認しました。

今年もスパイをテーマにしたダンスの後に、「サンバやっさ」の創作ダンスを行います。

ハードな動きにアレンジした「サンバやっさ」を、指導者の方を前に、キレッキレの動きで踊っていました。

今回で最後のこの事業。3回ではありましたが、この短い時間で、思い思いの動きで表現する楽しさを実感することができました。後は、自分たちで、工夫しながら、さらに良いものに仕上げていきます。

んまつーポスの皆様、本当にありがとうございました。

9月12日 結団式

朝の時間は結団式でした。

団長とリーダーが体育館に集まり、他の児童は、その様子をリモートで、観覧します。

カメラの前で、団長やリーダーが自分の思いを語ります。

みんな声が大きくて、堂々としていて頼もしい限りです。

団の色も決定しました。

これから、各団が一致団結した練習が本格的に始まります。

9月10日 奉仕作業

早朝より奉仕作業を行いました。

今回の奉仕作業には、保護者に加え、ボランティアの中学生、ライオンズクラブの方にも、参加していただきました。

今年度、150周年記念事業の一環として運動場の整備を行いました。運動場がきれいに整地された分、土の質もよくなったせいか、草が目立っていました。

それをたくさんの人数で草抜きや草刈りをしたことで、大変きれいになりました。

例年、たくさんの保護者に参加していただいていますが、今年は、特に中学生やライオンズクラブの方のボランティアが、大変ありがたかったです。

中学校のPTA会長の話にもありましたように、今後もボランティアに積極的に参加して地域貢献をしていきたいというのは、大変素晴らしいことです。

今回、参加された皆様、本当にありがとうございました。

9月8日 避難訓練(地震対応)

避難訓練(地震対応)を実施しました。

はじめに、宮崎県が製作した防災の動画を視聴しました。実際の地震の怖さ、起きた時の対応につて、どの学級も真剣に見ていました。

そして、避難です。

地震はいつ起こるかわかりません。授業中はもちろんですが、給食時間、休み時間の発生も十分に考えられます。今後も、あらゆる場面を想定して、訓練を工夫しながら実施していこうと思います。

今日の訓練では、熱中蒼対策のため、運動場に避難後、すぐに教室に戻りました。

教室の落ち着いた環境の中で、校長の話を聞いたり、振り返りをしたりしました。

9月7日 H2Aロケット

大型ロケット「H2A」の47号機が、本日午前8時42分ごろ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。

南側にベランダがある、教室棟の3階は、見学するには絶好のポジション!

しかも今日は絶好の天気!

さっそく、5年生が、タブレットを手に、ロケットの打ち上げを待ちました。

御覧のように、種子島から打ち上げられて様子が、はっきり見られました!

これを機に、科学や宇宙に興味をもつ児童が増えるといいです。

9月6日 創作ダンス

文化庁が行っております文化芸術による子供育成推進事業(芸術家の派遣事業)の一環として、MIYAZAKI C-DANCE CENTERの「んまつーポス」の方に、昨年度に引き続き来ていただき、3年生に創作ダンスの指導をしていただきました。

今年もテーマは「スパイ」。

スパイになりきって、場面を想像しながら、スパイの動きをしていきます。

スパイに関して連想することなどを話し合います。

そして、自分たちで、スパイらしい動きを考えます。

スモールステップで動きがだんだん増えてきます。かなりの運動量です。指導者の方の巧みな話と見事な実演もあって、子供達も生き生きと取りんでいました。

ある児童からは「スパイになりきりました!」という声を聞かれました。

創作ダンスの楽しさ、素晴らしさを実感したあっという間の2時間でした。

来週も来ていただけるので、楽しみにしています!

9月5日 ピザづくり

特別支援学級が生活単元学習で育てたピーマンやパプリカを使って、ピザづくりをしました。

餃子の皮を使て、そこに自分たちでピーマンやチーズをトッピングして食べました。

自分たちがお世話をして育てた野菜たちなので、その味も一層深く実感できたのではと思います。

実際食べてみましたが、とてもおいしかったです。

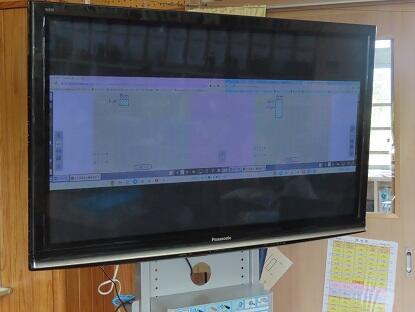

9月1日 ICTの便利さ

5年生の教室を覗いてみると、算数でデジタル教科書を活用した学習をしてました。

御覧のように、教師用のタブレットから、ダイレクトにテレビ画面に転送できるようになり、とても授業が効率よく進められるようになりました。

子どもたちもタブレット使って、デジタル教科書をもとに、問題を解いていました。

今回は、長方形のタイルを並べて図形を作るのですが、公倍数と関連させながら、大きさを考える内容でした。

御覧のように、児童からもダイレクトにテレビ画面に転送できます。

複数の考え方を比較するこども、とてもスムーズになりました。

8月30日 運動会の準備がちらほら・・・

もう運動会に向けて動き始めています。

6年生の教室を除くと、団長に立候補した児童が、思いを語っていました。誰がなっても頼りになる気がしました。

5年生の教室では、役員選考の話合いを行っていました。

自分の個性を理解し、自分に合った仕事を選んでいたのが印象的でした。

徐々に運動会の準備が進みつつあります。

8月29日 残暑

2学期が始まったとはいえ、まだ8月。厳しい残暑が続いています。

学校では、1時間おきに、熱中症指数を測定しいます。

今日は特に暑かったので、昼休みは教室で過ごすようにしました。

3年生教室を覗いてみますと、何やら楽しそうに話し合いをしていました。

6年生教室を覗いてみると、こちらは高学年だけあって、タブレットを使って、学習をしたり、イラストを描いたり、タイピングをしたりして過ごしていました。

どの学級も落ち着いて過ごしていて感心しました。

これからも、熱中症対策をしっかりしつつ、外で遊べる時は、元気よく遊ぶなど、状況に応じて取り組んでいきたいです。

2学期始業式

2学期が始まりました。

まずは、夏休み期間中、全員が、大きな事故もなく無事この日を迎えたことが、何より一番の喜びです。保護者の皆様、夏休み期間中、ありがとうございました。

1時間目に、始業式をリモートで行いました。

写真は4年生です。校長先生の話を落ち着いて静かに聞く姿に、夏休みの充実した様子をうかがい知ることができました。

写真は1年生です。校歌もすっかり覚えて、元気よく歌うことができました。

特別支援学級では、夏休みの作品を頑張ったしるしに、カードをもらっていました。

このように、無事2学期をスタートすることができました。

まだまだ暑い日が続きますので、熱中症対策に万全を期して、教育活動に取り組んでいきます。

2学期も安久小学校をよろしくお願いいたします。

7月21日 終業式

今日は終業式でした。リモートで実施しました。

児童発表では、漢字が上達したこと、友達と仲良くできたことなど、1学期の成長を堂々と発表していました。

校長先生の話では、各学年ごとに、1学期の行事や学習での頑張りを称えていました。みんな真剣に聞いていて、自分たちの頑張りを実感できたことと思います。

また、今回は、1学期で本校を去る職員の挨拶もありました。みんないっぱいの感謝の気持ちで見ていました。

さて、明日からいよいよ夏休みです。

生徒指導だよりや、夏休みのしおりにありましたように、決まりを守って、安全で楽しい夏休みにしてください。

1学期の皆様の御協力、本当にありがとうございました。

7月19日 いよいよ夏休み

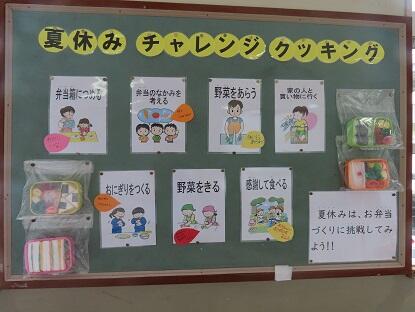

保健室前に、このような掲示がありました。

本校では、夏休みにチェレンジクッキングを行います。

自分のレベルに応じてクッキングに挑戦しましょう!

こんなリアルな掲示も・・・

7月19日 合奏(6年)

音楽室では、6年生が合奏の練習をしていました。

演奏していたのは、「ラバーズ・コンチェルト」

ストリングスは、電子キーボードにPC用のスピーカーを付けて、再現していました。電子音の心地よい音が響いていました。

後半は、その他の楽器も合わせて演奏していました。

子どもたちも、楽器の音色や旋律の重なりによって生まれる響きのよさを感じとっていたことでしょう。

7月15日 やっさ祭り

令和元年度以降、新型コロナウイルスで開催できなかった「やっさ祭り」を4年ぶりに開催しました。

今回が第30回。まさに、復活祭です。

現在各地区で、六月灯が行われており、それぞれ地区に伝わる伝統芸能を児童が披露しています。

その各地区が一同に会して、大勢の人の前で披露するのが「やっさ祭り」であり、本地区でも屈指の一大イベントです。

4年間のブランクがあったため、練習も大変だったと伺っています。その練習の成果もあり、どの地区も素晴らしい発表でした。

会場も、来賓を含め、たくさんの方にお越しいただき、熱気ムンムンの中で、大変盛り上がりました。

下安久「サンバやっさ」

西豊満「俵踊り」

上安久「手拍子踊り」

藤田「先踊り」

高野原「安久節」

正応寺「歌の披露」

また、今回は、150周年記念事業の一環として新たにリニューアルした、本校のマスコットキャラクター、みんな大好き「やっさん」のお披露目のありました!

「やっさん2号」子どもたちに大人気でした。

そして、最後は、お待ちかねの抽選会。魅力ある商品ばかりで、これも大盛り上がりでした。

4年ぶりの「やっさ祭り」でしたが、大盛況の中、無事終了しました。

今回の実施にあたり、運営の中心となった、PTA執行部、各地区常任委員長の皆様、本当にありがとうございました。ほとんど0からのスタートで、大変な苦労がありましたが、お陰様で、素晴らしい復活祭となりました。

また、会場を盛り上げてくださった、来賓の方、参加者の皆様、本当にありがとうございました。

7月13日 なの花学級開級式・講演会

本日、第1回の家庭教育学級「なの花学級」の開級式・講演会がありました。

ここ数年、コロナで学級自体が開級できなかったので、実に久しぶりの実施となります。

講演会では、ほのか助産院の安藤直美先生にお越しいただき、「見つめてみよう!“性”と“生”~大切な心と体~」という演題で講話をいただきました。

参加した保護者は、目の前で話を聞き、4年生から6年生までの児童は、リモートで受講しました。

命の誕生から、命を引き継ぐための身体の変化、生きていることの素晴らしさなど、心に響く大変素晴らしい講話でした。

全ての話に通じることは、命を引き継ぐために、「相手へのやさしさや思いやりが大切」ということでした。

子どもたちも、リモート越しに真剣に聞いていました。

参加された保護者の方も感動されていました。

安藤先生、今日は大変貴重な話をありがとうございました。

7月11日 水泳(1年生)

午前中は入道雲がまぶしい、梅雨明け間近を感じさせる天気でした。

そのような中、1年生が水泳を頑張りました。

1年生は、水に慣れることが大切なので、まず、だるま浮きやウルトラマン浮きに挑戦しました。

写真のように、脱力して上手に浮く児童がたくさんいました。

最後は、水中貨物列車をしました。

水の中なので、最初はどうなるかと思いましたが、最終的に、きれいに一列にまとまり、すごいなあと思いました。

7月7日 着衣泳(4年生)

4年生が着衣泳を実施しました。

これは、服を着たまま水に入った時の動きにくさを体感することで、万が一の時に、冷静な対応ができるようになるための練習です。

子どもたちからは、水に入るなり、「重い」「動きにくい」という声が聞かれました。この感想がとても大事です。

最終的に、力を抜いて「浮く」練習をしました。これはけっこう難しく、なかなかできない児童もいました。

ポイントは、とにかく脱力ですね。

今回、大切な学習をしましたが、実際の場面では、パニックになることも大いに考えられます。

学校では、この着衣泳とともに、まずは危険な状態にならないように、増水したところには近寄らない指導も、徹底して行っていきます。

7月6日 職場体験学習

今日は、中郷中学校より、3名の生徒さんが来られ、本校で「職場体験学習」を行いました。

この職場体験学習は、現場で働く大人を実際に見ながら、働くことの意義や、仕事をする上での厳しさ、楽しさなどを考える大切な目的があります。

また、あいさつやマナーなど、社会人として生きていく上での大切なことも学びます。

今回来られた生徒さんは、しっかりとメモを取り、また、児童とも積極的にかかわって、色々な支援をしていました。

礼儀正しく、しっかり頑張っていました。

自分の将来について考える大変有意義な機会になったと思います。

7月5日 英語活動(低学年)

外国語は、普段は3年生から上の学年が行いますが、今日は、ALTの先生の指導の下、低学年が英語活動を行いました!

低学年年は、とにかく楽しみながら英語の雰囲気に慣れることが大切です。

テレビの画面を見ながら、ALTや担任の先生と一緒に、歌ったり踊ったりして楽しみました。

たくさん汗をかいて、「またしてみたい!」という児童がたくさんいました。

6月29日 参観日

今年度2回目の参観日を実施しました。

1年生が算数、2~6年生が道徳を見ていただきました。

道徳では、保護者からの手紙を紹介する学級もあり、涙ありの感動的な場面もありました。

子どもたちも自分の思いをプリントに書いたり発表したりして、道徳についての考えを深めていました。

今日は蒸し暑かったにもかかわらず、廊下にあふれるほどのたくさんの保護者の方に来ていただきました。

本当にありがとうございました。

6月28日 図工もろもろ

【6月12日】4年生

先日、4年生が、新聞紙を丸めたり、切ったりして、それを繋いでいくという創作活動を行いました。

張り巡らされた新聞紙で、教室中が蜘蛛の巣のようになり、楽しい空間が出来上がってました。

【6月27日】2年生

こちらも新聞紙を使った創作活動。

4年生と違うのは、できるだけそのままの形を生かしながら、思い思いに新聞を張っていました。

出来上がった小さな部屋に入ったりして、とっても楽しそうでした。

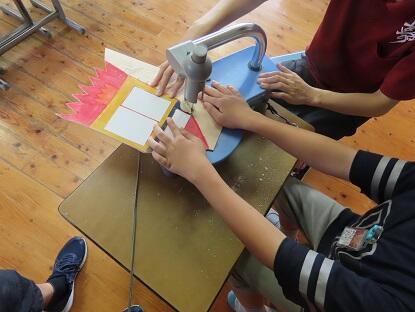

【6月28日】5年生

最後は5年生です。

今日は、電動糸鋸をつかって、工作を行ってました。

教師の補助を得ながら、安全に慎重に切り進んでいました。一人一人の個性がよく表れた素敵な作品が、たくさん作られていました。

掲示されるのが楽しみです。

6月27日 研究授業(6年生)

6年生の教室で算数の研究授業を実施しました。

内容は、分数÷分数の計算です。

授業のポイントは、ICTの活用です。

関係図や、昨日の板書、昨日のまとめなどを、タブレットを通してテレビで確認しながら、解き方を考えます。

児童は、「昨日のやり方や、割り算の決まりが使える!」と見通しを立てていました。

そして、それぞれがタブレットに自分が考えた解き方を書き、それをジャムボードを通して、みんなで確認しながら話合いを行いました。

最終的に二通りの計算の仕方が出て、それをもとに、最後に自分達の言葉でまとめました。

ICTの上手な活用や、子どもたちの熱心な様子、つぶやきなどが大変参考になる授業でした。

6月25日 PTAレクリエーション

4年ぶりにPTAレクリエーションを実施しました!

今年実施したのは、ドッジビーです。

ドッジビーとは、柔らかいフリスビー状のディスクを、ドッジボールのように投げて当てるゲームです。

大人は、職員を入れた7チームによる学年対抗、児童は学級対抗で行いました。

ナイスキャッチがあったり、変なところに飛んだり、2つディスクが入っててんやわんやしたりと、とっても盛り上がりました。

優勝は2年生チームでした。おめでとうございます。

久しぶりのレクリエーションで、なおかつ初めての競技とあって、ほとんど0からのスタートでした。運営に携わったPTA役員や学級員の皆様には、大変な御苦労があったと思います。

おかげで、怪我のない、大変楽しいレクリエーションになりました。

本当にありがとうございました。

参加された皆様もお疲れさまでした。

6月22日 調理実習(6年)

6年生が調理実習をしていました。

今日作ったのは、調理の基本ともいえる「野菜炒め」

適切な大きさに野菜を切り、ある程度火が通るまで炒めます。

上手に切って、炒めているのが分かりますね。

味付けが塩コショウとシンプルですが、野菜本来の味が出て、とてもおいしいと思います。

実際美味しかったようです♪

6月20日 草抜き

本校は今年、150周年記念事業の一環として、運動場の改修工事を行いました。

お陰様で、現在、体育に昼休みにと、子どもたちが、安全に楽しく運動をしています。

しかし、一つだけ、困ったことが・・・

運動場の土が良くなったため、その分、雑草も生えやすくなりました。

そこで、もとのきれいな状態に戻すために、2年生から6年生までのみんなで草取りをしました。

みんなで集中して草取りをしたので、随分ときれいになりました。

それでも、まだ残っていますので、今後も草取りを頑張っていきたいと思います。

おまけ・・・

作業の後、校長がこんな素敵な植物を見つけました。

メヒシバという植物らしいですが、花の部分が伸び切る直前は、こんな形になるんですね・・・

6月19日 プール開き

今日はプール開きでした。今年のトップを飾るのは3年生です。

今日は、いわゆる梅雨の合間の晴れの日でした。気温も上がり、子どもたちも気持ちよさそうでした。

今年もしっかり泳いで、泳力を身に付けてほしいですね。

6月16日 田植え(5年生)

毎年恒例、5年生が学校近くの田んぼで田植えを行いました。

総合的な学習の一環で、田植えから稲刈りまで、観察や体験活動を行うことで、稲づくりの工夫などを学びます。

今年も松山さんに田んぼを提供してくださいました。大変広い田んぼです。

一列になって植え進みます。

今年の5年生も大変手際が良く、上手に植えていました。

松山さんからも、お褒めの言葉をいただきました。

休憩時間には、全身泥だらけになる児童もいましたが笑

最後には、最新の機械による田植えを見ました。一本単位で植える数を調節できるなど、驚きです。

今年も無事田植えが終了しました。秋の収穫が楽しみです。

御指導をいただいた松山さんをはじめ、お手伝いに来られた地域の方、保護者の方、本当にありがとうございました。

6月15日 ドッジビー

6月25日のPTAレクリエーションで、ドッジビーをします。

体育館から盛り上がる声が聞こえるので、のぞいてみますと、5年生がドッジビーをしていました。

よく見てみると、ディスクを水平に投げるのがコツのようです。斜めにしたり、力を入れたりして投げると、大きくカーブし、飛距離も出ません。

子どもたちは、途中から要領を得たのか、バックハンドで上手に投げていました。

最後は、複数のディスクを入れて、大いに盛り上がってました。

6月13日 鑑賞教室(全学年)

劇団風の子九州の演劇「やだ、やだ、あっかんべー」を鑑賞しました。

午前中が下学年、午後が上学年の2回構成で行われました。

とにかく楽しい演技で、子どもたちは終始笑いながら、1時間15分、没頭しながら観ていました。

また、楽しさだけなく、主人公の姿から、困難に立ち向かう勇気や生きていく希望も感じることができました。

子どもたちは、生で見る劇の素晴らしさを肌で感じたことと思います。

終わった後に、楽しかったことを熱心に話してくれた児童もいました。

今日は、お家で思い出を話してくれる児童もいることでしょう。

劇団風の子九州の皆様、ありがとうございました。また、安久小学校にお越しください!

6月12日 社会科見学(3年生)

3年生が、社会科見学で、ハーティーながやま若葉店を訪れました。

スーパーマーケットで働く人々の「買い物しやすさ、良い品物をたくさん売る」工夫を理解するために、実際に、現場で学習をしました。

品物を置く場所や、お客さんによくわかる工夫などを、説明を聞いたり、自分で見つけたりして学んでいました。

また、今回は、1人300円以内で買い物もしました。事前に保護者と相談して、生ものでない実用品などを買ったようです。

普段よく買うお菓子などは、場所が分かりますが、生活品となると、場所がよくわからないなどの、新たな気づきもあったようです。

いろいろ勉強になった有意義な学習でした。

6月9日 プール清掃(5・6年)

5・6時間目に5・6年生がプール清掃を行いました。

今年は、例年と比べ、汚れはそれほどでもなかったようですが、それでも、そこにはたくさん泥がたまっていました。

それを児童が一生懸命きれいにしました。

児童の活躍で、ご覧のように、大変きれいなプールになりました!

6月8日 水辺教室(4年生)

市の水質保全担当課と保健所の方がこられて、4年生が水辺教室を行いました。

この学習は、身近な川の水生生物の生息状況を知って、児童が、川に親しみを持つとともに、環境保全への意識を高めるのが目的です。

最初に都城の川の現状や、水質を守るためにできることの説明がありました。

そして、実際に容器に入った水生生物を見たり、特殊な駅を使って、きれいな水と汚れた水の違いを確認したりしました。

実際に近くを流れる萩原川の生き物や、水を使っての学習でしたので、環境保全への意識がさらに高まったと思います。

6月6日 避難訓練(風水害)

6月6日避難訓練を行いました。

あいにくの大雨で、訓練ではありますが、さながら本番ようなの訓練になりました。

まず体育館に集合し、地区別に分かれました。

実際の災害時には、このような状況になります。

そして、地区ごとに時間を分け、迎えに来ていただき、児童の引渡を行いました。

今回は、大きな混雑もなく、大変スムーズに行うことができました。

それは、保護者の皆様が、地区の時間通りに来てくださったこと、お子さんの名前が一目でわかるように用紙に書いていただいたことのおかげです。

あらためて感謝申し上げます。

実際の避難時の際にも御協力をよろしくお願いいたします。

6月5日 音楽の授業(4年生)

4年生がタブレットを使ってリコーダーの練習をしていました。

押さえる位置が、音といっしょに分かる練習動画を見ていました。

子どもによっては、これによってすらすら吹けるようになる児童もいるようです。

いろいろな学習の支援があって面白いと思いました。

5月31日、6月1日宿泊学習(5年生)

5月31日と6月1日は、宿泊学習で、5年生が青島青少年自然の家に行きました。

主な活動は、1日目が、木崎浜散策、野外炊飯、創作活動(鉛筆づくり)、2日目が、室内オリンピックでした。

この宿泊学習のモットーは、「規律」「協同」「友愛」「奉仕」です。

今回の活動を見てますと、5年生は、時間前に行動したり、分担して食事を片付けたり、ゲームでは協力して作戦を立てたりと、この4つの言葉を意識した行動がたくさん見られました。

一泊二日の短い時間ではありましたが、自分たちの変化について感じたことはたくさんあったと思います。

この経験を今後も生かして、立派な高学年に育ってくれることでしょう。

今日はいつもより写真が多めです。じっくり御覧ください。

5月30日 研究授業(3年)

今日は3年生の教室で、研究授業を行いました、教育実習生も参観し、授業の進め方を、生で学びました。

感心したのは、3年生の子供たちです。

資料を見て、大切なことをメモしたり、友達と相談して書くところを見つけたりと、進んで学習している姿が印象的でした。

なにより、元気があって、生き生きしているのが素晴らしいです。

子どもたちが進んで学ぶ授業をこれからも進めていきたいです。

5月30日 全校集会

今朝は全校集会でした。

体育館での集会にもすっかり慣れ、始まりを待つ態度も大変立派でした。

始めは、養護教諭の先生が、6月の虫歯予防月間にちなんで「むし歯0作戦」をスクリーンを使って説明しました。

知っているようで知らないむし歯の秘密を学びました。

そして、最後に昨日から本校に教育実習できている2人の学生の方の自己紹介がありました。

本校でしっかり学べるよう、みんなで支援していきたいです。

5月26日 社会科見学(4年生)

4年生が社会科見学をしました。

午前中が、「一万城浄水場」、いったん学校で給食を食べた後、午後が「クリーンセンター」という行程です。

「百聞は一見に如かず」

実際に見ることは大変大事です。教室で学んだ知識が、今日の見学でより深く身に付いたと思います。

とても有意義な一日でした。

5月25日 生活科「学校たんけん」(2年生)

1・2年生が生活科で実施する、毎年恒例の「学校たんけん」を行いました。

1・2年生混合で、いくつかの班を編成し、2年生がリードして、各教室を見て回ります。

職員室に来た児童は、まず、2年生が職員室がどんな場所かを1年生に説明をしました。

その後は、しばらく中を見学し、質問などをしました。大きなプリンターが気になって質問した児童もいました。

今回の授業を見て、特に2年生の成長を感じました。ちょっぴりお兄ちゃん、お姉ちゃんになっていて、1年生も学校のことがよくわかったと思います。

5月24日 交通教室

見事な五月晴れのもと、交通教室を行いました。

体育館で、交通安全の動画を視聴した後、運動場で、安全な歩行、自転車の乗り方について、演習を行いました。

写真は高学年ですが、左右の確認、挙手など、自分たちでよく考えて行動してました。

「自分の命は自分で守る」その意識を高めて、、周りの状況に目を配ることのできる児童を育てていきたいです。

5月23日 米作り講話(5年生)

1時間目に、5年生が米作りの講話を受けました。

お話しされたのは、毎年、本校の米作りに、場所の提供から指導まで、あらゆる協力をしてくださる松山さんです。

米作りの過程など具体的な説明をしていただきました。

その中で印象的なお話がありました。

ある児童が「どんな苦労がありますか」と質問したら、なんと「苦労はない」という返答がありました。

毎日、ワクワクしながら米作りに望み、もしうまくいかなくても、「次は〇〇を試そう」と、楽しみながらチェレンジされるそうです。

美味しいお米ができる所以を知るとともに、ポジティブな思考の大切さも学びました。

5月22日 シャトルラン(6年生)

体育館を覗いてみると、6年生が体力テストのシャトルランをしていました。シャトルランは、時間内に一定の距離を往復する回数を図る持久力の測定法です。

体育館をひたすら往復するタフなテストです。

なぜか、職員も走ってますね~

写真は、測定開始間もない時間なので、まだ、全員走っています。

ペース配分を考えて、はじめをゆっくり走っているあたり、さすが6年生だと思いました。

5月18日 不審者対応避難訓練

警察署の方2名に来ていただき、不審者対応の避難訓練を行いました。

今回は、ほとんどのクラスが侵入場所を事前に知らされていない、より現実を想定しての訓練でした。

そのため、職員も児童もかなり緊張感を持って臨みました。

雨だったため、避難場所は体育館でした。

そこでは、不審者役をされた警察の方に、自分の身を守るための貴重な話をいただきました。

また、下校中に声を掛けられた時の対応など、演習も行いました。

今回の研修では、実際の不審者侵入の場面を考えた時に、「もっと~しないといけない」という課題が見られました。

いろいろなケースがあるので、なにが「正解」なのか、非常に難しい問題だと思います。しかし、だからこそ、職員の間で議論が活発に行われ、児童の命を守る意識をさらに高めた機会にもなりました。

5月16日 図工「4年生」

もうすぐアジサイの季節です。

今日は4年生が、図工で色づくりの練習をしていました。

限られた色で、たくさん色を作り、それをアジサイの花びら一枚一枚に塗ります。

一枚一枚に色の変化をもたせることで、本物らしく、雰囲気のある色彩になります。

淡いタッチでぬることで、より鮮やかになります。

色のつくり方や配色、濃淡など、たくさんの基礎を学びました。

5月16日 心肺蘇生法講習

南消防署の方に来ていただき、心肺蘇生法の講習会を受けました。

毎年実施しているこの講習会、何回も受けているはずですが、やはり戸惑う場面があります。

改めて定期的な研修の大切さを実感しました。

もうすぐ水泳の季節です。安全管理の徹底に努めていきたいと思います。

5月12日 学級活動「清掃指導」

5校時に全校一斉の学級活動「清掃指導」を行いました。

本校は、「くるみ班」といって縦割りの班を編成し、学年の枠を超えて、協力しながら清掃を行います。

今日は、編成後、初の指導なので、役割分担や清掃の仕方の確認を行いました。

本校には、なんと、児童が出演している自作の清掃DVDがあります。それを見ながら、正しい清掃の仕方を学びました。

そして、現場でもしっかりと清掃のポイントを学びました。

学校評価

保護者や地域の皆様に、学校評価を公開します。みなさまの御理解と御協力を得ながら学校運営の改善を図って参ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

宮崎県都城市安久町2648番地2

TEL 0986-39-0704

FAX 0986-39-0913

本Webページの著作権は、都城市立安久小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。