画面をドラッグすると360度見ることができます

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

探究活動『見本市』を開催しました!

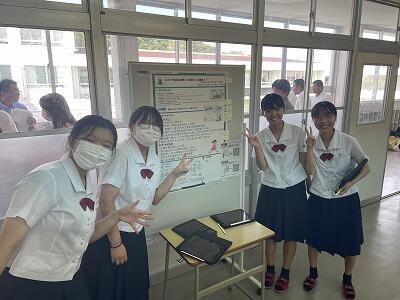

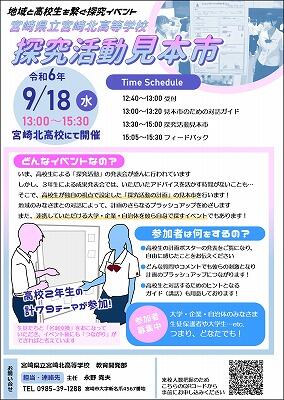

9月18日(水)は2年普通科の探究活動見本市でした!

このイベントは、探究活動の計画発表会です。

学校の先生、外部の方々、そして生徒と対話を重ねることで

研究計画のブラッシュアップを行います。

探究活動の発表会に外部の方が招かれる場合、研究終了後の「成果発表」であることが多く

質疑応答やアドバイスをいただいても反映されない事例がよくあります。

そこで、今回は研究計画段階でのポスターセッションを企画しました。

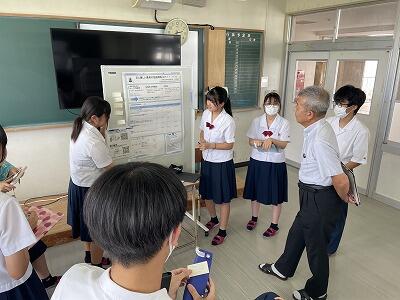

今回は地域の企業や、大学、街づくり協議会、県教委から37名の方にご参加いただきました!

ご協力してくださった皆様、本当にありがとうございます。

まずは、外部の方と本校の先生方に向けて事前オリエンテーションを行いました。

この見本市の狙いと、対話の方法をお伝えしました。

様々な分野の79作品が発表を行いました。ジャンルごとに部屋を分けています。

前半40分、後半40分のポスターセッションです。

本校の研究は原則として3~4人一組で行います。

「文系も理系も科学技術人材を目指す」のが本校の目標です。

科学技術人材とは、理科や数学ができる人材ではなく

「情報をもとに自ら考え行動できる人材」です。

ということで、いかにしてデータを集めるか…が研究計画の肝になります。

これまで研究計画の段階で、ここまで多くの方と対話を行うことはありませんでした。

生徒達の研究内容が今後さらに練られることでしょう。

校長先生も質疑応答に参加しています。

生徒達は面白いアイデアを持っているのですが、その具現化がまだ未熟です。

そこで、大人との対話を重ねることで、思考が整理されていきます。

さて!

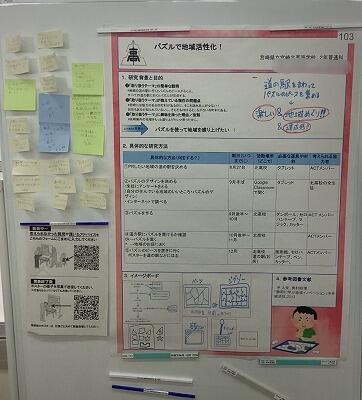

今回、パネルに対してポスターを小さめ(A1サイズ)で印刷しています。

余白の部分に、外部の方や先生、生徒からのコメントや質問の付箋が貼られています。

この付箋は、基本的に「答えられなかった質問」や「研究アドバイス」が書かれています。

各班にとっての今後の宝物となります。

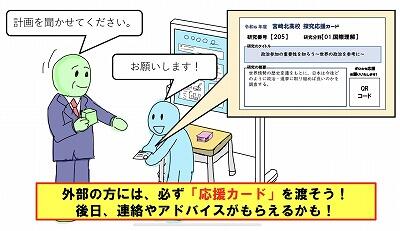

さらに、外部の方に対して各班は「探究活動応援カード」を配布します。

これは研究の概要とQRコードが記載された名刺サイズのカードです。

今回のイベントが「見本市」なのは、まさにここです。

ただのポスターセッションではなく、「外部協力者は自分でみつけよう…!」という企画なのです。

沢山のつながりが生まれたようです。

さて、振り返りです。生徒ではなく、参加者の皆さまです。

今回は短い時間ですが、生徒が行うフレームワークを体験していただきました。

テーマは「本日の発見」。3分間でできるだけ沢山書いたものをもとに

各班で議論していただきました。

先生方×外部の方々!意見交換が盛り上がっていました。

という訳で、初めての探究活動見本市でした。

生徒たちも研究計画の修正点がたくさん見つかったようです。

9月の見本市

12月の中間発表

そして

翌年7月のMSECフォーラム。

中間発表前に、各班とも思考整理できたのは大きな収穫でした。

イギリス人留学生を受け入れました

7月22日~26日の4日間、イギリスのロンドンにあるタウンリーグラマースクールから高校生23名と教員3名を受け入れました。

当校とは4年前のコロナ禍のオンライン交流から始まり、昨年度から対面で受け入れを行っています。

7月22日(火) 受け入れ1日目

空港で出迎えて、青島や宮崎駅周辺を案内しました。

青島で風景画作成↓

青島神社参拝↓

7月23日(水)2日目

宮崎北高校English Dayに招待!

*English Dayとは・・・

生徒が1日英語のみを使ってコミュニケーションをとりながら、様々なアクティビティに参加するもので、3年前から実施しています。

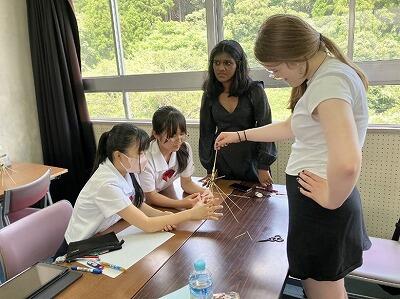

おりがみを伝授しています↓

ランチタイム↓

7月24日(木) 3日目

校内で、学校案内や日本語講座、茶道体験、日本画・書道体験・琴体験をしてもらいました。

茶道体験の様子↓

琴体験の様子↓

日本画・書道体験後の集合写真↓

7月25日(金) 4日目

校内で、サイエンス科の紹介やサイエンス科主催の実験教室とマニュファクチャリングの授業の体験をしてもらいました。

実験教室の様子(バスボム作りをしました)↓

マニュファクチャリングの授業体験(パスタを使ってタワーを作り、高さを競いました)↓

本校の生徒もタウンリーグラマースクールの生徒も積極的に活動に参加していました。

また来年度の受け入れを楽しみにしています。

サイエンス科ホームカミングデーを開催しました

9月17日

「サイエンス科ホームカミングデー」を開催しました。

サイエンス科の卒業生が集まって、現役生への研究アドバイスを行うイベントです。

当日は10人の卒業生が集まってくれました。

全国大会の受賞経験をもつ卒業生も多くいます。

計画はあるけど、動きが停滞している…

そんな班に積極的に行動を促してくれる頼もしい先輩。

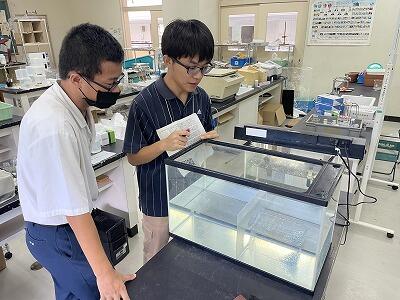

生物系の研究班には、生物系の大学生。マッチしています。

論文の書き方なども教えてくれます。

かつて自分が使っていた道具の、正しい使い方をレクチャーしてくれたり。

じっくりと対話を通して、”伴走”してくれる先輩たち。

先輩たちは、探究活動に明確な「答え」がないことを知っているのです。

また、自分が高校生のころの研究に関する苦労話!

これがいちばん勇気をもらえますね。

というわけで、約2時間のホームカミングデーはあっという間に過ぎたのでした。

先輩達、また母校に遊びに来てね!

ACT-LI2(2年普通科・地域探究)の活動紹介

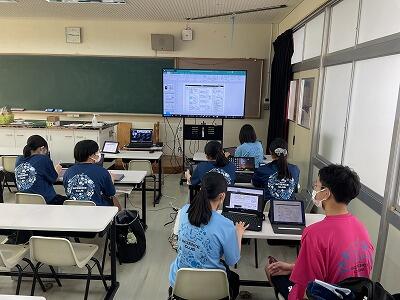

9/10(火)、2年普通科のリベラルイノベーション(=ACT-LI2)が実施されました。

本日の活動は、探究活動見本市に向けたポスター作成です。より良いポスター・発表原稿の作成のため、グループ全員で協力しながら活動していました。グループ内で互いに意見を出し合い、より優れたポスターを作成しようとする姿に、生徒の成長を感じました。担当の先生のアドバイスを受け、「どうやって?」を意識した探究計画を立て、イラストを有効活用したポスターを作り上げることができているグループが多くありました。

いよいよ来週9/18(水)に迫った探究活動見本市。1学期間をかけて熟考した探究テーマと探究計画を同級生や北高の先生方、外部のサポーターの方々に評価してもらう貴重な機会になります。さまざまな視点から、今後の探究活動につながる有意義なアドバイスをいただくことができるはずです。素直な心で受け入れ、今後につなげていきましょう!

また、探究活動見本市は2年生にとって初めての外部の方を招いたプレゼンの場になります。プレゼンがうまくいかなかったり、心が折れそうになる手厳しいダメ出しをいただいたりするかもしれませんね。不安もあるでしょうが、失敗を含め多くの経験を、ACTの時間を通して、生徒の皆さんに積んでもらいたいと思っています。頑張ろう!北高生!

他校と連携した天文学の研究

今年度、宮崎北高校が中心となり

愛知県立一宮高校、兵庫県立三田祥雲館高校、兵庫県立小野高校の4校が連携し

「小惑星による恒星食の広域同時観測」に挑戦しています。

星食観測とは、小惑星が恒星を隠す瞬間を捉え、小惑星の正確な大きさなどを計測する観測方法です。

今回狙うは、11月16日に発生する小惑星(3200)Phaethonによる恒星食の観測です。

恒星の明るさはわずか12等星、減光予想時間は0.24秒という厳しいミッションに、練習を積んで挑みます。

この夏も、4校がオンラインで集まり、小惑星による恒星食の勉強会を行いました。

JOIN(日本掩蔽観測者ネットワーク)の加瀬部久司氏らを講師にお招きし

観測の科学的意義や観測・解析方法について学びました。

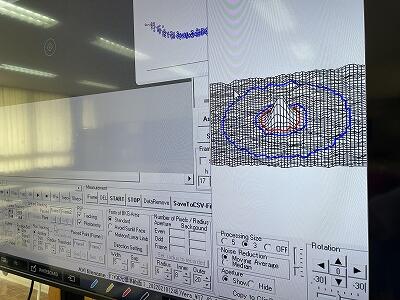

解析ソフトの原理や使い方を学びます。

難しい作業もペアワークで相談しながら、勉強していきました。

7月に2回のオンライン勉強会を行いました。

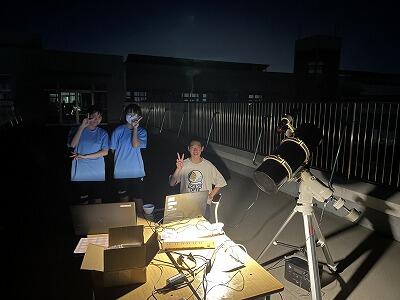

8月は、各校で観測の練習です。各地で発生する星食現象の観測を行いました。

先日のオンライン勉強会では、8月に行った観測の成果や反省点を共有しました。

正確な現象時刻を求めるために、機器の使い方だけでなく、原理も学ばなければなりません。

11月の観測に向けて、頑張っている天文班でした。

なお、この活動は公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団による科学教育振興助成を受けています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。