画面をドラッグすると360度見ることができます

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

1年サイエンス科「青島フィールドワーク」を行いました!

8月末から行っている1年サイエンス科の「宮崎・屋久島研修」、第2回目「青島フィールドワーク」を9月30日(土)に行いました。

※第1回目はこちら→第1回「博物館研修」

快晴の中、約2時間半かけて青島神社周辺を地質と植生に注目して観察しました。

今回も宮崎県総合博物館の岩切先生と福島先生に講師をしていただきました。

弥生橋手前の砂浜で、青島の地質や海岸性植物の概要などを説明していただきながら観察がスタートしました。

鬼の洗濯岩では地質に関する説明や観察を行いました。

砂岩・泥岩の違い、どうやってできたのか、コンクリーションとは、・・・

青島神社では2グループに分かれて、神社前の地質観察と、神社内の植物観察を行いました。

節理とは、クワズイモ、・・・

その後、神社を1周しながら地質と植生について観察を行いました。

初めてのフィールドワークでしたが、いろんなものに興味を持って観察することができました。

写真の撮り方やメモの取り方も実践しながらよい方法を模索中です。

次回は第3回「県北フィールドワーク」です。

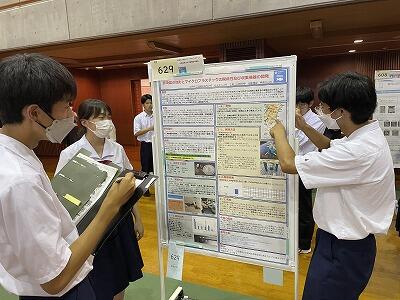

県高文祭自然科学部門、3分野で最優秀賞!

9月30日に開催された

宮崎県高等学校総合文化祭自然科学部門にて

本校の科学部が3つの研究分野で最優秀賞を受賞しました!

宮崎市民プラザで開催された本大会。

県内の科学部が集い、日頃の探究活動の成果を発表します。

こちらは宮崎北高校の自転車班。

地道なデータ取得と、プログラミングによる解析を行いました。

本校の科学部は県内でも珍しいほどの大所帯です(笑)

今回は、下記のような受賞結果となりました!

【物理部門】

「段差でこけない自転車の研究」・・・最優秀賞!

「空間ノイズキャンセルによるカエルの鳴き声の消音」・・・生徒投票賞

【化学部門】

「セルロース誘導体液晶の圧力応答性の研究」・・・最優秀賞!

「消しかす中のPVCを効率よく集める方法」・・・優秀賞

【地学部門】

「太陽フレアの発生と生物の生起頻度の低い行動との関係」・・・最優秀賞!

「宮崎県沿岸の地形とマイクロプラスチックの分布」・・・優秀賞

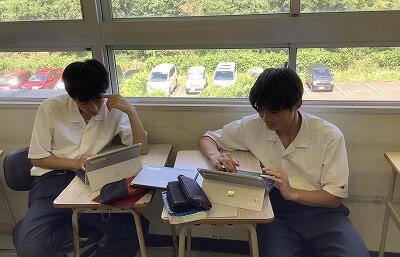

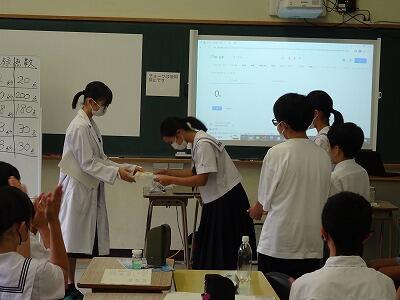

ACT-SI3「3年サイエンス科 日本語論文」作成中!

2学期に入り,3年サイエンス科生は各チームで行ってきた研究を「日本語論文」にまとめ上げています。

各チームとも端末を使い共同編集するなど,論文執筆を加速させています。

論文が仕上がったら,各チームとも添削指導を受けて,論文の精度を高めていきます。

日本語論文が終わると,次は「英語論文」作成に入ります。3年サイエンス科生の活躍がまだまだ続きそうです。

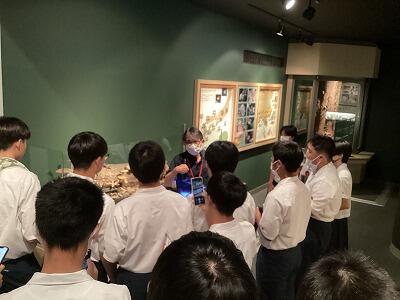

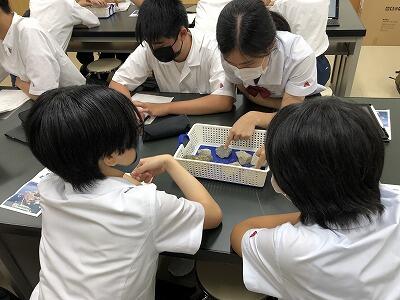

フィールドワーク「博物館研修」を行いました!

1年サイエンス科はプレ探究活動としてフィールドワーク「宮崎・屋久島研修」を行います。

8月末から10月にかけて宮崎で地質と植生について学び、11月上旬に屋久島で地質と植生について学ぶという企画です。

全部で4回シリーズとなっており、今回は第1回目「博物館研修」を行いました。

8/26(土)午前中に博物館にて研修を行いました。

全体で挨拶を行った後、2グループに分かれて講座を受けました。

県総合博物館の岩切勝彦氏に植生の講座を行っていただきました。

県総合博物館の福島佑一氏に地質の講座を行っていただきました。

座学だけでなく、標本や展示物を見ながらの説明もあり、より深く理解できたようです。

また、フィールドワークの要である「見る」ということも意識できました。

次回は9/30(土)に青島にてフィールドワークを行います。

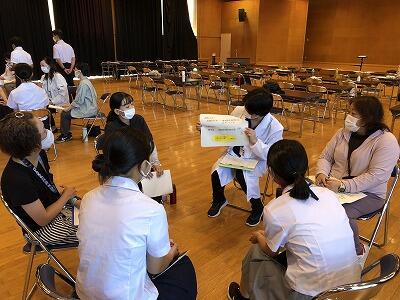

「理系女子支援講座」を農業試験場にて行いました!

8月4日(金)に宮崎県総合農業試験場にて第13回理系女子支援講座を行いました。

まず始めに農業試験場の概要を副場長に説明していただきました。

次に畑作園芸支場の與田 眞音(よだ まお)様に講演をしていただきました。

女性研究者としての歩みやご自身の研究内容についてお話をしていただきました。

その後、女性研究員10名と参加者でグループを作り、フリーディスカッションを行いました。

各女性研究員の紹介や参加者からの質問など、自由に話をしました。

細かいところまで聞くことができたようです。

最後に研究施設を見学させていただきました。

今回は土壌環境部の養液栽培やリアルタイム診断、生産流通部のおいしさ診断について見学しました。

今回の理系女子支援講座も参加者の満足度は高く、農学関係の研究について知る良い機会となったようです。

また、女性研究員がどのように進路選択をしたか、現在どのような生活を送っているかを知ることができ、女子生徒が研究職に進むことを大いに後押しすることができたようです。

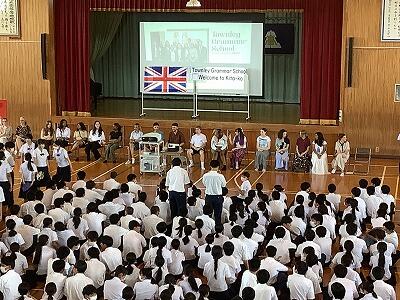

イギリスタウンリーグラマースクールの生徒が北高に来ました!

7/18(火)~20(木)の日程でイギリスタウンリーグラマースクールの生徒の留学受入を行いました。

7/18(火)歓迎式・学校紹介・日本語講座・文化体験(書道・美術・音楽)

7/19(水)1日神話研修(青島神社・鵜戸神宮)

7/20(木)国際理解交流会・着物体験・茶道体験・お別れ会

歓迎式は全校で行い、日本舞踊、ダンス、応援団の披露をしました。

神話研修では青島神社や鵜戸神宮を訪れ、宮崎にまつわる神話を学びました。

文化体験などを通して多くの北高生と交流しました。

外部の方にも依頼して着物の着付けも行いました。

2・3年生の希望生徒23名はイギリスの生徒とディスカッションを行いました。

最後に図書室でお別れ会を開きました。

短い日程でしたが、多くの生徒がイギリスの高校生と交流し、国際交流の楽しさを感じてくれたと思います。

10月にはタイの高校生を受け入れる予定です。

ここでも多くの生徒が交流に参加します。楽しみです。

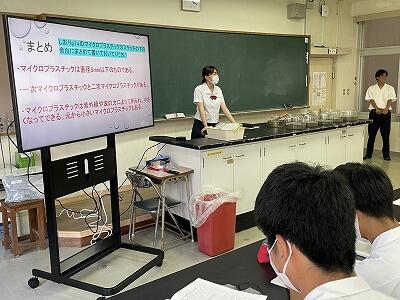

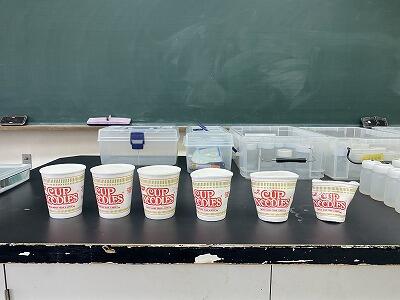

サイエンス科1年生が海洋実習を行いました!

7/19(水)にサイエンス科1年生が海洋実習に行きました。

宮崎海洋高校に協力していただき、実習船「進洋丸」で1日実習を行います。

海洋科学に関する知識の習得だけでなく、将来の科学技術人材として欠かせない本物の体験をすることが目的です。

①事前学習を4回にわたって行いました。

海洋研究やマイクロプラスチック、船上で使う道具などについて事前に学習しました。

今回は昨年度海洋実習を経験した2年生も講師を務めてくれました!

また、「なぜなぜ分析」を行い、実習後のレポート課題をそれぞれ考えました。

②当日は晴天の中、出港しました。

水を採集したり、機関室を見学したり、船員さんに質問したりしました。

③事後学習では採集した水を調査したり、見聞きしたことをまとめました。

科学技術人材になるために良い経験をしました。

今後の探究活動に大いに生かされることを期待しています!

宮崎海洋高校の船員の皆さんにも感謝いたします。

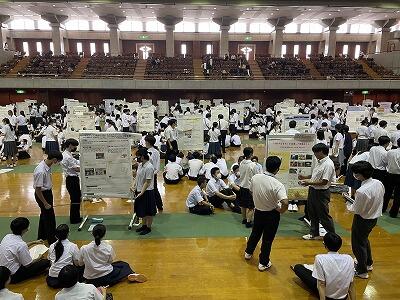

「MSECフォーラム」開催!

7月13日(木)にMSECフォーラムが開催されました。

MSEC(みやざきSDGs教育コンソーシアム)は県内19校が加盟し、探究活動の普及を目的とした組織です。

MSECフォーラムは、日頃行っている探究活動の成果をお互いに発表し合い、学校の枠を超えて生徒や教員が交流する場です。

日本語対面部門、日本語オンライン部門、英語オンライン部門の3部門があり、本校は日本語対面部門の運営を主に担当しました。

本校の3年全生徒と2年サイエンス科生徒が参加し、本校は3部門すべてに参加しました。

特に日本語対面部門は430作品・生徒総数1400人という全国でも類を見ない規模で開催されました。

対面でお互いの研究を通した交流ができる楽しさを感じていたようです。

最後に異なる学校同士の生徒でグループを作り、「未来の宮崎について考える生徒交流会」を行いました。

初対面の生徒同士で緊張感もありましたが、活発な意見交換が行われていました。

将来、この中から宮崎の活性化を担ってくれる人材が現れることを期待します!

このMSECフォーラムをきっかけに、加盟校で力を合わせて宮崎県の探究学習を発展させていきたいと思います。

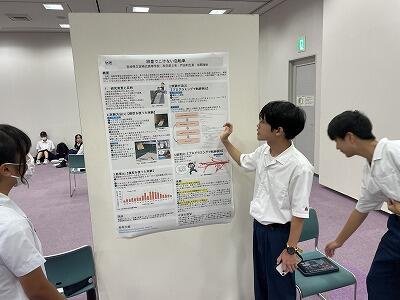

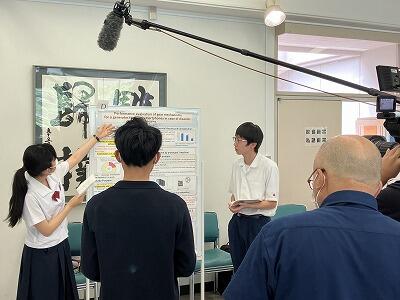

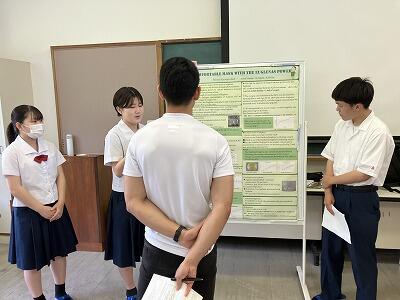

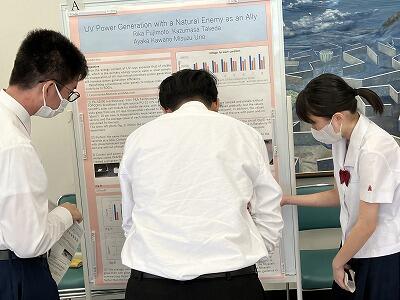

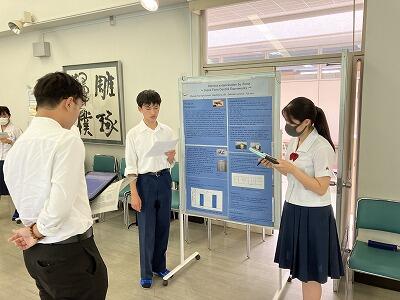

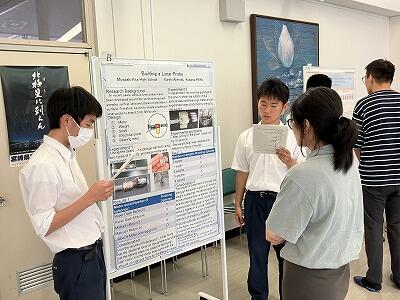

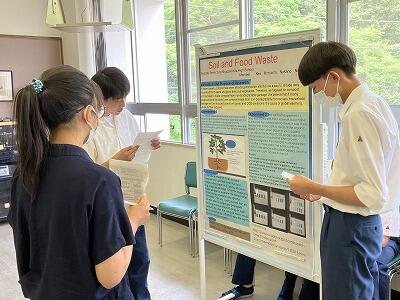

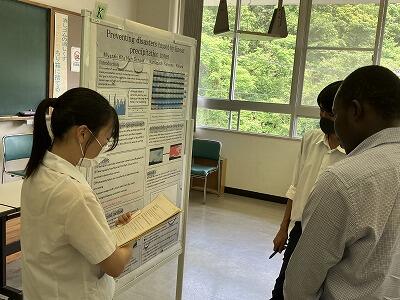

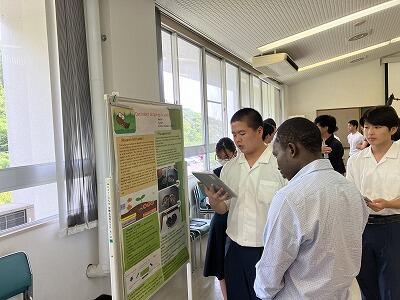

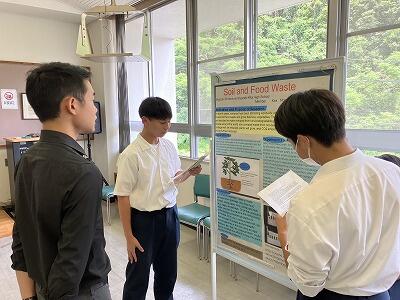

「3年サイエンス科英語ポスターセッション」開催!

6月23日(金)に「3年英語ポスターセッション」が開催されました。サイエンス科では1年次からチームで研究を行い,その成果をポスターや論文にまとめ上げていきます。今回の英語ポスターセッションは,国際的な場での発表に重点を置き,留学生の方や他校のALTの先生方に発表し,質疑応答することで,国際的視野を身に付け,世界で活躍できる科学技術人材の育成を目的に行いました。

開講式の様子です。今回は宮崎大学より留学生11名と他校よりALTの先生2名にお越し頂きました。

さあ,英語ポスターセッションがスタートしました。

どの班も留学生の方を聴衆に迎えても臆することなく,果敢に発表し,相手に応じたプレゼンテーションを行っています。

また,今回はMRT宮崎放送「まなび隊」の取材も入りました。本日の英語ポスターセッションの様子は7月15日(土)に放映予定です。ぜひ,ご覧ください。

今回の英語ポスターセッションを通し,国際的視野を身に付けることができたと思います。今後は世界で活躍できる科学技術人材になってくれることを願っています。

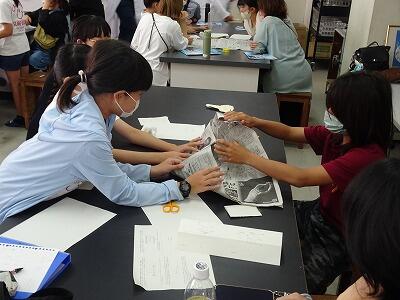

令和5年度「第1回わくわくサイエンス教室」開催!!

6月17日(土)に「第1回わくわくサイエンス教室」が開催されました。今回も県内からたくさんの小中学生が参加してくれました。

こちらは「マニュファクチャリング」です。マニュファクチャリングとはチームの仲間と話し合いながら「ものづくり」を行うことです。

今回のマニュファクチャリングは「サイエンス科からの挑戦状~ペットボトルを倒すな!~」をテーマに行いました。内容はラボシェーカー(試験管を揺らす装置)に水の入ったペットボトルを置き,揺れに耐えることのできる台座を新聞紙・はさみ・セロハンテープで製作するというものです。

今回は揺れの数値を70で固定し,ペットボトルを支えられた時間1秒につき10点与えるというルールで行いました。点数の高いチームが優勝です。試技をすることもできますが,その際新聞紙すべて交換となり,5点減点となります。果たして,どのチームが優勝するでしょうか。

各チームとも試行錯誤しながら議論し,一生懸命作っていました。

いよいよ競技がはじまります。生徒実行委員が会場を盛り上げます。

さあ,何秒耐えられるか。

なんと,20秒耐え凌いだチームが現れました。

優勝したチームには,生徒実行委員より賞状が授与されました。

こちらは「実験教室」です。

今回も2つの実験を行いました。

1つ目は「ドライアイスでシャボン玉」です。

各班に置いてある水槽に砕いたドライアイスを入れ,ドライアイスが浸るくらい水を入れます。そして,シャーレに入っているシャボン液をストローの先に付けてシャボン玉を膨らませ,水槽の中に向かって吹きます。

すると,ドライアイスの煙の上でシャボン玉が踊るような動きをしています。実はドライアイスは二酸化炭素を固体にしたもの。空気は二酸化炭素より重いと言われています。昇華によって出てきた二酸化炭素が空気に触れることで下に沈み,シャボン玉が宙に浮くという原理を使った実験でした。

気体の状態変化と分子量について身の回りのものを使って実験し,小中学生に分かりやすく説明を行っていました。

もう一つの実験は「オイルモーション」です。水と油が混ざり合わないことを生かした実験になっています。水20mlと油(ジクロロメタン)20mlを入れ,選んだ好きな絵の具をガラス棒に付けて水に溶かします。そしてラメを入れて完成です。

参加者からは「キレイ!」という声が聞かれました。

参加者の各講座に対する満足度も非常に高く,「また参加したい」というコメントを残してくださった参加者も多数でした。本校サイエンス科主催の「わくわくサイエンス教室」は全国的に大変注目されている催しになっています。次回は12月に開催します。多くの参加者をお待ちしています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。