写真日記

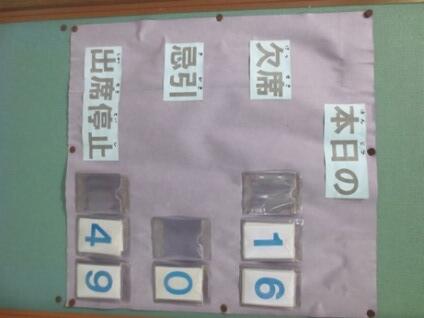

日向市水泳大会表彰

大王谷は、日向市で2番目にたくさんの賞状をもらいました。夏休みの間、一生懸命練習をがんばり、大会当日も仲間のために精一杯応援をしていました。

みんな、本当によくがんばった水泳大会でした。

夏休み登校日

校長先生は、命をなくしてしまう悲しい事件や事故の話をしながら、このような言葉で締め括りました。

子供たちが楽しく充実した夏休みを過ごしてほしいことを生徒指導主事の先生も、話してくださいました。1学期終業式に話した「こうゆうすいか」の話や、「いのちのまつり」の動画を通して、命の大切さを教えてくださいました。

日向市水泳大会

日向市水泳大会が行われました。

毎年、市内の5年生と6年生の学校代表の児童が集まって水泳大会が行われます。

大王谷学園では、夏休みになるとすぐに水泳大会に向けての練習が行われました。選手に選ばれた子たちは、一生懸命練習をがんばっていました。

水泳大会当日は、みんな精一杯自分の力を発揮してがんばりました。応援も一生懸命声を出してがんばりました。

大王谷学園の子たちのがんばりは、他の学校の先生たちからお褒めの言葉を頂くほどでした。

みんな学校代表として、とてもよくがんばっていました。

1学期終業式

「1学期に学んだこと」というタイトルで、「教科書で学べない学びをした」と発表してくれたのは、5年生の女の子でした。全校の前で、むかばき宿泊学習で学んだ協力や感謝などを具体例を挙げながら堂々と発表する姿は大変すばらしかったです。

校長先生は、1年生から6年生まで全ての学年をたくさん褒めてくださいました。学校評議員の方々や他校からおいでになった先生達、幼稚園や保育園の先生達などが「大王谷学園の子たちはすばらしいですね」とおっしゃっていたことを1つ1つみんなに伝えてくださいました。また、5・6年生のがんばりがすばらしいともおっしゃっていました。

明日から夏休みが始まります。先生達が一番望むのは、子どもたちみんなが安全に有意義な夏休みを過ごしてくれることです。生徒指導の先生はすいかの絵を全校みんなに見せていました。本校では、安全に気を付けてほしいことを、子どもたちみんなが覚えやすいように「こうゆうすいか」と名付けています。交通事故、誘拐、水難事故、火事の頭文字を取ったものです。

夏休みも1学期同様、多くのことにチャレンジして、さらに成長した姿で会えることを楽しみにしています。

運動会結団式

「誰よりも大きな声を出してがんばります」「誰よりもすばやく動いて、優勝を目指します」一人一人が自分の決意を全校みんなに発表していたのは、今年の運動会応援団リーダーになった子たちでした。

結団式では、応援団リーダーの紹介の他、自分達の団の色も決まります。団長がそれぞれ選んだペットボトルを振ると、赤、白、黄に色が変わりました。子どもたちから大きな歓声が沸き上がっていました。

運動会は9月に17日に行われる予定です。運動会では、大王谷学園の子どもたちの真剣な表情や歓喜の表情など、たくさんの表情を見ることができると思います。ぜひ、楽しみにしていてください。

プール納め

5年生は3つのコース別に分かれて、練習をがんばってきました。最後に泳力調査を行うと、たくさんの子たちが始めの頃に比べると泳ぎが上手になって、泳ぐ距離が伸びていました。

水泳の学習は、危険とも隣り合わせです。全員が何事もなく無事に水泳学習を終えることができたことで、先生達はほっと胸をなで下ろしました。

7月の全校集会

青木選手はメージャーリーグの選手で、私たちのふるさと日向の出身です。日米通算2000本安打を達成し、日向市の誇りでもあります。

校長先生は、こつこつ積み上げた努力が偉大なる結果に結びついたことをおっしゃっていました。勉強や習い事なども、こつこつがんばることで、一歩一歩伸びていくのだと思います。

大王谷学園の子どもたちが自分の夢に向かって、こつこつ努力を重ね、大きな花を咲かせてくれるといいですね。

修学旅行

今回の修学旅行ではキャリア教育に焦点を当て、体験学習を多く取り入れた日程となりました。また、大阪企業家ミュージアムやOsakaEnglishVillageなど、初めての学習場所もあり、生徒はもちろんのこと先生も多くのことを学ぶことができました。

3泊4日という長い修学旅行で、学習面はもちろんのこと、生活面でも一段と成長し宮崎へ帰ってきた8年生。今後の成長も是非見守ってください。

教育実習の先生方とのお別れ

生徒総会

生徒総会

今年度の生徒会のスローガン「百花繚乱」のもと、生徒一人ひとりの意見を大切にしながら、「私を見てください」と胸を張って言える活動を1つに絞るための話し合いをしました。

例年と違い、学級委員長等がパネラーとなってパネルディスカッションを行い、学年の枠を超えた意見交換をし、全校生徒で「言葉遣い」について考えました。

救急措置法

救急措置法

日向市では、児童・生徒だけで泳いでよい河川はありません。しかし、いざというときのために真剣に取り組んでいました。

心肺蘇生の実習です。胸骨圧迫30回と人工呼吸を2回。今回は人工呼吸はしませんでしたが、生徒は一生懸命やっていました。

AEDの使い方を教えていただきました。緊急の事態に遭遇したときに適切な応急手当ができるように、どの学年もまじめに取り組みました。

英会話活動

これまでは多目的教室として使っていた部屋を、今年度からは英会話室として使用することになりました。ですから、英会話室の入口には、ウエルカムボードがあったり、掲示物も英会話に関するものがいっぱいあったりと、なんだかとても楽しい印象を抱く飾り付けがいっぱいあります。

英語担当の先生は、県内でも数少ない英語担当の先生で、専門の研修を受けてきています。全国的に英語の教科化に向けて準備を進めていますが、日向の子供たちは10年以上前から英会話活動を実施しており、実績は十分あります。

これから大王谷学園の英語が好きな子がより一層増えることでしょうね。

1年生の給食

1年生が少しでも食べる時間がいっぱいになるように、6年生と5年生は一生懸命準備をがんばってくれています。1年生の給食のお皿やお椀の置き場所が違う場合は、そっと揃えてくれる子もいました。

準備だけでなく、片付けでも6年生と5年生はがんばってくれています。お皿の片付け方やお盆の洗い方を一人一人に教えてあげたり、ゆっくり食べる1年生には明るく励ましてあげたりと、給食当番の仕事以外もがんばっています。

桜の絨毯

毎朝、5・6年生がボランティアで掃いてくれているのですが、こんなきれいなピンクの絨毯であれば、少しこのままそっとしておいてほしいような気もしますね。

朝のボランティア活動

誰から褒められなくても、みんなのためにがんばることができることは、とてもすばらしいことだと思います。この大王谷学園を引っ張っていくのは先生たちではなく、5・6年生の高学年です。

「今日が楽しく、明日が待たれる大王谷学園」は、子どもたちの見えない大きな支えがあってこそ、達成できるのだと思います。

歓迎集会

歓迎集会は、新しく入学してきた1年生に、それぞれの学年から学校行事や学習面など、大王谷学園のことをユーモアたっぷりに教えてあげる集会になります。

5年生は、運動会のことを教えてくれていました。エイサーの踊りや、かけっこ、応援団など、劇を交えながらの発表は、たくさんの笑いに包まれていました。

最後には6年生が1年生と一人一人手をつないで退場していました。みんな音楽の手拍子で見送っていました。

1年生のために

1年生の教室では、1年の先生たちが明るく「おはようございます」とあいさつをして出迎えてくれていました。

毎年、1年生の登校初日は、ランドセルの直し方や連絡帳の出し方、トイレなど、とても慌ただしいです。しかし、そんな1年生のために、5年生と6年生が手助けに来てくれていました。一人一人優しく丁寧に教えてあげている姿は、とっても微笑ましい光景でした。

第45回初等部入学式

本年度の入学児童は、121名です。担任の先生からの氏名点呼を受け、元気に返事をすることができました。校長先生からは、「私を見てください。」と自信をもって言える子になってほしいというお話がありました。

これから、学校生活を送る中で、心も頭も体も少しずつ成長していくことを職員一同願っています。「今日が楽しく、明日が待たれる大王谷学園」をみんなでつくっていきましょう。

第34回入学式

第34回入学式

平成29年度大王谷学園中等部の入学式が、雨の中行われました。初々しい姿で入場してきました。これからどのように育っていくのか楽しみです。

入学式準備

5年生と6年生は、午後みんなで協力して入学式の準備を行いました。雨が毎日降り続けたこともあり、外掃除の子たちは雨で濡れた桜の花びらを掃除するのに、とても大変そうでした。

しかし、子供たちは新しく入学してくる1年生のために一生懸命がんばっていました。それは、いろいろな先生たちから褒めてもらえるくらいのがんばりでした。

明日はきれいな学校ときれいな桜の下で入学式が行われると思います。

桜満開

大王谷学園には、大きな桜の木がたくさんあるので、学校の至る所できれいな桜を見ることができます。

桜は1年間も花を咲かせる準備をするのに、たった10日程であっという間に散ってしまいます。可憐な桜の木ですが、今年は桜の開花が全国的に遅かったこともあって、満開の桜と共に入学式を行うことができそうです。

こんなすばらしい桜がたくさんある大王谷学園は、とても恵まれた学校ですね。

始業式

6年生は「一流の6年生をめざしたい」と話していました。そのためには、勉強や難しい問題をあきらめないでがんばること、友達や楽しい思い出をつくることをがんばりたいと、原稿を見ず1000人くらいを前に堂々と発表していました。

また、9年生は「ぼくの決意」ということで、今までの自分の反省を踏まえて、考えて行動することや、集中することをがんばりたいと話していました。

校長先生は、子供たちを前にオリンピックのエピソードに触れながら、次のような話をしてくださいました。

それは、「私を見てください」と言える自分をつくってくださいということでした。立腰やあいさつ、返事、後始末、家の手伝いなどはもちろん、人に褒められなくても自分を褒められる自分をつくってほしいとおっしゃっていました。

いよいよ新たな学年がスタートしました。「自分はよくがんばったなぁ」と自分で自分を褒められるような、そんな達成感がいっぱいある一年になるといいですね。

新任式

先生たちの自己紹介では、「先生になったばかりの、先生の卵です。いろいろ教えてください」という若い先生もいれば、「この学校が教師生活最後の学校になります」とおっしゃるベテランの先生、「ギターが大好きなので、歌声を聞いてください」とおっしゃる先生、大きな声で体育館中に響き渡る声で自己紹介する先生など、みんなユーモアあふれる先生たちばかりでした。

9年生の生徒代表歓迎のことばでは、好きになってほしいことが3つあると伝えていました。1つ目は、自然の移り変わりを楽しめる四季折々の環境。2つ目は個性豊かな生徒。3つ目は大王谷学園の小中一貫校ならではの行事。特に秋に行われる大王谷地域こどもフェスティバルが魅力的だと伝えていました。

代表生徒が最後に伝えた言葉は、「多くのよいところがいっぱいあるので、大王谷学園を好きになってくれると嬉しいです」でした。大王谷学園の魅力をたくさん知ってもらえるといいですね。

桜の開花

いよいよ明日、子供たちが登校してきます。新しい学年、新しい学級、そして新しい先生と、きっと子供たちにとって一番わくわくする日になるのかなと思います。

天気に恵まれず、きれいな桜の開花の様子をお伝えすることができませんが、近々天気が晴れたら、大王谷学園の素敵な桜を様子をお伝えできればと思います。

離任式

初等部から離任される先生たちは16名、中等部からは9名の合計25名でした。子供たちの中には今日学校に来て、初めて離任する先生たちを知る子たちもいました。

離任される先生たちの話に、みんな名残惜しい気持ちで聞き入っていました。

「最初から楽しい学校・楽しい学級はありません。みんなで楽しい学校や学級をつくり上げてください」「大王谷の子供たちと先生たちが大好きでした」「この学校で聞く校歌は、最後になるので大きな歌声の校歌を聴かせてください」「大王谷学園の子たちは、ここ数年でとてもよくなりました。歌声も大きいし、無言清掃もあいさつもすばらしいです」

最後に全校みんなで歌った歌は、体育館中に響き渡る大きな歌声でした。離任される先生たちの言葉とともに、先生たちと過ごしたたくさんの思い出が浮かんでいたからこそ、子供たちの想いがこめられた歌声だったのだと思います。

まだかな?

もう卒業式が終わったのに、どの桜の木も開花する様子が見られませんでしたが、2号館と3号館の間の桜の木に、たった一輪だけ桜の花が咲いていました。よく見ると、他にも桜の花のつぼみが大きくふくらんでおり、もう間もなく桜の花が咲くのかな?と感じさせられる様子でした。

毎年、1年生が入学してくる頃は、ほとんどの桜の花が散ってしまっており、「あと一週間早ければなぁ」と感じさせられています。今年の桜の開花が遅れているのであれば、もうちょっと我慢してもらって、1年生の入学式に満開の花を咲かせてほしいという気持ちもあります。

いずれにせよ、みんなが桜の開花を待っています。

小中合同修了式

「できるようになったことは、どんなことがありますか?」校長先生は、始めにこんな質問をしました。

「縄跳びの二重跳びが5回だけ跳べていたけれど、10回跳べるようになった」や、「計算問題がすらすら解けるようになった」など、1年間で、たくさんの努力が結果に結びついたと思います。

4年生の作文発表をしてくれた子は、ノートを丁寧に書けるようになったことや、学級委員などを自分から進んで手を挙げられるようになったとみんなに伝えていました。

また、8年生は勉強の工夫ができるようになったと発表していました。そして、「未来を変えるには、今の自分を変えるしかない」という言葉も述べていました。

がんばったこと、努力したことは一人一人それぞれ違うと思いますが、大王谷学園のみんながこの一年間で成長できたことは変わりありません。これから先も、いろいろなことにチャレンジして、大きく成長してくれるといいですね。

第44回卒業式

厳かな雰囲気の中、6年生一人一人の名前を呼ぶ先生の声と、先生の想いに応えるかのように元気よく返事する6年生の声だけが体育館の中を響き渡っていました。

校長先生が卒業生を前におっしゃったことは、私たちみんなが常に心の中にもち続けなければならないなぁと感じる内容でした。

それは、感謝の気持ちです。東日本大震災のことも話題にしながら、当たり前のように日常生活を送ることができていることは、とてもありがたいことであり、また日々の生活においても、たくさんの人のお世話になって生きていることに感謝の気持ちをもってほしいとおっしゃっていました。

卒業生にとって、6年間学んだ大王谷学園初等部を卒業することは、たくさんの思い出があり、感じることがいっぱいあったと思います。そして、これから先も、みんなの支えをもらいながら、大きく羽ばたいてくれることと思います。みんなにいっぱい祝福されたすばらしい卒業式でした。

第33回卒業式

大王谷学園の桜の木

大王谷学園の桜は、体育館前や運動場に降りる階段の所、2号館と3号館の間に大きな桜の木があります。春になると、それは見事な桜の花を満開に咲かせます。今現在は全く咲かせる様子は見られませんが、卒業式の頃から入学式の頃までが見所です。

たった2週間ほどしか見られない桜の花です。ぜひ、大王谷学園においでの際は、桜もご覧になってください。

卒業式練習

卒業証書授与では、6年生は画用紙で作った手作りの卒業証書を校長先生からもらっていました。

大王谷学園の卒業式は、保護者の皆さんが子供の顔をよく見ることができるように対面式になっています。また、6年生の座る椅子も、2列目の子たちは1列目の間になるように工夫して配置してあります。そして、卒業証書授与が終わった6年生は、自分の学級の保護者席の前で立ち止まり、保護者席に向かって卒業証書を広げて見せる場面もあります。

卒業式の練習が進み、完成に近づいていくと、いよいよ6年生とのお別れになります。卒業式練習が順調に進んでほしいような、進んでほしくないような、ちょっと複雑な気持ちもします。

委員会活動説明会

まず始めに、それぞれの委員会の委員長を務めてきた委員長が、どんな仕事をするかの説明をしました。

印象的だったのは、図書委員会の委員長が、図書委員長になるまでは本にあまり興味がなかったけれど、1年間図書委員会の仕事をしていく中で、本のおもしろさを知ることができたと話していました。

後半は4月から委員長になる5年生が、抱負を発表しました。新たに学校全体を引っ張っていく委員長は、とても大変な役割です。大変なこともたくさんあるかもしれません。大王谷学園全体がよりよくなるように、みんなと協力してがんばってくれることと期待しています。

初めての卒業式練習

今日の卒業式練習では、5年生と6年生が一緒に練習をしました。6年生にとっては、初等部6年間の集大成として大きな行事になります。5年生にとっては、自分達がいよいよ最高学年になりバトンを受け取るんだという卒業式になります。

いろいろな教室から卒業式の歌声が聞かれるようになってきました。そして、桜もつぼみを膨らませ、いよいよ花を開かせようと待ちかまえています。今年の卒業式も、6年生にとって、思い出の残るすばらしい行事になるといいですね。

3月の全校集会

校長先生が全校集会で話してくださったことは、次のようなことでした。「整理」というのは、いる物といらない物を分け、いらない物を捨てること。そして、「整頓」というのは、元の場所に戻すこと。

「いらない物を捨てる時には、『ありがとうございました』と言って捨てましょう」ともおっしゃっていました。物が散乱するのは、物が多すぎて散らかることが多いです。

学校生活アンケートでは、保護者の方から一番多かった意見が「整理整頓ができていない」でした。大王谷学園の子たちみんなが、きちんと整理整頓ができるようになってくれるといいですね。

地区別集団下校

また、4月から新しい登校班になります。その練習のために、3月からは6年生以外の子が班長・副班長となって6年生が登校班を見守ります。

新たに班長・副班長となった子たちは、これまで6年生が安全に連れてきてくれたように、登校班みんなをしっかりまとめてがんばってほしいと思います。

お別れ遠足

伊勢ヶ浜に着くと、みんなでお弁当を食べたり、学級でゲームをしたり、おやつを食べたりと、とても楽しい一日を過ごすことができました。

大きな穴を掘っている学級もありました。穴の横にはお城があったり、トンネルもあったり、みんなで協力しながらがんばって一つの作品を仕上げているようでもありました。

天気にも恵まれ、まさに遠足日和の一日でした。

お別れ集会

お別れ集会では、各学年から6年生に向けた出し物をします。歌を歌ったり、メッセージを伝えたり、踊ったりと学年の特色を生かしたとてもすてきな出し物ばかりです。

また、代表委員会で話し合って決まった「誰でしょうクイズ」もありました。いろいろな先生達が、動物などの声を出して、どの先生が発した言葉か当てるクイズです。先生達もすぐに分からないように日頃の声を変えて工夫を凝らしていました。体育館は子供たちの笑い声でいっぱいで大変盛り上がっていました。

オープンスクールと参観日

この時期の参観日では、学習発表会をする学級も多いです。1年間の自分達の成長の姿を見てもらおうと、一生懸命練習や準備をがんばる姿が、あちこちで見られました。

緊張しながらも、一生懸命発表をがんばる子供たちの姿は、大変胸が熱くなるものがありました。

梅の開花

本校は、紅葉の木や白梅の木、桜の木など、季節ごとに趣のある姿で魅了する木がたくさんあります。そんな環境の中で学ぶ本校の子供たちは、とても恵まれていると思います。

そうじをがんばる子

これは、本校のスクールカウンセラーの先生の言葉です。当たり前を当たり前にがんばることを凡事徹底といいます。大王谷学園の子供たちは無言だけでなく、ゴシゴシとぞうきんを使って教室や廊下も一生懸命拭いています。

そうじを熱心にがんばることができる学校は、大変すてきな学校だと思います。

寒さに負けない体づくり

つい先日まではインフルエンザが猛威をふるっていました。本校でもたくさんの子たちがインフルエンザに感染してしまいました。ところが、他校や以前の本校と比べて今年はインフルエンザに感染する子がとても少なかったです。現在インフルエンザに感染している子も、そろそろ0になりそうです。

寒さに負けない体づくりの成果なのかもしれませんね。

無言の場

本校はとても人数の多い学校なので、たくさんの子供たちがいます。だからこそ、場に応じた行動がとても大切です。

本校の子供たちは、みんなとてもよく無言の場を守っていると思います。それは、いろいろな方々から褒められるくらいすばらしいです。オープンスクールなどで本校においでの際は、無言で一生懸命掃除をする姿など、ぜひご覧になって下さい。

本年度最後の参観日

登校班長会

昨日は,もう少しで6年生が卒業するので,下級生に教えてあげることが大切だというお話がありました。毎日寒い日も暑い日も,6年生が班長,副班長として登校班のメンバーを支えてくれました。そんな6年生がいなくなってしまうのは寂しいと思いますが,6年生が教えてくれたものを今後も引き継いでくれることと思います。

春はすぐそこに

先生も子どもも一緒に

抜き打ち避難訓練

これまで本校での避難訓練は時間割で知らせてあり、子供たちは消防士の方から褒められるくらい避難の行動をすることができていました。しかし、実際の火事や地震は突然起こるものです。そういう時に慌てず落ち着いて全員が安全に行動する力が大事です。そういう力を少しでも身に付けさせたいと考え、今回のような抜き打ち避難訓練を実施しました。

消防士の方からは、火事の場合、煙を吸って亡くなる人が多いとおっしゃっていました。煙は横に行くよりも縦に行く方がスピードが速いそうです。ですから、ハンカチをしっかり口に当てて、慌てず煙を吸わないようにして逃げることが大事なのだそうです。

万が一のことがないようにすることがもちろん大事ですが、万が一のことが起こった時にも全員が安全に行動できる力を、学校でも家でも身に付けられるといいですね。

避難訓練が行われました。

虫歯の治療を早めに

インフルエンザの予防を

生花作品

お弁当の日

職員室の廊下には、お弁当の日の写真が掲示してあります。大王谷学園では、1年生から9年生まで全員でお弁当の日に取り組んでいます。これは、5年生と6年生の手作りお弁当をもった子供たちの写真です。みんな、すっごくすてきな顔をしています。もし、学校においでの際は、ぜひ職員室前のお弁当の日の写真をご覧になってください。

あいさつの輪

大王谷学園では毎朝たくさんの子たちが、あいさつ運動をがんばっています。大王坂の下では、大きな模造紙をもった6年生たちが、みんなにあいさつを呼びかけています。大王坂を上った時計の下や、靴箱前の生活委員会のあいさつ運動、1号館と2号館の渡り廊下での5年生のあいさつ運動など、たくさんの子たちがあいさつをがんばっています。また、中等部の生徒も初等部にあいさつに来てくれることもあります。あいさつがいっぱいあふれる学校は、とてもすてきな学校だと思います。

漢字検定試験

学年集会

3学期始業式

3学期始業式が行われました。始業式では作文発表がありました。

「3学期がんばりたいこと」として,勉強や縄跳びの二重跳び,給食を残さずに食べること,自分でできることは言われる前に行動することを,全校みんなの前で堂々と発表してくれました。

校長先生は,「幸せになるためにはどうすればよいですか?」と子供たちに投げかけました。幸せは,誰かが運んでくれるものではなく,自分で見つけるもの,探すもの,気づくものとおっしゃっていました。例えば,生きていることや耳が聞こえることをありがたいと感じるなど,こういうふうに思うことで幸せを感じるものだそうです。幸せな人は笑顔になり,笑顔になると人が寄ってきたり,人が優しくしてくれたりします。幸せって,身近なところになるものなのですね。

3学期始業の日でした。

2学期終業の日でした。

ロボットコンテスト九州地区中学生大会!

大王谷学園中等部吹奏楽部定期演奏会

距離はどれくらい?

5年生は、算数の授業で「平均」を学習しています。実際に自分の歩幅の平均を出して、渡り廊下や体育館など、大きな距離を歩幅のいくつ分かで計算する学習を行いました。巻き尺がなくても、大きな距離を体一つで測ることができる便利さを、みんな実感することができたのではないかと思います。算数で学習したことは、いろんな場で活用されています。学習したことを、いろいろな場で使ってこそ、算数のよさを実感できます。今度は、学校からお家までの距離を求めてみるのも、おもしろいかもしれませんね。

社会見学

5年生は、総合的な学習の時間に細島港や細島港にある企業を見学し、働く人の生き方について学習をしています。この日は、中国木材を見学しました。日向にある中国木材は、国内だけでなく世界を相手に仕事をしているそうです。大きな機械がたくさんあり、子どもたちはとてもびっくりしていました。中国木材は日本一なのだそうです。社会見学では、教室だけでは学ぶことのできない、たくさんのことを見聞きし、実際に触れて学ぶことができます。最後の質問コーナーでも、たくさんの質問が出ていました。

大王谷地域こどもフェスティバルに向けての練習

大王谷地域こどもフェスティバルが、11月12日(土)に行われます。この発表会では、本校の初等部・中等部だけでなく、幼稚園や保育園、民謡クラブの方々も発表します。今、各学年で練習が盛んに行われおり、体育館からは、いろんな学年の練習の声が聞こえてきます。どの学年の発表も大変すばらしい内容です。ぜひ、楽しみにしていてください。

季節外れの桜

大王谷学園初等部には、たくさんの桜があります。卒業式の頃になると毎年満開の桜が咲き誇ります。特に2号館と3号館の間にある桜の木は、2階の渡り廊下から手に届きそうなくらい近くにあり、見る者を魅了してくれます。そんな2号館と3号館の間にある桜の木が、10月の時季にちょっとだけ桜の花が咲いていました。人間だけでなく、桜の花でも、あわてんぼうさんはいるものですね。

図書集会

こんな言葉で図書集会が始まりました。これは図書委員会の本の紹介の一場面です。図書委員会の子たちは、この日のために毎日準備や練習をがんばってきました。どんな発表にしたらよいのか、内容や準備物など全部自分達で考えて、この日に臨みました。「ただ、本の紹介をするだけでは、全校のみんなが図書室に来てくれるとは思わない。だから、本の紹介は途中までして、みんなが図書室に来てくれるような話をしよう」と本の紹介の言葉にもたくさんこだわって練習してきました。また、図書室の使い方の劇もしました。シナリオも役割も全部子供たちが作りました。図書室の使い方の良い例と悪い例の劇でした。6年の男の子は、1年生に分かるようにわざとゆっくりと大きな声でしゃべっていました。体育館からは、大きな笑い声も聞こえました。校長先生は、最後に「読書の秋です」とおっしゃっていました。すてきな本がたくさん図書室にはあるので、ぜひたくさんの子たちが、より多くのすてきな本に出合ってほしいと思います。

教育実習生

本校には、大学生が教育実習に来ています。写真は、4年生の社会の研究授業の様子です。宮崎県の特産物について調べる授業でした。教育実習生は、この授業のために、毎日真っ暗になるまで学校に残ったり、授業の前には何度も何度も授業プランを確認したり、授業で扱う道具作りをしたりと、やれることを精一杯がんばっていました。4年の子供たちも、授業では教育実習生のためにがんばって発表しようとする気持ちが伝わってきました。教育実習生は、これまで何度か授業を行ってきました。それらの反省から、この日の授業では、子供たちのために笑顔を忘れないように意識していたそうです。教育実習では、教科書で学べないこともたくさん得ることができたと思います。いつの日か、教育実習生が本当の先生になって教壇に立ってくれることを、子供たちと共に先生達も願っています。

中学生のボランティア

朝、大王谷学園初等部に中等部の生徒が清掃をしていました。本校は小中一貫校で、中等部の生徒が初等部のために、いろいろな場面でがんばってくれています。中等部の生徒は、あいさつもしっかりとがんばってくれたり、服装もきちんとしていて、初等部の児童にとってとてもよい姿を見せてくれています。この他にも、夏休み中のサマースクールで勉強をおしえてくれたり、図書ボランティアに来てくれたり、野球部が校門であいさつ運動をしてくれたり、いっぱい活躍してくれています。とても頼もしい中等部です。

生徒会役員改選立会い演説会

投票は、日向市選挙管理委員会から投票台を借りてきて、本番さながらに行われました。

ひなたぼっこの日

あいさつリレー

班長さんの「おはようございます」の一言で、登校班みんなと生活委員会みんなが一斉に「おはようございます」とあいさつをします。これは、大王谷学園初等部の靴箱の前で毎朝見られる光景です。みんな元気よくあいさつをして靴箱に入ってきます。地域でも、大王谷の保護者の方々が子供たちのために朝、通学路に立ってあいさつをしてくださっています。いつでもどこでも、あいさつがすばらしい大王谷学園の子供たちでいてほしいと思います。

合唱コンクールがありました。

今日もどの学級も素晴らしい合唱でした。音楽科担当の中島先生がおっしゃっていましたが、これがゴールではありません。ここまで学級が一つになって頑張ったことに意味があります。これを機に、学級、学年、学校が今まで以上にまとまってくれることを期待しています。

最優秀賞に輝いた9年1組の合唱

9年1組は、11月8日(火)にひまわりフェスティバルに学校代表で参加します。

合同避難訓練

ボランティア

初等部全校集会

10月の初等部全校集会が行われました。

校長先生は、不適切な言葉について教えてくださいました。現在残っている言葉の中には、誰かに不快な思いをさせてしまう言葉があるのだそうです。例えば、「舌足らず」「片手落ち」「手短に話す」等です。先日行われたパラリンピックの選手たちは、障がいがある中で自分の力を精一杯発揮し、世界中から拍手を送られました。思わぬ事故で障がいをかかえることになってしまったり、生まれつき障がいがある方々がいます。また、障がいがあるなしにかかわらず傷つけてしまう事例として、「良妻賢母」や待合室などで「おばあちゃん、どうぞ」という言葉も同様だとおっしゃっていました。校長先生が最後におっしゃったことは、「時に言葉は凶器になる」「相手を傷つけないようにしてほしい」「相手を喜ばせるようにしてほしい」でした。

その他にも、生徒指導の先生から「あと一歩」という話もありました。あいさつをする子は多くなってきたけど、保護者からは「自分からあいさつをする子が少ない」という意見があることをおっしゃっていました。また、自分からあいさつをしているのだけど、声が小さくて相手に伝わらないのは、もったいないです。一方、学校で一番あいさつがすばらしい登校班も紹介してくださいました。その登校班は、遠くにいるのに先生の姿が見えたら、大きな声であいさつをするのだそうです。そんなあいさつ名人が、学校全体に広まってくれるといいですね。

図書の先生からは、地震の本の紹介がありました。4年生の子たちが本を頭上に大きく掲げてみんなに見せてくれました。読書の秋です。宮崎県は、「日本一の読書県」を目指しています。すてきな本にたくさん出合える子たちが、いっぱい増えるといいですね。

中体連秋季大会日向地区予選結果

今回の結果は次の通りです。 ※県大会出場団体・個人

優勝 ※卓球女子団体 ※ソフトテニス女子個人:有川遥海さん・作本菜月さんペア(8年)※卓球男子個人:黒木駿介さん(8年) ※剣道女子個人:甲斐ちさとさん(7年) ※柔道女子 個人:中山雛那さん(7年)

準優勝 ※ソフトテニス女子団体 ※卓球男子団体 ※ハンドボール男子 ※ハンドボール女子 軟式野球部 ※柔道男子個人:海野豊志さん(8年) ※柔道女子個人:黒木千夢姫さん(7年)

その他県大会出場者(個人)

卓球個人 宅間千隼さん(8年)

安東陵太さん、矢北明杜さん、日髙逸人さん、黒木陸玖さん(7年)

柔道男子個人 原田瑞樹さん(7年)

第44回運動会

「自分を信じろ 仲間を信じろ 優勝めざして つっぱしれ」

今年の運動会もたくさんの保護者の方々や地域の方々がおいでになりました。そんなたくさんの方々が応援してくださる中、子どもたちは汗をいっぱい流しながら、かけっこやリレー、団技などを真剣な表情でがんばりました。それぞれの学年の表現も、とてもユニークで感動的でした。1つ1つの場面に一喜一憂しながら応援する子どもたちの姿も、とても印象的でした。全校リレーでは2つの団に対して、黄団だけが遠く及ばない差をつけられて6年のアンカーにバトンパスされました。どんなにがんばっても追いつくことが不可能な差でしたが、そのアンカーの6年生は最後のゴールをするまで、決して力を緩めることなく最初から最後まで全速力で走り抜けました。今年の運動会スローガンにあるように、1年生から5年生までみんなが仲間を信じてつないできたバトンです。そんな仲間の想いが込められたバトンだからこそ、「諦める」ということをしたくなかったのかもしれません。運動会は勝敗を超えたところに、多くの学びがあります。そんなたくさんの子供たちの輝きが見られたすばらしい運動会だったのではないでしょうか。

運動会前日準備

いよいよ運動会を明日に控え、午後からは運動会準備を行いました。運動会準備では、5・6年生とPTAの保護者の方々が協力して準備を行いました。今年から新品になった万国旗を付けたり、入退場門を飾り付けて設置したり、石拾いや椅子運びをしたりなど、とてもたくさんの仕事をみんなで協力して行いました。運動会は、たくさんの人たちの支えによって成り立っています。子どもたちが活躍する運動会ですが、そういう陰の立て役者の方々や子どもたちにも、たくさんの拍手を送りたいものですね。

総仕上げ

毎日のように、運動場から各学年の運動会練習の音が聞こえてきます。どの学年も運動会を直前に控え、総仕上げに入っている頃だと思います。5年生は、組体操をします。体操服を真っ黒に汚して一生懸命がんばっています。大王谷学園は、ほとんどの学年が100人を超えます。そんな多い人数の子たちがみんなで協力して1つの演技を完成させる姿はとても感動的です。運動会では子どもたちの真剣な眼差しがたくさん見られることと思います。ぜひ、そんな一生懸命頑張る子どもたちの姿を精一杯応援してください。

研究授業

台風の後

今日は台風接近のため学校はお休みでした。学校は大きな被害はありませんでしたが、落ち葉がたくさん散らかっており、先生たちはみんなで一生懸命掃除をしました。運動場の奥にも行って、落ちている木の枝等も一輪車で何度も運びました。雨で濡れた落ち葉は、掃きづらかったですが、とてもきれいになったと思います。

運動会予行練習

運動会予行練習が、晴天の下で行われました。運動会当日のように、入退場の動きの確認や運動会の係の動きの確認など、予行練習ではたくさんのことを、子どもたちと共に確認していきます。とても天気がよかったので、来週の運動会に取っておきたいくらいでした。もう、あとわずかで運動会です。子どもたちの真剣な眼差しやきらりと輝く汗など、保護者の皆さんにとって思い出深い運動会になることを願っています。

応援集会

間一髪でした!!

体育大会が行われました。

毎日暑い中練習をくり返してきました。

「枯れることなき 勝利への思い 今咲き誇れ 栄光の華」のスローガンのも

と、全員が一つの目標に向かって頑張った良い体育大会となりました。

みんなが主人公で、閉会式の時の一人ひとりの表情も晴れ晴れとしていま

した。今後7・8年生は中体連大会に向けて、9年生は、受験勉強に向けて

頑張って欲しいですね。

応援に来ていただいた保護者の方々、地域、来賓の皆さま本当にありが

とうございました。

運動会全体練習

運動会全体練習が行われました。全体練習では、全校リレーや開会式、亀崎盆踊りの練習を行いました。全校リレーでは、どの団も大きな声援を送って一生懸命応援をしていました。運動会本番では、練習とは違い番狂わせもよく見られます。どんな運動会になるのか、楽しみにしていてください。

運動会エール交換の練習

地区集会

地区集会は、台風接近や不審者等によって、緊急に集団下校をする事態が発生したときに、安全且つ迅速に集団下校ができるように練習することを目的に実施しています。また、安全な登下校の在り方などの指導も含めて指導をしています。大王谷学園では、現在嬉しいことに「事故0」です。それは、みんなが安全な登下校をしている証でもあります。何も起きないことが一番ですが、何かが起きた時に、トラブルなく安全に下校できるよう、今日学習したことを生かしてほしいと思います。

汗をいっぱい流して

縦割り清掃班

2学期からの清掃活動が、1年生から6年生までの縦割り班になりました。1学期とは違い、いろんな学年の子たちが掃除場所に集まります。下学年の子たちは、一生懸命雑巾がけをしてがんばっています。上学年の子たちは、下級生に優しく教えてあげたり、下級生のお手本となる掃除態度でがんばっています。縦割り清掃班になったからこそ、異学年のよさが出ているように思います。これからも大王谷学園の子たちが、縦割り清掃班を通して、掃除を精一杯がんばってほしいと思います。

ミニミニギャラリー

運動会の応援団

ふれあい緑化活動

ふれあい緑化活動が日曜日の早朝から行われました。たくさんの子どもたちや保護者の方々が来てくださいました。生い茂った草を刈ったり、溝にたまった土を取り除いたりと、みんな汗をいっぱい流しながら一生懸命がんばっていました。もうすぐ、運動会が行われます。運動会では、たくさんの方が応援に来てくださいます。きれいになった大王谷学園は、多くの人を温かく迎えてくれることと思います。また、このふれあい緑化活動では、あるお父さんが、子どもにスコップの使い方を教えていたそうです。こんな微笑ましい姿が見られるのも、ふれあい緑化活動の魅力の1つなのかもしれませんね。

ポケモンGOよりも・・・

「先生は、おもしろい遊びを思いつきました」と、始業式で全校みんなに話がありました。子どもたちは「えっ!」という顔をして、先生に注目しました。「ポケモンGOをしたことがある人は分かると思うけど、日向にはあまりモンスターボールは見つかりませんよね。でも、その遊びにスマホはいりません。タブレットも必要ありません。何にも持っていなくてもできる遊びです」みんな、何だろう?という顔をしていました。その先生は、大きな画用紙をめくると、そこには「あいさつGO」と書いてありました。子どもたちだけでなく、先生たちもみんな思わず笑っていました。相手が見えたら、あいさつをします。そして、相手からあいさつが返ってきたら、自分のレベルが上がるのだそうです。ポケモンGOよりも、あいさつGOが大王谷学園で広まっていくといいですね。

2学期始業式

子どもたちのために

庄手川の水辺調査

7月に日向保健所、日向市環境政策課、日向土木事務所の方々にご指導いただき、庄手川の水辺調査をしました。

静かに目を閉じて音を聞いたり、びんに水を入れ、においをかいだりして、五感を使って庄手川を調べました。また、水質検査や水生生物の採取、仕分けなどもすることができて、子どもたちは笑顔でいっぱいでした。

今回、総合的な学習の時間(大王タイム)の一環で水辺調査を行い、身近にこんなにすばらしい自然があることを知り、また、実際に肌で感じることができました。これからも、地域の良さについて学んでいきます。ご指導、ご協力いただいた方々、ありがとうございました。

黒板消し掃除機の清掃

各教室には、黒板消し(ラーフル)を掃除する機械があります。これは、掃除機のようにチョークの粉を吸い取ってくれるのですが、毎日使用するので吸引力がずいぶん弱くなっていました。そこで、先生たちみんなで、この掃除機の清掃を行いました。チョークの粉は細かい部分にまで入っており、分解して掃除をするのはとても大変でした。黒板消しを清掃するのは、日直や掃除の子たちだと思います。きっと2学期からは、掃除をする子たちが驚くくらい吸引力が向上していると思います。

サマースクール

夏休みもあと少しとなった今日は、サマースクールがありました。大王谷学園初等部では、2日間サマースクールを希望する児童を対象に実施しています。算数を中心に1学期の復習や、発展的な問題など、みんな一生懸命がんばっていました。とってもとっても暑い中でしたが、がんばった分だけ自分に返ってくると思います。みんな、休み時間にも問題に集中するくらいよくがんばっていましたよ。

装飾作り

夏休みが始まって10日程過ぎました。先生たちは2学期に向けて、職員室で研修や会議などを午前中に行いました。そして、午後からは入学式や卒業式の掲示物作りをしました。本校には、手作りの掲示物がいっぱいあるのですが、ずいぶん年数が経過し、とても古くなっていました。そこで、先生たちはみんなで協力して作り直しました。全部完成するのに、4時間くらいかかりました。芸術作品のような絵や、まゆげが太いけど愛くるしいキャラクターなど、とってもすてきな掲示物がいっぱいできました。今度の卒業式と入学式では、先生たちの手作りの作品もぜひ見てください。

9年学年レクレーションが行われました。