細田中学校の出来事

職場体験の事前学習

2年生が9月7日から2日間、職場体験学習に参加させていただきます。体験の企業は全員バラバラです。一人で企業に出向きます。自分を頼るしかありません。トライエラー&トライです。

本校生徒の受入れを快諾していただいた企業の皆様に、まずはお礼を申し上げます。

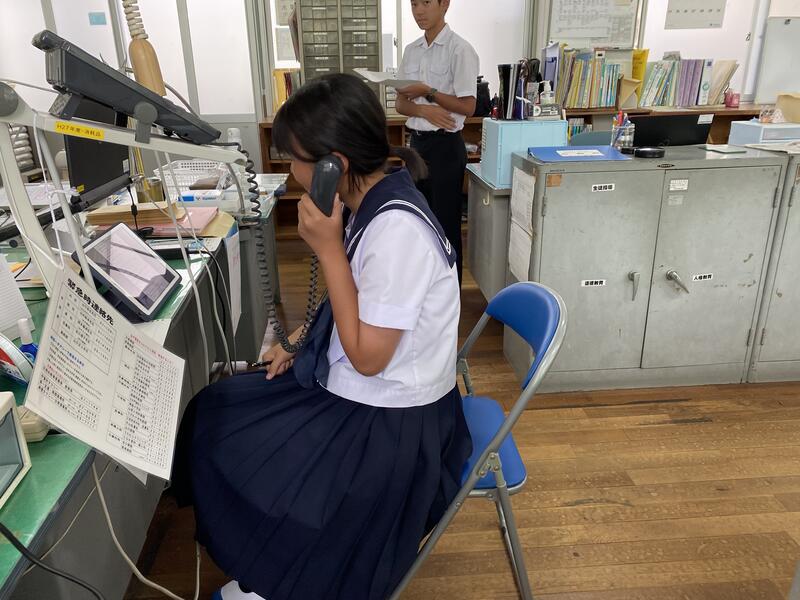

9月1日は、受け入れ先の担当の方に最終確認の電話をしました。緊張感がこちらまで伝わってきます。人生勉強、成長進行中です!!

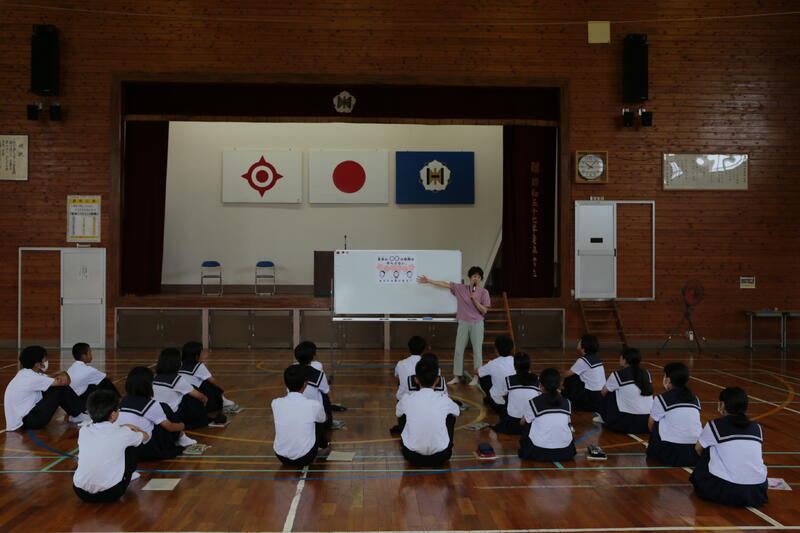

「ピアカウンセリング」3年生

8月30日。3年生を対象に「ピアカウンセリング」が行われました。「ピア」というのは「仲間」という意味です。

今回は、宮崎大学医学部看護学科の学生6名が「ピア」として2時間の性に関する授業を実施してくれました。

初めに「流されて青島」という紙芝居を見て、登場人物に対する考えを出し合いました。イヤだなと思った順番が同じだったり、違ったり。その理由も同じだったり違ったり。「価値観」は多様で一人一人の考え方が違うことを実感しました。

「愛の12段階」というグループワークでは、好きになって愛を深めるのは自然なことを知り、12段階をどのような順番で進めたいかや将来の人生設計を考えました。

大学生からの「関係作りには時間をかけて大丈夫」「イヤな時はイヤと言っていい。」「自分と相手の未来を考えて、性感染症の予防や避妊についても相手としっかり話し合おう」などのアドバイスを素直に受け止め、「お互いをかけがけのない存在として、尊重し合っていきたい」という共通の目標を持てた貴重な経験となりました。

宮崎大学医学部看護学科の皆様、本当にありがとうございました。

3年生では、このよう「自他を大切にする生き方」について、学級活動や保健の授業でさらに具体的に学んでいきます。

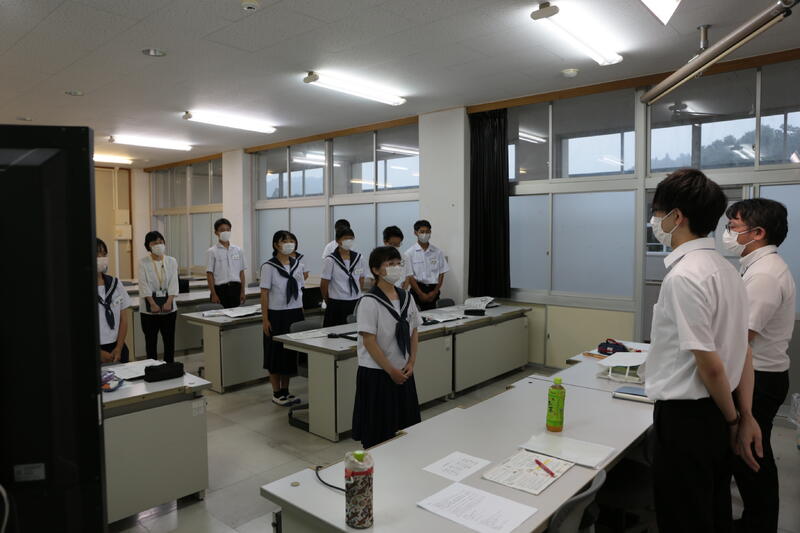

2学期始業式

8月25日は2学期の始業式。

全校生徒が元気に登校しました。おかげさまです。

まずは、全員が生命をつなぎ再会できたことに感謝です。

学年代表として2年生の加藤さん、3年生の河野さん、生徒会代表として杉田さんが、それぞれ新学期の抱負を発表しました。

〇苦手なことを避ける自分からの脱却、係活動のレベルアップ、生活リズムの確立

〇受験を意識した時間の有効活用、友人関係や人間力の深化

〇リーダーの自覚、見本となる先輩への成長

それぞれが、自分を顧み、周りからの学びを素直に取り入れ、心に訴える発表をしました。生徒の皆さんの聞く態度も相変わらず良かったです。一人一人の成長が楽しみな2学期です。

職員室前の廊下凸凹の整備終了!

毎月の安全点検で報告してきた職員室前の廊下の凸凹。 夏季休業中にきれいに整備していただきました。日南市教育委員会、業者の皆様本当にありがとうございました。おかげさまで、生徒も教職員も来校される方々も安全に廊下を通ることができます。

整備中

整備後

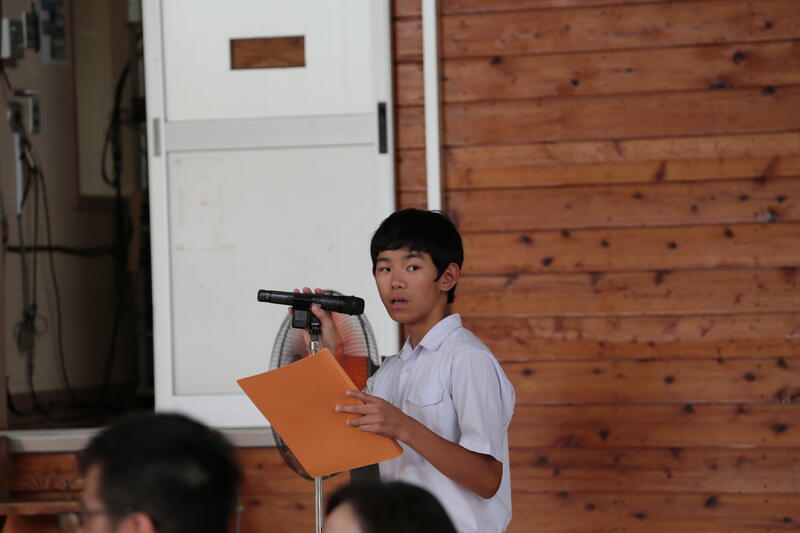

1学期終業式

7月21日は1学期の終業式。

生徒代表として1年生の川越さん、3年生の桑野さん、生徒会代表として2年生の吉村さんが発表しました。

先輩として成長する覚悟、クラスメイトのおかげで自分が変わったこと、細田中生が自分たちの力を信じて頑張ってきたこと。心に刺さりました。

それぞれが自分の思いを言葉にのせ、前を向いて堂々と発表したことも素晴らしかったです。一生に一度の今年の夏休みを経て成長した姿を見せてくれることでしょう。

熱狂の結団式

7月21日は結団式。

10月1日(日)の体育大会で、赤団と青団が正々堂々戦います。スローガンは熱狂!

生徒たちの手で作られ、生徒だけでなく先生全員に出番があり、みんなが主役になれる決団式でした。

実行委員長の岩元さん、副実行委員長の杉田さん、生徒会執行部の皆さんの企画力、行動力の素晴らしいこと!

欠席している仲間のことも考えていたことに感動しました。伝統として引き継がれてほしいです。

地域に学ぶ環境浄化 with 細田プロジェクト

7月13日は地域に学ぶ環境浄化に向けての取組。

細田プロジェクトの会長他3名の講師をお迎えして、えひめAI-2(あいに)を作成しました。「あい」という名前は、地球環境を守ることを願いながら、13歳の短い人生を終えた愛華さんの想いを引き継ぐという意味が込められています。ヨーグルト、納豆、イースト菌、砂糖など、食べられるものを使って臭いやカビの発生を抑え環境をきれいにする液体を作りました。

地域の方々が取り組まれている環境浄化の取組を学び、豊かな地域の自然を守り、持続可能な社会を築こうとする意欲、実践力を育てることを目的として、全校生徒で作成に取り組みました。

できあがったえひめAI-2を生徒も職員も持ち帰り、それぞれの家庭で使用します。先週作成したものは校内で発酵させ、7月18日に無事にできあがりました。

生徒と地域の方が触れあい、助けていただいたり会話をしたりする様子を見て、次世代を頼んだよ!という声が聞こえてくるようでした。きっと志を引き継いでくれる細田中生です。

細田プロジェクトの皆様、全面的なバックアップをありがとうございました。

薬物乱用防止教室 幸せな人生を自らの手で

7月10日は薬物乱用防止教室。

安心安全なまちづくりで活躍されているNPO法人ハートムの初鹿野さんをお招きしました。

薬物を使ってしまう理由は?と問われ「ストレスから逃れるため」生徒はうんうん。初鹿野さんからずばりの切り返し。「ストレスってみんな抱えているよ。教室にいる先生たちストレスない人いますか?いませんよね。ストレスが原因ならここにいる人みんなが薬物を使うんじゃないかな?」しーん。「もっと深く考えてみよう。誰でも薬物は危険で使ってはダメだとわかっているはずだ。」

人生は辛いこと、うまくいかないことが必ずあります。そのときにどんな選択をするのか。ストレスの解決の方法が、薬物だけスマホだけのように一つしかないと何らかの依存症になります。いろいろな頼れるところ、いろいろな楽しみ方を見つける。それが今!

生徒代表の杉田さんは、講師の先生のお礼はもちろん、自分の幸せな人生を見据えた素晴らしい感想を発表し、講師の先生から絶賛されました。いつもとは違った切り口の薬物乱用防止教室で、また一つ大人への階段を上りました。

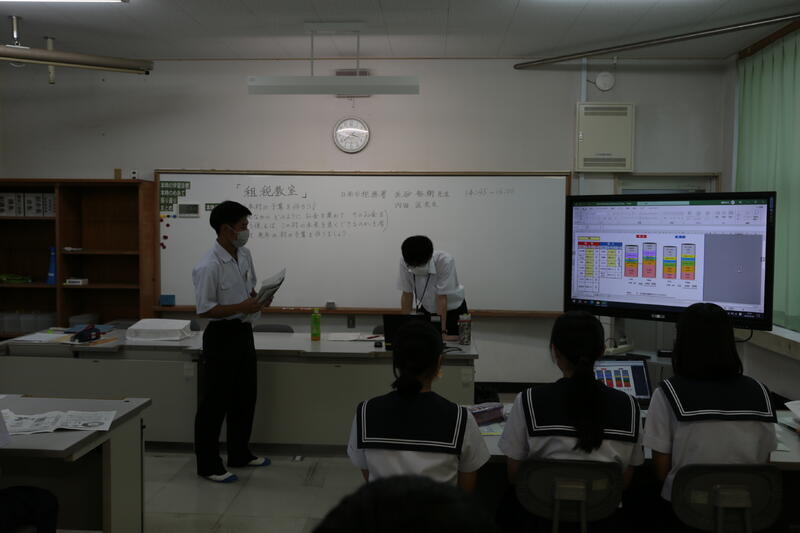

租税教室「予算編成に挑戦!」

7月3日(月)は租税教室。

7月9日(日)の宮崎日日新聞にも紹介されました。

日南税務署からお二人の講師をお招きしました。税金の目的や財政の仕組みのお話を受けた後、架空の自治体「日本村」の予算編成に挑戦しました。予算を削減したり、増加させたりするとき、根拠を話し合うことで、納税の意味や財政と暮らしの関係などの気付きがあったようです。全班が自分たちの考えを発表できました。伝える態度、聞く態度、認め合う態度が素晴らしかったです。生徒代表守山さんの最後の挨拶は、講義のお礼はもちろん、納税者としての知識や意識の高まりなど、学びの深まりが伝わるものでした。

8月のこども議会での代表質問、次回の生徒総会の予算審議にも生かしてください。学んだことを次につなげることは大変意義のあることです。

日南税務署の皆様、本当にありがとうございました。

生徒による生徒のための歯磨き指導

生活保体委員会の6月・7月の活動の目標の一つが「歯をきれいに保つためにできることを考えよう」です。

生活保体委員が講師となり、全校生徒に歯磨きの方法を伝えています。プレゼンテーションも自分たちで工夫しているようです。歯の模型や歯ブラシを使うなど、具体的でわかりやすい説明です。

正しい歯磨きの習慣は一生の宝物ですね。

細田中の合い言葉を久しぶりに言います。「未来を生き抜く力を、今、細田で身に付けよう!」

他者から学ぶ力

自ら学ぶ力

自然から学ぶ力

社会から学ぶ力

宮崎県日南市大字上方1211番地

電話番号

0987-27-0497

FAX

0987-27-2497

本Webページの著作権は、日南市立細田中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。