延岡高校サイト内検索

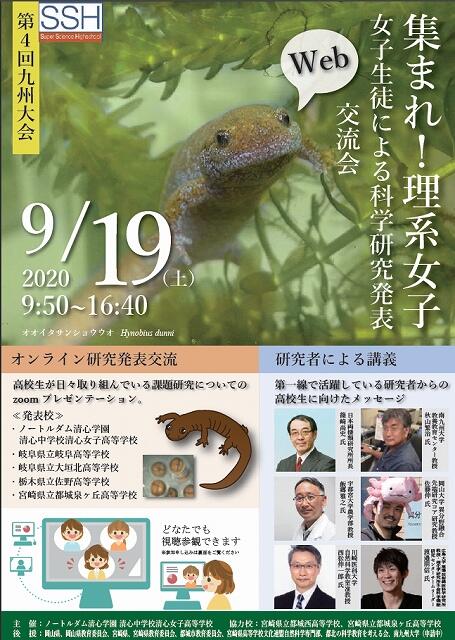

宮崎県立延岡高等学校公式サイト (文部科学省指定スーパーサイエンスハイスクール、世界ユネスコ公認ユネスコスクール)

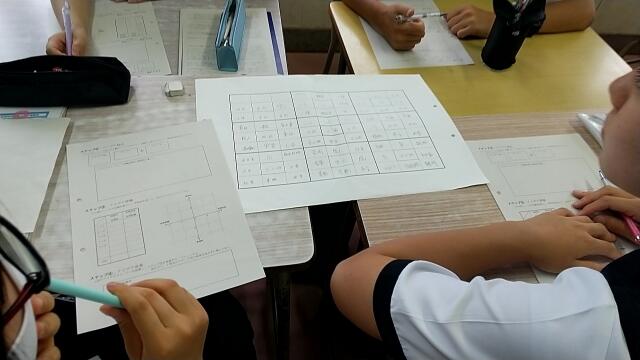

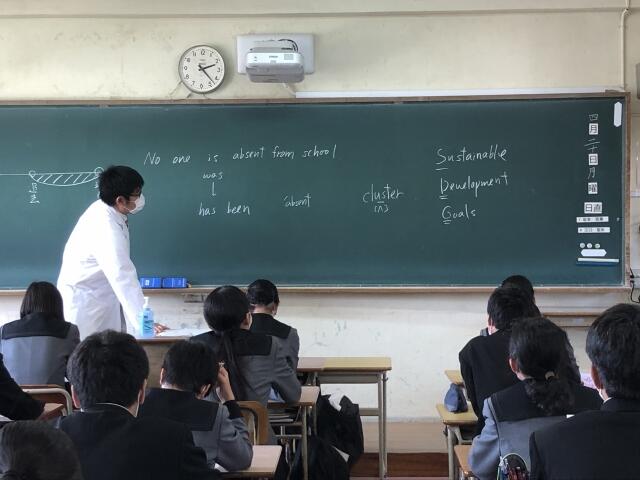

「サービスをデザインするってどういうこと?」と思われるかもしれませんが、いまやデザインの対象は車や家電、家具、文具といった物だけではなく、身の回りのあらゆるモノやコトに広がっています。駅やコンビニエンスストア、郵便局、銀行、病院、旅行代理店など、サービスはどこにでもあります。サービスを上手にデザインすることで、私たちはわくわくする経験や便利な生活、あるいは安全安心を手にすることができるのです。この授業では、少し未来にどんなサービスがあったらいいかを想像し、それを実現する方法を考えます。

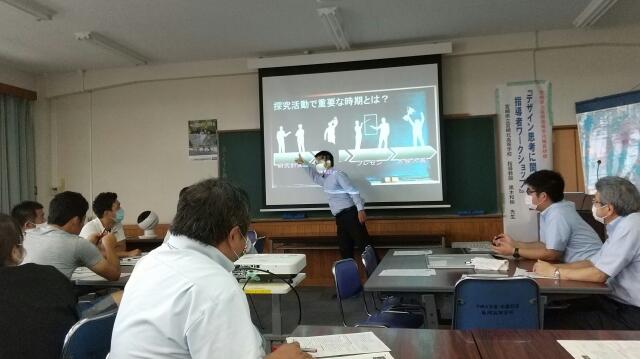

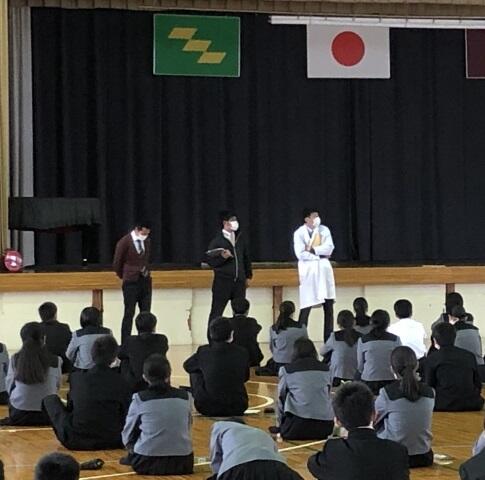

講演中の池田先生

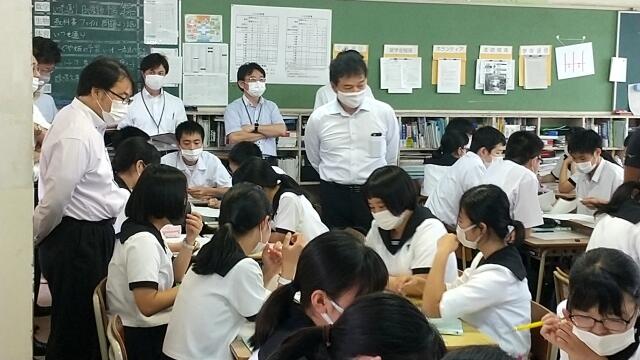

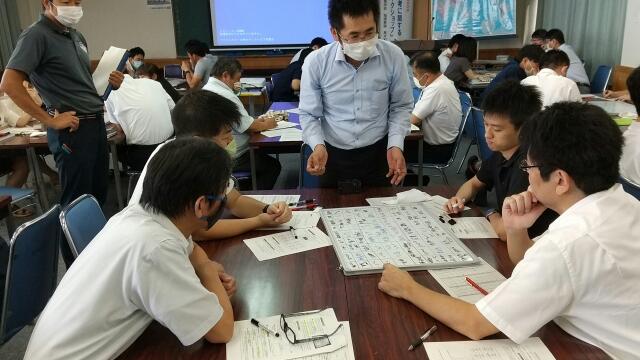

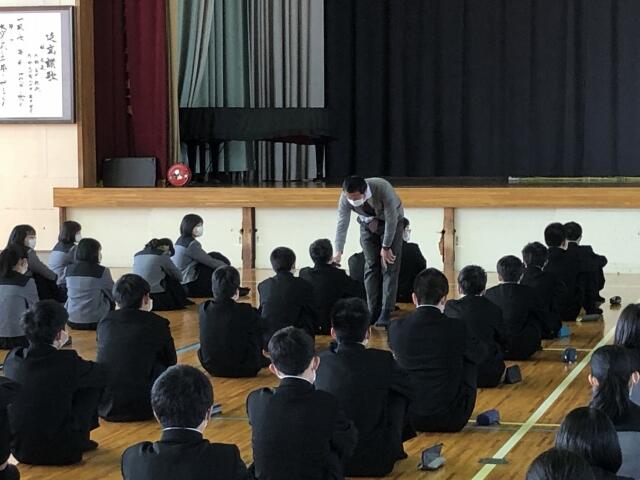

生徒の中に入って質疑応答する池田先生

デザインの例 風力だけで地雷を除去する Mine Kafon (動画サイトへのリンク)

川越校長も生徒と一緒に議論しました。

講演後の希望者のみが参加した懇談会。座席が足りず立ち見参加の生徒もいました。

生徒からの質問「池田先生がデザインするときに最も大切にしていることは何ですか?」

池田先生「人に喜んでもらうことです」

SSH事業は、科学技術振興機構(JST)からの支援を受けて実施しています。

西脇 亜也 様 宮崎大学フィールド科学教育研究センター 教授 (運営指導委員長)

内田 勝久 様 宮崎大学フィールド科学教育研究センター 教授

竹澤 真吾 様 九州保健福祉大学保健科学部 教授

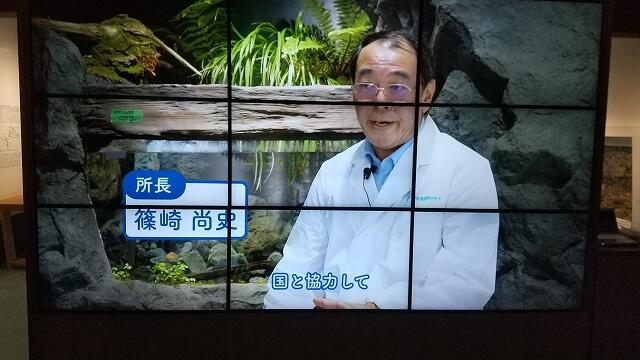

篠崎 尚史 様 日本両棲類研究所 所長

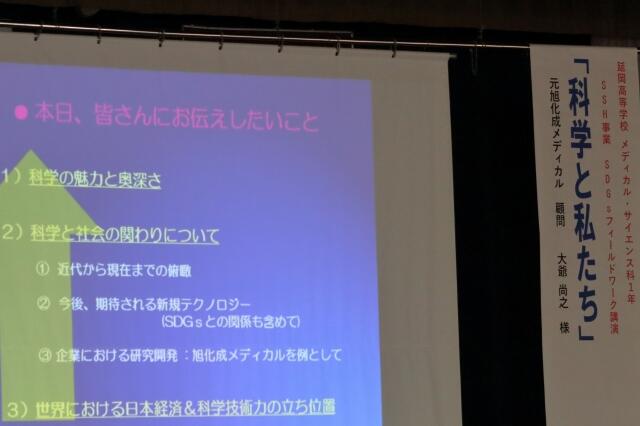

大爺 尚之 様 元 旭化成メディカル株式会社 取締役兼専務執行役員

水永 正憲 様 延岡市キャリア教育支援センター センター長

伊東 洋之 様 延岡市教育委員会学校教育課 学校支援対策監

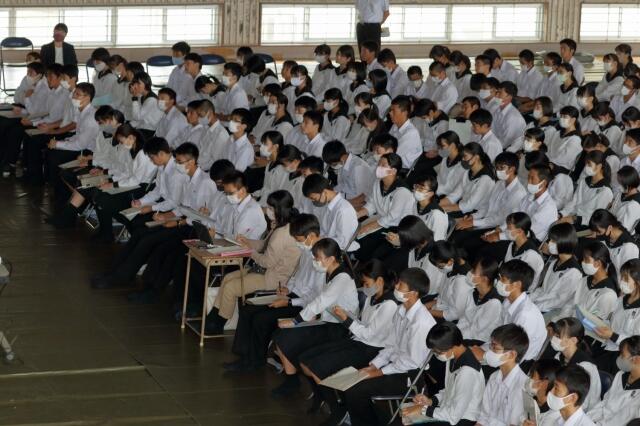

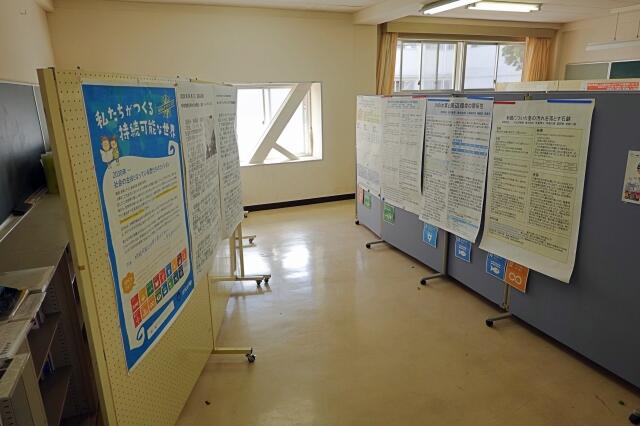

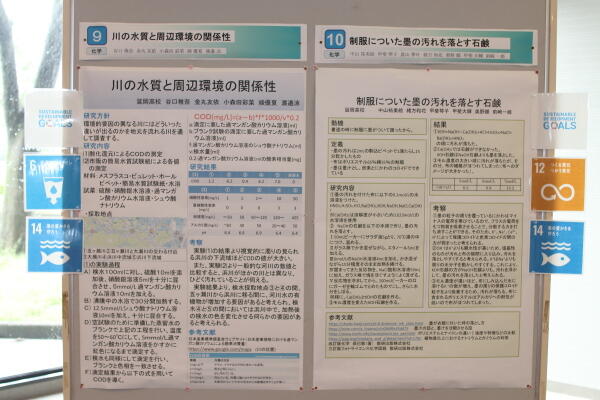

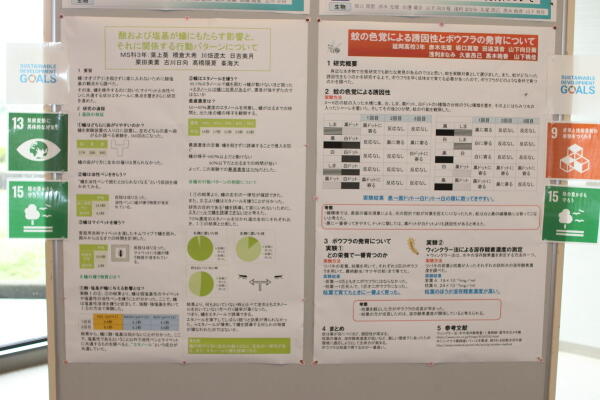

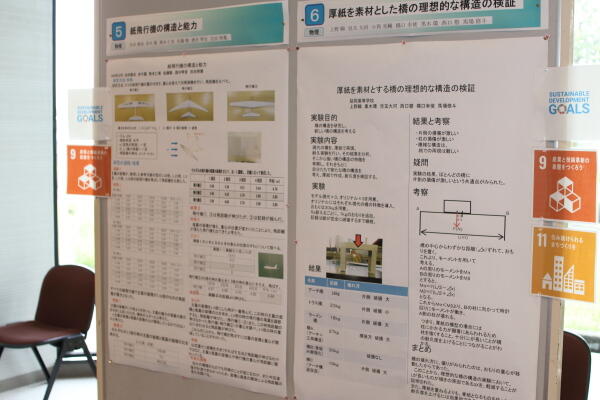

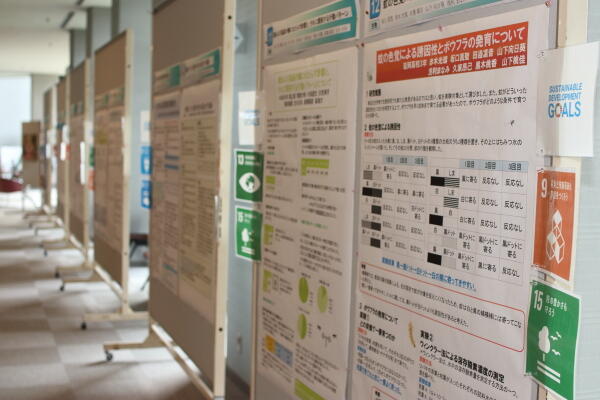

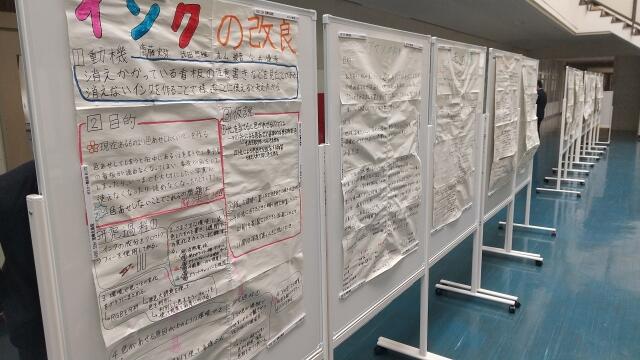

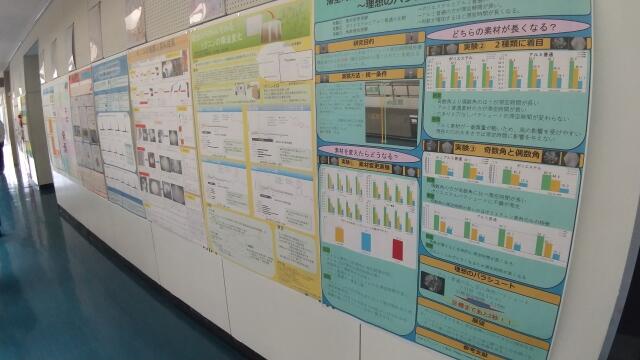

全体会の様子

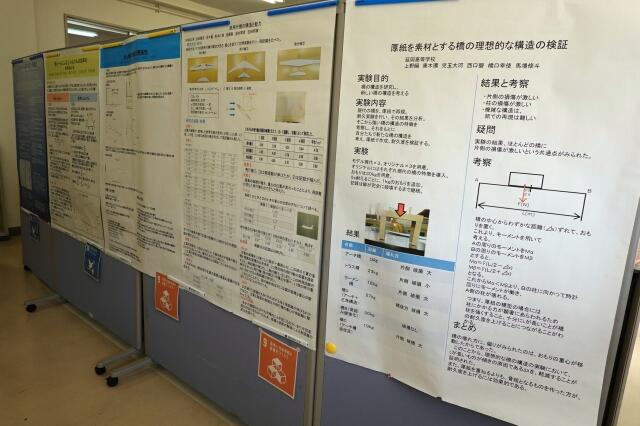

全体会では時間が足りなかった項目に対し、分科会で助言していただきました。

今回の委員会は、SSH事業として科学技術振興機構(JST)の支援を受けて行いました。

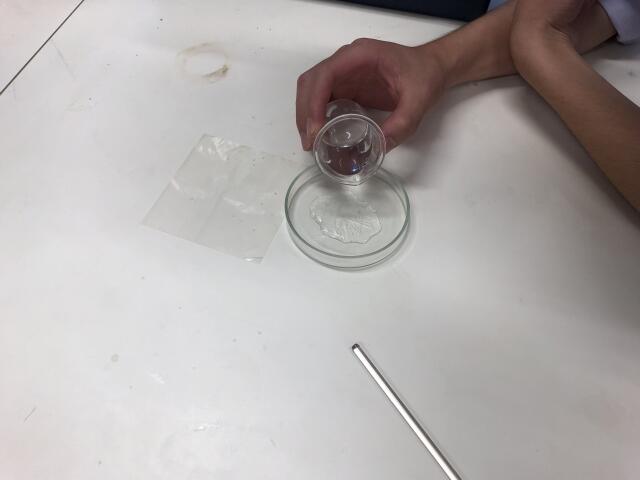

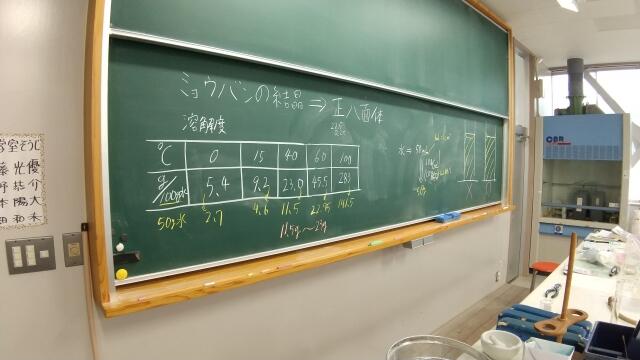

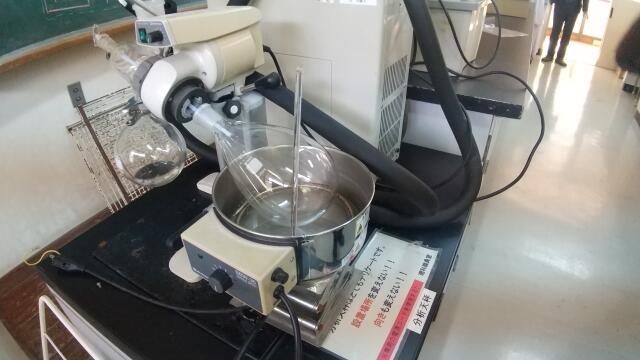

ミョウバンの結晶核を作成

ミョウバンの結晶核を作成

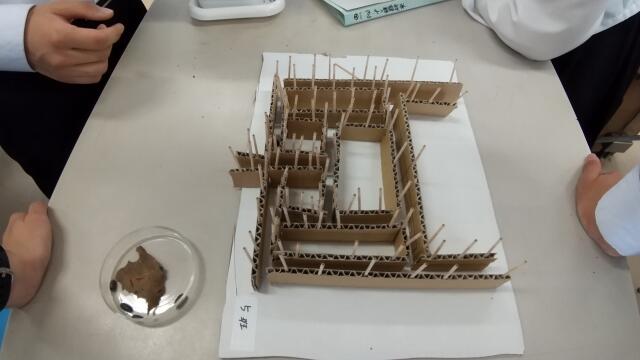

3Dプリンター

3Dプリンター

〒882-0837

宮崎県延岡市古城町3丁目233番地

Tel 0982-32-5331・32-5332

Fax 0982-33-7600

本Webページの著作権は、宮崎県立延岡高等学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。