画面をドラッグすると360度見ることができます

※R06年度までの情報を掲載!最新はトップの北高日誌から!

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

科学部の定期報告会

宮崎北高校の科学部は約40名の大所帯です。

普段の活動では、なかなか他のチームの研究を詳しく見ることはありません。

そこで、互いの進捗状況を報告して切磋琢磨するために

また、プレゼンや質疑応答に慣れるため、定期報告会を行っています。

その様子を少しだけ紹介します。

報告会は週に1回です。

土曜日など比較的時間に余裕がある日に行われています。

毎回2~3組が研究の進み具合を発表し、部員と質疑応答をします。

先輩たちが率先して質問してくるので、1年生はドキドキですね。

そんな2年生も、先生たちが質問をしてくるのでドキドキです。

各班、月に1回発表が回ってくるペースです。

実際にまとめて話すことで、自分の研究の進捗を客観的に判断することができます。

「うわっ!あの班はもうあんなに進んでいる…!」

「先輩がやっていること、今私たちが悩んでいる部分だ!聞いてみよう!」

などなど、発見やメリットが大きい定期報告会なのです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

普段の活動では、なかなか他のチームの研究を詳しく見ることはありません。

そこで、互いの進捗状況を報告して切磋琢磨するために

また、プレゼンや質疑応答に慣れるため、定期報告会を行っています。

その様子を少しだけ紹介します。

報告会は週に1回です。

土曜日など比較的時間に余裕がある日に行われています。

毎回2~3組が研究の進み具合を発表し、部員と質疑応答をします。

先輩たちが率先して質問してくるので、1年生はドキドキですね。

そんな2年生も、先生たちが質問をしてくるのでドキドキです。

各班、月に1回発表が回ってくるペースです。

実際にまとめて話すことで、自分の研究の進捗を客観的に判断することができます。

「うわっ!あの班はもうあんなに進んでいる…!」

「先輩がやっていること、今私たちが悩んでいる部分だ!聞いてみよう!」

などなど、発見やメリットが大きい定期報告会なのです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

2年生の科学探究は今!

サイエンス科2年生の科学探究の様子を紹介します。

2月8日。

とにかく寒い日が続きますが、2年生の研究はアツく続いています。

彼らには規定の研究費が与えられていますが

ちょうど注文した物品が届いた班も多く、研究が加速しているところです。

圧電素子の研究を続けている班です。

ものづくりに必要なパーツがたくさん届いたので、今から工作を始めるようです。

こちらは「香り」の研究をしている生徒。

追加のセンサーやRaspberry Piのセットが届き、プログラミングを行っています。

こちらは部分日食の観測班。

彼女たちはRaspberry Piの照度計で、曇天だった部分日食を観測していました。

現在は、モデル実験のデータを取得しているようです。

各種学会、発表会も迫っています。

得られた研究データをまとめて、プレゼンを作っている班も多いです。

先生からのアドバイスを受けています。

いろんな班が、いろんな実験を行っており…

データの分析や計算に一生懸命になっている中…

届いた大量の物品を整理している経理担当の先生。

いや、ほんと毎回ありがとうございます!

生徒が研究を一生懸命頑張ってくれることが、何よりの感謝になると信じて…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

2月8日。

とにかく寒い日が続きますが、2年生の研究はアツく続いています。

彼らには規定の研究費が与えられていますが

ちょうど注文した物品が届いた班も多く、研究が加速しているところです。

圧電素子の研究を続けている班です。

ものづくりに必要なパーツがたくさん届いたので、今から工作を始めるようです。

こちらは「香り」の研究をしている生徒。

追加のセンサーやRaspberry Piのセットが届き、プログラミングを行っています。

こちらは部分日食の観測班。

彼女たちはRaspberry Piの照度計で、曇天だった部分日食を観測していました。

現在は、モデル実験のデータを取得しているようです。

各種学会、発表会も迫っています。

得られた研究データをまとめて、プレゼンを作っている班も多いです。

先生からのアドバイスを受けています。

いろんな班が、いろんな実験を行っており…

データの分析や計算に一生懸命になっている中…

届いた大量の物品を整理している経理担当の先生。

いや、ほんと毎回ありがとうございます!

生徒が研究を一生懸命頑張ってくれることが、何よりの感謝になると信じて…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

プログラミングPBLを行いました!

2月5日と2月19日に行ったサイエンス科1年のマニュファクチャリング。

前回に引き続き、プログラミングPBLを行いました。

PBL(Project Based Learning)とは課題解決学習のことです。

マニュファクチャリングでは、毎回様々な課題を与えられます。

これを試行錯誤しながら解決することで、成長していくのです!

今回は、プログラミングを通して試行錯誤の訓練をしています。

今回の課題はRaspberry Piの自動起動&サーバ接続!

これまでの授業で、明るさや気温を取るデータロガーは作っているので、その応用編です。

テキストに掲載されたスクリプトを打ち込むだけではダメです。

自分で考えながらスクリプトを書き換えていきます。

電源を入れたら自動で10分に一回データを計測しはじめ、それを自動でcsvファイルで保存し、さらに自動でサーバにつないで送信する…。あなたがやるのは電源を入れるだけ。

そんなデータロガーを作ります。

何度も何度もエラーを出しながら、英語のエラーメッセージを読んで

どこが悪いのか探して、そこを改善して…と繰り返していきます。

着実に正解に近づいていく。

プログラミングが試行錯誤に向いているのは、まさにここですね。

最終的に、大半の生徒が課題をクリアすることができました。

実際、この自動起動&サーバ接続は大変便利で、これまでの先輩がRaspberry Piを使うときに悩まされていた

「キーボードとモニターがジャマ」

「取得したデータをいちいちUSBメモリで取り出していた」

という問題が一気に解決します。

また、自動起動の応用範囲は計り知れません!

さてさて…

伊藤社長にお世話になるのも、3年目です。

3年前の1年生は、データロガーを作るだけで授業が終わっていました。

しかし、昨年の内容を本校教員が行っておくことで、毎年進化した授業になっていきました。

(本校教員もプログラミングをめちゃくちゃ勉強しました…(遠い目))

マイコンを研究に使い始めた班も多く、生徒の90%以上が「プログラミングは楽しい!」と答えてくれました。

頼もしい限りです!

※この授業の様子が、2月13日付けの宮崎日日新聞に掲載されました!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

前回に引き続き、プログラミングPBLを行いました。

PBL(Project Based Learning)とは課題解決学習のことです。

マニュファクチャリングでは、毎回様々な課題を与えられます。

これを試行錯誤しながら解決することで、成長していくのです!

今回は、プログラミングを通して試行錯誤の訓練をしています。

これまでは宮崎北高校の先生がプログラミングの基礎的な授業を行ってきましたが、今回からは株式会社ランバーミルより伊藤陽生社長をお招きして、より応用的な課題に挑戦します!

今回の課題はRaspberry Piの自動起動&サーバ接続!

これまでの授業で、明るさや気温を取るデータロガーは作っているので、その応用編です。

テキストに掲載されたスクリプトを打ち込むだけではダメです。

自分で考えながらスクリプトを書き換えていきます。

電源を入れたら自動で10分に一回データを計測しはじめ、それを自動でcsvファイルで保存し、さらに自動でサーバにつないで送信する…。あなたがやるのは電源を入れるだけ。

そんなデータロガーを作ります。

何度も何度もエラーを出しながら、英語のエラーメッセージを読んで

どこが悪いのか探して、そこを改善して…と繰り返していきます。

着実に正解に近づいていく。

プログラミングが試行錯誤に向いているのは、まさにここですね。

最終的に、大半の生徒が課題をクリアすることができました。

実際、この自動起動&サーバ接続は大変便利で、これまでの先輩がRaspberry Piを使うときに悩まされていた

「キーボードとモニターがジャマ」

「取得したデータをいちいちUSBメモリで取り出していた」

という問題が一気に解決します。

また、自動起動の応用範囲は計り知れません!

さてさて…

伊藤社長にお世話になるのも、3年目です。

3年前の1年生は、データロガーを作るだけで授業が終わっていました。

しかし、昨年の内容を本校教員が行っておくことで、毎年進化した授業になっていきました。

(本校教員もプログラミングをめちゃくちゃ勉強しました…(遠い目))

マイコンを研究に使い始めた班も多く、生徒の90%以上が「プログラミングは楽しい!」と答えてくれました。

頼もしい限りです!

※この授業の様子が、2月13日付けの宮崎日日新聞に掲載されました!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

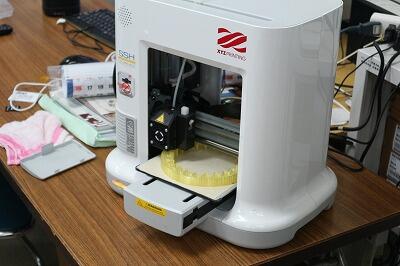

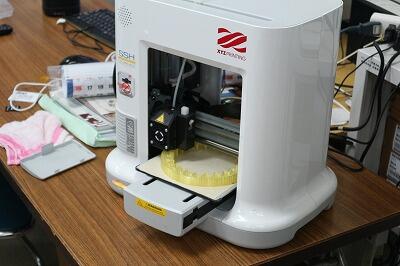

3Dプリンター大活躍!

宮崎北高校には、3Dプリンターがあります。

設計ソフトを使いなせば、どんな形のパーツでも自在に作り出せます。

今回、1年生のギアを研究している班が3Dプリンターを使い始めました。

初めは設計ソフトに苦戦していましたが、試行錯誤の末に自由自在に

パーツを作れるようになりました。

現在は、「遊星歯車」を作っているようです。

溶かしたフィラメントを幾重にも重ねて出力されていきます。

1つの班が使い始めれば、「ウチも!ウチも!」と盛り上がっていきます。近々、2台めの3Dプリンターが稼働し始めるそうです…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

設計ソフトを使いなせば、どんな形のパーツでも自在に作り出せます。

今回、1年生のギアを研究している班が3Dプリンターを使い始めました。

初めは設計ソフトに苦戦していましたが、試行錯誤の末に自由自在に

パーツを作れるようになりました。

現在は、「遊星歯車」を作っているようです。

溶かしたフィラメントを幾重にも重ねて出力されていきます。

1つの班が使い始めれば、「ウチも!ウチも!」と盛り上がっていきます。近々、2台めの3Dプリンターが稼働し始めるそうです…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

宮日こども新聞の取材を受けました

12月25日

わくわくサイエンス教室のあとに

「宮日こども新聞」の記者さんから、宮崎北高校科学部の取材を受けました。

こども記者さんは午前中のわくわくサイエンス教室にも参加してくださいました。

理科の中でも、細胞などに興味があるという記者さん。

科学部の中でも葉緑体マスク班に取材したいとのことでした。

せっかくなので、科学部の設備で植物の細胞などを見ていただきました。

研究をする高校生の姿は、記者さんにどう映ったのでしょうか。

取材の詳細は、1月22日の宮日こども新聞に掲載されます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

わくわくサイエンス教室のあとに

「宮日こども新聞」の記者さんから、宮崎北高校科学部の取材を受けました。

こども記者さんは午前中のわくわくサイエンス教室にも参加してくださいました。

理科の中でも、細胞などに興味があるという記者さん。

科学部の中でも葉緑体マスク班に取材したいとのことでした。

せっかくなので、科学部の設備で植物の細胞などを見ていただきました。

研究をする高校生の姿は、記者さんにどう映ったのでしょうか。

取材の詳細は、1月22日の宮日こども新聞に掲載されます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

国際交流のノウハウを伝えました!

12月20日

同じく宮崎県内のSSHである延岡高校から依頼を受け

MSEC指導者ワークショップの一環として

国際交流事業の進め方をお伝えしました。

本校ではさくらサイエンスプランを含め、

多くの科学と英語のつながりを持つ授業が行われています。

同じく宮崎県内のSSHである延岡高校から依頼を受け

MSEC指導者ワークショップの一環として

国際交流事業の進め方をお伝えしました。

本校ではさくらサイエンスプランを含め、

多くの科学と英語のつながりを持つ授業が行われています。

JSEC2021で花王特別奨励賞をいただきました!

12月11日~12日にかけて

JSEC2021(第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ)が行われました。

本校からはハクセンシオマネキの研究チームが、ファイナリストに選ばれて

オンライン参加をしました。

丸二日の日程を終え、最終日…。

いよいよ結果発表です。

見事、「花王特別奨励賞」に選出されました!!

オンラインで喜びのコメントを伝えています。

(この日、もう一人のメンバーは受験のため不在でした。)

こちらのJSEC2021はアバターを使って会場内を散策できるシステムになっています。オンライン発表会は、今このように徐々に進化しています。

ちなみに、オンライン発表用の白い幕と、それを支える柱も

大会主催者から提供を受けました。すごい!

JSEC2021(第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ)が行われました。

本校からはハクセンシオマネキの研究チームが、ファイナリストに選ばれて

オンライン参加をしました。

丸二日の日程を終え、最終日…。

いよいよ結果発表です。

見事、「花王特別奨励賞」に選出されました!!

オンラインで喜びのコメントを伝えています。

(この日、もう一人のメンバーは受験のため不在でした。)

こちらのJSEC2021はアバターを使って会場内を散策できるシステムになっています。オンライン発表会は、今このように徐々に進化しています。

ちなみに、オンライン発表用の白い幕と、それを支える柱も

大会主催者から提供を受けました。すごい!

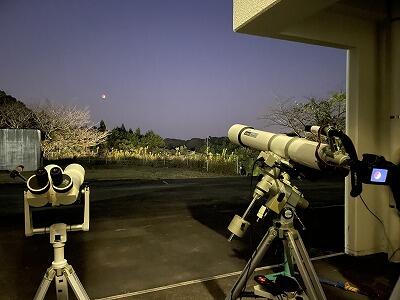

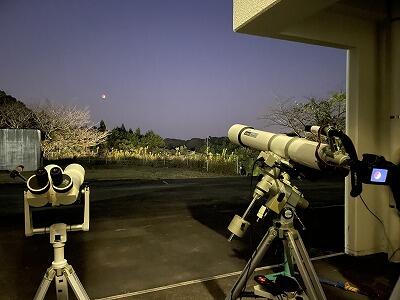

部分月食を観測しました

2021年11月19日

日本全国で部分月食が見られました。

本校の科学部も望遠鏡を出して観測しました。

久しぶりの天体観測に気合が入る生徒。

今回は18:00ごろの活動です。

学校帰りにちょうどいいですね。

こちらが18時ごろ部分食最大を迎えた満月です。

(科学部生徒撮影)

月食は、満月が地球の影に隠れることで発生します。

今回は完全に隠れる皆既月食ではなく、部分月食。

とはいえ、最大で全体の97%が隠れます。

太陽光は地球の大気で散乱され、地球の影には太陽光の赤い成分が多くなります。

なので、月食中の月は赤銅色に輝きます。

科学部生徒も、通りかかる生徒や先生も

素晴らしい天体ショーに見とれていました。

日本全国で部分月食が見られました。

本校の科学部も望遠鏡を出して観測しました。

久しぶりの天体観測に気合が入る生徒。

今回は18:00ごろの活動です。

学校帰りにちょうどいいですね。

こちらが18時ごろ部分食最大を迎えた満月です。

(科学部生徒撮影)

月食は、満月が地球の影に隠れることで発生します。

今回は完全に隠れる皆既月食ではなく、部分月食。

とはいえ、最大で全体の97%が隠れます。

太陽光は地球の大気で散乱され、地球の影には太陽光の赤い成分が多くなります。

なので、月食中の月は赤銅色に輝きます。

科学部生徒も、通りかかる生徒や先生も

素晴らしい天体ショーに見とれていました。

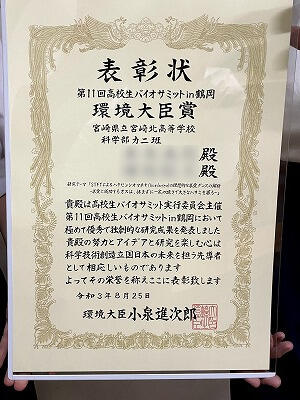

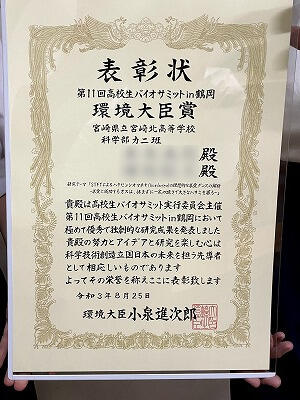

バイオサミットの表彰状をいただきました

10月11日の話です

『環境大臣賞』を受賞した高校生バイオサミットの表彰状が届きました。

バイオサミットで環境大臣賞を受賞したのは8月25日です。

なぜ今届いたのでしょう?

実は、大臣賞は省庁で直接押印後に発行されるため、時間がかかるのです。

なるほど~!

環境大臣賞!

大会が行われた8月25日は

環境大臣が小泉進次郎さんでした!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

『環境大臣賞』を受賞した高校生バイオサミットの表彰状が届きました。

バイオサミットで環境大臣賞を受賞したのは8月25日です。

なぜ今届いたのでしょう?

実は、大臣賞は省庁で直接押印後に発行されるため、時間がかかるのです。

なるほど~!

環境大臣賞!

大会が行われた8月25日は

環境大臣が小泉進次郎さんでした!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

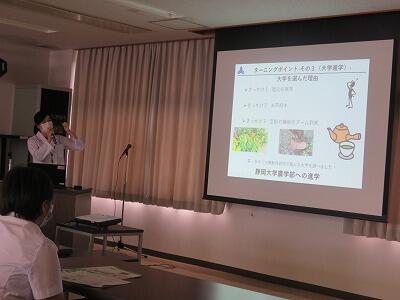

第8回理系女子支援講座

10月8日

「第8回理系女子支援講座」がおこなわれました!

「第8回理系女子支援講座」がおこなわれました!

この講座は、理系進学を目指す女子生徒のために

実際の女性研究者の方と様々なお話ができる講座です。

宮崎北高校の生徒だけでなく、理系進学に興味のある

中高生を広く募集して行われています。

今回は、宮崎県総合農業試験場の方にご協力をいただきました。

はじめに総合農業試験場場長 東 洋一郎 様より

ご挨拶をいただきました。

次に総合農業試験場企画広報室の溝口様より試験場の概要の

説明をしていただきました。

説明をしていただきました。

続いて、総合農業試験場生産流通部 佐藤 美和 主任研究員より

「理系女子を目指す学生の皆さんへ

~リケジョを目指した体験談から~」という講演会を

~リケジョを目指した体験談から~」という講演会を

していただきました。

”リケジョ”人生ならではのお話をお聞きすることができ、

わたし自身(今回のブログ筆者)、高校生のときに

わたし自身(今回のブログ筆者)、高校生のときに

このような貴重なお話を聞けていたら

またいい意味で違う人生を歩んでいたのかなとも考えました。(笑)

またいい意味で違う人生を歩んでいたのかなとも考えました。(笑)

講演会後は3班に分かれ分科会も行いました。

最初は緊張している様子も伺えましたが、

それぞれの研究員の方々と個別でお話をさせていただき、

それぞれの研究員の方々と個別でお話をさせていただき、

こちらからの質問にも多く答えていただきました。

分科会後は、場内の研究施設の見学もさせていただきました。

今回は、生産流通部・生工学部・花き部を周りました。

試験場は本当に広くて、なんとあの東京ドームの約13個分もあるみたいです( ゚Д゚)

スイトピーなどのお花の説明を聞いている様子です。

それぞれ研究員の方々が普段どのようなところで

お仕事をされているのか、どのような研究をされているのか

…などいろいろな説明をしていただきました。

それぞれ研究員の方々が普段どのようなところで

お仕事をされているのか、どのような研究をされているのか

…などいろいろな説明をしていただきました。

農業試験場の皆様、お忙しいなか本当にありがとうございました。

次回の理系女子支援講座は、

11月13日(土)本校にて

宮崎大学農学部の教授と2名の学生さんに来ていただく予定です。

中高生の皆様!ぜひご参加ください!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

宮崎大学農学部の教授と2名の学生さんに来ていただく予定です。

中高生の皆様!ぜひご参加ください!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

アクセス

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

2

4

9

0

2

9

6