2018年1月の記事一覧

今週のあいさつ名人は?㉔(1/31)

今週のあいさつ名人です。

5年1組 河野 しんいちろうくんです。

現在、素晴らしいとお褒めの言葉をいただく「都農小あいさつ」ですが、彼の班はその中でも1、2を争う元気なあいさつができる班です。

その中心人物が、副班長のしんいちろうくんです。

尾鈴マラソン練習(昼休み)

都農小もたくさんの児童、職員が参加します。今年は特に参加者が多く、職員12名を含めると総勢100名を超す参加者です。

そして、今週から大会に向けて、昼休み練習をスタートしました。

参加者はもちろん、参加しない児童、職員も、体力向上を目指して走っています。

【6年担任、関先生も華麗なフォームで練習していました。】

【うれしそうに、教頭先生を縄跳びで引っ張る優しい2年生】

尾鈴マラソンの試走を今年も行います。

参加希望者は、2月3日(土)午前10時に都農小運動場に集合してください。

詳しくはまた文書を配付します。

避難訓練(火災)

1月26日(金)、火災を想定した避難訓練を行いました。

毎学期行っている訓練ですが、これまでで1番真剣な態度で避難できたと思います。

その表れがこれです。

教頭先生が毎回計っている避難までの時間です。5月と比べてなんと、36秒も短くなりました。1秒の違いで助かる命、助からない命があるという中で、とても素晴らしいことだと思います。

この日は、お忙しい中、東児湯消防組合都農分遣所の方に講師として来ていただきました。

東児湯地区で昨年発生した火災の件数は50件。

そして、消防車の出動回数は3000回。子ども達は驚きの声を上げていました。話を聞く中で、火災を身近な問題として感じ、十分注意していく必要性を感じているようでした。

次に、消火器体験です。教師と6年生が代表で行いました。

最後に、児童代表お礼の言葉を代表の三浦ひびきさんが言って、訓練を終えましたが、「自分の命は自分で守る」という都農小児童の力が発揮できた訓練だったと感じました。

理科は感動だ!NO.53(3年「じしゃくのふしぎをさぐろう②」)

子ども達の最初の気付きや疑問の中に、

「NとSのマークがついている。」

「NきょくとSきょくがくっつく?」

「Nきょくにしか鉄はつかない。」

というものがあったので、この日はきょくの秘密を探っていきました。

【磁石のはたらきが強いのははしっこの方だ!】

【NきょくもSきょくも同じくらいクリップがついたよ!】

【ちがうきょくどうしだとくっついた!】

【同じきょくどうしだとしりぞけ合った!】

この日のまとめです。

「じしゃくの力が1番強いのはきょくである。同じきょくどうしはしりぞけ合い、ちがうきょくどうしだと引きつけ合う。」

この後、少し時間が余ったので、きょくの性質を使って少し遊びました。

【こま回し、ちがうきょくどうしだとくっついてよく回る】

【同じきょくどうしのじしゃくを重ねたら、バネみたいにはずむよ!】

今週のあいさつ名人は?㉓(1/24)

昨年も選ばれているので、2年連続のあいさつ名人です。

校長先生が全校の前で言われました。

「この子の声は、10人分くらいの響きがある。」

本当にそう思います。

2年2組 荒川 あやねさんです。

このまま、6年連続「あいさつ名人」目指して頑張って欲しいです。

理科は感動だ!NO.52(6年「てこの規則性②」)

6年理科「てこの規則性」の2回目です。

その昔、ピラミッドやお城の石を運んだとき、モアイ像を持ち上げたとき、どうやったのであろうか?大昔の人々も気付き、実践していたことについて考えていきました。

学習問題は

「てこを使って、楽に重いものを持ち上げるにはどうすればよいのだろうか?」です。

「支点」「力点」「作用点」の位置関係をどうすればよいのか、予想させた後「棒を使ったてこ」で実験していきました。

【支点と力点を近づけると重いなぁ】

【作用点を支点に近づけて、力点を支点から遠くすると小指でも持ち上がった】

重さ10kgの砂袋が、小指で持ち上がると、大喜びの6年生でした。

さらに、活用問題

【こう持つと荷物は重い! 旅人A感想】

【こう持つと荷物を軽く運べる! 旅人B感想】

この時間のまとめです。

「てこを使って、楽に荷物を持ち上げるには、力点を支点から遠くし、作用点を支点に近づけるとよい。」

この日は2時間続きの授業だったので、これまでの手応えとして感じたことを数値化するための実験もしていきました。

「実験用てこ」を使いました。

【位置によって、軽いおもりでもつり合うことができる!】

実験結果を各班で記録すると・・・。ある規則性を見付ける子ども達が現れました。

○反比例になっている。

○重さを位置で割ると全部同じ数字になる。

○右の重さ×位置と左の重さ×位置が同じである。

するどい!早速、てこの規則性に気付いたようです。

この日は内容盛りだくさんだったのですが、班で協力して、しっかり学習できる6年生はさすがだと思いました。

そして、「立つ鳥跡を濁さず。」きれいに整理整頓して帰っていきました。

給食感謝集会

1月24日(水)から30日(火)までは全国学校給食週間です。都農小学校では、23日(火)に給食感謝集会を行いました。給食委員会が劇やクイズをして食のバランスについて考えたり、全校のみんなからの寄せ書きを給食に関わってくださっている先生方にお渡ししたりすることができました。これからも作ってくださっている方やいただいている命に感謝して、おいしい給食をいただきたいです。

理科は感動だ!NO.51(4年「もののあたたまり方」)

4年理科「もののあたたまり方」です。

この単元は、「金属、水、空気は熱した部分からどのように温まっていくのだろうか?」という大きな学習問題を解決していく学習です。

この日は、金属のあたたまり方について、調べていきました。

【まず、あたたまり方が分かりやすいように、金属にロウを塗っていきます。】

【そして、いろいろな角度で棒を熱していきました。】

【熱した部分からロウがとけていくのが分かります。】

【金属の板も同様に熱した部分から順に温まっていきました。】

特に、金属の板のロウが溶け始めたときは、子ども達も歓声を上げていました。中には、「イチョウの葉のように広がっていく」「クジャクの羽のよう」「扇子みたい」などと素敵な表現を使っている子どももいました。

さらに、

片付けも協力してできる4年生に感動し、気持ちよく授業を終えることができました。

そして、

「右一静歩」でかっこよく教室へと帰っていきました。

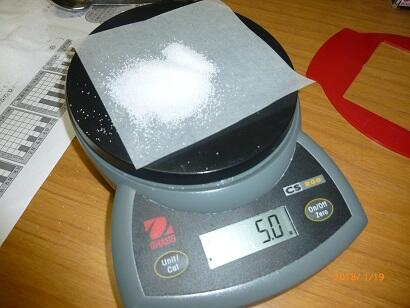

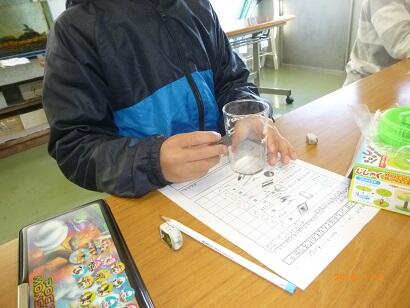

理科は感動だ!㊿(5年「もののとけ方」)

5年理科「もののとけ方」です。

まずは、この単元で使う器具について説明し、実際に練習していきました。

そして、この時間の学習問題

「ものは水にどのように溶けていくのだろうか?」

コーヒーシュガーを使って実験していきました。

蜃気楼のようにモヤモヤモヤと溶けていく現象(シュリ―レン現象)が現れたときは、驚きの声を上げていました。

CRT

1月18日、19日は、CRTが行われました。1年生~5年生は国語・算数、6年生は国語・算数・理科・社会のテストを行いました。CRT(Criterion Referenced Test)とは、目標基準準拠検査のことで、今の学年の学習内容の定着度の分かるテストです。その学年で学習した内容を子どもたちがどれだけ理解しているか知ることができます。1年生から6年生までみんな、とても真剣に取り組みました。2月の参観日には結果をお渡しできます。復習にもしっかり役立てていきたいです。

【6年1組の様子】

理科は感動だ!㊾(流れ星?オーロラ?)

まずは、この写真をご覧ください。朝、慌てて我が家から飛び出しシャッターを切った1枚です。流れ星以上に美しく光り、本当に感動してしばらく見とれてしまいました。

そして、少し時間がたった後の写真

学校に行くと、

「先生、朝、オーロラが出ていました!」

たくさんの子ども達も、朝の自然現象に感動したようです。

残念ながら見逃した子ども達のために、理科の時間、写真や動画を見せ、感動を共有しました。そして、この不思議な現象の正体は、その日の夕方のニュースでも取り上げられていました。(見られた方も多いでしょう)種子島宇宙センターから打ち上げられた「イプシロン3号」

オーロラのように見えた雲は、夜行雲という、ロケットの噴射による水蒸気やちりが上空高くで冷えてできた雲だそうで、私も初めて知りました。

朝から感動をもらい、幸せな気分で1日過ごすことができました。

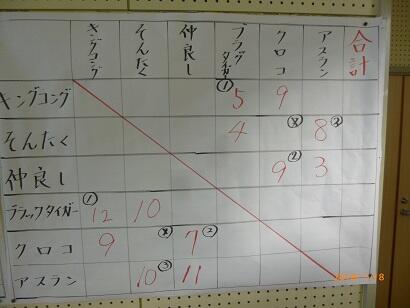

5年 体育(バスケットボール)

5年体育「バスケットボール」を紹介します。

ドリブルで体育館を3周走った後、チームで準備運動です。キャプテンを中心に元気いっぱいの声が響いていました。

次に、対戦チームに合わせた作戦を考えます。この写真のチームの作戦名は「5角形フォーメーション」だそうです。(内容はよく分かりませんでしたが・・・。)

ここまでは自分たちで進め、それから集合後、あいさつです。礼儀正しい5年生は、体育館にもしっかりとあいさつします。

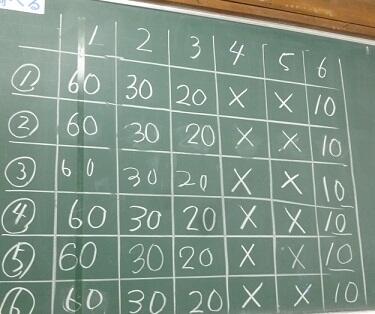

続いてゲームへと移っていきますが、毎時間行っているのが、「シュートゲーム」です。1分間に何本シュートが入るかで競います。

初めは、3、4点しか取れなかったチームも、この日は10点以上入っていました。技術も向上してきています。

そして、待ちに待ったゲームです。自分たちでルールを出し合い、それを守りながら白熱の戦いを繰り広げていました。

とかく、負けてふてくされたり、勝っていばったり、審判に文句を言ったりする子どもが現れがちですが、5年生はそういうこともなく、みんな楽しそうにバスケットの魅力を味わっているようでした。

最後にチームの反省会です。作戦に対する反省や「今日のMVP」(いろいろな面で活躍した子ども)を決め、全体で発表し、終了です。

バスケットの授業も残り1時間となりました。次回、優勝チームを決定します!

今週のあいさつ名人は?㉒(1/17)

今週のあいさつ名人です。

校長先生おすすめの、元気なあいさつのできる男の子です。

紹介します。

4年1組 福井 まさのぶくんです。

理科は感動だ!㊽(6年「てこの規則性」)

6年生が理科室の床で何やらやっています。

何をしているのでしょうか?少し覗いてみましょう。

6年「てこ」の学習です。

御存じアルキメデスの

「我に支点を与えよ。されば、地球を動かしてみせよう」

で有名な「てこの規則性」を発見していく単元です。

この日は、その1時間目。学習問題を

「くぎを楽に抜くには、バールをどう使えばよいのだろう?」

とし、調べさせていきました。

最初は、くぎを抜くのに悪戦苦闘していた子ども達でしたが、次第に、写真のように、楽に抜く方法を見付ける子どもが現れてきました。

まとめは、

「くぎを楽に抜くには、できるだけバールの上の方を持ち、板にぴたっとつけ、下に引くように抜くとよい」

次の時間から、てこの3点「支点」「力点」「作用点」の関係について、詳しく調べていきます。

第38回町子ども会親善駅伝大会

1月14日(日)に、町の子ども会対抗の駅伝大会が藤見運動公園で行われました。都農小の子どもたちも、各地区の子ども会に分かれてたくさんの子どもたちが出走しました。結果は、次のとおりです。

第1位・・・坂の上(33分55秒)

第2位・・・あさひ団地(34分16秒)

第3位・・・苽生(34分21秒)

【持久走の部】

中学年男子の部[800m]第2位・・・4年 冨永 悠人くん(3分9秒)

中学年女子の部[800m]第3位・・・3年 三輪 樹里さん(3分9秒)

高学年男子の部[1000m]第2位・・・5年 黒木 凌くん(3分39秒)

高学年男子の部[1000m]第3位・・・5年 三好 宏旺くん(3分46秒)

高学年女子の部[1000m]第1位・・・6年 金丸 茉琴さん(3分56秒)

中には、駅伝で2区間走った子どもたちや、駅伝と持久走の両方に出走した子どもたちもいたようです。馬力がありますね・・・

入賞した地区、子どもたち、おめでとうございます。

完走した地区、子どもたち、お疲れ様でした。

1月の学年集会

他の学年も、元気に声を出したり、体を動かしたりして、楽しそうな声が校舎中に響き渡っていました。

【今月の司会は3年生】

【後出しジャンケンに夢中】

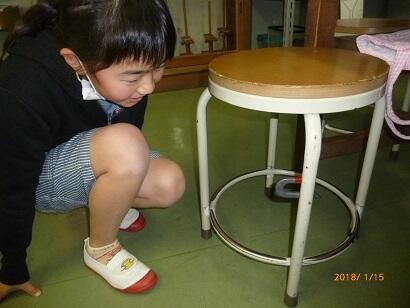

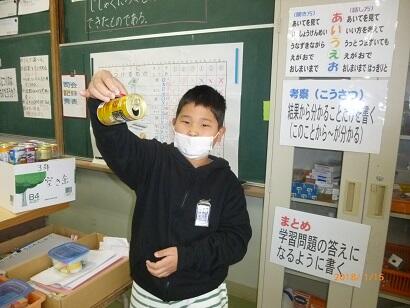

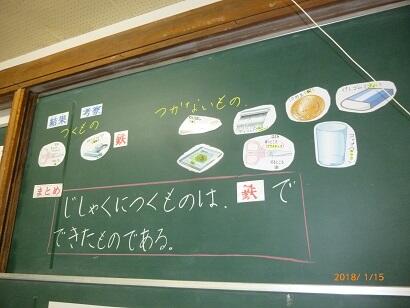

理科は感動だ!㊼(じしゃくのふしぎ)

子ども達が楽しみにしていた勉強です。この期待を裏切らないように私も頑張りたいと思います。

この日が初めての「磁石との出会い」です。

学習問題を「じしゃくにつくものはどんなものだろうか?」とし、まず予想を立てさせた後、調べていきました。

磁石を渡すと子ども達は大喜び。目をきらきら輝かせながら、いろいろな物をくっつけていました。

【コップはつくかな?】

【はさみの切るところはついた!】

【クリップ(鉄)もついた!】

【椅子にもくっついた!】

【アルミ缶にはつかないけど、スチール缶にはついた!】

【結果を記録し、他の班の結果と比べて確かめました】

電気を通すものは金属でできていたので、多くの子ども達が、金属全てが磁石につくと予想していましたが、磁石につかない金属があることに驚きの声を上げていました。

この日のまとめです。

「じしゃくにつくものは、鉄でできたものである。」

次の時間も「じしゃくのふしぎ」を調べていきます。

3学期 始業式

その後、5年生の代表児童2名による作文発表がありました。3学期に頑張りたいことを、理由や具体的な取組などを交えながら、分かりやすく発表してくれました。

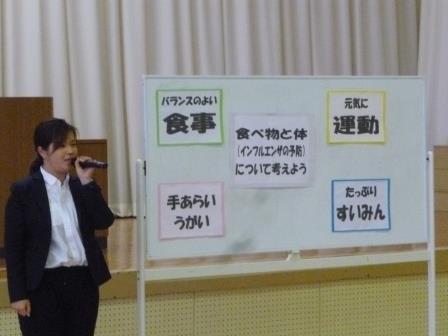

いよいよ3学期のスタートです。1月の月目標は、「食べ物と体(インフルエンザ予防)について考えよう。」になっています。「手洗い・うがい」「たっぷり睡眠」「バランスのよい食事」「元気に運動」の4つの柱で体調を整え、元気に楽しい学校生活を送ってもらいたいです。

【校長先生の話】

【代表児童作文発表】

【月目標についての話】

理科は感動だ!㊻(4年)

新年あけましておめでとうございます。

3学期も理科の時間の子ども達の感動をたくさんお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

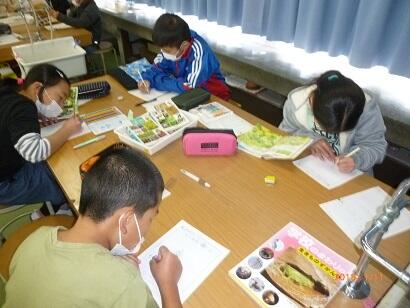

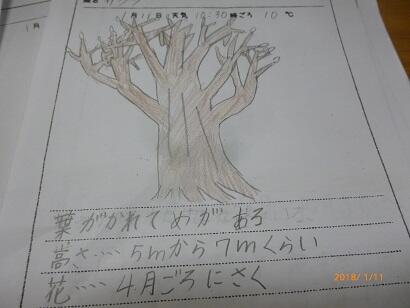

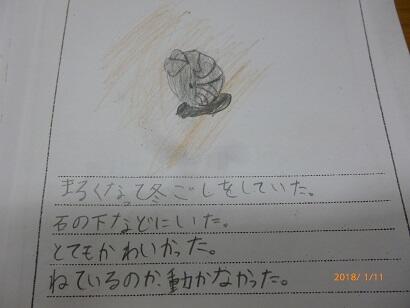

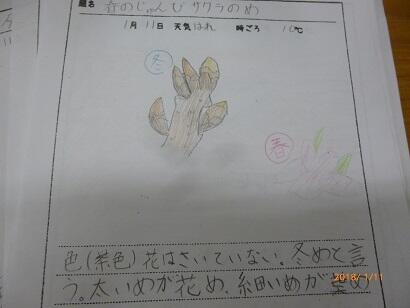

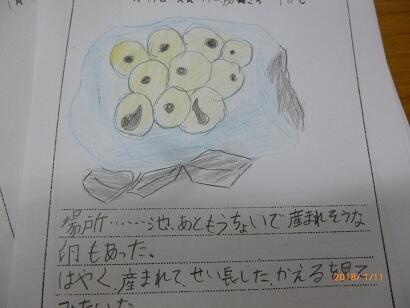

さて、3学期最初の感動は4年生です。「冬の生き物」という単元です。

春からずっと、季節ごとに生き物を観察し、変化を観察カードにまとめてきましたが、いよいよ今回で最後です。

大変寒い日でしたが、4年生は元気いっぱい校庭に飛び出し、意欲的に観察していました。

【梅の枝から芽が出てきている!春の準備をしているんだ!】

【きれいだったイチョウの葉は全て落ちてしまった!】

【水の中はどうだろう?冷た~い!】

【土の中からいろいろな生き物発見!ミミズ!!】

【冬眠中のカエル発見!眠そう・・・・。】

【た~くさんのカエルの卵も・・・。】

でも、やはり秋に比べると、生き物はぐ~んと減ってきていることに気付いた子ども達です。

この後、理科室で観察カードを書きました。

【名前の分からない植物は図鑑を見ながら】

【意欲的に4枚も5枚も書いている子どもがいました。】

できあがったカードです。何枚か紹介します。

3月に、1年間記録したカードを1冊の本としてまとめます。どうぞお楽しみに!

3学期 お話広場 開始

1月10日(水)、3学期最初のお話広場がありました。

今回は、新年を迎えたばかりということで、干支についての絵本や今年の干支である“犬”が登場するお話がたくさんありました。各学級の様子を写真で紹介します。

□1年2組

□2年1組

□2年2組

□3年1組

□4年1組

□4年2組

□5年1組

□6年1組

読み聞かせボランティアの皆さん。寒い中、朝早くから、読み聞かせを行ってくださり、ありがとうございました。3学期もよろしくお願いします。

リーダー会(1月)

3学期最初の「リーダー会」を行いました。

4月から高学年となる4年生も今回から全員参加し、リーダーの仲間入りです。

リーダーとしての行動や心構えについて、この3学期に、6年生から4・5年生へとしっかりと引き継いでいって欲しいと思います。

今週のあいさつ名人は?㉑(1/10)

よく、立ち番をされている保護者の方が、

「先生がいると特にあいさつが良くなる。」

という声が聞こえてきますが、この子は、いつでも、どこでも、誰に対しても元気にあいさつができる子です。

紹介します。

4年2組 河野 ゆなさんです。

2学期 終業式

その後、2年生の代表児童2名による作文発表がありました。2学期に頑張ったこと、これから頑張りたいことを、語尾まではっきり、堂々と発表することができました。

表彰では、それぞれの強化ですべて100点を取った「パーフェクト賞」の子どもたちや、「K-1」「S-1」で100点を取った子どもたち、「おそうじ名人」の子どもたち、作品展で賞をとった子どもたち、残食を一度もしなかったクラスなど、たくさんの子どもたちの頑張りが紹介されました。

各担当の先生からは、生徒指導面、学習面、健康保健面での冬休みの過ごし方についての話がありました。楽しい冬休みを過ごすために、それぞれの話を集中して聞く子どもたちでした。

【よい姿勢で話を聞く子どもたち】

【先生からのお話】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 |

7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 | 13 |

14 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 3 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |