部活動

逆算

2月は基本の再構築がテーマということで、心技体のうち、すべての基本である“心”に関しては今まで通り、そして“技”の基本であるレシーブ、トス、スパイク、ブロック、サーブの形をもう一度徹底して意識させるとともに、“体”の基本である体力、特に体幹を中心とした筋力アップを徹底しています。

そんな中、学年末テストも終わり、今日から練習が再開します。当然この期間でやるべきこと、この期間でしかやれないことがあるので、トレーニングメニューなども渡してあります。ここでトレーニングをすることができていなかった選手は、おそらく夏には勝負できません。しかし8名全員がしっかりとこの期間を過ごせたかというと、まあそんなことはないだろうと思います。

中学生はまだまだ未熟なので、自ら先を見据えて行動できる生徒はなかなかいません。そこで必要となるのが、周りにいる大人の声かけです。大人の役割とは、子どもたちに先をどれだけ具体的に想像させることができるかだと思います。我々はいろんな経験を積んでいる分、今こうしなければこういう結果になる、今こうすればこういう結果になるということが想像できます。それは、ほとんどが自分の失敗経験からなのですが、それをどれだけ説得力を高めて伝えることができるかがポイントになります。

私は、すべては逆算することが大切だと思っています。このチームのメンバーでできる最終的な形をイメージし、逆算して練習メニューや戦術を決めていっています。こうなるためにはこれが必要で、これを得るためにはこれをしなければならないということを理解して、今この瞬間に全力で取り組まなければなりません。サッカー日本代表の本田圭佑選手は、「本気でトップを目指している人間として、ただ意味もなく行動することはない。目指すところがあって、そこからすべて逆算して行動している。逆にいえば、目指すところにふさわしくない行動はしたくないというのが、自分の哲学。」と言っています。

しかし、いくらこちらが逆算して様々なことを考えていても、実際に試合や練習をするのは選手なので、結局個人の意識に頼ることになります。それぞれがこちらの計算を上回るほどの準備をしてくれれば、そのときは本当に素晴らしいチームになるはずです。がしかし、それにはまだまだほど遠い現状です。

というわけで、夏への準備として基本をもう一度見直しているのですが、今週末は鹿児島県に遠征に行きます。2月は練習試合はしない予定だったのですが、宇都中のS先生から練習試合のお誘いを頂き、呼ばれれば断らない主義なので快く参加させて頂くことにしました。来週もろうきん杯には参加せず、2月の集大成としてじっくり基本の確認をするので、今やっている基本の形を、試合形式の中でどれだけ意識することができるか。実りのある週末になるように、テーマをもって練習試合に臨んでくれることを期待しています。

夏の準備開始

JA杯も終わり、2月に入りました。この時期は学年末テストや入試前後ということもあって、あまり外に出ず、勝負の夏を見据えてじっくりチームの骨格を創り上げる時期にしています。そのため、練習も基本的な内容と筋力アップを目的としたメニューにしています。

チーム結成当初の夏にひたすら基本の形を作っていたのですが、5か月もするとその形が崩れてきています。その理由としては、練習最初の一番大切な基本練習が雑になってきていることと、様々な試合を経験する中で、形にこだわらず、目の前の一本をとりあえず上げる、決めると言った場面が多くあったことが原因にあると考えています。その結果、一応レシーブは上がっている、スパイクは決まっているものの、形が崩れており、今は良くても、高さやパワーがついてくる夏には決して通用しない状態になってしまいます。その形をもう一度作り上げるために、この2月は基本の形とその形をするために必要な筋力を徹底して鍛えなければなりません。

そのために、今までは自主練の中で行っていた筋力トレーニングを、部活動の時間内で行うようにしました。筋トレは正しいフォームで行わなければ効果はありません。実際トレーニングをさせたところ、まったくできていない選手がほとんどでした。ボールを扱う技術ももちろん大事ですが、こういった自分の体を扱う技術も同じくらい大切です。 また、このトレーニングにはけが防止の意味も含まれています。

この時期になると、これまでの疲労の蓄積や寒さのために、ベストコンディションを保てない選手が出てきます。ボールを使った練習がメインになると、どうしても無理をしてしまいます。そこで、ボールを使った練習をなるべくシンプルに短くすることで集中力を高めるとともに、余った時間でじっくりとそれぞれに合わせたトレーニングをするようにしました。

これらのトレーニング内容について、専門ではない私はとても苦労していたのですが、とにかく筋力トレーニングや体幹トレーニング、そしてストレッチについて調べました。時間や道具の制約、バレーボールに適しているかどうかなど、考え始めたら切りがありませんでした。そして、何冊もの本やインターネットで調べた情報を元に、できるだけ効率よくバレーボールに必要な筋力を鍛えるためのメニューを組んだつもりです。

しかし、実際にトレーニングをするのは選手たちです。基本練習もトレーニングも、ただやるだけではほとんど効果がなく、逆にマイナスになることすらあります。いかに意識してトレーニングや基本練習に取り組むことができるか。それは、勝負の夏に自分たちがどんなバレーをしているのかということです。夏に悔いを残さず全力を出し切ることができるように、いまから先を見据えてしっかりと取り組み、地区大会までにしっかりとした体と基本的な技術を身につけつことができるように、それぞれが意識してトレーニングに励んでほしいと思います。

大きな2点差

4日間にわたって行われた第33回JA共済杯UMK中学校バレーボール大会は、男子優勝が福島中学校、女子優勝が尚学館中学校で幕を閉じました。結果は以下の通りです。

準決勝(第3位)

榎原中 1(25-15、16-25、23-25)2 福島中

福島中とはこれまで公式戦で4回対戦しており、サマーリーグでは1-2、地区中体連では2-1、霧島盆地大会では1-2、ウインターリーグでは0-2と1勝3敗と負け越していました。地区のライバルとして今回何としても勝ちたいところでした。前日の日向学院中戦の後、しっかりとミーティングをし、万全の作戦を立てて試合に臨みました。

1セット目はその作戦通りに試合が展開し、ほとんど両エースに仕事をさせずにセットを奪うことができました。しかし、2セット目は逆に相手のサーブに押され、両エースに点を取られ、逆にセットを奪われました。

勝負の3セット目。やることは特に変わらず、お互い五分五分の中、あとはいかに気持ちを集中できるか、我慢をすることができるかという状況でした。試合は、終始福島中にリードされる展開のなか、なんとか我慢し、粘って繋いで、苦しい場面でも練習通りの早い攻撃をしかけていった結果、23-23でようやく追いつきました。ここからは気持ちで踏ん張るしかないという状況でしたが、いつものように追いつくことに力を使い果たした榎原中は、最後のスパイクも、まだ余力が残っていた福島中が意地でワンタッチを取り、滑り込んでそれをつなぎ、エースがチャンスで返さずに打ち込んだボールがコート中央に落ちて敗れました。

結果として勝負に敗れはしましたが、内容としては練習でやってきたことをしっかりと出し、自分たちのバレーを最後まで貫き通せたのではないでしょうか。もちろん、ミスも多くありましたが、それも練習の時からそういう部分があったので、いまもてる力をほぼ出しきった上で、福島中の力が上だったということです。

その後、福島中は絶対的チャンピオンだった佐土原中にもストレートで競り勝ち、見事優勝しました。榎原中との試合でもそうでしたが、小学生の時に全国大会3位という経験をしているので、厳しい場面や苦しい場面、勝負所でしっかりといつもどおりにプレーすることができる部分の差が大きいように感じました。

今回、2点差に泣いて、そして勝った福島中は優勝しましたが、結果的にこのたった2点差が大きな2点差となりました。しかし、この2点差は決して届かない差ではなかったと思います。現に、与えた点の中にはお見合いや確認ミス、スパイクミスなどの単純なミスが多くありました。もちろん物事にミスはつきものです。しかし、今後の伸びしろがあまりない榎原中は、普通のチームなら仕方ないと思えるような細かいミスをなくしていくことこそがチーム力をアップさせるために最も必要なことなのです。これらのことは、バレーの時間ももちろんですが、むしろバレー以外の普段の生活の中でこそ鍛えることができるはずです。

これで福島中との差がまた広がってしまいましたが、勝負は夏です。しかし夏といっても、県チャンピオンの福島中は同地区であるので、地区大会までに追いつかなければなりません。つまり、あとわずか4ヶ月しかありません。この限られた時間をそれぞれがどのような意識で毎日を過ごすかが大切です。この2点差が永遠に縮まらない2点差なのか、それともすぐに縮まる2点差なのか。それは今後の8人の心構え次第だと思います。

今回、後援会や職員はもとより、地域の方々や卒業生、またJOC選抜選手や他の指導者の方々など、たくさんの方に応援していただき、終わった後も温かい声をかけていただきました。たくさんの人に支えられてバレーができているということへの感謝を忘れずに、これからも心のこもったバレーで皆様に応援していただけるようなチームを目指して、また一から頑張りましょう。

http://mvajhs.main.jp/afaffafafsafa/aaseeya/

九州大会出場決定!

先週、第33回JA共済杯UMK中学校バレーボール大会でベスト16に残った榎原中は、土曜日にベスト8(鹿宮対県大会出場権)とベスト4(九州大会出場権)をかけて3回戦、準々決勝を戦いました。結果は以下の通りです。

3回戦(ベスト8:鹿宮対県大会出場権)

榎原中 2(25-10、25-16)0 永久津中

準々決勝(ベスト4:九州大会出場権)

榎原中 2(23-25、25-22、25-20)1 日向学院中

3回戦は、朝の設定練習がほとんどできず、それから第4試合までの間に借りていた体育館での練習でなんとか身体を動かして臨みました。1セット目は先週同様エースを使わずに勝利したのですが、次戦の日向学院中戦ではエースの力が必須なので、スタートからフルメンバーで臨みました。しかし、それまでのシンプルなバレーとは異なり、レシーブフォーメーションやコンビが変わることでリズムが悪くなり、最後まで気の抜けない展開となってしまいました。結局19-16から6連続得点でなんとか押し切って準々決勝進出を決めました。

そして迎えた次の準々決勝日向学院中戦は、勝てば九州大会出場が決まるというとても大きなプレッシャーのかかる試合で、とてもとても苦しい試合でした。日向学院中とはこれまで練習試合で5セットしていますが、フルメンバーが相手の時は2セットとも25-23でした。能力の高い選手がそろっており、サーブで崩せないとかなり苦しくなることを予想していました。

1セット目はのせると怖い日向学院中相手に、榎原中は何もできずに23-25で落としました。スコアとしては接戦ですが、最大13-21まで離されてしまい、相手の得点と相手のミスでしか点が動かない状況でした。この第1セットは榎原中の得点は11点で、のこりの12点は相手のミスでの得点でした。

あとが無くなった2セット目も、終盤までは1セット目と同じ試合展開でした。ただただ相手のミスが出るのを我慢し、後半に望みをつなげていきました。中盤までリードされていましたが、16-19の相手のミスからなんとか21-21で追いつき、最後は榎原中一番の弱点であるブロックで連続得点をし、なんとか最終セットに望みをつなげげました。しかしこのセットも、内容としては負けゲームで、榎原中の得点は11点しかなく、相手のミスで14点もらっている状況でした。

第3セットは、第2セットの中盤から狙いを絞って攻めていった結果、ようやく榎原中らしくサーブで攻めてコンビで決める展開になりました。しかし、13-9でコートチェンジをしたのですが、17-16に詰め寄られるなど、まったく気の抜けない展開でした。このセットはお互いミスの少ない展開で、かなり白熱した試合となりましたが、最後はサーブで押し切ってからくも勝利することができました。このセットでは榎原中の得点が17点と、ようやく自分たちの流れでバレーをすることができました。

この試合は、終始失敗を恐れずどんどん攻めてくる日向学院中に対して、それをひたすら耐えて相手のミスが出るまで我慢するという試合展開でした。苦しい展開でもあきらめない、ある意味榎原中の良さが出た試合だったかもしれません。

見ている人達からしたら見応えのある試合だったとは思いますが、当の監督はそれはもう息をする暇もないくらい、我慢・我慢の苦しい試合でした。しかし、選手たちは最後までしっかりとプレーしてくれたと思います。これでとりあえず九州大会の出場権を得ることができ、最低目標を達成することができました。

選手にそれほど恵まれていない榎原中は、今後このような試合が多くなってきます。九州大会ではすべての試合で、この日向学院中戦のような状況になることが予想されますので、この試合に勝つことができたのは大きな収穫です。

負けゲームでも粘り強く我慢して、仲間を信じて自分を信じて最後まで集中することができれば、きっと流れは変わり、勝ちゲームにもっていけるということ経験を生かして、これからの試合も臨んでほしいと思います。

第33回JA共催杯UMK中学校バレーボール大会開幕

先週土曜日から、ついにJA杯が始まりました。土曜日の午前中は開会式でしたが、今年から全チーム参加可ということで、男子45チーム・女子91チームの計136チームが参加しており、とても壮大な開会式でした。

昼食を終えたあと、午後からはY先生にお願いして、大淀中で最終調整を行いました。チームとしてうまく機能していない部分が多々ありましたが、その修正をじっくりとすることができました。最後にゲームを3セットやりましたが、エースの膝の状態が悪い中、いろんな場面を想定して練習することができました。本当にありがとうございました。

そんな状態の中での榎原中の初戦は、まさかの第6試合!?ということで、調整をいろいろと考えました。結局雪が降りしきる中、9時から1時間半程度身体を動かした後、軽く昼食を取り、会場である生目の杜に向かいました。

現地に着いて対戦相手を確認すると、広瀬中でした。新チームになってからは初めての顔合わせでしたが、広瀬中は私の母校であり、前顧問のN先生の時には練習試合を何度も一緒にさせて頂きました。

試合としては、前日にエース無しで試合をする決断をしていました。やろうと思えばできる状態ではあるのですが、無理をさせて悪化させるわけにはいきませんでした。また、他の7人がエースに頼らずに試合をすることで、チーム力をさらに高める狙いもありました。実際正月合宿からこれまで様々なパターンを想定して練習してきたので、自信をもって試合に臨みました。結果は以下の通りです。

2回戦

榎原中 2(25-18、25-10)0 広瀬中

やはり公式戦となると勝手が違うようで、1セット目はそんなに大きなミスはないものの、少しずつ感覚がずれてしまい、中盤までは競り合う展開になりました。序盤に相手のサーブ順ミスやローテーションミスで何度も試合が止まるなどが重なったのもありますが、いずれにせよ集中力が足りていなかったのだと思います。その象徴として、17-15までにサーブミスが4本もありました。やはりサーブミスが重なると、自分たちのバレーを展開するのは難しいということを改めて感じました。

2セット目はしっかりとサーブで攻め、ただレフト攻撃で点を取っていた第1セットとは違って、移動攻撃やクイック、そしてバックアタックなどを織り交ぜながら点を取るなど、相手のブロックを交わして早い攻撃で決めるという展開が増えました。また、ピンチサーバーとして出場した⑧のサーブから5連続得点したり、最後にエースの⑤が少し出場して大会の雰囲気を感じることができたなどの収穫もあり、それぞれの役割をしっかりと果たすことができたセットでした。

これで、3回戦で永久津中と、準々決勝で妻ヶ丘中と日向学院中の勝者と対戦します。敵は相手チームではなく、自分たちです。とにかく1戦1戦、1セット1セット、1点1点、1本1本集中することが大切です。

この勝負の土曜日に、まずは3回戦に勝利して鹿宮対県大会の出場権を取り、次に準々決勝に勝利して九州大会の出場権を取るために、今週の生活および練習に集中してほしいと思います。

JA杯で目指すバレー

榎原中男子バレーボール部のモットー

「バレーボールを通して人間力を高める」ことを目的に、それぞれが自分の長所を生かすことができる全員バレーを目指している。全校生徒が22名と少なく、部活動以外の時間でもたくさんの時間を一緒に過ごしているからこそできる、“心”のつながったプレーを1つでも多く出すことができるように、日々の生活から何事にも全力で取り組むようにしている。

榎原中男子バレーボール部の特徴

⑤、①、④の3人のスパイカーが、どんな状況からも一斉に攻撃していくシンクロ(同時多発)攻撃を目指している。そのために、③と⑩を中心とした粘り強いレシーブから⑦のクイックや時間差、バックアタックをからめた多彩なトス回しで相手を翻弄していきたい。また⑧と⑨も、苦しい場面でサーブや声などでチームに流れをもってきてくれることを期待している。8名全員の気持ちをシンクロ(同調)させ、どんな状況でも最後まで全力を尽くし、観ている人が応援してくれるようなプレーができるようにしていきたい。

榎原中男子バレーボール部選手紹介(監督記入)

①ゲームキャプテンとして、すべての面でチームの中心となってくれることを期待している。

③レシーブの中心として、チームの守りを支えるプレーと声を期待している。

④攻撃の中心として、1年生らしく思い切ったプレーで攻めていく姿勢を期待している。

⑤エースとして、力強いスパイクとブロックでチームに勇気を与えるプレーを期待している。

⑦セッターとしてチームのコミュニケーションの中心となり、チームの良さを出すトス回しを期待している。

⑧厳しい場面でサーブで攻めてくれることを期待している。

⑨苦しい場面で声を出して盛り上げてくれることを期待している。

⑩レシーバーとして、決して手を抜かず、最後まであきらめないプレーを期待している。

榎原中男子バレーボール部選手抱負

①ゲームキャプテンとしての仕事をしっかりとし、心を繋いで笑顔を絶やさずにプレーをします。

③副キャプテンとして、声をチームで一番出して盛り上げ、レシーブの中心として守りの指示を積極的に出します。

④スパイクでは、ブロックを利用して点を取っていき、得意のサーブではコースを狙って1点でも多く取ります。

⑤エースとして、高さを生かしたブロックとクイックで活躍し、常に声かけをしてチームの雰囲気を作ります。

⑦スパイカーが打ちやすいトスを上げて、強気なトス回しで攻めるバレーをします。

⑧レシーブは必ず繋いで、得意のサーブで攻めます。

⑨自分の武器である声を生かしてチームを盛り上げ、サーブやレシーブでも次に繋がるようにプレーします。

⑩フェイントボールを絶対に落とさず、笑顔を保ってプレーします。

以上のようなことを心に刻んで、現時点でできる精一杯の榎原バレーを身体全体を使って表現してくれることを期待しています。

集中力とは?

そんな中、東大生に聞いた天才とは何かという記事の中で、その東大生は「人並み外れた記憶力」と答えていました。その理由として、本当は“集中力の高さ”が一番大事ですが、 “集中力”を比べる術はありません。そこで“記憶力”は集中の度合いが左右するから、“記憶力”が高ければ“集中力”が高いということを表していますというようなことが書いてありました。

なるほど、勉強が苦手な生徒でも、好きな歌手の歌詞や、ポケモンのキャラクターなどは簡単に記憶することができます。つまり、興味があることには自然と“集中”して“記憶”するのでしょう。勉強やスポーツもこのように覚えてくれたらと感じる人は多いのではないでしょうか。勉強でも、ただ一夜漬けでテストの点を取るために覚えたことはすぐに忘れてしまいますが、内容に興味をもったり必死で考えて取り組んだりしたことはいつまでも記憶に残ります。“記憶”するためには“集中力”が必要で、その“集中力”を高めるには、その物事に対する興味・関心・意欲が必要だということだと思います。

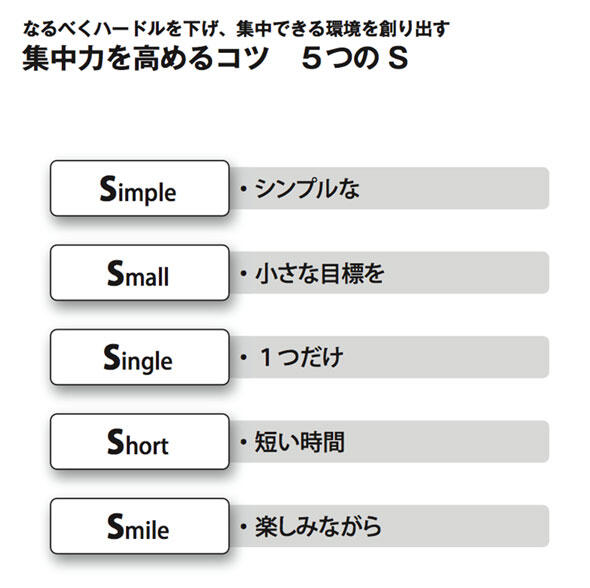

また、いろいろと調べていると、集中力を高めるコツとして5つのSというものがありました。それは、

Simple(シンプルな)

Small(小さな目標を)

Single(1つだけ)

Short(短い時間)

Smile(楽しみながら)

このように、なるべくハードルを下げ、集中できる環境を創り出すことが集中力を高めるためには必要であるということです。指導者としてはこのような環境を意識して練習を組み立てたり、試合の中で指示を出したりしなければなりません。

こういったことを調べていくうちに、今回春高バレーで優勝した下北沢成徳高校の小川先生が以前講演でおっしゃっていたことの意味がよりわかってきました。(小川先生の講演についてはhttp://cms.miyazaki-c.ed.jp/4225/htdocs/index.php?key=jokt89tii-133#_133参照)

自分の力を最大限に発揮するためには、身体的なコンディションはもちろんですが、“集中力”が大切です。そしてその“集中力”を高めるためには、興味・関心・意欲をもって自分がやっていることに取り組むことが重要です。また、自分が集中しているかどうかということは、自分がこれまでにやってきたことをしっかりと“記憶”しているかどうかにつながっていきます。それを定着させるために、記憶したことを整理したりまとめたりする時間も必要になってきます。

つまり、“気を強くもつ”ということは、今自分がおかれている状況に“集中する”ことで、“集中する”ということは、これまでの経験や現在の状況について、自分が“記憶”しているものの中からベストな行動を選択し、それを実行することだと思います。

“気を強くもつ”⇔“集中する”⇔“記憶する”

このような観点から自分の指導を振り返って見ると、選手が自分たちで考える時間を多くとる、目標を明確にしたり練習を楽しませたりするための練習メニューを工夫する、積極的な休養をとる、ミーティングやバレーノートでの振り返りを工夫するなど、まだまだ改善の余地があります。

“気を強くもつ”ため、“集中力”を高めるため、“記憶力”を高めるために大切なことは、理論的には以上のようなことだと分かりましたが、結局一番は、バレーボールが好きであるという“心”や仲間を思いやる“心”だと私は今改めて感じています。その気持ちを育てるためにはどのような指導をすればよいのか。私も原点に戻ってもう一度自分の指導を振り返り、選手たちとともに人間力を高めていきたいと思います。

※ 赤字は引用

強い気持ちとは?

榎原中の大きな改善点の一つに、“強い気持ち”をもてないということがあります。これは特に連続失点の場面や、緊張している場面などに顕著に表れます。普段と違う状況や厳しい状況に舞い上がってしまい気持ちが不安定になった結果、集中力がなくなってしまいます。もちろんそんな場面を想定した練習はしていますが、こうなってしまうと、それぞれがバラバラにプレーしはじめ、結局ただただ流れに身を任せるしかなくなってしまいます。

では、この“強い気持ち”というのは、いったいどのような気持ちのことでしょうか。一言で言えばどんな状況であろうと“集中力”を保つことだと思います。では、“集中力”とは何なのでしょうか。どうすれば集中することができるのでしょうか。あるホームページに以下のようなことが書いてありましたので引用させていただきます。(以下赤字はhttp://www.chs.nihon-u.ac.jp/pe_dpt/mizuochi/sposin-e/kojin/mune/hb1.htmlより引用)

集中とは、「人の脳の中では、各所の感覚が適切な仕事を行い強調することにより能率を上げたり力を発揮したりしている。1つの感覚が仕事をしている時、他の感覚はその感覚の邪魔にならないようにあえて仕事をしていない。たとえば、勉強しているときに一番使うのは視覚であり、集中していると周りの雑音や臭いは気にならなくなる。こういった感覚の協調関係を集中という」とのことです。

そして、その集中をうまく使う能力を集中力といい、その具体的な働きとして、以下の3つの能力を上げています。

① 注意を集中する能力

これは注意の範囲を狭くし、一転に注意を集める能力で、例えば弓道など的が一つに限られている場面で必要とされている。

② 注意を払う能力 これは①とは逆で注意の範囲を分散する能力で、サッカーの中田が試合中にキョロキョロしているのは周囲全体を把握するためであり、多くの情報を取り入れようとするときに必要とされる能力である。

③ 関係ないものによって気を散らされることを避ける能力

イアンソープは、スタートの合図が鳴った後、ゴールの壁にタッチするまでの記憶がほとんどにならしい。これは、レース以外の邪魔な情報を一切除去し、集中を極限まで高めたことによって起こることである。つまり集中力を余計な情報へ向けることを避ける能力である。

さらに、集中の種類について以下のように書いてありました。

集中には、大きく分けて内的集中と外的集中があります。

内的集中…集中の対象が自分の心の内面に向けられる集中。心の中に心の目で見える対象物が必要になる。この対象物がなければ、集中力を向けるべき的がないようなものなので、心の目はさまざまな雑念的な事柄を拾い上げてしまう。前途のようにこれでは集中力は高まらない。

外的集中…視覚を通した外の世界に向けられる集中。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感を通して外の世界に向けられる集中のことである。スポーツの場合は、特に視覚が必要だ。

さらにこの外的集中は以下の2つに分けられます。

外的集中は一点集中(コンセントレーション)と分散集中(フォーカス)に分けられます。一点集中は、球技などでボールに対して一点に集中を傾けることで、これが欠如するとボールに目がついていかなかったり、見失ってしまったりします。分散集中は、相手や味方などの動きや配置などの、周囲の状況に対する集中をさし、どちらかというと広い範囲での集中であり、これが欠如してしまうと周囲の正確な情報をキャッチできないため、判断ミスが生じてしまいます。このように、多くのスポーツは一点集中と分散集中の両方が必要であり、しかも細かく組み合わされているため、二つの切り替えをスピーディに行うことも重要です。

ここまで書いてあることを読んだのですが、だからどうやって集中させればよいのか、集中力をつけるためにはどうすればよいのか、そもそもどうやって集中しているかどうかを見分けることができるのかいうことについては、いまいち分かりませんでした。

気を強くもつためには集中力を高めることが必要なので、もう少し集中について考えてみたいと思います。

這い上がる

JA杯を1週間後に控えて、先週末の土曜日は山之口で練習試合、日曜日は久しぶりに榎原で練習をしました。山之口には、鹿児島県から来ていただいた川内北中と加治木中に加え、高原中と三松中の5校での練習試合でした。川内北中のN先生には、宮崎正月合宿をはじめ、私はもとより、宮崎県の男子バレーボール界全体が大変お世話になっています。また、加治木中のK先生にも、鹿児島の大会や合宿などに行くたびにとてもよくしていただいています。今回、わざわざ宮崎県まで来ていただき、鹿児島県のしっかりと鍛えられたチームを見て、改めてたくさんのことを勉強させていただきました。

試合のほうは、8勝1敗で、加治木中に2勝1敗でした。先週は、前回の練習試合での情けなさを教訓に、テーマを声とレシーブの形に絞って、スパイク練習はせずに修正してきました。まだまだその場しのぎのプレーをする場面が多くありましたが、成果が少しは出た一日になったと思います。

加治木中は前チームの時からとてもレシーブがよく、しっかりつないでコンビを使ってくるチームです。榎原中もつなぎは良い方なのですが、逆にこのようなチームとの試合になると、粘り負けしてミスをして負けてしまうケースが多いです。実際、佐土原中や福島中に負ける原因も、両チームとも強力なエースがいるということはありますが、それ以上にレシーブで粘られて集中力が切れてきて、最後は形が悪くなりミスで終わるといった感じです。

実際に加治木中に敗れたセットは、スコアは22-25だったのですが、そのうち、サーブミスが3本、スパイクのネットやアウトが6本、サーブキャッチミス(相手のサービスエース)が4本の計13点が相手コートに返らず、自分たちから相手に楽に与えた点数でした。もちろんこの数字に表れていないミスもたくさんありますが、少なくとも25点中の半分以上が完全に自分たちが与えた点数で、相手は12点しか取らなくて良いわけですから、おのずと結果も厳しいものになります。

そのような内容をふまえて、日曜日は、さらに形を徹底することとコミュニケーションをとること、そして練習試合で気になった技術的な修正を行いました。しかし、練習をしていてもいまいち“気”を感じません。おそらく本人たちとしては“気”を入れて練習している“つもり”なのですが、それが“行動を伴っていない”のです。副顧問のK先生もおっしゃってくれましたが、周りから見てそのような気持ちを感じなければ、それは思っていないのと同じだということです。追い込んでそこから吹っ切れて自分を変えてほしいのですが、一朝一夕ではそこまでなかなかいきません。もちろんこれはすべて私の指導力不足につきるのですが、粘り強く指導していくしかありません。

今、体育館には部員全員で作った“心”という文字が飾られています。これは私の指示ではなく自分たちで作ったものです。このようなことは初めてだったので、特に触れてはいないものの、彼らの大きな成長を感じているところです。

8人+2人の“心”をしっかりそろえて、榎原中の武器は“心”ですと自信をもって言えるようなチームになるよう、精進しましょう。

どん底

正月合宿を終えて、ほっとしたのもつかの間、今週は土曜日が山之口町で、日曜日は日南市で練習試合を行いました。

山之口には高原中・西小林中・宮崎西中・姫城中との練習試合でした。結果は高原中に2敗、姫城中に1敗し、7勝3敗でした。私が正月合宿以降体調を崩して休んでいたので、久しぶりにチームを見ましたが、練習でやるはずだった正月合宿で気になった部分を少し修正してゲームに臨み、ゲーム中に細かい修正をしていきました。たくさんの修正点があったのですが、そのほとんどがサボりとコミュニケーション不足によるものなので、自分たちの意識を高めれば防げるということを伝えて、私は県選抜の解団式の準備で山之口を離れました。その後、午前中はその修正点に対して集中力が続き結果も内容もよかったようですが、午後からは集中力が落ちてしまい、結果も内容も散々なものだったようです。

日曜日は高原中・佐土原中・本郷中・福島中との練習試合でした。例年であればこの時期には県大会に出場したチームを中心に参加する鶴田病院杯があるのですが、今年は体育館の改修工事等の影響で中止になったので、早い段階で練習試合を組んでいました。来ていただいたチームは、どのチームも県のトップを狙っているチームで、JA共済杯に向けて、このレベルでどのくらい自分たちが目指すバレーができるのかということを試す絶好の機会でした。が…。

結果は本郷中に2勝で、あとの3チームには6セット全て勝てず、内容もふるいませんでした。榎原中以外のチームはそれぞれテーマに沿った迫力のある試合を展開していました。中でも本郷中は、最後のセットで佐土原中からセットを奪うなど試合を通してどんどん成長していました。一方の榎原中は、勝つときはサーブで、負けるときもサーブでという、ほとんど得るものの無い一日となりました。

その原因は何なのかというと、技術的には基本的なプレーがいいかげんであること、精神面ではチームとしてまとまっていないということにあります。

基本的なプレーについては、日々の練習の中ですべて形を意識して行っていますが、年末年始、そしてここ数日と全く練習を見ることができませんでした。その結果、まだ基本的な形が身に付いていない選手が多い榎原中は、それぞれの形でバレーをするようになっていました。そのようないいかげんなプレーでは安定したゲーム展開ができるはずもなく、一つのミスからどんどん崩れていったという状況です。

また、チームとしてまとまっていない部分については、まず大前提である8人全員がそろっていません。そして、コート内でほとんど意味のある声が出ていません。結果、お見合いやコンビミス、狙いが徹底できない、人任せなプレーなど、まるでチーム結成当初のようなバタバタしたゲームをずっと続けていました。

こういう状況では、もう何を言っても無駄なので、とりあえず一日を怪我無く過ごすことと、早く終わって練習がしたいという思いの中一日が終わりました。このような状況で練習試合をしてしまったことについて、せっかく来ていただいたチームには大変申し訳なく思っています。

JA共催杯まで、あと2週間という時期ですが、チーム状況は最悪と言わざるをえません。しかし、どんな逆境であっても、ブレずに目標に向かって努力を続けるしかありません。目標である、JA共催杯で優勝して九州大会に出場するために、もう一度、心を強くもって、初心に戻ってこの代の榎原バレーを追い求めましょう。

第29回宮崎正月合宿

本年も榎原中学校男子バレーボール部をよろしくお願い致します。

2016年が始まって4日が立ちましたが、今年も榎原中男子バレー部の年明けは、3・4日に行われた宮崎正月合宿で始まりました。今年は私が宮崎県の実行委員長ということで、チームというよりは全体に気を配りながらの2日間となりました。

今年の正月合宿には、福岡県から3校、熊本県から4校、鹿児島県から1校、そして宮崎県から16校の計24校に集まって頂きました。いろいろとご迷惑をおかけすることもありましたが、皆様のご協力と臨機応変な対応のおかげで無事終えることができました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。2日間本当にありがとうございました。

さて、榎原中はこの合宿で23セット試合をさせていただき、17勝6敗でした。久しぶりに身体を動かした結果、足が痛い、足がつるなどという身体的な問題の他、トスが合わない、お見合いをする、チャンスボールが入らないという精神的(コミュニケーション)の問題など、まあ普通のチームによくありがちな内容で、最後の3セットくらいにやっと県のトップを狙うチームの内容になってきたという感じです。

6敗の打ち分けは、本庄・久峰中に3敗、佐土原中に1敗、菊鹿中に1敗、桜木中に1敗でした。特に本庄・久峰中には県大会に続いて非常に苦戦しています。3人のスパイカーと2人のレシーバーという榎原中と同じようなメンバー構成なので、正面でぶつかってそれぞれ力負けをしたという感じです。メンバーやフォーメーションを変えて試合をしたということが大きいとは思いますが、どんな状況でもコートに立っている6人がベストのメンバーなので、一切いいわけにはなりません。

また、佐土原中・菊鹿中は、九州でもベスト4に入る力があるチームですが、まったくバレーをさせてもらえませんでした。このレベルのチームに対しては、今のレベルのバレーをしているようでは絶対に勝てません。どちらのチームもすべての能力が高いので、何点かは運良く点を取ることができても、力で点を奪い取ることはできません。現に菊鹿中戦では、13-13から9連続失点を喫し、結局15-25で敗れました。県大会の佐土原中戦でもそうでしたが、勝負所で相手がギアを入れたとたんに、すべての面で相手に劣っている榎原中は受け身に回ってしまい、結果実力通りのスコアに落ち着いてしまいます。

このようなチームと勝負をするためには、もっと高いレベルを意識してバレーボールと向き合わなければなりません。この2日間では、県大会でベスト4を狙うようなバレーをしていました。だいたい目標というのはその一歩手前で終わってしまうことがほとんどなので、バレーの内容としては県ベスト8レベルでした。つまり、意識がそこまでしか高まっておらず、現状で満足しているということです。

現状に満足したら成長は止まってしまいます。2015年の締めくくりに、JOC男子準決勝のビデオを見せました。中学校レベルでの最高峰のバレーを見せたその意味をもう一度よく考えて、自分たちが何を武器に全国を目指すのか、その覚悟をもってこれからの練習に取り組んで下さい。

また、年末年始とたくさんの保護者の方々に協力をしていただきました。私たちはたくさんの方々の支えのおかげで、素晴らしい経験をすることができています。感謝の気持ちを忘れずに、そしてその気持ちををコート上で表現するための準備をしっかりとしていきましょう。

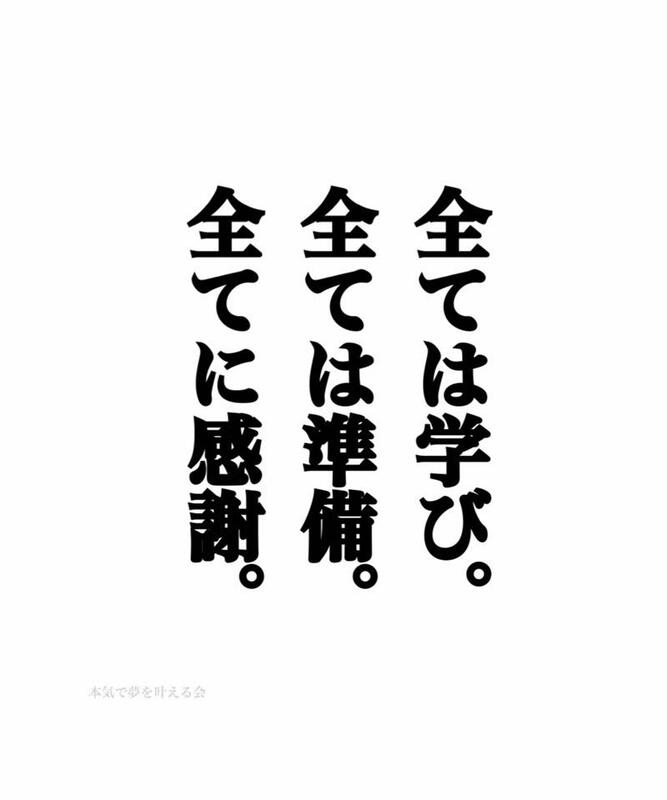

全ては学び。

全ては準備。

全てに感謝。

この言葉を心に刻んで、2016年榎原中学校男子バレーボール部は頑張ります!

2015年の締めくくり

23日は、榎原地区体育館に3チーム来て頂きました。先日のウインターリーグin都城2015での危機的なチーム状況について、JOCに向かう前にかなりのゲキを飛ばした結果か、福島中に2勝2敗、第一鹿屋中に4勝、妻ヶ丘中に4勝という結果でした。月曜日は休みで、前日はほぼ説教で終わっていたので、最近チームの状態が良くない理由が身体や技術の問題ではなく、心の問題であったということを証明する結果となりました。身体や技術を使うのは心なので、もっと自分たちで気持ちを高めて試合に臨めるようにしてほしいものです。

26日は姫城中にお願いして練習試合を行いました。セッターがいない中、延岡南中に2敗、西小林中に1勝1敗、姫城中に3勝、三松中に2勝という結果でした。セッターがいない中で、第2セッターであるレシーバー2人が上げるトスをしっかりと打ち込むという、セッターがいるとなかなかできない経験をすることができました。いつもより雰囲気も良かったということで、いつもとは全く違うバレーをする中で、しっかりと集中し、楽しむことができたということだと思います。

27日は本郷中に来て頂いて11セット行い、11戦全勝でした。この日は前日に続いてセッターと、この日熱発したエースがいなくて6人ギリギリというさらに苦しい状況でしたが、6人がしっかりと力を合わせて最後まで戦い抜くことができたようです。

このように、最後の練習試合は、フルメンバー、セッター無し、セッターとエース無しという一日ごとにメンバーやフォーメーションが変わる大変厳しい状況の中で、大崩れをすることなく3日間を乗り切ることができました。これはとてもうれしいことで、スタメンの6人だけで無く、8名全員が榎原中男子バレー部なので、だれが出てもゲームを作れたということは8人がしっかりと榎原中バレー部の一員であるということに誇りをもって日々の練習に取り組んできたということの成果だと思います。また、顧問がほとんど不在の中、副顧問のK先生が、選手たちとともに成長してきたことの証だと思います。いろいろと苦しい状況や、悔しい思いもありましたが、選手・スタッフ含めて10名が大きく成長することができたこの4ヶ月でした。

今日(29日)は練習納めで、ここまでのチームの良かったところと改善するべきところを振り返り、そして目的や目標の再確認をしました。その後、このチームの2015年の戦績は、167勝55敗だったので、8人で55キロを走り、最後に保護者の方にぜんざいやおにぎりなどを振る舞って頂いて2015年を締めくくりました。本当に後援会の方々には感謝しています。ありがとうございました。

あと3日後には2016年になります。JA杯やアシックスカップ、夏の中体連などたくさんの大会がある中で、しっかりと自分たちの力が出せるように、これまでの自分をもう一度振り返り、新たな気持ちで2016年もバレーに打ち込んでいきましょう!

ウインターリーグin都城2015

12月20・21日は都城で行われた、ウインターリーグin都城2015に参加させて頂きました。熊本県や鹿児島県のチームも含めて16校が集まった大会です。結果は以下の通りです。

予選リーグ…3戦全勝(予選1位)

榎原中 2(25-9,25-15)0 妻ヶ丘中

榎原中 2(25-27,25-12,15-9)1 宮崎西中

榎原中 2(25-12,25-14)0 合志中(熊本県)

1位リーグ…1勝2敗(第3位)

榎原中 0(26-28,22-25)2 福島中

榎原中 1(19-25,25-15,13-15)2 三股・妻ヶ丘中

榎原中 2(25-9,25-23)0 姫城中

予選の第1試合のみ時間があったのでベンチに座りましたが、全く声が出ておらず、ひどい状態でした。実際、前回ホームページを更新した後、8名全員の心がなかなか通じておらず、練習の雰囲気がいまいちというか全くだめでした。

そんな中での大会で、出だしの試合でこのような内容だったので、少し気合いを入れ、初めて対戦する合志中のポイントをキャプテンに伝えて県選抜チームの練習に向かいました。

結局その後、宮崎西中にセットを奪われ、翌日も福島中とはそれなりのゲームをしたものの、三股・妻ヶ丘中にも敗戦し、姫城中とも1セット目は大差でとったものの、2セット目はかろうじて勝つという状態でした。

練習の雰囲気がそのまま結果に出たという感じで、榎原中の弱い部分をすべて象徴している大会だったと思います。思えば昨年も、あまりに自覚のないエースをキャプテンとしこの大会に参加しました。そして緊張したまま力を出せずに2位パートとなり、その後踏ん張って初めて宮崎西中に勝ったものの、その後の妻ヶ丘中学校には敗れるなど、似たような状況でした。

去年はここから巻き返し、JA共催杯ではベストの試合をすることができました。今年もこのウインターリーグin都城2015がチームを変える大きなきっかけとなってくれることを期待しています。

気力を振り絞る

先週末は、木曜日から土曜日まで修学旅行で、日曜日は青島青少年自然の家で、県選抜チームの壮行試合の横でお手伝い及び練習試合を行いました。榎原中は1・2年生が合同で修学旅行に行くので、部員すべてが5日ぶりのバレーであり、部活動がない中で、バレーに対する意識がどのくらいあるかを確かめるいい機会になりました。

試合のほうは、高原中に3勝、宮崎西中に3勝と、ゼビオカップの初日以来2度目の全勝で一日を終えることができました。苦しい状況の中でしたが、怪我人も無く、最後までしっかりと試合をすることができたことはとても大きな経験になったことだと思います。

私は県選抜チームのスタッフとして参加していたので、内容はほとんど見ていないのですが、スコアブックを見てみると、高原中との試合では、常に先行される展開から、何とか追いついて追い越すという3セットでした。特に最終セットは31-29でからくも勝利したのですが、身体が思うように動かない中、気力で勝負することができたのだと思います。

普通のチームであれば、点差を広げられたら、ある程度あきらめたり、集中力が切れたりするのですが、榎原中はそういう部分はあまりなく、最後まで一生懸命にプレーします。この部分はチームのとても良い部分です。しかし、このような展開では、追いつくことに力を使い果たしてしまい、最後に引き離されてしまう可能性が高くなります。

逆に改善すべき点は、エンジンがかかるのが遅い点です。朝一番の試合や試合の前半は、相手に合わせたバレーをしてしまい、スタートにつまずくことがよくあります。また点差を広げたりすると、本人たちには自覚はありませんが、少し集中力が落ちます。そして追いつかれそうになってあわててギアを入れるのですが、エンジンのかかりが遅く、逆転されることも多くあります。

ここぞ!というときにギアを上げるためには、チームとしての武器が必要です。俺が決める、僕が上げる、自分が止めるなど、苦しい時にチームのために自分が何をすることができるのか、何を求められているのか。8人が一体となってチームのためにベストを尽くせるような練習をしていくことが大切です。

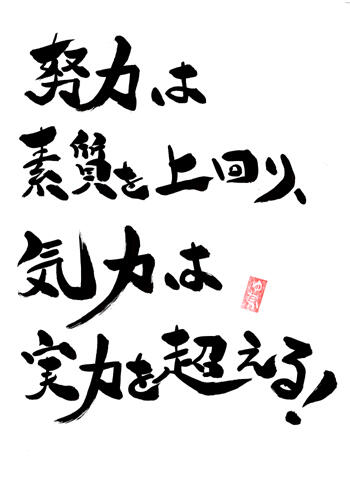

今日、題名の“気力”という言葉を検索していたら、次のような言葉がありました。

“努力は素質を上回り、気力は実力を越える”

榎原中は努力はしていますので、それぞれの素質を上回っていると思います。あとは、気力を高めることで、実力以上の力を発揮して、目的や目標を達成してくれることを期待しています。

今週は都城地区で行われるウインターリーグに参加させていただきます。このような大会に参加できるのも、大会を運営してくださる都城地区の先生方や協力してくださる保護者の皆様のおかげです。感謝の気持ちを忘れずに、日々の練習に精いっぱい取り組みましょう。

ローマは一日にしてならず

先週土曜日は福島中学校と2校での練習試合でした。霧島盆地大会で敗れて以来で、新フォーメーションになって初めての試合でしたが、いろいろと課題が残る内容だったようです。

半日で7セット試合をして4勝3敗で、勝つときは大差がつくのですが、負けた3セットは20点以降の競り合いでした。良かった点としては、セットごとにフォーメーションを入れ替えても大きく崩れることがありませんでした。また、2セット目を大差で取った後の3セット目の出だしをしっかり押さえることができました。

改善すべき点は、特に朝一の試合で24-18からの8連続失点での逆転負けというまたしても佐土原中戦と同じ状態になったことと、そして4勝2敗で迎えた最後のセットで、いつものように相手に押されて自分たちの気持ちを強くもてずに敗れたところです。公式戦で出る悪い部分は、決してその時だけではなく、頻繁に練習試合の中で起きていることです。言い換えれば、練習試合の中のこのような場面において、どれだけ高い意識をもって乗り越えていこうとするかが勝負のポイントなのです。

日曜日は日向学院中にうかがって、正月合宿の指導を兼ねた練習試合でした。最初の講習会の中で、大淀中のY先生に、“榎原中はあいさつ等がしっかりしている”と褒めて頂きました。これは大会で結果を残すことよりもうれしいことです。本当にありがとうございました。私からするとまだまだな部分がありますが、榎原中の伝統をこれからもしっかりと引き継いでいってほしいものです。

練習試合のほうは、佐土原中に4敗、日向学院中に3勝、高原中に1勝、宮崎西中に1勝、大淀中に1勝の6勝4敗でした。朝の1セット目から3連続で佐土原中と試合をさせて頂きましたが、佐土原中学校の選手たちはとてもバレーを知っており、自分たちのチームの特徴や武器を全員がしっかりと理解しているので、安定した試合運びをすることができます。序盤差を広げた展開もあったのですが、まったくあわてることなく、いつの間にか逆転されて突き放されるという感じです。

このようなチームに勝つためには、とにかく相手のリズムで試合をしないことが大切です。常に声を出して盛り上がり、サーブやコンビで強く攻めていき、ブロックやレシーブでひたすら粘ることで、相手のミスを誘うことができるはずです。このようなプレーを3セット、時間にして90分近く続けなければ勝機は見出せません。

この90分というのは、だいたい普段の練習時間となります。つまり日ごろの練習でいかに集中してプレーしているかが問われています。そういう点では、佐土原中を試合をするときには、いつも自分たちの練習への取り組みがいかに甘いかを知ることができます。

榎原中は明日から修学旅行で、日曜日には青島青少年自然の家で、県選抜チームの壮行会のお手伝いをしながらの練習となります。宮崎県の代表である選手たちや高校生のプレーを間近に見ることで、また一回り成長してくれることを期待しています。

知覚動考

この日は、サーブキャッチフォーメーションやレシーブポジションなどの変更をテスト休み明けの木曜日に伝え、“破”期に取り組もうとしている初めての新フォーメーションで臨みました。また、サーブの打ち方を変更したり、これまでスパイクを打たなかった2人にスパイクを打たせたり、スパイカー3人のポジションをセットごとに入れかえたり、ほとんど試合に出ることのなかった2人にチャンスを与えたりと大幅な変更をしました。テスト明けということで、あまり準備をすることはできませんでしたが、それも含めて彼らの対応能力や試合に対する意識などを試すことができる絶好の機会となりました。

結果としては、高原中に1敗、延岡南中に1勝、本郷中に1勝1敗、三股・妻ヶ丘中に2勝、妻ヶ丘中に2勝1敗の6勝3敗でした。相変わらず甘い試合運びをしていたようですが、たくさんの課題を見つけることができ、とてもいい経験になったのではないでしょうか。

日曜日は鹿児島県の宇都中学校での練習試合でした。13セットもさせて頂き、宇都中に5勝、第一鹿屋中に3勝1敗、大姶良中に4勝の12勝1敗でした。前日の課題を意識しながらの一日になったとは思いますが、前日よりは内容も上がってきており、ある程度形も見えてきたような感じです。しかし、またしても最後の第一鹿屋中とのゲームでセットを落とすなど、ここ一番の集中力や勝利に対する執着心に欠ける部分は相変わらずだったようです。

この週末の結果をもとに、月曜日にミーティングを行ったのですが、話を聞く限りでは自分たちの課題が何であるかをある程度分かっているようでした。しかし、一つ一つのゲームについていろいろと確認したところ、ほとんど内容を覚えていませんでした。例えば、第一鹿屋中とのあるセットでは、11-4とリードしたにもかかわらず、11-12に追いつかれる場面がありました。この状況は県大会の久峰中との1セット目で、12-4から追いつかれ、相手の勢いを止められず、2セットともデュースの末なんとか競り勝ったという場面と同じような状況なのですが、選手の中にこの状況を思い出すものは誰もいませんでした。

スタッフ側からすると、県大会での久峰中とのこの場面や、本庄・八代中との1セット目を大差でとった後の2セット目、佐土原中の最後の8連続失点などはとても苦い記憶です。この苦い記憶を振り払うために、日々の練習や練習試合を行っているのですが、当の本人たちはあまり記憶に残っていないようです。

このスタッフと選手の意識の違い、温度の差が、チームのバレーを不安定なものにしている原因の一つだと思います。しかし、基本的にはプレーをするのは選手なので、私たちがいくら熱く意識の低さを訴えたところで根本的な解決にはなりません。

目的を一番に意識しながらも、自分たちの立てた目標を達成するためにはどのくらいの努力が必要なのか、何を具体的に取り組めばよいのか。バレーノートにも、今日の練習を通して“気付いた”こと、“考えた”こと、“実行した”ことを書く項目がありますが、まだまだ内容が充実していません。

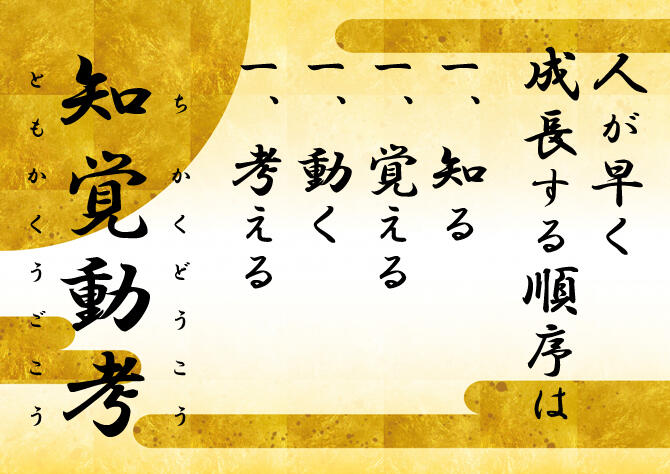

宮崎県中体連専門委員長の黒木和夫先生のブログに「知覚動考(ともかくうごごう)」ということについて書いてありました。人間が成長する順番は、知る、覚える、動く、考える、らしいです。まさにその通りだと思います。

自分が何を知り、何を覚え、どのように動き、そして何を考えたか。すべての経験は次に生かしてこそなので、今日の練習からしっかりと意識して取り組んでくれることを期待しています。

“守”期のまとめ

私は宮崎県バレーの3つの県大会を基準に、指導期間を大きく“守・破・離”の3つ(守・破・離についてはhttp://cms.miyazaki-c.ed.jp/4225/htdocs/index.php?key=jot4wxwyp-133#_133を参照)に分けています。先日の県秋季中体連までが“守”期だったのですが、この時期の目的は“お互いに信頼される人間になる”ことで、学校生活から礼法、そしてバレーの技術的なことまですべてにおいてチームの約束事を“守”ることを徹底しています。

その中でも特に徹底できていないのはまずは学校生活です。少しずつ良くはなってきていますが、忘れ物をしたり、やり直しがあったり、朝の奉仕作業をさぼったりと徹底できていません。

また、バレーの技術的な形についても、まだまだ“守”れていません。レシーブやブロックの形やトスの高さ、スパイクの入り方やサーブのフォームなど、形を意識せず結果オーライになっている部分がたくさんあります。私が指導するのでは無く、自分たちでもっと形をそろえることを強烈に意識して、全員で練習の中でお互いにチェックし合うような状態にならなければなりません。

この2点については、今後も徹底して“守”らせていくことが必要なので、じっくり指導していきたいと思います。

次に結果に関してのまとめです。“守”期の目標は“秋の県中体連で優勝する”ことでした。その中で4つの大会に出場し、都城地区サマーリーグ準優勝、ゼビオカップ準優勝、南那珂地区中体連優勝、そして目標であった秋の県中体連では第3位という結果でした。佐土原中への挑戦権はなんとか得ましたが、そこまでで終わってしまい、当然目標は達成できませんでした。

また、戦績は117セット消化し、86勝31敗でした。この31敗のうちわけは、福島中9勝8敗、佐土原中1勝6敗、高原中3勝3敗、三股・妻ヶ丘中2勝2敗、三松中3勝2敗、姫城中5勝2敗、、宇都中5勝2敗、、第一鹿屋中1勝1敗、本庄・八代中2勝1敗、妻ヶ丘中8勝1敗、本郷中10勝2敗です。

2年前にJA共催杯で準優勝した時は、同じ時期に96勝29敗でした。また、昨年JA共催杯でベスト8に入った時には101勝36敗でした。条件が違うので一概には言えませんが、今年が勝率73.5%、昨年が73.7%、一昨年が76.8%なので、現時点の成績的にはベスト4に入るか入らないかくらいの力が妥当だと思います。

このような現状の中、“破”期の目標は“JA共催杯で優勝する”ことなので、かなり高い壁となります。県チャンピオンの佐土原中や同地区のライバルで県2位の福島中、そしてこの両校と遜色ない力をもつ高原中とのせめぎ合いに勝たなければなりません。そのことがどういうことなのか、選手にはしっかり自覚して生活してほしいと思います。

今週は土曜日に福島中と、日曜日に佐土原中と高原中と練習試合をさせて頂きます。結果どうこうよりも、戦う姿勢を前面に押し出してくれることを期待しています。

“破”期到来

霧島盆地新人大会も終わり、今週からチーム作りの第2期に突入しました。第2期は“守・破・離”のうち“破”の時期となります。今までしっかりと“守”ってきたチームの約束事を元に、それまでの自分やチームの殻を“破”り、さらなる成長を求める期間になります。

そのため、チームのポジションも一度すべてリセットし、練習メニューも基本練習を除いては、今まで役割を固定していた選手や特定の選手のみしていた練習をできる限り全員でできるように工夫しています。ねらいは、日々の練習の中でお互いを意識しながら競争心をもって取り組むためです。

昨年は結成当初部員が5名のみで競争とはかけ離れた練習でしたが、今年は8名います。先日のミーティングで各ポジションに必要な能力や、個人で足りない部分を伝えていますので、あとは本人たちがどこまで競争心や向上心をもって本気で取り組めるかだと思います。

そして、“守”期の目的は「信頼関係を強固にするための5箇条」を身につけることでしたが、この“破”期の目的は、以下の「成功者の共通する6つの習慣」を身につけることです。

1.物事を肯定的に考える習慣をもつ。

1.努力することを惜しまない。

1.明確な目的意識をもつ。

1.自分を信じ、他人の否定的な言葉に惑わされない。

1.失敗を恐れない。

1.常に想像する。

これらのことを踏まえてここ数日練習をしていますが、少しずつチームが変わってきている感じがします。特に①は目つきが変わりました。これまでもすべてのことに一生懸命取り組んでいた①ですが、この2週間くらいは“戦う目”になってきています。部活だけでなく授業など何事にも“本気”で取り組むことで、すべてのことを前向きにとらえることができています。

榎原中は明日から期末テスト前部活動停止期間に入りますが、本日県選抜チームの保護者から頂いた中学生プレーヤーのための食育のプリントを渡します。九州大会優勝、そして全国ベスト8という素晴らしい結果を残した三股中は、日々の部活はもちろんのこと、自主練や食事、トレーニングなど、それに見合うだけの努力を保護者も一丸となって行っていました。

この3連休も含め6日間も部活がない期間に、どれだけバレーボールのことを考え、行動することができるか。まさに8人の“本気度”が問われています。この①の雰囲気がチーム全体に広がり、本気で戦うチームになってくれることを期待しています。

霧島盆地中学校新人 バレーボール大会

予選リーグ(2勝)

榎原中 2(25-9、25-14)0 小林中

榎原中 2(25-23、25-16)0 三股・妻ヶ丘中

準々決勝

榎原中 2(25-15,25-11)0 永久津中

準決勝(第3位)

榎原中 1(20-25、25-15、5-15)2 福島中

予選の三股中戦では、第1セットは非常に苦しんだようです。確かに全国ベスト8に入った前チームの左と右のエースが高いトスをしっかりと打ち込んでくるので、打ち合いになると簡単には勝てない相手です。しかしそのことよりも、前回の練習試合で負けていることによる精神的な部分が大きいようで、三股中のM監督も“うちとやるときはなんか表情に余裕が無かったですよ。”とおっしゃっていました。また、永久津中の監督からは“油断をしていたら必ず負ける。”と言われたそうです。そのような雰囲気がチームにあったという証拠だと思います。

そんな精神面で不安定な榎原中は、一番気持ちを強く出さなければいけない準決勝での福島中戦でもろさを出し、あっけなく敗れました。スコアブックを見てみると、勝負のポイントは2つありました。

1つ目は第1セットの相手のサーブミスから16-18となり、これから一気に追いつき追い越すという一番の勝負どころで起こったお見合いミスです。この1本を決めていればおそらくこの試合は勝っていたと思います。一番してはいけないミスが一番大事な場面で出てしまったということです。

2つ目は第3セットの出だしです。結局そのミスから第1セットは落としましたが、第2セットを大差で取り返し、気持ちを切り換えて臨んでくる相手の出だしさえ押さえれば一気にという状況で、いきなりの0-6スタートでした。そのうち5本は相手コートに返ること無く、自分たちのミスで与えたものです。その中でサーブキャッチミスが3本あったのですが、そのうち2本は、なんとサーブキャッチをするはずのない選手のサーブキャッチミスでした。練習でしていないことが本番できるはずもなく、チームワークがまったく機能しない状況だったことがうかがえます。

結局、そのまま福島中が優勝したのですが、県大会でも準優勝、そして直接対決でも敗れたということで、単純に福島中のほうが力が上だということを思い知らされたことだと思います。技術面も精神面も結果もすべて上回っている相手に追いつき、そして追い越すためには、結局練習するしかありません。練習の質を高め、練習以外の時間でどれだけバレーボールに費やす時間を作ることができるか。そんな話をして練習に臨ませているのですが、現在のところいまいちピリッとしません。

ただ悔しい、勝ちたいという思いだけでは成長はしません。今まで通り頑張るのではなく、これから具体的にどう変えていくか、行動していくかが大切です。

変わるなら今!もう一度原点に戻って、ひとつひとつ地道に取り組んでいきましょう。

H27霧島盆地中学校新人 バレーボール大会.pdf

人間力アップへ一丸

榎原中男子バレー部、記事に書いてある通り、大会でもある程度の結果を残していますし、練習も一生懸命に取り組むなど、普通の目線から見れば悪いチームではないと思います。しかし、これまでの活動に満足しているかというとまったくそうではありません。もちろん今がゴールではないですし、現状よりさらに上を目指すことは当然のことだからです。大事なのはそのチームの現状にあった目標を達成するべく取り組むことです。満足したらそこで成長は止まってしまいます。

今の選手たちは1年生からずっと指導している分、人間的にも技術的にもある程度しっかりしています。しかし、そうであればさらに上を目指すことが大切です。そして上に行けば行くほど、たった少しレベルアップさせるために、人間的にも技術的にも膨大な努力や信念が必要となるのです。

現在、とくに2年生がこの壁に苦しんでいる状況です。以前5月15日に“守・破・離”ということについて書きました。秋の中体連が終わった今、チームは“守”から“破”にさしかかる大事な時期です。求められるということは期待されているということ、求められるということは信頼されているということ。厳しい指導の中で、自分の課題と真摯に向き合い、前向きに練習に取り組むことが自分の殻を“破”る一番の近道です。

今週は土曜日に都城市で行われる霧島盆地大会に参加させて頂きます。秋の県大会で表現できなかった先週の成果を出す最後の機会になります。あと3日本気で準備をして、本番に臨んでほしいと思います。