12月8日(金)、今年最後の作業「仮剪定」を行いました。

「仮剪定」tとは、ブドウを収穫した後に残ったツルを切る作業です。剪定をすることで来年の春に新しい芽が出てくると聞いた子ども達は、はりきってハウスの中に入っていきました。収穫したときは柔らかく緑色だったツルが、硬く茶色になっていました。

みんなで協力し多くのツルを切ることができ、ハウスの中がすっきりしました。ずっと腕を上げ、硬いツルに苦労する作業を体験し、子ども達は浩幸さんを尊敬のまなざしで見つめていました。

7月7日(金)に、4Gで西臼杵衛生センターに見学に行きました。4年生の社会の学習で「ごみの処理と利用」について学習してきました。これまで学習したことと照らし合わせながら、実際見学してごみの処理について学びました。

西臼杵衛生センターの方々が丁寧に説明して下さり、子どもたちからの質問にも分かりやすく答えていただきました。私たちの住みよいくらしを支えている人々の仕事について知ることができ、自分たちにできることは何かを考える良い機会となりました。

ブドウの袋かけとキャッチフレーズづくり

6月28日(水)、4年生のG授業でブドウの袋かけとチラシのキャッチフレーズづくりをしました。なぜ、袋かけをするのかお話を聞き、1つ1つ大切に袋をかけていきました。

袋かけが終わった後、五ヶ瀬のブドウを広めるキャッチフレーズを考えました。チラシが完成し、お届けできる日を楽しみに作成していきます。

6月12日(月)、4年生2回目のG授業がありました。今回のめあては、「おいしいブドウをつくるひみつを見つけよう」です。

前回の作業から3週間で、ブドウ畑の中はジャングルのようになっていて、びっくり!!

ぶどう名人の興梠浩幸さんに「芽つみ」の仕方を教えていただきました。今回もたくさんの秘密を知ることができました。

作業の後には、それぞれの学校で作った看板を設置しました。

上組小学校近くのぶどう畑入り口に設置してあります。近くを通った時には、ぜひご覧ください。

4年生のブドウ学習が始まりました。

初めに、ブドウ農家の興梠浩幸さんにそれぞれ考えてきた質問をして、詳しく答えていただきました。ブドウ作りの工夫や苦労、ブドウ作りに対する思いを知ることができました。

いよいよ、1年間子ども達がお世話をするブドウハウスへ移動です。

今回は、「花セット」というブドウの房をつくる作業を教えていただきました。子ども達は、初めての作業に戸惑っていましたが、慣れてくると手際よく進めていました。ハウスの中の全ての「花セット」が終わる頃には、首の痛みや疲れを感じる子どもたちもいて、作業の大変さを体験することができました。

4年生は4月から、ブドウの栽培・販売活動を通して、農家の方の苦労や課題、やりがいについて学んできました。と同時に、五ヶ瀬ワイナリーの見学を行い、加工業者の方の苦労や課題、やりがいについても学んできました。

しかし、農家の方や加工業者の抱える課題は、自分たちの力だけではどうにもできないということがわかりました。そこで今回は、これらの課題に行政はどのように関わっているのかを知るべく、五ヶ瀬町役場から2名の講師の方にお越しいただき、直接話を聞く機会をいただきました。

農林課の村中さんからは、農林課の仕事や役割、生産技術の向上のために指導者派遣を行っていることについて話していただきました。また、災害等によって農家さんの収入が無くならないよう共済事業にも力を入れていることも知りました。

企画課の矢野さんからは、五ヶ瀬の知名度を上げるため、五ヶ瀬のPRをテレビを使って行ったり、QRコードの付いたTシャツを着て人々の関心を集めていたりしている話などをしていただきました。お金のかからない方法を使って、いかに五ヶ瀬の知名度を上げるか、考えさせられたようです。

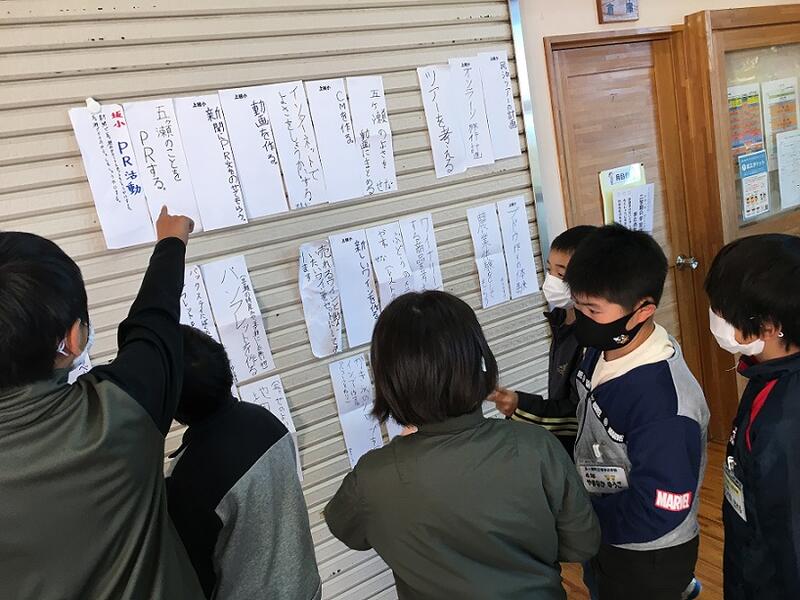

今回の授業を通し、グループの多くが「五ヶ瀬の知名度が上がれば、人口も増え、若い農家の人も増えたり、ブドウを使った商品も売れるのではないか」という考えを持ったようです。

次回は、これ等の意見をもとにアイデアの検討会を行っていきます。

7月11日(月)に社会科見学で西臼杵衛生センターへ行きました。

ゴミの中継施設の役割やそこでの処理のされ方を実際に現場で見て学ぶことができました。

働く人々の苦労や工夫、思いを知ることができ、見学を通して、ごみの分別の大切さを実感した子どもたちでした。

【 バス予約 】

↑バスの予約はこちらから