学校からのお知らせ

新1年生へのオープンスクールを実施しました!

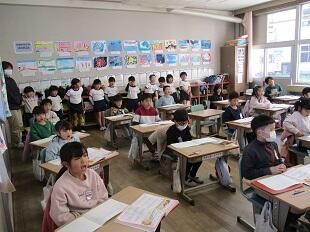

2月26日(月)と27日(火)に、1年生の教室では、4月に入学する新1年生や保護者の方を対象にオープンスクールを行いました。

幼稚園や保育園ごとにまとまっての参観や、保護者の方と一緒の参観でした。算数や国語の授業を観てもらいました。以前生活科の時間に交流活動をしたことがある園児の皆さんもいて、1年生も園児の皆さんも知っているお友達を見つけると、うれしそうな表情で笑顔が見られました。1年生は、園児の皆さんが見ていることもあり、いつも以上に頑張って学習していました。新1年生のお友達は、楽しく授業に取り組む1年生の様子を見て、入学するのが一層楽しみになったのではないかと思います。

新1年生が4月に入学してくるのが、待ち遠しい限りです。

今年度最後の参観日ありがとうございました!

2月22日(木)は、今年度最後の参観日でした。多くの保護の皆様にご参観いただき、ありがとうございました。

最後の参観日は、今年度子供たちが国語や算数などの教科で学んだことや、体育や音楽などでできるようになったこと等、保護者の皆様にご覧いただきました。お子さんの成長を感じられたことと思います。また、子供たちは、これまで育てていただいて成長できたことに対して、保護者の皆様への感謝の気持ちを新たにしたのではないでしょうか。

今年度も残り少なくなりましたが、引き続き学校へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【1年生】 【2年生】

【3年生】 【4年生】

【5年生】 【6年生】

アカペラのミニライブを楽しみました

2月17日(土)に、高城総合体育館で行われる「ポケットの中の夢」に出演される「じゃーんず」のメンバーの方が、15日(木)来校されました。

昼休み時間に20分ほどの短い時間ではありましたが、アカペラのライブをしていただきました。子供たちもたくさん体育館に集まりました。

「上を向いて歩こう」のほか、3曲披露していただきました。2曲目には、「ダンスドージョー」に通う高城小学校の友達もステージ前で曲に合わせて踊り、素晴らしいダンスを披露しました。3曲目は全校みんなで一緒に踊りました。そして、最後の曲は、卒業する6年生への温かいメッセージになりました。

優しくパワフルなアカペラを聴き、一緒に踊り、楽しい時間を過ごすことができました。

命を守るための避難訓練

2月14日(水)の2校時に、火災を想定した避難訓練を実施しました。今回は家庭科室から出火し、屋外へ緊急に避難する内容でした。

重点目標は、

○避難経路や集合場所が分かる。

○指示や放送を落ち着いて静かに聞くことができる。

○「おはしも」を身に付け、無言で素早く避難することができる。

の3つでした。

実際に避難の放送が入ってから約4分で全員の避難が終了しました。素早く避難できたと思います。

避難訓練は、「命を守るため」の訓練です。「命を守る」とは、自分だの命けではありません。周りの人みんなの命を守るためです。避難のよきに、もし、自分がおしゃべりをしたら、先生の指示を、自分だけでなく、周りの人も聞き漏らしてしまう可能性があります。もし、自分が走ってしまったら、自分が転ぶだけでなく、周りの人にぶつかって、周りの人が逃げ遅れてしまいます。そう考えると、毎日の学校生活をどうやって過ごすかがとても大事になります。

北消防署の方にも来ていただきました。全校のみんなが素早く避難することができていてとても素晴らしかったと評価していただきました。また、火事はいつ起こるか分からないので、今日学んだことを生かして避難できるようにしてくださいと話をされました。

火災は、自分たちが注意することで防ぐこともできます。寒い日がまだしばらく続きます。火の取り扱いに十分注意して、絶対に火事を起こさないと、気持ちを新たにしました。

幼稚園生との交流

2月1日(木)の2・3校時に1年生は、高城幼稚園で幼稚園生と交流して学習をしました。今回は、絵本「ミリーのステキな帽子」の野菜スタンプを使っての表現活動でした。野菜スタンプの技法を体験し、友達と楽しみながら伸び伸びと表現し、チームで一つの作を作ることがねらいでした。1組~3組がそれぞれの教室で幼稚園生とチームを作って活動しました。まず、各チームに分かれてどんな帽子に仕上げていくかを考えました。その後イメージを野菜スタンプで表現しました。力を合わせて、仲良く作品作りに取り組んでいました。そしてそれぞれのグループが思い思いの作品を仕上げることができました。

野菜で工夫するのは最初難しく感じた子供たちも、製作していく中で考えを出し合い工夫することができたようです。一緒に活動することで、おしゃべりもできて仲良くできたことがうれしかったようで、自然と友達になっていました。

それぞれのグループの作品を紹介し、他のグループの作品のよさもたくさん見つけることができました。

1年生にとって来年度入学してくる幼稚園生との交流は楽しい思い出になりました。今から4月に入学してくるのがとても楽しみです。

2月全校朝会

2月1日(木)に全校朝会を行いました。インフルエンザや新型コロナ等の感染症も見られるため、今回もMeetで行いました。まず、学校長の話でした。今回は、「ハチドリのひとしずく」というお話をもとに話しました。ハチドリは、体重が2~30g、全長が6cm程度しかない世界で最も小さい鳥だそうで、南アメリカのエクアドルという国に伝わるお話です。小さな力であっても、困難な状況の中でも、自分にできることを考えチャレンジし、やり抜くこと。小さな力でも集まれば大きな力になること。そして、最後まであきらめずに努力する3学期にしてくださいという内容でした。

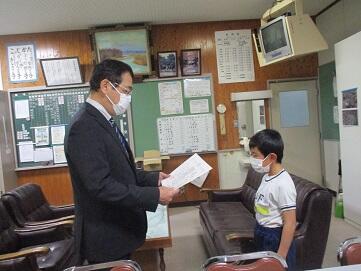

その後に表彰を行いました。表彰されたのは次のお友達です。

〇 黒木 かすみ さん(2年)~県読書感想文2席

〇 山下 大賀 さん(2年)~西日本読書感想画入選

〇 高城少女バレーボールのみなさん ~都城地区バレーボール新人大会準優勝

おめでとうございます。

子供たちの頑張りが見られるのは、うれしいものです。これからも子供たちの頑張りがとても楽しみです。

【黒木 かすみ さん 表彰】 【山下 大賀 さん 表彰】

【高城少女バレーボールの表彰】

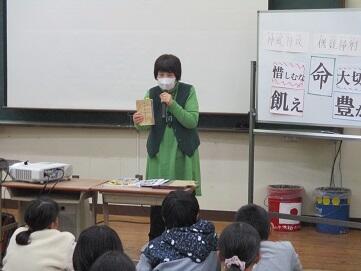

給食ができるまでを学びました

1年生は、1月30日に各クラス、栄養教諭の下石先生をお招きして、「給食ができるまでを知ろう」のめあてで食育の学習をしました。高城学校給食センターでも1日約1600食の給食を作っていて、たくさんの人がおいしい給食ができるまでに携わっていることを知りました。1月25日(木)に給食感謝集会を行い、給食への感謝と食べ物を大切にしようとする気持ちを感じました。給食ができるまでの具体的な話を聞くことで、気持ちを新たにすることができました。

実際に給食センターで使っている道具も見たり、触れたりしました。家庭で使っているものとは、大きさも違い、大量の給食をつくるための工夫も知ることができました。

1年生は先週から食について考える機会が多かったのですが、食べ物がいただけることのありがたさ、食への感謝を学んだと思います。

きれいに咲くのが楽しみです!

先週(1月22日~26日)から、昼休みや授業の時間に、卒業式の会場を飾る花を育てるため、子供たちが鉢の準備や花植えをしています。栽培委員会の子供たちは、鉢を運び、鉢に土を入れる作業等の主に花を植えるための準備をしていました。子供たちは協力して作業を進めていました。また、栽培委員会の子供たちが準備してくれた鉢に、1年生は、花の苗を植えていました。先生の指示をしっかり聞いて花を植えていました。今回植えた花は、パンジーやビオラでした。

これから、水やり等の作業も必要になりますが、花を大切に育て、生命を尊重する心も育てられればと思います。

鉢に植えた花が、きれいに、そして丈夫に育ち、華やかに卒業式の会場を飾ってくれると思います。

食育~おやつについて学びました

1月22日(月)~26日(金)全校各クラス1~2時間ずつ、カルビースナックスクールがありました。普段何気なく食べているお菓子やご飯ですが、実際にお菓子を食べて原材料を考えたり、おやつの時間や量、パッケージの見方について説明を聞いたりしました。みんなで協力して、ゲームで学ぶ活動もありました。クイズやゲームなど、とても楽しく学習していました。高学年では、家庭科で学習した知識とスナックスクールで習った知識を使って考えました。高学年の活動では、決まっている正解を当てるのではなく、自分たちで話し合い、ベストの考えを探すとともに、いろいろな考えに気付くことがねらいでした。

講師の方がテンポよく授業を進めていかれ、初めて知ることもたくさんありました。おやつを通して、食についての考えを深めることができ、これからの生活に生かせればと思います。

給食に感謝!

1月25日(木)の朝の活動の時間に給食感謝集会を行いました。給食が多くの人たちの働きによってできあがることを理解し、感謝の気持ちを育てることと、給食に携わっている方々に感謝し、食べ物を大切にしようとする気持ちを育てることがねらいです。

集会は、オンラインで行い、給食委員会の児童が進行を務めました。高城中学校の下石先生からお話をしていただきました。高城給食センターの方が喜ばれるのは、食管が帰ってきたとき残菜がないときだそうです。給食に携わってくださる方への感謝の気持ちを新たにし、しっかりと食べてほしいと思います。

最後に児童代表から感謝状を下石先生にお渡ししました。これからもおいしい給食をお願いします。

楽しかった国際交流活動

1月23日(火)に2名の国際交流委員の方が来校されました。今年度3回目の国際交流活動になります。今回は1校時に1年生、2校時に2年生、3校時4年生がそれぞれ1時間ずつ国際交流活動を行いました。内容は、1年生が各国の伝承遊びや行事の紹介、2年生は、各国の伝承遊びや鬼ごっこの遊びの体験、4年生は、各国の小学校での生活の紹介やクイズでした。

今回も子供たちは、とても楽しそうに元気に活動していました。今年度最後の国際交流活動になりました。また、来年度の活動もとても楽しみです。

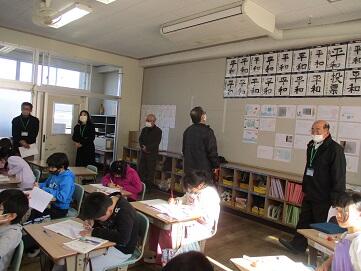

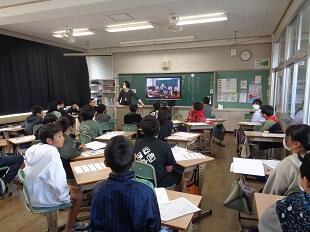

第4回学校運営協議会を実施しました

1月15日(月)に、第4回の学校運営協議会を行いました。今回も5校時の授業を参観していただき、その後協議の時間を持ちました。

授業参観をしていただいて、子供たちが落ち着いて授業に取り組んでいるという話をいただきました。子供たちの頑張りを観ていただいてよかったです。

協議では、まず12月に実施した「先輩に学ぶ」の授業についての反省を行いました。日程等を改善することや、内容のさらなる工夫についてなどの意見が上がりました。また、今後も継続していくことを確認しました。

学校評価については、学校側から自己評価について説明し、ご意見もいただいたところです。説明を受けて、運営協議会の皆様より評価していただくことにしました。

本年度の学校運営協議会も残すところ1回となりました。今年度を反省し、次年度の学校の教育活動がさらに充実するよう、学校運営協議会の皆様のご協力をお願いしたいと思います。

【授業参観の様子】

3学期も清掃をがんばります!

11日(木)の清掃の時間は、3学期初めてであり、縦割り清掃の班会を行いました。3学期は、清掃場所を精選し、清掃指導の担当の職員を再配置して、清掃指導の充実を図っていく予定です。それぞれの清掃場所に移動し、班の場所やメンバーの確認をしました。その後、道具の確認、ビデオを視聴し、トイレ清掃の仕方を学びました。時間がある班については、簡単な清掃も行いました。

校舎への感謝も込めて、しっかり清掃して、学校がきれいになるのが楽しみです。

3学期がスタート

楽しかった冬休みも終わり、1月9日(火)に始業式がありました。

始業式に先立ち、能登半島地震で亡くなられた方への黙祷をしました。新年早々の大きな地震でした。一刻も早く安否が不明の方が見つかり、復旧が進むことを祈るばかりです。

今回の始業式もMeetで行いました。3名の児童が発表しました。2年生の古川晴之さんは、国語の勉強と挨拶、トイレのスリッパ並べを3学期頑張りたいこと。そして、3年生での頑張りたいことも発表しました。4年生の池田苺栞さんは、正しい姿勢を保つことと運動を頑張りたいこと。「下級生のお手本になります。」とも発表しました。6年生の福重夏初さんは、相手の気持ちを考えることと国語や算数の勉強を頑張りたいこととして挙げていました。そして「頑張った、やり切った。」と笑顔で卒業したいと発表しました。3人ともしっかりと目標が立てられていてよかったです。

学校長の話は、能登半島地震について触れ、命や普段の日常生活の大切さやありがたさ、3学期も目標をもってがんばることの内容でした。

また、JA共催の小中学生書道コンクールで入賞した1年生の永山蒼介さんの表彰もありました。おめでとうございます。最後に、大谷選手から贈られたグローブの紹介があり、みんなとても喜んでいました。

2学期が終了しました。ありがとうございました!

12月22日(金)2学期が終了しました。81日という1年で一番長い学期でしたが、大きな事故やけがもなく、無事に終業式を迎えることができました。何よりも喜ばしいことです。

終業式は、体育館で実施の予定でしたが、寒さや感染症の予防対策をとり、Meetで行いました。1年2組 今村 陽彩さん、3年1組 後藤 凛々菜さん、5年1組 猿渡 大翔さんの3人が、「児童代表のことば」の中で発表しました。3人とも2学期の頑張ったことを発表しましたが、諦めずに頑張ることや継続して努力することの大切さが、伝わってきました。3学期の頑張りをさらに期待したいと思います。

Meetでの終業式でしたが、6年生の堂ケ尾莉紗さんのピアノ伴奏で校歌も元気に歌いました。

また、2名の表彰もありました。下記の2名です。

2年 市來 侍阿さん ~ 児童及び幼児動物画コンクール 宮崎県知事賞

5年 新原 嘉笑さん ~ JR吉都線絵画コンクール都城市長賞

おめでとうございます。

2学期は、運動会や遠足、修学旅行、持久走大会など多くの学校行事がありました。いろいろな学習や体験等を通して、多くの学びがあったと思います。子供たちには、楽しく有意義な冬休みを過ごしてほしいと思います。そして、子供たちと会える3学期の始業の日が楽しみです。

無事2学期を終了することができ、保護者や地域の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。

頑張った持久走大会!

12月8日(金)に持久走大会を実施しました。天気にも恵まれ、子どもたちは、これまでの練習の成果を発揮し、普段以上の頑張りを見せました。やはり大会となると、子供たちの表情もいつもとは違ったように見えました。やる気がみなぎっていました。保護者の皆様の温かい応援が、子どもたちのやる気を高めてくれたと思います。

高学年の部、中学年の部、低学年の部で競技は進められました。何よりも嬉しかったのは、最後まで走りきる姿が見られたことです。途中で転んでしまった児童もいましたが、すぐに立ち上がって走り出し、完走しました。走っている間には、苦しいことも幾度かあったかと思います。最後までしっかり頑張ることの大切さやそれを支える応援のありがたさを感じたと思います。保護者の皆様、応援ありがとうございました。

【1年生】 【2年生】

【3年生】 【4年生】

【5年生】 【6年生】

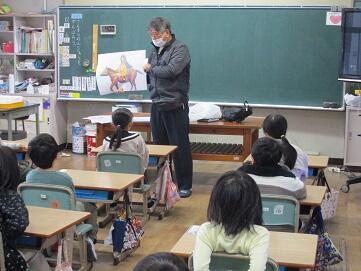

「先輩に学ぶ」(ふるさと学習)を行いました!

12月4日(月)~8日(金)に地域の教育力を生かした「先輩に学ぶ」(ふるさと学習)の授業を各学年実施しました。各学年の内容は下のとおりです。

〇1年生 ~ 「高城に伝わる昔話や伝説について」~髪長姫伝説

〇2年生 ~ 「高城の史跡などについて」~観音瀬水路や土器や石器など

〇3年生 ~ 「高城の祭りについて」~あげ馬

〇4年生 ~ 「高城の食について」~がね作り

〇5年生 ~ 「高城の農業について」~農業講話

〇6年生 ~ 「様々な職業の実際について」~職業観・勤労観

それぞれの学年で、地域の方を講師に招いてお話を聞いたり、実際に実物に触れたり、料理するなどの体験をしました。自分の生き方についても考えるよい機会にもなりました。

子供たちは、ふるさと高城の素晴らしさに触れ、ふるさとを愛する思いを強くしたようでした。

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

平和について改めて考える機会になりました

12月5日(火)に、6年生は、戦争体験語り部の方の講話がありました。ちょうど前の週に修学旅行で知覧特攻平和会館を訪れ、講話をしていただき、戦争の悲惨さと平和の大切さを学びました。特別攻撃隊員の方の遺影や遺品、記録など展示してあるものを見て、当時の様子を後世に正しく伝えることの大切さに気付き、世界の恒久の平和への願いを新たにしたところでした。

今回は、実際に戦争を体験された県内の方のお話でした。戦争や当時の様子について詳しくお話をしていただきました。機銃掃射の恐ろしさや県内でも多くの尊い命が奪われたことなどについても知ることができました。また、当時の食糧事情や学校生活の様子についての話もあり子供たちは、興味深く聞いていました。

知覧特攻平和会館の訪問や今回の講話をとおして、命の大切さについて深く考えさせられました。子供たちは、平和をしっかりと守り続ける思いを強くしたと思います。

幼稚園生・保育園生と交流しました!

12月4日(月)1年生は、高城幼稚園、さかえ保育園、つみき保育園の園児の皆さんと生活科の時間に交流活動をしましした。

1年生が生活科の「まちたんけん」で高城運動公園で集めた落ち葉やどんぐりを材料におもちゃを作りました。今回は、そのおもちゃで遊ぶ活動でした。おもちゃの種類は、どんぐりの駒、松ぼっくりで作ったけん玉、どんぐりのダーツ(的当て)、ペットボトルにどんぐりを入れたピンを倒すボウリングなどです。

約50名の園児を3グループに分け、3クラスを順番に回り一緒に遊びながら交流しました。1年生が優しく教える姿や、お世話をする場面が見られ楽しく活動することができました。

最後に、朝顔の種を園児の皆さんにプレゼントしました。来年度入学してくるのがとても楽しみです。

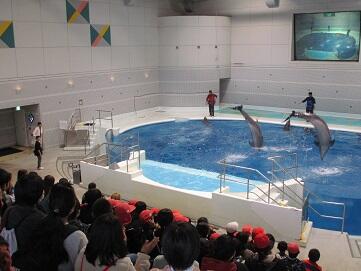

学びと楽しさいっぱいの修学旅行!

6年生は11月30日(木)・12月1日(金)に鹿児島の方へ修学旅行に行きました。2日間学校を離れて友達と過ごし、普段とは違う環境の中での学習活動で、見聞を広げることが目的です。最初に維新ふるさと館を見学しました。維新を支えた英雄たちのエピソードにたくさん触れました。かごしま環境未来館では、クラス別の研修で環境問題を学びました。いおワールド鹿児島水族館では、いるかショーを見て、水族館のバックヤードを見学する貴重な経験もしました。1日目の最後の黎明館では、鹿児島の歴史や文化について知ることができました。友達と一緒の食事、入浴、ホテルでの一夜と楽しく過ごしました。

【維新ふるさと館】

【かごしま環境未来館】 【いるかショー】

【水族館バックヤード見学】 【ホテルでの夕食】

2日目は、知覧特攻平和会館では、講話をしていただき、戦争の悲惨さと平和の大切さを学びました。特別攻撃隊員の方の遺影や遺品、記録など展示してあるものを見て、当時の様子を後世に正しく伝えることの大切さに気付き、世界の恒久の平和への願いを新たにしました。平川動物公園では、動物を見たり、遊園地で遊んだり、お土産を買うなど楽しいひとときになりました。

6年生にとって、思い出に残る修学旅行になりました。

【知覧特攻平和会館】

【平川動物公園】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 |

7 | 8 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県都城市高城町穂満坊20番地

電話番号

0986-58-2301

FAX

0986-58-2957

本Webページの著作権は、高城小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。