画面をドラッグすると360度見ることができます

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

情報部会にてDataScienceのオンライン中継を行いました!

7月17日(金)の報告です。

令和2年度県立高校情報部会を兼ねて

MSEC指導者ワークショップを開催しました。

今回は、本校サイエンス科3年生のData Scienceの授業公開を行いました。

3年生はプログラミングソフトMATLABを使った画像解析を行っています。

この授業を公開したのですが、新型コロナウイルス感染症対策により

大人数での参観はできません。

そこで!!

教育開発部の外部回線を用いて、Zoomによる授業中継を行いました。

この授業は、情報部会の参加者だけでなく、SSH運営指導委員の先生方や、本校の取り組みに興味のある先生方に、広くオンラインで公開されました。

教室全体の様子が映し出されています。

しかし、これだけだと生徒それぞれの取り組みがよく見えません。

例えば、このように生徒を指導している時、どのような話をしているか気になります。

そんなときは、Zoomで「あの場所が気になる!」と教えてくだされば…

別途タブレットを持った教員がそこに近づき、詳しい様子を映し出します。

先生達はインカムを付けているので、Zoomでの会話もできますし

参加者は指導している声も聞くことが出来ます。

その様子は、別室でもこのように中継されています。

情報部会で集まった県内各校の先生達です。

交代しながら少人数で授業見学を行い、残りの先生はこのように別室で参観を行いました。

また、廊下にはData Scienceで使用している本校のオリジナル教材も展示され、各先生方は熱心にご覧になっていました。

授業公開終了後は、各方面の先生方から大きな反響がありました。

宮崎北高校の教育開発部は、新しい教育の在り方に挑戦しています!

今後も、このような形で積極的に授業公開をしていきたいと考えております。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

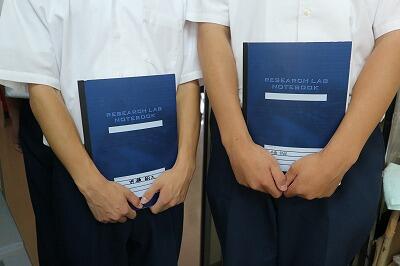

研究ノート指導について

本日は、研究内容の記録について紹介します。

ACT-SI2で研究をしている生徒の傍らには、

いつもノートがあります。

これは、「研究ノート」です。

研究ノートとは、研究者が自分の研究活動の内容を整理して記録するものです。

きちんと記録していけば、研究者の財産になりますし、

研究成果を知的財産として保護する際の重要な証拠資料にもなります。

生徒全員がこの研究ノートを与えられています。

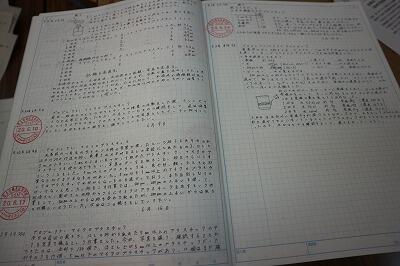

研究ノートの書き方には厳しいきまりがあります。

ねつ造・改ざんを防ぐために、記録年月日や出展の記入、

署名も必要ですし、必ずボールペンなど消えにくいもので記入します。

記入する内容も、単なる日記ではいけません。

研究内容がきちんと伝わるように

実験のプロトコル、結果、考察などを

時系列順に、図表を用いてきちんとわかりやすく書く事が求められます。

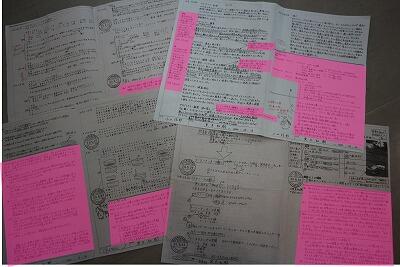

とはいえ、いきなりそんなに上手くは書けません。

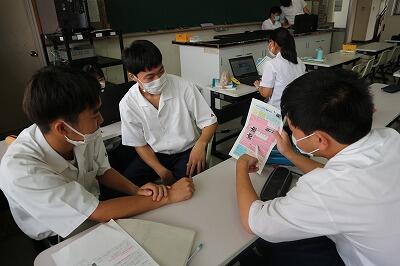

そこで、毎週提出された研究ノートから、

よく書けているノートをピックアップして

先生のアドバイス付きのプリントにして、生徒全員に配布しています。

(画像のピンク色の部分が、先生による加筆・アドバイスです。)

生徒達は、毎週アドバイスを受けて、どんどん研究ノートの書き方が上手になっています!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

Google Meetを使った授業テスト

現在、高校ではオンライン授業について様々な準備・検討がなされています。

再びのコロナ禍に備えるためです。

教育開発部では、「Google Meet」を用いた双方向型オンライン模擬授業を行いました。

前回の休校時は、サイエンス科が「Google Meet」で

オンライン朝礼を行いましたが、今回はオンライン授業について研究しています。

国語科の先生にご協力いただき、普段通りの授業を行っていただきました。

画面には、いろいろな場所から参加している(生徒役の)先生達が映っています。

スマホで授業を受ける先生。

スマホの画面は、小さいですが鮮明に写りました。

パソコンで授業を受ける先生。

ホワイトボードの文字も十分に読むことができました。

授業をしてくださった先生は、

「タイムラグはあるけど、普段の授業と変わらず、慣れれば色々できそうだ。」

との感想でした。

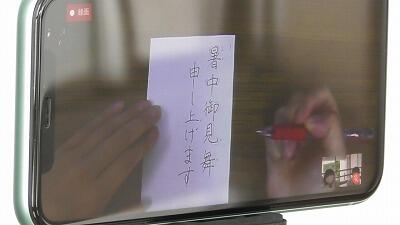

また、書道の先生にも協力していただき、実技授業の実験も行いました。

今度は、生徒にも参加してもらいました。

書画カメラで先生の手元を映し、暑中見舞いの書き方を習いました。

スマホからでもよくわかります。

できあがった作品を、一人ずつ見せてもらいます。

逆に、このような授業はオンライン授業の方が普段よりスムーズだったりしました。

Webカメラとテレビ会議システムの利用は、休校時の対応だけにとどまらない

いろいろな可能性を示してくれました。

願わくば、コロナ対策以外で、もっとオンラインを活用できる日が来て欲しいですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

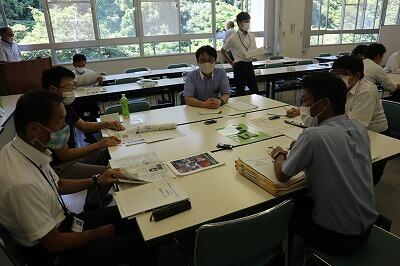

令和2年度第2回運営指導委員会が開催されました

7月1日(水)

第2回運営指導委員会が行われました。

今回は、SSHの基礎枠である「科学技術人材を育成する教育プログラム」について話し合いました。

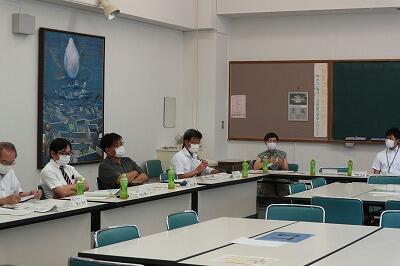

まずは、全体会で各事業の報告です。

宮崎北高校の独自プログラムである

・DS(Data Science)

・ST(Scientific Thinking)

・MF(Manufacturing)

・IE(国際交流)

・FW(Field Work)

・ES(Earth Science)

・GP(Grobal Programing)

・RJ(理系女子支援講座)

について報告を行いました。

それぞれの報告はまだまだ途中経過です。

運営指導委員の先生も、多くの質問や今後についてのアドバイスをくださいました。

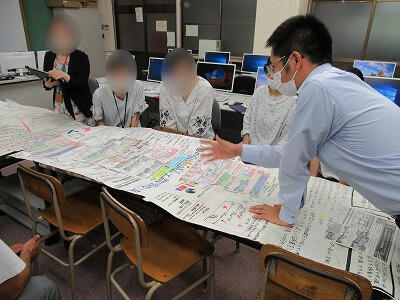

分科会では、各事業についてディスカッションを行うことができました。

高校の先生達も知りたいことが多く、時間を過ぎてもなかなか終わりませんでした。

というわけで、今回は2回にわたる運営指導委員会を終えました。

次回の開催は12月です。

それまでに、各事業をますます充実させていきます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

令和2年度第1回運営指導委員会が開催されました

6月29日(月)

第1回運営指導委員会が行われました。

これは、本校のスーパーサイエンスハイスクールの運営に関して

有識者の先生方(運営指導委員)に専門的な見地から指導助言をいただき

今後の研究開発に役立てていくための会議です。

今回は、SSHの重点枠である「探究型活動の全県普及」に関する内容について委員会が行われました。

まず、全体会では

ACT-SI(科学探究)やACT-LI(地域探究)、MSECの活動について

各担当者が進捗状況を報告しました。

分科会では、事業ごとにグループセッションを行い、有識者の先生から

様々なアドバイスを直接いただきました。

本校では、SSH事業に教育開発部員はもちろんのこと

学校全体で取り組んでいます。

高校の先生達は、熱心に有識者の先生とディスカッションをして、事業のよりよい進め方を考えていました。

この後は有識者会議において、県教育委員会への質問や、各先生方から全体を通したコメントをいただきました。

ブログ担当者の私も各事業の報告やディスカッションを行いましたが

正直、まだまだ話し足りませんでした。

そのくらいに熱量を感じる運営指導委員会となりました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

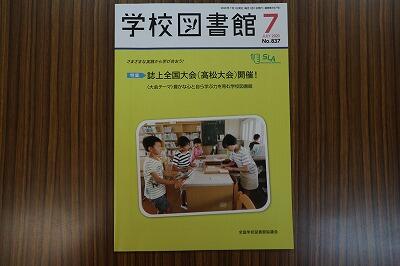

「学校図書館7月号」に掲載されました

公益社団法人 全国学校図書館協議会が発行する

「学校図書館7月号(2020.7 通巻第837号)」に宮崎北高校が掲載されました。

掲載されたのは、いきいき学校図書館のコーナー。

今回は、本校のSSH事業と図書館の連携について大きく紹介されいます。

本校では、普通科の地域探究(ACT-LI)にて図書館と連携しています。

本校の図書館では、生徒達の研究キーワードを調査し、時には県立図書館とも連携しながら

研究に活用できる本、資料、新聞などを提供しています。

その仕組みの詳細が掲載されました。

探究活動において、図書館の存在は非常に大きいです。

文献調査の基本はやはり本だと実感します。

そんな宮崎北高校の図書館は「図書カフェ」など楽しい取り組みが沢山行われている

おしゃれでアカデミックな空間です。

いつもありがとうございます(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

ディスカッションを盛り上げよう!

1年サイエンス科のST(Scientific Thinking)にて

面白い試みが行われていました。

この授業では、英語の科学論文を読み解きながら、論文の構成を学んでいます。

現在は、論文のresult(結果)部分を読んでいます。

沢山のFigが登場し、面白そうなところですが・・・

教室で辞書を片手に読み進めていては、単語調べに終始して、

なかなか論文の内容理解が進みません。

そこで!! こんな場所で論文を読んでみました。

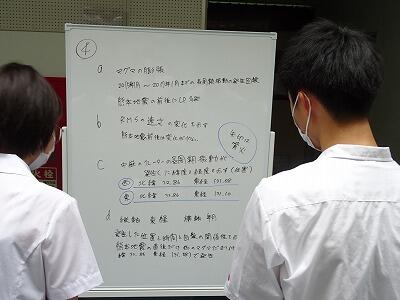

今回はサイエンスロビーに移動し、ホワイトボードを用いて、

論文片手にディスカッションしながら読み解いていきます!

FigやTableから内容を推測することで、論文をどんどん読み進める事ができました!

この積極的なディスカッションを学んで欲しかったのです。

教室で辞書を片手に黙々と単語を調べているだけでは、気づけなかった読み方ですね。

これで、次回のSTでは教室にいても積極的に論文を読むことができるでしょう(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

3年生のACT-SI3は今!?

3年生の科学探究(ACT-SI3)の報告です。

現在、サイエンス科の3年生は、8月7日のMSECフォーラムで

行われる英語ポスターセッションに向けて、ポスターの英語版を制作しています。

黙々とパソコンに向かい、作業を行っています。

英語版を作成するにあたり、実験データも最新のものに更新します。

この班は、追加実験のデータのレイアウトを考えていました。

コロナ禍で中止になったり、延期された大会が多い中

MSECフォーラムは久しぶりの発表の場です。

各グループとも気合いを入れて、制作に励んでいます。

さらに彼らは、12月までに英語論文を執筆する予定です。

受験勉強と研究発表の両立は非常に大変ですが、

一生懸命頑張っている先輩達の姿は、後輩の模範となるでしょう。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習用のニューストンネットを使ってみました

7月10日の海洋実習で使う予定のニューストンネットを

助成事業連携校の宮崎海洋高校進洋丸のご協力のもと

一足先に試してみました!

ニューストンネットとは、海洋の表層近くのプランクトンなどを採取する道具で

全長約3mの大きさがあります。

中心には濾水計が付いており、濾過した海水の量を計測できます。

この道具は、中谷医工科学教育振興助成金で購入しました。

今回の実習ではマイクロプラスチックの採集に用いるのですが

このニューストンネットは、新しく届いた道具なのです。

そこで、海洋実習前の7月2日に

宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」に積み込み、

船員の皆さんにも使っていただきました!

進洋丸から、徐々に海水に下ろしていきます。

このように曳航しながら、表層の水を濾過していきます。

曳航後は、海水をかけて内側に付着した資料を先端のコッドエンドに流し込みます。

上手い具合に表層の水を濾過していますね!大成功です。

というわけで、海洋実習の事前調査の報告でした。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

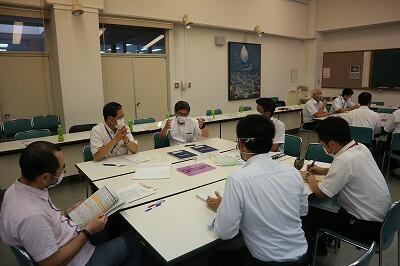

研究ポスターの指導方法を伝えました

令和元年度入学生から、全ての高校生が「探究」に取り組んでいます。

生徒達はいろいろな研究をしています。

なので、先生達も積極的に探究の指導方法を学んでいます。

探究の研究内容を伝えるには、様々な方法があります。

その一つが、ポスターセッションです。

ポスターセッションは、何回も説明を行うので、

回数を重ねるごとに、「話すこと」に自信がついてきます。

また、見ている人から多くのコメントやアドバイスをもらえます。

今回は、MSEC指導者ワークショップとして日向高校に訪問し

ポスターセッションの指導方法を伝えてきました。

今回の内容は、ポスターの作成方法だけでなく、

研究内容のテーマ決め、発表方法など多岐にわたりました。

これは宮崎北高生が実験計画を記した「プレポスター」です。

生徒がポスターを作る際に、沢山の指導ポイントがあります。

ポスターのデザインもその一つです。

見やすい構成を先生達に伝えています。

この後は、実際に大判プリンターで印刷した最終版のポスターも見ていただきました。

今回のワークショップで、ポスターセッションの輪が広がると良いですね。

そんなMSEC加盟校が一同に会して行われるポスターセッション

「MSECフォーラム」は8月7日開催です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。