学校からのお知らせ

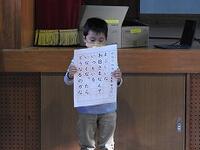

短歌発表集会

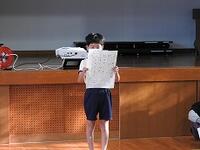

今日の朝は、短歌発表集会でした。

私は出張のため、実際に見ることはできませんでしたが、

4人のお友達が自作の短歌を発表してくれたようです。

(1年男子)

・まぶしいな お日さま なんでいつもいる

いなくなったら どうなるのかな

(3年男子)

・きのうはね きれいなまん月 見れたんだ

きれいに光る 大きな十五夜

(4年男子)

・朝になり 起きたらすぐに 寒くなる

ふとんにもぐって もぐらになりたい

(5年男子)

・もうすぐだ 栗やいちょうの 季節来る

食べ物たくさん 待ちきれないよ

お友達の発表を聞いてそれぞれの短歌のよいところを

別のお友達が発表してくれました。

最後に今月の担当の先生による講評です。

今回はそれぞれの短歌をお友達がどんな考えで作ったかを

イラスト入りで分かりやすく解説しながら講評をしてくださいました。

その短歌に込められた思いや表現の効果を知ることができたので、

きっと自分が短歌を創るときの参考になったことでしょう。

4人のお友達と感想を言ってくれたお友達、そして講評された先生、

ありがとうございました。

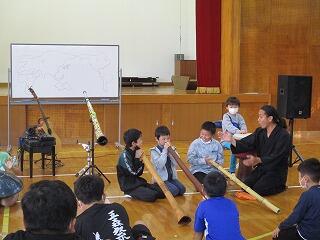

鑑賞教室

今日の3時間目は、鑑賞教室でした。

演奏していただくのは、現在、坪谷地区に拠点を構え、

ヨーロッパなど海外での演奏会でも活躍されている

成澤 けやき氏です。

今日は、3種類の民族楽器を紹介してくださいました。

1つ目は、ディジュリドゥ。

オーストラリアの民族楽器でユーカリの木で作られているそうです。

管楽器なので管になっているのですが、

なんと、その管の部分の穴はアリが空けているそうです。

オーストラリアの自然の力にびっくりですね。

成澤さんは、坪谷地区の竹で作ったディジュリドゥも持って来てくださいました。

2つ目の民族楽器は、ジャンベです。

西アフリカの民族楽器で、ヤギの皮が使われているそうです。

あるラジオ番組の某コーナーでも有名な楽器ですね。

最後。3つ目はハンドパンという楽器です。

スイスの楽器で不思議な音がします。

はじめに、成澤さんが少しだけ楽器の音色を聞かせた後、

子ども達に実際に楽器にさわらせたり、吹いたり、叩かせてみたりと

体験教室が始まりました。

小規模校ならではのメリットで全員が体験させてもらえます。

思わず鳴ったいい音に子ども達も成澤さんも笑顔がはじけます。

そして、ひとしきり体験させてもらった後、

いよいよ成澤さんの演奏の時間。

自分たちでもさわって、音を出してみた後なので、

成澤さんの演奏のすごさがよく分かります。

一人で複数の楽器を演奏しながら、

さらには自分が演奏した音色をその場で録音して

ループさせながらどんどん音が重なっていきます。

その不思議な音色の重なりと世界観に

子ども達も私たちもどんどん引き込まれていきました。

成澤さんは、もともとは東京育ち。

子どもの頃から音楽が大好きで、好きなことをずっと好きで

楽しんだ先に今の自分がある。だから、

何でもいいから自分の好きなものをずっと好きでいてください、

というメッセージを子ども達に送ってくださいました。

成澤 けやき様、

本日は、すてきな音楽を聴かせていただき、

またすてきな体験を子ども達にさせていただいて

本当にありがとうございました。

成澤さんの坪谷の家では、ジャンベやディジュリドゥの教室も

開かれているそうです。

今日の体験を期に、またこのブログを見て

自分も少し本格的に習ってみたいと思われた方は

成澤さんに連絡されてみるといいですね。

登下校指導

今日も山がきれいです。

さて、今日の朝の活動は、登下校指導でした。

本校は、小規模特認校なので歩いて登下校する児童と

車やバスで登下校する児童がいます。

それぞれの班に分かれて、最近の様子を振り返り、

反省していきました。

歩いて登下校する児童だと、

待ち合わせ時間にそろわない時があったとか、

横断歩道で手をしっかり挙げてなかったなど。

車やバスで登下校する児童だと、

バスを待つまでの図書室での過ごし方が

よくない時があったなど。

逆によかった点もあります。

歩いて登下校する児童だと、

横断歩道で止まってもらった時にお礼ができていた、

車やバスで登下校する児童だと、

バスの中で静かに過ごすことができていたなど。

また、どちらのグループにも共通して言えることとして、

朝の校門でのあいさつ、

「おはようございます。よろしくお願いします。」

は、よくできているようです。

逆に、帰る時の校門でのあいさつ、

「ありがとうございました。さようなら」

は、帰りでウキウキしてしまうのか、時々、忘れている児童も見られます。

そんなところを反省して、これからの登下校に生かしていこうというのが

登下校指導のねらいです。

これから少しずつ寒い日が多くなってきます。

始業に間に合うように、早寝・早起きを心がけて

安全な登下校を心がけていきましょう。

追伸

昼休み、子ども達が運動場で遊んでいました。

ドッジボールでしょうか。

どうも中学年の「みんなで遊ぶ日」に他の学年の児童も

何人か混ざってるようですね。

楽しそうに遊んでます。

ふと、目を移すと

花壇のところに1人の6年生が。

「ん? 何してるの?」

と尋ねると、

「教室に飾る花を摘んでるところです。」

ズッキューン!!

後で高学年の教室に行ってみると

摘まれた花がしっかり飾ってありました。

脱穀

今日は、脱穀がありました。

米作り体験活動としては最後の活動です。

5月にビニルハウスで種まきをしてから約5か月。

いよいよゴールが見えてきました。

朝の活動で、おすず班ごとに班ごとのめあてと

自分のめあてを決めて臨みます。

機械を使うので、けがに気を付けるというような

めあてを立てている班かほとんどでした。

2時間目、学校横の寺原 正さん(坪谷地区地域ネットワーク協議会会長)の

ビニルハウスに移動して初めの会を行いました。

高学年が絵を見せて、それぞれの機械で気を付けることを紹介した後、

寺原会長のお話です。

足踏みだっこく機、とうみ、千歯(こき)の3つの機械の

使い方や歴史についてお話してくださいました。

もみを落としてくれる足踏みだっこく機は、明治の終わりから大正時代にかけて

発明されたそうですが、とても画期的な発明であったことをお話してくださいました。

それまで使われていた千歯こきと、足踏みだっこく機、

今日はその両方を体験したので、いかに足踏みだっこく機が画期的な発明であったかを

身をもって体験することができました。

また、寺原会長オリジナル手作りのだっこく機も見せてくださいました。

(千歯こき以前は、こんな感じでだっこくをしていたんじゃないかなあということで、

人間の知恵の進化の過程も感じられました。)

千歯こき班、足踏みだっこく機班、残ったもみを手で外す班、

3つのローテーションで全員が協力しながらどれも体験することができました。

このような体験活動を豊富に体験できるところが、

本校の小規模校ならではの良さでもあります。

最後に「とうみ」の使い方を実演して見せてくださいました。

風の力を利用して、中身のつまったもみと

つまっていないもみを選別していきます。

終わった後の缶の中身を見てみると確かに選別されているのが、

見た目にも分かります。

人間の知恵とはすごいものですね。

最後に寺原会長から

「今は、稲刈りと脱穀と籾の選別をコンバインという機械で

稲を刈りながら同時にやってしまいます。」

ということを教えてくださいました。

今日は、便利なコンバインではなく

昔の米作りとしての脱穀を体験させてもらいましたが、

「残った穂にはもみが1つもなくて、とても上手にだっこくをしてくれましたね。」

とほめてくださいました。

めあて通り、けがをする人もなく、最後の片付けまでみんなで協力してがんばりました。

コンバインはたくさんの時間を人間に生み出してくれるので、

便利でそのありがたさが子ども達にも感じられたのではないでしょうか。

でも、便利ではないけれどみんなで協力してやる昔のだっこくも

人間味があるというか、これはこれでいいものですね。

さあ、いよいよ次はじっしょく!!

ではなく、もちつきです。

寺原会長、準備からご指導まで今日も本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

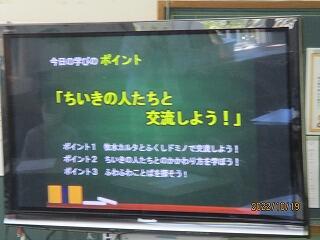

福祉学習part2

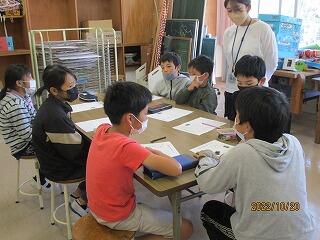

今日は、3・4年生は福祉学習がありました。

1学期に続いて、今日は2回目です。

社会福祉協議会の方に来ていただいての学習、

指導していただく先生も子ども達も

お互いに覚えていたようです。

そして、「福祉とは何か」についても、

少しずつ思い出してきました。

「福祉」とは、

「ふ」だんの 「く」らしを 「し」あわせにすること。

一人一人がお互いのことを思いやって力を合わせることでみんなが幸せになっていくこと。

今日はこのことを自分たちだけでなく、

坪谷サロン会の高齢者の方との交流を通して実践していくのがねらいです。

先生は言います。

「おばあちゃん達とドミノや牧水カルタを楽しむ中で、

みんなも福祉の心の『ふわふわ言葉』を使ってほしいし、

おばあちゃん達からもらった『ふわふわ言葉』や『ふわふわなやりとり』も

しっかり覚えておいてください。」

なかなかハードルの高い目標ですが、

いざ、おばあちゃん達が待つ坪谷公民館に出発!!

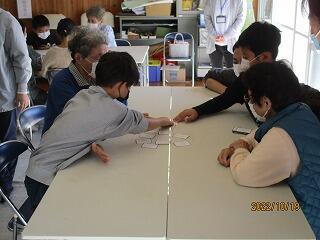

はじめに、子ども達があいさつと自己紹介をした後、

2人1組になるように児童が席について改めてお互いに自己紹介。

最初のうちは、緊張気味だったペアや割とスムーズに会話が進んでいるペア、はじめからぐいぐい話しかけているペアなどいろいろでしたが、

2人でドミノづくりをしているうちにリラックスしてきて

会話がはずむようになってきました。

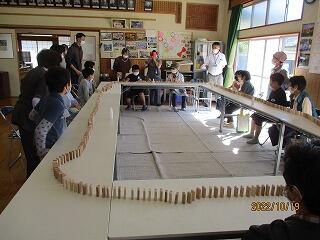

そして次は、みんなで1つのドミノをつなげて作ることになったのですが、

これがなかなか。。。

作っているうちにあちこちで

「アーーーーーーーーッ」

の声。

つまり、作りかけのドミノを間違って倒してしまうハプニングが続出。

でも、その度に笑い声とともに

「だいじょうぶ、だいじょうぶ」

「ドンマイ」

「また、がんばればいいが」

などの「ふわふわ言葉」が飛び交っていました。

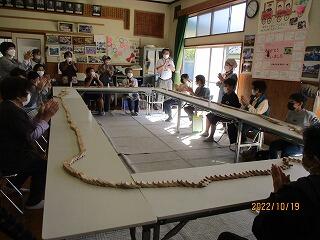

そして、ついに大きなドミノが完成!

さあ、スタート地点から倒してみると

見事、1つ残らず倒れました。

みんなで思わず拍手!!

笑顔がはじけました。

次は、「牧水カルタ」です。

子ども達、おばあちゃん達が交互に札取りに挑んでのチーム戦です。

子ども達同士の対戦の時には真剣勝負なのですが、

チーム戦ということもありいつも以上に白熱しているところ、

相手チームに気を遣って札を取るのを少し遠慮している子、

タイミングがぴったり合って相手の手をパチーンとたたいた大きな音にみんなで笑いあっているところなど、いつものカルタとは違った様子も見られました。

代わっておばあちゃん達が取る番のときには、

耳打ちして教えている子ども達の姿や

指さしで教えている姿など、

やさしい姿がいっぱい見られましたよ。

子ども達のやさしい声かけやふるまい、

おばあちゃん達の励ましや「ありがとう」の声、

笑顔と「ふわふわ」した温かな気持ちが公民館いっぱいに

広がったすてきな時間でした。

子ども達がお礼を言って公民館を出た後、

学校に戻る際もまた窓際まで出てきてお見送りをしてくださいました。

おばあちゃん達にとっても、とても楽しい時間になったようですね。

その後、聞いた話によると、

それぞれのおばあちゃん達が

「自分のペアの子が一番、愛らしかったー。」

と競い合っていたとか? (笑)

子ども達に「福祉」の大切さ、

互いに相手を思いやることの素晴らしさを教えてくださった

坪谷サロン会の皆様、

そして、社会福祉協議会の皆様、

すてきな時間を本当にありがとうございました。

3学期に行われる3回目の福祉学習も楽しみにしています。

学校訪問

今日は、学校訪問でした。

市教委や教育事務所からたくさんの先生方が来られ、

子ども達の様子や授業の様子を見ていただきました。

いつもとは違った雰囲気でしたが、

どの学年の児童も学習をがんばっていました。

今は昼休み。

天気も良く、外でそれぞれ楽しそうに遊んでいます。

いつもと違ってこの後は、そうじをして下校になります。

また明日、元気に登校して来るのを待ってます。

楽しみ!

はい。坪谷小学校です。

今日は、高学年児童が修学旅行に向けて東郷学園さんに行き、

最後の合同学習を行う日です。

今日は、修学旅行に関する最後の細かな確認が行われるようです。

出発する前に、担任の先生に写真を2、3枚撮って来てね!

とカメラを渡し、お願いしていたところ、

帰って来るなり「すみません。指導に夢中ですっかり撮るの忘れていました。」

とのこと。

すばらしい!!

忘れるぐらい夢中になって指導していたのですね。

もちろん指導の方が大事なので、ノープロブレムです。

「せめてと思って帰りのバスの様子を写真に撮ってきました。」

おー! すばらしい! って、

ぶれぶれやないかーい(笑)

えー、最後に雨の昼休み、

高学年児童に10日後に迫った修学旅行について

楽しみなことを調査してみました。

〇 歴史博物館に行くことです。理由は、社会の歴史が好きだからです。

〇 歴史学習です。理由は、5年生になって社会の歴史にはまったからです。

〇 鹿児島水族館が楽しみです。

〇 ぼくは、水族館のイルカショーが楽しみです。おみやげ屋さんのおみやげも、どうゆう物があるか、わくわくします。

〇 水族館で魚を見るのが楽しみです。

〇 修学旅行に行って楽しみなのは、ご飯です。理由は、どんなご飯が鹿児島ではあるのかなぁと思ったからです。

はい、現場からは以上です!

花

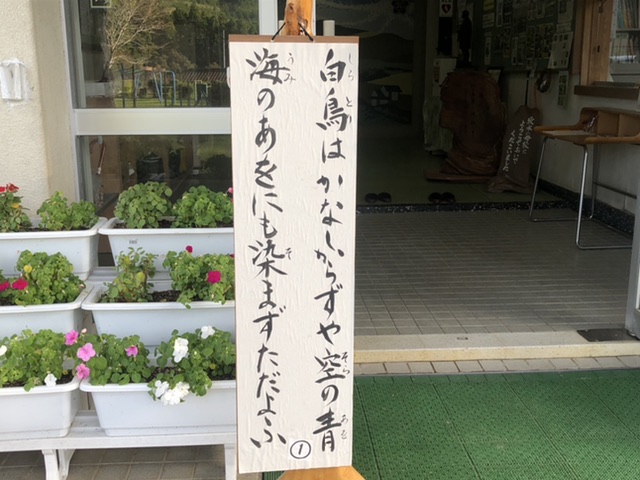

今日の短歌は、これでした。

短歌の意味は、

(母が恋しい。こんな日の夕方は桜の花がきっと美しく咲いている

ふるさとの山の姿が思われるのだ。)

<伊藤一彦 著「命の砕片」より>

とは言え、こんな時期に桜の花はさすがに、ねえ。

と思いきや、

よく見ると、なんと子ども達が登校してくる道沿いの

桜の木に花が!!!!!

「えっ、なんで?」

「早くないですか?」

子ども達も不思議そうに見守ります。

牧水先生が、今日の短歌に合わせて咲かせてくれたのでしょうか。

季節外れの桜の開花にびっくりの1日のスタートでした。

さて今日の朝の活動は、フラワータイム。

今日は、花壇の草抜きがメインです。

草抜きをしながらいろいろとしゃべりながら

息抜き?をしながら楽しく活動しました。

ん、アスパラ?

花壇なのにいろいろ不思議な植物もチラホラ。

約10分間の短い活動でしたが、

花壇もすっきりときれいになって

終わった頃には一輪車いっぱいの

草が集まりました。

お疲れ様でした。

自然を愛した牧水先生もきっと、

母校の花壇がきれいになって喜んでくれていることでしょう。

と、ここで一度、アップを終えていたのですが、

おもしろい光景を発見したので

追伸です。

運動場におじゃみの花が舞うように

1・2年生の子ども達が

玉入れをしていました。

本当は、運動会で地域の方や保護者、来賓の方々と

一緒にする予定でしたが、

小雨降る中だったため、できませんでした。

(地域の方々等と一緒に取り組む種目なので、

ぶっつけ本番で練習もしていません。)

1年生にとって小学校の運動会でする種目と言えば、

一番に思い浮かぶのが玉入れですよね。

残念ながら今年の運動会でできなかったので、

担任の先生が生活科の時間を利用して

玉入れを楽しませているところだったみたいです。

ほほえましい光景だったので、

思わず写真に撮ったところでした。

おしまい。

稲刈り

今日の短歌は1番に戻ってこれでした。

今日の牧水クイズ。ジャジャン!

白鳥(しらとり)とは、次のうちどれでしょう?

① はくちょう ② カモメ ③ サギ

子ども達の答えは、①のはくちょうが多かったのですが、

はくちょうは湖とかの淡水に生息していますので、

実はカモメが正解でした。

さて、今日は、稲刈りがありました。

天気もよく朝の景色もこんな感じで、今日の短歌ではないけれど、

空の青と雲の白さと山々の木々の緑のコントラストがとてもきれいでした。

ところで、台風14号の影響で、五色米は全部倒れてしまいました。

古代米のため、改良がされていない分、背丈も高く

風の影響をもろに受けてしまうためだそうです。

それでも、寺原 正さん(坪谷小学校地域ネットワーク協議会会長)が

倒れた稲を逆に起こしたりと今日まで管理して頂き、

そのうちの2種類の稲を今日は刈らせていただきました。

寺原さん曰く、

「自分で蒔いた種は、自分で責任もって刈り取る」

これは米作りにも、これからの人生においても

言えることだと教えていただきました。

よい実にしろ、悪い実にしろ、

自分で蒔いた種は、責任をもって刈り取らねばなりません。

人生を経れば経るほど、身に染みる重い言葉ですね。

さて、倒れた稲を刈って5束ぐらいずつまとめて

麻ひもでしばったら稲架(はさ)掛けをします。

今日の作業は、この繰り返しでした。

稲を鎌で刈るときの

ザクッという音と手ごたえに

収穫の喜びを感じます。

やってるうちに、子ども達も手際がどんどんよくなってきます。

意外と難しいのは、麻ひもでしばる作業。

しばり方がゆるかったり、低学年だとうまく結べなかったり、

そこは上学年や大人がうまくカバーしながら

やっていきました。

五色米が終わったら、今度は少しだけその横の

もち米も刈らせていただきました。

最後に班ごとに今日の感想や反省を言った後、

終わりの会、記念写真を撮って今日の稲刈りを終わりました。

種まきから田植え、観賞用五色米の稲刈り、飾り作りを経て

今日の本格的な稲刈りと米作りの追体験をさせてもらっている子ども達、

次は、脱穀を体験させてもらう予定です。

寺原 正さん、ご協力いただいた保護者、地域の皆様、

本日はありがとうございました。

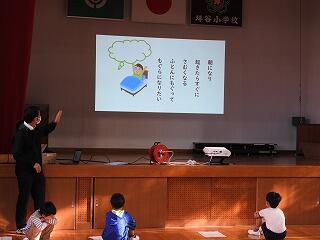

食事と運動と睡眠と

運動会が終わりました。

一昨日は「スポーツの日」、昨日は運動会の振替休業日でした。

登校してくる子ども達も「運動会、楽しかったです。」と

感想を言ってくる姿も見られました。

何となく運動会の余韻を残しながら

今週が始まりました。

運動会で根気強く頑張ったこと、

協力して団結できたこと、

みんなで心を一つに燃やしたこと

それらをよい思い出、そしてよい自信にして、

今度は次の目標を見つけてがんばっていきたいものですね。

昨日ぐらいから朝夕がぐんと気温が低くなり、

登校する子ども達の服装を見ても長そでの子が多くなっています。

寒暖の差が大きく体調をくずしやすい時期でもあるので、

しっかり栄養と睡眠をとって元気に過ごしたいものですね。

さて、そんな季節にぴったり?

今日は他校から栄養教諭の先生に来ていただいて、

低中高の学年別に「食事、運動、睡眠」の大切さについて

教えてもらいました。

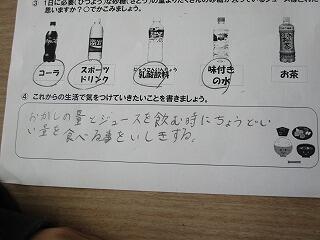

普段、何気なく食べているおやつやジュースに

どれぐらいの糖分が含まれているか。

クイズ形式で予想した後で教えてもらいました。

子ども達が思っていた以上にたくさんの糖分が含まれていたようです。

砂糖そのものは栄養があっていいのですが、

採り過ぎると虫歯やカルシウム不足を引き起こすこと。

適度な運動、適切な睡眠の習慣が生活習慣病を予防し、

健康な体をつくってくれること。

成長ホルモンは、夜の10時から深夜2時までの間に

最も多く分泌されること、そしてそれは寝ている時にしか出ないこと、

などなど、子ども達の健康について大切なことを

たくさん、教えて頂きました。

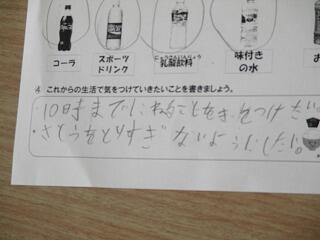

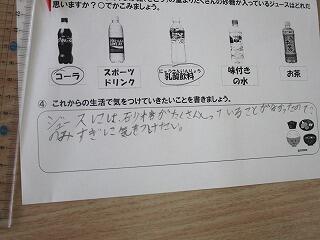

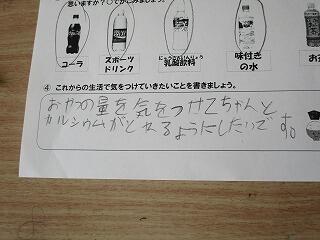

子ども達の学習後の感想からもよい学びができたことがうかがえます。

〇 10時までにねることを気を付けたい。さとうをとりすぎないようにしたい。

〇 ジュースにはさとうがたくさん入っていることが分かったので、のみすぎに気をつけたい。

〇 おやつの量を気をつけて、ちゃんとカルシウムがとれるようにしたいです。

〇 おかしの量とジュースを飲む時に、ちょうどいい量を食べることを意識する。

栄養教諭の先生、ご指導ありがとうございました。

~6月予定~

※青色の文字は、保護者にも関係のある行事です。

2日(日) PTA奉仕作業、御田植祭、地域教育ネットワーク協議会総会

11日(火) ふれあいクラブ【グラウンド・ゴルフによる交流】

18日(火) プール開き

19日 (水) サロン交流

25日 (火) クラブ活動

27日 (木) 修学旅行【5・6年】※28日(金)まで

〒883-0211

宮崎県日向市東郷町坪谷253-1

電話番号

0982-69-7568

FAX

0982-69-7609

本Webページの著作権は、日向市立坪谷小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。