画面をドラッグすると360度見ることができます

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

サイエンス科のオープンスクール

2日間とも、午後にサイエンス科の説明を行いました。

暑い中、たくさんの中学生と保護者が参加してくださいました。

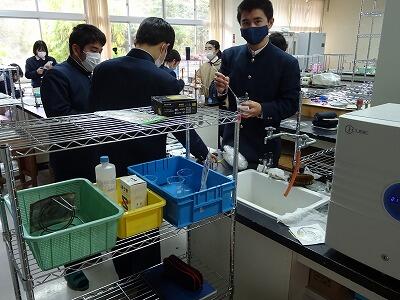

実験教室です。ブロッコリーからDNAを抽出しました。

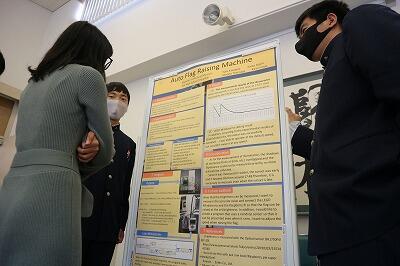

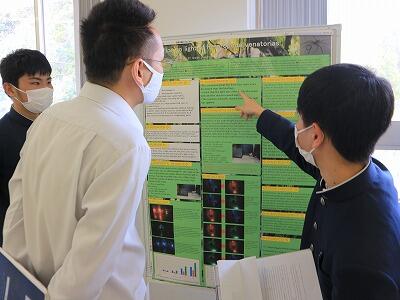

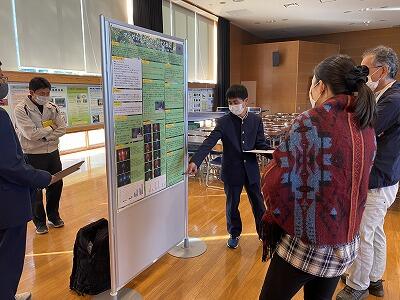

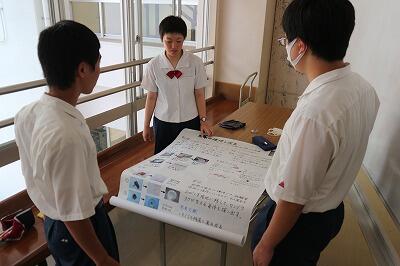

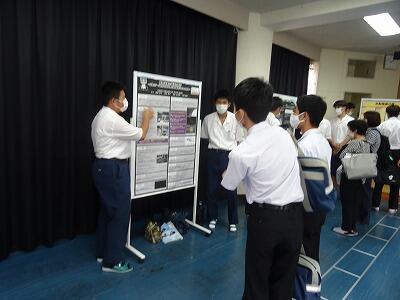

高校3年生が自分達の研究をポスターで発表しました。

中学生も保護者も一生懸命聞いていました。

座談会です。中学生の悩みや不安、保護者の質問に高校生が自分の経験を交えて答えました。盛り上がっていました。

参加して下さった中学生や保護者のみなさん、どうもありがとうございました。これから進路について考えいく際の選択肢に「北高サイエンス科」が入ってくれるとうれしいです。

なお、今回も、受付や駐車場などを含めて、多くのサイエンス科生が担当してくれました。お疲れ様でした。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

サイエンス科1年生へ

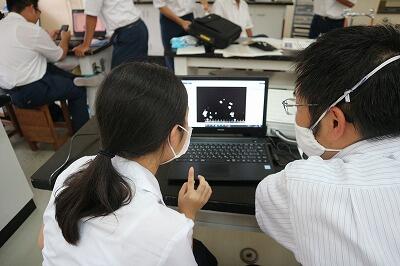

7月10日の海洋実習事後学習で採取した

プランクトンの画像をこちらに用意しました。

第2回わくわくサイエンス教室

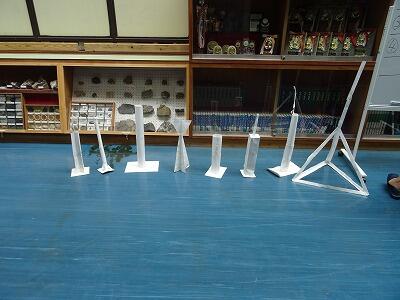

実験教室の内容もサイエンス科の生徒がイチから企画しました。

参加者の力作が揃いました!

ここから落とします!

UMK「のびよ!みやざきっ子」をお見逃し無く!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

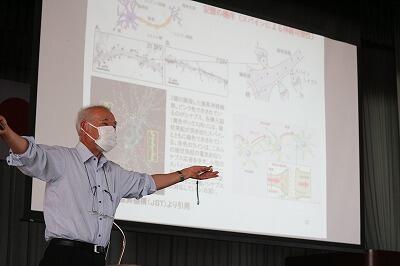

サイエンス科講演会

村上先生、お忙しい中ありがとうございました!

屋久島研修の記録(最終日)

ポスターは全部で6班分あります。

発表者を交代しながら6セット行うことにより全員がポスターの説明を行います。

審査団は引率教員と、県総合博物館の先生、現地のインストラクターの方々です。

その分、審査員や生徒からも質問がバンバン飛んできます!

とにかく、とても大変だった今回の研修。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

屋久島研修の記録(2日目)

2年サイエンス科の屋久島研修2日目の記録です。

朝は検温から始まります…。

8:30から早速バスに乗って移動開始です!

今日は丸ごとフィールドワーク!

ハードな1日がスタートします。

宿泊している屋久島環境文化センターは島の東側にあります。

まずはバスでぐるっと西側へ。

やってきたのは大川の滝(おおこのたき)です!

堆積岩が変成したホルンフェルスが多く見られ

その中に花崗岩の岩脈が見られます。

生徒が散らばり、各々が注目したポイントの写真を撮ったり観察したり…。

次に、仲間(なかま)という集落にあるガジュマルを見に来ました。

"歩行樹"ともいわれる珍しい樹木です。

宮崎県の野島神社には立派なアコウの木があります。

その時の観察記録と比較して考察を深めました。

こちらは千尋の滝(せんぴろのたき)です。

背景に見える山は、一つの大きな花崗岩です。

これが削られて滝になったとか…。

生徒たちはインストラクターさんや

同行してくださった宮崎県立総合博物館の先生の解説を聞きながら

(この解説も、肝心の『課題の答え』は教えてくれない!)

与えられた課題解決のために、写真を撮ったりメモを取ったりしていました。

これで午前は終了。

午後は、いよいよ屋久杉が自生する標高1,000m地点のヤクスギランドに向かいます。

こちらがヤクスギランドです!

今回は50分の散策コースを進みました。

6~7人のグループに分かれて、それぞれにイストラクターさんが付いてくださいました。

写真は、珍しいコケや針葉樹を探す一同です。

これは屋久島の特徴的な光景!

「切株更新」と呼ばれるものです。

江戸時代に切られた屋久杉の切り株から、新しい樹木が生えています。

こちらは『仏陀杉』と名付けられた屋久杉です。

推定樹齢1,800年とか。

ところで、屋久島の杉なら何でも屋久杉という訳ではなく…

・人工林の杉→地杉

・樹齢1,000年未満の杉→小杉

・標高1,000年以上で、標高500m以上に自生している杉→屋久杉

と呼ぶようです。

ヤクスギランドから下山する途中に7,300年前に堆積した「幸屋火砕流」の地層を発見。

さて、17:30に屋久島環境文化センターに帰ってきました。

1時間ほどの夕食の後、交代で入浴しながら残りのメンバーは

ポスター作りです。

2日間集めたデータを総合して、屋久島の謎に迫るポスターを作ります。

いよいよ明日はポスターセッション!

この日も夜遅くまで作業して、ようやくポスターが出来てきたようです…?

~3日目に続く~

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

屋久島研修の記録(1日目)

4月27日(火)~29日(木)

2年サイエンス科のフィールドワーク「屋久島研修」を行いました。

今回から3回に分けて屋久島研修の様子をお伝えします!

※本来ならば昨年10月に行く予定でしたが、コロナ禍により延期されていました。

サイエンス科は宮崎県総合博物館と連携し、これまでに宮崎県の地質・植生を学んできました。

その知識を生かしながら、屋久島の豊富な森林植生と特徴的な地質を学んでいきます。

そして今回の屋久島研修はただの"研修旅行"ではありません。

いわば"探究活動強化合宿"といっても過言ではないでしょう。

こちらの高速船「トッピー」で、鹿児島港~屋久島は安房港へ向かいます。

研修に使用する大量の荷物を協力して運び込みます。

屋久島に到着しました!

まずは3日間お世話になる屋久島環境文化センターに集合。

今回の研修の目的を再確認します。

いよいよ研修の課題が発表されました。

主に『植生』と『地質』に関する課題です。

以降は自分たちで情報収集をしながら、最終日にポスターにまとめます。

そう…屋久島の成り立ちや植生をそのまま教えてもらえる旅行ではないのです!!

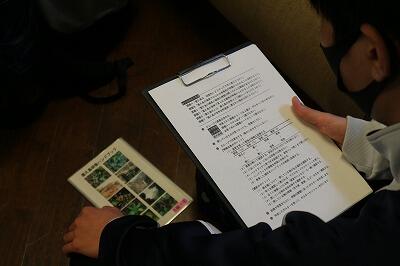

さらに各班には本校オリジナルの屋久島研修ハンドブックと、フィールドワーク7つ道具、そしてカメラが渡されます。

いよいよ屋久島研修が始まります!

各班、屋久島の謎を解明できるのでしょうか!?

(ちなみに、どのような課題が出たのかは次年度の事もあるためナイショにさせていただきます。ご了承ください…。)

まずは田代海岸を訪れました。

特徴的な赤色頁岩(せきしょくけつがん)に枕状溶岩。

どうやってこの地形が作られたのか、考えなければなりません。

ところで、屋久島は「月に35日雨が降る」と言われるほど降水量が多く、ここでは大雨に遭遇してしまいました。

続いては春田浜にやってきました。

特徴的な隆起サンゴ礁海岸。この地形はどうやって…?

こちらでは雨はピタッと止み、青空も見えています。

屋久島の天気は変わりやすいのです。

一日目の研修が終わり、屋久島環境文化センターに帰ってきました。

開講式の様子です。2泊3日の集団生活。ルールが示されます。

食事は屋久島の食材を使ったおいしい料理です。

研修の活力になります!もちろん黙食です…。

さて、普通ならここで入浴して自由時間…ですが、これは研修。

夕食後はディスカッションです。

本日調査したことを整理し、ポスター作りに入ります。

ハンドブックの内容や、インストラクターさんの話、宮崎で学んだこと…

これらを総合して、課題の答えを導いていきます。

夜10時過ぎまで活発な議論は続き、明日の研修へと続きます…。

~2日目へ続く~

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

クリタ活動賞の助成金に採択されました

3月23日(火)に素晴らしい連絡がありました。

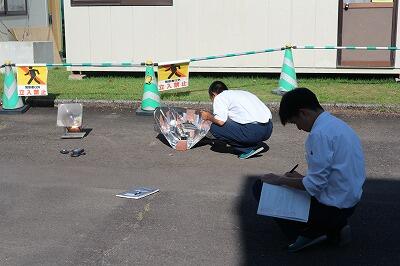

2年サイエンス科の太陽光を研究しているチームが

公益財団法人環境科学会 2020年度高校活動奨励賞(クリタ活動賞)を受賞し研究助成金(15万円)に採択されました。

このチームの研究タイトルは

「太陽エネルギーを効率よく利用した発電・発熱システムの研究」です。

では、ここまでの彼らの研究を少しだけ紹介いたします。

太陽光発電時に発生する余剰な熱エネルギーを活用して

エネルギー効率を上げることが出来ないか研究しています。

詳細は研究途中のため伏せますが、ソーラークッカーやフレネルレンズを用いて計測をしていました。

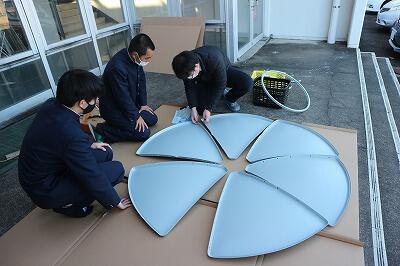

そんな太陽光班は、ある道具を購入したようです。

今年度に割り当てられた研究費のほとんどを使って購入したようです。

これは・・・

巨大なパラボラです!!

太陽光を反射して熱を得ます。この大きさ、威力が凄いです。

もちろん研究室に収納することは・・・できそうにありません。

(後日、別の場所を借りて保管することになりました。)

パラボラで研究費が無くなりかけたところに、助成金を受けることができました。

となれば、今後も様々な計測器具や実験装置を購入して研究内容を深めていきます。

頑張れ!太陽光班!!

それにしても、今年度の2年サイエンス科は

科学部以外のグループも、受賞や助成金採択が多かったです。

サイエンス科として、順調に探究活動が進んでいる証です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

読売新聞に掲載していただきました

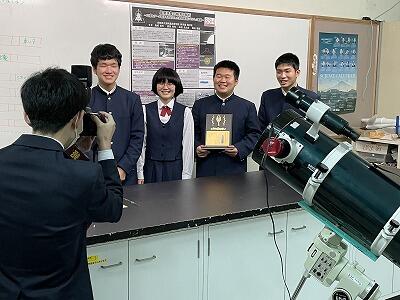

日本学生科学賞で「日本科学未来館賞」を受賞した

星食観測のチームが読売新聞社に取材を受けました。

この記事は、2021年2月24日の読売新聞(朝刊)に掲載されました。

4人それぞれが深夜まで粘り強く観測し、何ヶ月も粘り強くプログラミングし

家族・友人・先生の支えに感謝する様子を記事にしていただきました。

ありがとうございました!

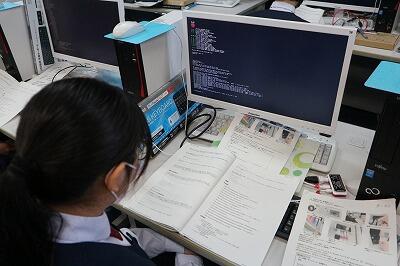

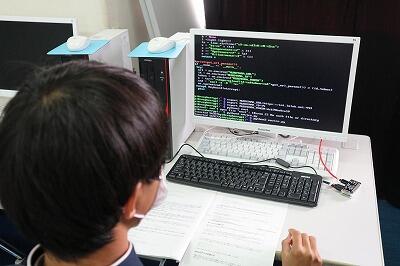

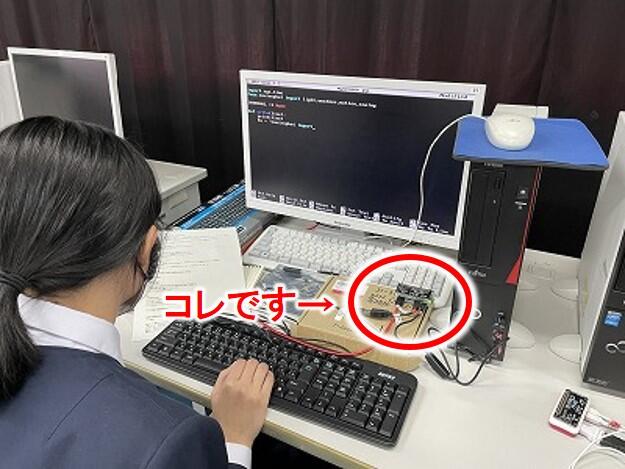

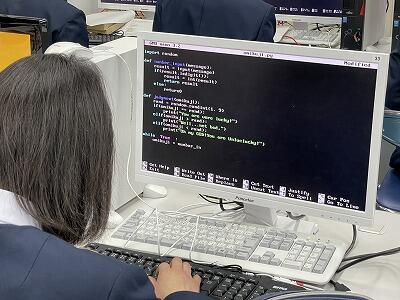

マニュファクチャリングでプログラミング!その3

3月13日(土)は1年サイエンス科最後の

マニュファクチャリングでした。

今回もプログラミングPBLを行いました!

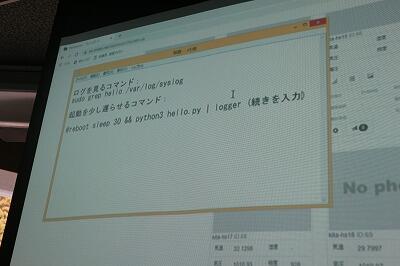

「皆さんは、組んだスクリプトのデバッグを行います。何度も、何度も頑張ってください。」

「デバッグとは、バグを取り除くこと。でも、なんでプログラムのエラーの事をバグと呼ぶでしょう?」

などなど、伊藤社長による「パソコン用語豆知識」が楽しいです。

ちなみにバグとは…そのままの意味で「虫」ですね。

コンピューターができた当時、巨大なコンピューターに入り込んだ虫が電流をショートさせたことが語源になっているそうな。

そんなわけで、こちらが自分のスクリプトのどこが悪いのかをチェックするコマンドです。

このような、いわば「道具」を使いながら自分のプログラムを完成させていきます。

ところで、今回のテーマは?

前回は観測データをネットを通じて送信できるようになりました。

今回は「Raspberry Piをわざわざモニターに接続してスクリプトを走らせなくても

電源が入ったら勝手に測定を始めて、データを送信する」

という事にチャレンジします。

実用的~!!

が、しかーし!そんな簡単なものではありません。

皆は相談しながらどんなスクリプトを書けばいいのか考えています。

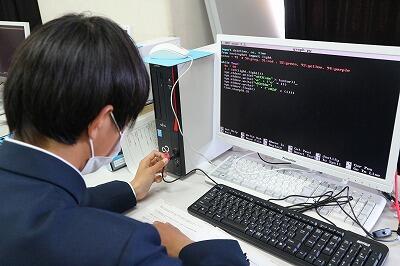

それをクリア出来たら、課題がもう一つ。

RaspberryPiの環境は、文字だけのCUI環境です。

そこで「制御文字」を使って観測データを簡単にグラフ表示してみましょう!

つまり、時間ごとの明るさの変化を、例えば■を使って…

■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■

■■■

■■

■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■

■■

・・・・

というふうに、疑似的なグラフで表示してみよう!ということです。

簡単なようで、なかなか頭を使います。

今まで習ったスクリプトの書き方を組み合わせて、照度をグラフ化…できるか!?

↓↓↓

ドわ~!!画面全部が記号で埋まってしまった!!(笑)

そりゃそうだ!「照度2700」をそのまま記号にしては大変。

でも、記号で表示することはできたぞ!

あとは、どうすれば…。

講座後も残って熱心にチャレンジする生徒。

「あ!やっとできた~!!」

おめでとう!!

緑色の〇で明るさのレベルが表示できましたね。

という訳で、今回は株式会社ランバーミルの伊藤社長のご協力をいただきました。

ありがとうございました!

これからも、宮崎北高校のマニュファクチャリングはより深く、濃くなっていくのです…!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

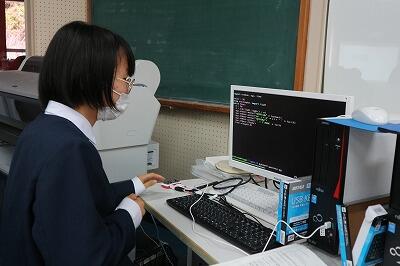

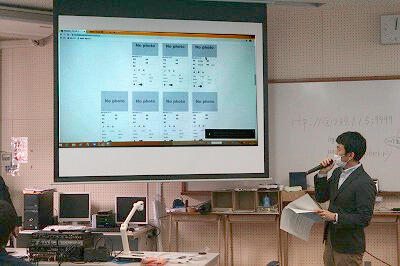

マニュファクチャリングでプログラミング!その2

3月6日(土)のマニュファクチャリングについてです。

この日は、前回のプログラミングPBLの続きでした。

今回から株式会社ランバーミルの伊藤社長にもご協力いただき

更に高度なプログラミングPBLに挑戦しました。

今回の大きなテーマは、Raspberry Piのネットワーク接続です。

今まではオフラインで使っていたため、計測データをその都度マイクロSDカードから取り出す必要がありました。

そこで、オンラインで計測データの取り出しができるようにしていきます!

ただし与えられるのは最低限のヒント!

説明書のスクリプトを丸写しでクリアできるものではありません!

もちろん相談や教え合いはOKです。

活発に話しながら課題を解決するためのスクリプトを組んでいきます。

時間は確保していますので、たっぷり試行錯誤をしてもらいました。

(細かい文字を見ながら…みんなよく頑張りました)

今回は伊藤社長がサーバーを用意してくださいました。

(サーバーは北海道にあるそうです。宮崎から北海道にデータを送信しています。)

上手くいけば、1人1人の測定データが画面に表示されていきます。

「お!上手く送信されてるね~」

「やった!」

苦労して作ったスクリプトが上手く走った時は

思わずガッツポーズですね(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

マニュファクチャリングでプログラミング!その1

2月6日(土)からの「マニュファクチャリング(MF)」では

プログラミングPBL(課題解決型学習)を行いました。

これまでのMFでは、クラフトPBLとして

ものづくりを通して試行錯誤をしてきましたが

今回からはプログラミングで試行錯誤をしてもらいました!

用いるのは、マイコンの「Raspberry Pi(通称ラズパイ)」です。

とても小さなコンピューターですが、その汎用性は高く

優秀な各種センサーとして科学探究に応用することもできます。

1回目となる授業は、マイコンによるデータロガー作成を行いました。

ラズパイにセンサーを接続し、そのセンサーを動かすためのプログラムを作ります。

…と、その前に。

ラズパイに命令をするには、プログラミング言語「Python」を用います。

こちらに慣れてもらわなければ進めません。

そこで、必要最低限の基礎だけを伝え、自分たちでスクリプトを組んでもらいました。

定番の「Hello! World」の表示や「占い」の作成など…。

何しろ、スクリプトを組む概念すらない状態からのスタート。

何度エラーが出ても、生徒たちは必至に頑張りました。

そして…

ようやくデータロガーの作成に移り…

4時間で気温や照度などのデータを取れるようになりました!

画面に1秒ごとに計測データを表示しています。

表示するデータを変えたり、生徒たちはそれぞれで試行錯誤していました。

かなり頭を使った今回。

しかし、次回はさらにレベルが上がっていきます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

中谷医工計測技術振興財団から記念品

2年サイエンス科のマイクロプラスチック班のついてです。

※彼女たちの活動概要はこちらの記事をご覧ください。

本校のマイクロプラスチックの研究は

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団の科学教育振興助成事業

に採択されており、助成金をいただいております。

※助成金についてはこちらの記事をご覧ください。

彼女たちは先日、こちらの財団が主催する

令和2年度科学教育振興助成成果発表会に参加しました。

今回はその賞状と記念品(エコバッグ!)が届きました。

これからも研究に頑張ってくださいね!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学探究の部屋がパワーアップ!

サイエンス科が科学探究(ACT-SI)を行う教室に

とある装備が追加されました!

これは…マルチラックですね。

以前書いたこちらの記事の通り

宮崎北高校の科学探究では、1グループに1スペースが与えられています。

この範囲であれば、暗室を作ろうが何をしようが

基本的に自由です(危険でなければ)。

しかし、実験道具やいろいろなもので手狭になってしまい

実験や論文作成がしづらくなってきました。

そこでこのマルチラックです!

収納スペースが増すことで、作業がしやすくなりました。

マイクロプラスチック班も広々と実験しています。

これは…今後も荷物が増えそうですね(笑)

いいぞ!どんどんやってくれ!!

マルチラックの登場でさらに整ってきた実験室。

今後の成果が楽しみです。

(空きスペースに見えるのはこれから入る1年生のスペースです。)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

SDGs&文化交流会

2年サイエンス科英語ポスターセッションの続きです。

場所を移し、今度はSDGs文化交流会です。

実は、生徒たちは科学探究の研究グループ以外にも、

「Earth Science」でSDGsについて調査するグループに分かれていました。

SDGsにおける17の課題から1つを選び、その原因や解決事例をプレゼンしました。

そして、実際に海外の方とディスカッションしながら、自分達の調査について、様々なコメントをいただきました。

今後、世界はどのようにすべきか。

英語で議論をしています。

自分たちの考えを、海外の先生にじっくり聞いていただける機会は

なかなかありません。

大変貴重な時間になりました。

さらに、文化交流の部では…

・母国語で役に立つフレーズや言葉(※あいさつや、お礼の言葉など)

・人気のあるスポーツ

・日本と自分の国を比べたときの違い

・祝日はどんなお祝いがあるか

などを、留学生やALTの先生にプレゼンしていただきました!

(画像は、お題を提示する本校ALTの先生です。)

珍しいフルーツがたくさん!

ミャンマーの市場の様子などを見せてもっていますね。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、生徒たちは

「もっと英語を学んで、表現力を高めたい!!」という欲求が増したようです。

そうですよね…。

ブログ筆者の私(理科)でさえ、一緒に参加していて英語力を渇望しました。

伝えたいのに、言葉が出ないのは相当もどかしいです。

勉強しかない!

これからの英語学習の情熱に繋がったようです!

なお、サイエンス科に限らず、本校の多彩な国際交流の記録は

こちらからもご覧いただけます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

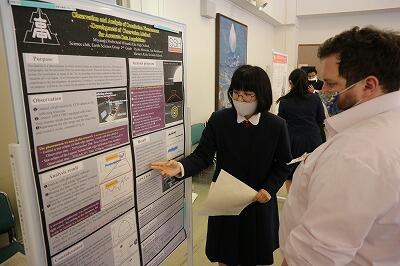

2年サイエンス科英語ポスターセッションを開催しました!

3月9日(火)の活動です。

2年サイエンス科の英語ポスターセッションを開催しました。

宮崎大学大学院のアジアの留学生(タイ、ベトナム、ミャンマー、スリランカ)10名と、

ALT3名(アメリカ、ウェールズ)を招いて英語ポスターセッションとSDGsと文化交流会を行いました。

約80分のポスターセッション。

一生懸命、何度も英語で説明し、英語で質疑応答をしています。

最初は聞き取れなかった英語が徐々に聞き取れるようになってきます。

何度も繰り返すうちに、英語での説明にも慣れてきました。

今回は科学探究(ACT-SI2)で研究しているポスターを全て英語に書き直しています。

英語ポスターの作成にも多くの時間をかけてきました。

留学生の皆さんも研究者です。

当然、研究内容についてのアドバイスもたくさんいただきました。

今回は13作品のポスターが出展されそれぞれに審査員が1名ずつ付き、交代しながら聞いてくださいました。

今回のポスターセッションに参加したことで、あらためて英語の重要性に気づき

「英語をもっと話せるようになりたい!」と感じたようです。

その情熱を糧に、バリバリと英語の勉強をしてほしいですね!

次回は同日行われたSDGsと文化交流会についてお知らせします。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

STで研究倫理のスキット!

3月9日(火)の活動です。

1年生サイエンス科の「Scientific Thinking」の授業で

研究倫理のSkitを行いました。

「Skit」とは「寸劇」という意味です。

現在、Scientific Thinkingでは研究倫理をテーマに学習しています。

様々な事例を英文にまとめて、これを英語の寸劇で表現するのです。

「研究論文の締め切りが迫っているよ~。」

「あ、他の論文に綺麗な写真があるなぁ…。」

「こっそり、使ってしまおうかなぁ…。」

など、研究者としてやってはいけないことを演じています。

すると、エンジェルとデーモンが現れ

「それはいけないよ!」「時間がないし、やっちゃえ!」と葛藤するのです。

最後は「あなたはどう思いますか?」と投げかけ、この問題をみんなで考えます。

※以上の流れを英語で行います。

今回は、寸劇がより伝わるようにシナリオや小道具なども

各自で検討しています。

寸劇の英文シナリオを自分たちで考えるのは、結構面白いようです。

「Scientific Thinking」では、今年度は2本の英語論文を読み解いたり

このような寸劇を交えて学んだり、科学と英語がつながる授業が展開されています。

そして、この流れは2年生での英語ポスターセッションに繋がっていくのです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

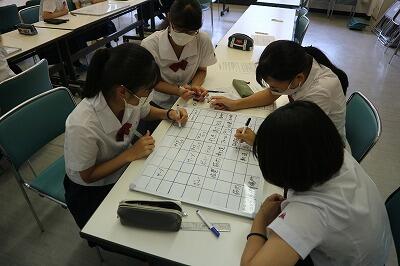

ACT-SI1の研究計画を練る!

少し前ですが、1月20日(水)のことです。

1年サイエンス科の3学期の科学探究(ACT-SI1)が始まりました。

まずは集まり、全体に「実験室の約束事」を再確認しました。

備品の管理をしっかりと。

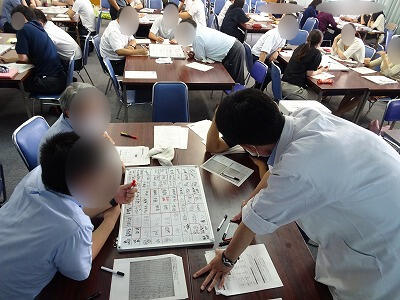

さて3学期は、2学期に練った研究計画をもとに「研究計画ポスター」を作ります。

研究計画書の内容をピックアップして、わかりやすい研究計画ポスターを作ります。

先輩の研究計画ポスターを参考にしながら「イラストを多く使って分かりやすく」

などのポイントを確認します。

(ちなみに、現在の先輩のポスターは研究も充実し、パソコンで作られた濃密なポスターになっています。)

この後、1年生は研究計画ポスターセッションを行い

研究計画の改善点などを発見するのです。

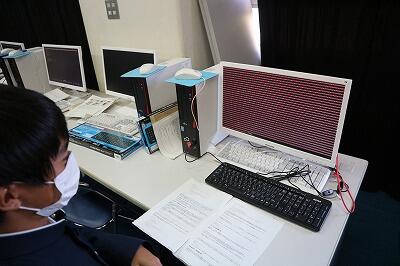

パソコン・タブレットのスタートアップ作業

3学期が始まったころの話です。

探究活動で生徒が使用するタブレットやパソコンが届きました。

しかし…届いただけでは使えないのがパソコンやタブレットです。

アカウント登録やパスワード、Wi-Fi回線の設定…etcの

スタートアップ作業をしなければなりません。

教育開発部でICT環境の整備をしてくれている先生が、

夜な夜な大量の電子機器のスタートアップ作業をしていました。

画面右下の細かい白テープは備品シールです。

テプラで1つずつ作って貼ります…。

本体の他、コードやアダプターにも。

SSH事業で購入したものなので、紛失は許されません。

全てに備品シールを貼って管理します。

た…大変だ…!

所狭しと並んだパソコン。

同時進行で作業を進めています。

その数は…

なんと40台!

まだまだあります。

わかる範囲でお手伝いをしながら、スタートアップ作業を進めました。

影の苦労です。

探究活動がもっと深まることを祈って…。

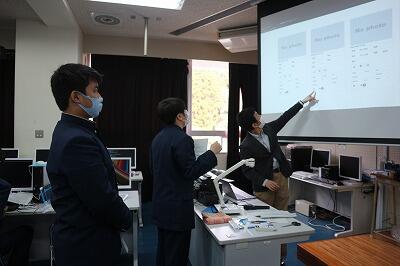

日本金属学会高校生・高専生ポスターセッション大会参加!

3月16日(水)

公益社団法人日本金属学会が主催する

日本金属学会2021年春期(第168回)講演大会

第5回「高校生・高専生ポスター発表」に出場しました。

今回はオンライン開催です。

最前線で活躍する研究者の方にポスターを見ていただける貴重な機会です!

宮崎北高校からは、2年生の科学探究9班が参加しました。

今回は、約100分間のポスターセッションです。

パソコンの前で待機していると、研究内容に興味を持った先生が

ログインされますので、そこで説明開始です!

キノコ班です。思わず身振り手振りが出ます。

このようなわかりやすい動きがオンライン発表では特に大切ですね。

マイクロプラスチック班です。

多くの大会に出場し、オンライン慣れしています。

研究成果の示し方をアドバイスしてもらいました。

車いす班です。

スピードを出すのか、押す力の軽減なのか…。目的はどこにあるのか。

そのための作業は何が必要なのか。

研究をより良くするための助言をいただきました。

太陽光班です。

太陽光発電のエネルギー効率を上げたいこの班。

ペルチェ素子の利用も考えています。

そのような熱電素子の利用は、金属学会でもホットな分野とのこと。

貴重なご意見をいただきました。

暖かい空気班。

ストーブの熱を効率よく反射させて、部屋全体を暖めたいと考えています。

実験装置の改善点、データの取り方、熱力学や電磁気学に関する助言などを受けていました。

他にも、多くの班が様々な助言をいただくことができました。

平均して4~5回はポスター説明を行ったようです。

今回は、3つの部屋をそれぞれ3つにパーテーションし、各部屋に無線LANを用意して

それぞれの個室ブースで9組がオンライン大会に臨みました。

準備も大変でしたが、得られるものがとても多い大会でしたね!

本日の経験をもとに、さらに研究を深めましょう!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

マリンチャレンジプログラム2020全国大会で最優秀賞!

3月7日(日)

科学部2年生がマリンチャレンジプログラム2020全国大会で

見事、最優秀賞を獲得しました!

コロナ禍の影響でオンライン開催となった全国大会でしたが

豪華な表彰式が行われました。

マリンチャレンジプログラムは、2017年度より開始した大会です。

人と海の未来を作り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわる

あらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に開催しています。

応募した作品の中から40組が選出され、研究アドバイザーの派遣や研究助成金のサポートを受けて研究できます。

次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です!

今回受賞した研究テーマは

「ハクセンシオマネキのウェービング~画像解析と信号処理による分類~」

です。サイエンス科2年生2名(科学部所属)の研究です。

彼らは、絶滅危惧種のハクセンシオマネキの研究をしています。

プログラミングソフトを用いて、カニの行動を追跡・解析する自作プログラムを作成。

干潟で求愛行動をするカニを解析し、「モテるカニ」の行動を明らかにしました!

なお、研究の詳細はマリンチャレンジプログラムのホームページでご覧いただけます。

ぜひご覧ください!

教育開発部員の励みになります♪

わくわくサイエンス教室!

第3回のわくわくサイエンス教室が開催されました!

地域の小中学生を招き、本校サイエンス科の取り組みを疑似体験してもらうこのイベント。

今回も「マニュファクチャリング(ものづくり)」と「化学実験」を行います。サイエンス科生徒を中心にアイデア出しと運営を行っています。

受付の生徒達。今日もたくさんの参加者をお迎えします!

こちらはマニュファクチャリングの会場。

生徒による説明が行われています。

いよいよものづくり開始!高校生が机間巡視して

小学生の質問に答えます。

そして、これが今回のイベント。

「坂道に耐える構造物」を作りました。

どんどん角度が大きくなっていきます。

その坂道にビー玉を載せた構造物を置きます。

角度の大きさとビー玉の数で勝敗が決まるのです。

こちらは化学実験。アルカリ溶液を使って、まるで信号のように色が変化する液体を作ります。

原理と材料の説明を生徒が行います。

薬品が多いので、1班に1人高校生がついて、一緒に作ります。

綺麗に色が変わる溶液が作れました!

わくわくサイエンス教室で、もっと理科が好きになってくれればうれしいですね(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

先生たちの勉強会~SSH研究開発実施報告に向けて~

12月28日(月)

世間は仕事納めでしょうか。

令和2年が終わろうとしています。

今年はコロナ禍で大変な1年でしたね。

宮崎北高校でも様々な行事が中止・延期となりました。

さて、教育開発部は年末も大忙しです。

この日は、SSH事業の研究開発報告を行うために、

今年度の事業成果のまとめを行いました。

ACT-SI、ACT-LI、FW、DS、MF…etc

教育開発部では様々な事業を運営してきました。

その成果をまとめるのは、大変な作業です。

今年は、研究報告書をまとめる前に

生徒と同じように研究ポスターを作ることにしました。

こうすることで、各事業のアピールポイントがはっきりして

今後の事業展開にも大いに役に立つうえ、外部への広報にもつながります。

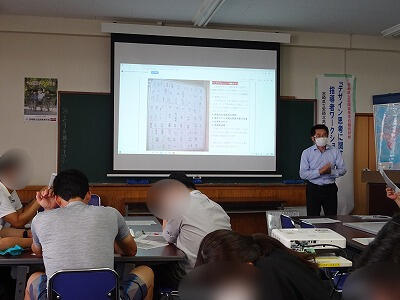

SSH主任からの説明を、各先生熱心に聞いています。

まずは各事業の担当者で集まり、事業のアピールポイントを再確認する話し合いです。

各事業には様々な目的と成果があるのですが、

その中で最も重要なことを洗い出して、ポスターの構成を考えます。

各事業ごとにホワイトボードを使ってポスターのレイアウトを考えていきました。

何とかまとまりそうですね。

あとは担当者がそれぞれの結果を持ち帰り、年末年始でポスターを作ります!

こうやってブログにまとめてみると、なかなかのハードスケジュールですね(笑)

でも、先生たちは宮崎北高生が少しでも成長できるように

こうして日々がんばっています!!

…というわけで、令和2年も大変お世話になりました!

来年もしばらく厳しい日々が続きそうですが、

みんなで支えあって乗り越えていきましょう!!

※この年末に北高SSHブログを大量に更新いたしました。

よろしければ、2学期のSSHの取り組みをぜひご覧ください。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞「日本科学未来館賞」を受賞しました!

12月24日(木)

第64回日本学生科学賞において、科学部地学班(2年生)が

「日本科学未来館賞」を受賞しました。

宮崎県の高校生出展作品が入選1等以上に入賞するのは13年ぶりの快挙です。

研究題目は

「星食現象の観測と解析

~正確なデータ取得を目的とした独自観測システムの構築~」

です。

恒星が月に隠される"星食現象"の観測システム構築に挑戦しました。

12月23日にオンラインで中央最終審査が行われ、質疑応答などが行われました。

そして、12月24日に結果発表と表彰式が行われました。

日本科学未来館ホールからの中継です。

なんと!

日本科学未来館賞に選ばれました!!

こちらの賞は毛利衛氏より表彰されました。

毛利衛氏は日本科学未来館の館長で、元宇宙飛行士です。

星の研究で毛利衛氏に表彰されたことは、大変光栄でした!!

宮崎北高校の日本学生科学賞での受賞は2年連続となりました。

(昨年はハクセンシオマネキの研究が入選3等に輝きました。)

宮崎北高校ではこれらの研究ノウハウを

サイエンス科全体に普及、さらには普通科にも普及させていきます。

これからも宮崎北高校は探究活動に力を入れて頑張ります!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

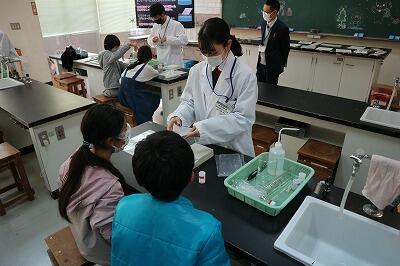

わくわくサイエンス教室を開催しました!

12月26日(土)

宮崎北高校サイエンス科主催

「わくわくサイエンス教室」を開催しました!

今回は…

①サイエンス科生徒による実験教室(ストームグラス作り)

②マニュファクチャリング体験教室(豆グライダー作り)

の2本立てでした!

このわくわくサイエンス教室、ただの実験教室とは違います。

ストームグラス作りは最初から最後まで高校生が指導を行いました。

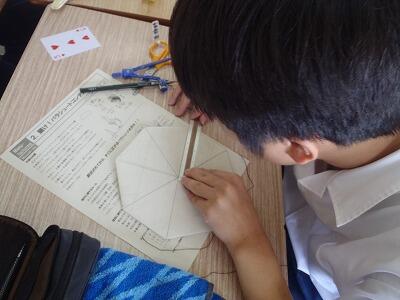

また、マニュファクチャリングでは実際にサイエンス科生徒が受けている「科学者としての思考力を養う授業」を小中学生の皆さんに体験してもらいました。

初対面のメンバーでチームを組み、課題に取り組みます。

チームでの話し合いが重要です!

今回のテーマはこれ。豆グライダーです。

構造は簡単ですが、飛ばすにはいろいろな工夫が必要です。

試行錯誤を繰り返して、いよいよ本番!

チームでの記録を競いました。

小学生、中学生のみんなは高校生に負けないくらい

活発に議論と試行錯誤を行いました!

最後の記念撮影!

楽しんでもらえたようです!

次回もお楽しみに!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

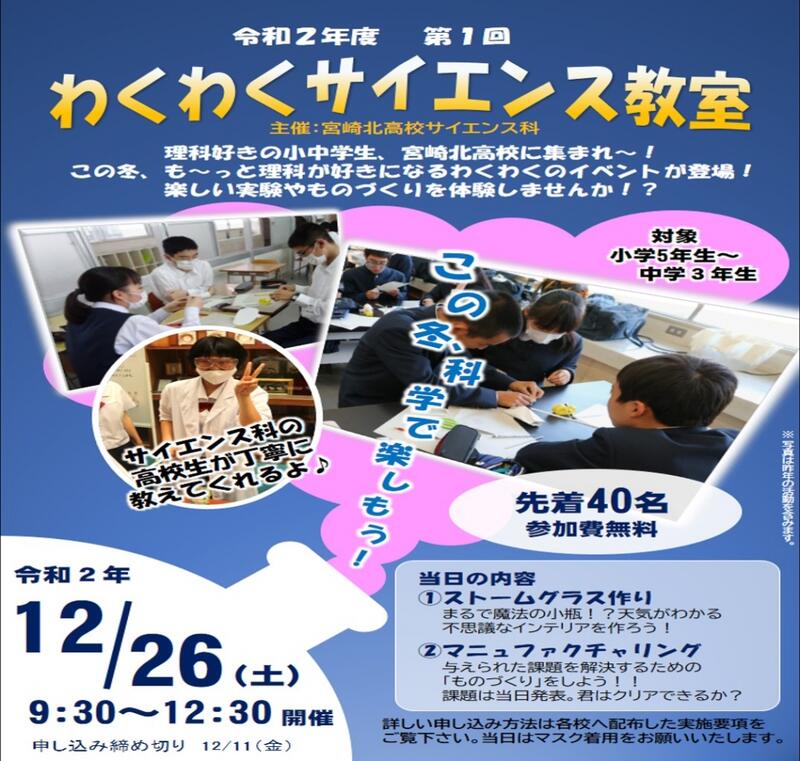

令和2年度わくわくサイエンス教室を実施します

令和2年度 第1回 わくわくサイエンス教室は予定通り実施いたします。

【諸連絡】

(1)参加する方は9:20までに宮崎北高校の玄関にお越しください。

(2)新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。

(3)当日37.5℃以上の発熱がある方は申し訳ありませんが参加を見合わせてください。

(4)当日は車でお越しいただいて構いません。駐車場所は誘導に従ってください。

第4回SSH運営指導委員会

12月18日(金)

第4回運営指導委員会が行われました。

SSH事業について有識者の先生方から助言をいただく会議です。

今回はオンラインでの開催となりました。

午前中は探究活動中間発表会でした。

(コロナ禍でなければ見学して頂いたのですが、残念です。)

今回はACT-SI、ACT-LI、MSECについて担当者からの報告を行いました。

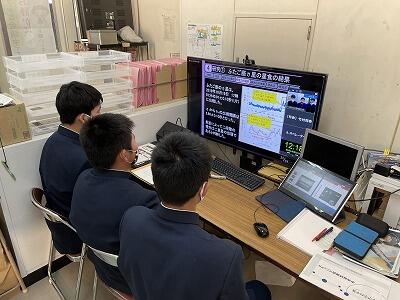

各担当者はこれまでの事業の結果をまとめたパワーポイントを用意し、発表を行いました。

発表者は教育開発部室にてパソコン操作をします。

発表者以外は、多目的室に設営したスタジオで参加しました。

有識者の先生方からは、宮崎北高校のSSH事業について

様々な改善点や激励のコメントをいただきました。

今回の会議で頂いたコメントを参考に今後も開発を続けていきます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第4回GP講座が実施されました

普通科とサイエンス科の希望生徒を対象とした

グローバルプログラミング講座(GP)を実施しました。

生徒は慣れない英語を用いながら一生懸命課題を作成していました!

また、講義終了後にはバングラデシュに住んでいる留学予定者の人たちとオンラインによる国際交流を実施しました。

なお、今回の講座は文部科学省のSSH事業をはじめ

・株式会社ランバーミル様

・株式会社B&M様

・宮崎大学様

・宮崎市観光商工部 商工戦略局 工業政策課様

・TAの派遣にご協力くださいました地元企業様

…など多くの方のご協力によって成立いたしました。

この場を借りて改めて謝辞を述べさせていただきます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

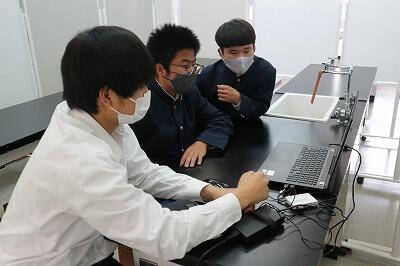

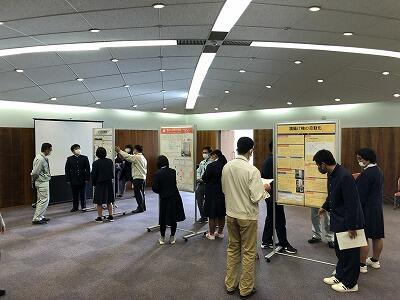

探究活動中間発表会を行いました

12月18日(金)

令和2年度 宮崎北高校 探究活動中間発表会を行いました!

宮崎北高校で取り組んでいる探究活動の途中経過を発表しました。

普通科は地域探究(ACT-LI)

サイエンス科は科学探究(ACT-SI)

に取り組んでおり、それぞれの成果をポスターにして発表しています。

今回は普通科72作品

サイエンス科13作品

合計85作品のポスターが並びました!

普通科では、設定した課題に対して

独自アンケートや校外調査を行い、研究成果をまとめました。

密を避けるために、会場は体育館だけでなく各教室にも配置しています。

ポスターは投票にて審査を行います。

生徒や先生たちには既定の審査枚数が割り振られています。

(膨大な量になりますが、マークシートで管理しています!)

先生からも質疑応答やアドバイスをもらいました。

さらなる研究の発展に期待です。

こちらはサイエンス科の発表です。

サイエンス科は普通科よりも早く研究を始めており、内容にボリュームがあります。

彼らはパソコンで作成したポスターで発表しました。

普通科とサイエンス科の交流です。

複雑な研究内容をわかりやすく伝える技術が必要です。

というわけで、コロナ禍の影響で不自由の多かった中間発表会ですが無事終えることができました。

今回は中間発表ですが、その集大成は来年のMSECフォーラムなどで披露されることでしょう!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞全国審査リハーサル

科学部地学班の2年生が「星食現象」の研究で

第64回日本学生科学賞 中央最終審査に通過しました!

星食現象とは、恒星が月に隠される現象です。

詳細な観測を行うことで、月縁の形状などを正確に求めることができます。

今回は星食観測を普及させるために、独自の観測システム構築に挑戦しました。

宮崎県サイエンスコンクールなどの地方審査を経て、

この度中央最終審査まで進みました。

今年度は、中央最終審査はオンラインで行われます。

そのリハーサルが12月14日(月)に行われました。

初めての事なので慣れるまで時間がかかりました。

最終審査は12月23日に行われます。

頑張ってくださいね!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

サイエンス科2年研究機関訪問

12月10日(木)

2年サイエンス科による研究機関訪問を行いました

今回の訪問先は

①宮崎県工業技術センター

②宮崎県総合農業試験場

の2か所です。

とはいえ、ただ研究機関の見学をするわけではありません!

今回は、各研究チームを2班に分けて別々に訪問します。

そして、各訪問先でポスターセッションを行います。

こちらは宮崎県工業技術センターです。

今回の目的は、自分たちが行っている研究について

専門家を相手に発表・質疑応答を行うことで

プレゼン力・コミュニケーション力を向上させるとともに

研究の発展につなげることです。

研究者の方から、いろいろな質問をいただきました。

こうして場数を踏むことでプレゼン力が付いていきます。

さらにもう一つの目的は、研究機関を実際に訪問し

研究発表を聞いたり研究施設や研究室の見学を行ったりすることで

将来の研究者としてのイメージを具体化させることなのです!

こちらは宮崎県総合農業試験場のチーム。

研究班を2つに分けているので、自分のチームの研究内容を

全員がきちんと説明できなければなりません。

こうして、各研究チームは工業、農業の両方の研究者の方から

コメントをもらうことができました。

この結果を持ち帰り、さらなる研究の改善に役立てます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MATLAB EXPO 2020最優秀賞受賞

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われました。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行いました。

その結果、最優秀賞であるベストポスター賞を受賞しました!!

以下は、二人の感想です。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班男子生徒の感想】

今回、MATLAB-EXPOでは、

他のすばらしい研究を知る機会や貴重なご意見を

いただくことができました。

私たちは、まだまだMATLABの機能を使いこなせていないことも

知ることができました。

この経験を活かし、MATLABについてももっと学び、

私たちのハクセンシオマネキの研究でさらに活用できるように

がんばりたいです。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班女子生徒の感想】

MATLAB-EXPOでは、

自分たちの思いもよらない使い方が紹介されていて

大変興味を持ちました。

私たちは、手作業では何日もかかる作業が、

MATLABで解析を進めると一瞬で終わることに感動し、

その感動を原動力にプログラミングや研究に取り組んできました。

現在、私たちは短時間フーリエ変換でのカニの求愛パターンの解析に取り組んでいますが、

今回いただいた受賞を励みに、さらに研究を飛躍させたいと思います。

MATLABエキスポの練習

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われます。

プログラミングソフトMATLABを用いた研究を発表するこの大会。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行います。

この日は前日。

参加者がそろって、接続のリハーサルを行いました。

緊張の面々。オンラインの発表はいつもと勝手が違います。

いい結果が残せるといいですね~!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

1年生向けMATLABワークショップ(2回目)

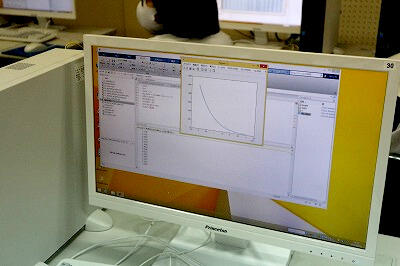

9月23日、2回目となるMATLABワークショップが行われました!

1回目の様子はこちら

MathWorks社が開発したプログラミングソフト「MATLAB」の

オンラインワークショップです。

今回もサイエンス科の1年生が参加しました。

さて、前回はMATLABの基礎的な使い方を学びました。

今回は応用編です。

バルーン実験で成層圏まで上げられた検出器のデータを提供していただき、MATLABで解析してみます。

大型スクリーンに説明と課題が表示されています。

生徒たちはそれを熱心に入力しています。

久しぶりのMATLABだったので、思い出すのに苦労したかな?

試行錯誤しています。

さて、Zoomのブレイクアウトルームによる個別相談も大活躍!

オンライン上で指導助言を受けています。

(彼の奥にタブレットがあります。)

「今、僕のプログラムはこんな感じなんですけど…」

画面越しに指導していただきます。

2時間終える頃には、いろんなグラフを作った生徒達。

これは、高度と気圧の関係。

こちらは、気温と高度の関係です。

高くなるにつれ寒くなってきますが、途中からまた温かくなっていく様子がわかります。

さて、2回に亘って行われたMATLABワークショップ。

生徒達もMATLABがどんなものなのか理解できたと思います。

ちなみに、本校の3年生は既にMATLABの画像処理を終えて、動画解析を学んでおり

2年生も多くの班が研究のデータ解析に画像処理を取り入れています。

プログラミングを使いこなすと、科学探究の幅が大きく広がりますね!

教育開発部員の励みになります♪

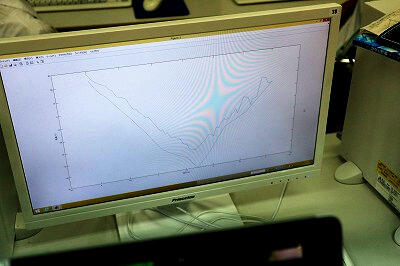

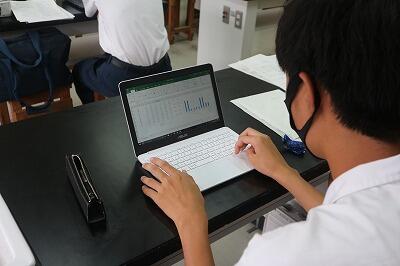

ACT-SI2の進捗

9月15日(火)

2年生科学探究(ACT-SI2)の様子です。

これまでの研究内容を論文にまとめる準備を始めました!

多くの班で、まずは最初の実験結果が揃ってきました。

次はこれを論文やポスターにまとめ、各種外部大会への出場を目指します。

彼らが使用しているのは、MSEC論文様式です。

宮崎県の探究活動の統一書式として公開されています。

テンプレートには、論文の書き方、まとめ方が書かれていますから

生徒たちはこれを読みながら勉強していきます。

もちろん、研究を進めている生徒も多いです。

これは…マイクロプラスチックの研究をしている生徒が

プログラミングによる画像処理に成功したようですね…!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

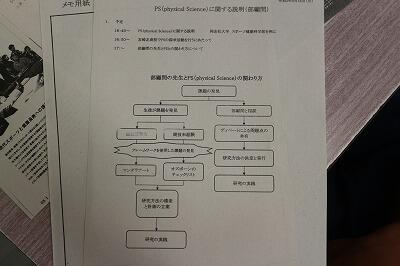

運動部で科学探究を!フィジカルサイエンス始動!

教育開発部の先生が、探究活動の方法を普及すべく

運動部顧問の先生方と協力し「フィジカルサイエンス」を立ち上げました!

自分たちの競技に関する課題を出し合い、部活動の時間で研究を進め

部活動の実力アップにつなげようという挑戦です!

9月14日に、運動部の生徒を集めて説明会を開催。

フィジカルサイエンスの基本的な流れです。

フレームワークを用いて、それぞれの課題を明らかにし

研究計画を立てていきます。

マンダラートに挑戦。

サイエンス科ではおなじみのフレームワークです。

あの大谷翔平選手も活用していたことで有名ですから

運動部との相性は良さそうですね!

サイエンス科の研究ノウハウが、部活動にも応用できるとは!

今後の展開が楽しみですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

青島FW

9月12日(土)

1年サイエンス科のフィールドワークです!

前回は博物館で植生と地質について学んだ1年生。

今回はいよいよ現地調査に入りました。

というわけで、やってきました青島!!

今回も宮崎県総合博物館の先生方にご協力いただきながら

進めていきました。

先生の説明を熱心にメモする生徒達。

手に持っているのは、宮崎北高校の先生が作成したハンドブックです。

普段何気なく見ている景色にも、面白い秘密が隠されていました。

今回も、宮崎県の地質と植生について詳しく学ぶことができたようです!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部の活動状況は…?

2学期が始まり、しばらく経ちました。

コロナ禍でなかなか実験の時間が取れなかった1学期。

最近は少しずつ活動が増えてきましたよ。

科学部は週5回活動しております(日曜と月曜がお休み)。

さて、最近は実験も進み、データの処理に入る班もちらほら。

こちらはまた実験の最中ですね。

小型の暗室で試料に紫外線を当てています。

こちらは…プログラミングソフトMATLABを使っています!

先生に教えてもらいながら、少しずつマスターしています。

ついに1人で使えるようになったようです!

イエーイ!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSECフォーラム動画撮影

8月19日。

オンライン開催となったMSECフォーラム用の発表動画を撮影しました。

2年生は「研究計画部門」に提出するポスターを撮影、

3年生は「研究発表部門」で、これまでの集大成となる研究発表を撮影しました。

こちらは2年生の様子です。

どんなことを話すか、打ち合わせをしていますね…。

即席のスタジオで、動画撮影!

音を立ててはいけません…。

※さて、この時から2カ月が経過しオンライン投票も終わったMSECフォーラム。

金賞作品が宮崎県教育委員会のホームページで公開されています。

ぜひご覧ください。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

1年生向けMATLABワークショップ(1回目)

9月9日、1年サイエンス科に向けて

プログラミングソフト「MATLAB」のワークショップが行われました。

本校サイエンス科の「Data Science」の授業では

Math Works社が開発したプログラミングソフト「MATLAB」を使用して

画像解析の授業も行っています。

この日は、初めてMATLABにふれる1年生向けに

開発元のMath Works社のご協力によって

オンライン上でのワークショップを開催しました。

Zoomを使用し、専門家の先生方とつながります。

オンライン参加者の先生方が生徒の取り組み状況を確認できるよう

タブレットによって中継しています。

そして、こちらの3つのタブレット!

Zoomのブレイクアウトルーム機能によって

3人の先生につながっています。

基本的には大きなスクリーンに指示を映し出すのですが

細かい作業でわからないことがあれば、生徒はこちらのタブレットを

自席にもっていき、指導を仰ぐことができます。

(初めは生徒も慣れませんでしたが…笑)

初めてのMATLAB。

生徒は行列の概念に苦戦しながらも、

2時間のワークショップを経て、何とか使えるようになっていきました。

次回は、データ解析に挑戦していきます!

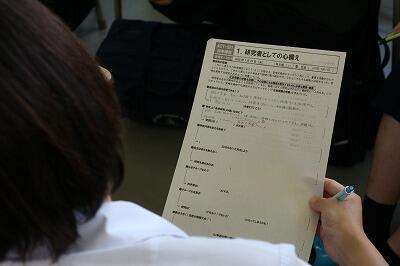

ACT-SI1スタート!

7月29日(水)

1年生の科学探究(ACT-SI1)がスタートしました!

初めて「研究」に触れる1年生。

やりたいことはたくさんあるのですが、いったいどんな研究ができるのでしょうか。

まずは、「研究者としての心構え」を先生から聞きました。

宮崎北高校では研究を次のように定義しています。

「社会問題の改善を目標に、その過程にある課題を解決するために必要な実験や観察」

つまり、興味があっても倫理に反する研究はしてはいけません。

また、「主観的」なまとめ方をする小中学生の自由研究と異なり

これから行う研究は「客観的」でなければなりません。

論理的に情報を伝えるために仮説、実験、結果、考察という研究の流れや、定量的なデータの大切さを学びました。

他にも、グループで研究を行う意義など…

これから始まる科学探究の心の準備を行いました!

みんなよりも一足先に研究を始めている科学部のメンバーは

自分の研究を紹介。

部員の勧誘も行いました(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

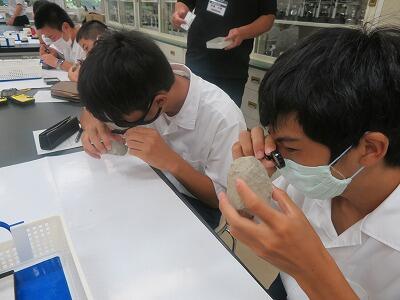

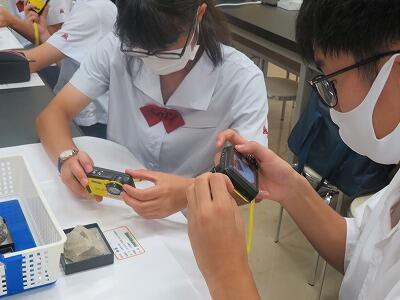

1年サイエンス科の博物館実習

8月29日(土)

宮崎県総合博物館様の協力のもと、1年サイエンス科のフィールドワーク(FW)が行われました。

今回は10月に控えた屋久島フィールドワークに備えて、宮崎県の植生と地質について学びました。

※屋久島フィールドワークはコロナ禍の影響で延期となりました。

全体講義では、宮崎北高校にも自生している照葉樹林の話など

身近にある植物について学びました。

博物館で実際の標本を見ながら学びます。熱心にメモを取っていますね。

次は宮崎県の地質について学びました!

与えられたサンプルをよく観察します。

詳しいレポートを書くために写真も撮影しています!

普段何気なく接している、植物や岩石。

そこに興味を持つと、私たちの住んでいる地球の歴史が見えてきます。

とても興味深い時間でした。

これからのフィールドワークも楽しみですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

イギリスのタウンリーグラマースクールと交流計画

宮崎北高校では、国際交流も重要なSSH事業のひとつです。

しかし、コロナ禍の影響で、毎年行っているタイとの交換留学も無くなってしまいました。

また、その他の国とも留学を交えた交流を計画していますが、現在の所状況は厳しいです。

そこで、かねてより国際交流の輪をヨーロッパに広げたいと考えていた教育開発部の先生によって、

新たにイギリスのタウンリーグラマースクールとの

オンライン交流を計画しました!!

先日、zoomにて先方と我々で簡単な打ち合わせを行いました。

タウンリーグラマースクールの先生です。とても優しい先生でした。

(写真の掲載許可をいただきました。)

話が盛り上がります。

英会話での盛り上がりは、見ていて普通にかっこいいです。

(ブログ筆者感想)

タウンリーグラマースクールでは9月から学校が始まるので、

現在は具体的な交流の内容を相談しています。

本格的なオンライン交流はこの2学期に開催予定。

”オンライン国際交流”自体が初めての取り組みです。

果たして、どのような内容になるのでしょうか♪

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSECフォーラムに向けて

お久しぶりです。当ブログも夏季休業に入っておりました。

宮崎北高校は8月19日に(放送による)始業式を行いました。

いよいよ新学期のスタートです。

2学期もどんどん更新していきますので、よろしくお願いいたします。

======================================================

8月7日に予定されていたMSECフォーラムですが

コロナ禍の影響により、参加者が会場に集まっての開催は見送られ、

今回はオンライン開催となりました。

宮崎北高校の教育開発部では、各学校の参加者分の投票用紙を作成しました。

今回は県内の高校から約850名が参加者します。

マークシートで投票を管理するため、個別に名前が印刷された投票用紙が用意されています。

これを、一人分(16枚)ずつ束ねてお届けしました。

その数…1万3600枚以上!!

束ねても、束ねても…終わりが見えません(笑)

参加者ごとに封筒に入れています。

これはまだほんの一部。

なんとか、各学校ごとに送る用意が出来ました!

今回の作業に限らず、大会運営には先生達の影の努力があります。

この後、各学校ではポスター発表用の動画撮影を行っていただきました。

その作業も大変だったと思います。

皆様、本当にありがとうございます。

コロナ禍でいろいろな研究発表大会が中止や延期になる中

生徒達の研究発表の場を少しでも確保するため、

出来ることを、最大限行って行きます。

MSECフォーラムの動画は、教育ネットひむかにて

近日中に参加校に限定公開されます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習(その1)

※シリーズ「海洋実習」で4回分ありますので、ブログ公開日時を入れ替えて、上から順に読めるようにしています。

7月10日(金)の報告です。

宮崎県立宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」と連携し、

海洋実習を行いました!

参加したのはサイエンス科1年生です。

FW(フィールドワーク)の一環です。

今回の目的は大きく以下の通り。

・海洋実習を通して、海洋科学の知識を学ぶ。

・海洋研究の重要性を学習する。

・マイクロプラスチックの調査を実施し、環境問題への意識を高める。

この日のために、事前学習も積み重ねてきました。

こちらが実習船「進洋丸」です。

一ヶ月間に及ぶマグロ延縄漁業などの実習を行っているとても大きな実習船です。

隅々まで掃除が行き届いており、とても綺麗です。

出港式です。

お世話になる進洋丸船員の方々に、実習協力のお礼の気持ちを伝えます。

(なお、出港式は正装で行うため、制服に着替えます!)

生徒代表が挨拶をしました。

「人生で初めての経験ができることを嬉しく思います。

本日の実習を通して、多くのことを学び、クラスの絆も深めたいです。」

…と、実習に臨む心境を話しました。

いよいよ出発です。

見送りに来てくれた家族の方へ、敬礼し、帽子を振りました。

今回は、最も遠いところで大淀川沖20km地点の大陸棚まで向かいます。

そこで水深200m海域の海水を採取します。

以降、深さと場所を変えて、いくつかの地点で採水や気象観測などを行います。

目的地に着くまでに、船内見学を行いました。

実習船の仕組みを学び、海洋研究への理解を深めるためです。

ここは機関室制御室です。

巨大な実習船を動かすエンジンやプロペラの仕組みを学びました。

この部屋はほぼ水面下にあり、左右の揺れが少ないそうです。

隣の機関室では、巨大なエンジンが轟音を立てて動いていました。

こちらはブリッジです。いわゆる操舵室です。

舵の制御盤や、エンジンの制御盤などがあります。

オートで制御されており、行き先を入力すると進んでいくそうです。

ここは水面より高いところにあるため揺れが激しく、生徒達はコケないように踏ん張っていました(笑)

また、特筆は航海日誌です。進洋丸はハワイまで行くこともあり、全て英語で書かれていました!

ここは通信室です。

新聞などの情報も、こちらで受信するそうです。

モールス信号の発信装置を体験させてもらいました。

生徒が適当に押した信号を「今のは『ウ・ウ・エー』と発信してたね。」と即座に言葉にしてくれました(笑)。

盛りだくさんの船内見学でした。

次回はいよいよ測定作業です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

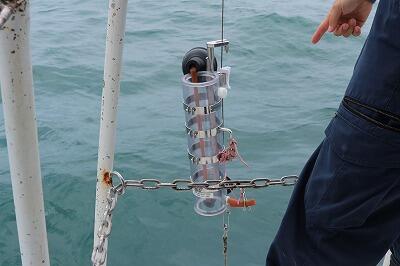

海洋実習(その2)

海洋実習報告の続きです。

いよいよ、大淀川沖20km地点に到着しました。

ここから、採水や測定を行って行きます。大忙しです!!

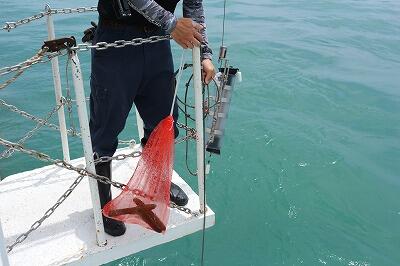

まずはニューストンネットを曳航して、海洋表層のマイクロプラスチックの採取を試みます!

また、水深200mの海水を採取すべく、バンドーン採水器を沈めます。

事前実習で行った通り、ゴムの蓋をきちんとセットします。

200mまで、採水失敗は避けたいところ。

入念にチェックしました。

ワイヤーを海中に下ろしていくのですが、単純にワイヤーを200m伸ばせば良いわけではありません。

曳航しているため、ワイヤーの傾きを測定して、水深を測っていきます。

採水器が200mに達したところで、メッセンジャーと呼ばれるおもりをワイヤーに沿って沈めます。

ワイヤーを通じて、メッセンジャーが採水器の蓋を閉める振動を感じ取ります…。

蓋が閉じたことを振動で確認したら、引き上げです!!

見事、水深200mの海水採取に成功しました。

…ん?キュウリも出てきましたね。

実は、水深200mに沈めるとキュウリは浅漬け状態になるそうです。

試してみたのですね。

採取した水をタライに移し、即座に水温などを測った後、プランクトンネットで濾過します。

先端に溜まった試料を持ち帰ります。

ニューストンネットで採取した試料も同様の作業をして持ち帰りました。

このようにして、採水器では200m,75m,50m,30m,10mそして表層の海水を採取できました。

船内で確認すると、小さなプランクトンや海洋ゴミ、プラスチックらしきものも確認できました。

これらは、持ち帰って後日詳細な調査を行います。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習(その3)

海洋実習の報告もいよいよ最後です。

前回は採水について報告をしました。

同じ頃、ブリッジでは気象海象のデータを測定したり

デッキでは海の透明度調査を行っていました。

左が大淀川沖合での様子。右が大淀川河口域での様子です。

この白い板が見えなくなるまで沈めて、透明度を調査するのですが…

河口域は、前日までの豪雨の影響で非常に濁っているのがわかります。

…さて、ここまで色々な測定を行いましたが

これらのデータは今年だけでは無く、過去数年にわたって先輩が行ってきた海洋実習のデータと比較を行います。

つまり、今回の観測は、次年度につなぐデータでもあったのです。

ここで少し船内の様子を紹介します。

全国的に新型コロナウイルスが猛威を振るう中、生徒達は2週間前から検温を行い

万全の体調で臨みました。

船内にもこのようにビニールシートが張られ、極力接触を避けるようになっていました。

休憩時間には、積極的に船員の方にインタビューを行いました。

なぜ、海洋研究をしようと思ったのか…等、船員の皆さんは快く生徒の質問に答えてくださいました。

大淀川河口域付近の海の様子です。

濁っていた海ですが、船が通過した後(写真右)には色が変化します。

川から流れ込んだ泥などが、そこまで深くないのがわかります。

実習が終われば、綺麗に掃除です!

船内各所に分かれ、丁寧に拭き掃除を行いました。

貴重な体験をさせていただいたお礼に、心を込めて清掃します。

床、壁、天井…他、船内各所を丁寧に掃除しました。

港に着いたら、船内において帰港式を行いました。

船長からのお話です。

「今回、予想していたより海の環境は厳しいものだと感じたかもしれません。

近年は、海洋観測もリモートの要素が多くなってきましたが

観測のベースとなっているのは、人間が取得したデータであり、

それは今後も変わらないため、今日は貴重な経験が出来たはずです。

また、マイクロプラスチックのサンプリングを始めてきちんと行ったと思いますが

実は、日向灘にはマイクロプラスチック分布のデータが無く

今回取得したものは学術的にも非常に貴重なものになる可能性があります。」

と、今回の実習を激励していただきました。

最後に記念撮影です。

お世話になった進洋丸の皆様、本当にありがとうございました!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

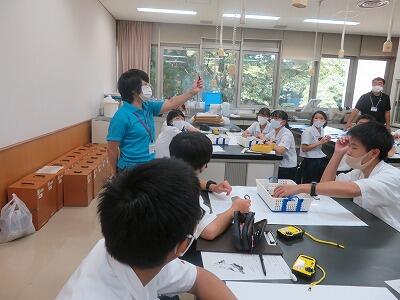

海洋実習事後学習

7月11日(土)

海洋実習の翌日、サイエンス科1年生は実習の事後学習を行いました!

まずは水質検査です。

採取したサンプルは9種類。

大淀川沖20kmの大陸棚における

水深0m,10m,30m,50m,75m,100mの海水と、

大淀川河口域における水深0m,10mの海水

そして、

宮崎港内における水深0mの海水です。

水質検査はパックテストを行いました。

採取した水と薬剤を混ぜ、その色の変化によって水質を判断します。

今回は、それぞれの海水において

アンモニウムイオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン、リン酸イオン、化学的酸素消費量、pHなどを検査しました。

膨大な量なので、班ごとに手分けをしてデータを取っていきます。

検査結果をどんどん黒板に記入していき、沢山のデータが取れました!!

昨年までのデータと比較するなどして、レポートを書いていきます。

次は、プランクトン調査です。

採取した海水をもう一度濾し取り、双眼顕微鏡で探していきます。

各班とも、沢山のプランクトンを見つけました。

生徒が見つけたプランクトンをモニターに映してくれました。

みんなで確認します。

深いところでは、水深50m海域にもプランクトンはいました!

面白い形をしているので、見つかるたびに盛り上がっていました。

また、目に見えるマイクロプラスチックも沢山見つかりました。

今回は広い海のごく一部を採水したのですが、それでもプラスチックが採取出来たことに驚いていました。

(おまけ)

実習後、使用したニューストンネットやプランクトンネットは、洗浄し

サイエンスロビーに干していました。なかなか大変な作業でした…(^^;)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

延岡高校でMSEC指導者ワークショップを行いました

7月8日(水)の報告です。

MSEC指導者ワークショップを延岡高校で開催しました。

今回は、フレームワークのひとつ「マンダラート」を使った課題設定の体験が中心でした。

宮崎北高校では、マンダラートを探究活動の課題設定に用いています。

マンダラートについては、こちらの過去記事も参照してください。

今回は、延岡高校の先生方60名(!)に14班に分かれて

「宮崎の課題」をテーマに、解決すべき課題を議論していただきました。

マンダラートを行うには、コツがあります。

楽しく、笑いの絶えないチームを目指して議論することです。

ところが、これがなかなか難しいのです!

つい、「それは無理でしょう~!」と否定的な意見が出てしまいます。

しかし、そのようなアイデアも視点を変えれば優秀な研究アイデアになります。

先生方には、マンダラートを通して柔軟な思考方法と、指導方法を学んでいただきました。

ワークショップ終了後には「実際に体験して、思考が深まる過程がわかってきた。」と感想をいただきました。

延岡高校は本年度からSSH指定を受けています。

宮崎北高校とともに、県内の探究活動のますますの発展を目指していきましょう!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

パラシュートコンテスト!!

7月18日(土)の報告です

マニュファクチャリング(以下、MF)の授業にて、

「パラシュートコンテスト」を開催しました!

この授業では、与えられた課題への議論と試行錯誤を通して

思考力・判断力・表現力・主体性を鍛えることを目的としています。

前回の紙飛行機コンテストの様子はこちら!

今回の課題は「すぐに広がるパラシュートを作ろう!」

モデルロケットなどを自作すると、パラシュートが開かない事もしばしば。(ブログ筆者の経験談)

そこで生徒には、射出後にすぐに広がるパラシュートを工夫して作ってもらいました。

今回も詳しい設計や答えは教えずに

材料(ビニール袋、糸、セロハンテープ、おもりの粘土)と道具(はさみ)だけを配布して

制限時間100分間、議論と試行錯誤で取り組んでもらいました。

また、今回からはサイエンス科だけでなく普通科の希望者も参加できるようになりました!

普通科から参戦の二人。ものづくりが好きなのでしょう。

手元の道具だけでコンパスや天秤を作って、制作に励んでいました。やるねぇ!

「他の班に見られたくない!」と教室を離れ、廊下で秘密裏に調整をするチーム。

各班オリジナルのパラシュートが出揃います。

せっかく天気が良かったので、屋上からパラシュートを飛ばしてみることに!

こちらが今回のために制作した射出装置です。

竹のしなりを利用して、パラシュートを飛ばします。

(モデルロケットの逆噴射によるパラシュート射出を擬似的に再現したものです。)

先端にパラシュートを詰め込みます。

実は、ぎゅうぎゅうに詰め込み過ぎると射出できないようになっています。

このバランスも、各班に3枚与えられた「試技チケット」で試すことができました。

しかし、本番は一回のみ!さぁ屋上から、射出!

12グループの自信作が、宙を舞ったり、舞わなかったり。

見事、滞空時間9.4秒の記録を出した、こちらの班が優勝でした♪

今回も、議論と試行錯誤を大いに楽しめたようでした。

この経験を、科学探究に活かしてくださいね(^○^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。