画面をドラッグすると360度見ることができます

SSHブログ【普通科&サイエンス科】

マリンチャレンジプログラム2020全国大会で最優秀賞!

3月7日(日)

科学部2年生がマリンチャレンジプログラム2020全国大会で

見事、最優秀賞を獲得しました!

コロナ禍の影響でオンライン開催となった全国大会でしたが

豪華な表彰式が行われました。

マリンチャレンジプログラムは、2017年度より開始した大会です。

人と海の未来を作り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわる

あらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に開催しています。

応募した作品の中から40組が選出され、研究アドバイザーの派遣や研究助成金のサポートを受けて研究できます。

次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です!

今回受賞した研究テーマは

「ハクセンシオマネキのウェービング~画像解析と信号処理による分類~」

です。サイエンス科2年生2名(科学部所属)の研究です。

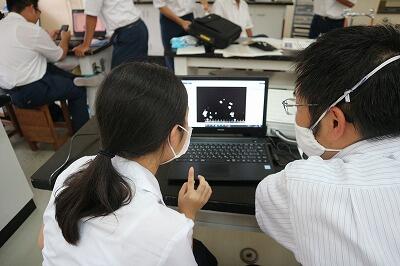

彼らは、絶滅危惧種のハクセンシオマネキの研究をしています。

プログラミングソフトを用いて、カニの行動を追跡・解析する自作プログラムを作成。

干潟で求愛行動をするカニを解析し、「モテるカニ」の行動を明らかにしました!

なお、研究の詳細はマリンチャレンジプログラムのホームページでご覧いただけます。

ぜひご覧ください!

教育開発部員の励みになります♪

わくわくサイエンス教室!

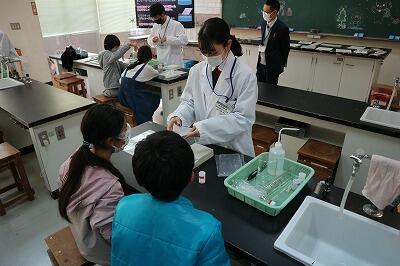

第3回のわくわくサイエンス教室が開催されました!

地域の小中学生を招き、本校サイエンス科の取り組みを疑似体験してもらうこのイベント。

今回も「マニュファクチャリング(ものづくり)」と「化学実験」を行います。サイエンス科生徒を中心にアイデア出しと運営を行っています。

受付の生徒達。今日もたくさんの参加者をお迎えします!

こちらはマニュファクチャリングの会場。

生徒による説明が行われています。

いよいよものづくり開始!高校生が机間巡視して

小学生の質問に答えます。

そして、これが今回のイベント。

「坂道に耐える構造物」を作りました。

どんどん角度が大きくなっていきます。

その坂道にビー玉を載せた構造物を置きます。

角度の大きさとビー玉の数で勝敗が決まるのです。

こちらは化学実験。アルカリ溶液を使って、まるで信号のように色が変化する液体を作ります。

原理と材料の説明を生徒が行います。

薬品が多いので、1班に1人高校生がついて、一緒に作ります。

綺麗に色が変わる溶液が作れました!

わくわくサイエンス教室で、もっと理科が好きになってくれればうれしいですね(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

先生たちの勉強会~SSH研究開発実施報告に向けて~

12月28日(月)

世間は仕事納めでしょうか。

令和2年が終わろうとしています。

今年はコロナ禍で大変な1年でしたね。

宮崎北高校でも様々な行事が中止・延期となりました。

さて、教育開発部は年末も大忙しです。

この日は、SSH事業の研究開発報告を行うために、

今年度の事業成果のまとめを行いました。

ACT-SI、ACT-LI、FW、DS、MF…etc

教育開発部では様々な事業を運営してきました。

その成果をまとめるのは、大変な作業です。

今年は、研究報告書をまとめる前に

生徒と同じように研究ポスターを作ることにしました。

こうすることで、各事業のアピールポイントがはっきりして

今後の事業展開にも大いに役に立つうえ、外部への広報にもつながります。

SSH主任からの説明を、各先生熱心に聞いています。

まずは各事業の担当者で集まり、事業のアピールポイントを再確認する話し合いです。

各事業には様々な目的と成果があるのですが、

その中で最も重要なことを洗い出して、ポスターの構成を考えます。

各事業ごとにホワイトボードを使ってポスターのレイアウトを考えていきました。

何とかまとまりそうですね。

あとは担当者がそれぞれの結果を持ち帰り、年末年始でポスターを作ります!

こうやってブログにまとめてみると、なかなかのハードスケジュールですね(笑)

でも、先生たちは宮崎北高生が少しでも成長できるように

こうして日々がんばっています!!

…というわけで、令和2年も大変お世話になりました!

来年もしばらく厳しい日々が続きそうですが、

みんなで支えあって乗り越えていきましょう!!

※この年末に北高SSHブログを大量に更新いたしました。

よろしければ、2学期のSSHの取り組みをぜひご覧ください。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞「日本科学未来館賞」を受賞しました!

12月24日(木)

第64回日本学生科学賞において、科学部地学班(2年生)が

「日本科学未来館賞」を受賞しました。

宮崎県の高校生出展作品が入選1等以上に入賞するのは13年ぶりの快挙です。

研究題目は

「星食現象の観測と解析

~正確なデータ取得を目的とした独自観測システムの構築~」

です。

恒星が月に隠される"星食現象"の観測システム構築に挑戦しました。

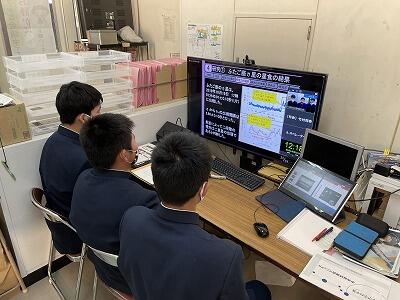

12月23日にオンラインで中央最終審査が行われ、質疑応答などが行われました。

そして、12月24日に結果発表と表彰式が行われました。

日本科学未来館ホールからの中継です。

なんと!

日本科学未来館賞に選ばれました!!

こちらの賞は毛利衛氏より表彰されました。

毛利衛氏は日本科学未来館の館長で、元宇宙飛行士です。

星の研究で毛利衛氏に表彰されたことは、大変光栄でした!!

宮崎北高校の日本学生科学賞での受賞は2年連続となりました。

(昨年はハクセンシオマネキの研究が入選3等に輝きました。)

宮崎北高校ではこれらの研究ノウハウを

サイエンス科全体に普及、さらには普通科にも普及させていきます。

これからも宮崎北高校は探究活動に力を入れて頑張ります!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

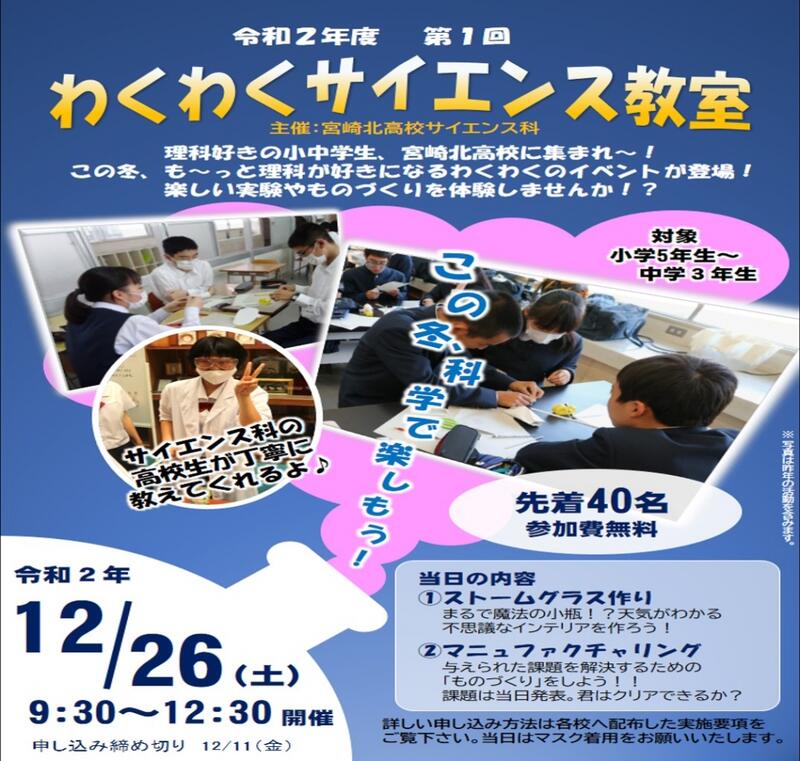

わくわくサイエンス教室を開催しました!

12月26日(土)

宮崎北高校サイエンス科主催

「わくわくサイエンス教室」を開催しました!

今回は…

①サイエンス科生徒による実験教室(ストームグラス作り)

②マニュファクチャリング体験教室(豆グライダー作り)

の2本立てでした!

このわくわくサイエンス教室、ただの実験教室とは違います。

ストームグラス作りは最初から最後まで高校生が指導を行いました。

また、マニュファクチャリングでは実際にサイエンス科生徒が受けている「科学者としての思考力を養う授業」を小中学生の皆さんに体験してもらいました。

初対面のメンバーでチームを組み、課題に取り組みます。

チームでの話し合いが重要です!

今回のテーマはこれ。豆グライダーです。

構造は簡単ですが、飛ばすにはいろいろな工夫が必要です。

試行錯誤を繰り返して、いよいよ本番!

チームでの記録を競いました。

小学生、中学生のみんなは高校生に負けないくらい

活発に議論と試行錯誤を行いました!

最後の記念撮影!

楽しんでもらえたようです!

次回もお楽しみに!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

令和2年度わくわくサイエンス教室を実施します

令和2年度 第1回 わくわくサイエンス教室は予定通り実施いたします。

【諸連絡】

(1)参加する方は9:20までに宮崎北高校の玄関にお越しください。

(2)新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。

(3)当日37.5℃以上の発熱がある方は申し訳ありませんが参加を見合わせてください。

(4)当日は車でお越しいただいて構いません。駐車場所は誘導に従ってください。

第4回SSH運営指導委員会

12月18日(金)

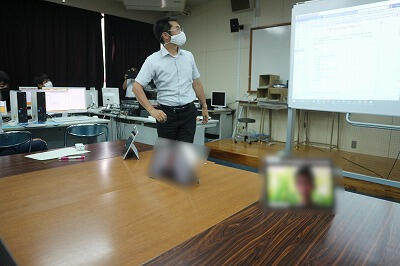

第4回運営指導委員会が行われました。

SSH事業について有識者の先生方から助言をいただく会議です。

今回はオンラインでの開催となりました。

午前中は探究活動中間発表会でした。

(コロナ禍でなければ見学して頂いたのですが、残念です。)

今回はACT-SI、ACT-LI、MSECについて担当者からの報告を行いました。

各担当者はこれまでの事業の結果をまとめたパワーポイントを用意し、発表を行いました。

発表者は教育開発部室にてパソコン操作をします。

発表者以外は、多目的室に設営したスタジオで参加しました。

有識者の先生方からは、宮崎北高校のSSH事業について

様々な改善点や激励のコメントをいただきました。

今回の会議で頂いたコメントを参考に今後も開発を続けていきます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第4回GP講座が実施されました

普通科とサイエンス科の希望生徒を対象とした

グローバルプログラミング講座(GP)を実施しました。

生徒は慣れない英語を用いながら一生懸命課題を作成していました!

また、講義終了後にはバングラデシュに住んでいる留学予定者の人たちとオンラインによる国際交流を実施しました。

なお、今回の講座は文部科学省のSSH事業をはじめ

・株式会社ランバーミル様

・株式会社B&M様

・宮崎大学様

・宮崎市観光商工部 商工戦略局 工業政策課様

・TAの派遣にご協力くださいました地元企業様

…など多くの方のご協力によって成立いたしました。

この場を借りて改めて謝辞を述べさせていただきます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

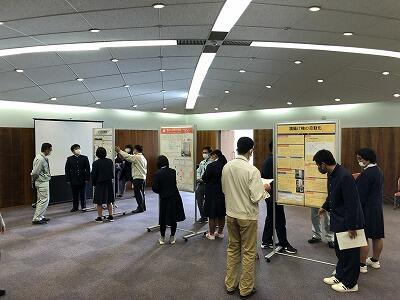

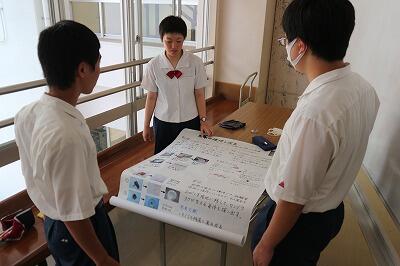

探究活動中間発表会を行いました

12月18日(金)

令和2年度 宮崎北高校 探究活動中間発表会を行いました!

宮崎北高校で取り組んでいる探究活動の途中経過を発表しました。

普通科は地域探究(ACT-LI)

サイエンス科は科学探究(ACT-SI)

に取り組んでおり、それぞれの成果をポスターにして発表しています。

今回は普通科72作品

サイエンス科13作品

合計85作品のポスターが並びました!

普通科では、設定した課題に対して

独自アンケートや校外調査を行い、研究成果をまとめました。

密を避けるために、会場は体育館だけでなく各教室にも配置しています。

ポスターは投票にて審査を行います。

生徒や先生たちには既定の審査枚数が割り振られています。

(膨大な量になりますが、マークシートで管理しています!)

先生からも質疑応答やアドバイスをもらいました。

さらなる研究の発展に期待です。

こちらはサイエンス科の発表です。

サイエンス科は普通科よりも早く研究を始めており、内容にボリュームがあります。

彼らはパソコンで作成したポスターで発表しました。

普通科とサイエンス科の交流です。

複雑な研究内容をわかりやすく伝える技術が必要です。

というわけで、コロナ禍の影響で不自由の多かった中間発表会ですが無事終えることができました。

今回は中間発表ですが、その集大成は来年のMSECフォーラムなどで披露されることでしょう!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞全国審査リハーサル

科学部地学班の2年生が「星食現象」の研究で

第64回日本学生科学賞 中央最終審査に通過しました!

星食現象とは、恒星が月に隠される現象です。

詳細な観測を行うことで、月縁の形状などを正確に求めることができます。

今回は星食観測を普及させるために、独自の観測システム構築に挑戦しました。

宮崎県サイエンスコンクールなどの地方審査を経て、

この度中央最終審査まで進みました。

今年度は、中央最終審査はオンラインで行われます。

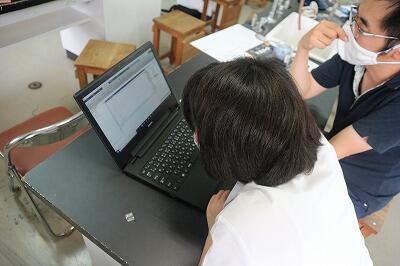

そのリハーサルが12月14日(月)に行われました。

初めての事なので慣れるまで時間がかかりました。

最終審査は12月23日に行われます。

頑張ってくださいね!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

サイエンス科2年研究機関訪問

12月10日(木)

2年サイエンス科による研究機関訪問を行いました

今回の訪問先は

①宮崎県工業技術センター

②宮崎県総合農業試験場

の2か所です。

とはいえ、ただ研究機関の見学をするわけではありません!

今回は、各研究チームを2班に分けて別々に訪問します。

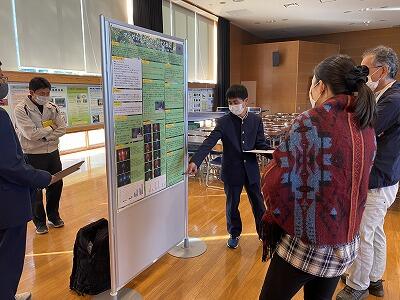

そして、各訪問先でポスターセッションを行います。

こちらは宮崎県工業技術センターです。

今回の目的は、自分たちが行っている研究について

専門家を相手に発表・質疑応答を行うことで

プレゼン力・コミュニケーション力を向上させるとともに

研究の発展につなげることです。

研究者の方から、いろいろな質問をいただきました。

こうして場数を踏むことでプレゼン力が付いていきます。

さらにもう一つの目的は、研究機関を実際に訪問し

研究発表を聞いたり研究施設や研究室の見学を行ったりすることで

将来の研究者としてのイメージを具体化させることなのです!

こちらは宮崎県総合農業試験場のチーム。

研究班を2つに分けているので、自分のチームの研究内容を

全員がきちんと説明できなければなりません。

こうして、各研究チームは工業、農業の両方の研究者の方から

コメントをもらうことができました。

この結果を持ち帰り、さらなる研究の改善に役立てます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MATLAB EXPO 2020最優秀賞受賞

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われました。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行いました。

その結果、最優秀賞であるベストポスター賞を受賞しました!!

以下は、二人の感想です。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班男子生徒の感想】

今回、MATLAB-EXPOでは、

他のすばらしい研究を知る機会や貴重なご意見を

いただくことができました。

私たちは、まだまだMATLABの機能を使いこなせていないことも

知ることができました。

この経験を活かし、MATLABについてももっと学び、

私たちのハクセンシオマネキの研究でさらに活用できるように

がんばりたいです。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班女子生徒の感想】

MATLAB-EXPOでは、

自分たちの思いもよらない使い方が紹介されていて

大変興味を持ちました。

私たちは、手作業では何日もかかる作業が、

MATLABで解析を進めると一瞬で終わることに感動し、

その感動を原動力にプログラミングや研究に取り組んできました。

現在、私たちは短時間フーリエ変換でのカニの求愛パターンの解析に取り組んでいますが、

今回いただいた受賞を励みに、さらに研究を飛躍させたいと思います。

MATLABエキスポの練習

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われます。

プログラミングソフトMATLABを用いた研究を発表するこの大会。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行います。

この日は前日。

参加者がそろって、接続のリハーサルを行いました。

緊張の面々。オンラインの発表はいつもと勝手が違います。

いい結果が残せるといいですね~!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

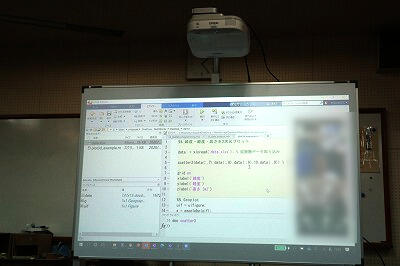

1年生向けMATLABワークショップ(2回目)

9月23日、2回目となるMATLABワークショップが行われました!

1回目の様子はこちら

MathWorks社が開発したプログラミングソフト「MATLAB」の

オンラインワークショップです。

今回もサイエンス科の1年生が参加しました。

さて、前回はMATLABの基礎的な使い方を学びました。

今回は応用編です。

バルーン実験で成層圏まで上げられた検出器のデータを提供していただき、MATLABで解析してみます。

大型スクリーンに説明と課題が表示されています。

生徒たちはそれを熱心に入力しています。

久しぶりのMATLABだったので、思い出すのに苦労したかな?

試行錯誤しています。

さて、Zoomのブレイクアウトルームによる個別相談も大活躍!

オンライン上で指導助言を受けています。

(彼の奥にタブレットがあります。)

「今、僕のプログラムはこんな感じなんですけど…」

画面越しに指導していただきます。

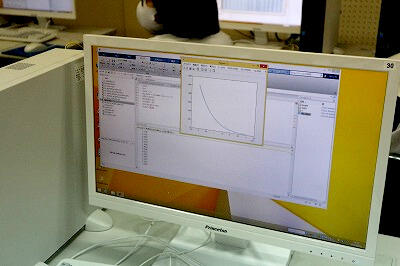

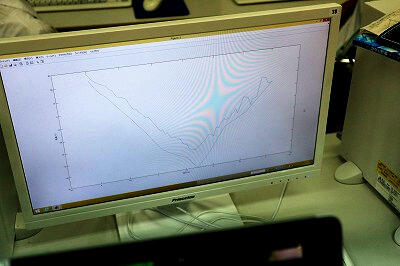

2時間終える頃には、いろんなグラフを作った生徒達。

これは、高度と気圧の関係。

こちらは、気温と高度の関係です。

高くなるにつれ寒くなってきますが、途中からまた温かくなっていく様子がわかります。

さて、2回に亘って行われたMATLABワークショップ。

生徒達もMATLABがどんなものなのか理解できたと思います。

ちなみに、本校の3年生は既にMATLABの画像処理を終えて、動画解析を学んでおり

2年生も多くの班が研究のデータ解析に画像処理を取り入れています。

プログラミングを使いこなすと、科学探究の幅が大きく広がりますね!

教育開発部員の励みになります♪

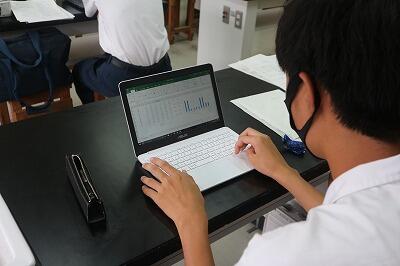

ACT-SI2の進捗

9月15日(火)

2年生科学探究(ACT-SI2)の様子です。

これまでの研究内容を論文にまとめる準備を始めました!

多くの班で、まずは最初の実験結果が揃ってきました。

次はこれを論文やポスターにまとめ、各種外部大会への出場を目指します。

彼らが使用しているのは、MSEC論文様式です。

宮崎県の探究活動の統一書式として公開されています。

テンプレートには、論文の書き方、まとめ方が書かれていますから

生徒たちはこれを読みながら勉強していきます。

もちろん、研究を進めている生徒も多いです。

これは…マイクロプラスチックの研究をしている生徒が

プログラミングによる画像処理に成功したようですね…!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

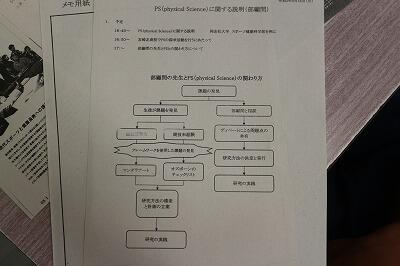

運動部で科学探究を!フィジカルサイエンス始動!

教育開発部の先生が、探究活動の方法を普及すべく

運動部顧問の先生方と協力し「フィジカルサイエンス」を立ち上げました!

自分たちの競技に関する課題を出し合い、部活動の時間で研究を進め

部活動の実力アップにつなげようという挑戦です!

9月14日に、運動部の生徒を集めて説明会を開催。

フィジカルサイエンスの基本的な流れです。

フレームワークを用いて、それぞれの課題を明らかにし

研究計画を立てていきます。

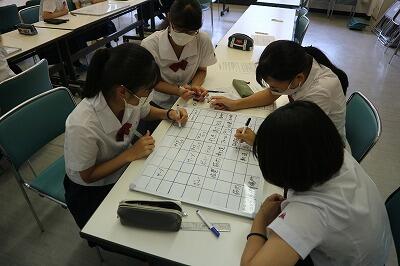

マンダラートに挑戦。

サイエンス科ではおなじみのフレームワークです。

あの大谷翔平選手も活用していたことで有名ですから

運動部との相性は良さそうですね!

サイエンス科の研究ノウハウが、部活動にも応用できるとは!

今後の展開が楽しみですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

青島FW

9月12日(土)

1年サイエンス科のフィールドワークです!

前回は博物館で植生と地質について学んだ1年生。

今回はいよいよ現地調査に入りました。

というわけで、やってきました青島!!

今回も宮崎県総合博物館の先生方にご協力いただきながら

進めていきました。

先生の説明を熱心にメモする生徒達。

手に持っているのは、宮崎北高校の先生が作成したハンドブックです。

普段何気なく見ている景色にも、面白い秘密が隠されていました。

今回も、宮崎県の地質と植生について詳しく学ぶことができたようです!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部の活動状況は…?

2学期が始まり、しばらく経ちました。

コロナ禍でなかなか実験の時間が取れなかった1学期。

最近は少しずつ活動が増えてきましたよ。

科学部は週5回活動しております(日曜と月曜がお休み)。

さて、最近は実験も進み、データの処理に入る班もちらほら。

こちらはまた実験の最中ですね。

小型の暗室で試料に紫外線を当てています。

こちらは…プログラミングソフトMATLABを使っています!

先生に教えてもらいながら、少しずつマスターしています。

ついに1人で使えるようになったようです!

イエーイ!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MSECフォーラム動画撮影

8月19日。

オンライン開催となったMSECフォーラム用の発表動画を撮影しました。

2年生は「研究計画部門」に提出するポスターを撮影、

3年生は「研究発表部門」で、これまでの集大成となる研究発表を撮影しました。

こちらは2年生の様子です。

どんなことを話すか、打ち合わせをしていますね…。

即席のスタジオで、動画撮影!

音を立ててはいけません…。

※さて、この時から2カ月が経過しオンライン投票も終わったMSECフォーラム。

金賞作品が宮崎県教育委員会のホームページで公開されています。

ぜひご覧ください。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

1年生向けMATLABワークショップ(1回目)

9月9日、1年サイエンス科に向けて

プログラミングソフト「MATLAB」のワークショップが行われました。

本校サイエンス科の「Data Science」の授業では

Math Works社が開発したプログラミングソフト「MATLAB」を使用して

画像解析の授業も行っています。

この日は、初めてMATLABにふれる1年生向けに

開発元のMath Works社のご協力によって

オンライン上でのワークショップを開催しました。

Zoomを使用し、専門家の先生方とつながります。

オンライン参加者の先生方が生徒の取り組み状況を確認できるよう

タブレットによって中継しています。

そして、こちらの3つのタブレット!

Zoomのブレイクアウトルーム機能によって

3人の先生につながっています。

基本的には大きなスクリーンに指示を映し出すのですが

細かい作業でわからないことがあれば、生徒はこちらのタブレットを

自席にもっていき、指導を仰ぐことができます。

(初めは生徒も慣れませんでしたが…笑)

初めてのMATLAB。

生徒は行列の概念に苦戦しながらも、

2時間のワークショップを経て、何とか使えるようになっていきました。

次回は、データ解析に挑戦していきます!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。