都城市立 志和池小学校

新着情報

楽しくなってきたよ

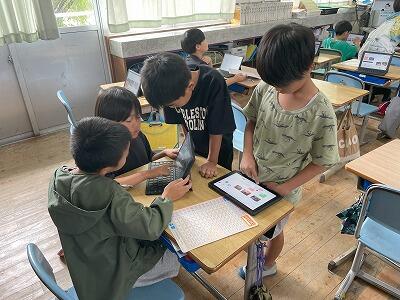

3年生はローマ字を学習したばかりです。

そこで、タブレットPCの入力もローマ字入力に挑戦中です。

近くのスーパー(お店)の見学について、GoogleスライドやFigJamというアプリを使って、写真付きで気付いたことや感想をローマ字で入力していました。

子どもの感想です。

・手書き(入力)の方がまだ早いけど、少しずつローマ字を覚えて楽しいです。

こちらは、先生の感想です。

・子どもたちが覚えるのが早くてびっくりしています。ときには使い方を子どもたちに教えてもらうこともあります。子どもたちが使い方を覚えてくれるとうれしいですね。私は苦手なので、まだ楽しいとは思わないですけど、子どもたちが楽しそうに使っているのを見るとやっぱりうれしいですね。

「楽しいとは思わない」と言いつつ、表情は楽しそうです。

チャレンジすること自体を楽しんでいると思えます。

高め合い楽しみ合う運動会に

長く続いた残暑もようやく落ち着き、涼しさを感じるようになりました。

今日は運動会の結団式を行いました。

二人の団長、丸水愛湖さん、西山結菜さんが、赤白のボールを引き当て、団の色が決まりました。

丸水愛湖さんは「高め合いたい」、西山結菜さんは「楽しみ合いたい」とみんなに抱負を語りました。

10月27日(日)の運動会に向けて、次第に練習が本格的になっていきます。

受け継ぎ引き継ぐ伝統~棒踊り~

昼休みに、何やら上の階から音が聞こえます。

行ってみると、5年生が昼休みにもかかわらず、運動会で披露する伝統芸能「棒踊り」の練習を自主的にしています。

その中には6年生もいます。

6年生が5年生に教えているようです。

6年生に聞いてみました。どうして教えているのかと…。

すると、

・5年生に早く覚えてもらっていっしょに踊りたいから。

・私たちが受け継いだ伝統を引きついてほしいから。(下の学年に教えてほしいから)

ある6年の男の子に「あなたも教えているんだね。」聞いてみました。

すると、

「ぼくは忘れているから思い出しているんです。」とのこと。

なるほど、立場はそれぞれですが、棒踊りに親しんでいることをうれしく思いました。

別の方向に目を向けると、覚えた5年生が、担任の先生に教えていました。

今年の運動会の棒踊りはさらにレベルアップしそうな予感が…。

考えが広がる深まる、そして気持ちあたたまる

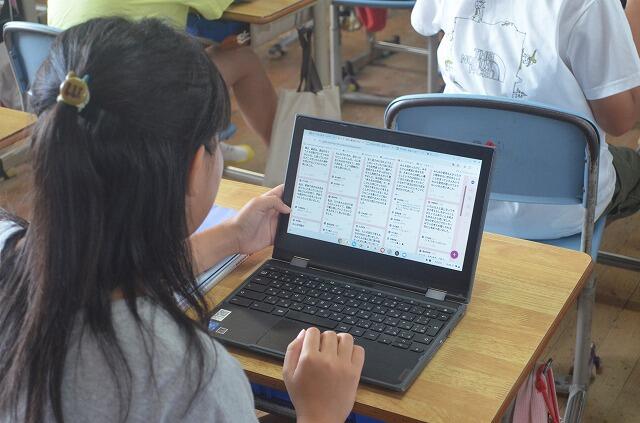

これは、6年生の道徳の授業の最後の場面です。

授業の感想を、「padlet」というアプリの中に書き込み、みんなの感想を閲覧し、コメントしています。

(これは一部です)

感想に、友だちの考えに対するものもあります。自分の考えが広がったり変わったり納得したりしたことが書かれています。

そして、そのことに対してコメントでさらに感想を広げています。

「ありがとう」が多いのも印象的です。

あとで、感想を聞いてみました。

・そんな考えもあるんだと発見できました。

・同じような考えを見つけて安心しました。

・普段話さない人の考えを知ることができてよかった。

・ぼくの感想に「ありがとう」と返ってきてうれしかったです。

・コメントで自分の考えに少し自信ができました。

・自分の考えを読んでくれていることがうれしかったです。

考えが広がり深まり、そして、気持ちがあたたまった場面です。

虫の観察…むずかしいなあ

「(虫が)逃げるから撮れません(写真を)。」

「(虫が)小さいからつかまえられません。」

「草と色がいっしょで見つけられません。」

という子どもたちの訴えが響きます。

1年生は生活科で虫の観察をしています。タブレットで写真を撮ろうとしています。

なかなか苦労しているようです。

なかには、手にした虫(おそらくバッタ)を友だちに見せて写真を撮らせている子もいます。

そうか、こうしたら逃げられずにすみますね。

ちいさな協力。

感想を聞いてみました。

・小さくてよく見えなかったけど、あしがギザギザしていました。

・頭に角みたいなのがあった。

十分観察できています。

Tel 0986-36ー0515

Fax 0986-36-0631

本Webページの著作権は、志和池小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |