菓子野小学校のWebページにようこそ 今年は、創立75周年!

2024年11月の記事一覧

11月29日(金)学級園に花を植えました

これまで花壇を彩っていたマリーゴールドも終わり、秋植えの植物のために花壇の整備を行ってきました。今週は、花壇に花の苗を植える週間です。パンジーの花も届き、整備された花壇に各学年ひとり二苗ずつ大切に植えました。3年生は、植えた後にたっぷりと水をあげていました。太陽の光をさんさんと浴びてうれしそうでした。

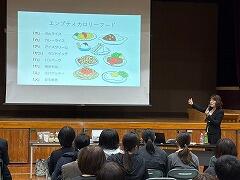

11月28日(木)4・5年生 味覚の授業

4・5年生は、講師の江夏敬子先生をお招きして、『味覚の授業』で味の不思議を学習しました。講師の先生は、『五味』について実際に味を確かめながら学習を進めました。プレートに並べた砂糖、塩、お酢などの調味料を口に含み、味が甘味、塩味、苦味、酸味であることを確認しました。その後、細く切った昆布を口に含み5つめの『うま味』を体感しました。また、「味はどこから感じる?」の問いに対して、子どもたちは「舌」と答えました。鼻をつまんで甘いお菓子を食べると、甘みを感じないことを体験し、味覚には香りも関わっていることを学びました。さらに、美味しく感じた場面の味と記憶(脳)がつながるように、舌だけではなく体の様々な部分で感じることも学びました。子どもたちは、味蕾(味を感じるところ)がたくさんあり、大人に比べて味がしっかり感じられるそうです。この年齢でしか感じえない感覚をこの授業で養うことができたようです。江夏先生、ありがとうございました。

11月27日(水)福祉学習『みんなが幸せな世の中に』②

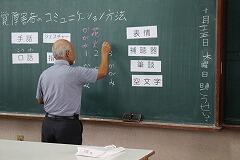

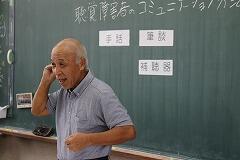

昨日に引き続き4年生総合的な学習『みんなが幸せな世の中に』②を掲載します。聴覚障害者のコミュニケーションについてみんなで考え、特に『口話、ジェスチャー、手話、指文字』この4つについて体験したことがないので学習を深めることになりました。3番目の『指文字』については、子どもたちは数字(1~10、20、30、・・・)と50音について学びました。そして、自分の名前を指文字で二人のゲストティーチャーの先生から一人ずつ学びました。教えてもらうと使いたくなるもので、子どもたちは早速周りの友達に見せていました。

4番目の『手話』については、簡単なあいさつを教えていただき、ものの名前について子どもたちから知りたいものを出してもらいました。例えば、「コンパス、学校、誕生日、プレゼント」などです。どの手話もそのものの特徴が由来になっているので、子どもたちは早くマスターしていました。このように聴覚障がいの方とも抵抗なく会話ができそうに思った子どもたちは、話してみたいと言っていました。「障がいがある人もない人も みんな同じように生きている。」ということに気付けた学習でした。

11月26日(火)福祉学習『みんなが幸せな世の中に』①

4年生総合的な学習の時間『みんなが幸せな世の中に』2回目の学習では、聴覚障がいのある方やそのヘルパーさんに実際に来ていただいて、直接お話を伺う学習でした。子どもたちには一切何も説明せず手話によるあいさつが始まりました。4年生は、困惑した様子であいさつを見ているだけでした。2回目のあいさつでは、言葉によるあいさつも加わるとほっとした様子で返事をしていました。

次に、聴覚障害者のコミュニケーションについてみんなで考え、特に『口話、ジェスチャー、手話、指文字』この4つについて体験したことがないので学習を深めることになりました。

『口話』とは、話し手の唇の動きをもとに言葉を読み取る方法です。口の動きだけ、3つの班に分かれて伝言ゲームを行いました。結果は、どの班も正確に伝わることはできませんでした。原因は、「たばこ」「たまご」「なまこ」といった口の形が同じ単語の区別は難しいからです。

『ジェスチャー』では、聴覚障がいの方に4年生がジェスチャーで表した動物を当ててもらう活動です。子どもたちは動物の特徴を考え、全身を使いながら意欲的に伝えていました。難しいときには、手助けをもらいながら一生懸命ゲストティーチャーの先生に伝えていました。この活動から相手を思いながら一生懸命伝えると、伝えたい内容と気持ちまで伝わりうれしくなります。「障がいがある人もない人も みんな同じように生きている。」ということに気付けた学習でした。(※『手話、指文字』については、明日の記事でお伝えします。)

11月25日(月)がんばってます持久走練習

10月28日(月)から始まった持久走練習が、本日で最終日となりました。本日は、朝の外気温が4度と大変低く、子どもたちの吐く息も白さが目立っていました。この練習期間においては、寒さに負けない身体をつくること、自分の目標を決めて自分のペースで走ることに取り組んできました。1~3年年は内側レーン、4~6年生は外側レーンを自分の速さを維持しながら走ってきました。また、全校で一丸となって持久走練習に取り組むことを後押しする工夫があります。一人一人が走った後は、くつばこのところにある持久走がんばりマップに、走った運動場の周回数のシールを貼るようになっています。マップの画像は、11月20日現在のものです。果たしてかしのっ子全員で、マップを埋め尽くせるでしょうか?(※1~6枚目:11/22、7~14枚目:11/25)

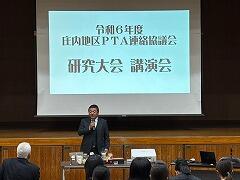

11月22日(金)庄内地区PTA研究大会 講演会 開催!!

11月21日(木)19時より庄内中学校を会場に庄内地区PTA研究大会講演会が開催されました。研究大会主題は、『子どもをまんなかに、できることを出し合い、許し合い、励まし合い、支え合い、絆を深めるPTA活動を推進しよう』、副題は、~子どもに頼りにされるおとなを目指して~として今年度は取り組んでいます。本日は、講師 東 公代 氏(美腸活キッチンKimi主宰)をお招きして、『子どもの心と体を育む食事法』という演題で講演をしていただきました。まず、最近の大人をはじめとする子どもたちの食事について振り返り、朝ごはんの大切さについて話されました。次に、朝ごはんをおいしく食べる3つのポイントに移り、その中でも日本人の腸に合う発酵食品の具体物を提示しながら丁寧に話していただきました。講演をとおして朝食を大切にしながら、子どもたちの健やかな成長を育んでいきたいと思いました。

11月21日(木)庄内地区小中一貫教育研修会

20日(水)に庄内小学校を会場に庄内地区小・中学校の先生方が集まり、2・3・5年生の授業を見せていただきました。特に、庄内地区は『子どもたちが主役の授業』をめざした授業の在り方について研修に取り組んでいます。2年生は算数、3年生は体育、5年生は社会の学習を参観した後の話し合いでは、子どもたちが自ら問題を解決していく過程において、一人ひとりの子どもたちのニーズに応え、効果的な学習を支援するためには、どのような指導法がよいのかなどを議論しました。来年度は、菓子野小学校を会場に今回得られた内容をもとにして、子どもたちの学びについて研修を深めていきます。

11月19日(火)4年生 工芸品の魅力発信会

4年生は、国語『未来につなぐ工芸品』の学習の最後に、一人一人が興味をもった工芸品の魅力を調べる活動を行っていました。今日は、調べまとめたものの発表会です。画像は、『房州うちわ』、『境打刃物(さかいうちはもの)』、『肥後象がん』の発表の様子です。特に、象がんが工芸品になった理由を説明するときに、明治時代に廃刀令が出され、需要が少なくなったことをわかりやすい言葉で行っていました。この活動を通して4年生は、日本全国には、たくさんの素晴らしい工芸品があることを知りました。また、その工芸品には、歴史や魅力がたくさんあふれていること、それを未来につなげていきたいとも感じていました。

11月18日(月)1年生 計算カードで楽しくチャレンジ

1年生がペアになり、計算カードを使ってひき算の練習をしていました。ひき算は繰り下がりのないカードで、1人がカードを見せながら、相手が答える形です。写真のように1年生は楽しそうに相手から出される問題を答えていました。11月には、繰り上がりのある場合のたし算の仕方を学びましたので、次の練習は繰り上がりのあるたし算カードに入ると思います。計算のよさや楽しさを感じながらがんばるかしのっ子です。

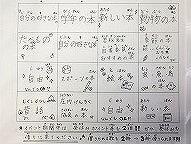

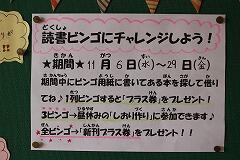

11月15日(金)読書の秋『読書ビンゴにチャレンジしよう!』

図書委員会が、11月読書の秋企画、『読書ビンゴにチャレンジしよう!』に取り組んでいます。3枚目の画像のように16マス目に様々なジャンルの本を並べたビンゴ用紙を準備しています。借りた本がジャンルと一致するところにスタンプを押してもらえます。たて・よこ・ななめにスタンプがそろうと菓子野小特製の『もう1冊プラス券』、全部そろうと『新刊プラス券』がもらえます。また、3ビンゴそろうと昼休みに『しおり作り』に参加できます。かしのっ子は意欲的に本を読んでいます。本日も全部そろった(全ビンゴ)子どもが、2人もいました。うれしそうに『新刊プラス券』を選んでいました。また、図書館の入り口には、先週収穫が終わった芋にまつわる本の特集コーナーもできあがっていました。読書の秋が、かしのっ子に広がっています。

11月14日(木)4年生 工芸品の魅力を発信‼

4年生は、国語『未来につなぐ工芸品』で工芸品の魅力を伝える学習を行ってきました。これまでに、筆者の伝えたいことは何かを考えながら読み、文章の構成を捉える学習、まとまり(段落)ごとに中心となる語や文を確かめ、それを用いて文章全体を200字以内で要約する学習をしてきました。今日は、工芸品に関する資料や図鑑を読み、内容を友達に伝えるためにタブレットのGoogleスライドというアプリでまとめを行っていました。子どもたちは、文字の入力の速さやインターネット上のたくさんの資料から必要な情報を選び取る力も高まってきていました。また、子どもたちが調べていた工芸品は、『別府竹細工』、『高岡銅器』、『結城紬』、『肥後象がん』、『房州うちわ』などがあり、全員ちがう工芸品を調べていました。この後の伝え合う活動では、日本全国には、たくさんの素晴らしい工芸品があることに気付き、魅力や驚きが教室にあふれるのではないかと思います。

11月13日(水)読み聞かせボランティア活動

毎月2回実施される朝の読み聞かせ活動がボランティアのみなさんの御協力により行われました。低・中・高学年の3つの教室で学年部の実態に合った読み聞かせでした。中学年では、『いちにちこんちゅう』という絵本に子どもたちが引き込まれていました。主人公が昆虫を観察していたら、昆虫になってみようと思いました。カブトムシ、トンボ、ホタル、アリなどたくさんの昆虫に変身し昆虫のよさを想像しています。読み聞かせを聴いているかしのっ子たちの横顔は、一人一人の頭の中で想像の翼を大きく広げているようでした。

11月12日(火)楽しい全校集会

8日(金)に児童の委員会主催による全校集会が行われました。まず初めに「じゃんけん列車」のゲームで1〜6年生が入り乱れ、全校の児童が仲良くなりました。次に、◯・✕ゲームで菓子野小学校に関するクイズで盛り上がりました。最後に、学級対抗長縄大会を決められた時間にどれだけたくさん跳べるのかを行いました。児童が主体になって企画し、運営しましたので、子どもたち全員が大変充実していました。

11月11日(月)秋の喜び『いもの収穫』

先週は、5月に植えたいもの収穫週間でした。学年ごとに天気予報を見ながら芋掘り時間を設定していました。どの学年の子どもたちもまず一人一つるずつを掘りました。つるの下の土をかき分けて紅色の芋が見えてくると、掘るスピードが増します。しかし、なかなか掘り出せないお芋もあり、となりの友達に助けを求めながらの芋掘りがあちらこちらで見られました。格闘の末、出てきたお芋の大きさにびっくりしていました。また、低学年の中には根っこを掘っていたら長い根っこだけでがっかりしている様子も見られました。そのように芋畑には、子どもたちの楽しい笑顔や歓声があふれていました。

11月8日(金)庄内中学校にて合同学習

1日(金)に庄内中学校にて庄内地区の6年生(庄内小・乙房小・菓子野小)が集まり合同学習が行われました。1時間目は、昨年の集団宿泊学習以来の再会でしたので、アイスブレイクを行い少し和やかな雰囲気になりました。3つのグループに分かれ、言葉を使わずに4月から誕生日順に並んでみようというゲームでした。6年生たちは、あちらこちらで自分の誕生日を指で表し、前後の確認をしながら順番に並んでいました。自ずと相手の仕草をじっと見つめ、誕生日が近いことがわかると笑顔になっていきました。静かな体育館には、お互いの心が自然と同じ方を向いていく時間でした。

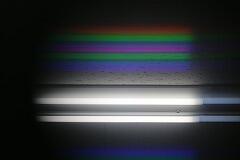

庄内中の先生方により、3つの授業をしていただきました。理科の学習では、3つの実験を通して疑問を解決する楽しさを伝えていました。①マグネシウムを燃やすと何色になる? ②光の3原色は、青、赤ともう1つは何色でしょう? ③筒にした紙に火をつけるとどうなる?(画像の赤丸に注目) 実際に実験を1つずつ行うと『あれ?』と思う驚きの言葉が次々と発せられる授業でした。

英語の学習では、『英語を習うとき、いちばん最初に覚えたいこと』を教えてくださいました。それは、小学校で習うローマ字と英語は発音から異なることを動画で伝えてくださいました。ローマ字の「a」は「あ」と発音しますが、英語では、「u o ou」が近い発音をすることなど、そしてあいうえおフォニックスを学びました。子どもたちのよく知っているトライ・エヴリシング(Try Everything)の曲を発音に注意しながら一緒に歌ったり、ペアで歌ったりしました。

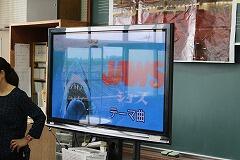

音楽の学習では、まず吹奏楽部の歓迎演奏VTRと文化発表会での各学年の合唱VTRを見せていただきました。次に、響く声の作り方ということでいつでもできる発声練習を行いました。最後に、ジョン・ウィリアムズの作品(映画ジョーズの挿入曲)を聴いて気付いたことを発表し、実際に演奏しているVTRを見ながら聴きなおしました。自分の感じたことを大切にすることを学びました。庄内中学校の先生方 子どもたちに魅力ある授業をありがとうございました。

11月7日(木)盛会!!『庄内ふるさと祭り』②

菓子野小学校では、5年生が米作りをしています。先週脱穀の活動が終わり、この『庄内ふるさと祭り』で、JA青年部の御協力のもとかしのっ子が育てたお米を販売する運びとなりました。3kgのお米を量り袋詰めをしました。5年生が作成したお米紹介のラベルを貼って準備完了です。祭りでは、JA青年部の方と一緒においしいお米を宣伝しながら、祭りに来場された方とふれ合っていました。小さな販売員さんたちのがんばりで、用意した50袋は全て完売し、5年生のかしのっ子たちもうれしそうでした。

11月6日(水)盛会!!『庄内ふるさと祭り』①

11月4日(月)に『庄内ふるさと祭り』(2日目)がありました。オープニングは、庄内中学校吹奏楽部の素晴らしい演奏でした。庄内地区のみなさんをはじめとするたくさんの来場された方を魅了する演奏でした。一人一人の演奏が重なり合って聴き入る曲もあれば、思わず手拍子をしたくなる曲もありました。庄内中のみなさん、素敵な演奏ありがとうございました。次に、菓子野小校区の千草地区に伝わる『千草奴踊り』の披露がありました。地元のみなさんによる演奏のもと、素敵な衣装に身をまとい心を合わせて踊りました。子どもたちは、このために定期的に集まり、練習を積み重ねてきたそうです。さらに、運動会でも披露した俵踊りを今屋俵踊り保存会のみなさんと一緒に踊りました。保存会のみなさんも加わると踊りが一層華やかになりました。最後に、『今屋大太鼓踊(いまやうでこおどり)』保存会のみなさんは、3mぐらいある飾りを背負い大太鼓をたたきながら踊りを披露してくださいました。各地区に伝わる伝統芸能がたくさん披露された1日でした。みなさん ありがとうございました。

11月5日(火)よむ Yomuタイム1・2年

10月8日(火)と16日(水)に菓子野小の子どもたちの基礎・基本の定着を図るために『よむYomuタイム』の紹介をしました。『よむYomuタイム』とは、新聞を活用した問題を解く活動を全校で1週間に1回水曜日に実施することで、子どもたちの思考力、判断力、表現力の育成につなげようとする活動です。特に、1~4年生は、新聞記事を読む活動の他に国語の基礎・基本的な活動も取り入れていきます。今日は1年生が、タブレットを用いて国語の復習を一人一人のペースで行っていました。わからないところは、個別に先生にたずねて理解を深めていました。また、2年生は漢字の復習をしていました。筆順を全員で確かめていました。このように新聞等の文章を読めるようになるための基礎的・基本的な復習も実態に応じて行っています。

11月1日(金)地域のみなさんと5年生 脱穀!

10月28日(月)に5年生が地域ボランティア『そよ風グループ』とJA青年部の協力により脱穀を体験しました。2週間ほどの掛け干しでしたが、雨が多くてなかなか乾燥ができずに晴れ間をねらっての脱穀の活動になりました。はじめの会では、足踏み脱穀機の使い方を説明しながら模範を見せてくださいました。子どもたちはもっている稲の束が引き込まれそうになりながらも脱穀をしっかりと行いました。脱穀した後には、わらや実の入っていない籾も一緒に入ってしまうので、唐箕を使って分ける活動です。風をうまく利用した仕組みに感心していました。最後は、残った稲の束を機械で脱穀すると足踏み脱穀機との速さのちがいに驚いていました。いよいよ11月4日(月)には、庄内ふるさと祭りでのお米販売もあります。子どもたちは、収穫の喜びを味わっていました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 2 | 2 3 | 3 3 | 4 2 | 5 3 | 6 |

7 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 |

14 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 |

21 | 22 1 | 23 1 | 24 2 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |

菓子野小保護者の皆様へ

11月28日(金) 学校参観日があります

2校時 参観授業(1~3年)、学級懇談(4~6年)

3校時 参観授業(4~6年)、学級懇談(1~3年)

★3・4年生の参観授業は、「宮崎県動物愛護センター」の先生による「いのちの授業」が行われます。ぜひご参観ください。(動物愛護センター見学は、10月27日の記事に掲載しています。)

★2校時開始時刻 9:25~

★車は、運動場芝生の上に駐車をお願いします。

宮崎県都城市菓子野町9555番地

0986-37-0527

FAX

0986-37-0591

本Webページの著作権は、菓子野小学校が有します。