今日の給食

9月18日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、魚のレモンマリネ、コンソメスープ です。

ピーマンに関するクイズです。

《問題》宮崎県は全国で何番目にピーマンを多く作っている県でしょう?①1番目 ②2番目 ③3番目

正解は②2番目です。令和5年は全国2番目の生産量でした。宮崎県では、緑のピーマンだけでなく、赤や黄色、オレンジのなどのカラフルなピーマンも作られています。

※子どもの頃に食べていたピーマンは苦かった記憶がありますが、最近のピーマンはそこまで苦くなく、美味しく食べられますね。

9月17日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、大根サラダ です。

だいこんは大昔から食べられていて、日本各地に色や大きさ、形が違う様々な品種が栽培されています。七草がゆには「すずしろ」として使われます。また、古くは「おおね」と呼ばれていました。大根はビタミンCが多く、葉にはカロテンやカルシウムもたっぷり含まれています。だいこんは部位によって甘みや辛みが違います。葉に近い方が甘みが強いので、サラダなどにして食べるといいです。一方で根の先の方は辛みが強いので、漬物やみそ汁に入れるといいです。

※給食で出てくる牛乳は冷えているので、暑いときの牛乳はおいしいですね。

9月16日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、麻婆なす、バンバンジー でした。

毎月16日は「ひむか地産地消」の日です。今が旬のなすのお話です。「秋なすは嫁に食わすな」ということわざを知っていますか?これには「秋なすはおいしいからお嫁さんには食べさせない」という説と、「なすを食べると体が冷えるので大切なお嫁さんには食べさせない」という説があります。この他にも、なすが入った故事やことわざは色々あります。興味のある人はぜひ、調べてみてくださいね。

※個人的に夏休みは栄養の偏りのある食生活を送っていましたので、栄養のある給食がとてもありがたいです。

9月12日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、さつまいもの煮物、小松菜としめじのごま和え でした。

さつまいもは昔、外国から薩摩藩(今の鹿児島県)にやってきたので、さつまいもと呼ばれるようになりました。作物の育ちにくい、荒れた土地でもよく育つ作物です。江戸時代に享保の飢饉が起こり、日本中でお腹を空かせて亡くなる人達がいたときも、薩摩ではさつまいものおかげで亡くなる人が少なかったそうです。さつまいもは腸を刺激して、お腹の調子を整えてくれる食物繊維、体の中の余分な塩分を外に出してくれるカリウムがたっぷり入っていますよ。また、皮には体の老化を防いでくれる働きがあるので、皮ごと食べるのがいいでしょう。

9月11日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豆腐の中華煮、フルーツポンチ です。

キャベツに関するクイズです。

《問題》キャベツの葉は1球に何枚ぐらいあるでしょう?

①20枚 ②50枚 ③90枚

正解は ②50枚です。葉の巻き方は季節によって少し違います。冬はぎっしり、春はふんわり巻いています。

※豆腐の中華煮はおいしかったです。フルーツポンチも爽やかな味で美味しかったですよ。

9月10日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、めひかりの唐揚げ、ゆでブロッコリー、あすか汁 です。

今日は延岡市の代表的な深海魚、めひかりを使った料理です。めひかりは、延岡市の沖合、日向灘の深海300メートル前後のところで漁獲される、5~15㎝ほどの小魚で、目が大きく青く、きらきら輝いて見

えることから「メヒカリ」と呼ばれるようになりました。めひかりは、福島県いわき沖でもよく捕れ、小名浜港の名物となっています。延岡市といわき市は内藤家の繋がりで平成9年に兄弟都市になりましたが、こうした縁が両方の地域でめひかりを食べる習慣にも影響していると言い

われています。

※めひかりの唐揚げはとっても美味しいです。延岡に住んでいてよかったなと改めて感じます。

9月9日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ドライカレー、コロコロ野菜スープ です。

給食でほぼ毎日のように登場するたまねぎは、栄養のある野菜です。たまねぎは、5000年以上前の古代エジプト時代から栽培されていたようで、神様にお供えしたり、ピラミッドを造った人々は、エネルギー源として、生のたまねぎをかじって仕事をしていたといわれています。たまねぎを切ると涙が出ますが、これは硫化アリルという成分の仕業です。この硫化アリルは、火を通すと甘味成分に変わります。たまねぎには、血液をさらさらにする働きや疲れた体を元気にする働きもあると言

われています。

※今日はドライカレー、献立表を見て午前から楽しみにしている子が多かったです。

9月8日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、五目うどん、ごぼうサラダです。

ごぼうは、中国から薬草としてやってきた野菜です。ごぼうをこんなによく食べるのは、世界中で日本だけのようで、欧米人は「日本人は木

の根を食べている」と驚くそうです。ごぼうには、お腹の掃除をしてくれる食物繊維がたっぷり含まれています。ごぼう独特の香りやうま味

は皮のすぐ下にあるので、料理をする時には皮はむかずに、たわしで洗

うだけにしましょう。アクが強く、空気に触れると色が変わるので、白

く仕上げたい場合は、切った後、短い時間、酢水につけるといいですよ。

※五目うどんもごぼうサラダも、優しい味でおいしかったですよ。

9月5日(金)の給食

↑ ごはん、牛乳、じゃがいものチーズ煮、和風ドレッシングサラダ です。

今日は、じゃがいもクイズです。

【問題】 じゃがいもを一番多く作っている都道府県はどこでしょう?

① 岩手県

② 宮崎県

③ 北海道

正解は・・・

③ 北海道です。

日本で作られているじゃがいもの約8割が北海道のものです。北海道は、広い土地で大きな機械を使ってじゃがいもを作っています。

いろいろな料理に使われているじゃがいもは、野菜の中でも子どもたちに人気がありますね。

9月3日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、キムタクごはん、豆乳みそ汁 です。

キムタクごはんは、長野県の塩尻市の学校の栄養士が考えたメニューで、キムタクごはんの「キムタク」とは、「キムチ」と「たくあん」のことです。長崎県は伝統的に漬物の文化が発達している地域でありながら、子どもたちの漬物離れが進んでいました。そこで子どもたちに漬物をおいしく食べてもらいたいという想いから、このメニューが生まれました。2011年に全国放送のテレビ番組でキムタクごはんが取り上げられたことで、広く知られるようになりました。

9月2日(火)の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしの甘露煮、きゅうりのおかか和え、けんちん汁 です。

いわしに関するクイズです。

《問題》いわしは海の何と言われるでしょう?

① 海の米

② 海の大豆

③ 海の野菜

正解は ① 海の米です。

いわしはたくさんとれ、他の魚にとっても一番のえさになり、魚の主食になるという意味で、「海の米」と言

われます。

けんちん汁やきゅうりのおかか和えは、さっぱりとした味で、暑さで食欲の落ちているこの時期にはぴったりのメニューでした。

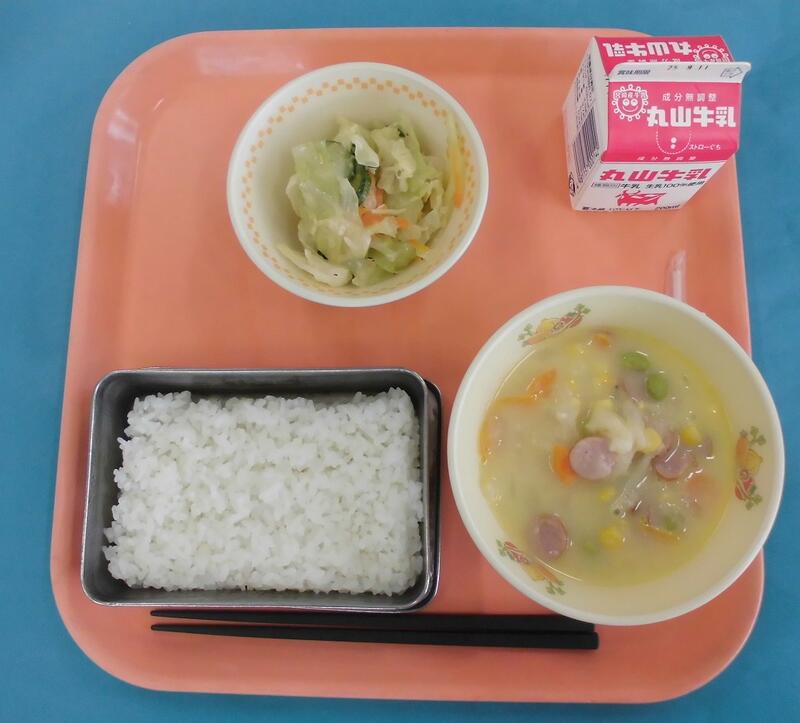

9月1日(月)の給食

↑今日の給食は、コッペパン、牛乳、酢鶏、ラビオリスープ です。

二学期が始まりました。新学期を迎え、みなさん、はりきっていると思いますが、この時期は夏の疲れがでてくるとともに、朝、夕の気温の変化で体調を崩しやすい時期でもあります。栄養・休養・運動をバランスよくとり、体調を整えましょう。ラビオリは、イタリアのパスタ料理のひとつです。小麦粉を練ってよくのばし、チーズや細かく刻んだ肉、野菜などを挟んでゆでたものです。トマトソースなどをかけて食べます。今日は、スープに入れましたよ。

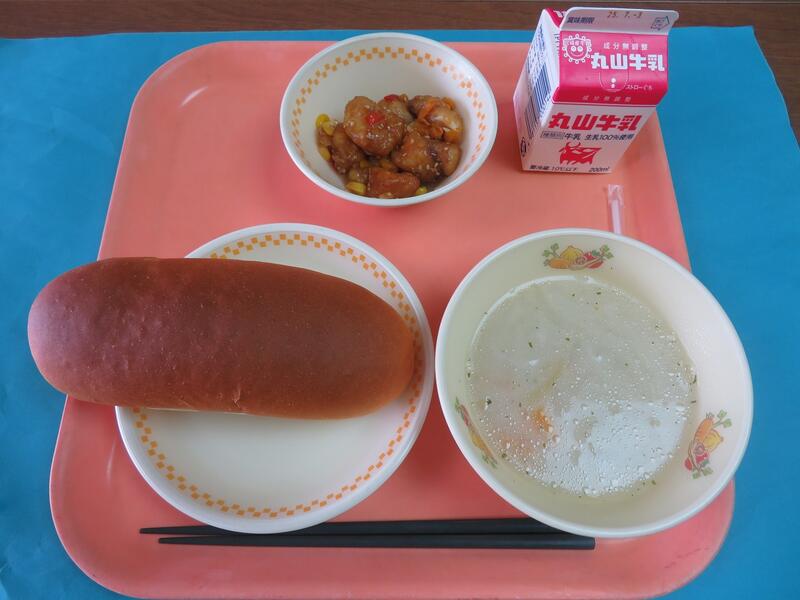

7月31日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ドックパン、牛乳、フカサンド、キャベツのサウザンドレッシング和え、ふわふわスープ です。

毎日暑いですが、夏バテしていませんか?夏バテを防ぐための4つのポイントは、①栄養バランスのとれた食事をとる ②朝食をしっかり食

べる ③豚肉などに多く含まれるビタミンB群をたっぷり食べる④冷たいものを食べすぎない です。明日から夏休みですが、規則正しい生活をし、充実した夏休みを過ごしてくださいね。

※今日が1学期最後の給食です。毎日美味しい給食を提供していただいた北浦町学校給食センターのみなさま、ありがとうございました。

7月30日(水)の給食

↑ 昨日の給食は、ごはん、牛乳、ホイコーロー、ぎょうざスープ でした。

※昨日は津波注意報の発令もあり、津波予想時刻前の避難も視野に入れ給食は11:30開始に早めてもらいました。バタバタしており1日遅れの紹介になります。おいしかったです。

7月29日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、れんこんサラダ です。

生のトマトと缶詰などのトマトの加工品はどちらが栄養があると思いますか?水煮缶やジュース、ケチャップなどの様々なトマト加工品は、完熟状態で収穫されてからすぐに加工されるので、栄養成分は生のものとほとんど変わりません。ただ、塩分が含まれるものもあるので、注意が必要です。今日のハヤシライスには、トマトをすりつぶして裏ごしをしたトマトピューレやトマトケチャップなどのトマトの加工品を使っています。

※北浦小の給食ハヤシライスはとっても美味しいですよ。

7月28日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、焼きそば、まめまめサラダ です。

大豆に関するクイズです。

【問題】からだに大切な栄養がぎっしり詰まった大豆は、よく「畑の○○」といわれますが、○○に入ることばは次のうちどれでしょう?

①王様 ②肉 ③野菜

正解は②肉です。大豆は「畑の肉」といわれるほど、体をつくるたんぱく質がたっぷり含まれいます。大豆は豆腐、みそ、しょうゆ、納豆、きなこ、油、もやしなど色々な食品に変身しますよ。

※1学期の給食も今日を含めてあと4日となりました。給食は栄養満点でありがたいですね。

7月25日(金)の給食

今日の給食は、ごはん、牛乳、魚のさっぱり揚げ、きゅうりの塩もみ、つぼん汁 でした。

今が旬の青じそは、大葉ともいいます。青じその爽やかな香りは料理のアクセントになりますね。青じそは、野菜の中でもビタミンAを多く含みます。ビタミンAは肌や目などの健康を守り、感染症を予防する働きがあります。また、香りの成分には、食中毒の菌をやっつける効果があります。刺身のつまには、よくしそがついていますが、これで納得ですね。

※「つぼん汁」は、熊本県人吉球磨地方の、郷土料理だそうです。野菜のうまみがたっぷりのおいしい一品でした。

7月24日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ミートソーススパゲティ、日向夏ドレッシングサラダ です。

食べ物クイズです。ヒントを3つ出すので、私が誰かを当ててください。

ヒント1 主役というよりは隠し味で料理を引き立てることが多いです。

ヒント2 独特のにおいがします。

ヒント3 豚肉と相性がよく、一緒に食べると体が元気になります。 正解は、にんにくです。今日のミートソーススパゲティにはにんにくと豚肉が入っているので、元気が出るメニューですね。

※ミートソーススパゲティは子ども達の大好きなメニューなので、みんな美味しく食べそうです。

7月23日(水)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、ごまみそ煮、おひたし です。

小松菜は、栄養豊富でくせがなく、様々な料理に使われます。小松菜クイズです。

【問題】小松菜の名前の由来はなんでしょう?

①初めて作った人の名前

②たくさん栽培されていた場所

③松の木の根本に生えているから

正解は②たくさん栽培されていた場所です。「小松川村」の「小松」という名を青菜につけ、「小松菜」となったそうです。

※小松菜のおひたしはあっさりしていて美味しくいただけました。

7月22日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、豚玉丼、かみかみサラダ です。

にんじんクイズです。《問題》にんじんはあることでナンバーワンの野菜です。何のナンバーワンでしょう?

①日本での生産量

②給食で使う回数

③子どもの苦手な野菜

正解は②給食で使う回数です。にんじんは、ほぼ毎日給食で使います。その理由は彩りもよく、栄養もたっぷりだからです。和洋中、どんな料理にも使えます。

※たしかに、にんじんを給食で見ない日はありませんねぇ。

7月18日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ゴーヤチャンプルー、夏野菜のみそ汁 です。

ゴーヤはウリ科の植物で、沖縄本島では「ゴーヤー」と呼びます。全国に広がるにつれ「ゴーヤ」と短く言い表わされることが多くなりました。いぼに覆われた見た目がレイシ(ライチ)に似ていることから「ツルレイシ」、また味から「にがうり」とも呼ばれます。ゴーヤには、病気から体を守ってくれるビタミンCが多く含まれています。また、苦みには食欲を増す効果があるとも言われています。給食のゴーヤチャンプルーはあまり苦くなく、食べやすいですよ。

※好き嫌いはあると思いますが、ゴーヤチャンプルー最高ですね!

7月17日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ジャージャーめん、小松菜サラダ です。

手洗いに関するクイズです。

《問題》石けんを使った手洗いで、ウイルスはどれぐらい減るでしょう?

①約100万個から約1万個に減った。

②約100万個から数百個に減った。

③約100万個から数個に減った。

正解は③約100万個から数個に減ったです。

手洗いは、感染症の予防に効果があります。石けんで約30秒ほどかけて、手のひら、手の甲、指先、爪の間、親指、手首などをしっかり洗いましょう。

※ジャージャー麺、おいしかったです。小松菜サラダはさっぱりしていいですね。

7月16日(水)の給食

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。給食では、しいたけがよく登場しますが、このしいたけは、地域で作られているものです。しいたけにはうま味成分であるグアニル酸がたっぷり含まれています。乾燥させてうまみ成分を凝縮させたほししいたけは、和食のだしとして欠かせない存在です。だしがきいていると、減塩(薄味でもおいしく食べること)ができます。また、しいたけには、お腹の掃除をしてくれる食物繊維もたっぷり含まれています。今日は冬瓜スープにしいたけが入っていますよ。

7月15日(火)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、五目ずし、魚そうめん汁 です。

酢は古くから使われている調味料です。今から6000~7000年前のバビロニア(現在のイラク周辺)で酢を作っていたという記録が残っています。酢には細菌が増えるのを防ぐ働きや、食べ物を軟らかくする働きがあります。また、酢を使うと塩気を感じやすくなるので、料理に使う塩の量を減らすことができます。そして、疲れた体を元気にしてくれる働きがあります。給食では酢の物や酢漬づけ、マリネ、サラダのドレッシングなど様々な料理で酢を使います。今日は五目ずしに入っていますよ。

※酢が体にいいのは分かります。しかし口内炎ができている今日のようなときの酢はつらいです…。

7月14日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、豚肉と野菜のカレー煮、アセロラジュレフルーツ です。

アセロラという果物を知っていますか?アセロラは直径が2センチ前後で、重さは5~8gと小さく、少しでこぼこした形をした赤い果物です。アセロラには、病気から体を守り、肌の健康を保つビタミンCがたっぷり含まれています。日本では、アセロラドリンクの登場でよく知られるようになりましたが、ゼリーやジャムにも使われます。今日は、アセロラジュレを使っています。ジュレは、ゼリーを崩したような見た目

で水分が多く、とろっとした食感のもののことをいいます。

※アセロラジュレフルーツがおいしくて幸せでした。

7月11日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ツナ丼、豆乳豚汁 です。

豚肉クイズです。【問題】豚肉を食べると体にどのようなよいことがあるでしょう?①疲れた体が元気になる ②おなかの調子がよくなる ③歯が痛いのがよくなる 正解は①疲れた体が元気になるです。豚肉にはビタミンB1がたっぷり含まれています。ビタミンB1は炭水化物をエネルギーに変えるために欠かせないビタミンです。豚肉を食べるとスタミナがつきます。

※豚肉のいっぱい入った豆乳豚汁はおいしかったですよ。

7月10日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、鶏肉とズッキーニのトマト煮、ひじきサラダ です。

ズッキーニは、何の仲間だと思いますか?…きゅうりに似ているからきゅうりの仲間かなと思った人もいるかもしれませんが、実は、ペポかぼちゃというかぼちゃの仲間です。完熟した実を食べるかぼちゃとは違いズッキーニは未熟な実を食べます。歯ごたえや味はなすに似ており、形は細長いものや丸いものもあり、色も緑と黄色があります。

※ズッキーニを食べる機会があまりないので、久しぶりに食べましたがおいしかったです。

7月9日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、千切り大根の煮物、鮭ボールの汁 です。

鮭に関するクイズです。【問題】鮭は何魚でしょう。①赤身魚 ②白身魚。正解は②白身魚です。鮭の身の色はピンクですが、これは鮭がえさとして食べたえびなどの色です。鮭のピンクの色素には、アスタキサンチンという名前がついており、私たちの体の老化を防ぐ働きがありますよ。

※今日の北浦小学校の給食もおいしかったです。暑いので冷えた牛乳がおいしかったです。

7月8日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、チキン南蛮、タルタルソース、ゆでブロッコリー、キムチスープ でした。

7月8日はチキン南蛮の日です。宮崎県延岡市の郷土料理であるチキン南蛮は、洋食屋「ロンドン」で修行をしていた2人の料理人が「ロンドン」のまかない料理をもとに考えた料理です。2人の料理人はそれぞれ「味のおぐら」と「直ちゃん」というお店を出しました。「味のおぐら」ではもも肉を、「直ちゃん」では胸肉を使ってチキン南蛮を作るそうです。また、甘酢だけのシンプルなものや、タルタルソースで味を加

えたものもあります。

※チキン南蛮最高です!私も大好きです!

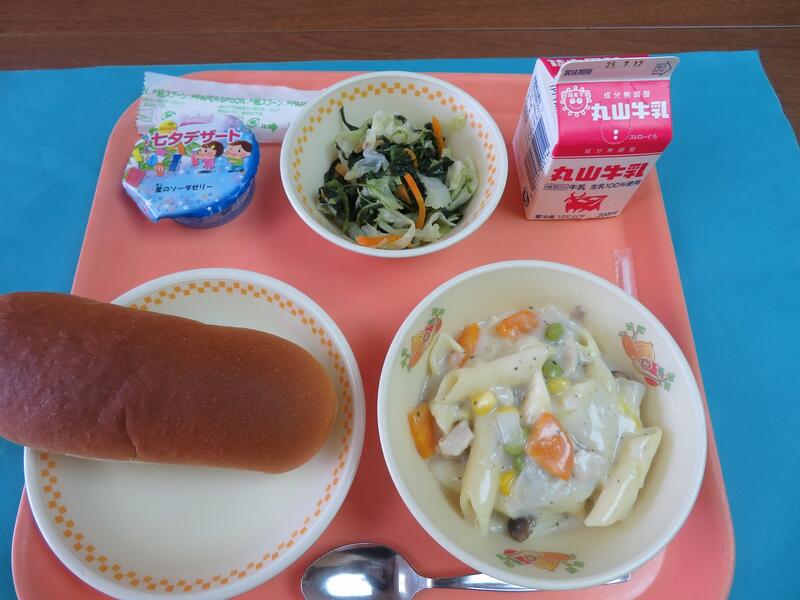

7月7日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、ペンネのクリームソース煮、ほうれん草のサラダ、七夕デザート でした。

七夕に関するクイズです。

【問題】7月7日の七夕にはそうめんを食べる風習がありますが、そうめんは何から作られているでしょう。

①小麦粉 ②片栗粉 ③豆腐

正解は①小麦粉です。

※今日は七夕ということで、デザートが付いていました。冷たくて爽やかなソーダ味のゼリーで幸せでした。

7月3日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豚肉のごまみそマヨネーズ、野菜コーンスープ です。

食べ物クイズです。今からヒントを3つだすので、私がだれかを当ててください。

ヒント1 その昔、ポルトガルから伝えられた野菜です。

ヒント2 北海道、千葉県、茨城県などで多く作られています。

ヒント3 緑の皮をむくと、中から黄色のつぶがたくさんでてきます。

正解は、夏が旬のとうもろこしでした。

※今日の野菜コーンスープはとうもろこしの存在感が抜群でおいしかったですよ。

7月2日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、厚揚げの中華煮、春雨の酢の物 です。

きゅうりは、夏が旬の野菜です。瑞々しい食感とさわやかな香りが、涼しさを感じさせてくれますね。

さて、きゅうりには、なぜ、とげとげがあると思いますか?きゅうのとげとげは、きゅうりが完熟するとしおれてなくなります。お店に売っているきゅうりの中には白い未熟な種が見られますが、本当はきゅうりは、種が熟すまでは食べられたくないので、とげとげを作って自分の身を守っているのです。私たち人間は、未熟なきゅうりがおいしいので食べています。

7月1日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのおかか煮、いんげんの和え物、野菜ごま汁 です。

ごまは「種実類」といって、種を食べるものの仲間です。種実類の仲間には、ごま以外にもアーモンド、くり、くるみ、ピーナッツ、ぎんなんなどがあります。ごまのルーツは、アフリカのサバンナ地帯とされています。歴史は古く、ナイル川流域では、紀元前3000年以上前から栽培されていたようです。ごまの種類は、種子の外の皮の色によって、白

、黒、金の大きく3種類に分けられます。世界には、色や形、大きさなど、様々なごまがあり、なんと!3000種類もあるそうです。ごまには、血管を若く保ち、老化を防ぐ働きがあります。

※7月になりました。今日の給食も美味しい給食です。

6月30日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、チャプチェ、ごぼうサラダ です。

食べ物ものクイズです。

《問題》競争などで相手を一気に抜いてしまうことを「〇〇抜き」といいます。〇〇に入る言葉はなんでしょう?

①だいこん ②にんじん ③ごぼう

正解は③ごぼうです。「ごぼう抜き」は、まっすぐなごぼうを土から一気に引き抜くさまから生まれた言葉ばです。

※暑い日には今日のごぼうサラダのような冷たいサラダがひんやりして美味しいです。

6月27日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、野菜のキムチチーズ煮、ごまじゃこサラダ です。

食事が終わった後にするあいさつ「ごちそうさま」にはどのような意味があると思いますか?ご馳走の「馳走」とは、もともと「走り回る」ことを意味しています。このあいさつは、昔、大事なお客様をもてなすために、馬に乗って遠くまでかけてまわって食べ物を集めてきた人たちの苦労への感謝を表わすものとして生まれたそうです。毎日食事ができているのは、様々な人達の協力があるからです。心を込めてあいさつをしましょう。

※教室からはいつも元気に「いただきます」「ごちそうさまでした」という声が聞こえてきます。

6月26日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、フカのピリカラフル、白花豆のスープ です。

フカとは、何の魚のことでしょう?・・・サメです。サメは、地域によって、サメ、フカ、ワニなど呼び方が違います。宮崎県では、延縄、底引網で捕ったドチザメ、ツマリザメなどが食べられており、刺身や湯がいてすみそなどで食べます。あっさりしており、食欲がない夏などでもおいしく食べられますよ。また、今日は油で揚げたフカと野菜を砂糖、酢、醤油、トウバンジャンで絡めて、食べやすく料理しました。宮崎県産のカラーピーマンも入っているので、彩りもいいですね。

※フカと聞いておそるおそる食べてみましたが、あっさりしていて美味しくいただけました。

6月25日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、フルーツナタデココ でした。

ナタデココクイズです。《問題》ナタデココの材料はどれでしょう?

①寒天 ②ココナッツミルク ③豆腐

正解は②ココナッツミルクです。ナタデココとは、ココナッツミルクにナタ菌(酢酸菌)を加え発酵させた発酵食品です。寒天に似ている独特の歯応えがあり、デザートなどによく使われます。

※ 個人の問題ですが、家でカレーを食べた翌日の給食がカレーのことが多いのはなぜでしょう…

6月24日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、炒り豆腐、酢みそあえ です。

サラダや煮物、漬物など様々な料理に使われる大根は春の七草のひとつ「すずしろ」にも数えられ、古くから親しまれてきた野菜です。栽培の歴史は野菜の中で最も古いものの一つであり、古代エジプトではピラミッドを作る人達に、たまねぎやにんにくと一緒に、はつかだいこんが配られてていたそうです。だいこんはでんぷんを分解する働きがあるため、ご飯やパン、いも類などのでん粉食品の消化を助け、食べ過すぎによる胃もたれを予防してくれますよ。

※暑いときは、酢を使ったおかずがさっぱりしていいですね。

6月23日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、なすとひき肉のスパゲティ、ほうれん草とコーンのサラダ でした。

なすは、初夏から秋が旬の野菜です。各地で、小なすやかもなすなど、様々な種類のなすが出回ります。なすは、焼く、煮る、揚げる等、どんな料理にしてもおいしく食べることができます。なすに関するクイズです。

《問題》なすを切るとわかりますが、なすには種が入っています。なす1本には、種が何粒程度入っているでしょう?

①50~300粒 ②500~2500粒 ③1万粒

正解は②500~2500粒です。品種によって違いはありますが、たくさん入っていますね。

※今日はみんなが大好きなスパゲティですね。喜んで食べたことでしょうね。

6月20日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ミルクおから、おいもたっぷり汁 です。

「卯の花」とも呼ばれるおからは、豆腐を作る過程でできるもので、豆腐の絞りカスです。カルシウム、ビタミンB群、鉄などが豊富で、豆腐には少ない食物繊維が多いので、便秘にも効果的です。特別な味や香り、クセがないので、他の食品と簡単に組み合わせることができます。ハンバーグやコロッケ、クッキーやケーキになど、色々な料理に混ぜて使ってみるとよいでしょう。

※「ミルクおから」は美味しかったですよ。

6月19日(木)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、炒めビーフン、ブロッコリーサラダ です。

食べ物クイズです。《問題》ビーフンは何からできているでしょう?

①小麦 ②米 ③いも

正解は①米でした。ビーフンはうるち米を原料として作られる米粉の麺のことで、昔から中国南部や台湾の米の産地で作られていました。麺の種類には細いものや幅の広いものもあり、炒めビーフン、焼きビーフン、汁ビーフンなど、中国料理や台湾料理の素材としてよく使われています。

※今日も美味しい給食でした。炒めビーフンは子ども達も大好きでしょうね。

6月18日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、魚のいそべ揚げ、ゆかり和え、かきたま汁 です。

お店の卵売り場には様々な卵が並んでいます。殻の色の違いでいえば、白玉と赤玉があります。一般的な白玉に比べて、赤玉の方が栄養があると思われていますが、栄養面での違いはありません。一方で、エサにヨードやDHAを加え、より多くの栄養をとれるようにしている卵もあります。卵はひながかえるのに必要な栄養がぎゅっと詰まった、栄養満点の食べ物です。体を作るたんぱく質、病気から体を守るビタミンA、体を新しく作り替えていくビタミンB群などが多く含まれています。

※魚の磯辺揚げは一口サイズで味も良く、子ども達の好きそうなおかずでした。

6月17日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、肉みそ丼、あじのつみれ汁 です。

宮崎県はピーマンをたくさん作っている県です。ピーマンが今のように食べられるようになったのは、戦争が終わってからです。私たちが普段食べているピーマンは緑色ですが、これは未熟な状態で収穫されたもので、完熟すると、中に含まれるカプサイチンという赤い色素が増えて赤いピーマンになります。病気から体を守ってくれるビタミンCやβカロテンがとても多く含まれています。

※ 暑くなってきましたね。給食で出てくる牛乳は冷たくて最高です。

6月16日(月)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、かぼちゃのシチュー、海藻サラダ です。

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。食べ物クイズです。今からヒントを3つ出すので、私は誰かを当ててください。

ヒント1:宮崎県で一番多く作られています

ヒント2:俳句では夏の季語です

ヒント3:かっぱの大好物です

正解は、きゅうりです。宮崎県の令和5年のきゅうりの収穫量と出荷量は日本一です。特に冬春きゅうりの収穫量は全国の約2割を占めています。

※今日のかぼちゃのシチューがおいしかったです。子ども達も喜んで食べてしまいそうです。

6月13日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、肉野菜炒め、団子汁 です。

6月は食育月間です。食育とは生きる上での基本であって、勉強や運動の基本となるもので、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力をつけ、健康な食生活を送ることができる人を育てることをいいます。食育の具体的な取組みとしては、バランスよく食べること、よく噛んで食べること、みんなで楽しく食べること、和食文化を伝えること、手を洗うこと、食べ残しをなくすこと、食・農の体験をすること、災害に備えること、地域の食材を食べること等がありますよ。食に関心を向けてみましょう。

※今日の団子汁は家庭の味を感じる優しい味でした。

6月12日(木)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、厚揚げのミートソース煮、玉ねぎドレッシングサラダ です。

厚揚げは水切りした豆腐を厚めに切って高温の油で揚げたもので、同じ量の豆腐よりもたんぱく質、カルシウム、鉄などの栄養素がたっぷり含まれています。地域によっては「生揚げ」とも呼びます。厚揚げは油で揚げているので、崩れにくく、焼き物、煮物など色々な料理に使いやすいので、給食でもよく使います。腹持ちもよいので、育ち盛りのみなさんには、特におすすめの食材です。厚揚げを調理する時には、多めの熱湯で下ゆですると、油っぽさがなくなりますよ。

※今日もすべておいしかったです。たまねぎドレッシングが甘くておいしかったですよ。

6月11日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、鶏肉のレモン和え、ゆでブロッコリー、わかめスープ です。

鶏肉には、私たちの体を作るたんぱく質や肌や目の健康を保つビタミンAが多く含まれています。世界三大美人の一人、楊貴妃は、鶏肉の手羽先の煮込んだ料理を大変好んで食べていたそうですよ。皆さんが普段よく食べている鶏肉の多くはブロイラー(若鶏)と呼ばれる鶏です。普通は産まれてから50日で出荷されるため「若鶏」と呼ばれています。さて、ブロイラーを日本で一番育てている県はどこでしょう?・・・それは宮崎県です。全国1位です。すごいですね。

※「鶏肉のレモン和え」は子ども達が喜んで食べる美味しさでした。

6月10日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのうめ煮、きゅうりと大豆のコロコロ漬け、はちはい汁 です。

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。歯を丈夫にするためには、バランスのとれた食事をとることが大切です。また、歯を作っているカルシウムをしっかりとることも重要です。カルシウムは体内に取り込まれにくい栄養素のひとつです。カルシウムは小魚や牛乳、野菜などの食べ物に含まれていますが、カルシウムが一番体に吸収されやすい食べ物は、牛乳やヨーグルトなどの乳製品です。皆さんは、休日も牛乳やヨーグルトを食べていますか。カルシウムをとるためにも、休日も牛乳、ヨーグルトを食べましょう。

※「八杯汁」は豆腐・干し椎茸などが入った精進料理とのことです。おいしかったですよ。

6月9日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、カレーうどん、千切り大根のおかか和え でした。

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。健康な歯と口

を作るためには、かみごたえのあるものを食べるといいです。今日は、かみごたえのある「千切大根」を使い、和え物を作りました。自然とかむ回数が増えますね。あまりかまずに食べて、お腹が痛くなったことがある人もいるのではないでしょうか。よくかんで食べるとだ液がたくさん出ます。だ液には食べ物の消化を助ける働きがあるので、お腹も痛くなりませんよ。また、だ液には虫歯を防ぐ働きもあります。

※カレーうどんは出汁も効いていて美味しかったですよ。

6月6日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、魚の変わり揚げ、ちんげんさいのスープ です。

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。歯と口の健康に関するクイズです。《問題》だ液がたくさん出る食事はどちらでしょう?

①ハンバーガーやポテトなどのファストフード

②ごはん、きんぴらごぼう、焼き魚などの和食

正解は、②ごはん、きんぴらごぼう、焼き魚などの和食です。和食は噛

む回数が多くなるため、だ液もたくさん出ます。

※ 今日の「魚の変わり揚げ」はおいしくてご飯がすすみました。