今日の給食

6月5日(木)の給食

↑ 昨日の給食は、食パン、牛乳、鶏肉と野菜の卵とじ、青豆サラダ、はちみつ&マーガリンパキッテ でした。

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。歯と口の健康に関するクイズです。《問題》歯の健康にとってあまりよくない食べ方は次のうちどれでしょう。

①ゆっくり時間をかけて食べる

②飲み物で流し込みながら食べる

③おやつに固いものを食べる

正解は②飲み物で流し込みながら食べるです。このような食べ方では、だ液がたくさんでません。

※うっかり昨日の給食をアップするのを忘れておりました。昨日の給食もおいしかったでよ。

6月4日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ひむかチンジャオロース、がんもどきのみそ汁 です。

6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。スポーツをする人にとって、歯はとても大切です。オリンピックのような大きな大会が開催されると、表彰台の上でメダルを首にかけて、誇らしげに笑っている選手の顔がテレビなどで報道されます。よく見ると、メダルをとる選手はみんなきれいな歯をしていますね。虫歯になると歯が痛くて競技に集中できないだけでなく、痛い歯をかばい噛み方が偏り、体のバランスが狂うとも言われています。また、歯の痛みのために十分な食事をとることや食べ物をしっかり噛むことができなくなります。虫歯がある人は早めに治療しましょう。

※「ひむかチンジャオロース」って何だろう?と思ったのですが、県産の千切り大根が入っているチンジャオロースでした。美味しかったです。

6月3日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、じゃがいものそぼろ煮、アーモンド和え です。

ナッツ類には、肌や血管の老化を防ぎ、頭の働きをよくしてくれる働きがあります。今日のサラダには、アーモンドが入っています。アーモンドは、ナッツ類の中では、骨を丈夫にするカルシウムや貧血を予防する鉄を多く含みます。香ばしくかりっとした歯触わりがおいしいですね。ナッツ類は体によい食べ物ですが、エネルギーが高めなので食べ過す

には注意しましょう。今日のように細かく刻んでサラダに入れたり、ピーナッツバターなどの加工品を使ったりするとよいでしょう。

※ じゃがいものそぼろ煮に入っている具材は、食べやすいようにどれも小さく刻んでありました。調理員さんのご苦労・努力を感じながらいただきました。

6月2日(月)の給食

↑今日の給食は、バーガーパン、牛乳、照り焼きチキンパティ、ゆでキャベツ、ミネストローネ です。

ミネストローネクイズです。

【問題】ミネストローネはどこの国の料理でしょう?

①ベトナム ②イタリア ③フランス

正解は・・・ ②イタリアです。

ミネストローネはイタリアの野菜スープです。イタリアで使う野菜は季節や地域によって様々で、決まったレシピはないそうです。

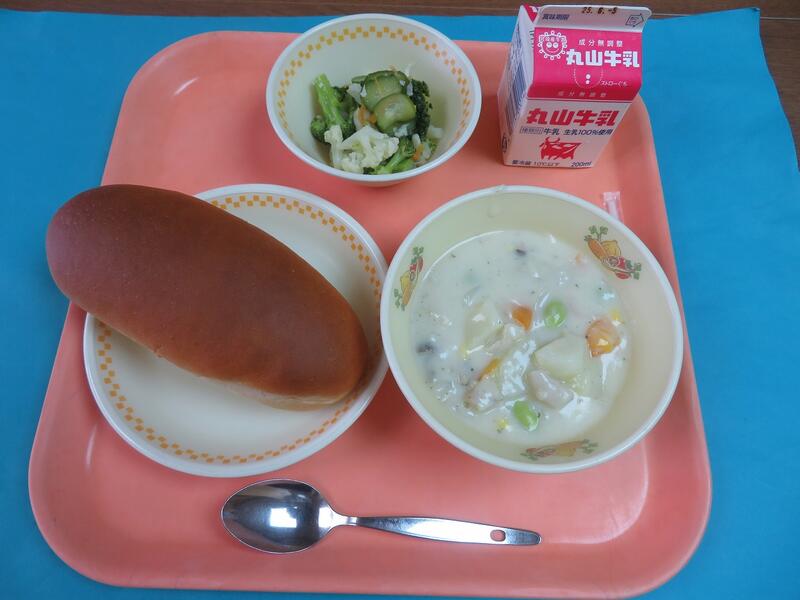

5月29日(木)の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、白身魚のクリームシチュー、つぼみふっくらサラダ です。

「たいは一人はうまからず」ということわざを知っていますか?これは例えばたいのようなおいしい料理であっても、たった一人で食べるのであれば味気なく感じることから、食事の時は大勢で食べる方がおいしく感じられるという意味です。食事は家族や友達など、多くの人と一緒になって食べると料理もおいしく、楽しいひと時を味わうことができます。このことわざに似た表現が英語にもあります。食事はみんなで食べると楽しいということは、世界共通のようですね。

※学校の責任者は給食提供前に食の安全を確認するために「検食」をすることが学校給食法で定められています。北浦小でも11時過ぎにいつも検食をしています。いつも問題なしです。

5月28日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、肉じゃが、和風ドレッシングサラダでした。

食べ物クイズです。《問題》フランスで大地のりんごと呼ばれている食べ物はどれでしょう?①じゃがいも ②にんじん ③こまつな

正解は①じゃがいもです。じゃがいもは、フランスでは大地のりんごと呼ばれるほど、ビタミンCを始めとしたビタミン類を多く含みます。ビタミンCには病気から体を守り、血管や肌の調子を整える働きがあります。

※肉じゃがは地方や家庭によって牛肉・豚肉など分かれますよね。今日は豚肉の肉じゃがでおいしかったです。

5月27日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、キムタクごはん、根菜つくね汁 です。

キムチはどこの国の食べ物か知っていますか?キムチは無形文化遺産にも登録された、韓国の代表的な発酵食品です。キムチという言葉は「野菜の塩漬け」を意味する「チムチェ」に由来します。キムチには白菜キムチや大根キムチ、きゅうりキムチなど様々な種類があります。今日の給食は白菜キムチです。キムチには乳酸菌がたっぷり含まれているので、ヨーグルトやぬか漬けと同じように、病気から体を守る働きやお腹の調子を整える働きがあります。

※キムタクごはんは誰が考え出したのですかね?すごくおいしいメニューです。

5月22日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、八宝菜、フルーツ杏仁 です。

果物には、ビタミンや食物繊維、ミネラルがたっぷり含まれています。果物は食べてから短い時間でエネルギーになるので、夕食よりも朝食や昼食で食べるのがおすすめです。1日に200g程度を目安に食べましょう。100gの目安はみかん1個、キウイ1個、バナナで1本、いちごで6粒、りんごで半分です。給食では調理の都合上、生の果物ではなく缶詰を出すことが多いですが、缶詰には砂糖なども入っているので、生の果物がおすすめです。

※フルーツ杏仁は果物がたくさん入っていておいしかったです。

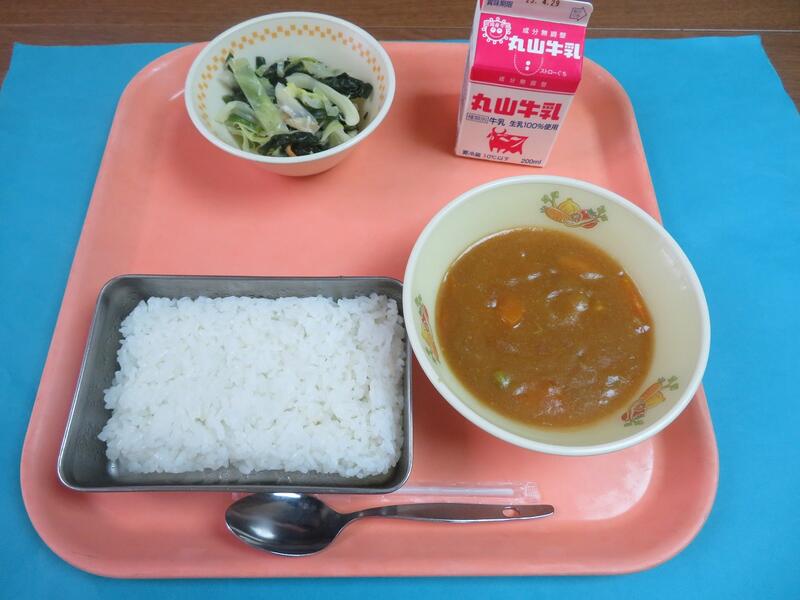

5月21日(水)の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、フレンチサラダでした。

今日は頭の体操です。今から野菜のクイズを出すので考えてみてください。私は薄茶色の薄い服を着ています。服をとると真っ白です。私は何もしていないのに、みんなはすぐに泣き出してしまいます。さて、私は誰でしょう?

・・・答えは玉ねぎです。

私は給食のどんな料理に使われているか知っていますか?みなさんの好きなカレーライスやハンバーグ、野菜スープ、サラダなど、たくさんの料理に使われています。

5月20日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのしょうが煮、いんげんのごまあえ、具沢山みそ汁 です。

しょうがの辛み成分の「ジンゲロン」には、体を温める働きがあります。そのため、かぜのひき始めや冷え性などに効果があります。また、ものの臭みを消す働きもあり、お肉などと一緒に調理をすると、臭みがなくなるとともに、お肉もやわらかくなります。一度に多くは食べられませんが、薬味や煮込み料理などに入れるとよいでしょう。今日はいわしのしょうが煮に、しょうがが入っていますよ。

※いわしのしょうが煮は、しょうがの味を感じる美味しい味でした。

5月19日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、わかめうどん、ごまマヨサラダ です。

その昔、ごまはとても貴重なもので、牛一頭とごま一粒が交換できたそうです。また、エジプトではごまをお化粧に使ったり、薬に使ったりしていたそうです。ごまには体によい脂肪がたくさん入っており、血液の流れをよくしたり、血圧を下げる働きがあるので、中国では「若返りの薬」といわれます。ごまを食べる時には、そのままで食べるよりもすり鉢でよくすって食べると消化が良くなりますよ。

※わかめうどんは温かくて優しい味でおいしかったです。

5月16日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、マーボー春雨、千切り大根のラー油あえ です。

毎月16日は「ひむか地産地消の日」です。では、今日は食べ物クイズです。今からヒントを3つ出すので、何の生き物かをあててください。ヒント①1年に20頭ほどの赤ちゃんを産みます ヒント②食べるとスタミナがつきます ヒント③宮崎県は全国で2番目に多く育てています。 正解は「豚」です。今日は、マーボー春雨に宮崎県産の豚肉が入っていますよ。

※ 調理実習があった6年生はお腹いっぱいで少々苦しそうでした。

5月15日(木)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、ポークビーンズ、みかんサラダです。

大豆は畑の○○と言われますが、○○に入る言葉は何でしょう?・・・正解は畑の肉です。大豆には肉に負けないぐらいのたんぱく質が入っています。たんぱく質は、筋肉や内臓など、私たちの体を作ってくれます。また、大豆に含まれるレシチンは記憶力アップに効果があるそうです。ちなみにアメリカでは大豆のことを「大地の黄金」と呼んでいるそうです。

※ ポークビーンズはたくさんの大豆が入っており、栄養満点です。

5月14日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、魚の南蛮漬け、小松菜のみそ汁 です。

今日の魚は「あじ」です。「味がいい」ということから名づけられたと言われるあじは、まあじ、しまあじ、むろあじなど種類も多く、日本ではなじみの深い魚のひとつです。干物や塩焼きにして食べられるほか、新鮮なものは生で食べられます。あじは、長崎県や島根県を中心に、全国で水揚げされています。あじには私たちの体を作ってくれるたんぱく質という栄養素がたっぷり含まれていますよ。

※ あじの南蛮漬けがとても美味しかったです。味噌汁も栄養満点でした。

5月13日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、けいはん、一食のり、豚肉と厚揚げの炒め物 です。

郷土料理クイズです。《問題》「けいはん」はどこの県の料理でしょう?①宮崎県 ②鹿児島県 ③大分県 正解は②鹿児島県です。「けいはん」は鹿児島県、奄美地方の郷土料理です。その昔、薩摩藩の役人を接待するために考えられた料理だそうですが、もともとは島でのお祝いや客などへのもてなし料理だったそうです。奄美では、パパイヤの漬け物をのせたりします。郷土料理は、その地域の気候風土によって色々な材料や調理法があっておもしろいですね。

※ 鶏飯は美味しく、お茶漬けのようにさらさら食べることができ、あっという間になくなってしまいますね…

5月12日(月)の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、和風スパゲティ、トマトミートオムレツ、ゆでキャベツ です。

ビタミンUとは、キャベツから発見されたビタミンに似た働きをするもので、キャベジンとも呼ばれます。胃薬の名前にキャベジンというのがあるように、胃腸(お腹)の働きをよくしてくれます。また、病気から体を守ってくれるビタミンCもたっぷり含まれています。キャベツの芯は苦手な人も多いかもしれませんが、ビタミンCは、芯の周りに特に多く含まれています。芯は固いので、スープなどに入れて軟らかくして食べるのがよいでしょう。キャベツの芯を残さず食べることは、食品ロスを減らすことにもつながりますよ。

※オムレツの中にミートソースが入っていて、食べたらびっくりでした。おいしかったです。

5月8日(木)の給食

↑今日の給食は、食パン、牛乳、ツナサンド、トマトスープ、ぶどうゼリーです。

今日のスープには、トマトが入っています。トマトには体から病気を守ってくれるビタミンAやビタミンCが多く含まれています。また、トマトの赤い色の成分の「リコピン」には老化を防ぐ働きがあります。火を通したり、油と一緒に食べると体に取り込まれやすくなりますよ。トマトの種の周りのゼリーのような所には、うま味成分のグルタミン酸が多く含まれています。

5月7日(水)の給食

↑ 今日の給食は、麦ごはん、牛乳、から揚げ、ゆでブロッコリー、なめこ汁です。

なめこは、きのこのひとつで、ブナやナラ、サクラなどの広葉樹の倒木、切り株、枯れた木の幹などに生えます。お店に売っているものは小粒なものが多いですが、最近はカサが大きななめこも売っています。お腹の調子を整える食物繊維はもちろんですが、血圧を下げるカリウムも含みます。味噌汁の具材や大根おろしと和えてポン酢などを加えたなめこおろしとして食べられるほか、カサのおおきななめこは天ぷらなどにするのもおすすめです。

※から揚げは子ども達の大好きなメニューです。今日の給食もみんな笑顔でおいしそうに食べていました。

5月2日(金)の給食

↑ 今日の給食は、たけのこごはん、牛乳、豚汁 です。

たけのこのおいしい季節です。今から1300年ほど前に作られた古事記という本にも書かれているほど、たけのこは昔から日本で食べられていた食べ物です。皮につやと水分があり、切り口がみずみずしく丸いものがおいしいたけのこです。たけのこは、芽を出してから10日間が食べられる期間で、それを過ぎると竹になるので「筍」(たけかんむりに旬)と書きます。みなさんにも、竹のようにすくすく伸びてほしいという願いをこめて、「たけのこごはん」を作りました。

※ 旬のたけのこはおししかったですよ。

5月1日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルメーク揚げパン、牛乳、鶏肉と野菜のミルクカレー煮、型抜きチーズ でした。

牛乳クイズです。《問題》牛1頭から1日でとれる牛乳の量は、みなさんが今飲んでいる200mlの牛乳何本分でしょう?①およそ50本分 ②およそ100本分 ③およそ300本分

正解は②およそ100本でした。牛1頭から1日で20~30Lぐらいの牛乳をとることができます。

※ 子ども達は揚げパンが大好きです。口の周りをココアまみれにしながら、美味しそうに食べていました。

4月30日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、マーボー厚揚げ、ナムルでした。

今日のマーボー厚揚には、大豆ミートが入っています。大豆ミートは大豆ですが、お肉のような食感なので、給食ではひきにくの代わりに使うこともあります。最近は、スーパーや外食でも、大豆ミートをよくみかけるようになりました。大豆は畑の肉とも言われ、たんぱく質が豊富です。また、がん予防や動脈硬化予防(血管が硬くなるのを防ぐ)、お腹の調子を整えてくれる働きもありますよ。1日1回は積極的に食べたい食品のひとつです。

※ 今日で4月もおしまいです。あっという間の4月でした。毎日おいしい給食でした。

4月28日(月)の給食

↑ 今日の給食は、バーガーパン、牛乳、フィッシュバーガー、ゆでキャベツ、コンソメスープでした。

食べものクイズです。【問題】シュークリームの名前のもとになった野菜は何でしょう?①キャベツ ➁かぶ ③ブロッコリー

正解は①キャベツです。シュークリームの「シュー」とは、フランス語でキャベツのことをいいます。シュークリームは、丸くふくらんで表面にたくさんのひだがついていて、その形がキャベツに似ているからと言われています。

※ パンに魚のフライとキャベツを挟むのに苦労していた1年生も小さな口でおいしそうにフィッシュバーガーを食べていましたよ。

4月25日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、茎わかめの金平、いわしのつみれ汁です。

いわしは、昔から親しまれてきた魚です。平安時代に源氏物語を書いた紫式部も、「日本では誰でもいわしを食べる、食べな人はいない」という内容の歌を詠んでいます。いわしには、EPAやDHAなど体によい油が多く含まれています。これらの油をとることで記憶力が高まるそうですよ。今日の魚は骨まで柔らかく煮てあるので、骨を丈夫にするカルシウムもとれますよ。

※いわしのつみれ汁はやさしい味でおいしかったですよ。

4月24日(木)の給食

↑ 今日の給食は、ミルクパン、牛乳、豆腐のチリソース、パインサラダでした。

パイナップルは、パイナップル科アナナス属の果物です。ヨーロッパでは「アナナス」として親しまれていますが、パイナップルは英語のパイン(松)とアップル(りんご)の合成語に由来しています。パイナップルには、たんぱく質分解酵素のブロメリンが含まれており、肉を柔かくし、消化を助ける効果があるので、酢豚に入れることもありますよ。今日はパイナップルの酸味を生かし、サラダにしました。

※ 北浦小学校の給食は安心・安全・栄養満点、そして美味しいです。

4月23日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、揚げかつおの香り和え、ゆでブロッコリー、もずく卵スープでした。

かつおは世界中の温かい海に住む魚で、さばの仲間です。かつおの旬は年に2回あります。新緑の頃の初ガツオと秋の戻りガツオの2回です。新緑の頃はさっぱりとした、秋は脂ののった、それぞれのおいしさが楽しめます。宮崎県では、日南地方でかつおがよくとれます。かつおは泳ぎがとても速い魚で、なんと!時速約60キロ、車の速さと同じぐらいのスピードで泳ぐことができるそうです。刺身やたたき、ステーキ、サラダ、角煮など様々な料理で楽しむことができます。

※今日は本年度初めての午前中5時間授業です。給食開始は12時30分、いつもより待ち遠しい給食ですね。

4月22日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、ほうれん草の和え物です。

《問題》今日の給食には「胃腸のほうき」と言われる食べ物ものが入っていますが、それは次のうちどれでしょう?①ほうれん草 ②にんじん ③きゅうり 正解は①ほうれん草です。ほうれん草に含まれる消化吸収のよい食物繊維が胃腸の調子を整え、便通をよくしてくれます。また、目や粘膜を健康にしてくれるビタミンAも多く含まれています。

※給食のカレーは大好きな子が多いメニューですね。今日のカレーも美味しかったですよ。

4月18日(金)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、炒めビビンバ、春野菜のスープ でした。

春から初夏にかけて旬をむかえるアスパラガスは、長野県や北海道が主な産地です。アスパラガスの語源は「たくさん分かれる」「激しく裂ける」というギリシャ語から来ており、新芽という意味をさすと言われています。よく見かけるのは「グリーンアスパラガス」ですが、くせの少ない「ホワイトアスパラガス」や、やわらかい食感が特徴の「紫アスパラガス」などもあります。栄養としては、ビタミンや食物繊維、さらに栄養ドリンクにも使われているアスパラギン酸も含まれています。

4月17日(木)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、コーンシチュー、フルーツポンチでした。

とうもろこしにはいくつかの種類があります。料理によく使うのは「スイートコーン」という種類です。また、煎るとぽんぽんはじける「ポップコーン」という種類もあります。人が食べるもの以外では、牛や豚、鶏などのえさになる「デントコーン」という種類もあります。とうもろこしは、もともと中南米の暑いところの作物ですが、寒いところでも作られるようにだんだん品種改良され、今では世界中で作られています。とうもろこしには、エネルギーとなる炭水化物や体の調子を整えるビタミン、ミネラルが多く含まれていますよ。

※ 今日から1年生も給食が始まります。ちゃんと食べることができたかな?

4月16日(水)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのかぼすレモン煮、きゅうりに塩もみ、千切り大根のみそ汁でした。

毎月16日は1ー「ひ」、6ー「む」、日ー「か」で「ひむか地産地消の日」です。この日は、「みやざきの食と農を考える県民会議」で、「食育」と「地産地消」を実践する日と決められました。農業は宮崎県の主な産業のひとつです。温暖な気候を利用して様々な食物が作られています。宮崎県の農畜産物は、東京や大阪などの大都市へトラックやフェリーを使って出荷されます。ところで宮崎県では、千切大根や干し大根など、特に大根の加工品を多く作っています。給食では、みなさんに宮崎県の特産品を知ってほしいという思いから、煮物、汁物、和え物など色々な料理で千切大根だいこんを使っていますよ。

※今日の給食も、とっても美味しかったですよ!

4月15日(火)の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、たけのこのうま煮、ごまじゃこサラダでした。

たけのこは、春が旬の野菜です。たけのこは成長が早く、すぐに竹となってしまうため、生のたけのこを楽しむことができるのは限られた期間です。たけのこにはいくつかの種類がありますが、一般的なのが大型で厚みのあるモウソウチクです。たけのこには独特のかおりと味、そして歯ごたえがあり、煮て、焼いてと様々な料理の食材として活躍しています。栄養としては、おなかの調子を整える食物繊維がたっぷり入っていますよ。

※4月ですが、まだ肌寒い日もありますね。温かいおかずが体を温めてくれます。

4月14日(月)の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、豆腐ナゲット、マロニースープでした。

今日は「豆腐も煮えれば締まる」という豆腐に関することわざを紹介します。豆腐はそのままよりも、火を加えると硬くなります。煮すぎた豆腐は味は落ちますが、豆腐は煮ると硬くなるということを示したのが「豆腐も煮えれば締まる」です。豆腐も締まるのだから人も苦労を重ねることによって、人間的に幅広くなり、一回り大きくなるという教えを示しています。食べ物ものに関することわざは、この他にもたくさんあります。調べてみるとおもしろいかもしれませんね。

※1年生は17日(木)から給食が始まります。楽しみですね。

4月11日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ぶたしゃぶサラダ、かぼちゃのみそ汁でした。

みそは大豆を発酵させて作る調味料です。熟成したみそには、がんをおさえる力があると言われています。みそは、煮た大豆をつぶし、麹と塩を加え混ぜ合わせて作ります。これを容器につめて1年ほど置いたら完成します。みそには、麹菌や酵母、乳酸菌といった微生物が多く存在しています。これらの微生物は、腸内環境を整えたり、病気に負けない体を作ったり、私たちの体を健康にしてくれる働きがあります。栄養たっぷりのみそですが、塩分も多いので、調味料として適度に食べるといいですね。

※今日は北浦小の入学式!13名の1年生が入学しました。おめでとうございます。

4月10日の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、じゃがいものチーズ煮、人参ドレッシングサラダでした。

じゃがいもには体を動かすエネルギーのもとになる「でんぷん」がたくさん含まれています。じゃがいもの主な種類は男爵とメークインです。聞いたことはありますか?男爵は丸くてぼこぼこしています。メークインは長い形で表面は滑らかです。給食ではメークインを使います。じゃがいもは、江戸時代にジャワ島のジャカルタからオランダ人が持ってきました。「じゃがたらいも」と呼ばれていましたが、それが短くなって「じゃがいも」と呼ばれるようになりました。

※ 北浦小のパンの日は月曜・木曜、今日が本年度初めてのパンの日でした。

4月9日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、肉団子の甘酢炒め、ワンタンスープでした。

みなさんは、食器を正しく並べることができていますか?食事の時、ご飯は自分から見て左に、汁物は右に置きます。これは日本では左上位という考え方があり、日本人にとって大切なお米を敬う気持ちにも関係しています。一方、汁物を一般的に利き手側である右に置くことで、こぼすのを防いでいます。だから、お客様にお茶とお菓子を出すときには、お茶は右に、おかしは左に出しますよ。

北浦小学校での給食2日目の校長の柴岡です。北浦小の給食はすごくおいしいです。

4月8日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、親子丼、春雨の酢の物でした。

令和7年度初の給食です。

給食センターからのメッセージです。『進級おめでとうございます。今日から新しい学年での給食が始まりますね。給食を通して、食事の大切さや感謝の気持ち、また、食事マナーや食文化等など、たくさんのことを学んでくださいね。おいしくて安全な給食をお届けできるよう、給食センター職員みんなで頑張がんばりますので、1年間よろしくお願いします。』

3月12日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、ハヤシライス、キャベツのレモン味でした。

今日のハヤシライスは、南浦中学校のリクエスト献立です。成長期は命を保ち活動するだけでなく、成長するためのエネルギーや栄養素が必要です。成長期に必要な栄養素の一つにカルシウムがあります。カルシウムは骨や歯の材料で、不足すると将来骨がもろくなる病気になりやすくなります。骨量は10歳代で増加し、20歳前後でピークになります。10歳代のころに骨密度を高めてカルシウムを貯金することが大切です。

3月11日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、メヒカリのカレー揚げ、きゅうりのコロコロ漬け、白菜の味噌汁でした。

白菜は英語でチャイニーズキャベツといい、日本には明治時代の初めに入ってきました。戦争で外国に行った兵士たちが、そこで初めて白菜を食べ、その大きさや味に感心したことが日本各地に白菜が広まるきっかけとなりました。白菜は漬け物や炒め物、鍋、スープ、サラダ、クリーム煮、など、様々な料理に使うことができます。白菜母がずっしりとまいていて重たいものや刃先が少し枯れたようになっているものがおいしいそうです。

3月10日の給食

→ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、高菜ビーフン、パンプキンサラダでした。

食事の後片付けについてです。食事の片付けの際に食器や調理器具を洗いますが、その時に流した水は主に下水道に流れて下水処理をする施設へ運ばれ、きれいになってから海や川に流れます。しかし、汚れた水をきれいにするのはとても大変です。そのため、できるだけ水を汚さないことが大切です。食器などの油汚れは洗う前に不要な布や紙でふき取り、汚れが少ないものから洗います。また、水をこまめに止めると節水につながりますね。

3月5日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、すき焼き煮、ちりめんの酢の物でした。

肉用の牛の体重はどれくらいだと思いますか? 大人の牛の体重は600kg以上、同じ哺乳類である人間の10倍以上になります。しかし体全体の骨の数は人間とあまり変わらないので、筋肉の量が多くお肉がたっぷりで内臓も大きくなっています。牛はおとなしい動物なので人間に襲い掛かることはめったにありません。しかし、後ろからいきなり近づくと後ろ足でけられることがあるので気を付けてくださいね。

3月3日の給食

↑ 今日の給食は、揚げパン、牛乳、カレーポトフ、型抜きチーズでした。

揚げパンはパン屋さんでコッペパンを作ってもらい、それを給食センターで調理員さんが油で揚げて、きなこをまぶし、一つ一つ丁寧に作っています。揚げパンの周りについているきなこは、何からできているか知っていますか?

大豆からできています。きなこは大豆を煎って粉にしたもので大豆より消化がよく、よい香りがします。

2月25日の給食

↑今日の給食は、ごはん、牛乳、カレーライス、バンバンジーでした。

にんにくは、様々な料理に少しの量を使います。今日はカレーライスとバンバンジーに入っています。にんにくのにおいのもとは、アリシンという物質で、疲れた体を元気にしてくれる働きがあります。ヨーロッパでは、にんにくの強いにおいは悪いものをとりはらってくれるという言い伝えがあり、吸血鬼ドラキュラから身を守るものとして、にんにくを部屋につるしておくとドラキュラが逃げてくと信じられていたそうです。

2月17日の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、チリコンカン、セサミサラダでした。

セサミとは、どんな食べ物でしょうか。

それは、ごまです。ごまのことを英語でセサミと言います。今日のサラダには、すりごまと練りごまがたっぷり入っていました。ごまの種類は種子の外の皮の色によって、白、黒、金の大きく3種類に分けられます。世界には色や形、大きさなど、様々なごまがあり、なんと、3000種類もあるそうです。ごまには血管を若く保ち、老化を防ぐ働きがあります。

2月4・5日の給食

↑ 4日の給食は、ごはん、牛乳、キムタクごはん、豆入りみそ汁でした。

キムタクご飯は北浦中のリクエスト献立です。キムタクごはんは、長野県の塩尻市の学校の栄養士が考えたメニューで、キムタクごはんの「キムタク」は「キムチ」と「たくあん」のことです。2011年に全国放送のテレビ番組でキムタクごはんが取り上げられたことで広く知られるようになりました。

↑ 5日の給食は、ごはん、牛乳、いわしのうめみそ煮、添え野菜、とりごぼう汁でした。

いわしに関係するクイズです。

いわしは海のなんと言われるでしょう?

1 海の米 2 海の大豆 3 海の野菜

さあ、どれでしょう。

正解は海の米です。他の魚にとっても一番のえさになり、魚の主食になるという意味で、「海の米」と言われています。

2月3日の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、五目うどん、千切り大根のオーロラサラダ、節分豆でした。

2月2日は節分でした。普通は2月3日ですけどね。2月2日の節分は4年ぶりのことだそうです。次、2月2日が節分になるのは4年後の2029年です。

さて、節分クイズです。

節分とは、どのような日のことを言うのでしょうか?

1 鬼がたくさん来る日 2 豆が収穫できる日 3 季節が変わる日

さあ どれでしょう。

1月29日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、具沢山野菜炒め、あじのつみれ汁 でした。

箸に関するクイズです。【問題】

箸は何と数えるかな?

① 膳 ぜん ② 匹 ひ き ③ 個 こ

正解は ①の膳です。箸は2本で「一膳 いちぜん」と数えます。さいばしは食事用ではないので、「膳」ではなく「一揃い(ひとそろい)」や「一組(ひとくみ)」と数えます。昔は食事の際に一人ひとりに膳(食事をのせる台)が使われていました。はしが一膳ついたため、はしを「膳」と数えるという説があります。

1月27日の給食

↑ 今日の給食は、コッペパン、牛乳、カボチャのシチュー、まめまめサラダでした。

食べ物クイズです。

ヒントを3つ出すので、私は誰かを当ててください。

1 私は色がおい野菜でビタミンA、C、Eが豊富です。

2 ズッキーニも、私の野菜の仲間です

3 シンデレラの馬車は、私に魔法をかけてできました。

され、私は誰でしょうか?

1月22日の給食

↑ 今日の給食は、黒糖パン、牛乳、豚肉の胡麻みそマヨネーズ、白花豆のスープでした。

白花豆は、しろはなまめと読むそうですが、正式名称は「ベンビバナインゲン」です。インゲン豆の仲間ということになります。白花豆は、中央アメリカが原産だそうです。その後、世界各国で栽培されるようになりました。日本では、白花豆は江戸時代に渡来してきたと言われています。大きく美しい花を咲かせる白花豆は、食用ではなく観賞用として広がり親しまれたそうです。日本での白花豆の大規模な栽培は、札幌農学校(今の北海道大学)から始まったとされています。

白花豆の効果は、ダイエット効果や美肌効果で期待できるそうです。

1月21日の給食

↑ 今日の給食は、ごはん、牛乳、チキン南蛮、キャベツ添え、つぼん汁でした。

つぼん汁は、熊本県人吉市・球磨郡地域の郷土料理です。鶏肉と野菜を醤油味でしあげ、具だくさんの汁物です。人吉地域の祝い事には欠かせない料理で、秋祭りなどでの会席膳の一つだそうです。具材は7種類や9種類など奇数で揃える料理だそうです。かつては、けんちん汁と呼ばれていましたが、ふた付きの深いお椀に盛り付けていたことから「壺の汁」と呼ばれており、それがなまって「つぼん汁」となったそうです。

1月20日の給食

↑ 今日の給食は、減量コッペパン、牛乳、スパゲティナポリタン、ほうれん草のサラダ、ミルメークコーヒーでした。

今日は牛乳についてです。牛乳は季節によって味が変わります。牛乳の脂肪分は夏は少なく、冬は多くなります。これは季節で、えさが変わるためのようです。給食ではカルシウムをしっかりとって骨を丈夫にしてほしいので毎日牛乳をつけています。

1月17日の給食

↑ ごはん、牛乳、チャプチェ、チーズサラダでした。

チーズの歴史は古く、肉をなかなか食べることができなかった時代には貴重なたんぱく源とされていました。牛乳やヤギ乳を原料に発酵させたものをナチュラルチーズ、そして、ナチュラルチーズをミックスして加熱処理したものをプロセスチーズと呼びます。牛乳の栄養がギュッと詰まったチーズは牛乳のたんぱく質、カルシウム、ビタミンAなどが牛乳の何倍も含まれています。