学校の様子

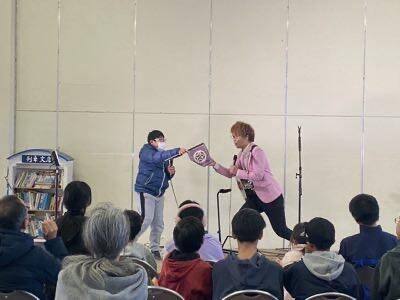

AREが キタ――(゚∀゚)――!SHOW TIME!

キタ――(゚∀゚)――!! SHOW TIME!

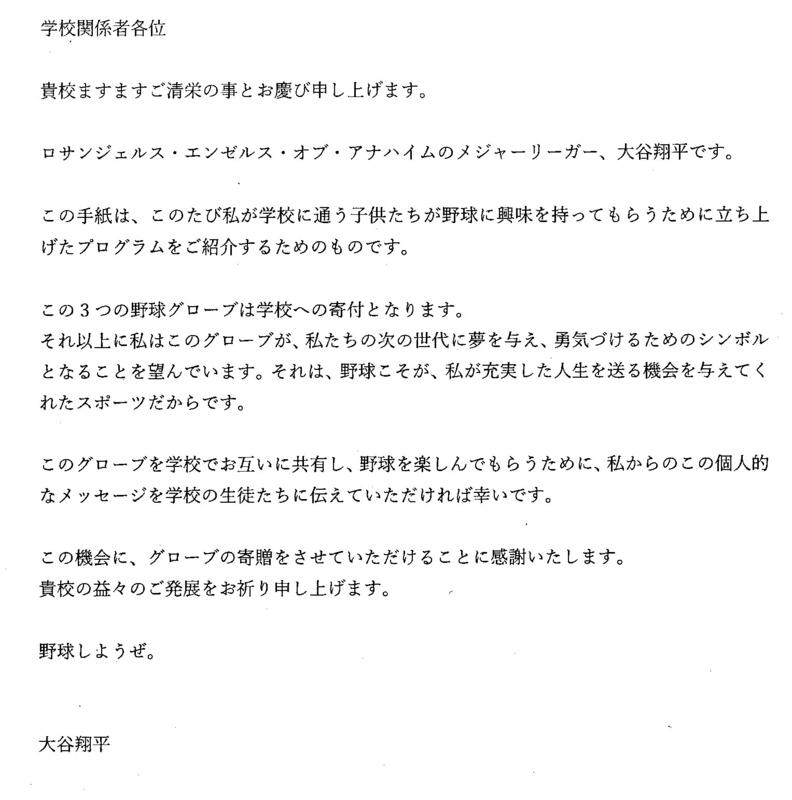

都城市教育委員会の指導主事先生より、「ARE」を手渡しです。

「ARE]で、子ども達に夢を与えてあげてください。

指導主事先生、一日で全校を回られたとのこと。

ありがとうございました。

さあ。

開封の儀。

やはり、ここは、食の専門家。

食育先生、開封ください!

「おーなんか、怖いですね・・・。」

じゃん!

じゃん!

おー、「ARE」だわ!

じゃ、じゃーん!

おー、3つ入ってますよ。本当に!

すごく、軽くて、使いやすそうですよ。

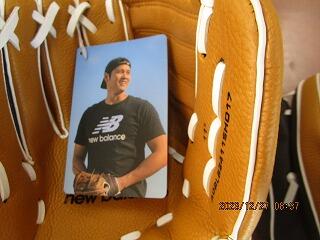

「何か、カードみたいなのが、入ってますけど」

おー、これが、しょーへいカードですか!

サインがあるって、ニュースで言ってましたけど?

おー。これだ!これだ!

しょうへいさん、サイン。

かっこいいですね!さすがですね!

3つ並べると、迫力がありますね!

騒ぎを聞きつけた、先生方。

グローブにくぎ付け。

きゃー!すごい!本当に来たんですね!

きゃー!翔平さんサインだ!

きゃー!カードだ!!翔平さんだ!

〇!#%&’(’!*;・・・・。(解読不能)

で。校長先生。これ、どう扱うのですか?

ふむ。とりあえず。

翔平さんのメッセージを子ども達へ伝えましょう。

それは、どんなメッセージですか?

そう。それは。

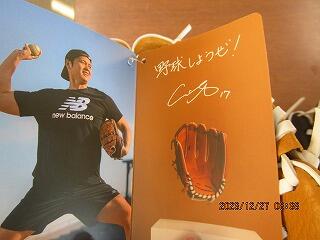

野球しようぜ!

です。

【翔平さんからのメッセージカード】

by 校長

歴史に刻まれし「151年目の快挙」

コロナ禍という不幸の中でも、最大限の思い出づくり!

をキーワードとして、昨年度は、20近くの150周年関連イベントが行われました。

明道っ子も、たくさんの思い出を手にしました。

そして・・・今年。

まずは、10月28日。

佐賀県にて。

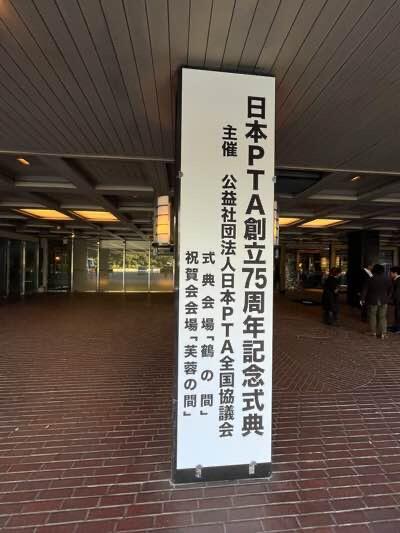

大勢の人々が集う、日本PTA九州ブロック研究大会 in 佐賀県。

明道小PTAは、日本PTA九州ブロック表彰を受賞しました。

ほぼ、全ての単位PTAが活動を停止する中。

明道小PTAが150周年イベントを次々に実行できたことが、大きな受賞理由でした。

そして。

11月24日。

ホテルニューオータニ。

千名近い人々が集いました。

日本PTA創立75周年記念式典に参加するためです。

ご来賓には、衆議院議長様など、名だたる方々が臨席されました。

そこで。

明道小PTAは。

文部科学大臣表彰を受賞しました。

よくテレビに出てくる、日本一有名な「芙蓉の間」では、祝賀会が行われました。

見たこともないようなシャンデリアが輝いていました。

さて。

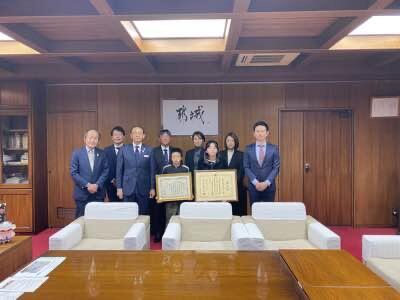

12月22日。

教育長先生に、受賞の報告をさせていただきました。

教育長先生から、丁寧な、お祝いのお言葉をいただきました。

教育長室にて。

そして。

一同は、市長室へ。

市長様に、受賞の報告をさせていただきました。

市長様から、丁寧な、お祝いのお言葉をいただきました。

そして。

本件は、宮日新聞に報道されました。

(期日限定の記事になります。しばらくするとリンクが切れるはずです。)

【宮日報道 文部科学大臣賞 受賞記事 12/26】

https://www.the-miyanichi.co.jp/chiiki/category_11/_75271.html

文部科学大臣表彰は、

おそらく、

明道小学校史上、最初で最後の快挙であると思います。

この快挙は。

明道っ子の皆さん、保護者様、PTA執行部の皆様、ボランティアとしてご協力いただいた、塗魂ペインターズ様・姫ボラの皆さん、そして、様々な企画を推進していただいた、企画委員の皆様、ステレオテニスさん、紫舟さん、外山監督、アメリカ在住の由美子先生、国際総合企画株式会社の皆様、日本ユニセフの皆様、記念誌に記事を投稿していただいた皆様、46名の先輩校長先生方、市PTA事務局の皆様、県PTA事務局の皆様、市教委の皆様、県教委の皆様、他にも、お世話になりました、たくさんの方々、そして、いつも明道小の活躍を喜び、見守り、励ましてくださる「地域の皆様」のおかげで、この受賞がありました。

ここに、皆様に、受賞を報告申し上げ、お世話になりました皆様に、心より感謝申し上げます。

皆様、ありがとうございました。

宮崎日日新聞 令和5年12月26日掲載(宮日 掲載承諾済)

by 校長

これで 来年も 福来る!

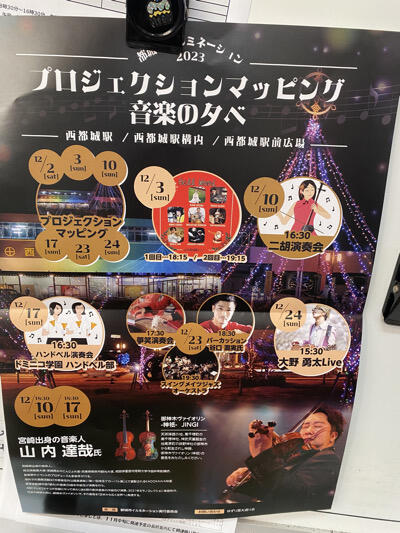

西都城駅前ゆずり葉大通り会による。

西都城駅プロジェクションマッピング・音楽の夕べ。

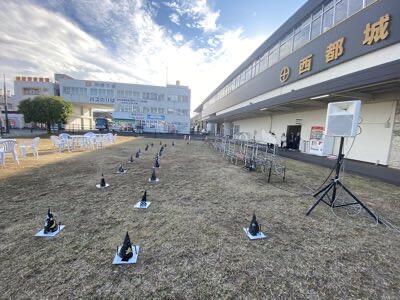

いよいよ、イベント終幕です。

ラストイベントは。

凍えるような寒さの中、

大野勇太さんお外ライブ。

なぜ、お外だったのか?

それは。

明道っ子が心を込めて作った。

ランプシェードがお外に飾られていたから。

勇太さんは、どうしても、明道っ子のがんばりのために。

ランプシェードの前で歌いたかったのです。

勇太さん、ありがとうございました。

そして・・・。

たくさんの明道っ子も。

大野勇太さんステージ2(17:30~):極寒の中のライブに、参加してくれました。

(お顔がはっきり分からないように、画質を最低限に落としています)

引率された保護者の皆様、ありがとうございました。

西都城駅を盛り上げようと、イベントを企画された皆様。

お疲れさまでした。

このイベントを通して、参加した明道っ子の心にも。

西都城駅を大切にしようとする思いが育ったことでしょう。

そして。

最初から、イベントを盛り上げてくれた。

招き猫のユキちゃん。

最後まで・・・ありがとう!

これで、来年も、福来る!

by 校長

ゆずり葉大通りのメリクリ!

1か月間にわたり、さまざまなイベントが繰り広げられた。

西都城駅、都城まちなかイルミネーション関連イベント。

西都城駅、プロジェクションマッピング・音楽の夕べ。

点灯式では、たくさんの明道っ子が大活躍してくれました。

地域の方も大喜びでした。

特別ゲスト、ユキちゃんの光のGOGO列車、盛り上がりましたね。

さて。

プロジェクションマッピング、

本日、クリスマスイブ。

いよいよ、最終日!

ラストステージは、大野勇太さんです。

勇太さん、西駅構内の特別ステージで、リハ中。

さあ、コンサート、開幕!

ゆずり葉会、事務局長 NOBU様、ご挨拶。

「明道小の子供達にも、とてもお世話になりました。

今日も、ランプシェードが、駅前に飾られています。

(高城高校のボランティアさんが、飾り付けてくれました。)

コンサートにも、たくさんの明道っ子が、集まって盛り上げてくれています。

寒いステージでしたが、一気にみんな、盛り上がりバージョン!

イェイ!

お客様はどんどん膨れ上がり。

満席を超えて、立ち見バージョンへ!

西駅は、人混みに包まれました。

校長の7年前の教え子さん、勇太さんとツインギターバージョンで登場!

立派になった姿に、校長感動!

上手でしたよ!

続いて、明道小の校長の教え子さん。

ステージに上がり。

勇太さんとデュエットバージョン!

決まった!

イェイ!

校長、感動!感動!感動!

二人とも、クリスマスイブに、夢が叶ってよかったね!

たくさんの明道っ子が、掛け声や、声援で、コンサートを盛り上げてくれました。

西都城駅が、大きな熱気に包まれました。

イベントが始まった頃。プロジェクションマッピングで飾られたメタセコイアも。

もう、すっかり、葉が落葉し、時の流れを感じます。

ゆずり葉会、事務局長、NOBU様。

イベント完了まで、多くの困難があったことでしょう。

しかし。

イベント期間中は。

ゆずり葉大通りに、たくさんの人が集いました。

みんな、みんな、素敵な笑顔のウェルビーイングでした。

そして。

このイベントをずっと見守ってくださった、

明道小地域学校協働活動推進員のKIYOZOU様。

イベントを盛り上げてくださり、ありがとうございました。

明道っ子の手作りのランプシェードは、

イベントの最後まで、

西都城駅に光を灯していました。

勇太さん、素敵な歌声を、ありがとうございました。

メリークリスマス!&ハッピーニューイヤー!

by 勇太さん・・・という、お話でした。

by 校長

マイナス1度に咲く「平和の祈り」

子ども達の登校を待つ門松様。

冬本番。気温は。マイナス1度。

お、来ましたね。

大きな門松様に、うわっと、驚く明道っ子。

校長先生、立派な門松ですね。

門松さんは福を呼んでくれるんだよ。

へー、じゃ、お祈りしよう!

来年も、良い年になりますように!

門松にお参りした明道っ子、足取り軽く、登校していきました。

このような行いは、一組が行うと、

面白いことに、

それを見ていた、

次グループにも転移します。

やってきました。次グループ。

さあ、並んで!

世界が平和でありますように!

おじいちゃんとおばあちゃんが長生きできますように!

いろんな素敵なお祈りが門松様に届けられます。

その後も。

たくさんの明道っ子の祈りが届けられました。

明道小が来年も楽しい学校でありますように!

家族みんなが幸せになりますように!

明道っ子って、素直で純真ですから。

こんな時は、

本気で、

社会平和や世界平和について、

お祈りしてくれるのです。

よく聞く祈りは、

世界から戦争がなくなりますように。

ウクライナの人たちにクリスマスが来ますように。

明道っ子の心に触れる度に、

本当に、

思いやりのある、

優しい子供達だなって、

感じるのです。

みんな、みんな、門松様に祈りを捧げました。

コロナやインフルエンザがなくなりますように!

都城市が、もっともっと、幸せになりますように!

冬休みに事故が起きませんように!

世界中の子供たちが、お腹いっぱいご飯が食べられますように!

みんな笑顔で過ごせますように!

冬休みに楽しい思い出ができますように!

明道っ子がみんな、健康でありますように!

初めて門松を見る一年生、大きな門松に感動でした。

さあ。これだけ、

たくさんの平和や

幸せや

ウェルビーイングを祈る

祈りが捧げられたのです。

・・・・さて。

校:おはようございます!明道っ子さん。

明:校長先生、おはようございます。

校:あのさ、たくさんの明道っ子がお祈りしていったのだけど。

校:みんなのお願い、門松様に届いたでしょうか?

明:んーと。

明:校長先生!

校:はい?

明:きっとお願いは、門松様に届いてますよ。

校:???どうして???

明:だって。ほら!

明:門松様、ニコニコとご機嫌良さそうだし。

明:うさぎのお耳になってますから。

明:みんなのお願いが、よく聞こえたはずですよ。

・・・ふむ。子供の感性、恐るべし。٩( ᐛ )و

マイナス一度に咲く「平和の祈り」というお話でした。

by 校長

子どもがいるのに静かな学校?

教室巡回。

あれ・・・。

子ども達、いるはずなのに、えらく静かですね。

音もしない・・・。

????

な・る・ほ・ど・・・。

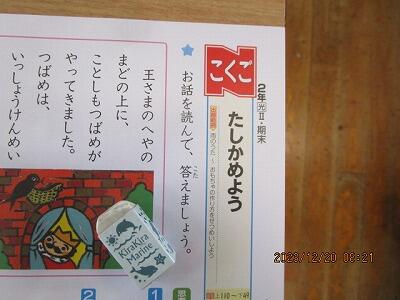

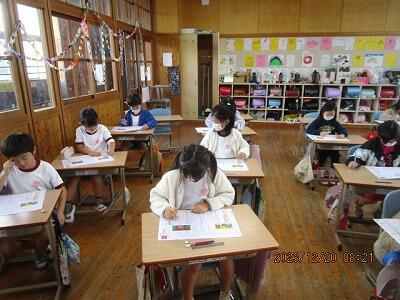

4年生。

集中してますね。

がんばってね。まとめのテスト。

2年生。

誰も一言もしゃべりません。

がんばって!

2学期のまとめのテストだよ。

ファイト!ファイト!

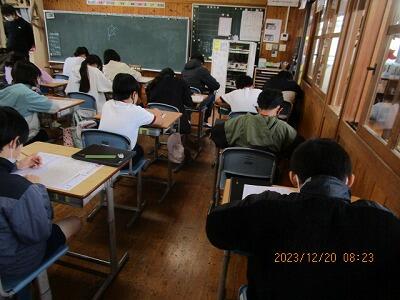

6年生。

静かだと思ったのは。

学校全体が、テストモードだったためです。

もうすぐ、冬休み。

みんな、最後の仕上げに向けて、がんばっています。

だって。

教室は、「お楽しみ会」や「お別れ会」に向けて、

デコレーション、ばっちりですから!

早くコイコイ!お楽しみ会!

by 校長

傘にまつわるお礼のお話

傘。

13世紀のイタリアで開閉式の傘が世界で初めて普及したそうです。

日本で開閉できる和傘が登場したのは、平安時代という記録が残っています。

つまり・・・・。

傘は、そんな大昔から、ほぼ、形も機能も変わらず、傘であり続けているのです。

雨の朝。

子どもさん登校。

おはよう!

校長先生、おはようございます!

児童玄関。

ある決まった光景が繰り広げられます。

児童玄関に着いたら。

傘をトントンして。

フリフリして。水気を飛ばして。

ていねいにマキマキして。

自分のお部屋に眠らせて。

登校します。

明道っ子、みんな、みんな、ていねいにこの作業を行います。

この作業、きちんと傘を結ぶことは。

6年生、5年生、4年生、3年生、2年生、1年生の常識なのです。

えらいねー。

と、校長が言うと。

「え?何が」

という顔で見直されます。

それくらい、明道っ子にとっては、

傘直しの儀式は常識的行動なのです。

ですから。

雨の日の傘立ては、とても穏やかです。

ほら!

みんな、ていねいに傘を入れてくれています。

乱れはありません・・・。

さすが、明道館学制三章「人倫、礼儀、躬行」を重んじる明道っ子!

と、ここで、ある女子が。

「校長先生、傘をていねいに巻いてくれて、ありがとうございました。」

とお礼を言ってきました。

ありがとうね。

実は。

写真を写していたら、一本だけ乱れた傘があったので、校長が手に取って、きれいに巻き直していたのです。

でも、このシーンで「校長先生、ありがとうございます。」と言ってくる明道っ子って。

やっぱり、すごい!( ;∀;)

傘にまつわる お礼の お話 というお話でした。

by 校長

門松の笑顔 今年もGOODです!

12月17日 8:00

あさぎり会・学校ボランティアの皆さん、姫城中に参集!

姫城中、南小、明道小のために、今日は、門松づくりをがんばるぞ!

材料も、本格的です。

まずは、竹切。

まっすぐな、心がピンとなる竹を見つけなきゃ。

結構、大変な作業です。

藪状態尾の竹林から長い竹を持ち出すのが大変!

力を合わせてがんばろう!

次は、シラス取り。

いつもは購入していましたが、今回は採集します。

運びやすいように袋に入れて運搬します。

次は専門業者様による、竹の切り出し。

この角度取りがプロの仕事。

見てください!

見事な切り口。

これは、今年はよい門松ができるぞ!

この先っぽ、もったいないなあ・・・。

さあ、いよいよ、各学校で門松づくり、開始!

土台を砂で平行に調整して。

竹の高さを合わせて。

「こも」で土台をていねいに囲みます。

それを藁でしっかり結びます。

砂を入れて、・・・形になってきましたよ。

しめ縄は、下から、7本、5本、3本になっており、縁起が良いとされています。

先輩方は手慣れておられ、作業はどんどん進みます。

きれいな葉ボタンを植えて。

その他に。

竹だけでなく、

松、梅や南天を刺していきます。

それぞれの植物の意味は、次の通りです。

松は、、長寿、繁栄の象徴

竹は、生長が早く、生命力の象徴

梅は、寒さに強く、最も早く花が咲く開花樹

南天は、ナンテン(難転)「難を転ずる」に通じる縁起物

葉牡丹は、 幾重にも重なり合う葉が「吉事を重ぬる」

などという意味があります。

さあ、梅や松をどんどんさして。

間もなく、完成です!

今年の門松は、バランスよくできましたね!

さあ、完成です!

左門松。

右門松。

竹の切り口が笑っているように見えますか?

だとしたら、この門松は、福を運んできてくれます。

あさぎり会の皆様、ボランティアの皆さま、明道っ子ボラの皆さん。

ありがとうございました!

これで、来年も明道小に福が来ますね。

・・・さあ、明日は、明道っ子と門松出会いのシーンです。

by 校長

ほんわかとなる明道っ子の朝の反応

それは、カレーの日の出来事でした。

今日、カレーだよ!

「わーい!」

今日カレーだよ!

やった!

と言う、日常が流れていた朝。

いつものように、ボランティアが行われていた朝。

それは、ある6年の女子さんによって、発見されました。

「校長先生!」

「はい?」

「これ、見てください!」

え?何ですか??

230年の歴史を誇る、明道館学制三章。

・・・普通に、学制三章ですが???・・・

「校長先生、躬行の行を、よく見てください。」

え?何もないですけど・・・。

「二画目です。」

ほー。

なるほど・・・。

しかし、よく気づきましたね。

見つけた、あなたが、すごいですね。

まさしく「躬行の卵」ですね・・・。

「ふむふむ・・・。」

さて。

翌日。

「皆さん、躬行の卵が生まれてますよ!」

「え?何ですか?」

あ、本当だ!

何が生まれてくるのかな?

躬行の卵だから、きっと、いい子が生まれるでしょうね。

みんな、しげしげと覗き込みます。

クモさんかな?

雨にも濡れない、すごく安全な場所ですね。

産んだ人、すごいですね。

そういう感動をする、あなたが、すごいと思いますけど。

よく気づきましたね。

おーすごい!

すごいと、感動してくれる、明道っ子がすごいんですけどね。

躬行の子どもか・・・。

校長先生、何が生まれてくるか、楽しみですね!

校長先生、何も見えませんよ。

ダメダメ、下から見ないと。

おー、すごい!

躬行の卵さんだ!

確か、昨年も、同様の騒動がありましたね。

昨年は。

「道」の卵さんだったと思います。

校長先生、今年は無事に生まれてほしいですね。

何とも、

ほんわかとなる、明道っ子の朝の反応

と言うお話でした。

躬行「きゅうこう」:口で言う通りに自分から実行すること

by 校長

感動! 清掃反省会

清掃後に、行われる、清掃反省会。

これは、懸命に働いた清掃活動をねぎらう上で、とても重要だと思っています。

1年生。

とっても立派な姿勢で反省会に臨みます。

「皆さん、よくがんばりました。」

司会さんと担任先生が、明道っ子の真面目な清掃ぶりを誉めてくれました。

立派に務めた、司会さんにねぎらいの拍手!

明日もおそうじがんばるぞ、という気持ちが高まる、良いシーンです。

さて。

その横で。

あやめさんの清掃反省会が行われていました。

司会さんが聞きます。

「すみずみまで掃除できましたか?」

次のシーンに校長、感動!

「はーい!」

子ども達と同じ目線で動く先生方。

手の上げ方も、とても立派でした。

!(^^)!

by 校長

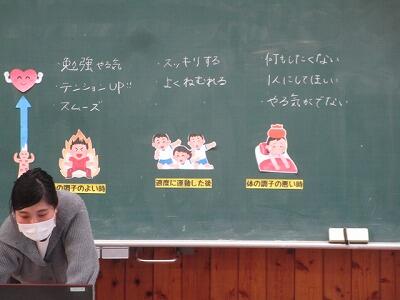

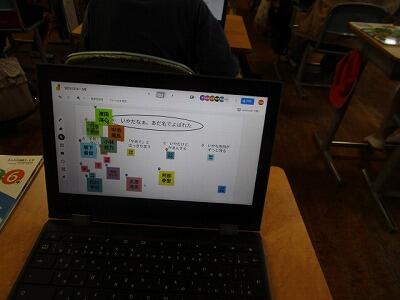

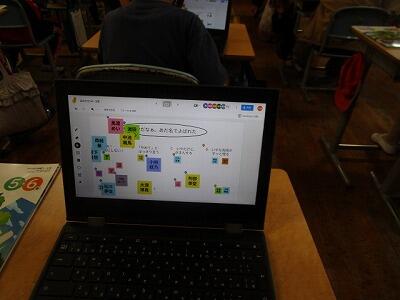

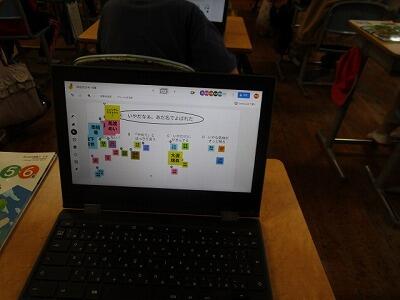

保健室先生 子どもが主役の「わさび」授業に挑戦!

5年生。

保健指導です。

保健室先生がTT体制で、指導しておられました。

心と体の反応のお勉強です。

調子の良いとき、調子の悪いとき。

保健室先生は、

いろんなケースを想定して子ども達に、問いを投げかけます。

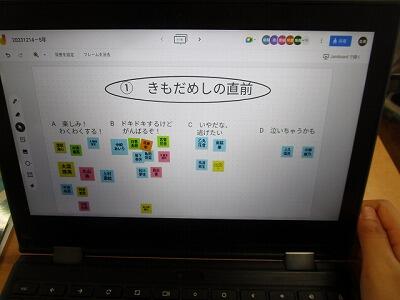

ここで登場!

ジャムボード。

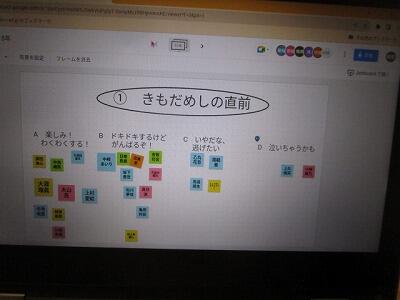

問「きもだめしの時、どんな気持ちになりますか?」

楽しみでわくわくする子。

泣いちゃう子。

どの意見が多いのか。

一見して、子ども達の「反応」が分かります。

次。

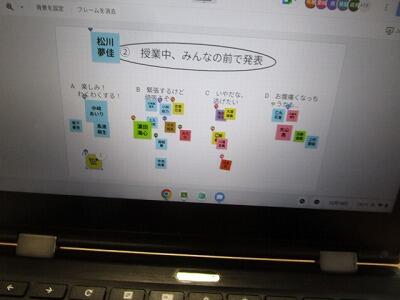

問「授業中、発表するときの気持ちを選んでください。」

楽しみ!いやだ、逃げたくなる、おなかがいたくなっちゃう。

これも、一見して、子ども達の反応が分かります。

次。

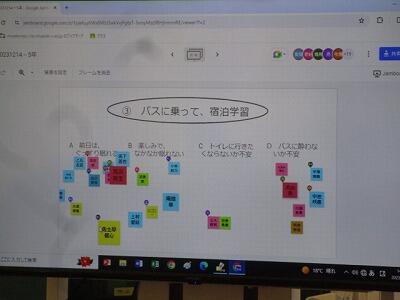

問「バスに乗って、宿泊学習に行く時の気持ちを教えてください。」

子ども達の反応が、一気に書き込まれます。

おー。C選択は誰もいないね。

友だちの反応に、みな、興味津々。

最後。

問「嫌なあだ名で呼ばれた時の気持ちを教えてください。」

子ども達の反応が動きます。

これは、外からは見えない。子どもの内面の表出なのです。

ジャムボードで子どものチョイスを、

一覧化して共有することで。

保健室先生は、

子ども達の

心理状態を

先読みできているのです。

そして、子ども達は、友だちの反応を見ながら、自分の反応を確かめたり、変化させたりするのです。

書き込みの最中に、保健室先生は黙っていますので。

今、授業の主役は、間違いなく、子ども達です。

へーそんな反応するんだ。

あの子、こんなこと、考えているんだ。

なるほどねー。

やっぱ、意見、変えようかな・・・。

保健室先生、子ども達の書き込みを黙って見守ります。

さて。

では、話し合いを始めましょう!

(1)を選んでくれた人で、発表してくれる人!

はい!

こわいけど、わくわくするかなと思って、それを選びました。

じゃ、(4)を選んだ人・・・発表してください。

きもだめしに実際行って、とても怖かったので、(4)にしました。

校長は感心しました。

ジャムボードの活用によって、

「子どもが主役」の授業となり。

ジャムボードの概観によって、

保健室先生は、子ども達の反応を「先読み」して、授業を効果的に進めていく。

なるほど、これぞ、まさしく。

市教委が求める。

「子どもが主役のわさび授業」!!

!(^^)!

あれ?

TT指導だから、体育先生がいなくちゃいけないのに・・・。

体育先生は???

その時、保健室先生が発言されました。

「はい、RYOUさん、(4)を選んだ理由を教えてください。」

すると。

窓際から図太い「はい!」という返事。

大きな人影が「すくっと」立ち上がりました。

・・・なんと、体育先生、子どもに交じって、授業を受けていましたか!

体育先生は、発言を行いました。

「子どものころ、きもだめしして、怖いところに行って、おいてけぼりをくらって、すごく怖い思いをしたんですよ。だから、(4)泣いちゃうかも、を選びました。」

子ども達から、大きな拍手が沸きました。

「微細な反応」に気づいた、保健室先生、絶妙な体育先生の意見活用でした。

以上。

保健室先生が挑む「子どもが主役のわさび授業」というお話でした。

・・・保健室先生、子ども達、この授業、とっても楽しかったです、と言ってましたよ。

by 校長

1週間ぶりの昼休みに何をしたのか

期末整理週間。

つまり、先生方が通知票を書く時間を確保する週でした。

朝自習カット、昼休みカット。

先生たちのお仕事もはかどったようです。

さて。

一週間ぶりの昼休み。

何に人気があったのか・・・。

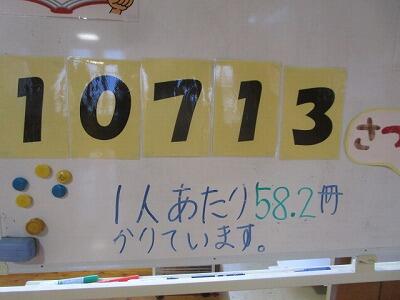

まずは、図書室、大人気!

これまでの明道小の貸出冊数、なんと!

ふむ。すばらしい!(^^)!

さて、運動場では?

もちろん、大人気。

ドッジボール。

竹馬。

平行棒、大人気!

でも。

でも。

何より大人気なのは。

6年生・・・でした。

お姉さん、昼休み、楽しみに待ってたよ。

私もだよ!

お兄さん、ブランコ押し、待ってたよ。

だって、お兄さんのブランコ押し、すごく高く上がるもの。

みんな、6年生との触れ合いを心待ちだったようです。

お兄さん、待って~。足長すぎ!

お姉さん、大好きだよ!

先生、久しぶりに鬼ごっこ、ありがとう。

先生と遊びたかったんだ!

6年生の優しいお姉さん。

ずっと、待ってたんだよ。

お話できること。

ありがとうね。また、遊ぼうね。

6年生の手は、そっと、下級生の肩に。

優しい、お兄さん・お姉さん、

本当に、大好きだよ!

涙が出るような、一週間ぶりの昼休み・・・というお話でした。

by 校長

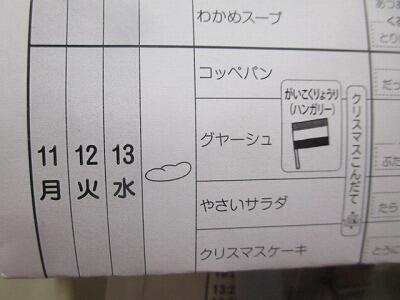

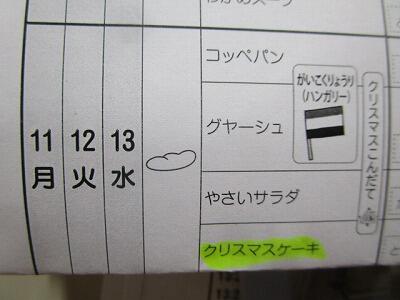

2週間早く、おいしいクリスマス到来!

今日はね、クリスマスケーキだよ!

子どもさん、???という感じ。

今日はね、クリスマスケーキだよ!

え?

校長先生、本当ですか?

本当ですよ、クリスマスケーキですよ。

今日はね、早いけど、クリスマスケーキだよ!

え??

本当に、給食で、クリスマスケーキだよ!

次から、校長も表現を変えました。

「今日は、2週間前だけど、クリスマスケーキが給食に出ますよ!」

やった!

嬉しいです!校長先生!

すごい!早いクリスマスケーキですね。

こんなに早くて、クリスマスケーキっていうのかな?

でも、ケーキが出るなら、大歓迎!

やった!クリスマス!

校長先生、元気が出ました!

やった!元気が出ました!

いぇぃ!やった!

でも、校長先生、なんでこんなに早いんですか?

クリスマスケーキ・・・。

そうですね。

普通、終業式前の日とか出るじゃないですか。クリスマスケーキ。

まあ、掲示板もクリスマスモードですけどね。

早すぎて、クリスマスって感じじゃないよね・・・。ブツブツブツ・・・。

なるほど。子ども達は、2週間前のクリスマスケーキに不納得気味。

さて。

時は、あっという間に、給食時間。

みんなが楽しみにしていた、クリスマスケーキとのご対面。

校長先生がおっしゃられたとおり、本当にクリスマスケーキ、出たわ。

みんな、ケーキが気になります。

おいしそうな、におい!

みんな、ケーキの箱にくぎ付けです。

早く食べたいよ~。

待ち遠しいよ~。

おうちで、食べなれているケーキでしょうが。

給食でみんなと一緒に食べるとなると、これまた、ごちそうに変わるのです。

さらに、今日の主食は、「グヤーシュ」というハンガリーのおいしいスープ。

みんな、大喜びで食べていました。

みんな、お代わりをたくさんしました。

先生、たくさん入れてください!

お、君は、欠席子どもさんの分を、じゃんけんで手に入れたんだね。

校長先生、欠席の人、かわいそうです。

・・・という優しい声もたくさん聞かれました。

ケーキ、2個の人、多かったなあ。

さて。

いよいよです。

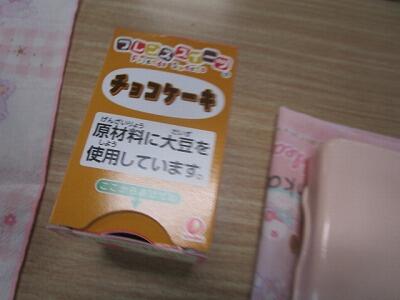

チョコケーキです。

さあ、ケーキに挑む、明道っ子初のお子さん。

おー、こんなお姿でしたか!

いただきます!

ぱくり!

・・・どうですか?お味は?

校長先生、GOODです!

ベリー、デリシャスです!

2週間早く来た、

明道小のクリスマス。

ちょうど、そこにとおりかかった、食育先生。

かくかくしかじかで。

今日のクリスマスケーキ、早すぎませんか、と子どもさんから指摘されたのですが。

あのですね。校長先生。

給食のコースには、7コースありまして。

全学校にクリスマスケーキを食させるには。

今週から始めないと、間に合わないのです。

・・・なるほど。

市内で一番早いクリスマスケーキだったのですね。

まあ、子ども達は、大喜びだったわけですから。

やった!ケーキ!

校長先生、ケーキ、楽しみです!

ケーキは、おいしかったし。

理由を話される、食育先生の手には。

食育先生の手作りのすてきなクリスマスリーフが。

明道小に、2週間早く、

おいしいクリスマスがやってきた!

というお話でした。

by 校長

スーパーボランティアさん誕生!

6年生不在の時に生まれた、

5年生、主体的なボランティア。

2日間でしたが、丁寧によく頑張ってくれました。

おはようございます!

ご近所ボランティア様が植えていただいている、パンジー。

登校する子どもたちを温かく迎えます。

栽培委員ボランティアさん、丁寧にお水をあげました。

挨拶ボランティアも、元気に活動してくれました。

おはようございます!

児童玄関掃きのボランティアさん。

砂粒一つ残さず。掃きました。

素晴らしい!

美しい!

٩( ᐛ )و

5年生、6年生に替わり、本当によく頑張ってくれました。

ところで・・・。

ある感動物語が、

生まれつつありました・・・。

体育館の犬走り。

パンジーにお水をやるためのホースが横たわり。

砂利が掃けない状態になっていました。

このボランティア男子さん。

悩みました。

どうやって、ホースを越えようか?

悩んだ結果!

片足でホースを持ち上げて。

その隙間を通して砂利を掃き続けました!

٩( ᐛ )و

ホースを超えた砂利さん。

どんどん綺麗になっていきました。

ボランティア男子さん、黙々と黙々と掃除を続けました。

さて。

しばらくして、再度、ボランティア男子さんを覗くと。

今度は、足洗い場の段差に苦戦中。

ほうき掃きを諦めて。

手で一粒、一粒、砂利を除去していました。

向かい側には。

挨拶ボランティア。

校長が、みんなに

「このボランティア男子さん、

スーパーボランティアさんだよ!」

と、紹介。

すると、みんなが見に来て。

お手伝いしてくれました。

本当に、砂つぶ一粒も残されていない、足洗い場。

スーパーボランティアさん誕生!

・・・と言うお話でした。

\(^o^)/5年生、2日間、本当に、ありがとう!\(^o^)/

by 校長

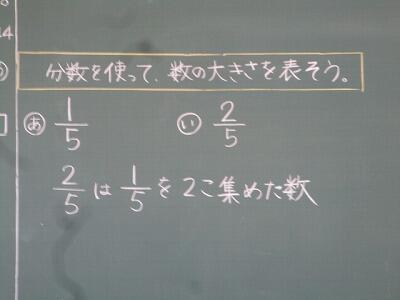

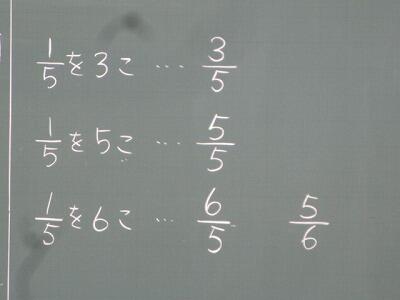

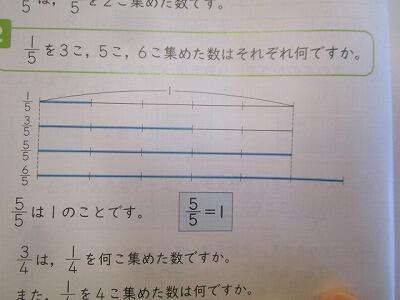

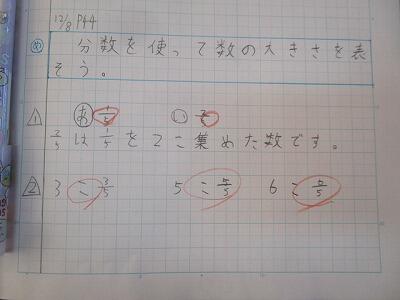

一生に一回しかできない「ひなた」の議論

おもしろい瞬間に立ち会いました。

3年生。

数を学ぶということは、

原理を知ってしまうと、

それ以降,

そのことについての疑問は、消滅してしまうことがあります。

さてさて。

おもしろ算数の勘違いのシーン。

分数学び始め。

2/5は1/5を2つ集めた数なんだね。

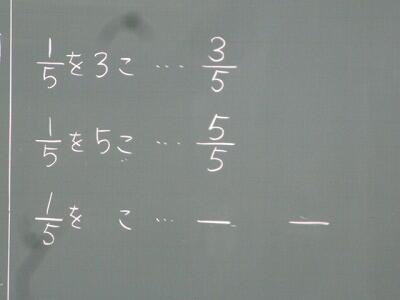

では。これはどうですか?

1/5を3こ集めた数は何ですか?

はい。3/5です。

同じです!

では、1/5を5つ集めた数は何ですか?

5/5です。

同じです!

さて。

1/5を6こ集めた数は何ですか?

ここで、学級がザワツキきました。

5/6です。

そうです!

え?違うと思います。

6/5です。

学級中が5/6か、6/5か、大議論になりました。

これぞ、まさしく、協働学習。

みんな、答えを導こうと必死になっています。

県教委は、この子どもたちの学びの場を、次のように表現します。

ひ:一人一人が 問いをもち

な:なかまとなって 学び合い

た:たかめよう 深く考える力

・・・名付けて、「ひなたの学び」

でも、お勉強っておもしろいですね。

子どもさんの声を拾ってみましょう。

「だって、6/5なら、上が大きくて5がつぶれちゃう。」

「1を5つに分けたものが1/5だから、上があふれちゃう。」

「分数は、1を超えられないんじゃないですか。」

なるほど。

あふれる、つぶれる、こえられない・・・。

知り合ったばかりの分数概念が形成中故の、実に基本的な素直な反応です。

そこで、先生は、証拠を見せました。

あのね。

このグラフを見てください。

1/5が6こで、1を超えていますね。

つまり、1を超える分数は、あるのです。

「おー。」

「そうか。」

「なるほど。」

子どもが数の面白さに出会った瞬間。

分子は、分母より大きくても分数は成立するんだと、いう、大切な基本概念に気づいた子ども達は。

もう、2度と。

1/5を8つ集めた数は、8/5だとは、答えないことでしょう。

一生に一回しかできない「ひなた」の議論というお話でした。

by 校長

きついけど負けないよ(1年生)

1年生。

3分間走。

保護者に見守られての持久走としては、最長距離になりますか?

私の孫は、年長さんの持久走大会で、涙を流して走っていたことを思い出します。

さて。

いいですか。

敢闘賞という賞ももらえますが、記録賞もあります。

ロングラン賞といいます。

「ロングってなんですか?」

「ながいです!」(お、よく知ってるね)

「ランってなんですか?」

「・・・・」(#^.^#)

先生の説明に聞き入る子ども達。

明日、何があるのか、今一、ピンときていない??

みんな、がんばってね!

さあ、走りますよ!

ペアのお友達、確認は良いですか?

「はーい!」

よーい。

どん!

いくぞ!

さあ、一年生、白グループ。一生懸命走りました。

がんばれ!

競争じゃないよ。

自分との戦いだよ。

ファイト!

いけいけ!

さあ、3分間終了!

ペアが友達のところへ、駆け寄ります。

がんばったね。

3周走ったよ。

おめでとう!

1年生は、先生が記録を書き込んでいきます。

さて。赤組準備!

よーい。

どん!

いけー!

ペアお友達、拍手で応援します!

不思議と、友だちの前に来ると。

みんなのスピードが「すー」と上がります。

応援には、そんな不思議な力があるのですね。

さあ、3分間終了!

白グループ、友だちのもとへ走ります。

がんばったね!

このポイント、たくさんだね。

先生が記録をとってまわります。

明日の持久走記録会。

1年生、すごく張り切って走ることでしょう!

「あ!」

ある男の子が、空を指さしました。

校長先生。

あれ!あれ!

お????

お!

よく見つけたね。

お空には、きれいなきれいな、下弦のお月様。

みんなのがんばりを、ほっこりと見つめていますよ。

明日も、快晴。

風も穏やかで、ぽかぽか温かい日になります。

by 校長

きついけど負けないよ(3年生)

持久走記録会。

時間走に変わり、「自分との競争」原理になり、子どもの負担も軽減されています。

しかし!

きついものは、きつい。

3年生、最後の練習。

よろしくお願いします。

今日が最後の練習です。明後日は持久走記録会です。

人との競争ではないですからね。

同じスピードで長く走る、自分との競争ですからね。

「はい!」

では、スタートしますよ。

ようい!

ドン!

一斉に走り始めます。

黙々と努力する子どもって。

輝いていますよね。

記録ペアの子ども達、声援を送ります。

「あと2分、がんばれ!」

疲れが見えてきた子どもさん。

ピッチが上がる子どもさん。

あと1分。がんばって!

さあ、ラストだよ!

ペアの子ども達、ペアの選手のもとに走ります。

ペア選手の総距離記録をとるためです。

がんばったね。3ポイント、伸びてるよ。

ありがとう!

4分間の走りの慰労の言葉かけを行います。

がんばったね!

これが、記録走です。

さて。

残りペアが走ります。

ようい。

どん!

4分間の自分との戦いが始まりました。

がんばれ!がんばれ!

ファイト!

さあ。

残り2分!

ペア記録者の声援が飛び交います。

がんばれ~!

声援は、疲れ切った体を後押ししてくれるのですよね。

さあ、あと1分!かなりばてています。

がんばって!

ゴール!ペア記録者が選手のもとへ走ります。

がんばったね。2ポイント伸びたよ。

ありがとう。

ペアの励ましが、選手に勇気を与えました。

結果。

すごくたくさんの子どもさんが、伸びていました。

お、6ポイント、伸びましたね。

お!9ポイント、伸びましたね。

お、6周行きましたね!すごい!

子ども達は、ペア記録者が書いてくれた記録を嬉しそうに見つめます。

さて。

このように、今の持久走は、時間走といい、自分との戦いを行うスポーツに変化しました。

昔は、学校の周りを同じ距離を走っていたのですが、学習指導要領の変化により、日本中の持久走が、時間走に変化したのです。

でも。

グランドを走り続ける時間走。

応援の保護者様からは。

子ども達を間近で、ずっと見て、応援できると、評判のようです。

では、皆様、明日の持久走記録会。

熱い声援をお願いします!

by 校長

霧の中のサプライズ と豚骨ラーメン

霧でした。

霞む市役所。

霞む、明道館学制三章。

登校も危険性が増します。

見守りたい大活躍!

私たちを守ってくださり、ありがとうございます。

響く、元気なあいさつ。

おはようございます!

さて。

今日はとびきりの嬉しい給食。

子どもさんたちを喜ばせましょう!

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

やった!

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

いぇい!

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

校長先生、楽しみです!

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

ひゃっほー!

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

やった!

さて。

校内に入ると・・・・。

やはり寂しい風景が・・・。

ん!!!違う。

誰か、あいさつ運動やってる???

おー。

なんてことでしょう!

6年生が不在なので。

5年生が、

自発的に、

ボランティアを始めて

くれたのでした。

校長、涙が出そうでした。

6年生に何かがあったら、5年生がリーダーとして活躍する。

下級生も嬉しそうです。

寂しかった学校に。

温かな火が灯ったような気がしました。

6年生の活動をいつも見ているので、活動もスムーズです。

靴箱も、きれいにお掃除します。

お水やりもサポート。

6年生、心配ありません。

私たちが、先輩方のサポートをします。

どうぞ、ゆっくりしてくださいね。

5年生、ありがとうね。

ところでさあ。

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

いぇい!

5年生、初めてのボランティアでしたが。

作業は、とてもていねいでした。

あいさつもていねいで。

感心しました。

掃いた後は。

砂粒一つ残っていません。

きれいに、掃き切りました。

放送が流れ、校舎に向かう5年生。

とても頼もしく見えました。

さて。

6年教室。

今日も担任はオンライン。

皆さん、校長先生ですよ。

おーい、皆さん、元気ですか??

今日はね。

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

多くのお子さん、泣いていました(#^.^#)

もう少しで会えるからね。さようなら!

6年生の廊下には。

昨年の6年生が、

年度末に、

当時の5年生に引き継いだ

「ボランティアほうき」が飾ってあります。

このほうきが、

5年生に手渡される日も近いのだな。

そう感じた校長でした。

さて。

5年生教室。やり遂げた感に満ちていました。

皆さん、ボランティアありがとう!

嬉しかったです。

ところで。

「今日の給食は、豚骨ラーメンだよ!」

いぇい!

欠席者、感染症罹患者、多いですが。

明道小は、元気です!

by 校長

雨のチューズデー

久しぶりの雨。

とても悲しい気分であるのは、明道っ子全員だと思います。

おはよう!

今日は、大豆とじゃがいもの磯煮だよ!

と、校長が元気に言っても、子ども達、何か寂しそう。

気温9度。

そう、寒くはないよな・・・。

雨の中、命を守ってくださる見守りたい。

ありがとうございます。

おはようございます!

おはようございます!

みんな、元気出していくよ!

校長先生、今日は、私たち、寂しいんです。

どうした・・・??

だって、今日は・・・。

※年がいなくて・・・。

大事な数字が、雨の音にかき消されて聞こえませんでした。

そういえば。

今日は、班員数がとても少ないですね。

先頭の白帽子さんが、ほとんどいないですね。

校庭に入ると、その寂しさの理由が体感できました。

あれ??

いない??

ボランティアの姿が、全く、・・・ない!

ガラーンとした、学校。

毎朝、一生懸命に清掃して。

元気にあいさつして。

笑顔で、友達に声をかける。

※年が、いないということが、こんなに学校のエナジーを奪うとは・・・。

放送委員会。

一人だけど、がんばってね!

1年生。

あやめさん。

けやき1さん。

けやき2さん

けやき3さん。

2年生

3年生。

4年生。

5年生。

何も変わらない日常の朝が訪れていますが・・・。

涙雨。

さて。

6年生。

廊下に立つと。

教室から担任先生の声が響いています。

「元気ですか?はははは・・・。」

笑い声も聞こえます。

でも、教室に入ると・・・。

先生は、PC画面に向かって、話しかけていたのでした。

手には、健康観察簿。

随分、久しぶりに見る。

オンライン健康観察。

宿題は、キュビナで配信するからね・・・。

おそらく、一番、寂しいのは、この方なのでしょう・・・。

6年生、がんばってくださいね!

by 校長

ヤマエ食品工業様よりいただいた「夢」

本日、ヤマエ食品工業の社長様、次長様、宮崎銀行の営業部長様、課長様、課長代理様。

・・・そうそうたる企業人の方々。

そして、PTA会長、来校。

宮銀様の「みやぎんCSR型私募債」を利用して、ヤマエ食品工業様が、明道小を指定され、寄付金を寄贈いただいたのです。

5年生代表(運営委員会)にも参加してもらいました。

そうそうたるメンバーの前でも、明道っ子、堂々とあいさつができました。

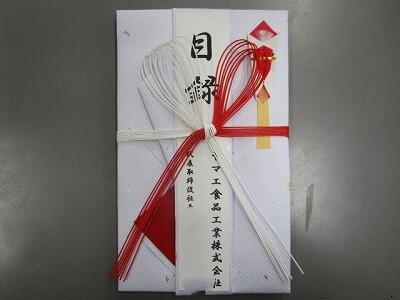

ヤマエ食品社長さまより、10万円の寄贈の目録が手渡されます。

ありがとうございます。

みんなで記念写真!

この写真は、宮日新聞に、カラー一面ぶち抜きで、掲載されます。

さて。

この貴重な10万円を利用して。

地域学校協働推進員、PTA会長とタッグを組み、「未来手紙」というイベントをしかけたいと、今、着々と、計画が進んでいます。

とっても、楽しい、夢のある企画です。

どうぞ、お楽しみに!

ヤマエ食品工業様よりいただいた「夢」というお話でした!

by 校長