都城市立五十市小学校 黄色い帽子の楽しい学校だよ 五小っ子の輝き発信

28日(金)に、6年生は音楽で「ボイスアンサンブル」に取り組んでいました。各グループが、リズムを「トン(ドン)」「トト(ドド)」「パパ」「パン」「カン」などの言葉で表したり、声の高低などパートの役割やみんなで合わせたりするところなど工夫した点を説明していて、花火をイメージして創作したグループもありました。説明後は、グループ全員での発表でしたが、中には「ドン」の言葉にあわせて、みんなでジャンプするなど身体を使って表現するグループもありました。

子どもたちは、ちょっぴり照れくさそうにしながらも、楽しそうに発表したり、グループの発表を聴いたりしていました。

27日(木)に、2年生は自分がお気に入りの本を友だちに紹介するために、本の表紙をタブレットで撮影していました。子どもたちは、これから自分が選んだ本の内容やおすすめの部分について、まとめていきますが、どのように紹介してくれるのか楽しみです。

6月は、図書イベント「風船リーディング」が行われ、紫陽花の花が貼り付けられた風船が掲示板に飾られています。紫陽花の花は、下学年は10冊、上学年は8冊読むごとに1枚もらえ、風船に貼っていきますが、子どもたちがたくさんの本を読んでくれたことで、たくさんの風船が図書室に飾られ、図書室を明るい雰囲気にしてくれています。

26日(水)に、5年生は算数で割合の学習に取り組みました。色の違う2つのテープの長さが、それぞれの何倍になっているか予想して、関係図に表したり、計算で求めた結果を友だちと確認したりしていました。割合の学習は、子どもたちが苦手とする内容の一つですが、子どもたちは、集中して一生懸命に取り組んでいました。

24日(月)に引き続き、今回も初期研修者の研究授業で多くの先生が参観している中、積極的に発表したり、友だちと協力して学習に取り組んだりと、頑張っている子どもたちの姿を見ることができ、嬉しくなりました。

25日(火)に、本年度、初めてのプールでの授業が行われました。本来ならば、昨日がプール開きの予定でしたが、大雨や落雷の心配があったため、本日となりました。2校時は、6年生でしたが、子どもたちは、準備運動のかけ声も大きく、早くプールに入りたいという気持ちが伝わってきました。いざ、プールに入ると、蹴伸びからバタ足、そしてクロールと少しづつ身体を慣らして、最後は、どこまで泳げるか、一人ずつ記録を取っていました。

最後にみんなで流れるプールを作ったり、水をかけあったりしていましたが、とても楽しそうな様子でした。今年、どこまで記録が伸ばせるか楽しみです。

24日(月)に、4年生で算数の時間に平行四辺形の性質について学習しました。子どもたちは、平行四辺形の性質を調べるために、辺の長さや角の大きさを測って気付いたことをみんなで話し合い、まとめていました。

最後に先生から今日学習したことが理解できているかどうかの確認問題がテレビに映し出されると、子どもたちは、手を挙げて発表しようとしていて、学習のめあてを達成できた様子がうかがえました。

今回は、初期研修者の研究授業で多くの先生たちが参観していましたが、子どもたちは緊張することなく、普段どおりに元気よく協力して頑張っていました。先生たちも子どもたちのために、模擬授業や研究授業など日々、切磋琢磨しながら授業力向上に取り組んでいます。

21日(金)に、1年生は図工の時間に「ひかりのくにのなかまたち」という学習に取り組んでいました。材料は、ビニール袋やカラーセロハン、モールなどで、子どもたちは、ビニール袋の中にカラーセロハンを詰め込み、モールでしばって形を作っていて、とても楽しそうでした。花や魚、熊など色鮮やかな可愛らしい作品ができて、キラキラした笑顔で友だちと見せ合っていました。

天気のよい日に日光に透かすと、子どもたちの笑顔と同じように輝き、教室の中を明るくしてくれることと思います。

20日(木)に、3年生は総合的な学習の時間に、福祉教育として盲導犬についての調べ学習を行っていました。子どもたちは、どんな犬が盲導犬になれるのか、盲導犬になるまでにどんな訓練をするのかなど、これまで自分たちで調べてきたことを発表するために、タブレットのスライド機能を使ってまとめていました。どんな発表になるか、とても楽しみです。

また、学級活動の時間に、歯を大切にするための学習に取り組んでいました。子どもたちは、保健室の先生から歯の大切さや正しい歯磨きの仕方などを教えてもらい、実際に歯磨きをしていました。今月の保健に関する目標は「ていねいに歯をみがこう」で、これまで1年生や5年生でも歯を大切にする学習に取り組んでおり、これから他の学年でも行う予定です。

19日(水)に、本年度初めての読み聞かせが行われました。読み聞かせボランティアとして6名の皆さんに、朝の時間、そしてお昼の時間と2回に渡って来校していただき、1・3年全クラスと2・4年の各2クラスの計12クラスで、絵本や紙芝居を使って読み聞かせをしていただきました。子どもたちは、食い入るように見聞きしていて、楽しい時間となりました。

これから定期的に読み聞かせボランティアの皆さんに来校していただき、全クラスで読み聞かせを行いますが、子どもたちは、とても楽しみにしているようです。

18日(火)に、2年生は体育の時間に体力アップの運動に取り組んでいました。先日の参観日で、子どもたちは保護者と一緒にスポーツテストの結果をタブレットを使って入力しました。その結果をもとに、それぞれ自分の体力の課題を克服するために、必要な運動を紹介してくれる動画を見ていました。

動画を見終えると、握力の強化が必要な子どもたちは、タオルを二人で綱引きのように引っ張り合ったり、体前屈で課題が見られた子どもたちは、ストレッチに取り組んだりしていました。

子どもたち一人一人が、体力アップに向けて、それぞれ目標をもち、楽しみながら取り組んでいました。

4年生は、総合的な学習の時間で「日本の食について知ろう」をテーマに調べ学習をしています。17日(月)に、私たちが日常よく食べている味噌や豆腐、納豆などの原料となる「大豆」について学習していました。

まず、国内産と外国産の2種類の「きな粉」の違いについて考えていました。各班にAとBの2種類のきな粉が配られると、子どもたちは、見た目や匂いなどの違いについて、自分が感じたことを友だちと伝え合っていました。そして、いざ試食。子どもたちからは、「大豆感がすごい!」など食感や味についても多くの意見が出されました。

次に国内産と都城産の2種類の水煮した大豆を同様に観察して試食しました。子どもたちには、どちらが国内産で、どちらが都城産であるかは、知らせていませんでしたが、子どもたちが「味が濃い」「大豆らしい」と感じたのは都城産の「みやだいず」でした。

子どもたちは、地元食材である「みやだいず」の魅力に触れ、もっと知りたいという気持ちを高めることができたようです。

14日(金)に、本校の5年3組にてスーパーティーチャーの公開授業が行われました。授業者は、本年度に本校へ赴任した肥後指導教諭で、市内小学校の先生方をはじめ、本校からも多くの職員が授業を参観しました。

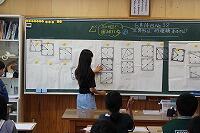

本日の授業は、算数科の「合同な図形」で合同の意味を理解する学習でした。子どもたちは、ジオボードを使って思い思いに三角形を作った後、何種類できるか予想して、調べ活動に一生懸命取り組み、子どもたちが考えた20種類ほどの三角形が黒板に貼られました。

黒板を見た子どもたちから「あれとあれは一緒じゃない」という声が聞こえました。すると、すかさず先生が子どもたちに説明を求めると、指名された子どもは、シートを裏返したり、回転させたりしていました。そして2つの三角形が重なると「おーっ」という声とともに拍手が沸き起こり、その後「まだあります」という声とともに手があがり、その数もどんどん増えていき、子どもたちが発表したいという思いが伝わってきました。

都城市では、市学校教育ビジョンに「人間力あふれる児童生徒の育成」を掲げ、自ら学び続ける人材を育成するために、「子どもたちが主役の授業(わ・さ・び)」への授業改革をめざしています。本校でも「自ら学びに向かう児童の育成」を研究目標として、子どもたち一人一人を大切にした「子どもたちが主役の授業」の実現に向けて取り組んでいます。

※わ:(教師は)わき役に徹する、さ:先を読む、び:微細な変化に気付く

13日(木)は、参観日でした。午前中に低・中学年、午後に高学年と一日に渡って学年別に行いましたが、多くの保護者の方々に参加していただきました。

1年生では、タブレットを使うときのルールやマナーなど情報モラルについての学習でしたが、子どもたちは気付いたことを積極的に発表しながら、大切なポイントを一つ一つ確認していました。

1年生は、保育園や幼稚園の先生方にも来校していただき、子どもたちが成長した様子を参観していただくことができました。

また、2年生では、スポーツテストの結果をタブレットを使って入力して、自分の体力を知って体力アップをめざすための学習に取り組んでいました。保護者の方々が子どもたちに寄り添って一緒に確認しながら入力していました。

また、6年生は、暑い中、体育館で保護者と一緒にSNSの使い方などなど情報モラルについて学習していました。どの学年も多くの保護者の方々に参観していただくことができましたが、子どもたちは緊張せず、いつもどおり頑張って取り組んでいました。

12日(水)に、2年生は生活科の時間に、タブレットで撮影した野菜の写真をクラスルームを使って送る練習をしていました。もうすぐ夏休みを迎えますが、子どもたちにとっては、図工や生活科の宿題(写真等)をクラスルームで送るために必要なスキルとなります。今日は、4組の児童が先生となって、3組の児童に教えていました。4組の児童は、前の時間に担任の先生から方法を教えてもらっていて、自分たちが学んだことを3組のお友だちに優しく教えてくれていました。

また、4年生では、算数の時間に倍の意味について学習していました。子どもたちは、2つの数を比べて何倍になっているのか自分で考え、友だちに丁寧に教えていて、教えてもらった子どもからは「よし!」という嬉しそうな声が聞こえていました。

子どもたちは、自分が学んだことを友だちに教えることで思考が深まり、確実に自分のものにすることにつながります。これからも子どもたちが、ともに学び合いながら成長してくれるように応援していきたいと思います。

11日(火)は3年生が理科「風とゴムのはたらき」の学習で実験をました。

教室で手回し扇風機の使い方や実験内容の説明を聞いた後

多目的ホールに移動して、風の力で車がどれくらい進むのか実験をしました。扇風機の風で車が前進すると「おー!」「行った!」という声も聞こえ、車の速さや移動距離に関心を高めながら活動する様子が見られました。

今日の実験は本番に向けての練習で、次回が実験の本番になります。風が強い、弱い、風の当たる面積が広い、狭いなど条件を変えながら実験を行い、風の力についての理解を深めていきます。

これからも「わくわく」する気持ちを大切にしながら理科の実験に取り組んでほしいと思います。

10日(月)に、1・2・4・5年生は、交通安全教室が体育館で行われました。交通安全協会の方々から、道路にひそむ危険や歩いたり、自転車に乗ったりするときに気を付ける点など話をしていただきました。子どもたちはしっかりと話を聞き、指導員さんの問いかけにも元気よく答えたり、手を挙げたりしていました。

また、横断歩道を渡る練習では、子どもたちは、教わったとおりにしっかりと手を挙げて、声を出しながら左右を確認して歩いていました。

3・6年生は、今週金曜日に交通安全教室を行う予定です。子どもたちには、学んだことを生かして交通安全に気を付けながら登下校してほしいと思います。

7日(金)に、5年生は、田植えをしました。田植えは、学校運営協議会委員でもある尾藤さんの田んぼをお借りして、尾藤さんをはじめ地域の皆様や保護者の方々の協力を得て毎年行うことができており、子どもたちにとっては貴重な体験となっています。

子どもたちは、地域の方から苗の植え方を教えてもらった後、クラスで分かれて田植えを始めたのですが、事前に昨年の田植えの様子を動画で観て学習していたこともあり、植え方や流れをイメージできていて、昨年よりも約30分ほど早く、苗を植え終わることができました。

予定時刻よりも早めに田植えが終わったため、米作りについて子どもたちから尾藤さんへの質問タイムが設けられ、子どもたちから稲のことや米作りの苦労などたくさんの質問が出ました。その中で「なぜ、田んぼを貸そうと思ったのですか。」という質問があり、尾藤さんは、退職されてから地域のために何かできないか、地域の子どもたちのためにという思いでボランティア活動として始められたと話されました。

尾藤さんの話(思い)を聞き、子どもたちにも地域のために自分に何ができるか考え、将来、地域のために貢献できる人になってほしいと願っています。

今回の田植えを実施するにあたり、多くの地域の皆様や保護者の皆様にご協力いただきました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

6日(木)に、6年生は理科の時間に人や動物の体の仕組みについて、これまで学習してきたことのまとめを行っていました。子どもたちは、呼吸や消化・吸収など働きについて振り返ったり、人や動物の体に関するクイズを作ったりするのに、教科書やノート、タブレットと自分が調べやすい方法で取り組んでいました。

クイズは、骨の数や臓器の長さなど面白い問題で、子どもたちどうしで興味や関心を高めながら、理解を深められるまとめとなっていました。

5日(水)に、1年生は図工の時間に絵の具と筆を使って、線の描き方や色の使い方を学習していました。くるくる、ぎざぎざ、すいすい、てんてん、なみなみなどの線の描き方で、いろいろな形や色を考えながら楽しそうに描いていました。

どれも明るくかわいい作品に仕上がっていました。

4日(火)に、2年生は生活科の時間に学校の敷地内の生き物を探す「生き物なかよし大作戦」を行うため、子どもたちは、元気よく楽しそうに虫取りあみや虫かごを持って出かけました。プールの中の落ち葉や校庭の草むらに、どんな生き物がいるか一生懸命に探して、発見すると虫かごに入れて、嬉しそうに先生や友だちに見せていました。これから、虫がどんな場所にいて、どんな動きをしていたかなどまとめていきます。

また、5年生は今週末の田植えの準備として行われる「代かき」を見学しました。代かきを行う前に子どもたち数名と先生が田んぼの中に入って、肥料をまく作業を行いました。その後、子どもたちは、地域の方々から代かきについて説明を聞き、トラクターで土、水、肥料をかき混ぜる様子を見学しました。よいよ今週末は、田植えです。天気予報も曇り時々晴となっており、予定どおり実施できそうです。

子どもたちに様々な体験の機会を提供してくださる地域の皆様に心から感謝申し上げます。

3日(月)に、5年生は国語科の時間に「句会」を行っていました。句会では、子どもたちが日常の中で感じたことや想像したことを十七音で表した俳句がグループに分けて披露され、子どもたちは、季語や工夫された点など視点をもって評価し合っていました。

どの俳句も、その情景がイメージできるものばかりで、子どもたちならではの豊かな感性を感じさせられました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 2 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 1 | 27 | 28 |