学校通信

着任にあたって

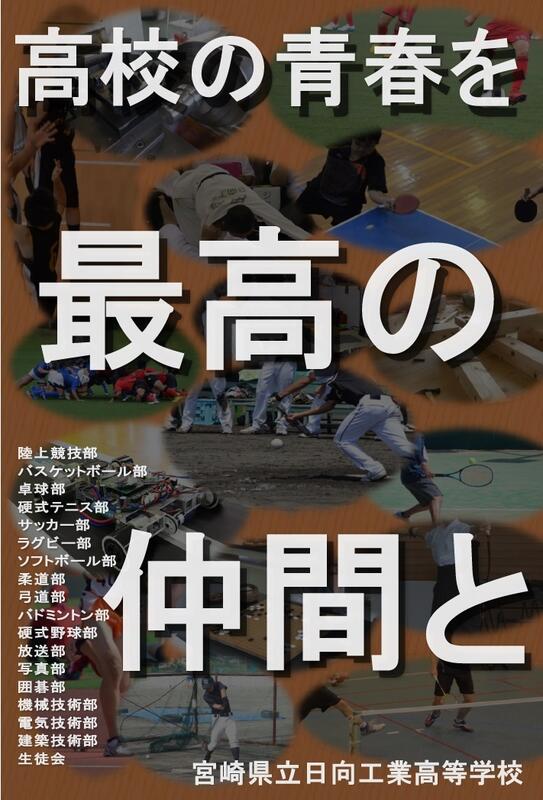

本校は、昭和36年4月に宮崎県立日向工業高等学校として創立され、宮崎県立富島高等学校の校舎の一部を借用して発足しました。今年で学校創立61年目を迎える歴史と伝統のある学校であり、これまで多くの技術者を輩出するとともに、部活動においてもソフトボール部をはじめ全国でめざましい活躍をしてきました。

発足当時は、機械化、電気科、工業化学科の3学科を備えておりましたが、昭和39年に建築科を新設し、現在は機械科、電気科、建築科の3学科が設置されています。

近年は、資格取得や各種検定の合格実績のほか、生き抜く力を身に付けた、社会に貢献できる人材を育成する工業系の専門高校として県内で高い評価を受けており、県内就職率73%を誇るなど就職先の充実ぶりにも表れています。

本校の校訓である「自発・創造」には、「この学舎に集う若者よ。時流に流されることなく自発的に行動し、豊かな創造性を発揮しながら、たくましく生きてほしい」という願いが込められています。この校訓のもと、日向工業高校生が自信と誇りを持って、日向(ヒムカ)を動かす人となることを心から願っています。

このように日向工業高等学校は、地域と保護者、企業等に支えられながら60年の歴史を刻んでまいりました。教職員が一丸となってスクラムを組み、「信頼される学校づくり」に邁進してまいりますので、今後とも本校発展のため、より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

宮崎県立日向工業高等学校

校長 若林 繁幸

「地元企業に期待すること」(3)

就職先を決める際、「漠然とした理由」で県外企業を決めるとは?一体どういう事なのかアンケート結果が出た後、私なりに色々考えてみた。

そこで、保護者や関係者とこの話をする中で浮かんで来たのが「県外の会社の方が良い」という「条件(中身)」に関して……だ。

給与水準、福利厚生、休日の多さ・確実さなどがすぐ浮かぶ。ただ、見逃してはならない事がもう一つある。「県外(都会)でしか経験できないこと」がボンヤリだが……確かにある。

ということだ、例えば、たくさんの人との出会いもあるだろう。自分の生き方を変えるほどの出会いの機会は田舎より多いだろう。

同じ業種・職種でも、田舎では扱う機会のない大きなプロジェクトや特殊な仕事をとおして、労働者として、又人として成長する機会(可能性)が都会にはある……。

堅い表現を使えば「都会の方がキャリア形成を図りやすい」、簡単に言えば「都会の方がなりたい自分になれそうな気がする」ということだ。

保護者も生徒もうまく言えないから「漠然とした良さを感じる」としか言えないのでは?ないかという結論だ。

皆さんも色んな意見、考えがあるのでこれはあくまで私の私見として受け取っていただければと思います。

「地元企業に期待すること」(2)

アンケート結果から工業高校生徒・保護者が地元企業に求める「条件整備」について、簡単にまとめると次の要点と順番になる。

(1) 生徒・保護者は、余り地元の企業を知らない。

特に企業自体は小さいが、生産している製品が全国的に高いシェアーを誇る有望な企業、財務状況が良く、堅実な経営をしている企業などが知られていない。

(2) 保護者は、子供(生徒)の考えを尊重している。

大学に進学予定の家庭も含め、保護者は、「将来は地元就職をしてほしい」考えをもっているが、最終的には子供の意思に任せている。

(3) ……そして、最終的に子供の考えに押され、県外を選ぶ生徒・保護者が、

最終的に県外就職を選ぶ理由が、驚くなかれ「なんとなく……都会の企業が良さそう……だ、」

という「漠然とした理由」だというから驚いてしまう。

以上が、アンケート結果から分かったことである。次回は、この「漠然とした理由」について考えてみたい。

「地元企業に期待すること」(1)

「企業説明会」は、ここ数年、地元就職者を増やす目的で高校生やその保護者を対象に、地元企業が学校や地域の会場を借りて行われている。

本校でも10月27日に、1・2年生、生徒・保護者を集めて地元企業、約20社の説明会を行う。

私は、これらの企業説明会を見ていて気づいたことがある。それは、高校が、中学校でやっている「高校説明会」と本質は同じだということだ。

すなわち高校が「地域の学校に対する認識を変えさせることが必要である」は、企業にとっては「地域の企業に対する認識を変えさせることが必要である」に置き換えられ、またその為には、地元企業も高校生が地元に就職したいと思う、そんな「条件整備が必要」だとなる……ということだ。

このブログの最初に扱ったテーマ「地元就職率UPを考える」のシリーズ(6)で最後に触れた、あの問い「では、どんな規準で高校生やその保護者は県外就職?地元就職?を決めているのだろうか? なぜ地元就職率は、低いのだろうか?」

この問いの答えを求めて、またあのアンケート結果に戻って考えてみたい。

そこに、地元企業に求められる「条件整備」があるように、私には思える……の、だが。

「説明会を考えてみた」(10)

これまで、○高校説明会の意義(受検者増を目的に高校を宣伝する説明会)について、私なりの考えを述べてきた。

まず、受検者を増やす為には「地域の学校に対する認識を変えさせることが必要である」事。

ただ、それは「非常に困難であること(創られた学校のイメージは簡単に変わらない)」

その認識を変えるには、顧客である生徒・保護者のニーズに応えること。要するに「条件整備が必要」であること、そして、その整備すべき条件の中身についても述べてきた。

「~じゃ、日向工業は具体的にどう取り組んでいるのか?!」という、お叱りの声が聞こえて来そうですので、本校の取組は今月末~来月10月位に、まとめて述べることとして…。

次回は、これまで触れてきた「高校説明会を考える」を基に、「○企業説明会」について、私の所感を述べてみたい。

このブログで、これまでだらだら書いてきた「地元就職率UP」と、この「○○説明会」を考える…が、なぜか、不思議な一致を見る…やっと「大きなまとめ」である。

… つづく …

「説明会を考えてみた」(9)

一方、大変失礼を承知の上で申しあげたいのが、「普通科高校の難しさ」である。

どうしても、与えられた「人・もの・金」の中で学校の独自性を打ち出すには、公立の普通科高校には、どうも限界があるのではないかと、私は感じている。

どの普通科高校も「こんな学習の質や提供するサービスがあります…」ではなく、入学して勉強・部活「がんばれ!がんばれ!」的な精神論が学校説明の中心となりやすく、最後の締めは「医学部○○人、国立大学○○人合格」という結果を学校の魅力「宣伝材料」として、説明することになりやすいのではないか?(偏った見方かもしれない)

ここ10年ほど私立高校は、「提供する教育の質やサービス」を武器に、攻勢に出ている。

その反面、県内公立普通科高校が苦戦しているように見えるのは、私だけだろうか…

「説明会を考えてみた」(8)

理由 その3「伝えたい魅力(材用)が乏しい」である。

別の表現を使えば、「他の学校と違う特徴が余りない(差が無い)」こと

と言ってもよい。これは、校種に関係なく農業・工業・商業・普通科高校ど

の学校も言えることだが、普通科高校に比べると、専門高校では、例えば

「野菜を栽培する、自動車やモーターをつくる、何が売れるかマーケティング

する、食事の介助を学ぶ…」とか、それでも中学生や保護者に分かり易い

学習内容を紹介できるので、それなりに「伝えたい魅力(材用)はある」、

「たとえ話は、しやすい。」と言える。

「説明会を考えてみた」(7)

中学校説明会で、学校の魅力を紹介しない、又はできない理由にはいくつかある。

○理由 その1:高校側の準備不足

これまで、高校説明会で見かけた一番多い例は「自分の学校がよく分かっていない」

担当者が説明しているケースである。

各学校とも多忙の中で、担当者を決める。担当になった先生は時間の無い中「とにかく準備」して、説明会に行く。自分自身よく分かっていない事を他人に、しかも中学生やその保護者に説明できる訳が無いのだが、この準備不足が多い。

特に公立高校にこの傾向が強い。(担当が若手教員・中堅主任・管理職に関係はない)

○理由 その2:中学側の課題 設定時間の不足と会の設定に工夫が足りない

通常中学校が設定する高校説明会で、各校に与えられる説明時間は15分~20分程度である。中学校も厳しい時間設定だと分かっているようだが、さすがにこの短い時間では学校の魅力を伝えることは、できない。中学側も公立、私立と多くの高校から説明会をお願いされて困っているのが分かる。

私は、何度か中学校担当者に要望したことがあるのだが、以下の工夫が望まれる。

現在行われている、各高校の宣伝を目的とする説明会の前に中2、又は中3の1学期までに高校の「校種の違いを知る(キャリア教育として)」学習の場を設定して欲しいのだ。…つづく

「説明会を考えてみた」(6)

ところが、これまで参加した中学校説明会で、その学校の魅力、言い換えれば他校よりも整備された条件(違い)を紹介しない、又はできない高校担当者がたくさんいるのである。

具体的な項目は挙げないが、どの高校担当者も同じ事柄を挙げて説明しているのが実態なのだ…○○大学何人合格、○○就職者がいます。…合格率100%、校訓は…、○○部優勝…

まるで判で押したように、どの高校も同ような事を説明している…。のだ、

これでは、聞いている中学生が可哀想だ。

どうして、こんな事になってしまったのだろうか?

「説明会」を考えてみた(5)

この2校は、前々回取り上げた中学生・保護者が高校に期待すること、言い換えれば「学校に対する地域のイメージを変える条件整備」の整備に挑戦し、ある一定の成果を挙げたケースと言える。具体的には

小林工業では、②部活動 ③進路実現 ⑤進路に応じた選択科目を選べる

日南振徳では、⑦学習の質や提供するサービス である。

私は、普通科高校での勤務経験がないので進学校(普通科高校)の実態を語ることはできないが、今ある戦力「人・もの・金」のまま条件整備に取り組むなら、進学を主な目的とする普通科高校よりも農業・工業・商業・家庭・福祉など専門教育を主とする専門高の方が「学校に対する地域のイメージを変える条件整備」をし易いのではないかと常々感じている…。

「説明会」を考えてみた(4)

①平成9年~15年、勤務した小林工業(現在小林秀峰高校に再編されて閉校)

新体操、ハンドボール部が全国制覇、資格取得も全国500近い工業高校の中で、

4番目の資格取得者数、退学者毎年ほぼ「0」…と前回述べた「条件整備」を平成7,

8年頃から4~5年かけて成し遂げた学校であった。

選択科目も進路に応じた選択ができる編成で、私のクラスからも広島大学工学

部に合格する生徒から大手民間企業、公務員と幅広いニーズにこたえる学校として

、地域の信頼を得ることができた。 少子化により再編閉校したのが、悔やまれる。

②平成29年~30年に勤務した、日南振徳高校は、小林秀峰高校と同時期に日南地

区の農工商3校を再編して誕生した。開校からこの10年定員割れは続いているが、

私の勤務した2年間学校の様子を観ていると、大変面白い学校である。特に異教科

連携により、地域に貢献する課題研究の取組、クルーズ船による町おこしに積極的

に取り組む授業など…キャリア教育の推進が、地域に特色のある学校として認識さ

れはじめている。今年度H31年度の入試では、初めて小林秀峰よりも受験倍率が

高くなった。今後が楽しみである。…(つづく)

「説明会」を考えてみた(3)

何かと、問われたら~「その高校に対するイメージが変わらないこと」だと、私は答えたい。

ただ、これでは、映画寅さん曰く「それ言っちゃおしまいよ~」となってしまうので、これで「じゃ、これでこの話終わり…」にはできない。

「説明会」を考えてみた(2)

①通学に有利 ②部活動 ③進路実績 ④進学、就職に必要な学力を身につけさせてくれる

⑤進路に応じた選択科目を選べること ⑥行事の充実 ⑦学習の質や提供するサービス等だ。

…ということは、これらの条件を整備すれば受検者が増えるのか?…そう聞かれると…

そうとも言い切れない…。

理由は簡単である。「人は、あることに自己のイメージ(先入観)があると、その認識を容易

に変えることができない。」からだ。

特に人生の選択で重要な「高校選択」が、わずかな説明で、そう簡単に変わるものではい。

皆さんはどうだろうか、ある特定の高校に関するイメージ、長い時間をかけて創られた認識、

ありませんか?本気で地域の認識を変えようとするならば、大変なエネルギーを必要とする。

そもそも、条件整備自体「容易ではないのだ」

「説明会」を考えてみた(1)

自校(高校)を中学生に宣伝して、受検する中学生を増やそう(獲得しよう)とする説明会

○企業説明会

自社(企業)を高校生に宣伝して、受検する高校生を増やそう(獲得しよう)とする説明会

私は、平成13年頃から主に中学校に出向いて、「高校説明会」という活動をしてきた。

この通算17年間、計算してみたら県内約80中学校、延べで400回近く訪問したことになる。

~「それだけやってきたなら、さぞ宣伝が上手なんだろう?」と思われるかもしれない。

確かに、いつも私が説明した後は、だいたい次の学校説明者はやりにくそうにしている

しかし、説明が分かりやすいことと、高校選択はイコールかと言えば、けしてそうではない。

校長によっては、パンフレットが見やすい!説明が良くなった!紹介ビデオが面白い!今年は

体験入学(オープンスクール)の回数を増やした!…から、受検者が増えた(減った)と誤解して

いる人も多いが、実際のところ受検者の増減は、宣伝努力している学校側の都合で決まるもの

では無いようだ…。(つづく)

地元就職率UPを考える(6)

1 Q1 自分の進路を決めるに当たり、誰に相談したか?では、

先生に相談する 2年生が11.4% 3年生が21.7% と10.3% 3年生で多い

2 Q3 就職の場所はどこか?との問いに

県外希望 2年生が52.2% 3年生60.9% 3年生が8.7%多い

県内希望 2年生が24% 3年生35% 3年生が11%多い

とそれぞれ3年生の方が多いことが分かる。

* 「~の方が多い」2,3年生は連続してデータを取っていない 別の生徒

以上から、確かに「先生の指導で」2年生よりも3年生で県外・県内の希望率は

多い(影響している)ことが分かるが、教師が「県外就職するように誘導した指導

はしていない」ことも、はっきりと、客観的に読み取れる。

※これまで6回のシリーズで、我々工業高校教員の指導が県外就職を優先して

いないことを証明してきた。このアンケートでは、さらに「では、どうして?」

と言う問題の核心に迫る分析へと続くが、このブログではここまでとしたい。

次回からは、視点を変えた「地元就職率UP」を考える話題の中で、この「核心」

に触れていくこととしたい。

地元就職率UPを考える(5)

2年生 生徒

①県外52.2% ②未定23.8% ③県内24%

保護者

①未定38.2% ②県内35.4% ③県外26.4%

3年生 生徒

①県外60.9% ②県内35% ③未定4.1%

保護者

①県外43.4% ②県内38.1% ③未定18.4%

就職か進学かまでは、生徒と保護者の意見が一致しているが、就職先を「県外か県内か」

になると、その場所は、一致していない。

生徒の県外指向は、2年次から3年生になるとさらに増えている。

一方、保護者の県外希望は、やや増加はしているが、2,3年ともにその1/3が依然として

県内を希望している。

このズレを皆さんは、どう考えるだろうか?

地元就職率UPを考える(4)

2年生 9月結果

生徒

①就職64.2% ②進学23.0% ③未定7.4% ④公務員5.4%

保護者

①就職64.1% ②進学21.6% ③未定8.1% ④公務員6.2%

3年生 9月結果

生徒

①就職68.1% ②進学25.4% ③公務員5.9% ④未定0.7%

保護者

①就職68.0% ②進学25.2% ③公務員5.4% ④未定1.4%

2,3年生とも生徒と保護者の値がほぼ一致している。

生徒は、保護者と相談をしている結果と一致する。

地元就職率UPを考える(3)

保護者全員約4500名を対象に実施された。

今回から、その結果を紹介しながら生徒・保護者の意識を分析してみたい…

Q1 自分の進路を決めるにあたり、誰に一番相談するか?

回答 2年生徒 ①保護者・家族70.1% ②友人12.9% ③先生11.4%

3年生徒 ①保護者・家族64.5% ②先生21.7% ③友人09.5%

生徒は、圧倒的に保護者・家族と相談しており、3年生では友達よりも先生

の方に相談する傾向が高くなっていることが分かる。(つづく)

地元就職率UPを考える(2)

だろうか?」、「生徒たちが県外就職を決めている本当の理由が知りたい」…

と、工業科職員の中から意見.声が聞かれるようになった。

この声を受けて、当時宮崎工業.竹下校長の発案により、県工業部(県内

7つの工業系高校に勤める職員組織)が組織的に実態調査アンケートを取

ることになった。

2016年(H28年)春のことだった。(つづく)

地元就職率UPを考える(雑感1)

確か宮日新聞の1面だったと思う…

「宮崎県 地元就職率全国最低」という記事が掲載された。

その記事の中でも特に注目したのは、工業高校生の地元

就職率が際立って低いこと。そして、その原因は、高校の先生

が県外企業への就職を勧めるからだ…というものだった。

私を含め、この記事を読んだ大半の工業科教員たちは、皆一

様に「濡れ衣だ」と思った。

決して、県外就職を勧めている訳ではない…と

皆この記事に、腹を立てていたことを思い出した。(つづく)