写真ブログ

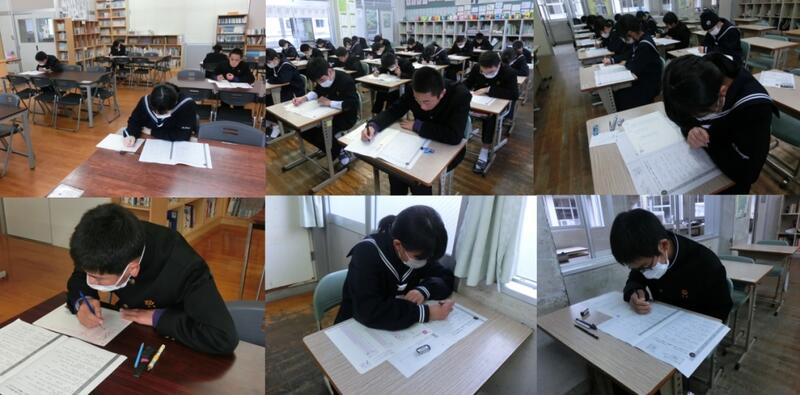

一斉登校日期間

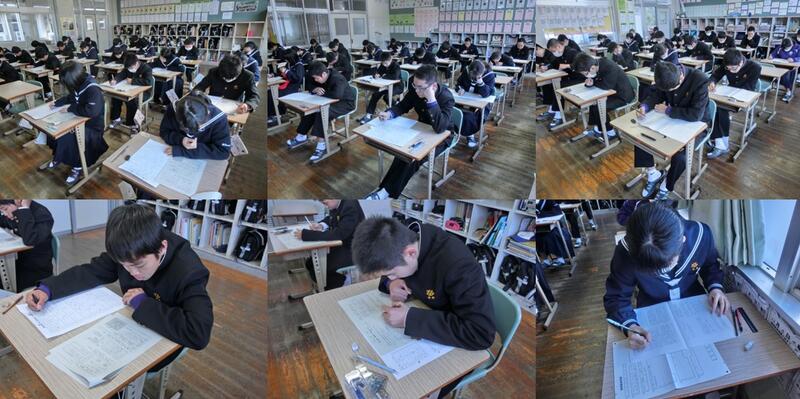

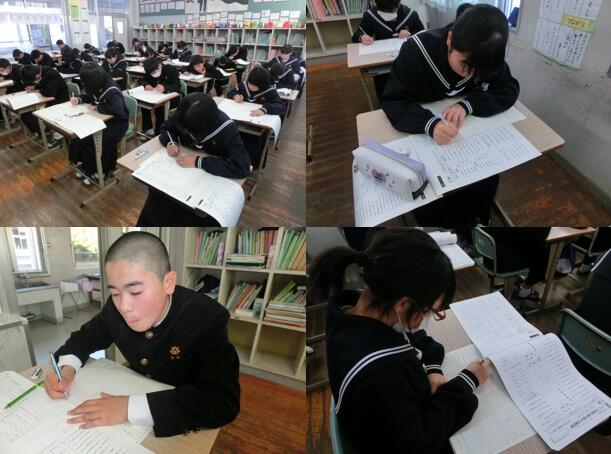

一斉登校日が始まって、ようやく金曜日になりました。生徒達はみんな一生懸命授業や部活動に取り組んでいました。休みも多かった分、リズムを取り戻そうとみんな頑張っていました。疲れもたまったのではないでしょうか? 1年生は部活動も正式にスタートしました。知らないことも多いと思いますが、少しずつ慣れていってくださいね。

学校では緑のカーテンとしてゴーヤを植えています。昼休みには生徒達がボランティアとして雑草抜きをしてくれています。まだ小さいですが、夏には立派に成長して教室が少しでも涼しくなればいいですね。明日の土日でしっかり休養をとって、来週からもしっかり頑張っていきましょう。

コロナウィルス関係の連絡事項がホームページや安心安全メール等でも連絡いたしますので、ぜひご確認下さい。

分散登校日(B班)

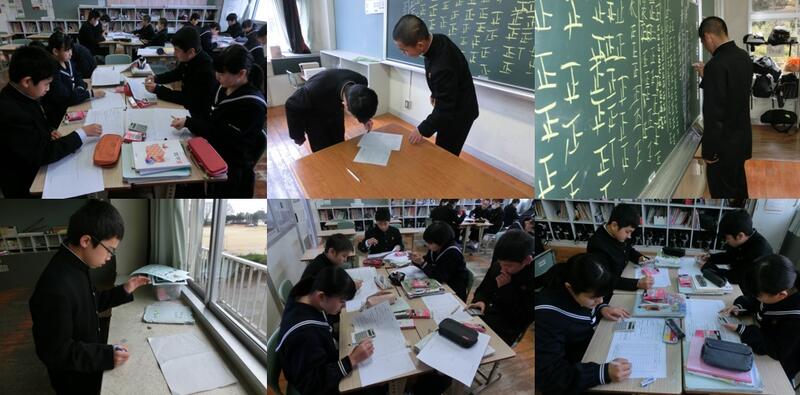

5/13(水)、本日はB班が登校日でした。昨日行ったA班と同じ授業を本日行いました。昨日と同様、クラスが半分になってしまい、いつもより静かでしたが、どのクラスも一生懸命頑張っていました。また、昼休みにはボランティア活動として花壇整備を行いました。昨日はA班がパンジーの花を抜いてくれましたが、今日はB班の生徒たちが雑草とりや肥料蒔きを手伝ってくれました。次は何が咲くのか楽しみですね。

本日、B班の生徒達には臨時休業についてのお知らせを配布しました。A班の生徒達には明日配布しますが、5月18日(月)から学校が再会される可能性があるという内容です。詳しくは本日(A班は明日)、配布したプリントをご覧下さい。

補足【プリントより一部記載】

(1) 5月18日(月)に学校再開となった場合

ア 校時程は学校により異なりますので、登下校等の時間については、学校からの連絡をご確認下さい。

イ 給食は実施します。

ウ 部活動も再開となりますが、現在の生徒の体力面に配慮した活動といたします。

(2) 今後の感染状況により、急遽対応を変更することもあり得ますので、今後も学校からの連絡が受けられるように御留意下さい。

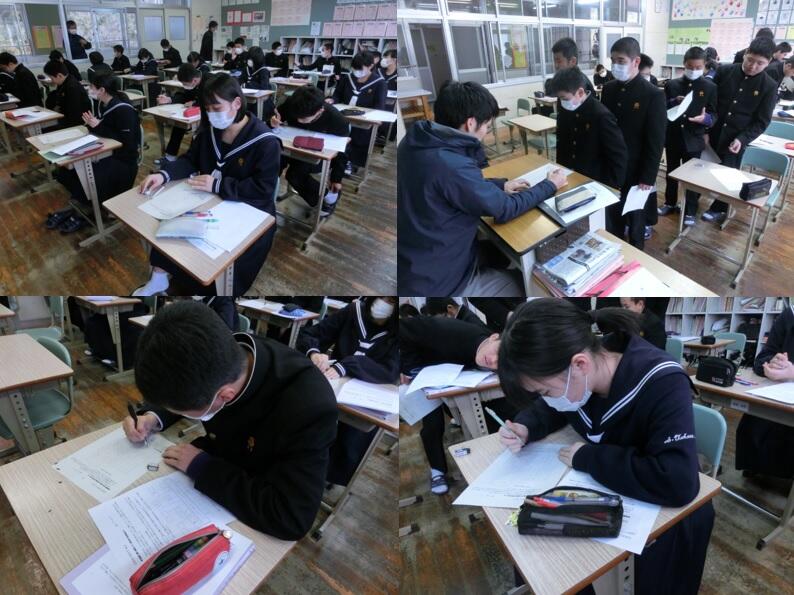

分散登校スタート

5月12日(火)、本日から分散登校がスタートしました。新型コロナウイルスの拡大防止の一環として、都城市内の小中学校では本日から21日まで、学級を2つに分け登校日をずらす取組を行っていきます。

授業の様子を見てみると、生徒がいつもの半分だけしかいませんので、いつもより静かな授業だったかもしれませんが、どの生徒も一生懸命授業に取り組んでいました。本日行った授業は、明日もう1つのグループで再度行われます。学級が全員そろうのは25日以降になりますが、その日を楽しみに毎日頑張っていきましょう。

臨時休業についてのお知らせ

1 臨時休業の終了時期

令和2年5月24日(日)まで(延長)

※ 今後、臨時休業期間等に変更があった場合には、学校を通じて改めてご連絡いたします。

2 登校日について

◎ 臨時休業中に登校日(計6日間)を設け、学習活動を実施します。

◎ 5月11日(月)、22日(金)は、全児童生徒が登校する「全員登校日」となります。

◎ 5月12日(火)から5月21日(木)までの期間は、1つの学級を概ね2つのグループ

(A・B)に分けて登校させる「分散登校日」となります。

※ 分散登校の班及び登校日等につきましては、5月11日(月)の全員登校日にお知らせ

いたします。

◎ 登校日には、給食を実施いたします。

※ 5月11日(月)につきましては予定通り行いますので、時間割に変更等はありません。保護者の

皆様におかれましては、更なる対応をお願いすることになり、不安や心配な面があるとお察しいたし

ますが、御理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。

登校日

5月1日(金)、本日は登校日でした。コロナウイルス感染症対策としては学年をずらして登校してもらいました。内容としてはGWに入る前の連休指導です。臨時休業が5月10日(日)までに延びたことも合わせて、不要不急の外出は控えるように指導を行いました。また気温も高くなってきていますが、宮崎県の河川は全て遊泳禁止となっています。河川で泳ぐことがないように、生徒指導主事から話がありました。また、1,2年生は身体計測、3年生は聴力検査と掃除や草抜き等の奉仕作業を行いました。緑のカーテンは今年度も設置予定です。毎年立派なカーテンができていますが、今年はどうなるか楽しみですね。明日からGWに入ります。外出ができないことは非常に残念ですが、1日も早い収束を目指すために、不要不急の外出をしないようにしていきましょう。授業再開予定は11日(月)ですが、1年生から3年生のそれぞれの学年で7、8日の間で運動場開放の時間が設定されています。ぜひご確認下さい。

登校日

4月28日(火)、本日は登校日でした。各学年ごとに時間をずらして登校し、健康確認や課題のチェック、学年によっては身体計測も行いました。登校した生徒たちは久しぶりに会う友達と楽しく会話をしている様子が見られました。登校している生徒で体調を崩している生徒もいませんでした。課題の取組に関しては生徒によって内容に差が見られました。ただ課題をやるだけではなく間違ったところをしっかりやり直して、丁寧にまとめている生徒。課題を終わらせてはいるが、中身はもう少しの生徒。全然終わっていない生徒。今回の休校で約40時間の授業がなくなりました。少しでも遅れを出さないために、課題を計画的にしっかりと取り組んで下さい。次回の登校日は5月1日(金)となっています。

臨時休業中の運動場開放

新型コロナウイルス感染症対策のため4月22日(水)~5月6日(水)まで臨時休業となりました。運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保するため、学年ごとに日程や時間を分けて設定しています。4月23日(木)の午前は3年生の割り当てでした。家にいても退屈なのか(勉強は大丈夫ですか?)、1人、2人と3年生が集まり始め、縄跳びをしたり運動場を走ったりして楽しそうに運動していました。運動場を利用する場合は体操服(ジャージ可)で登校し、必ず検温をして体調確認をした上で学校に来るようにして下さい。

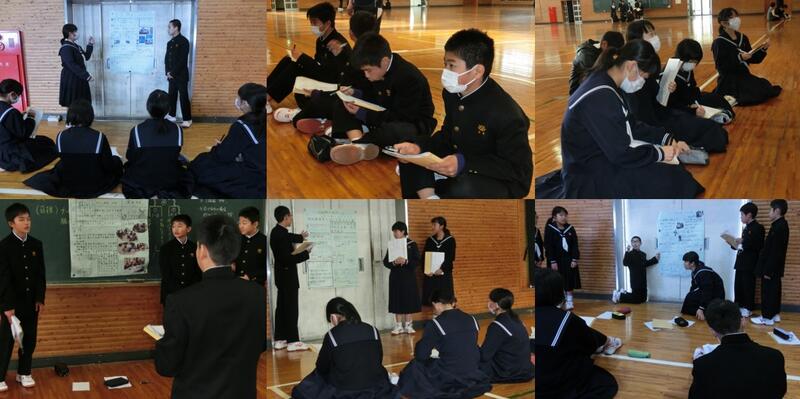

対面式

4月14日(火)対面式がありました。対面式は、1年生を対象に各委員会についての説明や部活動を紹介をするためのものです。規模縮小で行ったため、委員会の紹介や説明は時間を短めにして実施しました。その中でも少しでも山田中の委員会活動が伝わるように、工夫されていました。またクイズ形式のプレゼンテーションが準備されていて、短い時間の中でもとても楽しかったです。部活動紹介では現在活動している8つの部活動の紹介がありました。どの部活動も工夫がなされていて、とても面白かったです。少しでも密になる環境を避けるために、待っている部活動生はグランドで待機させるなどの対応をしました。1年生の皆さんは少しは山田中学校のことが分かってきたでしょうか?部活動は3年間続けられるものをしっかりと考えて、決めていきましょう。24日が入部届の〆切になっています。ぜひそれまでにいろいろな部活動を体験してみるのもいいかもしれませんね。

消毒作業

新型コロナ感染拡大防止として少しでもできることばあれば・・・と思い、毎日職員による消毒作業を放課後行っています。教室の生徒1人1人の机やいす、水道の蛇口など、生徒の手が多く触れそうなところを中心に消毒を行いました。継続的に続けていきます。

交通安全教室

4月13日(月)、交通安全教室がありました。はじめに体育館で自転車の乗り方のきまりについて確認し、自転車小屋に移動して、自転車点検をしました。ヘルメットの名前、あごひも、ブレーキ、サドルの高さ、鍵があるかなど細かく点検しました。本校は全校生徒が自転車通学の対象です。坂道が多かったり、街灯が少なくて危ないところがあったりするところがあります。正しいきまりを確認して事故が起きないように気をつけましょう。

集会指導・給食指導・学習指導・清掃指導

4月10日(金)、集会指導・給食指導・学習指導・清掃指導がありました。新入生に対して学校生活の送り方を指導することが目的で、2・3年生も再確認という意味で全校生徒で行いました。給食指導や、清掃指導は全校専門委員会の生徒が説明を行いました。また長時間の集会を避けるために学習指導は放送を使って教室で行うといった取組をしました。新入生にとっては知らないことだらけで難しかったかもしれませんが、少しずつ覚えていってほしいと思います。2・3年生も学校生活のきまりを再確認して、よいよい山田中学校を作っていきましょう。

第74回入学式

第74回入学式が行われました。61名の生徒が新たに山田中学校に入学しました。規模縮小という形で行ったので、2・3年生は参加することができませんでしたが、厳粛かつ立派な式を行うことができました。新入生氏名点呼と学校長式辞のあと生徒会長の西川駿太郎さんが歓迎の言葉を述べ、新入生を代表して西丸更沙さんが誓いのことばを堂々と述べてくれました。その後、1学年所属の先生の紹介があり、学級活動を行いました。今までと違う環境で、他の小学校出身の生徒と顔を合わせて緊張した人もいると思います。早く学校生活に慣れ、友達をたくさん作って勉強や部活にがんばってください。

令和2年度新任式・始業式

令和2年度がスタートしました。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、規模縮小した形で新任式・始業式がありました。

先日9名の先生方とお別れをし、とても寂しい気持ちでしたが新たに9名の先生方が山田中に来られました。どの先生方もやる気でいっぱいです。生徒の皆さんも早く先生方の名前を覚えて下さいね。

その後始業式が行われましたが、規模縮小のため短い時間で行いました。新2年生の中島花音さん、新3年生の別府響雅さん、生徒会代表の大石智世さんが代表として新年度の抱負を堂々と発表してくれました。校長先生の話で ①凡事徹底、②積小為大、③人命尊重、④感謝、⑤主体性を昨年に引き続き徹底したいというお話がありました。しっかり覚えて日頃の生活で生かしていきましょう。

皆さんにとってやはり新しいクラスの仲間や担任・副担任の先生が誰なのかが1番気になっていたと思います。前向きな気持ちで1年間頑張っていきましょう。

プチ離任式

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月30日(月)、学年ごとに規模を縮小して、先生方とのお別れをしました。離任または退職される先生方は、9名。約半数の先生方が本校を去ることになりました。

まず、職員室で先生方とのお別れ会、その次に各学級で生徒とのお別れ会となりました。先生方との別れが名残惜しく思う生徒が多く、教室でのお別れの後、職員室に来る生徒も多かったようです。また、生徒からメッセージをいただいた先生方も感激されていたようです。この日は、1・2年生や卒業生のほか、高校生や保護者も数多く来校し、先生方とのお別れを惜しんでいました。

本校での勤務年数はそれぞれですが、9名の先生方には大変お世話になりました。新天地でも、健康に留意され、ますますご活躍いただきますよう、ご祈念申し上げます。部活動再開

3月26日(木)で、都城市内の小中学校は臨時休校が終了しました。これを受けて、3月27日(金)より、部活動が再開されました。2時間を上限とする、密集を避ける、換気を徹底する、などの制約はあるものの、1ケ月振りの活動を生徒は楽しんでいました。

この日、活動したのは、男子バスケット部、男子卓球部、野球部、吹奏楽部の4つです。生徒に感想を聞いたところ、「楽しい。」、「1ケ月家でじっとしていなくてはいけなかったので、ストレスが溜まっていた。」、「体にカビが生えそうだった。」、「早く体力や勘を取り戻して、夏季大会へ向けて頑張っていきたい。」ということでした。

久しぶりの活動で、学校に活気が戻ったようでした。まだ全面解除というわけではありませんが、できることをやって、夏季総合体育大会を最終目標として頑張ってほしいと思います。2回目の登校日

3月26日(木)、1・2年生は臨時休業中2回目の登校日でした。本来なら、この日は修了式でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学年・学級で時間帯をずらしての登校日となりました。

学年や学級で活動内容は異なりましたが、どの学級でも校長先生からのメッセージが読み上げられ、学級担任の先生からも今年度を振り返っての話や次年度へ向けての激励の言葉がありました。また、一人一人に修了証の入った通知表が学級担任の先生から手渡されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためとは言え、卒業式へ出席できず、離任される先生方とのお別れ会(離任式)も実施されません。なんともやりきれない寂しい思いをしますが、明日から部活動も解禁です。始業式、入学式も一部規模は縮小されますが、予定通り実施されます。前向きに頑張っていきましょう。2年生登校日

3月17日(火)、2年生が登校しました。2組が9時から10時まで、1組が11時から12時までの時間差での登校でした。これも新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応です。登校日の目的は、臨時休校中の課題の進行チェックと教室に置いてある個人の持ち物の持ち帰りです。

臨時休校となって3週目ですが、久しぶりに登校して、クラスメイトと話をし、何となくホッとしたような表情が伺えました。ストレスが溜まって、騒いだりするのかなと思っていましたが、落ち着いた様子でした。3週間近く清掃もしていなかったので、教室には埃が溜まっていましたので、清掃に真面目に取り組みました。

次は1年生同様、26日に登校することになっています。時間差での登校となります。26日には、通知表(修了証)が手渡されます。新たな宿題も与えられたようです。家庭学習も頑張りましょう。第73回卒業証書授与式

3月16日(月)、第73回卒業証書授与式を挙行しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、卒業生とその保護者、学校職員だけの出席でした。

例年だと一人一人が校長先生から証書を授与されるところですが、各学級代表生徒一人による授与でした。このように式次第そのものも、規模を縮小し、30分程度の寂しい卒業式となりました。在校生が出席できない分、卒業生に何かできないかということで、「旅立ちの日に」を職員全員で合唱し、卒業生を送り出しました。

校長先生の式辞や卒業生の答辞からは、このような卒業式を迎えることへの無念さが感じられました。しかし、このような事態だからこそ、これから先も存在するであろう困難に立ち向かっていく勇気が必要です。お世話になった先生方、友人、後輩、地域の方々、そして最も大きな支えである保護者の皆様に感謝の気持ちを忘れず、未来へ向かって大きく羽ばたいて欲しいと思います。

学校が登校可能となったら、いつでも来校し、元気な姿を見せてください。本日は、ご卒業おめでとうござました。

3年生登校日

3月2日より、新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業中ですが、3年生が3月13日(金)登校してきました。卒業式の練習、通知表の受け取り、各作品展の表彰、皆勤賞、諸連絡が主な内容で、1時間程度で慌ただしく下校しました。

卒業式の練習といっても、時間の関係で作法についての確認程度でした。また、皆勤賞は無遅刻、無欠席、無早退、無欠課という厳しい基準をクリアした4名が表彰されました。有田蓮さん、黒木希羽さん、黒木汐羽さん、元野瑚乃香さんおめでとうございます。

久しぶりの登校で、生徒はほっとしたような表情や友達と会えたうれしさが感じられました。大変な状況での卒業式を迎えます。ある意味、今までにない、思い出の残る卒業式となるのではないでしょうか。花づくりの会

山田地区には、花づくりの会というボランティア団体があり、学校の花壇の手入れをしてくださっています。3月6日(金)、5名の方が来校され、花を植えたり、草取りをしたりと花壇の手入れをしてくださいました。ありがとうございました。

作業をしてくださった方と話をさせていただきました。新型コロナウイルス感染拡大防止のことと、「卒業式に花を飾るのを楽しみにしていたのに・・・。」、「卒業生がかわいそうだ。」と心配してくださっていました。花づくりの会の方々には、入学式や卒業式など、節目で学校を飾っていただいていますが、こればっかりは仕方ありません。

学校が通常どおりに動き始めるのがいつになるか見通しが立たない状況ですが、また、学校を花で飾っていただくことを楽しみにしています。今後ともよろしくお願いいたします。

出前授業

2月27日(木)、都城工業高等学校の先生方による出前授業に2年生が参加しました。「中学生の進路選択において、興味・関心に即したキャリア教育を推進し、進路決定の一助とする。」、「都城工業高等学校の授業内容を通した「ものづくり」の魅力を発信する。」という目的に乗っかる形で、授業に来て頂きました。

体育館に、機械科、情報制御システム科、電気科、化学工業科、インテリア科の6つのブースを設け、4つの班に分かれて、すべてのブースを15分間隔で回っていきました。それぞれのブースでは、先生方の説明を聴いたり、体験をさせていただいたりしました。電気だけの力で動く自転車に乗る、コンピュータで制御された車に触れる、測量器をのぞき込む、目の錯覚を利用したデザイン、ホッカイロの製作、3Dプリンタなど楽しい体験ばかりで、生徒は興味津々で学習に取り組んでいました。

お忙しい中、わざわざ来校して、授業をしていただいた都城工業高等学校の先生方ありがとうございました。2年生にとっては、今回の授業が進路を決定していく上で大変参考になりました。

調理実習

2月26日(水)、1年1組が調理実習に取り組みました。作ったのは先週の2組と同じ、鮭のムニエルとかき玉汁です。どの班も時間内に調理、実食、後片付けまで終えることができました。

包丁の扱いなど危なっかしい場面もありましたが、3回目の調理実習ということで作業もスムーズで、各班で作業を分担し、楽しく活動していました。しかし、課題は2組と同様、修正力です。マニュアル通りでないといけないと思っている生徒が多く、味見をしながら、分量を調整するといった臨機応変に対応する力が足りないように感じました。

調理に限らず、思い通り、計画通りに行かないこともこれからあります。周囲との合意形成も含めて、修正する力を身に付けて欲しいものです。これは子ども自身だけではなく、学校職員、保護者、地域の大人の問題でもあるかもしれません。

Last Lesson

山田中学校のALTはドノヴァン・セイ先生です。3年生にとっては2月25日(火)が、ドン先生から受ける最後の授業でした。

ゲーム形式の授業の後、ドン先生から間近に卒業を控える3年生に激励のメッセージが送られました。また、そればかりではなく、一人一人にプレゼントとレイが渡されました。ドン先生はハワイのご出身で、卒業式ではレイが渡される風習があるそうです。それに習っての、生徒へのうれしいプレゼントになりました。

ドン先生に感謝し、その思いを受け止め,未来に向かって頑張っていきましょう。子どもフェスティバル

2月23日(日)、山田町総合福祉センター「けねじゅ苑」で第13回福祉のつどい「子どもフェスティバル」が開催され、多数の本校の生徒がステージ発表やボランティアで参加しました。

先月行われた秋田県潟上市との学校間交流事業報告を、吉行華彩さんが発表しました。プレゼンテーションソフトを用いてわかりやすい発表でした。パソコンを操作した若松黎さんもご苦労様でした。この他、吹奏楽部が楽器の紹介も入れながら約30分の演奏を披露しました。親しみのある選曲で、来場者の反応も良かったようです。最後は「ふるさと」を演奏し、来場者と歌って終わりました。

3年生が運営のお手伝いとして、20名近く参加しました。来場してくる地域の方々に、手指消毒をしてもらったり、マスクや下履き入れのビニール袋を配布したりしました。この他、ステージのセッティング、綿飴づくり、小さい子供のハイハイ・よちよち競走のプレゼント配付など、様々なことをお手伝いしていました。前日も、多くの生徒が会場設営に参加しました。地域の方からも「中学生が大変協力的で助かっています。」とお褒めの言葉をいただきました。

生徒が地域へ貢献し、地域の方々は学校へ支援を頂くという良好な関係が山田地区には築かれています。このような良好な関係がいつまでも続くように、これからも頑張っていきましょう。北諸県カップ観戦記

2月22日(日)、野球部が北諸県カップに出場しましたので、応援に行ってきました。結果は、1試合目は東海中学校に5-3で快勝、2試合目は西中学校に2-3で惜敗し、翌日は交流戦に臨むことになりました。

試合開始直後までは小雨が降り、寒い中での試合でしたが、選手は声を出し、よく頑張っていました。実はけが人などもいて、人数が足りず、他の部から選手を借りての出場でした。当然練習やサインの確認は十分ではない中での試合でしたが、そのようなことは微塵も感じさせず、少々のピンチもハツラツとプレーし、乗り越えていました。また、寒い中、応援していただいた後援会の皆様もお疲れさまでした。

次の大会は、体調をしっかり整え、万全の態勢で臨んでください。期待しています。空き缶を潰す!

こう言うと、写真中央下のか弱そうな女子生徒が空き缶を強烈な握力で潰したように見えます。しかし、そうではありません。2月21日(金)、1年1組の理科の実験活動で、握力ではなく、大気圧の性質を利用して空き缶を潰しました。

空き缶に少量の水を入れ、ガスバーナーで熱します。蓋はしていませんので、水は水蒸気となり出ていきますが、缶の外部からの圧力に対し、内側からも圧力がかかっているため形は保っています。十分熱したところで、缶に蓋をし、水で冷却します。すると、缶の中の水蒸気が水に戻り、一瞬缶の中が真空状態となり、外部からの圧力に対し、内側の圧力がなくなるので、缶は潰れていきます。同じ原理で、空き缶どころか、ドラム缶さえも潰すことができるのです。

水の状態変化やそれに伴う圧力の変化の様子は、身近な事象の中に見いだす機会はそうあるものではありません。そういう意味で、大変貴重な実験となりました。生徒からは、「うわー!スゲー!」といった歓声も上がっていました。

圧力の変化は、山の頂上でポテトチップスの袋がパンパンになることなどで目にすることがあります。これからも身の回りの現象の中の不思議さにも注目して欲しいものです。

専門委員会

2月19日(水)、学級専門委員会、全校専門委員会を開きました。学級の各専門委員会で協議した内容を、代表者が持ち寄って、全校専門委員会でさらに協議しました。全校専門委員会に出席しない生徒は、各学級で普段清掃していない場所を清掃しました。

今回の専門委員会では、2月の各専門委員会の活動や年間の活動の反省をしました。その上で、来年度どのような活動をしていくのかを検討しました。5月には生徒総会が開かれ、正式にはその場で委員会活動等が正式に決定される予定です。今回の反省が生かされ、充実した生徒会活動になることを期待したいと思います。

全校専門委員会に出席しなかった生徒も、普段の清掃以上に頑張っていました。お疲れ様でした。

調理実習

2月19日(水)、1年2組が家庭科の授業で、調理実習に取り組みました。この日のメニューは、鮭のムニエル、かき玉汁でした。どの班も時間内に調理、実食、後片付けまで終えることができました。

3回目の調理実習で作業もスムーズで、各班で作業を分担し、楽しく活動していました。しかし、常識的な知識が不足している生徒もいるようで、「出汁を取った昆布は包丁で切れるんですか?」とか、「片栗粉と小麦粉は違うんですか?」と質問する生徒もいました。また、失敗を怖がりすぎるのか、調味料や水などの分量をマニュアル通りに進めないといけないと思っている生徒もいたようです。味見をしながら、分量を調整するといった臨機応変に対応する力を身に付けることが大切ですね。

出来上がった後は、実食です。どの生徒もおいしそうに食べていました。うまく出来上がったということでしょう。ぜひ家でもチャレンジしてみましょう。

放課後学習会

3年生は、高校入試に向け、放課後自主的に残り、多くの生徒が学習会に参加しています。2月18日(火)、図書室を覗いてみると、約30名の生徒が学習に取り組んでいました。この日は、学年末テストが終わったばかりなのに、よく頑張っていました。

県立一般入試を受験する生徒は、わからないところを先生に質問したり,自分の課題に取り組んだりしていました。県立高校推薦入試の合格内定通知をもらっている生徒も参加していました。参加している理由を聞くと、「高校に入学して、学習について行けなくなると困るから。」、「高校から宿題が出ているから。」といった答えが返ってきました。また、県立一般入試を控えている生徒に、わからないところを教えている姿も見られました。

「受験は団体戦」とも言われますが、まさにOne Teamとなって3年生は最後まで頑張っています。あともう少しです。全員合格目指して、一丸となって頑張ってください。

教育相談

2月17日(月)、学年末テスト終了後、1・2年生を対象に教育相談を実施しました。生徒の悩みや変容に気付き、相談をとおしてストレスを軽減させ、よりより学校生活を送ることが出来るようにすることがねらいです。

事前にアンケートを実施し、生徒の悩みや相談内容を把握しておきました。相談は学級担任が行いましたが、その間他の生徒はテスト中ということもあり、自分で決めた課題に向かって学習に取り組み、テストに備えました。生徒の学習や生活、人間関係について悩みを軽減するとともに、来年度の学級編制にも生かしていきたいと思います。

教育相談は18日(火)にも実施されます。学年末テスト

2月17日(月)、全学年一斉に学年末テストが始まりました。実施教科は、どの学年も国語、社会、数学、理科、英語の5教科で、この日は3教科、明日18日(火)は2教科が実施されます。

1、2年生にとっては、1年間の学習内容の定着度を量るまとめのテストとなります。3年生にとっては、県立高校一般入試を想定したテストとなっていました。今回も、テストに向けて生徒が確実にテスト範囲を学習したかどうかが確認できるように、範囲表や計画表を工夫しました。

生徒の皆さん、範囲表や計画表をうまく活用してテストに臨んだでしょうか?3年生はともかく、1、2年生はテストで出来なかったところをしっかり復習して、新年度に備えましょう。山田中学校の最大の課題は学力向上です。

出前授業

2月14日(金)、都城市選挙管理委員会から講師をお招きし、選挙に関する出前授業を実施しました。年々右肩下がりで推移する投票率の低下に歯止めをかけることも含めての啓発活動です。

授業の内容は、1:なぜ選挙があるのか、2:選挙の歴史と投票率の現在、3:選挙に行かないとどうなるの?、4:投票ってどうやるの?でした。具体的な事例を用いての講義で、分かりやすかったと思います。投票率については、高齢者より若い世代のほうが低いようです。そうなると、選挙に出馬する政治家は、高齢者向けの政策ばかりをとるようになり、若い世代にとっては魅力のある街づくりにつながらなくなるかもしれません。そうなると、若い世代が住まなくなったり、出生率が低下したりして、高齢化が進むという悪循環になってきます。

選挙権は18歳から与えられますが、19歳~20歳の投票率は20%を下回っているそうです。より良い街づくりには若い世代の投票が必要です。選挙権はすぐに与えられるものではありませんが、そのときに備えて意識を高めておくことが大切ですね。第3回PTA常任委員会

2月12日(水)、午後7時より第3回PTA常任委員会を開きました。今年度最後の常任委員会で、今年度の事業報告、各専門部ごとの活動内容の成果と課題、次年度の地区幹事等の選出が主な協議内容でした。この日の昼間は、参観日と立志式もあり、お忙しい中出席していただき、ありがとうございました。

立志式、参観日

2月12日(水)、立志式を挙行しました。この日は参観日も兼ねており、同時進行で1年生の保護者は教科の授業参観、3年生の保護者は宮崎県助産師会か母っちゃっ子クラブから講師を招いての性に関する講話を参観し、全学年とも学級・学年懇談で午後からの日程を終えました。

第1部の式典では、学校長式辞の後、生徒一人一人がステージに立ち、自分の志を大きな声で語りましたが、その姿はみんな素晴らしく、頼もしく思えました。その志を表現した書は体育館に展示しました。これを契機に、自分の将来をしっかりと見つめ、志が実現できるよう成長して欲しいものです。

第2部は、都城聖ドミニコ学園高等学校のケネス・リスマン先生を講師としてお招きし、「Life is Interesting」と題して、講話していただきました。失敗を恐れず、何事にもチャレンジすることが大事という内容でしたが、まさに今の2年生にふさわしい内容でした。リスマン先生、お忙しい中、ご来校いただきありがとうございました。

性に関する講話では、男女がお互いを思いやり、望ましい意思決定や行動選択ができるようになることを目的とした内容の話を聞くことができました。親子で具体的な話を聞くことができ、卒業後も、社会人になっても役に立つ内容でした。お忙しい中、宮崎から来ていただきありがとうございました。

学級・学年懇談では、今年度最後の参観日ということで、今年度の振り返り、春休みの過ごし方などが話題となりました。特に1年生では、来年度の修学旅行について、2年生は受験生としての心構え、3年生では卒業式の臨むに当たっての注意事項なども話題となり、貴重な会となったようです。

新入生説明会

2月7日(金)、校区内の山田小学校、中霧島小学校、木之川内小学校の6年生とその保護者を招いて新入生説明会を開催しました。内容は、授業参観、校長先生の話、中学校生活の説明、制服採寸・物品購入、部活動見学(自由見学)でした。

授業参観は本校の校舎見学も兼ねており、小学生は興味津々でした。4月から初めて中学生となるご家庭もあるようでしょうし、「わからないことが多く、不安も多い。」という方も多かったのでは無いでしょうか。授業参観の後に説明会がありました。小学校と中学校の違い、生活のきまり、学習のきまりと多くの説明がありました。6年生の児童も、その保護者の方も、一度には理解できなかったところもあったことでしょう。気になることがありましたら、遠慮無く山田中学校までご相談ください。また、入学したらオリエンテーションもありますので、6年生の皆さんは安心して入学してください。

制服などの採寸や物品の購入も済ませました。新しい制服を着るのが楽しみですね。元気な姿で入学してくれることを楽しみにしています。確率の実験

2月7日(金)、2年1組が数学の授業で、確率の実験活動に取り組みました。1個の画びょうを振るとき、上向きと下向きのどちらが出やすいかを検証する実験です。班で協力しながら、黙々と1000回も画びょうを振りました。

硬貨やさいころと違って、画びょうの場合の出方は予想がつきません。そのため、20回、40回、60回、80回、100回、200回、・・・、1000回の内、上向き(下向き)になった回数を記録し、その回数÷振った回数を電卓で計算して表にまとめ、振った回数とその回数÷振った回数の結果をグラフに表しまし、結果を分析していく活動が必要です。1000回という回数ですから、表をかくまでが精一杯という班もありました。あっという間の50分でした。

次の時間は、分析した結果を共有し、まとめていきます。数学の授業では、あまり実験をすることはないだけに、生徒は楽しく活動できたようです。

みやこんじょボランティアフェスティバル

2月2日(日)、mallmallまちなか交流センターで「みやこんじょボランティアフェスティバル2020」が開催されました。この催しに本校の男女ソフトテニス部がボランティアで参加しました。終日の活動、ご苦労様でした。

これは、昭和59年に福祉祭りとして始まり、2011(平成23)年に起きた東日本大震災を契機にボランティア活動を広めようと、名称を「みやこんじょボランティアフェスティバル」と改称した、歴史のある催しとなっているそうです。会場には、各種ボランティア団体、消防署、各地区の社会福祉協議会がブースを設け、情報交換やステージ発表、地元自慢のおいしいものが販売されています。

男女テニス部は、それぞれのブースに分かれ、ステージ発表の準備、販売や体験コーナーのお手伝い、会場内での広告などの活動でした。大きな声で宣伝をしたり、テキパキとステージへの椅子などの出し入れをしたりとよく頑張りました。会場には市内の中学生や高校生も多く参加していましたが、実行委員会の方に話を聞くと、「山田中からも多くの中学生がボランティアで参加してもらい、大変助かっています。」とお褒めの言葉をいただきました。これからも、ボランティアの輪が広がってほしいなと思いました。漢字検定

1月31日(金)、漢字検定試験を放課後実施しました。この日は、準2級に1名、3級に21名、4級に6名、5級に1名、計29名の生徒が受験しました。準2級に挑戦したのは、何と1年生でした。会場は緊張した空気が漂っており、生徒は最後まで問題に取り組んでいました。

5級は小学校6年生修了程度で対象漢字数が1006字、4級は中学校在学程度で対象漢字数は1322字、3級は中学校卒業程度で対象漢字数は1607字、準2級が高校在学程度1940字、合格基準はいずれも200点満点の70%程度です。

先日実施された英語検定同様、昨年度より多くの生徒が受験しました。多くの生徒が合格しているといいですね。これからも様々な検定試験やコンクールに、多くの生徒が挑戦して欲しいと思います。

理科の実験活動

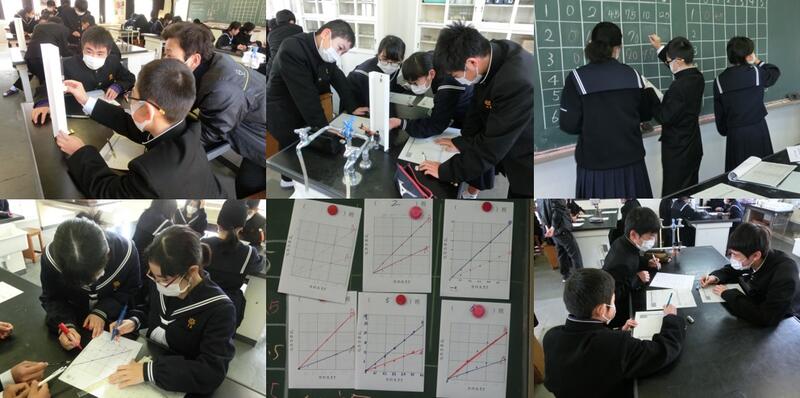

1月31日(金)、1年1組の生徒が理科の実験活動に取り組みました。この日の学習課題は、「フックの法則を利用して、身近な物の質量を測定しよう。」で、輪ゴムを使い、その伸びた長さから重さを測定しようという活動でした。

連結した輪ゴムに、10g、20g、・・・とおもりを増やしながら輪ゴムののびを測定し、グラフに表します。その輪ゴムに、身近な物、例えばペン、めがねなどをつり下げて、完成したグラフをもとに重さを計測します。その結果が正しいかどうかを、電子天秤に載せて比べました。

実験にはどうしても誤差が付きまとうため、ぴったりとは一致しません。誤差が10%以内に収まって喜ぶ生徒、かけ離れた結果となり肩を落として再チャレンジする生徒、様々でしたが、楽しく活動できました。

理科の実験活動

1月30日(木)、1年2組が理科の実験活動に取り組みました。「ばねののびと力の大きさにはどのような関係があるだろうか。」という課題が設定され、実験によって究明するという内容でした。

どの班も手際よく実験を進め、時間に余裕をもって結論まで導くことができました。実験にはどうしても誤差が付きまとうもので、その処理には悩まされるものです。しかし、適切に処理してグラフをかき、「ばねののびは力の大きさに比例する。」(フックの法則)という結論を導き出していました。活動の様子に大変感心するとともに、頼もしさを感じました。

次の時間は、輪ゴムの延びを利用して、様々な物の重さを測定するようです。この日に学んだことが活用できるよう、頑張りましょう。

調理実習

1月29日(水)、1年2組が家庭科の調理実習に取り組みました。作ったのは先週の1年1組と同じ、豚の生姜焼きとミネストローネの2品です。班で役割を分担しながら要領よく作業を進め、時間内に実食と後片付けを済ませることができました。どの班もおいしくできていたようです。

ただ、家庭での調理経験のある生徒とない生徒では大きな差が見られました。経験のある生徒が多い班は、調理をする一方使わなくなった調理器具を片付けるという同時進行で作業を進めていました。また、中には「ジャガイモって、炒めれば縮むと思っていた。」という生徒もおり、調理に時間のかかる班もありました。

もうひとつ気になったのは、マニュアルにこだわりすぎではないかということです。きっちり分量通りでないといけないと考えているため、修正が利かない生徒もいたようです。

体験することはとても大切です。失敗したり、そこから修正したりと学ぶことは多いと思います。家庭でもぜひ挑戦させ、見守ってあげて欲しいと思います。食育を推進する上でも、ご家庭でのご支援をお願いします。

初期研修

1月27日(月)、初期研修の一環として、佐藤先生が1年2組で授業を公開しました。公開した授業は、総合的な学習の時間の授業で、「調べる職業について、なぜその職業を調べるのか明確にする。」、「気になることや調べたいことをいくつかあげる。」ことがねらいでした。

事前にアンケート調査が実施されており、それに基づいて生徒は自分の調べたい職業が決められていました。「男女比はどうなっているのか?」、「収入はどれぐらいの額なのか?」、「どんな資格が必要なのか?」など、個人やペア、班で調べたい内容について深く考えていきました。また、次の時間に向けてレポートのまとめ方についても学習しました。

本日の学習活動をとおして、「自分の調べたいこと、調べないといけないことがはっきりした。」、「調べたい職業に自分が就きたいと思ったら、勉強などを頑張っていきたいと思った。」と意欲が高まったようです。次の時間は、インターネットや書籍で調べていく予定です。頑張ろう!

部活動応援記

1月25日(土)、男子卓球部が末吉総合体育館で曽於市新春卓球大会、男子バスケット部が早水体育文化センターで全九州中学校春季宮崎県予選大会に出場し、応援に行って来ました。

卓球部は、3人ずつの5チームが出場しました。それぞれタブルス1試合とシングルス2試合の計3試合の勝数を競う団体戦で、トーナメント方式の大会でした。一人当たりの試合数も多く、経験を積む上では貴重な大会となりました。結果は、4チームが1回戦で、残り1チームも2回戦で惜しくも敗退となりました。しかし、どの試合も接戦で、秋の大会から比べると、大きく成長していました。夏の大会が楽しみです。

バスケット部は、残念ながら6点差で惜しくも1回戦で敗退となりました。1回戦の相手には練習試合でも勝っており、普通にプレーすれば勝てるはずでした。勝って、第2シードの優勝候補と対戦して貴重な経験を積む予定だっただけに、結果は残念でした。前日は欠席者がいたり、英検を受験する生徒がいたりで、チームとしてのコンディションは良くなかったこともあるでしょう。大会までの見通しをしっかり立て、心身ともにコンディションを整えて、次の大会に臨んで欲しいものです。

英語検定試験

1月24日(金)、英語検定試験が実施され、3級に7名、4級に26名、5級に12名、合計45名の生徒が挑戦しました。今回は、前回の結果が刺激となり、多くの生徒が挑戦したようです。3級に挑戦した7名は、すべて2年生です。大変すばらしいことで、頼もしい限りです。

試験時間は筆記とリスニングを合わせて5級が45分、4級が65分、3級が75分で、すべての試験が終了したのが6時でした。どの試験会場も緊張感が漂っていて、集中してテスト問題に取り組んでいました。長時間にわたる試験、お疲れさまでした。

審査基準は5級が中1修了程度、4級が中2程度、3級が中学校修了程度で、合格基準の正答率は、5級が62%、4級が63%、3級が64%です。多くの生徒が合格していることを祈っています。ポスターセッション

1月23日(木)の5、6校時、1年生はポスターセッションに取り組みました。ポスターセッションとは、研究結果などを発表する手段の1つです。発表者が、図やグラフなどを用いてポスターに発表内容をまとめ、プレゼンおよび質疑応答します。

1年生は12月に、10の班に分かれて地域内の保育園や福祉施設を訪問しました。そこで、学んだことを総合的な学習の時間を使ってまとめ、この日の発表となりました。「声の大きさやスピードは聞きやすいか。」、「わかりにくかった部分はないか。」、「全員が協力して発表しているか。」について評価しながら発表を聴き、「わかったことや初めて知ったこと」、「疑問に思ったこと」についてメモをとっていました。発表後は、質疑応答もあり、充実した活動となりました。

前半、後半5つの班が各ブースに分かれ、質疑応答を含め7分で回りました。効率よく、少人数であるため中身の濃いセッションになっていました。発表する側は同じ説明を5回繰り返すため、大変だったと思います。よく頑張りました。このような活動をとおして、説明する力や、聴く力をさらに伸ばして欲しいものです。

立志式へ向けて

2年生は、2月12日(水)に挙行予定の立志式へ向けて着々と準備を進めています。1月23日(木)の5、6校時の総合的な学習の時間に、自分の夢、希望、目標、決意を漢字1文字または2文字に込め、毛筆で色紙に表現しました。

事前に、手形をとった色紙に毛筆で書く作業でしたが、思ったより時間がかかりました。自分の書く漢字は決めていましたが、いざ書くとなると、きれいな書にしたいという思いがだんだん強くなり、なかなか清書へ進めなかったようです。一生の記念にもなる、大事な色紙ですから無理もありません。

出来上がった色紙は、立志式会場に展示することになっています。ぜひ、多くの方にご来場いただき、ご観覧になっていただきたいと思います。

理科の実験活動

1月23日(木)、2年2組が理科の実験活動に取り組みました。この日の実験は、「直列回路と並列回路にかかる電圧の規則性を見つけよう。」というテーマでした。失敗しながらも、どの班も最後まで作業を終わらせ、結果を考察しました。

結論は、「直列回路にかかる電圧は、各区間の電圧の和が、電源の電圧と等しい。並列回路にかかる電圧はどこも同じ。」ということです。電圧は電気を流す力となるものですから、直列回路では豆電球の明るさが異なりますが、並列回路では同じということになります。このことを実験によって導き出すのですが、そこには誤差も生じるため、生徒は苦労していたようです。それでも、実験の結果をもとに、班で協議しながらなんとか結論に到達できました。

まだまだ電気に関する学習は続きます。今後も実験を通して、いろいろな発見をし、知識として定着できるよう頑張りましょう。

調理実習

1月22日(水)、1年1組が家庭科の授業で調理実習に取り組みました。今回の実習は評価の場でもあり、生徒は真剣に実習に取り組んでいました。

今回挑戦したのは、豚肉の生姜焼き、ミネストローネの2品です。限られた時間内で、どの班も何とか最後まで作り上げることができました。要領よく作業を進める班、段取りが悪くなかなか作業が進まない班といろいろでした。材料の切り方を見ていると、器用にこなしている生徒、危なっかしい生徒もいました。中には豚肉を見て、「これって牛?」とすっとぼけた発言をする生徒もいましたが・・・。

調理の後は、実食です。ご飯の最強のおかずの中の1つである生姜焼きですから、「ご飯が欲しい。」と言いながら、全員がおいしそうに食べていました。

生徒に「家で料理をしているか?」についてインタビューすると、「お母さんに頼まれたときは、家族分のおかずを作ります。」とか、「家にあるものを使って、何か食べたいものを作ります。」という経験豊富な生徒もいました。その一方で、「全くしません。」という生徒もいました。確かに、作業の様子を見ていると、なるほど・・・。という感じでした。家庭での経験も必要です。家庭でもぜひ挑戦させ、見守ってあげて欲しいと思います。食育を推進する上でも、ご家庭でのご支援をお願いします。

理科の実験活動

1月21日(火)、2年1組が理科の実験活動に取り組みました。この日のテーマは、「直列回路と並列回路を流れる電流の規則性」でした。予想を立てて実験をし、結果について考察し、まとめていく学習活動でした。生徒は手際よく実験活動を進めていました。

電流計で測定すると、直列回路では、どこも電流は同じです。並列回路では、分岐する豆電球の導線の部分で、電流が分散され、電球の明るさがやや明るくなります。実験は、誤差を伴うため、結果の考察が簡単ではありません。特に、並列回路の場合、規則性を見つけるのに苦労していたようです。

次の時間は、電圧について同じような実験をする予定です。直列より並列の方が電球が明るくなる理由は、電圧が関係してきます。この理由を次の時間で追究していきましょう。

立志式へ向けて

2月12日(水)、本校で立志式が執り行われます。その主役である2年生は、それに向けて準備を着々と進めています。1月17日(金)、その準備の一つとして「誓いの言葉」を作文しました。

立志式の第一部の式典では、2年生一人一人がステージに上がり、「誓いの言葉」を述べることになっています。一人当たり20秒~30秒ですから、文字にすると100字程度です。自身で、立志式へ向けた文字を選び、それに込めた思いや決意を発表します。

この日は、作文をし、先生方に点検してもらう作業でした。自分の思いや決意を100字に表すのは難しく、生徒は大変苦戦していたようです。字数が少なければ少ないほど、自分の思いや決意を表現するのは難しいものです。

本番まで、1ケ月を切りました。準備をしっかりやって、心に残る、そして将来につながる素晴らしい立志式となるようにしていきましょう。| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |

4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 1 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 1 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 |

※水曜日は5校時終了後に清掃、帰りの会(集会時は清掃カット)

宮崎県都城市山田町山田2189番地1

電話番号

0986-64-2105

FAX

0986-64-3804

E-mail:4331ja@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、山田中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

吹奏楽部定期演奏会(御礼)

11月8日(土)、ウエルネス交流プラザ(ムジカホール)において、吹奏楽部の定期演奏会が無事に開催されました。

御多忙の中、御来場いただきました多くの皆様に、心より感謝を申し上げます。

1,000,000回アクセス達成!

アクセス数が1,000,000回に達成しました。これもひとえに、日頃より本校の教育活動にご理解とご支援を賜っております皆様のおかげであります。ホームページでは、学校行事や生徒の活躍、学校からのお知らせなど、様々な情報を発信しておりますので、今後とも、本校の教育活動にご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【R7.4.22時点の閲覧数:1024612】

携帯電話の取扱いに関するガイドライン

都城市は小・中学校における携帯電話の取り扱いが適切に行われるよう、ガイドラインを作成しています。下記のリンクからご覧になれます。

情報モラルについて

インターネット活用における啓発資料です。