本年度最後の参観日がありました。たくさんの保護者の方に来ていただき、よりいっそう子どもたちもがんばっていました。また、奉仕作業では普段できないところをきれいにしていただきました。ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

令和8年2月20日

写真日記

夏の装い

夏休みを前にして、毎日暑い日が続いています。暑さの中でも子どもたちは元気に登校しています。学校園でもヒマワリやヒャクニチソウが花開き、夏の装いとなってきました。暑さに負けずに、夏を元気に過ごしていきたいですね。

【本日の給食】

チーズパン・肉団子のスープ

ごぼうサラダ

ごぼうサラダは、食べよい歯ごたえですし、美味しくマヨネーズをベースに味付けされています。沢山のごぼうを食べることができました。

わくわくランチタイム

コロナ禍の影響で数年実施できなかった、わくわくランチタイムを再開しました。わくわくランチタイムは、誕生付きが同じ児童と先生が家庭科室で会食(給食)を行うものです。第2回目は、6月と7月生まれのお友達が集まりました。普段の学級での給食と違ってのランチタイムとなりました。

【本日の給食】

麦ご飯・割り干し大根の煮物

小松菜のごま和え

煮物は沢山の具材が入っていて美味しかったです。

小松菜もよく味がしみていました。

※写真は大人の分量です。児童の体格に合わせたパン、おかず量となります。

かわいい訪問者

2年生が図工の時間に作成した仮面を付けて、校長室を訪問してくれました。一人一人の個性溢れる作品で、どの子も大変素敵でした。とっても微笑ましい時間となり嬉しく思いました。

【本日の給食】

ミルクパン・魚のサルサソースかけ

ふわふわスープ

副菜は、トマト風味のサルサソースかけとチーズ風味のふわふわな卵スープでした。

※写真は大人の分量です。児童の体格に合わせたパン、おかず量となります。

英語学習

小学校では、英語学習が進められています。学年に応じて、英語に親しむ取組が行われます。英語の教科書やデジタル機器を使っての日常英会話をベースにして勉強しています。ALT(外国語指導助手)のメリオン・エドワーズ先生の協力も得ながら、英語に親しみ身近な語学として学んでいるところです。

【本日の給食】

麦ご飯・冬瓜と豚肉のうま煮

なめこ汁

夏の暑さ

今週は猛暑日が続き、熱中症警戒アラートも発令されています。日中の暑さは厳しく、体調を崩しがちだと思います。教室内は冷房が入りますので、温度を調整しながら学習を進めています。また、昼休みや下校指導時には、子どもたちに水分補給の指示や熱中症への注意喚起を行っています。今後も暑さは増すばかりですので、体を暑さに慣れさせつつ過ごせていければと思っています。

【本日の給食】

マヨネーズパン・大豆のカレー煮

フルーツポンチ

大豆が沢山のカレー煮でした。栄養たっぷりの給食です。

二者面談

今週一週間は、担任と保護者との二者面談が実施されています。1学期における学校での学習面や生活面、家庭での様子について話し合います。夏休みの過ごし方や2学期からのよりよい成長へとつなげられるよう取り組んでいきます。毎日暑い日が続きますが、よろしくお願いします。

【本日の給食】

ルーローハン・プチプチ五目スープ

ルーローハン(魯肉飯)とは、甘辛く煮た豚バラ肉とスパイスの風味がくせになる、台湾の郷土料理だそうです。給食用に甘く煮た豚バラ肉は、ご飯とよく合う、食の進むメニューでした。

夏の生き物

先日、校庭で子どもたちと夏の生き物を探しました。春とちがい木々の葉も緑色が濃くなり、カマキリやバッタも大きくなっていました。45分ほどの短い時間でしたが、子どもたちはいろいろな生き物を見つけて喜んでいました。1学期も残り2週間となりましたが、今日も元気に1日がスタートしました。

【本日の給食】

麦ご飯・チキン南蛮・せんキャベツ

みそ汁

チキン南蛮は、味がしみこみ美味しかったです。みそ汁には、ナスが沢山入っていました。

PTA心肺蘇生法

昨晩は、PTA主催による心肺蘇生法講習会を行いました。実際に講習を受けることで、救命救急への意識を高め、突発的な事故が発生した際の応急手当の目的やその必要性、胸骨圧迫を中心とした心肺蘇生の方法やAEDの操作使用等について確認し、学びを深めることができました。夜間のお忙しい時期にご参加頂きありがとうございました。

【本日の給食】

減量コッペパン・夏野菜のペペロンチーノ

ブロッコリーサラダ

明日は七夕

明日は七夕です。2年生の廊下には七夕飾りが登場しました。子どもと保護者の方々が書いた短冊を、子どもたちが笹竹に結びました。みんなの願いが叶うといいですね。校長先生は「美々津小のみんなが笑顔で元気に過ごせますように」と書きました。

【本日の給食】

麦ご飯・ゴーヤチャンプル

七夕じる・七夕ゼリー

7月全校朝会

7月となり1学期も残り少なくなってきました。学校に登校する日数も13日となります。全校朝会では、7月の月目標「1学期をふり返ろう」についての話がありました。1学期に学んだことを身に付けるためにも自分からすすんで学習することの大切さを話されていました。

【本日の給食】

黒糖パン・グラタン・添え野菜

コーンスープ

学校訪問

昨日は、北部教育事務所と日向市教育委員会の先生方が美々津小学校を訪問されました。多くの先生方から児童の学校生活での様子や授業の取組を参観してもらいました。子どもたちの様子を参観していただけることは大変嬉しいものです。

子どもたちは、いつもと同様に学校生活、学習に頑張ることができました。参観された先生方も児童の成長を喜ばれており、微笑ましい笑顔で見守っておられました。大雨の中でしたが、来校いただき本当にありがとうございました。

【本日の給食】

麦ご飯・カボチャのそぼろ煮

しそのみあえ

野鳥や蛇

自然豊かな美々津小学校では、様々な生き物を目にすることができます。運動場に来る野鳥の中には、警戒心が薄いのか、近くに近づいても逃げようとしないものもいます。先日の夕方、側溝に大きな蛇がいて、とってもびっくりしました。追い払うと裏山へと長い体を動かしながら戻っていきました。ウグイスの声から蝉の声などを聞くことができ、日々、豊かな自然の中での学校生活を感じる事ができます。

【本日の給食】

麦ご飯・チンジャオロース

海藻の中華スープ

夏野菜

低学年の学級園・生活科園では、夏の花々とともに、春に植えた野菜達が大きく成長していました。太陽の恵みを受け、キュウリやピーマンやナス、トマトなどがぐんぐん育っています。1日1日で大きく育ち、多くの実をつける植物達の成長は、目を見張るものばかりです。子どもたちは収穫の喜びで笑顔となり、順番に野菜達を持ち帰っています。きっと、家庭の食卓にちょこんと並んでいることでしょう。学級園・生活科園を見ているだけで、日々の成長と喜びを感じることができました。

【本日の給食】

減量ミルクパン・カレーうどん

ごぼうサラダ

夏の予感

6月も今日、明日の2日間となりました。晴れの日差しも眩しく、もうすぐ梅雨も明けそうな予感です。季節は、確実に夏へと向かっているようです。気がつくと学校の周辺の木々からは、せわしなく蝉の声が聞こえるようになってきました。本格的な夏もすぐ近くまで迫っています。1学期も残り1ヶ月となりました。今まで学んできたことをおさらいしながら、残りの学校生活を元気に過ごしていきましょう。

【本日の給食】

麦ご飯・魚の南蛮づけ

夏野菜のけんちん汁

熱中症に注意

太陽の日差しも厳しくなり、昨日は県内初の猛暑日となりました。昼休み時間の運動場は30℃を越えており熱中症も心配となります。放送で5分間の休息を取らせると共に、水分補給の指示をしたところです。また、児童玄関前には熱中症を注意する掲示物を設置するなど、子どもたちの体調管理には気をつけているところです。今後も真夏日や猛暑日が続きますので、十分注意をしながら学校生活を送っていきたいと思います。

【本日の給食】

コッペパン・トマトのクリーム煮

バジルマヨネーズサラダ

メディア教育・薬物防止教育

先日の参観日に日向警察署生活安全課の方々に来ていただき、5年生にメディア教育を6年生に薬物防止教育を実施していただきました。共に、体における悪影響や犯罪に関わること、県内における状況などを詳しく説明してもらいました。子どもたちにとって、大きな意識付けになる授業となっていました。

【本日の給食】

麦ご飯・きつね丼

ゴーヤの和え物

6月参観日

6月の参観日にご来校いただき、ありがとうございました。段々と暑くなってきましたが、子どもたちは元気に学習に取り組んでいます。多くの保護者、地域の方々に参観いただき大変嬉しく思いました。また、当日はPTA奉仕活動として校舎内の窓拭きなどを行っていただきました。きれいになった学校で楽しく生活を送ることができます。

【本日の給食】

麦ご飯・麻婆大根・ごもくスープ

クラブ活動

子どもたちの楽しみな活動の一つにクラブ活動があります。4年生以上の子どもたちが科学工作、室内ゲーム、スポーツクラブに分かれて活動しています。それぞれが年間の活動計画を立て、自主的に協力し合いながら活動を楽しんでいます。

【本日の給食】

黒糖パン・チリコンカン

フルーツポンチ

今日は、給食試食会でした。

保護者の方々にも給食を食べていただきました。(^o^)

めきめきタイム(朝の学習活動)

美々津小学校では、朝の時間を活用して、10分間の学習活動を継続して行っています。名称を「めきめきタイム」と言います。毎回、子どもたちは音読と100マス計算に取り組んでいます。毎日続けることで、少しずつ読めるようになり計算も速くなっているようです。特に、集中して音読と計算に取り組むようになり、子どもたちにとって、よい学習の刺激になっています。学習の基礎となることを大切にしながら、地道に取り組ませているところです。

【本日の給食】

麦ご飯・鶏とゴボウの甘辛いため

かねんしゅい

避難訓練「不審者対応」

昨日は、避難訓練が実施されました。今回は、不審者対応として校舎内に侵入してきた人物への対応でした。日向警察署、美々津駐在所のおまわりさんに来ていただきました。不審者への対応や日頃から気を付けることなどを話していただきました。避難訓練での児童の行動は、無言で機敏に動くことができましたし、先生方の指示をしっかりと聞き動くことができました。

今日は夏至、1年で昼の時間が一番長い日です。

【本日の給食】

マヨネーズパン・海鮮あんかけ焼きそば

キクラゲのナムル

読み聞かせ「クレヨン」

本校の読み聞かせの会の名称は、「クレヨン」です。毎月、読み聞かせメンバー数名が各教室に来ていただき、昼休み後の時間を活用して読み聞かせを行っています。毎回、一生懸命に聞き入る子どもたちの姿を見ることができます。読書量も増え、本に親しむ児童も多くなっていると感じます。地域や保護者の方々の協力をいただきながら、今後も読書教育を進めていきたいと考えます。

【本日の給食】

ビーフカレー・おかかマヨあえ

ひだまり図書館(日向市移動図書館号)

先週も昼休み時間に、日向市図書館より移動図書館号「ひだまり図書館」が来校してくれました。子どもたちは、毎月の来校を大変楽しみにしており、新しい本を目の前にして笑顔で本を選んでいました。貸出もしてくれますので、今回も沢山の本を借りることができました。日向市図書館の皆様、本当にありがとうございました。

【本日の給食】

麦ご飯・かつおのそぼろ煮

豚汁

PTA全員協議会

昨晩は、PTA全員協議会が行われました。お忙しいなかに参加頂いた保護者の皆様ありがとうございました。各部会では、今後の活動内容について話し合いが熱心に行われました。今後とも学校教育に対する、ご理解とご協力、お力添えをよろしくお願いします。

【本日の給食】

ミルクパン・ジャガイモのチーズ煮

へべずドレッシングサラダ

水泳がはじまりました

今年もプールでの水泳学習がはじまりました。多くの子どもたちにとって楽しみな勉強の一つです。きれいな水に入って泳ぐことは、大変気持ちが良いようで、笑顔で楽しそうに取り組めています。今まで、コロナ禍もあり十分に水と親しめなかったですが、少しずつ水に慣れ泳ぎを覚えていって欲しいです。

【本日の給食】

ゆかりご飯・つみれ汁

豚肉と野菜の生姜炒め

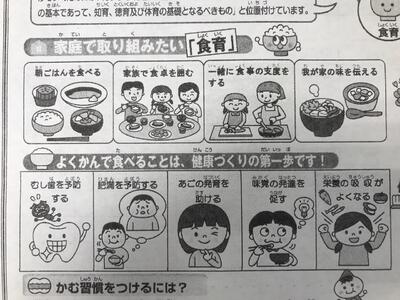

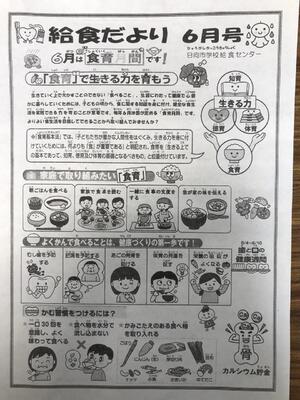

6月は食育月間です

生きていく上で欠かすことのできない「食べること」。生涯にわたって健康で心豊かに暮らしていくためには、子どもの頃から、食に関する知識を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことが重要です。毎年6月は国が定める「食育月間」です。よりよい食生活を目指してできることから取り組んでみませんか?

〔給食だより 6月号より〕

【本日の給食】

コッペパン・ズッキーニのシチュー

ちりめんサラダ

食育指導

学校では、食に関する指導を行っています。学校栄養士の協力を頂き、学年に応じた食育に関する学習を行っていきます。箸の持ち方や食事のマナー、食材の栄養素などについて様々です。学級担任と学校栄養士との授業で、児童も楽しく学習することができました。

【本日の給食】

麦ご飯・鶏の梅みそ焼き

ごま醤油あえ・かき玉汁

給食時間

学校での楽しみの一つは給食ではないでしょうか。毎日の給食は、給食センターや栄養士さんが考え、調理方法や味付けにも工夫された給食が提供されています。毎日の様々なメニューは楽しみですし、へべずなど日向市の食材を使用した給食もあります。生産者や運び込む運転手さん、調理される方々ありがとうございます。

【本日の給食】

タコライス・野菜スープ

ヨーグルト

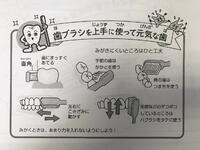

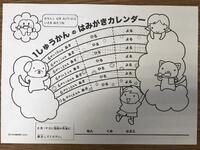

歯磨きカレンダー

今週は、むし歯予防週間として、各学級で歯の大切さや磨き方について学習しました。歯磨きは、学校の給食後に行いますが、もちろん家庭でもやっていることです。家庭での歯磨きの習慣化も大切ですし、むし歯予防につながります。そこで、学習したことを習慣化するために、本日子どもたちは歯磨きカレンダーを持ち帰ります。一週間の歯磨きカレンダーで、正しい歯磨きを身に付けましょう。

【本日の給食】

減量チーズパン・高菜スパゲティ

洋風白和え

美々津中校区研修会

昨日午後からは、美々津小学校を会場にして美々津中学校区3校(美小・寺小・美中)の先生方が集まり研修会を行いました。初めに5時間目の授業を参観していただきました。多くの先生方に参観して頂いたことは、児童にとっても良い経験になったと思います。その後は、美々津中校区の児童生徒にとって、よりよい教育の在り方について、協議を行いました。

【本日の給食】

むぎごはん・肉じゃが

もやしの酢の物

2年生活科

2年生の生活科の学習では、野菜の栽培を行っています。一人一人の植木鉢にミニトマトを植え、成長の様子を観察し、記録用紙に記入しました。その他、学級園にはキュウリやピーマン、ナスなどを植えています。植物の成長を観察すると共に、収穫の時期も楽しみです。

【本日の給食】

コッペパン・添えキャベツ

魚のオーロラソース・ジャム

コーンスープ

歯磨き指導

6月は、むし歯予防月間です。美々津小学校でも、保健室の先生が各教室を回って、歯磨き指導を行っています。歯と口の健康についての知識を高め、むし歯や歯周病にならないように、正しい歯の磨き方を学んでいます。丁寧な磨き方を学び、実際に練習をしていきます。

【本日の給食】

むぎごはん・チャプチェ

トッポギスープ

市立図書館団体貸出

先週、市立図書館団体貸出の本が届きました。学期数回の予定で、本の貸し出しを6学年にして頂いています。学級で読める本も増え、日々の読書活動にいかされています。いつも素敵な本をありごとうございます。

【本日の給食】

むぎごはん・高野豆腐の卵とじ

こんにゃくサラダ

むかばき宿泊学習(6/2)

ウォークラリーの最後は長縄跳びです。全員で協力して長縄を跳びます。何回跳べるでしょうか?

午前中は、館内において「いきものかるた」のウォークラリーにチャレンジ中です。館内の各所に設置してある問題にグループの仲間と相談しながら取り組んでいるところです。

5年生、むかばき宿泊学習の2日目がスタートしました。昨晩は、昼間の疲れもあり、ぐっすりと眠っていたようです。子どもたちは全員元気に目覚め、洗面や着替え、寝具整理を終えました。体調も問題ないようです。先ほど、朝のつどいを終え、これから朝食の準備に入ります。

【本日の給食】

ドッグパン・たくあんサラダ

人参と里芋のポタージュ

むかばき宿泊学習(6/1)

むかばき宿泊学習では、夕食も終わり、むかばき登山と並ぶ一大イベント?のキャンドルの集いが始まりました。一人一人が手にしたキャンドル(ロウソク)の火を目にして、一日の活動を振り返ると共に、暮れていくむかばきでの生活や友だちとの活動に思いを寄せています。子どもたちは、心の中に何を感じているのでしょう。

キャンドルの集いでは、一緒に宿泊学習に参加している日向市大王谷小学校の児童とも交流しています。互いの学校紹介をするなど交流を深めています。子どもたちにとっても他校児童との交流は刺激的な体験になっていると思います。

木のペナントづくりも終了に近づきました。この後は、休息をはさみ、宿泊部屋での整理整頓、入浴、夕飯となります。その後は、キャンドルのつどいが予定されています。

5年生のむかばき宿泊学習は、午後から雨が強まってきました。現在は、雨天時の活動プログラムに変更し活動を行っています。子どもたちは、木のペナントづくりを楽しみながら製作しております。※今後の活動写真についても掲載していきます。

むかばき宿泊学習(5年)

台風接近が心配されましたが、今日から5年生のむかばき宿泊学習が始まりました。むかばき宿泊学習は、美々津小学校と寺迫小学校が一緒になって行われます。全員が元気に集合し、出発式を行った後、バスに乗り込み延岡市むかばきに向かって出発しました。元気に2日間の宿泊学習を体験してきて欲しいです。

【本日の給食】

ポークカレー・海藻サラダ

〔むかばき学習〕

天候が不安定な1日ですが、むかばき青少年自然の家に到着し学習活動が始まりました。午前中は、むかばき山の吊り橋まで登山をし、全員が無事降りてきました。その後、美々津小及び寺迫小児童とでむかばき神社前で記念写真を撮りました。お昼は、むかばき青少年自然の家で、登山飯(おにぎり等)をいただきました。午後からは、木のペナントづくりに取り組みます。

校内アート作品③

図画工作の学習では、様々な作品の表現方法を学んでいます。校舎内の柱や階段手すりを利用して、子どもたちは、自らの発想で作品を仕上げていました。遠近を意識して作られており、見る角度によっても見え方が違ってきますね。

【本日の給食】

減量コッペパン・五目うどん

春野菜のナッツあえ・デザート

校内アート作品②

校内では、児童作品が教室だけでなく階段廊下壁面にも展示されています。絵画や習字、絵日記など学習の様子が感じられます。

【本日の給食】

キムチ丼・千切り大根のサラダ

校内アート作品①

今月、校内では児童が図工の時間につくった作品が数多く展示されています。各学年の自由な発想による豊かな作品を見ることができます。5年生の粘土作品は、窓枠の手すりを利用しての腰掛ける人や地球儀上の海でサーフィンをする人など楽しいものばかりです。日常の学校の風景が新鮮に感じられました。

【本日の給食】

麦ご飯・いわしの生姜煮

からいも団子汁・そえ野菜

風水害避難訓練

梅雨の時期を迎えようとしています。近年、集中豪雨や線状降水帯による大雨と大きな災害が発生しています。今回は、そういう風水害に備えての避難訓練を実施しました。初めに、DVDを視聴して大雨での行動などについて学習をしました。その後、大雨による緊急下校という想定で、保護者の方に迎えに来ていただく避難訓練を実施しました。避難訓練や災害学習等を繰り返し行い、子どもたちにとって安全安心な学校であるよう努めていきます。

【本日の給食】

黒糖パン・肉団子と野菜のポトフ

マセドアンサラダ

JRC登録式

美々津小学校は、JRC(青少年赤十字)活動に取り組んでいます。今年もJRC日向支部の方々をお招きしてJRC登録式を行いました。児童はJRCバッジを胸につけて登録式に参加し、奉仕の精神で活動していくことを誓いました。日々の学校や地域での生活の中で、自らができることを自主的に取り組んでいきます。

【本日の給食】

麦ご飯・鶏肉のスタミナ炒め

すまし汁

日向市移動図書館

今年度から日向市移動図書館車がつくられ、各学校を巡回しています。移動図書館車の名称は「ひだまり図書館」で、本校にも月に1度来ていただいています。ひだまり図書館の本は、新刊図書も多く児童にとっては魅力的な移動図書館車です。毎回、楽しみにして多くの本を借りています。

【本日の給食】

マヨネーズパン・アスパラサラダ

ウインナーのチリソース煮

読み聞かせ

毎月、美々津小学校では、読み聞かせボランティア「クレヨン」による絵本の読み聞かせ活動がお昼の時間に行われています。児童は、読み聞かせを大変楽しみにしており熱心に聞いている姿があります。日向市では読書教育も推進しており、本校でも毎朝始業前の時間を活用して本に親しんでいます。

【本日の給食】

麦ご飯・鶏肉のお茶目揚げ

いなか汁・そえ野菜

春の遠足

先週、春の遠足が実施されました。当日は天候が不安定のため、校内遠足として行いました。教室や体育館で遊びを工夫し、各学年とも仲良く過ごしています。お弁当は、運動場に出て、芝生の上にすわって食べました。

【本日の給食】

麦ご飯・ホイコーロー

中華コーンスープ

校外学習(6年)

6年生は、日向市のバスを利用し、ふるさと学習として中島美術館や牧水公園に行きました。郷土に対する見聞を広め、日向の自然や文化にふれることを目的とします。中島美術館では作品を鑑賞し、牧水公園では文学館を見学しました。小雨の降るなかでしたが貴重な学習となりました。

【本日の給食;1~4年は弁当】

チーズパン・ポークビーンズ

フルーツヨーグルト

クラブ活動

今年、初めてのクラブ活動がありました。最初のクラブ活動ですので、まずは部長、副部長などを決めて、これから1年間の活動計画について話し合いを行いました。4,5,6年生が一緒になってのクラブ活動は、子どもたちにとって楽しみなものです。

【本日の給食】

麦ご飯・野菜の味噌煮

カレーきんぴらごぼう

学級係り活動

学級では、自分たちの学校生活が楽しく送れるように係り活動が決まっています。全員での遊びを提案する係があったり、学級新聞を発行する係があったりします。係活動では、友達同士で話し合い、協力しながら自主的に活動を進めているのです。

【本日の給食】

米粉パン・あじフライ・ミニトマト

ミネストローネ・一食ソース

体力テスト

毎年5月には、体力テストが行われています。児童の体力の状態を確認し継続的な運動への取組を進めていきます。行われる種目は、上体起こし、長座体前屈、反復横跳びなど8種目になります。どの子も真剣に取り組む姿が見られました。さて、満足いく結果が残せたでしょうか?

【本日の給食】

親子丼・中華風サラダ

PTA全員協議会

先日は、PTA全員協議会が実施されました。過去、3年間はコロナウイルス感染症のため全てのPTA活動が中止や縮小されました。コロナウイルス感染症が5類に移行されたことを受け、本年度の活動について全員で協議がなされ計画が立てられたところです。全てが完全実施とはいきませんが、段階的に取り組んでいければと考えています。今後も美々津小学校の教育活動に対しご理解とご協力をお願い致します。

【本日の給食】

麦ご飯・千切り大根のかわり煮

かみかみサラダ・ふりかけ

避難訓練(朝)

学校では、定期に地震・津波に対する避難訓練を実施しています。最近、各地で大きな地震が発生しており避難訓練の重要性を感じています。避難訓練では、落ち着いて行動し、無言で放送を聞くことの大切さを学んでいます。避難訓練を繰り返して行うことで、より正しく判断し行動できるようなるといいです。

【本日の給食】

ドッグパン・ツナサラダ

メキシカンスープ

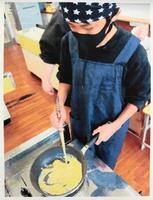

調理実習

長らくのコロナウイルス感染症の影響で、家庭科における調理が制限されていましたが、通常の学習に伴い家庭科での調理も行われるようになっています。調理実習ができることで、児童が実際に調理を行うことができ、体験を通しながら学ぶことができています。先日は、6年生が卵をつかっての調理を行いました。どの子も手際よく取り組めており、卵を焦がすこと無くきれいな卵焼きをつくっていました。

【本日の給食】

むぎごはん・わらびのみそ汁

豚肉とレンコンの甘酢炒め

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 1 | 27 | 28 |

0982-58-0037

FAX

0982-58-1629

本Webページの著作権は、美々津小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。