南方小エブリデイ

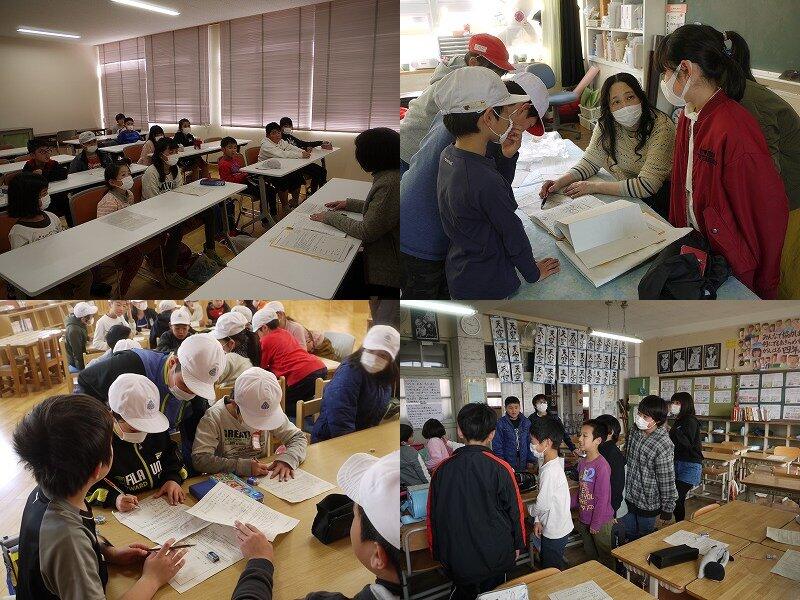

延岡大空襲(平和学習)

延岡大空襲(平和学習)

今から74年前の太平洋戦争末期、

延岡に大規模な焼夷弾攻撃がなされました。

即死者130人、戦災面積2.18平方キロメートル、被災戸数3,765戸、被災者15,232人

の大惨事だったそうです。(延岡市史より)

4年生は、29日を控えた今日、平和学習を行いました。

写真で、焼夷弾の様子、焼けた町の様子などを見せながら語る

平尾先生の話に真剣に聞き入っていました。

平尾先生のお父様も当時小学校1年生で、

この延岡大空襲を経験されたそうです。

そうした迫真のお話に、子ども達は

静かに、戦争の恐ろしさ、

家族や友だちを失う悲しみ、

平和の尊さ、などについて考えたようです。

話を聞くその表情に、深い思索が窺えました。

未来永劫、戦争はしない

問題は、必ず話し合いで解決する、

そんな人間に育ってほしいと切に願います。

五ヶ瀬川水族館

五ヶ瀬川に住む魚を直接触らせてもらえる

「五ヶ瀬川水族館」を

小峰の文化を守る会や南方東社会福祉協議会の皆さんが

準備してくださいました。

子ども達は新鮮な驚きで興奮状態。

「ぬるぬるしてる!」

「でっかいコイ!」

「イモリを捕まえたよ!」

など、思わず叫んでいました。

貴重な体験ができたようです。

小峰地区の皆さんは、川に胸までつかって、

網ですくったりしながら魚を捕まえてくださいました。

それを生かしておいて、今日の授業に合わせて

10ほどの水槽に入れ、体育館に並べてくださいました。

小峰の文化を守る会の皆さん

南方東社会福祉協議会のの皆さん

本当に、ありがとうございました。

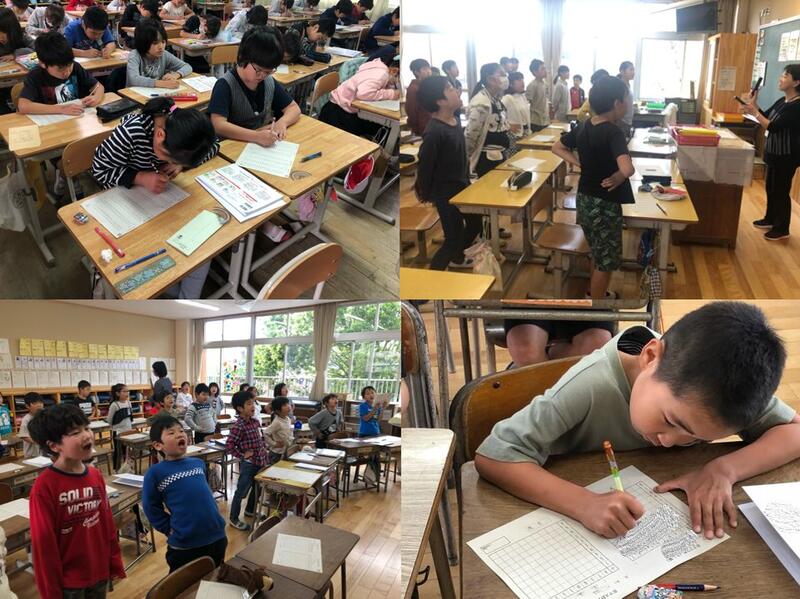

クラブ活動

クラブ活動

自分の選んだクラブ活動なので、

みんな楽しそうです。

第2希望や第3希望に回った子もいましたが、

決まったクラブでの楽しさを見つけて、

前向きに取り組んでいましたよ。

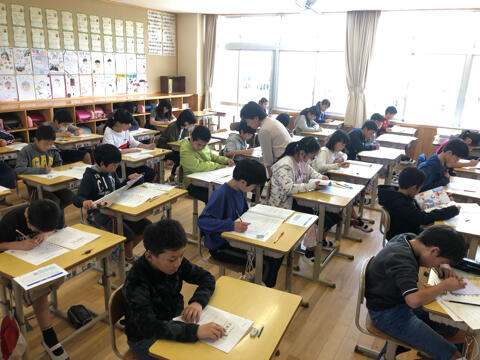

陰山メソッドの研修

陰山メソッドの研修

常に研修を進めています。

南方小学校の本年度の研修テーマは

「児童の学力と自己肯定感を高める陰山メソッドの充実」

既に子ども達は、かなりのレベルまで集中力が高まり、

それに伴って脳の高機能化が進んでいると考えられますが、

さらなる発展を期して、もっと効果的な指導の在り方を探っています。

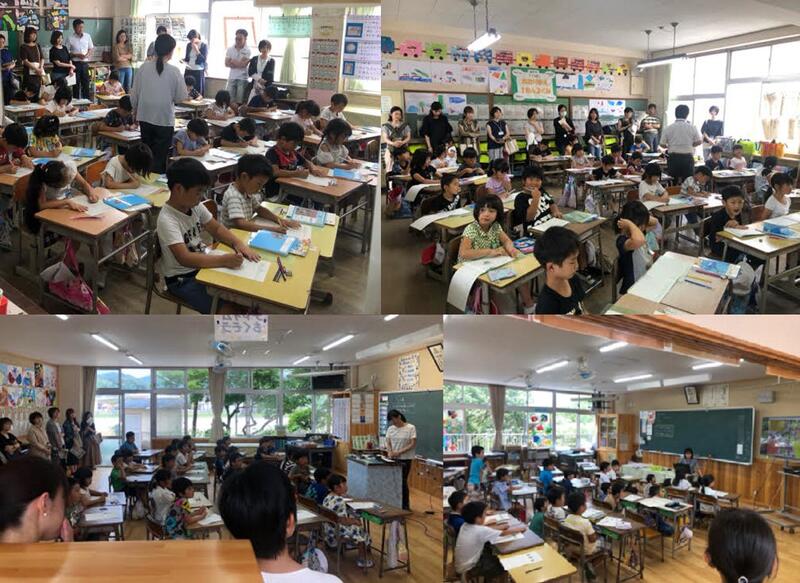

6月参観日

6月参観日

お父さんやお母さんに見守られて

子ども達は何となく嬉しそう。

たくさんの皆様においでいただき、

ありがとうございました。

クラベス

クラベス

南方小学校では、このクラベスを朝の一斉音読の時に使います。

音読教材の中でリズムのある教材

(「あめんぼ 赤いな あいうえお・・・」の北原白秋の「五十音」など)

では、スピードとテンポを効果的に生み出すために

このクラベスの響きを活用しています。

現在、全校でこの「五十音」に取り組んでいます。

664名の児童が、このクラベスの「カーン、カーン」という響きにのって、

一斉に声を上げると、まさに圧巻。

たまたまお見えになっていたお客さんが、

「活気がありますね。すごい迫力です。」と驚くほどでした。

音読は、体の至る所を使いますので、多くの刺激が脳に与えられます。

これにより、しっかりと頭を働かせられるようになり、

学習をより効果的にすると考えられます。

写真は、クラベスでテンポを生み出す先生達。

ハッピー小物入れ

ハッピー小物入れ

色とりどりに染まった紙粘土を

ペットボトルに貼り付けて、

小物入れを作っていました。

その名の通り、

作る子ども達も

それを見るおうちの人や友だちも

ハッピーになりそうな作品が

たくさん作られていましたよ。

花をつけて華やかにした作品、

形をワイングラスふうにした作品、

ペットボトルを複数組み合わせて使い勝手のよさそうな作品

それぞれの「思い」を形や色に表現していました。

高校等の初任者の先生方に授業公開

高校等の初任者の先生方に授業公開

今年県立高等学校や特別支援学校に赴任し、

新規採用教職員として活躍中の先生方に見てもらいました。

授業は、校種が違うと

かなり進め方に違いがありますので、

小学校のきめ細かな授業を学んでいただくよい機会になりました。

子ども達も、円の面積の公式を導き出す学習に

集中して取り組んでいましたよ。

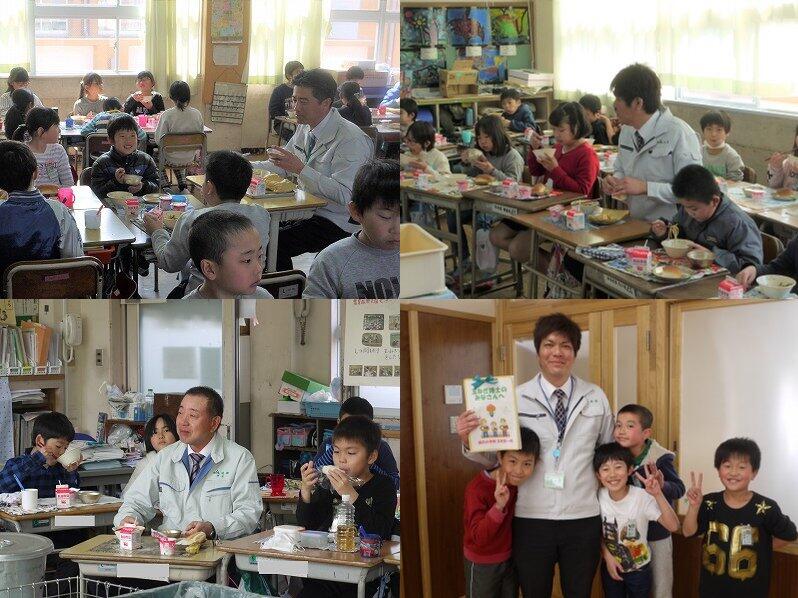

給食の風景

給食の風景

子ども達の大好きな「からあげ」でした。

教室を訪問して、

「からあげ好きな人?」と聞くと

ほとんどの子が手を挙げます。

中には苦手という子もいましたが、

これだけ人気があると、「食べてみようかな」

という気持ちも芽生えるかも・・・。

写真に写る顔を見ると

どの顔も嬉しそう。

食べるときは、誰でも笑顔になりますね。

食が細い子、好き嫌いのある子

食べるのに時間がかかる子

いろいろな子どもがいますが、

毎日、みんなで食べる楽しい給食をとおして、

少しずつ、基本的な態度を育成していきます。

給食もまた「感動とときめきの教育」の一環です。

給食の風景(1年)

給食の風景(3年)

三色野菜炒めとスクランブルエッグ

三色野菜炒めとスクランブルエッグ

三色野菜炒めとスクランブルエッグです。

調理実習は、栄養教諭の樋口先生が教えてくださいます。

包丁さばきがまだまだ危なっかしかったり、

割った卵に殻が混ざっていたりと、

いろいろ不慣れな6年生ですが、

経験を積むごとに、上手になっていきます。

家で料理のお手伝いをしているかどうかが

如実に表れていました。

とても上手に調理をする子もいましたよ。

プール開き

プール開き

プール開きがありました。

いよいよ夏本番を迎え、水泳の季節になりました。

子ども達は楽しみにしていたようで、

朝も「先生。今日プールがある。」と嬉しそうに

報告をしてくれる子どももいました。

これから1学期の後半、

体育の授業は水泳が中心になっていきます。

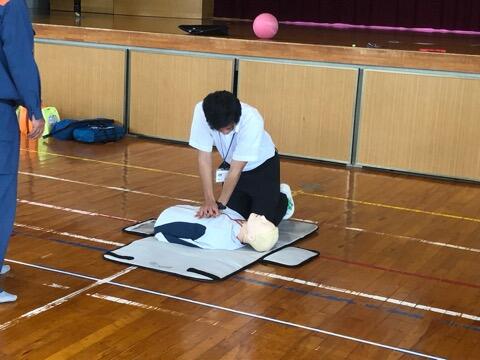

心肺蘇生法講習会

心肺蘇生法講習会

先週、心肺蘇生法の講習会が開かれました。

先生たちは毎年この講習を受けており、

一応は身につけていますが、

いざという時に対応できる

しっかりとした技術を身につけるために

今年も真剣に実習を積み重ねます。

また、AEDの使い方も学びました。

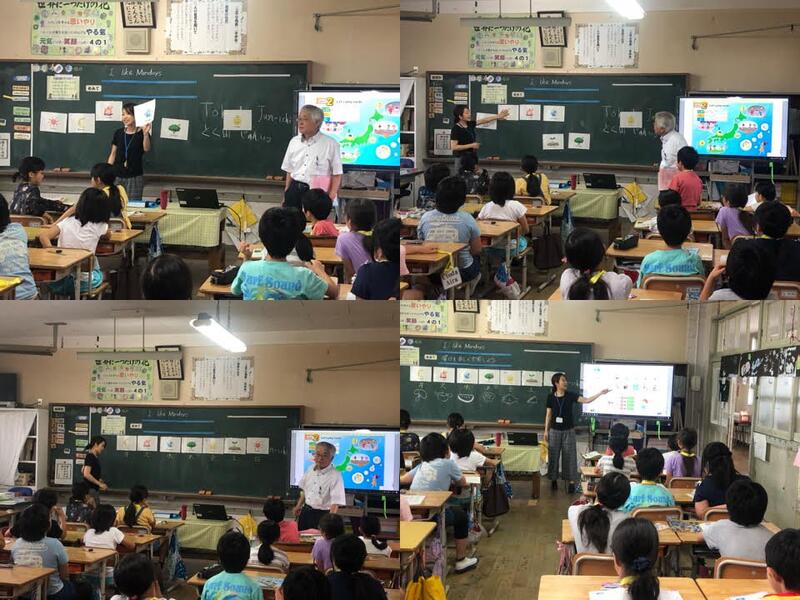

外国語活動サポーター

外国語活動サポーター

年間35時間、週に1時間ペースで学んでいきます。

この外国語活動の授業で、担任の先生とともに

教えてくださるのが外国語活動サポーターの

徳田純一先生です。

今日は、4年生の各クラスで授業が行われ、

曜日を表す言葉を聞いたり、話したりしましたよ。

サツマイモの苗植え

サツマイモの苗植え

サツマイモの苗植えをします。

例年、学校評議委員の甲斐俊行さんの畑をお借りしていて、

秋には丸々としたサツマイモを収穫しています。

今年は前日の雨で大変ぬかるんでいましたが、

これもまた貴重な体験です。

そんななかでも、小さな園児たちをサポートしながら

お兄さん、お姉さんらしくお世話をしていましたよ。

小中合同あいさつ運動

小中合同あいさつ運動

小学校からは6年生。

中学校からは、生徒会や委員会、部活などチームで

元気なあいさつ運動を繰り広げています。

みんな南方小学校を卒業したお兄さん、お姉さんたちです。

一生懸命、後輩たちのあいさつを促してくれました。

とても頼もしかったです。

それにならって6年生も、

最上級生として頑張っていました。

南方小学校と西階中学校の伝統の行事です。

こうした行事を通して、あいさつのできる

あいさつを大切にできる、子どもになってほしいですね。

プール濾過装置

プール濾過装置

今日に至っています。

プール濾過装置は、おそらく竣工当時の物ですが、

現役ばりばりで動いており、しっかりと水をきれいにしてくれています。

先日は、このプール濾過装置と給排水バルブの説明会があり、

今年新しく南方小学校に来た先生方が説明を受けました。

代々前年の体育主任の先生が説明役を務め、

今年は鶴山先生が講師です。

皆さん説明を一回聞いただけではなかなか覚えきれないので、

よく知っている先生と常にペアになって、確認をしながら操作をしています。

いよいよ来週はプール開き。

安全第一で指導をしていきます。

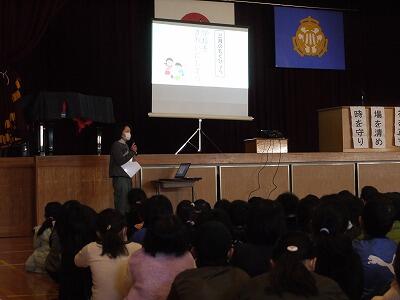

6月全校朝会

6月全校朝会

寸劇を披露しました。

6月の生活目標「歯を大切にしよう」についてです。

1年生にも分かりやすいように工夫していましたよ。

甘いものを食べて、そのまま眠ってしまったらどうなるか。

むしば菌が嫌いなものは「歯みがき」。

しっかり歯を磨くと、むしば菌を退治してくれました。

むしば菌の役、子ども役、歯ブラシ役、ナレーターと

それぞれ頑張って演じ、会場からは楽しそうな笑い声も聞かれました。

校長先生からは、

「時を守り 場を清め 礼を正す」が

なぜ「幸せになるための魔法の言葉」なのか話がありました。

これを守り、実行すると、

素敵な人になり、人との絆が深まるからだということです。

生徒指導の川越先生からは、

・できるだけ一人で帰らない・遊ばない

・危ない遊びをしない

・廊下は走らないで歩く

という3つの約束の話がありました。

春の遠足

春の遠足

春の遠足がありました。

曇り空で、熱中症の心配も

ほぼなさそうです。

4年と6年はバスで、1~3年生は徒歩で出かけていきました。

子ども達は一様に笑顔で、

これからの楽しそうな体験に心ウキウキな様子が見て取れます。

そうこうしているうちに雨が降り出しました。

予定を変更して学校に戻り、学校でお弁当を取る

学年もありました。

少し下校が早くなりそうです。

写真は、上から

1年、2年、3年、4年、6年

レッツゴー町たんけん

レッツゴー町たんけん

町たんけんに出かけました。

スーパーマーケット、コンビニ、

交番などグループに分かれての調べ学習です。

お店の人やおまわりさんに

いろんな疑問をぶつけていましたよ。

交番では、何とパトカーに乗せてもらいました。

クリーン作戦

クリーン作戦

クリーン作戦を行いました。

ハギ団地・ツツジ団地付近、天下橋付近、沈み橋付近と3つに分かれ、

それぞれ、

WEC学院、わかたけ保育園、松山保育園、西階幼稚園の園児とペアを組んで、

ゴミ拾いを行います。

優しく声をかけながら、仲良くゴミ拾いをする姿には、

年上の者が年下の者に優しく接する

お兄さんらしさ、お姉さんらしさが表れていたと思います。

同級生と接する時の態度とは明らかに違い、

優しさ溢れる表情が見られ、頼もしく感じました。

クリーン作戦は、地域の環境を考える総合的な学習の時間として

行っていますが、こうした思いやり、親切といった道徳的価値を

体験的に学ぶ場にもなっていると思います。

五ヶ瀬川学習(3年)

五ヶ瀬川学習(3年)

五ヶ瀬川について学習します。

南方地区は、五ヶ瀬川と大瀬川のちょうど分流地点。

子ども達は川の近くに住み、

日頃から、川を眺め、川に親しんでいます。

子ども達の日常生活と、

五ヶ瀬川は切っても切れない関係です。

そんな地元の母なる五ヶ瀬川の自然や地理について

子ども達の素朴な疑問から問題を設定し、

自分たちで調べ、解決を図っていきます。

3年から始まる総合的な学習の時間。

子ども達にとっては、はじめの一歩です。

子ども達は、五ヶ瀬川に実際に出かけ、

いろいろな発見をして、そこから、まずは3年生らしい

シンプルな学習問題から設定することになるでしょう。

鑑賞教室(歌と踊り)

鑑賞教室(歌と踊り)

踊り・歌・ギター演奏の「ポジョ・フリートス九州」の皆さんに

おいでいただきました。

おそらく生で見るのは初めてであろう子ども達に、

スペインのフラメンコを見るときは、

「がんばれ」「すごい」など心が動いた時、

「オレ!」とかけ声をかけるということを教えていただきました。

子ども達はすぐに覚えて、感激の表現として盛んに「オレ!」と叫んでいました。

体験の時間には、ギター組と踊り組に分かれて練習し、

最後にみんなで歌と踊りを合わせてみました。

自然に生まれる笑顔。

楽しい時間が過ごせたようです。

歌詞は当然スペイン語。

曲調も日頃聞いている日本の曲と違います。

そんなフラメンコの世界を堪能できたことは、

グローバル化の時代を生きる子ども達に、少しでも

生きて働くよい経験になったのではないでしょうか。

また、子ども達の感性を育み、

豊かな情操を培うことにつながったのではないかと考えます。

参観日・PTA総会

参観日・PTA総会

どの教室も多くの保護者の皆さんに来ていただきました。

積極的な御参加ありがとうございました。

PTA総会も滞りなく終わり、

令和元年度の予算、役員体制、事業計画等が決まりました。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

プール清掃

プール清掃

プールの底や壁が本当にきれいになりました。

昨日6年生全員がプールを清掃しました。

熱くて、臭くて大変だったと思いますが、

愚痴を言ったり、途中で遊んだりせずに

熱心に、心を込めてたわしでこすっていました。

その頑張りと協力の結果がこのきれいなプールです。

全校の子ども達が気持ちよく水泳の学習ができると思います。

6年生の頑張りのおかげで、

気持ちよくプールが使えます。

下級生のみんなも、6年生に感謝して

水泳学習に取り組むことでしょう。

先生 あのね

先生 あのね

先日、「先生 あのね」アンケートを取りました。

友達との間で、いやな思いや悲しい思いをしたりしていないか、

いじめはないかを確かめるためです。

1年生は、保護者向けにアンケートが実施されたことと思います。

そのアンケートに書かれた内容を確認し、

原則、全児童に対して一人ひとりを呼んで面談を行ったのが

今日の教育相談です。

南方小学校では、いじめを早期に発見するため、

毎月の「先生あのね」アンケートと教育相談を実施するとともに、

日常生活の中で、児童の言動から発せられる

「いじめのサイン」を見逃さないように心がけています。

御家庭でも、何かお気づきの点がありましたら、

すぐに担任宛ご連絡ください。

、

西階中学校体育大会

西階中学校体育大会

南方小学校を卒業した生徒たちが、成長して

元気に、主体的に頑張っていました。

3年生がもう大人びた顔つきになっていたり、

ついこの前まで本校の6年生だった中1の生徒たちが

初々しかったりして、懐かしく楽しく拝見しました。

剪定作業

剪定作業

一人ではできない大規模な作業をお願いしました。

今回やっていただいたのは、北校舎児童玄関前の

キンモクセイの剪定作業です。

その他、給食室裏の桜、敷地北西角のクロガネモチ等の剪定も

やっていただきました。

キンモクセイは、あまりにも繁茂しすぎて、

壁掛けの時計も見えなくなっていました。

下の写真のように、すっきりとした姿になって、また

令和の時代に、少しずつ枝を張っていくことでしょう。

技術員の皆さん。

ありがとうございました。

仲間づくりゲーム

仲間づくりゲーム

じゃんけん列車、フルーツバスケット等々。

先生たちは、こうしたゲームネタをいくつかもっています。

南方小学校では、こうした活動を単なる遊びとしてではなく、

仲間づくりの場として、教育活動に位置づけています。

一緒に笑い合ったり、

一緒に汗を流したりすることで、

共感し合い、お互いの心のつながりが生まれます。

「学校に来るのが楽しい。」

「学校に行くとお友だちがいる。」

少しでも学校に行く意欲付けができるように、という意図があります。

先週木曜日の朝の時間は、

なかよしを増やすための仲間づくりゲームなどを

各学級で行う時間を設定しました。

1年生はじゃんけんゲームを楽しんでいましたよ。

じゃんけんに4回勝つと王様になれるのだそうです。

左上は、王様になった子たちですね。

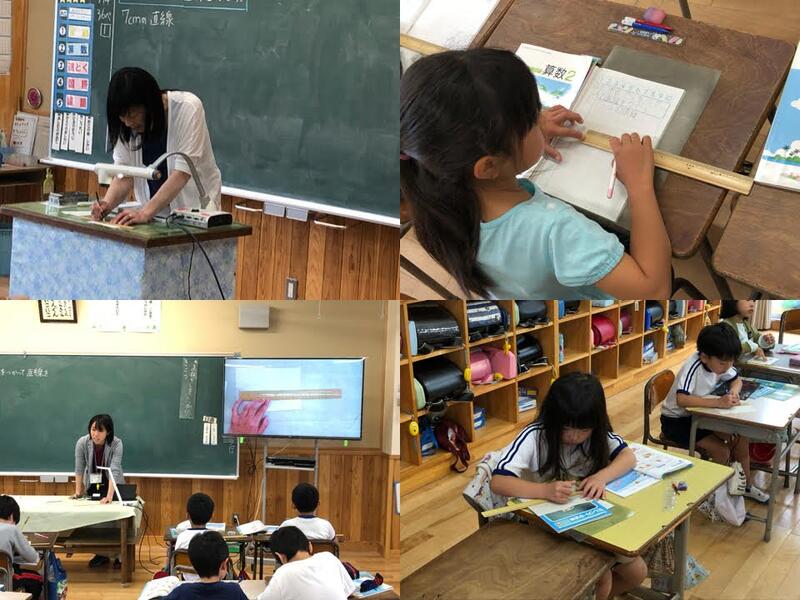

ICT活用

ICT活用

先生が、実物投影機を使って直線の引き方を指導しています。

先生が示すお手本が、大型テレビに映し出されます。

先生の手元の作業を見せるには、

以前は子どもたちを教卓に集めて直接作業を見せて、

その後子どもたちは席に戻って自分の作業をするというのが一般的でした。

実物投影機と大型テレビを使うと、

先生の手元が大写しになり、子どもたちは自分の席に着いたまま

その場で確認しながら作業ができますので、

技能習得が効率的に進みます。

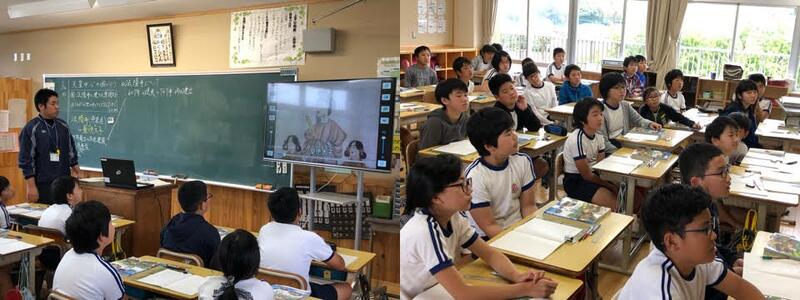

また、6年生の社会科では

歴史資料を音声付きで視聴していました。

デジタル教科書は、動画を含めた資料を効果的に示したり、

画面上で強調したいところを拡大したり、印をつけたりして

注目を集めたりすることができます。

校庭の木々

校庭の木々

うす紫色の可憐な花がたくさん咲いています。

少し前は、木の幹と枝だけだったイチョウの木に、

鈴なりと言っていいくらいの葉がびっしりと付きました。

初夏に向かって、太陽の光をいっぱい浴びようと

勢いよく葉を繁らせています。

地区別児童集会・集団下校

地区別児童集会・集団下校

そうした場合に備え、集団下校の練習を行うのが本行事です。

まず、体育館に集まった1年生を地区の上級生が迎えに行きます。

その後の地区別集会では、集団登校班の人数は適切か、転入児童や新入児童はいないかを確認し班編制を行います。

その上で、名簿や、班ごとの集団登校班員カードを作成します。

さらに、地図上で集合場所の確認をしたり、、緊急時の集団下校の仕方について学習します。

最後は、安全に気をつけながら集団下校をします。

いざというときには、今日の練習を思い出してスムーズに安全に下校してほしいと思います。

のたんこ読み聞かせ

のたんこ読み聞かせ

のたんこ読み聞かせグループ

PTA図書部の読み聞かせグループがあります。

このうちのたんこ読み聞かせグループの皆さんは、

PTAとは別に、

南方小に子どもさんがいるいないにかかわらず

読み聞かせボランティアとして来ていただいている皆さんです。

本当にありがたく、感謝いたしております。

歴史ある「のたんこ読み聞かせグループ」ですが、

令和になっても変わらず、今日も1年生の各教室で、

子ども達のために楽しい読み聞かせをしてくださいました。

全校朝会

全校朝会

はじめに、新しい学習活動支援員の先生「小林弘子先生の紹介がありました。

校長先生のお話では、

いつもお話のある「時を守り 場を清め 礼を正す」に関わって、

運動場に落ちていたゴミの写真から、校長先生が、

「南方小学校をゴミいっぱいの学校にしたいか、きれいな学校にしたいか」

子ども達の気持ちを聞きました。

全員が「きれいな学校にしたい」と手を挙げました。

それなら一人一人が心がけて、学校にゴミを落とさないようにしようと呼びかけられました。

また、言葉には力があり、

一つの言葉で、嬉しくなったり、逆に悲しく辛い思いをしたりすること、

「人に言われていやな言葉は言わない。言われて嬉しい言葉を言おう」というお話もありました。

その後、体育委員会の児童と田爪先生から、集団行動の仕方の実演がありました。

体育委員会が見せてくれた見本の動きを見て、全校児童も練習しました。

最後は、生徒指導の川越先生より、

・交通ルールを守って登校する。

・寄り道をしないで帰る。

・大人の人がいない家には上がらない。

という3つの話がありました。

交通教室

交通教室

それは、命に関わる勉強だからです。

大切な勉強なので、繰り返し繰り返し勉強します。

2校時。

運動場では1,3,5年生が道路の渡り方を、

体育館では2,4,6年生が自転車の乗り方を教えてもらいました。

3校時は、入れ替えて学習します。

講師は、毎年延陵自動車学校の皆さんに来ていただいています。

車が急に止まれないことを示す実験では、

ブレーキをかけた地点から10メートル以上も進んでしまうことを

実際の演示で見せていただきました。

ダミー人形による事故の再現。

はね飛ばされる瞬間を見て怖さを学びました。

道路横断の実習では、

上級生と下級生がグループになり、

実際に横断歩道を渡る練習をしました。

横断歩道では横一列に並ぶ。

車道から一歩下がって待つ。

手を挙げて目立つようにする。

などの基本的なわたり方を学びました。

自転車の乗り方では、

自転車の選び方、点検の仕方、ぜったいダメなことなどを、

スクリーンの映像やや自転車の実物で学びました。

朝の風景

朝の風景

全校あいさつ運動の元気な声と、

委員会活動をがんばる5・6年生の姿で始まります。

この日は、3年生と6年生があいさつ運動を、

美化委員会が朝のゴミ捨てを頑張っていました。

体力テスト

体力テスト

ソフトボール投げや50m走など運動場で行われる種目があります。

この日は、3年生が運動場で体力テストを行っていました。

目標を定めた子ども達。

真剣な表情で投げたり走ったりしていましたよ。

体力テストの目標設定

体力テストの目標設定

子ども達は、少なからず「よだきー」と思いながら

頑張って登校したのではないでしょうか。

えらかったと思います。

御家庭でほめてあげてほしいと思います。

さて、朝の時間で

体力テストの目標設定をしました。

目標を持って取り組むことで、意欲を高めることがねらいです。

どんな目標を立てたか、

発表をしていた学級もありました。

連休中の風景2

連休中の風景2

第58回小峰大運動会が、小峰グラウンドで行われました。

万国旗、テント、バックミュージックに、企画運営etc.と

子ども会を中心に、地域の協力が素晴らしい大会でした。

小峰地区に今住んでいる子どもだけでなく、里帰りで来ている子どもたちもいて、

大変賑やかでした。

一年生の紹介、子どもを守る会紹介など地域ならではの開会式。

中でも、「よい子の表彰」では、集会所や神社の掃除ボランティアを

頑張っている子どもたちが表彰され、子どもたちの意欲づけになっていました。

徒走や綱引など定番の種目から、風船割りリレーやパン食い競争など

学校の運動会にはない楽しい種目が次々に行われ、

大人も子どもも笑顔があふれていました。

お昼には、怪我等もなく盛会のうちに終わりました。

昭和36年から半世紀以上続くこの運動会。

また、一説には大正時代から続く清掃ボランティア。

小峰地区には、子どもたちに地域愛、公の心、アイデンティティなど

様々な生きる力を育む大きな教育力がありました。

連休中の風景

連休中の風景

松山町では、毎年恒例の運動会が開かれました。

地域のおじちゃん・おばちゃんたちに囲まれ、

一緒になって運動会を楽しんでいましたよ。

こうした行事を地域が協力して企画・運営し、

みんなで楽しみ、笑顔が共有できることは、

子ども達の生きる力につながると思います。

子ども達は自然に地域の人たちとコミュニケーションを取り、

できるお手伝いがあれば加勢し、

大きな子は、小さな子の面倒を見ます。

子どもの成長にきっとプラスの影響があると思いました。

おばあちゃんの手を取って走る小学生の姿。

心が温まりました。

老若男女全ての人たちが、きれいに踊るばんば踊り。

一緒に踊れる喜びがあります。

最後に両手を広げたポーズがみんなで揃って音楽が止まった瞬間は

みんなの笑顔と拍手があふれ、地域の連帯が深まります。

平成の歴史を遥かにしのぐ50~60回を数える松山町運動会は

子ども達をすくすく育てる素晴らしい運動会でした。

ものの燃え方

ものの燃え方

子ども達の興味が湧く「実験」が数多く計画されています。

この日は、

「空気穴のある時とない時とでは、燃え方が違うのだろうか」という

学習問題のもと

両者を実際に試して比較し、観察する実験でした。

6年生は、目を輝かせて取り組んでいましたよ。

クラブ編制も「感動とときめきの教育」

4・5・6年において、各学年全員が集まって行われました。

当然、希望通りのクラブに入れる子もいれば、

じゃんけんに負け続けて希望していたクラブとは全く違うクラブに

行かざるを得ない子どもも出てきます。

希望が通って喜んでいる子がいる一方で、

希望が叶わず涙する子どももいます。

地団駄踏んで悔しがる子もいました。

しかし、これもまた小さな社会勉強です。

・世の中全て自分の思いどおり行くものではないことを知る。

・思いが叶わなかった時の心のもっていき方を経験的に学ぶ。

・競争率が高い第一希望より希望が叶う第2希望に早めに移るなど、

確率を考えた行動を学ぶ。

など、学校という集団の中での貴重な学びがあります。

そんな中、6年生では、編制前に先生からこんな話がありました。

「好きなクラブに入ることが大事なのではありません。

どんなクラブに入っても、そのクラブの中で楽しさを見つけることが大切なのです。」

4年・5年で上記のようなことを学んできたのが6年生です。

この言葉の意味をかみしめることができた子もいるでしょう。

また、そんな考え方もあるのだと、目から鱗が落ちた子もいるでしょう。

好きなクラブに入ることこそ大事だと思っていたのに、

そう考えることで、希望が叶わなくて辛かった心が少し救われたという子もいるでしょう。

「希望が叶ったその後こそ大事なのだ」と兜の緒を締める子もきっといたことでしょう。

これもまた学校のドラマが生む小さな「感動」の一つではないでしょうか。

学校の日常にある「感動とときめき」を南方小では大切にしていきます。

クラブ編制4年

クラブ編制5年

クラブ編制6年

パワーアップタイム始まる

パワーアップタイム始まる

1時間目が始まる前の10分間で、

・音読(追い読み・交互読み・速読など)

・百ます計算(足し算、かけ算、ひき算、百割など)

を行います。

今年も元気な音読の声が響き渡り、

その後の百ます計算では、しーんと静まりかえった中で

鉛筆の音だけが響きます。

新しい学年になり、

しばらく時間が空いたり、

一段上のレベルの問題にチャレンジしたりしているので、

まだまだ、ペースがつかめず、

タイムや解けた問題の数があまり伸びていませんが、

そのうち波に乗ってくると思います。

各種学力調査でも、成果が現れてきています。

漢字の徹底反復学習も同時並行で進め、

子ども達の脳の高機能化を今年も進めていきます。

自宅確認

自宅確認

外国語活動の実施により、20時間増えた授業時間を

確保するための工夫の一つです。

これまでの家庭訪問と違い、

家の中には入らず、外から自宅の場所を確認するだけです。

先生たちは、2日間で児童全員分の自宅を確認するので、

目視で確認するだけとは言え、結構時間がかかったようです。

子ども達を早く帰したので、

保護者の皆様には、気を遣われたことと思います。

仕事中の方は、子どものことが心配だったことでしょう。

御理解と御協力に感謝いたします。

子ども達は、

たっぷり遊びの時間ができて、

友だちの家や公園で楽しく過ごしていました。

家庭訪問がない分、保護者と担任がじっくりと

話をする機会が減りました。

その分は、夏休みの個人面談でカバーしていく予定です。

よろしくお願いいたします。

委員会活動始動

委員会活動始動

5・6年生が学校生活の充実と向上を図る活動に取り組む委員会活動。

自主的な集団活動を通して、協働することの大切さや行動の仕方を知るとともに、

話し合って合意形成を図ったり、意志決定したりすることができることをねらっています。

南方小学校は大規模校ですので、

様々な委員会が設置されています。

いろんな委員会の選択肢があるのは、本校の一つの特色だと思います。

この日は、第1回目の委員会活動で、

活動内容を知ったり、役員を決めたりしていましたよ。

体育委員会と環境委員会

給食委員会と図書委員会

生活委員会と総務委員会

美化委員会と福祉委員会

掲示委員会と保健委員会

放送委員会

定期健康診断

定期健康診断

今後5月中旬頃まで、各種検診が行われます。

検診のトップは、耳鼻科検診。

学校医の木谷先生が診てくださいました。

学校医の先生方は、たくさんの子ども達を検診されます。

この日も、170名ほどの子ども達を診られたので、本当に大変です。

そうした先生方の御苦労に対して感謝を表すことも、定期健康診断の

指導事項の一つです。

身体計測や視力検査等は、

南方小学校のスタッフが行います。

検診の時は、とにかく「静かに」。

そして、御礼もきちんと言えるように指導します。

言われたことをきちんと守って、検診に臨む姿が見られました。

今後、内科・歯科・眼科の各検診を、

学校医、学校歯科医の先生方に行っていただきます。

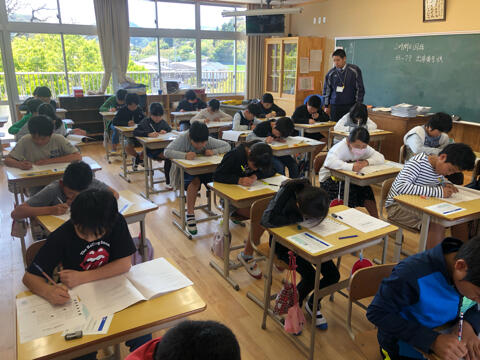

学力調査

学力調査

6年生は全国学力調査にチャレンジしました。

前学年までに培った学力の状況を

国語と算数の2教科で評価します。

分析結果を今後の教育指導に生かしていきます。

初めての給食

初めての給食

きっと朝から楽しみだったのではないでしょうか。

メニューは、1年生でも食べやすいものを

栄養教諭の樋口先生が考えてくださいました。

「おいしいですか?」と聞くと

全員が「はーい。」とニコニコ手を挙げます。

中には、おかわりをする子もいましたよ。

本当は苦手はメニューがある子がいるかもしれませんが、

これがひとつの教育力となって、

「みんなおいしそうに食べてるな。私も食べてみよう・・・。」

という子が一人でも増えると嬉しいなと思います。

登校班長会

登校班長会

6年生だけでなく、下級生もいます。

この日は朝の時間に、登校班長会が開かれ、

集団登校で気をつけることなどについて先生から話を聞きました。

真剣な表情で話に聞き入る子どもたち。

班長としての自覚が感じられて頼もしく思えた場面でした。

ほとんどの班は、班でまとまって集団登校できていますが、

中には、登校班が崩れているところもあります。

班長として責任をもって、班員、特に1年生に心を配り、

登校班を安全に学校まで導いてほしいものです。

最後に、生徒指導部の先生が、

1年生が合流できなかった班の班長さんに事情を聞いて

個別に対応することになりました。

1年生の朝の様子

1年生の朝の様子

6年生がいろいろとお世話をしてくれます。

先生の指示を聞き逃した子に伝えたり、

質問に答えたり、

中には、読み聞かせをしてくれる6年生もいました。

1年生も、はじめは勝手が分からなかったようですが、

少しずつ慣れてきています。

入学式翌日は、かわいい1年生を

2年生や3年生が気になって見に来ていましたよ。

ほほえましかったです。

写真は、初登校の日(4月12日・金)の様子です。

1年生初登校!

1年生初登校!

集団登校の集合場所では、

1年生の保護者の方が、初めて登校する1年生について集合を待っておられたり、

集団登校の様子を見に来てくださった保護者の方が、

集合時刻に来ていない1年生のお宅に連絡に走ってくださったりする姿などが見られました。

1年生の方は、親の心配をよそに

楽しそうにお兄さんお姉さんに見守られながら登校していました。

中には、お母さんと一緒に登校する子もいましたが、

だんだん慣れて一人で登校できるようになります。

何はともあれ、南方小学校664名の登校が始まりました。

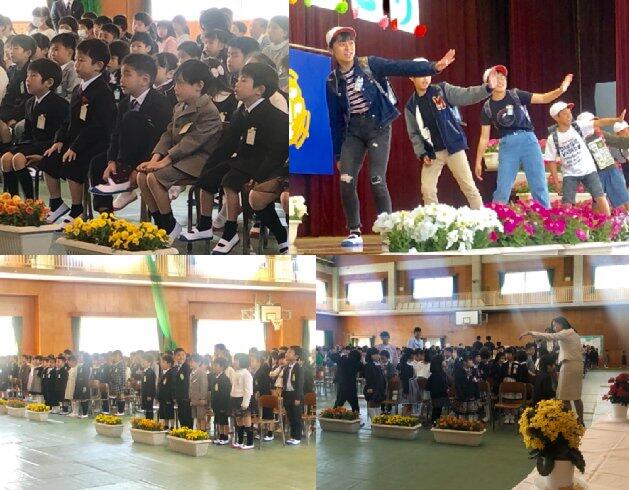

ようこそ!南方小学校へ

ようこそ!南方小学校へ

今日は、伝統ある南方小学校の第112回目の入学式です。

校庭では記念写真を撮る親子の姿がここかしこで見られ、

きれいな花々も咲き誇り、華やいだ雰囲気の中で、入学式が始まりました。

新入生氏名点呼。みんな頑張って返事ができました。

校長先生の話では、あいさつと早寝早起き朝ご飯を頑張ろうという話がありました。

お祝いの言葉をいただき、

歓迎のことばでは、6年生が寸劇で、学校生活を紹介しました。

「1年生になったら」を新入生が合唱。

新入生の元気を感じました。

これから、南方小学校の一員として

一緒に頑張りましょう。

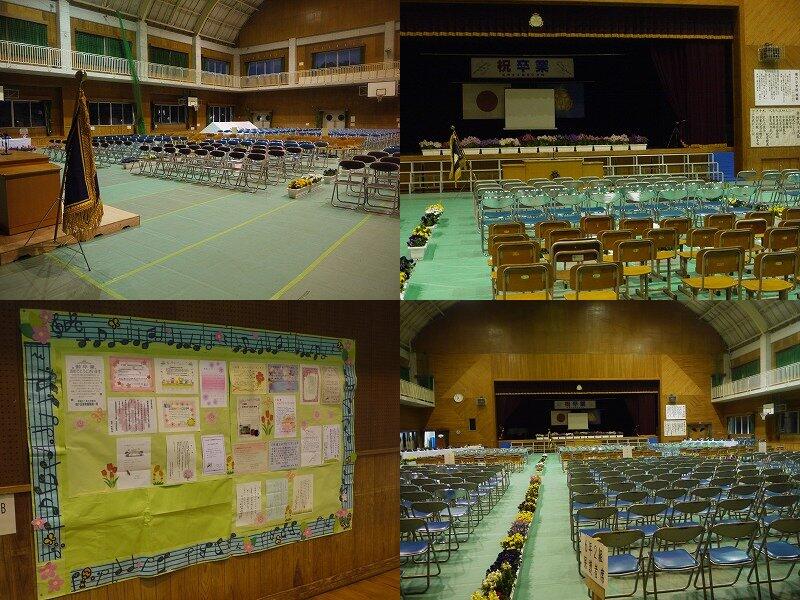

入学式場が整いました

入学式場が整いました

6年生と先生達の共同作業によって、華やかな入学式場ができあがりました。

1年生や保護者の皆さんに喜んでいただけるよう

チーム南方が一体となって、心を込めて準備しました。

明日は、天気もよさそうです。

思い出に残る入学式になるように、職員と6年児童ともに精一杯頑張ります。

新入生の皆さん、明日会えるのを楽しみにしていますよ!

西階中学校入学式

西階中学校入学式

立派な制服姿で、入学式に臨みました。

制服を着ると、急に大人びて見えます。

頼もしい姿を横から見ていると、胸がいっぱいになりました。

また、式後

お世話になった6年生の先生方へ

挨拶に来てくれた子ども達もいました。

「おめでとう!」と先生に言葉をもらって

少し照れくさいような何とも言えない笑顔が印象的でした。

清掃指導

清掃指導

集まって、担当の先生から説明を受けます。

きれいな学校になるよう、しっかりと掃除に取り組んでほしいものです。

また、今日が実質的な授業開始日。どの学年も真剣に学ぶ

姿がたくさん見られました。

平成31年度始業の日

平成31年度始業の日

朝から元気のいい挨拶に、まとまった集団登校・・・。

子ども達の張り切っている気持ちが伝わってきました。

まずは、学級編制。

新しいお友だちとの出会いです。

新任式で、新しい先生方をお迎えして、

始業式では、校長先生から

「目標も持つこと。やることを好きになること。時を守り場を清め礼を正すを頑張ること」というお話がありました。

また、生徒指導の川越先生からは「4月の目標「元気よくあいさつしよう」のお話がありました。

いよいよ担任発表。

新しい先生との出会いです。

荷物や給食着、教科書を運んで教室移動。

新しい教室との出会いです。

慌ただしい一日でした。

でも子ども達の顔を見ると

一様に希望に胸膨らませているようでした。

一期一会。出会いを大切にして

大きく成長する1年にしてほしいものです。

職員異動(転入)のお知らせ.pdf

桜が満開になりました

桜が満開になりました

平成30年度 離任式

平成30年度 離任式

優しかった先生 厳しかった先生

分かるまで教えてくれた先生

面白かった先生・・・

お世話になった先生方とのお別れの式~離任式

笑顔で手を振る子がいました。

目にいっぱい涙をためている子がいました。

退場の時、自分の場所を先生が過ぎても、移動してまた握手をする子がいました。

子ども達の成長を願い、全力で向かい合った南方小での日々でした。

先生と児童の出会いが生むたくさんの絆から

その子の人間の一部ができあがっていると思います。

そのことの重さと美しさを胸に抱きながら、

私たち教師は、これからもまた教育という重責を

担っていく覚悟です。

PTAや地域の皆様方にも

大変お世話になりました。.ありがとうございました。

職員異動(転出)のお知らせ.pdf

修了式

修了式

児童発表では、5年生の代表児童が

「先生の教えてくれた“ゴールはスタート”という言葉を胸に

6年生でも頑張っていきたい。」と誓っていました。

習ったことや体験したことを基に

自分の頭で考え、行動した1年間だったことがよく伝わる

素晴らしい発表でした。

修了証書を学年代表の児童が受け取りました。

それぞれの学年の学びを全て修了したという証です。

『家に帰ったら、おうちの人に

「1年間お世話になりました。来年度もよろしくお願いします。」

ときちんとあいさつするように』と校長先生がおっしゃいました。

また、やがて来る新しい時代を生きるために、

しっかりと勉強をがんばること、

心の勉強もすること、

そして、強い体を作ること、というお話をされました。

生徒指導担当の谷口先生からは、

昨日までに、学校に苦情の電話があり、近所迷惑になるほど騒いでいる子、

自転車を乱雑に置いて通りにくくしている子などがいるという話がありました。

また、きまりは、自分を守り、みんなを守るためにあることを教えていただきました。

具体的に、朝10時までは友だちを誘わないこと、夕方5時には家に帰ること、知

らない人に誘われたら「いかのおすし」を思い出し実行すること等を守り、

楽しい春休みにしてほしいとのお話がありました。

安全で楽しい春休みを過ごし、元気に新学期を迎えてほしいものです。

南方小学校第111回卒業式

南方小学校第111回卒業式

今回の卒業式で、卒業生の総数は15000人を超えました。

今年も、思い出深い子ども達が、学び舎を巣立っていきました。

やんちゃな子、運動神経抜群な子、

あいさつの素晴らしい子、目立たないけど努力する子、

お勉強のよくできる子、下級生の面倒をよく見る子・・・

一人一人の顔を見ていると、思い出が走馬燈のように

駆け抜けていきます。

我が子の晴れ姿を見つめる保護者の皆様方の心中は

どんなものだったでしょうか。

生まれてからこれまでの、苦しかったこと、楽しかったこと

親子の泣き笑いが、鮮明に思い出されたことでしょう。

ぽっかり胸に穴が空いたような気持ちを

この時期の教員はみんな味わいます。

大きな喜びとこれまた大きな寂しさと

この日の感動があるからこそ、私たち教師は

教師の仕事をやめられません。

卒業生の今後益々の活躍を祈っています。

御卒業おめでとうございます!

晴れの舞台は整いました

晴れの舞台は整いました

清掃をし、花を運んで会場を飾りました。

5年生と先生方で、卒業式準備。

シートを敷き、椅子を並べ、飾り付けをしました。

仕上げの生花は、前日届く予定です。

これまで、みんなを引っ張っていってくれた6年生を送り出すために、

下級生が心を込めて会場を整えました。

4年生以下は式に参加はできないけれど、

こうした形で、6年生への感謝の気持ちを表します。

卒業生の、晴れの舞台は整いました。

あとは当日、感動とときめきの卒業式になるよう

6年生はもちろん、5年生と職員が全力で頑張ります。

音楽クラブ発表

音楽クラブ発表

1年間練習を重ねてきたその成果を、集まった友だちの前で発表するのです。

さすが音楽が好きで集まり、

練習にも熱心に取り組んできた子ども達。

とても素晴らしい演奏でした。

聞きに来た子ども達も感心していた様子でした。

発表の場を設けることで、目標を持って取り組めたようです。

3月の目標「学校をきれいにしよう」

3月の目標「学校をきれいにしよう」

その目標に向けた取組への意欲を高めるために、

担当の先生が毎月はじめの全校朝会で話をします。

3月の目標は「学校をきれいにしよう」

担当の岩切先生から、

サッカーワールドカップでゴミ拾い活動を行った日本人サポーターの

行動に、世界が驚きと敬意のまなざしを向けたことを引き合いに出しながら、

場をきれいに保つことによさについて話がありました。

小学生は素直です。

こうした話をまっすぐに受け止め、

頑張ろうとする子どもがたくさんいます。

卒業式を控えた南方小学校が、

みんなの心がけできれいに保たれるよう指導していきます。

リビングストンデイジー

リビングストンデイジー

満開となっています。

特に、リビングストンデイジーは、鮮やかに色とりどりの花を咲かせ、

思わず目を奪われます。

卒業する6年生や

4月に入学する新1年生を祝うかのように

咲き誇っています。

家庭教育学級「せんだん」閉級式

家庭教育学級「せんだん」閉級式

家庭教育学級せんだんも、先日閉級式がありました。

まとめのあいさつで、校長より

「陰山メソッドの取組」についてお話ししました。

全校的な取組で、学力が右肩上がりに向上していること。

取組が評価されて、延岡市の教育論文最優秀賞をいただいたこと等を報告しました。

その後、学級生の皆さんは、

本年度の家庭教育学級を振り返って意見交換を行いました。

今年も充実した活動が見られた

南方小学校家庭教育学級『せんだん』。

また来年もさらに楽しくためになる学びの場になることを期待しております。

卒業式予行

卒業式予行

南方小学校の6年生は、16回にわたって練習を重ねます。

小学校での卒業式での指導は、

儀式参加の基礎的基本的な態度を育成する場ととらえています。

しっかりと身に付けさせるために時間をかけて指導しています。

その中の一つの山場『予行練習』が昨日行われました。

一人一人の自覚が姿に現れ、

厳かな雰囲気にふさわしい態度がずいぶん定着してきています。

その一方で、まだまだ

緊張が持続しなかったり、中には卒業式の意味が十分わからず

カメラに向かってふざけたりする子どもも・・・。

あと、2回ほどの練習でその辺りを指導し、

何とか保護者の皆様に感動を与えられるような卒業式になるよう、

全力で取り組んでまいります。

お別れ集会

お別れ集会

卒業式に参加できない1~4年生にとっては、これが

6年生とのお別れの式になります。

一番お世話になった1年生は、歌の発表。

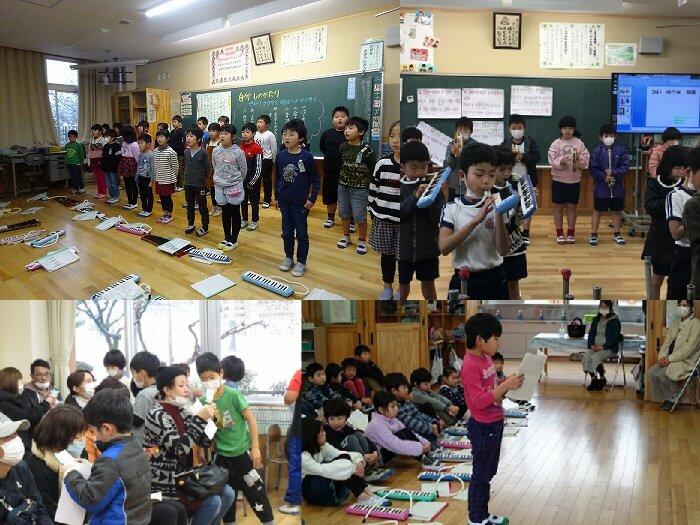

目を細めながら、かわいがった1年生を見つめる6年生でした。

2年生は6年生が運動会で踊ったあこがれのソーラン節を真似して踊りました。

ほほえましい姿に、大拍手の6年生。

3年生と4年生は、リコーダーや鍵盤ハーモニカで

練習を重ねた曲を披露。6年生は、その思いをしっかり受け止めたことでしょう。

5年生は、これから南方小学校をリードしていく決意を発表。

不安もあるけど、頑張っていくことを誓いました。

また、卒業式では、在校生代表としてしっかりと卒業生を送り出すことを、

4年生以下のみんなに宣言しました。

そして6年生。

卒業式で歌う美しいハーモニーを聞かせてくれました。

このような一つ一つの行事を終える度に、

6年生一人一人の心の中に、南方小学校での思い出や

感謝の気持ちや達成感など、いろんな思いが胸に去来することでしょう。

そうした感動とときめきが、きっとこの子らの「生きる力」になっていくと思います。

これこそ、南方小学校の教育が目指すところであります。

感動とときめきのお別れ集会。

下級生の思いの詰まった発表を目に焼き付け、

6年生は、後輩を思う心、南方小への母校愛といった豊かな心を育んだことと思います。

空飛ぶ新玉ねぎの収穫と玉ねぎ博士との会食

空飛ぶ新玉ねぎの収穫と玉ねぎ博士との会食

延岡名産『空飛ぶ新玉ねぎ』。

今年は、甲斐さん曰く「19年間で最もできがよい」とのこと。

大物ばかり収穫できたようです。中には、1キロある超大物も。

歓声の中で、収穫ができました。

今日は、甲斐さんと玉ねぎの苗植えや収穫を御指導いただいた

JAの皆さんをお招きしての会食でした。

もちろん今日は、収穫した玉ねぎを使ったメニューです。

空飛ぶ新玉ねぎ特有の甘みのあるとってもおいしい

「新玉ねぎの春色サラダ」でした!

最後は、みんなの御礼のお手紙をお渡ししました。

大変喜んでいただきました。

皆さん、本当にお世話になりました。

おかげでよい勉強ができました。

東日本大震災から今日で8年

東日本大震災が起き、東北地方を中心に大津波が発生しました。

震度7、津波の高さ15m以上、死者16000人、行方不明者2500人、

関連で亡くなった方も含めると22000人以上の方が犠牲になった

未曾有の大災害でした。

私たち日本人にとって、重く悲しい経験です。

今日で震災から8年。

本校でも朝から半旗を掲げ、

午後2時46分には、亡くなられた方々の冥福を祈って、

放送の合図とともに全校で黙祷を捧げました。

祈りを捧げると同時に、

私たちの宮崎県でも起きるかもしれない

南海トラフ大地震への備えに対しても思いを新たにしました。

お別れ遠足

お別れ遠足

天候の関係で、校内遠足となりましたが

子ども達は、どこであっても元気いっぱいでした。

弁当の日で、自分で作ったお弁当をお互い見せ合ったり、

楽しくおしゃべりしながらおいしく食べました。

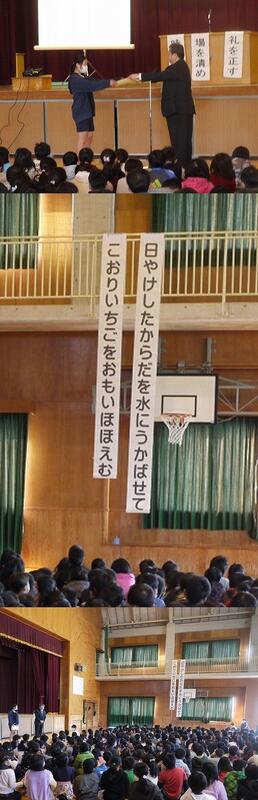

若山牧水青春短歌大賞

若山牧水青春短歌大賞

本校の6年児童が選ばれました。

全国から応募のある賞で、

入選するのはなかなか大変なのですが、

その栄誉ある賞を受賞することになりました。

全校朝会で校長先生より表彰され、

垂れ幕にした児童の短歌を全校で音読してお祝いしました。

ただの表彰でなく、

こうした形で表彰することが、感動とときめきにつながり、

次の子ども、次のチャレンジにつながっていくと思います。

長なわ跳びチャレンジ表彰

長なわ跳びチャレンジ表彰

今年は、PTAの方から優勝ペナントを買っていただき、

「ペナントレース」となった第1回目です。

記念すべき初代チャンピオンは、

低学年の部:2年2組 甲斐智惠学級 「スーパー2の2にっこにこ!」 217回

中学年の部:4年3組 佐藤史子学級 「元気な力はNo.1」 179回

高学年の部:6年3組 奈須康浩学級 「空とべSunSun新玉ねぎ」 332回

(記録は、3分間に跳んだ回数)

全校朝会で、その名を刻したペナントを表彰されました。

体育の時間のみならず、時間を見つけて練習したところ、

みんなが一つの目標に向かって頑張ったところ、

自主性、学級の一体感などを学んだ長なわとびチャレンジでした。

早速教室に掲示されてましたよ。

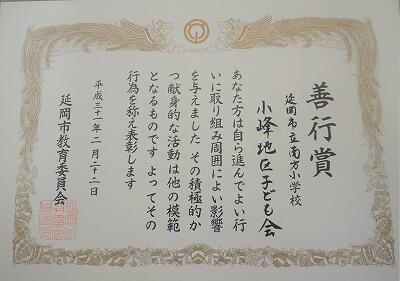

善行児童表彰

善行児童表彰

本年度本校では、小峰地区子ども会が表彰されました。

小峰地区子ども会は、小峰地区公民館竣工の平成4年以来26年間にわたって、

毎月公民館の清掃や小峰神社の清掃も適宜行っています。

毎年敬老会の前に地区住民の皆さんが大清掃を行いますが、

毎月の子ども会による清掃のおかげで清掃が行き届き、

地区のお年寄りに大変喜ばれているそうです。

毎月第3日曜日の朝8時半になると、その年の6年生代表が

地区内の放送で子ども会メンバーへ参加を呼びかけます。

それを合図に、地区内の子ども達が集まり、清掃活動が始まるということです。

校長先生からは、

「善行を行う皆さんが素晴らしいのは、よい行いを実際に行う『実行力』です。

よい行いをしたいと多くの人が考えます。

しかし、それを行動に移し、続けるところまでは、多くの人は行きません。

善行児童は、そこが素晴らしいのです。

皆さんもよい行いをしたいと思ったならば、

思い切って実行する勇気をもってほしい。」

というお話がありました。

学習活動支援員

学習活動支援員

学校生活の支援を必要とする児童について、

教育活動の補助を行ったり、

移動する場合の支援を行ったりします。

少し離れて見守ったりすることもあれば、

そばにいて、やってみせたり、

先生のことばをかみ砕いて説明したりすることもあります。

子ども達にとって頼れる存在になっています。

一人一鉢

一人一鉢

2年生の鉢は靴箱を出たすぐのところにあるので、

よく気がつく子は、こまめに水をあげています。

植物を育てられる子は、小さな植物に想いを寄せる

優しさのある子だと思います。

延岡市小学校プログラミング教育に関する研修会

延岡市小学校プログラミング教育に関する研修会

整備されたばかりの新しいパソコン室です。

そうしたこともあって今回の研修会場となりました。

延岡市内の全ての小学校から代表の先生方が集まり、

「学びの創造塾」の皆様を講師として、

プログラミング教育について学びます。

ブロックを組み合わせるだけで簡単にプログラムが作れる

ビジュアル言語を使ってプログラムを実際に作ります。

自分で作ったゲームが動いたり、

おもちゃの車が動いたりすると、大人である先生達も

本当に楽しそうに取り組んでいました。

こうしたプログラミングを体験しながら

コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な

論理的思考力を身に付けるプログラミング教育。

研修を深め、準備を進めていきます。

2分の1成人発表会

2分の1成人発表会

4年生は2分の1成人発表会でした。

いつもながら感動の発表会になりました。

未来への希望を述べた作文を読みながら、

胸がいっぱいになり、涙ぐむ子どももいました。

感受性が豊かなんですね。

きっと、大好きなお母さん・お父さんのことを思い浮かべて

「今まで育ててくれてありがとう。きっと立派になって、恩返しするよ。」

という気持ちだったのでしょう。

メッセージを受け取るお父さん・お母さん。

これまた、こみ上げてくるものがあったと思います。

ぎゅっと抱きしめたい思いでいっぱいだったのではないでしょうか。

心温まる参観日になりました。

(学年のページにも発表会の様子を掲載しています)

地区集会

地区集会

地区集会の様子を時間を追ってご紹介します。

けっこう動きの激しい一大イベントです。

1 5校時直前に先生達は、自分の地区の「下校班変更カード」を取っておきます。

2 学級で今日の動きについて説明を聞きます。

3 移動します。この時、1年生は上級生が迎えに来ます。

4 地区集会が始まりました。集合場所と時間、新1年生の班、整列順等を確認します。

5 下校班が変わる子どもは移動します。

6 下校班が変わる子の中で特に多いのは児童館に帰る子ども達です。

7 全員揃った地区の担当の先生から、職員室の集約係の先生に次々に電話が入ります。

8 全地区の全児童が揃ったことが確認できたら下校します。

子ども達の安全のために、全員が確実にいることを確認する7の作業が特に大変です。

今日もこの段階で時間がかかりましたが、何とか無事終了し、

来年度の登校班の体制が整いました。

(ただし、保護者の方で何かお気づきの点等がありましたら、

ご遠慮なく学校まで御連絡ください。)

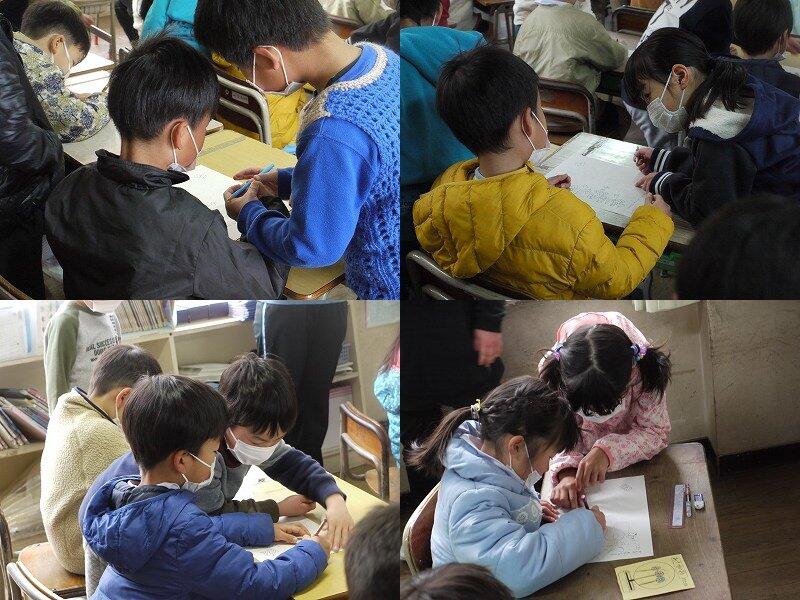

先生あのね

先生あのね

本校の教育相談アンケートの愛称です。

「いやなことをされていますか。」

「今も続いていますか。」

「あなたのまわりに困ったり、なやんだりしている友だちがいますか。」

等をアンケートで尋ね、ひとりひとりを呼んで

いじめやトラブルがないか聞いていきます。

一人一人に対する理解を深め、子どもが内面に持つ諸問題の解決を

支援することがねらいです。

また、いじめや不登校等の問題に関して早期解決を図るのも大きな目的です。

アンケートは毎月取り、可能な限り子どもの内面に寄り添うようにしています。

一人一人を呼んでよりきめ細かく対応する「教育相談」は、学期1回行っています。

先週から今週にかけては、教育相談の日が設定されています。

各学級で、担任の先生が子ども達を一人一人呼んで、話を聞く様子が見られました。

悩んでいることがあったら、遠慮せずに先生に話して、早く解決してほしいと思います。

また、大きな問題と判断した場合は、学校として組織的に対応していきます。

学級の全員を一人一人呼び、話を聞く担任の先生の様子

ボランティア感謝集会

ボランティア感謝集会

見守りボランティアの皆様に感謝の心を表す

ボランティア感謝集会が行われました。

校長先生からは

「皆さんは、一人で大人になるわけではありません。

お父さんお母さんはもちろんですが、

地域の方々がこうして見守ってくださっているおかげで、

安全に健やかに成長しているのです。そのことに心から

感謝し、『ありがとうございます。おかげさまで私は

こんなに元気に学校へ通えています。』という心を込めて

今日の会に参加してください。」というお話がありました。

小峰の柳田様からは、あいさつの中で

「今日は1年で一番嬉しい日です。

こうして皆さんに感謝されると、また

頑張ろうという元気がもらえます。」というお言葉を

いただきました。

次に代表児童が

「皆さんからおはようの声をかけられると、

今日も頑張るぞという気持ちになります。

ありがとうございます。そしていつまでも

お元気でお過ごしください。」と御礼のことばを述べ、

お花のプレゼントを贈りました。

最後は見守りボランティアの皆さんもよくご存じの

南方小の校歌を一緒に歌って交流を深めました。

これもまた道徳教育の一環です。

感謝の心を忘れない人になってもらいたいものです。

参観日(2年)

参観日(2年)

涙目のお父さん・お母さん、

号泣のおじいちゃん・おばあちゃんが続出。

名文を暗唱したり、逆九九をよどみなく唱える子どもの姿に驚き、

我が子からの手作りプレゼントに目を細めるなど

感動とときめきの参観授業でした。

隂山英男先生来校

隂山英男先生来校

子ども達の集中力を高め、学力向上に結びつける実践に取り組んでいます。

全国的な標準学力テストでもその成果が現れてきており、

子ども達と先生達の頑張りが実を結びつつあります。

今回延岡市で行われる研修会に先立ち、

隂山メソッドの提唱者である

隂山英男先生に、本校にお立ち寄りいただきました。

パワーアップタイムの参観、実践研究の説明・協議をとおして

本校の取組を評価していただくとともに、

課題もご示唆いただきました。

これまで順調に伸びてきた子ども達を

一層伸ばすために、課題を解決し

職員一丸となって取り組んでいきます。

2月参観日

2月参観日

今日19日は、2年生と3年生です。

各学級とも、今年1年の学びの発表会が行われました。

写真は3年生の授業参観です。

卒業式練習

卒業式練習

5回目の今日は、証書授与や式次第に沿った動きの確認をしました。

学校長式辞のところで校長先生からは、

次のようなお話がありました。

「まず、卒業式で唯一自分の声を出せるところがあります。

それが『返事』です。伝えたい人に自分の思いが届くように

元気な返事をしてください。

次に、当日皆さんの保護者は誰を見ていると思いますか。

『自分の子ども』です。はっきり言って、

それ以外あまり見ていないといってもいいぐらい、

お父さんお母さんは、自分の子ども「だけ」を見ています。

最初から最後まで。しっかりと。

そのお父さんお母さんに、卒業生としての立派な姿を

見せられるように頑張るのは、君達の義務です。

なぜなら、何もできない小さな赤ん坊だった君達を

ここまで育ててくれたのは、お父さんお母さんだからです。

お世話になったお父さんお母さんに「ここまで私は成長しました。

ありがとうございました。」という感謝の気持ちを伝えられるような

立派な姿を当日見せられるよう、しっかりと練習してください。」

卒業式まであと1か月あまり。

練習もこれから佳境に入っていきます。

魔法をすてたマジョリン(劇団四季ファミリーミュージカル)

魔法をすてたマジョリン(劇団四季ファミリーミュージカル)

本物のミュージカルを鑑賞できます。

今年の演目は「魔法をすてたマジョリン」。

子どもの魔女マジョリンが、人間を憎しみ合わせる魔法よりも

もっと大切な愛の力に気付いていく、笑いあり涙ありの

ファンタジーミュージカルです。

舞台では、素直な子ども達の心に訴えかける仕掛けがいっぱい。

最後は子ども達も勇気を出して歌を歌い、

会場いっぱいにマジョリン達と子ども達の歌声が響き渡りました。

舞台の内容にも感動しましたし、

素直な子ども達の反応にも感動しました。

帰りしな「あーあ、終わっちゃった。」と思わずつぶやく子も・・・。

きっと、楽しく夢のような時間だったのではないでしょうか。

いつまでも、子ども達の心に残る

豊かで温かなミュージカルでした。

このような素晴らしい体験を与えてくださった

劇団四季、舞台芸術センターの皆様をはじめ、

この事業をサポートしてくださっている全ての企業の皆様に

心から、感謝申し上げます。

延岡市総合文化センターの大ホールで本物のミュージカルを鑑賞します

開演を待つ子ども達

引継式

引継式

最上級生として下級生の見本となって頑張ってきた6年生。

その仕事を5年生に引き継ぐ式です。

委員会やクラブのリーダー、1年生のお世話、

運動会での応援団などを立派にやり遂げた6年生。

これらの仕事を通して、リーダー性、思いやり、

我慢する心、協働の喜びなど実に多くのことを学びました。

「今度は、その仕事を私たち5年生が引き継ぐのだ」という

自覚が、5年生の心の中で高まったことと思います。

シンボルは金のバトン。

大きな金のバトンが、6年生から5年生に手渡され

6年生全員で「よろしくお願いします。」

5年生全員で「頑張ります。」と声を掛け合いました。

それを見た下級生も

「6年生になったら、私たちも・・・。」と

おぼろげながらにも、心構えができたのではないでしょうか。

長なわとび大会(3年)

長なわとび大会(3年)

熱心に練習した後、いよいよ本番。

さすが本番はすごい集中力です。

応援の声もよく出ていました。

その結果、どの学級もこれまでの最高記録が出たようです。

いよいよ結果発表。

3年生で最も記録がよかったのは、2組でした。

中学年のペナントを獲得するには、

4年生の記録と競うことになります。

結果が気になりますね。

上から、3年2組、3年1組、3年3組

大会の様子、好記録を喜ぶ2組

小中合同あいさつ運動

小中合同あいさつ運動

小学校の正門には、中学校の女子ソフトテニス部とソフトボール部の

生徒が来てくれました。

小学校は、5年生が頑張りました。

中学生や小学校の上級生が良いお手本を見せてくれます。

先出しあいさつ、元気なあいさつを頑張りましょう。

新入学児童保護者説明会

新入学児童保護者説明会

全保護者出席のもと行われました。

1人も欠席がなかったというのは大変素晴らしいことだと思います。

ありがとうございました。

会では、

校長あいさつ、生活面・学習面・入学までに身に付けておきたい習慣等についての説明、

保健面・学校給食・特別支援教育等の説明と続き、

最後に教材等の販売、登校班編制のための地図情報記入を行いました。

おかげさまで有意義な会になりました。

保護者の皆様の御協力に感謝いたします。

4月の御入学を心よりお待ちしております。

立春を過ぎて

立春を過ぎて

立春が過ぎ、

校庭にも、

春の訪れを感じさせる変化が

少しずつ見られるようになりました。

情報化社会、国際化社会になっても、

日本の四季を感じる

こうした小さな変化に気付く感性を大事に育みたいものです。

クラブ見学

クラブ見学

「クラブ見学」が行われています。

3年生にとっては、来年から始まるクラブ活動は

新鮮そのもの。

自分の好きなクラブを選ぶことができ、

違う学年の友だちと一緒に活動するのです!

こんな学校のお勉強は、

3年生までにはありません。全く新しい学習活動です。

それだけに、クラブ見学での3年生の瞳は実にキラキラ輝いていました。

きっと、

「〇〇クラブ楽しそうだな。」

「私は△△が好きだから、絶対△△クラブ」

「友だちと一緒のクラブがいいな。」などと

希望に胸膨らませていたことでしょう。

上級生の活動を、興味津々で見つめていました。

各クラブの部長さんが説明をしたり、

活動の様子を見せたり、

中には、道具を実際に触らせてくれるクラブもありましたよ。

明日は屋外のクラブを回る予定です。

3年生の皆さん。しっかり見学して、参考にしてください。

なかよし会

なかよし会

本校1年生との交流会「なかよし会」が行われました。

まず、1年生が寸劇を交えながら、学校生活を紹介しました。

登校、国語・算数・音楽などのお勉強のようすなどを学級ごとに発表。

チャイムの合図で授業が始まるところは、幼稚園・保育園と大きく違うところですね。

その後は、じゃんけん列車などのゲームで交流しました。

次は教室に移動して、園児の皆さんが「書き方」にチャレンジしました。

お兄さん・お姉さんらしさを発揮して、

1年生が優しく教える姿がほほえましかったです。

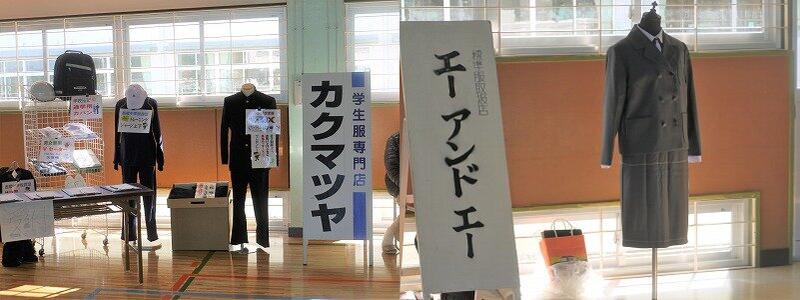

西階中学校~入学説明会

西階中学校~入学説明会

入学説明会が先日、西階中学校にて開かれました。

入学にあたっての努力事項など、小学校との違いを解説しながら

校長先生が、西階中学校の概要を説明してくださいました。

学習面や生活面については、担当の先生がそれぞれ説明してくださいました。

いつもにも増して真剣な表情で話に聞き入る6年生の姿が大変印象的でした。

中学校進学が、この行事によって急に身近なものに感じられるようになったのではないでしょうか。

今から心の準備をしていくためにも、とても意義深い行事だったように思います。

不安もあるでしょうが、先生方がしっかりとフォローしてくださいますし、

心も体も間違いなく大きく成長する3年間です。

希望に胸を膨らませて、是非楽しみにしてほしいと思います。

会場には、制服や体育気の展示もあり、

否応なく「中学校進学」が身に迫ってきたことでしょう。

2月の全校朝会

2月の全校朝会

『毎朝の交通指導で、あいさつのできる子とできない子がいます。

あいさつを返してくれると嬉しく、気持ちがよくなります。

逆にあいさつしても無視されたりすると、大人でも悲しくなります。

あいさつをすると相手は嬉しくなり、あいさつが返ってこないと、

大人でも悲しくなることを知っていてほしいと思います。

あいさつができてつながりを作れる人、絆を作れる人になってほしい。

だから校長先生は、毎日みなさんにあいさつ指導をしています。』

川越先生からは風邪を予防するおまじないのことば

「うまくきたえて」のお話がありました。

宮日ジュニア展の表彰

2人のお友だちが県の審査で入賞しました。

素晴らしい頑張りです。

また、転入生の紹介がありました。

1年生に仲間入りします。

「よろしくお願いします」の気持ちで、大きな拍手をしました。

租税教室(6年)

租税教室(6年)

延岡市役所総務部資産税課より講師の先生においでいただきました。

「できれば消費税は納めたくない人?」

と講師の先生が聞くと、ほとんどの子どもが手を挙げていました。

しかし、視聴したビデオは、税金がなくなった世界を具体的に見せてくれました。

・火事を出した家は、消火にかかったお金を全額負担しなければならない。

・道路は、私有地になり、いちいち通行料を払わなければならない。

・信号は、管理する者がいないので全部消えてしまい、事故が多発。

・警察の利用は有料になってしまう。

等々税金がなくなると、

大変住みにくい世の中になってしまうことが分かったようです。

税金の意味を知った子ども達、

将来、社会を支えるきちんとした納税者になることを期待しています。

代表委員会

代表委員会

代表委員会があります。

各学級や各委員会の代表者が集い、学校生活の充実と向上のための

話合いを行います。

通常は5・6年生だけですが、

1月になると、4年生が練習のために加わります。

司会も、6年生がフォローしながら5年生が担当します。

下級生を支援するように、みんな積極的に意見を出していました。

一方、まだまだ話し合いのルール

(発言は指名された時だけ行う。勝手に発言しない。等)

が守れていないところが課題のようで、今後徹底していく必要があるようです。

代表委員会は、小学校だけでは終わりません。

中学校や高校の生徒会に引き継がれていきます。

自主的・実践的な活動を通して、

話し合い、合意形成を図って、意志決定する力を育てていきます。

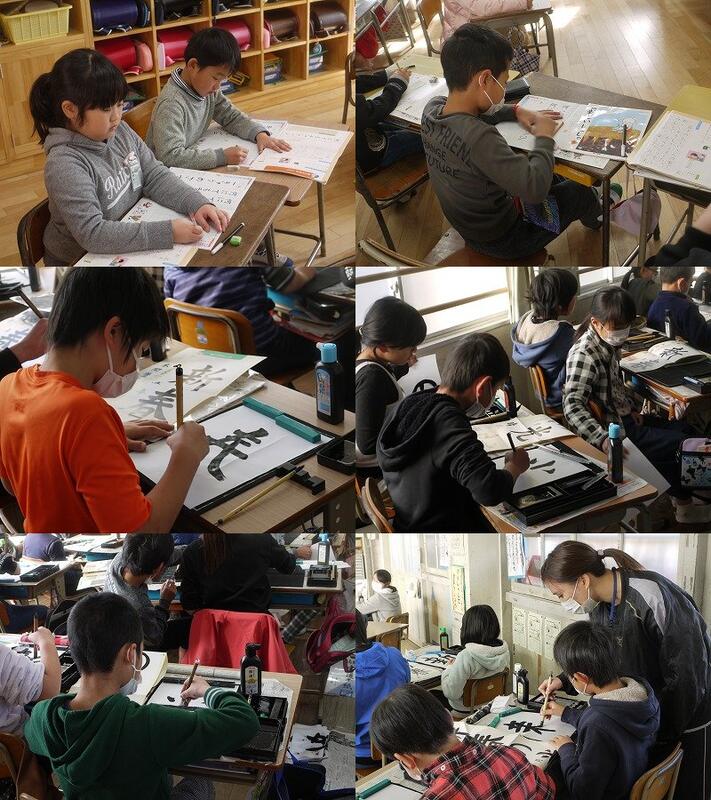

書き初め

書き初め

2年生は硬筆、

5年生は毛筆で書き初めに取り組んでいましたよ。

美しい文字を書こうと、お手本をよく見て

手を巧みに動かして、字形やバランスを整えていく。

一心に取り組むほどに、集中が増し、

心が洗われたように澄んでいく感覚が

書き初めにはあります。

毛筆の「手取り指導」。

教師の感覚が筆を通して児童に伝わるので、

運筆が劇的に変わる、効果的な指導法の一つです。

清掃指導

清掃指導

清掃の仕方を担当の先生と確認しました。

諸外国では、学校の清掃は、それを生業とする大人が行う国も多いようですが、

日本では、昔から児童・生徒が自ら行っています。

これは、日本においては、清掃を「教育」として位置づけていることを意味します。

清掃を通して子ども達は何を学ぶのでしょうか。

それは単に、掃除の仕方といった技能の問題ではなく、

・協働の大切さを知り、協働を喜ぶ心

・美しい環境を喜ぶ心

・美しい環境の陰には誰かの努力があると気付き感謝する心

・心を込めた清掃を通して自己を見つめて得られる「悟り」の心など、

人によって違いはあるでしょうが、言わば「道徳性」であります。

清掃は、れっきとした心の教育です。

今回の清掃指導で、掃除の仕方を覚えた子ども達。

明日からの清掃に頑張って取り組んでほしいものです。

幼保小連携会議

幼保小連携会議

西階幼稚園・南方小学校に、

延岡市内の幼稚園、保育園、こども園、小学校の代表者が集い、

「延岡市幼保小連携会議」が催されました。

まず、西階幼稚園の年長組(ぱんだ組)の保育の様子を公開していただきました。

その後の協議では、幼保と小の円滑な接続について意見を交換しました。

幼保と小で、共通の「目指す子どもの姿」を共有し、

それを踏まえたカリキュラムづくりについて協議しました。

今後、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」をキーワードに、

幼稚園、保育園、こども園は、アプローチカリキュラム、

小学校は、スタートカリキュラムとして、

円滑な接続を目指す教育課程を作成していきます。

冬を楽しもう(たこあげ大会)

冬を楽しもう(たこあげ大会)

1年生活科「冬を楽しもう」の一環として

たこあげ大会がありました。

多くの保護者の皆様に加え、小峰地区の見守り隊の皆様にも

お手伝いをしていただきました。

風がやや弱く、あまり上がらなかったり、

たこ糸とたこ糸が絡まったり、

中には木に引っかかって、取れなくなってしまった子もいましたが、

最後の方では少し風が出てきて、気持ちよく上がった凧もありました。

それにしても、南方・西階地区は恵まれています。

電線のないこんなに広い広場が、徒歩圏内にあるのですから。

会場近くでは、もう桜が咲いていましたよ。

タマネギすくすく

タマネギすくすく

空飛ぶ新タマネギがすくすく育っています。

甲斐さんがしっかりと、見守ってくださっているおかげです。

3年生も時々水やりを頑張っています。