新規日誌53

運動会の練習(2年生)

2年生が、かけっこの練習をしていました。スタート位置は、ちょうど大きな銀杏の木陰です。「ようい、ドン!」の合図で走ることや、走り方のコツの確認をしています。

第1組がスタート。みんな一生懸命に走っています。「前を向いて!」「手をふって!」「がんばれ!」と声をかけ合っていました。

走り終わったら、テントの日陰で待機。「みんな前よりも走り方がよくなりました。」と先生からお話がありました。運動会に向けて、かけっこはバッチリですね。

落花生の収穫(1年生)

9月15日(金)、1年生が落花生の収穫をしました。サツマイモと一緒に育ててきたのですが、畑を耕してくださった地域の方から「そろそろ落花生の収穫時期ですよ。」と教えていただきました。収穫が遅れると、落花生の風味も失われてしまうのだそうです。長く伸びた葉と茎を力いっぱい引っぱると、土の中から落花生がたくさん顔を出します。「落花生の森だ!」「落花生とり楽しい!」と嬉しそうでした。

バケツいっぱいの落花生がとれました。サツマイモの収穫はまだこの先の楽しみですね。

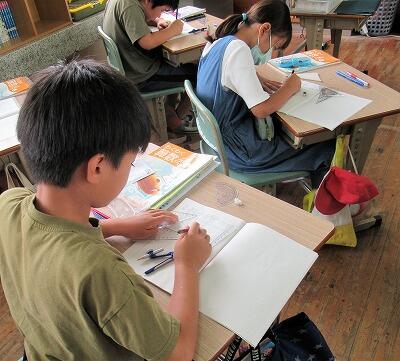

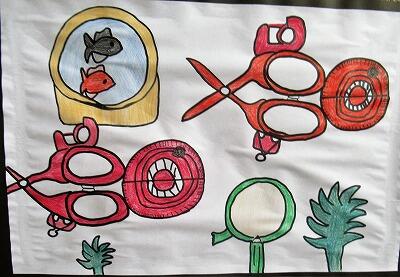

図工の学習(3年生)

3年生が図工の学習で、トレンシングペーパーやセロハンなどの光を通す材料を使って、楽しい工作の作品を作っています。「どんな形にしようかな。」「大好きなぶどうにしよう。」「かわいい犬をつくろう。」と一人一人想像を広げて作成していました。どんな色のセロハンを使ったら、イメージどおりの作品になるか、いろいろな形や色を組み合わせていました。

光を通してみると、すてきな作品がうかびあがってきます。

完成した作品は、先生が窓際に飾っていました。窓からの光をうけて、みんなの作品がきれいに輝いていました。

外国語の学習(4年生)

9月13日(水)、4年生が合同で外国語の学習をしていました。「What time is it?」の言い方・答え方や、それぞれの時刻で行うこと(朝食を食べる、学習をする、お風呂に入るなど)の英語での言い方も学習しました。子供たちは、映像やカードを見ながら、どんどん答えていきます。クラス対抗でのゲーム形式の活動もあり、とても楽しく外国語を学んでいました。

代表の子供がじゃんけんをして、ゲームの先攻、後攻を決めます。大変盛り上がっていました。

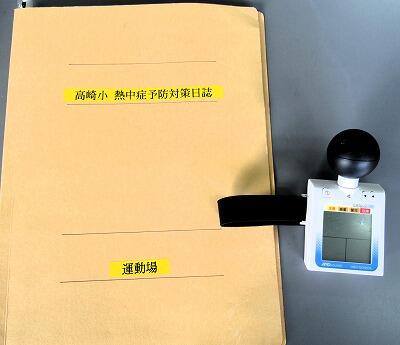

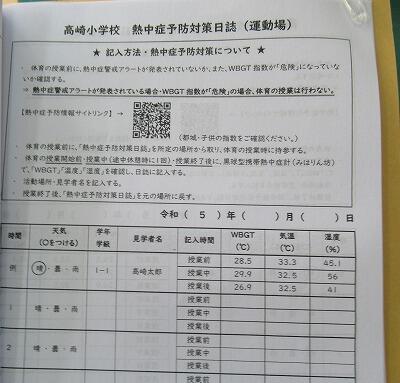

熱中症を防ぐために・・・

9月になりましたが、例年よりも暑い日が続いています。学校では、熱中症対策に十分留意して活動しているところです。特に、暑さ指数(WBGT)をこまめに測定し「危険」の場合は体育・外遊びは中止、「厳重警戒」では運動の制限を行っています。

【体育の学習】体育館、運動場など活動の場所ごとに測定器を置き、授業前・授業中・授業後の3回、暑さ指数を計測してファイルに記録しています。活動前後、途中と、適宜水分補給もしています。

【昼休み】

水筒をもって、ミストシャワーを浴びて運動場へGO!「雨だ!!」とミストシャワーに大喜びの様子です。

水筒を置いて、みんなで遊んでいます。先生たちも子供に負けず元気よく遊んでいました。

15分たったら放送で給水タイムのアナウンスをしています。給水タイムの放送が流れると、水筒や水飲み場へと一斉に向かっています。

【熱中症予防を呼びかける掲示コーナー】

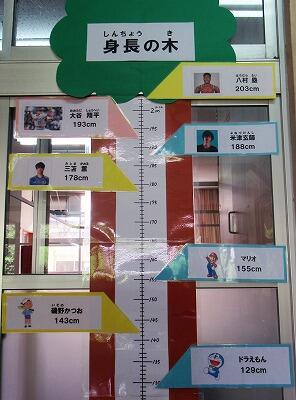

すくすく身長の木

9月11日(月)~13日(水)は、「すくすく検診」で身長と体重を測定します。保健室には、どのくらい身長が伸びたか、楽しくはかれる「身長の木」が登場しています。アニメのキャラクターやスポーツ選手などの身長と比べられるように保健室の先生が工夫して作成しました。休み時間には「ドラえもんといっしょだ!」「あと少しでマリオと同じだ!」と楽しそうに背比べをしている子供たちの姿が見られます。

【楽しくはかれる身長の木】

【「すくすく検診」の様子はこちら・・】

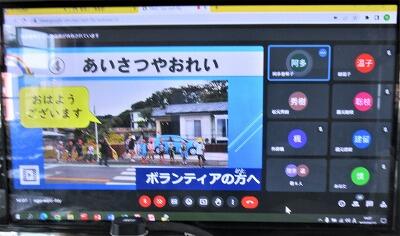

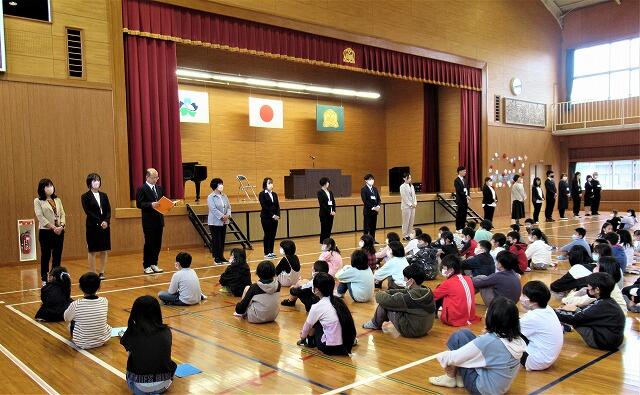

あいさつボランティア(3年生~)

今週「県民総ぐるみあいさつ運動」に合わせて、本校でも「あいさつ運動」に取り組みました。朝登校してくる子供たちを見ていると、自分からあいさつできる子もいれば、あいさつをしても返事が返ってこない子もいます。しかし、週の後半になってくると、あいさつをする子が増えてきて、学校中に元気な声が広がってきました。その理由は、3年生以上のボランティアの子供たちが、校門や靴箱に立って、元気よく響き渡る声であいさつ運動を続けたからでしょう。

【靴箱の前であいさつをする様子】

【校門であいさつをする様子】

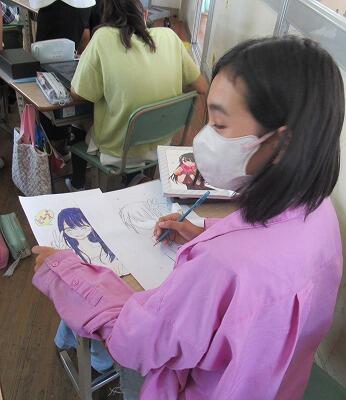

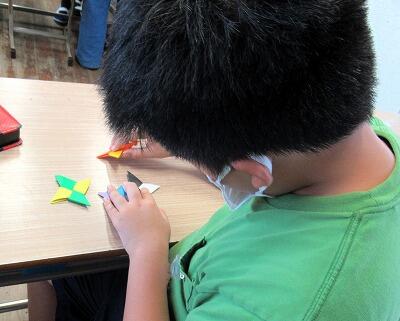

クラブ活動(4~6年生)

9月7日(木)は、クラブ活動がありました。4年生以上の子供たちが、6つのクラブに分かれて活動しています。異学年の友達と和気あいあい、大変楽しそうに活動していました。

【屋外スポーツ】

【屋内スポーツ】

【イラスト】

【室内ゲーム】

【パソコン】

【手芸・工作】

運動会に向けて準備

9月6日(水)の1時間目に、4~6年生と先生たちで、運動会に向けて準備作業をしました。練習の時に日よけとなるテントを立てたり、グラウンドの草を取ったりしました。高崎小の子供たちは、みんな一生懸命に働いていました。これから、熱中症に十分気をつけながら、運動会の練習に取り組んでいきます。

朝のボランティア(5年生)

2学期のスタートから、5年生がボランティア活動をがんばっています。朝の運動場では、刈った草や落ち葉、銀杏の実などを集めたり、草取りをしている姿が毎日見られます。全校のみんなが気持ちよく過ごせるように、奉仕の心で活躍している5年生です。

授業の様子(6年生)

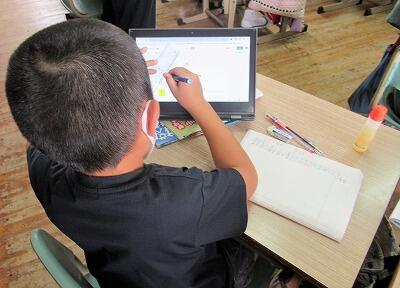

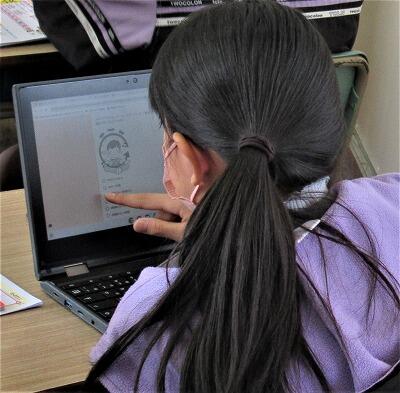

9月4日(月)、6年生の教室から楽しそうな声が聞こえてきます。外国語の時間で、夏休みを振り返る学習をしていました。ALTのペリー先生から英語の質問があって、答えをタブレットの4択で選んでいました。どこの国へ行ったのか、何をしたのか、首都はどこか・・・など。正解すると歓声があがっていました。

お隣のクラスでは、社会の時間で「源頼朝」の学習でした。頼朝の肖像画を見て感じたことを、ジャムボードで共有していました。集中して取り組んでいます。みんなタブレットを使いこなして学習に取り組んでいました。

地震の避難訓練

9月1日(金)防災の日に、震度7の地震を想定した避難訓練を実施しました。これまでは運動場に避難していましたが、今回は大きな地震で避難経路にがれき等が散乱し危険であるため、耐震補強が施されている校舎内で待機しました。地震発生とともに、子供たちは机の下に潜って揺れが収まるまで身を守ります。余震が続くことを想定し、余震のアラートを鳴らし数回訓練しました。その間、先生たちは子供たちが安心できるように声かけを行いました。

今回は、けが人が出たという想定で突然の対応の訓練も行いました。けが人が出たクラスも事前に知らせていません。放送後、すぐに担架や救急セットをもって応援の先生方が駆けつけました。

命に関わる大切な訓練のため、みんな真剣に取り組む姿が見られました。北消防署の隊員の方から、最後に講評がありました。高崎の子供たちは、みんな静かに落ち着いて行動できていたと誉めていただきました。

実際に震度5弱以上の地震が発生した場合は、子供たちは学校で待機し保護者の方への引き渡しになります。

この機会に、学校以外で地震が発生したらどう行動するのか、家の人とどう連絡を取り合うのか、ご家庭でもぜひ話し合ってください。

高崎地区あいさつ運動

今週、「高崎地区あいさつ運動」がありました。校門付近では、自治公民館長や社会教育関係団体理事の皆様と、5・6年生の子供も参加して、元気なあいさつが聞かれました。早朝より、登校の見守りとあいさつ運動をありがとうございました。

2学期が始まって(1・2年生)

2学期が始まって、子供たちは落ち着いて過ごしています。教室を見て回ると、新しい係や当番を決めたり、夏休みの思い出を発表したりしていました。

【1年生】「夏休みの思い出」の発表で、友達の話を聞いて、たくさんの質問をしていました。

【2年生】係や当番を決めていました。なんだか嬉しそうなワクワクした表情でした。

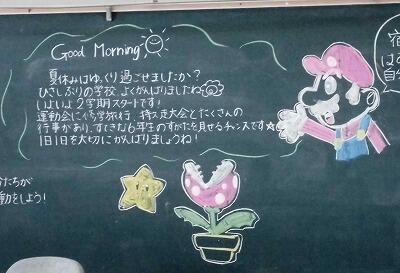

2学期のスタート

8月28日(月)、2学期が始まり、学校に子供たちの元気な声が戻ってきました。朝の教室では、黒板に先生からの温かいメッセージが描かれていました。学校に来てくれてありがとう、皆でがんばろうという言葉が迎えていました。

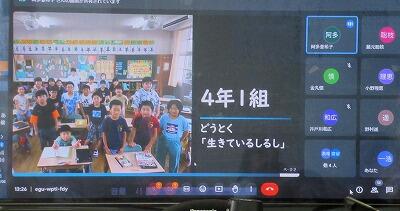

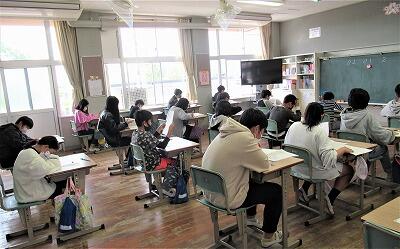

2校時はオンラインで始業式を行いました。4年生と6年生の代表が2学期にがんばりたいことを発表しました。一歩前進、チャレンジする、勉強や発表をがんばる等、2学期への意気込みが伝わってくる素晴らしい発表でした。

今朝は、「朝、起きるのがきつかった。」と眠そうな顔で話す子もたくさんいました。これから、運動会の練習なども始まります。睡眠をしっかりとって朝ご飯を食べて、明日からも元気に登校してきてほしいと願っています。

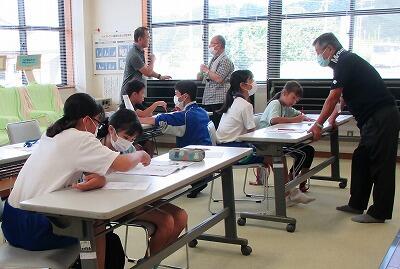

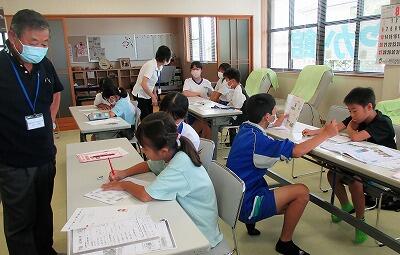

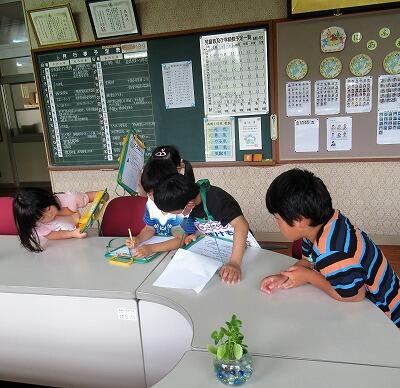

夏休み「子ども寺子屋サロン」

8月21日(月)~23日(水)に、高崎地区社会福祉協議会の主催による「子ども寺子屋サロン」が行われました。地域ボランティアの方々や中学生ボランティアが、夏休みの宿題や自主学習等で難しい所を丁寧に教えてくださいました。勉強だけではなく、防災体験やスポーツレクリエーション等もあり、参加した子供たちは、楽しそうに交流していました。ボランティアの皆様、ありがとうございました。

【中学生や地域の方から勉強を教えてもらう様子】

【体育館で防災体験】

教育長GIGAスクールミーティング

8月21日(月)に、高崎麓小学校の先生方と合同で、市教委主催の「教育長GIGAスクールミーティング」が本校で行われました。GIGAスクール構想の実現とICTの更なる活用に向けた教育長の想いを共有し、教育委員会と学校の連携・活性化を目的に開催されました。各学校のICT活用の取組について発表をした後に、児玉教育長から講話がありました。

これまでの日本の学校教育の変遷や世界の動向、令和の日本型学校教育から見たGIGAスクール構想、日本社会に根ざした「ウェルビーイング」から、「子どもたちが主役の授業」への変革が必要であることを痛感しました。目指す頂が明確になり、全職員で心を一つにする機会となりました。これから頂に向けて高崎の皆で登っていきます。ありがとうございました。

PTA親子愛校作業

8月20日(日)に、PTA親子愛校作業が行われました。たくさんの保護者の皆様と子供たちの参加があり、草刈りや除草、溝そうじ等の清掃作業をしていただきました。朝早くから、ご協力いただき本当にありがとうございました。学校が大変きれいになりました。子供たちも、きれいに整備された運動場で思い切り運動会の練習に取り組むことができます。

【運動場】

【中庭等】

たか・ザ・キッズの活躍コーナー

玄関を入って、事務室入り口の横に「たか・ザ・キッズの活躍コーナー」があります。様々なコンクール等で入賞するなどした子供たちの活躍を紹介するコーナーです。1学期は、新聞に掲載された作文が8つもありました。2学期もたくさんの活躍が紹介できるとよいです。

台風6号~「大福」も避難中~

8月9日(水)、台風6号が通過していますが、皆様の家では被害はないでしょうか。学校では、校長、教頭、事務の先生方で、校舎内外の確認をしたところです。幸いにも、目立った被害は見られませんでした。このまま、雨風ともに落ち着いて、被害が出ないことを祈っています。子供たちは、不要不急の外出を控え、安全に過ごさせてください。

【うさぎの「大福」の様子】

昨日、うさぎの「大福」を心配して、何人かの先生で様子を見に行きました。うさぎ小屋は金網のフェンスで囲まれているため、雨風が吹き付け、地面にも雨水がたまっていました。そこで、校舎内に緊急避難させました。大福が安心して過ごせるように、みんなで段ボールや新聞紙を使って小屋を再現しました。

今朝、様子を見に行くと、大福は安心して眠っていました。

小中一貫教育研修会2

8月2日(水)の午後に、高崎・笛水地区の小・中学校の先生方が集まって、第2回小中一貫教育研修会を行いました。まず、学力向上担当から、地区内の児童生徒の学力の実態と学力向上のための今後の取組について報告・提案がありました。

その後、知育、徳育、体育、ふるさと教育の4つの分科会に分かれて、共通実践事項の取組状況や、2学期以降の取組について協議をしました。11月には、本校を会場に、市指定小中一貫学力向上の授業研究会を開催する予定です。今回の熱心な発表や協議を、11月の授業研究会につなげていきたいと思います。

登校日

8月2日(水)は登校日で、朝から学校中に元気な声が響き渡っていました。子供たちは、久しぶりに先生や友達に会い、とても嬉しそうに話していました。

全校朝会は校長室と各教室を結んでオンラインで行いました。校長先生からは平和や戦争についてのお話、生徒指導担当の先生からは、改めて水や車の事故から命を守ることや夏休みの過ごし方についてお話がありました。残りの夏休みも健康や安全に十分気を付けながら、楽しい夏休みを過ごしてほしいと願っています。

【オンラインでお話を聞く1年生の様子】

【2年生の学級での様子】

夏休みの様子③(授業研修)

夏休みには、授業に関する研修も多く行っています。今日は、明和小の指導教諭 下石先生を講師にお招きし、職員研修を行いました。6月の明道小の肥後先生による講義に次ぐ第二弾の研修です。下石先生には、本校の実態に即したより実践的な研修をしていただきました。教科書研究をベースに、子供が主体となって自ら思考する授業をみんなで創り上げていきました。先生たちの思考力もフル稼働で熱い議論が交わされました。

子供たちの学力を伸ばすために、大変充実した研修となりました。下石先生、ありがとうございました。

夏休みの様子②(地域の方と・・・)

夏休み中に、地域の方々と学校職員と一緒に、研修したり活動したりしました。

① 「地域を好きになる子供を育てるために」というテーマで、学校運営協議会委員の皆様と職員で話合いをしました。話合いの中で、高崎の魅力の再発見や提案などがありました。テーマに向かって地域の方とつながり、地域のことをより知ることができ、2学期以降の教育活動に活かせる貴重な機会となりました。

② PTA役員や民生児童委員の皆様、学校職員と合同で校区内点検を行いました。3班に分かれて打合せをした後に、用水路など校区内の危険箇所の確認や看板設置、「子ども110番の家」の確認に出かけました。昨年度まではコロナ禍で学校のみで行っていましたが、より多くの人数で点検・情報共有することができました。暑い中、ご協力ありがとうございました。

【打合せの様子】

夏休みの様子①(清掃作業とリサイクル)

夏休みは、子供たちは学校に来ませんが職員は出勤しています。研修をする機会として活用したり、校内の環境整備を行ったりしています。今回は、職員作業の様子を紹介します。事務室の先生も総出で、汗びっしょりになりながら取り組みました。

【清掃作業の様子】普段は清掃のできない倉庫やエレベーター、PTAルーム等の掃除や整理を行いました。中のものを一端全部出して、整理しました。見違えるほどすっきりしました。

【リサイクルの道】使われていないマットがあったので、再利用しました。中庭が雨の日にぬかるんでいたので、子供たちが歩く専用の道をつくりました。これで子供たちが靴をぬらさないで通れるとよいです。

1学期の終業式

7月21日(金)は、1学期の終業式でした。熱中症・感染症予防のため、オンラインで行いました。3年生と5年生の代表の児童が、1学期を振り返って作文を発表しました。堂々としたとてもすばらしい発表でした。

【作文を発表する3・5年生の代表】

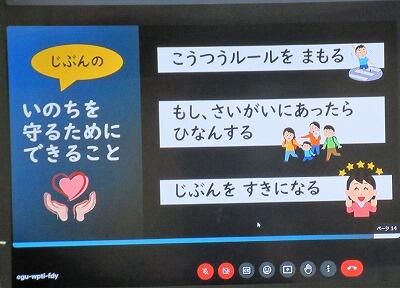

校長先生や生徒指導担当、保健室の先生から、夏休み中は「命を守る」「きまりやルールを守る」「生活リズムを守る」という話もありました。

【通知票をもらう1年生の様子】

1年生は初めてもらう通知票です。担任の先生が一人一人のがんばったことを伝えながら、通知票を渡していました。ちょっと照れくさいけど皆うれしそうな様子でした。お家でもぜひ、がんばったことを褒めてあげてください。

保護者や地域の皆様には、この1学期、学校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございました。夏休み中も健康で安全に過ごせますように家庭・地域での見守りをどうぞよろしくお願いいたします。

広がるボランティア

4月は数人だった朝のボランティア活動が、次第にたくさん人数が増えました。上級生だけではなく下級生もがんばっています。ボランティアの輪が広がった1学期でした。

【朝のボランティアの様子】

朝早く登校してきた3年生が、一人でもくもくとボランティアをしています。しばらくすると、次々に仲間が増えていき、あちらこちらでボランティアに取り組んでいました。

子供だけではなく事務室の先生も、朝、玄関や渡り廊下をきれいにしてくださっています。

方言劇発表会(3年生)

7月19日(水)、3年生が総合的な学習の時間で取り組んできた「方言劇」の発表会がありました。これまで、地域の方を講師に招いて方言の練習をしてきました。いよいよ地域の皆様の前で披露する日がきました。

【方言劇の様子】

「大きなかぶ」「おむずびころりん」「桃太郎」などのお話の一部を方言で発表しました。最初の頃よりも流ちょうに方言を話しています。途中で笑いもおきました。

【地域の方から子供へ】

劇を見た感想や、子供たちへ激励の言葉をいただきました。

【子供たちから地域の方へ】

お礼の言葉や「地域の方に教えてもらったことや地域の方の顔を忘れません」「恥ずかしい気持ちもあったけど、教えてもらったことを一生懸命やれたので楽しかったです」という言葉が聞かれました。

このふるさと学習を通して、地域の方々からたくさんのことを学んだ子供たちでした。地域の皆様、あいがとがんした!

初めての絵の具と先生の魔法(1年生)

先週金曜日の3・4時間目。1年生が図工の学習で、絵の具の使い方を教えてもらっていました。道具のこと、パレットや筆の使い方など。一通り習ったら、色をぬるシミュレーションをしました。シミュレーションは完璧。先生がお手本で線を描くと「キャー!上手!!」という歓声があがりました。

いよいよ絵の具をパレットに出します。初めてだからとっても慎重。先生「好きな色を3つ選んで、小さいお部屋に出します。そして、小さいお部屋から筆を使って大きい部屋に移します。」一斉に「お引っ越しだ!」の声。

だんだん慣れてきて、みんな一心に線をひいています。シュミレーションの成果がばっちり。

最後に、先生から「みなさんの作品に、先生が魔法をかけておきます。休みが終わって学校に来る日を楽しみにしておいてください!」子供たちから「えー!何だろうな?楽しみ!!」の声。放課後、先生が魔法をかけた作品をこっそり見せてくれました。子供たちはきっと大喜びすることでしょう。そして、これからたくさんの色を使って素敵な作品を描いていくことでしょう。

最後の水泳(6年生)

今週、6年生は小学校最後の水泳で、どこまで泳げるか挑戦していました。6月にとった記録よりも伸びた!と喜ぶ姿が見られました。子供たち一人一人が自ら立てた目標に向かってチャレンジをしてきた成果が表れていました。

【記録会の様子】「がんばれ!」「いいぞ!」と応援の声がいっぱい!応援に励まされて、50メートルに到達した子が何人もいました。

タブレットをフル活用(4年生)

4年生が国語の学習で新聞づくりをしています。タブレットの録音機能を使って、先生方にインタビューをしていました。教室をのぞくと、グーグルフォームでアンケートを作成したり集計結果の考察をしたりしていました。さらに驚いたのは、欠席している友達とクラスルームでデータを共有して、グーグルミートで新聞の構成等について話合いをしていました。子供たちは、自分たちで考えてタブレットを見事に使いこなしていました。

【インタビューの様子】

【アンケートをとって考察】

1回目のアンケート結果を受けて、2回目のアンケートを作成しているグループもありました。

【グーグルミートで話し合い】

楽しい水遊び(2年生)

今週は晴れた日が多く、絶好のプール日和が続いています。昨日の小プールでは、2年生が水中にもぐったり、輪っかをくぐったり、ビート板を使ってバタ足をしたりしていました。ゲーム形式で、楽しみながら水に慣れ親しんでいました。

【水中にしずんだ魚の模型を拾うゲーム】

【輪っかくぐり】

【ビート板でけのびバタ足】

アサガオの花(1年生)

7月に入ってから、1年生が育ててきたアサガオが、色とりどりのきれいな花を咲かせています。「ぼくのアサガオが咲きましたよ!」「この色かわいいでしょう!」「だんだん色が進化してる!」とアサガオを見ながら嬉しそうに話している子供たちです。

いのちの大切さ

先週は「いのちの教育週間」でした。お昼の活動の時間に、全学年「いのちの大切さ」についてオンラインで考えました。4年生が道徳の授業で考えたことの紹介、徳育部の先生のメッセージ、最後に今月の歌「いのちの歌」を聴きました。歌には音楽担当の先生が映像をつけてくださって、それは感動的なものでした。「生まれてきたこと、育ててもらえたこと~その全てにありがとう」の歌詞に、大人の私は涙がこぼれそうでした。きっと子供たちにも「いのちの大切さ」が伝わったことでしょう。

【オンラインの様子】みんな真剣に聴き、考えていました。

【4年生の道徳の授業の紹介】

【いのちの歌】

地区懇談会~地域とともに~

先週、高崎交番・社会福祉協議会・民生児童委員の皆様と、地域の状況や夏休みに向けての懇談会を行いました。地区の危険箇所や人通りの少ない公園等について情報提供いただき、見守りをしていただけることになりました。また、初めて実施する学習支援「寺子屋サロン」についても話しました。地域の皆様、本当にご支援ありがとうございます。これからも高崎小の子供たちを共に育ててくださいますようお願い申し上げます。

スーパーマーケットの見学(3年生)

7月6日(木)、3年生が社会科の学習でスーパーマーケットの見学に行きました。お店の人が工夫していることや、日頃から気をつけていることなど、意欲的にインタビューする姿が見られました。普段の買い物では見られない場所にも案内していただき、子供たちは目をキラキラさせて、たくさんの新しい発見をしていました。お店の方には、仕事中にもかかわらずとてもていねいに質問に答えていただきました。ありがとうございます。

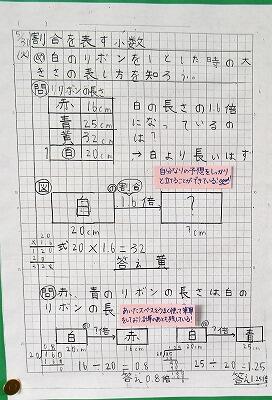

学力アップ訪問(5年生)

7月5日(水)は、教育委員会の方が来校されて、学力向上のための支援訪問がありました。5年生の算数の授業を参観して、子供たちのがんばる姿をたくさん誉めていただきました。特に、友達と学び合いながら積極的に問題を解決していく姿に感心しました。これからも高崎小の先生たち皆で、子供の学力向上に向けて頑張っていきます。

【張り切って授業に取り組む5年生の様子】

【タブレットで図形を動かしながら考えます】

【みんなで学び合う様子】

【練習問題にも集中して挑戦】

保育園等との連絡会

7月4日(火)は、こども園や保育園の先生方との連絡会がありました。保育園から小学校へと一貫したスムーズな支援・指導ができるように行います。今回は、コロナ禍で3年ぶりの会でした。1年生の授業の様子を参観した後に、意見交換会を行いました。1年生は、知っている先生を見て、手をふったり挨拶にきたりと大変うれしそうでした。

【授業参観の様子】国語の「大きなかぶ」の学習でした。

授業が終わった後に、なつかしそうにお話に来ている子供がいました。

全校集会(命を大切に)

7月第1週は「いのちの教育週間」です。今日の全校集会では「SOSの出し方」についてお話をしました。心のコップに水(悩みやストレス)がたまったら・・・悩みがあふれる前に友達や信頼できる大人に相談することや、悩みの伝え方、悩んでいる友達への関わり方など。HPの「子ども相談窓口」の紹介もしました。みんなが笑顔で楽しい学級・学校生活を送れるようにと願っています。

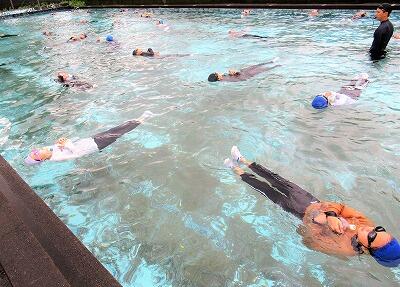

着衣泳の体験

今週から全学年で、着衣泳の体験授業を実施しています。普段の服を着たまま入水する「非常時」を体験することで、いざというときに落ち着いて対応できるようにするのが目的です。子供たちは、服を着たままだと、いつものように泳げない事や、体力を消耗しないように静かに水に浮くのが大変だという事を実際に体験して驚いていました。

【6年生の着衣泳の様子】

「どんぐり文庫」さんの読み聞かせ

先週、読み聞かせボランティア「どんぐり文庫」4名の方による1年生へのお話会がありました。コロナ禍で長らく実施できていなかったので、久しぶりでした。絵本の読み聞かせだけではなく、「ホタル」の童謡や手遊び歌もあり、子供たちはお話の世界をとても楽しんでいました。子供たちのために貴重な機会をつくってくださり、ありがとうございます。

研究授業(4年生)

6月28日(水)、4年生の算数の研究授業がありました。平行四辺形の特長を使って平行四辺形の作図の仕方を考える学習でした。前時までの授業内容をもとにじっくり考える姿、友達と話し合って考えを深める姿が見られました。子供たちが日頃から授業の流れを理解し、発表や聞き方などもしっかりと定着していることが伝わってきました。

研究授業(3年生)

6月27日(火)は、3年生の研究授業がありました。国語の「へんとつくり」の学習でした。タブレット(ジャムボード)を使って、同じ「へん」で仲間分けをしたり、漢字の意味の共通性について考えたりしました。パズルのような面白さもあり、子供たちは大変意欲的に取り組んでいました。

本を読んであじさいの花を咲かせよう!

6月は読書月間です。学校図書館では、読書に親しむ企画として「あじさいリーディング」やお昼の読み聞かせなどに取り組んでいます。「あじさいリーディング」は1冊本を読んだら花びらをもらい、図書館の掲示コーナーに花をいっぱい咲かせようというものです。現在、あじさいがたくさんの花を咲かせています。

心をこめて花びらを作る図書委員の様子も、掲示コーナーで紹介されています。

図書館サポーターの先生が、お昼の読み聞かせをしています。大型絵本が人気でした。

参観日&学校保健委員会

6月23日(金)は、1学期最後の参観日でした。平日にもかかわらず多くの保護者の皆様に参加していただきました。学級懇談の後には、第1回学校保健委員会を実施しました。講師として県メディア安全指導員の橋之口修様においでいただき、スマホなどのメディア機器の長時間使用が体に与える影響やルールづくりなどについてお話がありました。

【参観授業の様子】1年生が、算数の学習ではりきって手をあげていました。

【学校保健委員会】

SNSで子供が巻き込まれた事件など、具体的な事例を紹介しながらお話がありました。子供の安全と健康のために「ルールを決める(時間や使用制限など)」「今は心身の健康と成長を大事にする」ことが大切だと感じました。

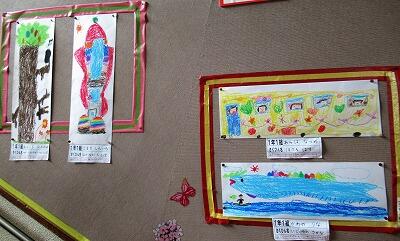

みんなの作品コーナー

明日は参観日です。北校舎の階段には1~6年生の作品がいくつか掲示してあります。どれも工夫したほほえましい作品ばかりです。2階の「ノート展」にむかう途中に、どうぞご覧ください。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

いろいろな文房具を組み合わせて、アイディアあふれる面白いものを創造していました。

【6年生】

砂と絵の具を使って、野球のグランドを表現していました。

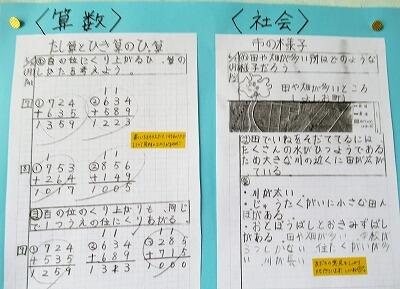

ノート展

6月は、「ノート展」が行われています。文字を正しく丁寧に書いたり工夫したりしているノートを展示し、お手本や参考にしたりするためです。北校舎2階の渡り廊下「ギャラリーすばる」に1~6年生の選ばれたノートが掲示してあります。参観日の時にどうぞご覧ください。

【ノート展の様子】

【ノートの内容を一部紹介】

「めあて」と「まとめ」がしっかり書かれていたり、図や言葉で考えが説明されていたり、計算のあとを残してポイントが書かれていたりと、どれも工夫されたノートでした。

非行防止教室(3・5年生)

6月20日(水)、都城警察署から2名を講師に迎えて、3年生と5年生を対象に非行防止教室がありました。テーマは、3年生が「万引き防止」、5年生が「インターネットのトラブル防止」でした。夏休みに向けて、犯罪やトラブルに巻き込まれないために注意することを教えていただきました。

【3年生】万引きの場面を、先生と警察官の方が役割演技しました。誘われたら自分ならどうするか、万引きした子供や家族はどんな気持ちか、積極的に話し合っていました。

【5年生】警察官の方から、コミュニケーションアプリやインターネット上でのトラブルについて、実際の事例を聞きました。自分ならどうするか、じっくり考えることができました。

学校運営協議会

先週、本年度最初の「学校運営協議会」がありました。学校運営に地域の方々の声を積極的に生かし、地域とともに課題解決や特色ある学校づくりを進めるものです。委嘱状の交付や協議、授業参観を行いました。協議では、プレゼンを使って経営方針・学校の様子を説明し、本年度の経営ビジョンや重点課題等について様々な質問やご意見をいただきました。

【協議の様子】

【授業参観】

プール開き

今週からプールの学習が始まりました。曇り空が多く、子供たちにとっては水が冷たかったようでした。それでも、キャーキャーと歓声が上がり、どの学年も楽しそうなにぎやかなプール開きとなりました。

【1年生のプールデビューの様子】事前に体育館で練習した並び方で、整列しました。プールでの注意事項をしっかり聞いています。

【シャワーを浴びる様子】1回目は、電車ごっこのようにグループで。2回目は、一人一人でと、怖がらないように段階をふんでシャワーを浴びました。

【水遊びの様子】水に慣れることを目的に、プールの中を歩きました。

鑑賞教室

6月15日(木)、「温故知新」の二人をお招きして鑑賞教室がありました。『津軽三味線・ドラム&パーカッションコンサート』で、和「津軽三味線」と洋「パーカッション」が融合した音楽でした。三味線や打楽器の体験コーナーもありました。子供たちは手拍子や体でリズムをとりながら、会場全体で音楽を創る喜びにひたりました。

【演奏の様子】

水のつぶが大きくなるイメージや、太陽の光と風をイメージした曲などを演奏していただきました。音の響きに感動しました。

【楽器の体験コーナー】

ステージの代表児童だけではなく、見ている子供たちも手拍子で参加して、会場全体で音楽を創りました。

【代表児童からお礼の言葉】

1年生がお礼のメダルをプレゼントしました。

昔話を高崎の方言で(3年生)

6月14日(水)、3年生が総合的な学習の時間で「高崎の方言」を学習しました。本校のふるさと学習の一環として行っています。方言の先生として、高齢者クラブや民生児童委員、社会福祉協議会から7名が来校くださいました。「大きなかぶ」「おむすびころりん」などの昔話を方言で行います。子供たちが方言をどこまでマスターできるか楽しみです。

【自己紹介の様子】

高崎の方言をクイズ形式で考えました。「さひかぶいやね」「かたして」子供たちは最初???イントネーションをつけて意味や使い方を教えていただきました。

方言について教えていただいた後に、6つのグループに分かれて方言劇の練習を行いました。どのグループも笑顔で温かい雰囲気に包まれていました。

歯と口の健康(5年生)

6月13日(火)、5年生が正しい歯みがきの仕方について学びました。養護教諭の先生から歯周炎を防ぐ歯みがきの大切さを、映像や資料を使って分かりやすく教えていただきました。最後にカガミを見ながら、歯ブラシやフロスを使って、正しい歯みがきをやってみました。

高崎小の子供たちの学力を伸ばすために

先週、明道小学校の指導教諭、肥後先生を講師にお招きし、職員研修を行いました。テーマは、学力向上と子供主体の授業づくりでした。日頃の授業の動画を視聴したり模擬授業をしたりして、指導技術や学級づくり、日常の指導の大切さについて学びました。高崎小学校の子供たちの学力を伸ばすために、大変充実した研修となりました。

不審者対応避難訓練

6月9日(金)は、都城警察署の方に来ていただき、不審者対応の避難訓練を行いました。南校舎2階の3年生のところに不審者が侵入したという想定でした。警察署の方に不審者役をやっていただき、通報する職員、子供たちを安全な場所に移動する職員、不審者に対応する職員と分かれて動きました。絶対にあってはならないことですが、安心・安全な学校のために必要な訓練です。

【不審者を奥へ誘導する様子】

【警察署の方からのお話】

子供たちの避難の様子を見られて、落ち着いてスムーズに避難できたとほめていただきました。

雨の学校(悲喜こもごも)

雨が続きます。子どもたちは、水たまりがあると、つい入ってしまいます。雨靴でジャボジャボ楽しそうです。

カエルやトカゲ、ヤモリを見つけて、つかまえている子もいました。

【子供に発見されたヤモリ】

雨の中、市の環境整備の方が、草刈りをしてくださいました。来週のプール開きに向けて、プール周辺の環境も整えてくださいました。大変感謝申し上げます。ありがとうございました。

4月から見てきて一番なんとかしたいと思ってるのが、中庭やうさぎ小屋周辺の地面のでこぼこです。雨の日には泥状になって、水たまりも多く、子供たちが歩きにくい様子です。砂利を入れるなどして整地ができないかと思案中です。何かよい方法がありましたら、教えてください。

ミニトマトニュース(2年生)

6月7日(水)の朝、2年生が「ニュースです!」「すごいです!」とうれしそうに話してきました。どうしたの?と聞くと「ミニトマトが赤くなりました!」とのこと。それは大ニュースです。

みんなが指さして教えてくれます。葉っぱのかげに隠れた赤い実を発見。

「こっちには、オレンジ色のがありますよ」「こっちにも」

お友達のミニトマトが赤くなったのを見つけて、みんなで大喜びしていました。

ミニトマトが赤くなるのを楽しみに、毎日水やりをしている2年生です。

TZミーティング

6月6日(火)は、「TZミーティング」がありました。「TZミーティング」とは、高崎地区6校が、小中一緒に地域を元気にする取組を考えようというものです。学校代表として6年生が参加しました。6校をオンラインでつないで本年度共通実践していく活動について話合いをしました。高崎中学校の生徒が司会役となり、各学校から出された意見をとりまとめ、最後にグーグルフォームで投票し本年度の取組が決定しました。地域の皆様にも話合いの様子を見守っていただき、地域の代表でまちづくり協議会会長から講評をしていただきました。地域の皆様と児童生徒がいっしょに地域を盛り上げていこうという気運が高まっていました。

【他校の発表を熱心に聞く6年生】

本校も他校もプレゼンを使って、日頃の取組の紹介や共通実践したい取組について発表しました。提案理由や効果まで考えた大変分かりやすい発表でした。

【他校の発表を聞いて質問をする6年生】

【自分のタブレットからグーグルフォームで投票】

すぐに結果が出て、本年度の取組は「地域を知る交流活動」に決定しました。

【地域の方からの講評】それぞれの提案のよさや話合いの様子をほめていただきました。

心肺蘇生法講習会

都城消防署から講師に来ていただき、心肺蘇生法講習会を行いました。プール開きに合わせて、毎年行っている研修ですが、子どもたちの大切な命を守るために重要な訓練です。心肺蘇生法とAEDの使い方について、職員がグループに分かれて実習しました。

梅雨の昼休み

今日は雨。昼休みの子供たちの様子を紹介します。まず学校図書館をのぞいてみました。カウンターには本をかりる列、図書館サポーターの先生のお手伝いをする図書委員の姿もありました。

4年生の教室へ行くと、タブレットでタイピングの練習をしています。その速さに驚きました。

5年生の教室では、やはりタブレット、トランプやオセロをしている人たちもいました。

1年生の教室では、みんなで楽しそうなアニメを見ていました。

2年生の教室では、お絵かきをする人がいっぱい!

3年生の教室では、折り紙や育てているチョウの幼虫のお世話をしている人たちがいました。

最後に6年生、体育館でボール遊びに夢中でした。

雨の昼休みを、みんな思い思いに楽しく過ごしていました。

プール清掃(5・6年生)

6月1日(木)は、雨をさけて午前中にプール清掃を行いました。5年生は小プール、6年生は大プールです。

水位が下がった大プールには、カエルや落ち葉、泥があって、最初は恐る恐る入っていました。「カエルがこわいです!」という声もたくさん!

排水口がつまっていることに気がついた人たち。一生懸命に落ち葉や泥をかき出します。「排水口は僕たちにまかせてください!」のたのもしい声!最後まで排水口を担当してくれていました。

最初はカエルを怖がっていた人もいましたが、みんなでかけ声を掛け合いながら一生懸命に磨いていました。

小プールの掃除が終わった5年生が助っ人に参上!壁を一気に磨きます。

5・6年生が力を合わせて、最後の仕上げをしました。

高学年が頑張って掃除をしてくれたプールで、みんな気持ちよく水泳ができます。

5・6年生のみなさん、ありがとう!

小中一貫教育合同研修会

5月31日(水)は、小中一貫教育合同研修会がありました。高崎・笛水地区の全教職員が高崎中学校に集まって、1年生の授業を参観しました。すっかり中学生らしく成長した子供たちの姿に先生たちは感激していました。その後、4部会に分かれて、高崎・笛水地区の子供たちのために、どのような取組をしていくか熱心な協議がありました。

【知育部会】

【徳育部会】

【体育部会】

【ふるさと部会】

学校たんけん(1年生)

5月30日(火)、1年生の生活科の学習「学校たんけん」がありました。どんな教室があって、どんな先生がどんなお仕事をしているのか調べようというものです。今日は、1年生がグループごとに職員室や保健室、事務室そして校長室にも訪れました。緊張しながら校長室に入った1年生、興味津々の様子で目を光らせて観察していました。

質問は、「校長先生はどんなお仕事をしていますか?」「高崎小学校の一番大切なものは何ですか?」(哲学的です・・・ちょっと校長悩みました)聞いたことをすぐにメモしています。

教頭先生も、保健室の先生もインタビューを受けていました。

植物の観察(3年生)

3年生は、理科の学習でホウセンカやひまわり、マリーゴールドを育てて観察しています。何センチ伸びたか定規で測ったり、タブレットのカメラ機能で撮影したりして成長の様子を記録しています。

ミニトマトのお世話(2年生)

2年生は、生活科の学習でミニトマトを育てています。毎朝、水やりをしてミニトマトの成長を見守っています。まだ青いですが、実が大きくなってきました。2年生が「赤くなったら、一個あげますよ」とやさしく声をかけてくれました。ミニトマトの成長が楽しみです。

朝顔の水やり(1年生)

1年生が生活科の学習で、種から育てているアサガオに本葉がでてきました。毎朝、水やりをしてお世話をしてきたからでしょう。「ぼくのアサガオが大きくなりました!」「私のはこれですよ!」とうれしそうに教えてくれました。

引き渡し訓練

5月24日(水)、大きな自然災害や事件が起こった時を想定して避難と保護者の皆様への引き渡し訓練を行いました。ご協力ありがとうございました。大きな自然災害や事件は、いつ起こるのかわかりません。いざというとき、学校側も保護者も慌てずに安全に行動できるように、今日の訓練を活かしていきたいと思います。本日の訓練について気づかれたことなどありましたら、どうぞお知らせください。

バケツ稲づくりに挑戦(5年生)

5月23日(火)、「JAたかざき」から講師に来ていただき、5年生がバケツ稲づくりに挑戦しました。バケツ稲とは、「バケツで育てる稲」のことです。まずは、バケツに土を入れ、水を加えながら代かきの作業を行います。「冷たくて気持ちいい!」と言いながら泥をかき混ぜていました。バケツの中に小さな田んぼが出来上がると、子供たちは事前に発芽させておいたコメの種を植えていき、腕まで泥だらけにしながら田植えを学んでいました。

みんな夢中で泥をかき混ぜています。10分間ひたすらかき混ぜます。

発芽させておいたコメの種

ボランティア活動

毎朝、ボランティアで学校をきれいにしている人がいます。その中で、3人の5年生を紹介します。協力し合いながら手際よく掃除をしている姿がみんなの手本となっています。

おいしい給食(1年生)

5月19日(金)の給食は、カレーライスでした。1年生の教室をのぞいてみると、おかわりをする行列ができていました。やっぱり子どもに不動の人気のカレーライスですね。にっこり笑顔で食べていました。

初めての調理実習(5年生)

5年生が、家庭科で初めての調理実習を行っています。前回の「お湯を沸かす」実習を活かして、今回は「ゆでる」実習です。卵を好みの硬さにゆでます。自分でゆでた卵を見つめる子供たちの微笑ましい表情が印象的でした。

あいさつ運動

今週から「あいさつ運動」が始まりました。「めざせ あいさつ日本一!」の垂れ幕をもって、くつ箱前であいさつの呼びかけをしています。今週は6年生~4年生、来週は3年生~1年生が代表で行います。給食の放送では、子供たちが見つけたあいさつが素晴らしい人を「あいさつ名人」として紹介しています。朝から元気のよい声が響いています。

(あいさつをする5年生の様子)

(6年生の様子)

1年生を迎える会

5月16日(火)は、1年生を迎える会がありました。3年生が作った花のアーチをくぐりながらの入場です。1年生一人一人の紹介の後は、上級生が考えた「高崎小○×クイズ」で学校のことを知ってもらいました。最後に、2年生からプレゼントが手渡されました。2~6年生の温かい気持ちが伝わってくる集会でした。

【子ども相談窓口】

先週のPTA全委員会の時にもお話させていただいたのですが、【子ども相談窓口】のボタンを学校HPに作成しました。

悩みを抱えている子どもの相談窓口だけではなく、保護者の皆様の相談窓口も紹介されています。お子さんのことなどで悩みや心配がある時、学校に相談しにくい時など、ここで紹介している窓口にご相談ください。

遠足の思い出

登校してきた子供たちに遠足の思い出を聞くと「フラミンゴショー!」「科学技術館が楽しかった」「友達と遊んだこと」と様々でしたが、なんと「お弁当」と答えた子が一番多かったです。弁当の日でもあり、高学年では全部手作りした子もいたようです。愛情たっぷりのお弁当を、いつもと違う場所で友達といっしょに食べるのは楽しかったことでしょう。

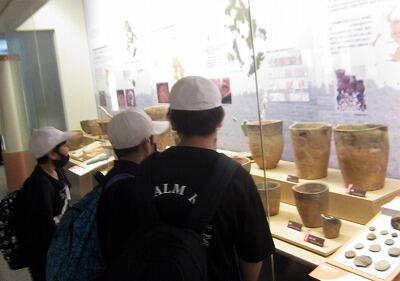

(6年生の遠足の様子から~上野原縄文の森とお弁当)

楽しい遠足

5月12日(金)は、楽しい遠足の日でした。みんな、これ以上ないほどのニコニコ笑顔で、手をふって出発していきました。お天気にも恵まれ、きっと楽しい時間を過ごして帰ってくるでしょう。おみやげ話をお楽しみに。遠足の準備をありがとうございました。

(見送る先生たちに手をふる子供たち)

(バスの中の1年生に「行ってらっしゃい」と手をふる6年生)

地域の皆様へ 感謝!!

今週1・2年生がサツマイモの苗植えをしましたが、連休中に地域の方(田之上さん)が畑を耕してくださいました。また、昨日は地域の方(鍋西さん)から竹ぼうきをいただきました。毎年、愛情のこもった手作りの竹ぼうきをいただいています。地域の皆様が「母校のために」「子供たちのために」とご支援くださっていることに大変感謝申し上げます。学校からも地域の皆様へ何か恩返しができるといいなあと思います。いつもありがとうございます。

サツマイモの苗植え(1・2年生)

5月10日(水)、1年生と2年生が、生活科の学習で、校内の畑にサツマイモの苗を植えました。今年も地域の方に畑の準備をしていただきました。マルチシートの穴の開いているところに竹を使って植えました。秋になってサツマイモを収穫できるのが楽しみですね。

1年生は、先生に教えてもらいながら植えました。

2年生は、昨年の経験を生かして自分たちで植えました。

早寝・早起き・朝ごはん・メディア・運動がんばり週間

今週は、「早寝・早起き・朝ごはん・メディア・運動がんばり週間」です。3年生以上は、タブレットを使って毎日の記録と振り返りをしています。タブレットは短時間で入力できて、すぐに集計・グラフ化されるので状況がよくわかります。PTA総会の時にお伝えしたように、ゲームなどメディアの時間が長時間にならないように家庭でのルールづくりをどうぞお願いします。

(5年生のタブレット入力の様子)

木々を見つめて(4年生)

4年生が図工の学習で、木々を観察して感じたことを絵に表していました。波のようにゆれる葉っぱやどっしりと立つ幹、しなやかな枝など、着目した部分も様々でした。それぞれの個性が表れた素敵な作品ができていました。

高崎小のすごいところ

先週の全校集会で、高崎小に来てすごいなと思ったことをいくつか紹介しました。1番目にあげたのは「ゴミが落ちていないこと」でした。毎週月曜の朝は、運動場や周辺を歩きながらゴミ拾いをするのですが、これまで運動場にゴミが落ちていたことがありません。休日に遊びに来る子供もいると思いますが、ゴミを捨てる人がいないことに感心しています。

(朝の運動場)

学校のまわり探検2(3年生)

5月2日(火)、3年生が社会科の学習で「学校のまわり探検2」を行いました。今回は、学校の北側をフィールドワークしました。支所や交番、お店、大きな道路がある場所を確認しながらメモしていました。

交通安全教室

5月1日(月)、交通安全協会の指導員の方5名を迎えて、交通安全教室を行いました。模擬道路を使って、横断歩道の渡り方や自転車の乗り方の練習をしました。また交通ルールや「ヘルメット」の大切さも教えていただきました。学校の周りには交通量の多い通りや見通しの悪い道路もあります。保護者の皆様と協力して「自分の命は自分で守る」子どもとなるよう育てていきましょう。

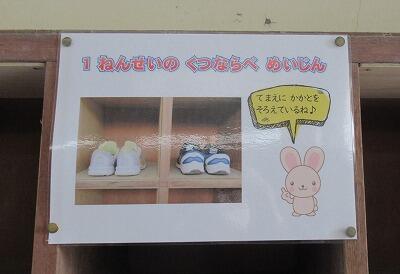

くつならべ名人

学校内を回っていつも感心するのが、くつ箱です。いつ見てもきれいに並んでいます。上級生だけではなく、入学したばかりの1年生もきれいに並んでいます。その秘密が分かりました。くつ箱を通る時に、担任の先生が並べ方を確認して「今日の並べ方は100点です!」と言うと「やったー!」と嬉しい声が上がっていました。よい習慣が身に付くまで、見届けをしているからなのだと分かりました。学校の外でもできると本物になると思います。学校でも家でも一緒に取り組んでいきましょう!

ALTの先生と

4月から、ALTのペリー・ウィルソン先生との学習が始まりました。3年生以上の子どもたちは、ペリー先生と一緒に外国語の勉強をします。自己紹介やあいさつ、ゲームを通して楽しく学べるような学習を行っていました。6年生が、ペリー先生の発音を聞いて国名を当てるゲームに楽しそうに取り組んでいました。

学校のまわり探検(3年生)

3年生になって初めて学習する「社会科」では、まず最初に学校のまわりの地形や土地利用の様子、公共施設などについて調べます。今日は、心配していた天気もよくなり、「学校のまわり探検」に元気よく出発しました。学校の周りの様子をフィールドワークをしながら学習しています。

(上勢西方面の調査から)

(駅の様子を調査)

雨の昼休み

今日は朝から雨でした。昼休み時間、学校図書館に行ってみると、たくさんの子どもたちが本を読みに来ていました。貸し出しカウンターには、行列ができていました。本好きな子が増えるようにと掲示や展示の工夫をしてきた図書館サポーターの先生も、にっこり笑顔でした。

日曜参観日・PTA総会

4月23日は日曜参観日とPTA総会がありました。大変多くの皆様にご参観いただきました。子どもたちも張り切って学習していたようです。PTA総会、懇談会まで多数ご出席いただき本当にありがとうございました。これほど多くの皆様がご出席くださったことは感謝の思いとともに大変心強く感じました。学校経営の説明でもお話しましたが、地域や保護者の皆様とともに、今日が楽しいと感じる「笑顔のあふれる学校」づくりを行いながら本年度の重点「学力の向上」を目指してがんばりましょう!

(授業参観の様子)

(新PTA会長から感謝状の贈呈)

(学級懇談会の様子)

高崎小の伝統へ・・・

毎朝、子どもたちは校門で横一列に並んで、校舎に向かって「おはようございます!」と、大きな声で挨拶をしています。くつ箱の前では、登校班ごとに並んで互いに挨拶を交わす「あいさつリレー」を行っています。高崎小ならではの特色ある取組の一つです。

時計の勉強(2年生)

2年生が、算数で時計の学習をしています。2年生にとっては難しい学習です。今はデジタル時計のある生活を送っているため、アナログ式の時計にふれる機会が少なくなりました。子どもたちは模型の時計を使って、針を動かしながら何分たったかなどを一生懸命に考えています。日常生活の中でも「あと何分で~しよう」など時間を意識した言葉かけをしてみてください。

登校の様子

今週月曜日に地区集会がありました。地区ごとに分かれて、オンラインで交通安全や決まりについて確認しました。その後の登校の様子を見ていると、以前よりも大変よくなりました。見守り隊の方々からも「一列で並んできている」「あいさつが元気よくなって嬉しい」と言われました。学んだことをすぐに実行できる「五気にあふれる、高崎キッズ」です。

(オンラインで集会)

(集会後の登校の様子)

全国学力調査(6年生)

4月18日(火)は、全国の6年生を対象に学力調査がありました。国語と算数の問題にみんな集中して取り組んでいました。廊下から静かにエールを送りました。終わった後に感想をたずねると「難しかった~」「疲れました~」の声。しかし、その次に「でも最後まで書きました!」と胸をはって答えが返ってきました。無答をなくそうと取り組んできた成果が表れていると嬉しいです。

初めての昼休み(1年生)

4月17日(月)は、1年生にとって初めての昼休みでした。室内をのぞくと誰もいません。運動場に行くと、上級生にまざって楽しそうに遊んでいました。なんと鉄ぼうが人気で1年生の行列ができていました。

登り棒やぶらんこ、お散歩など思い思いに過ごしていました。

昼休みの様子

3月までは学年ごとに曜日を分けて外遊びをしていましたが、4月からは制限のない昼休みを過ごしています。運動場では、大変元気よく遊んでいる子どもたちの姿が見られます。子どもだけでなく先生方も一緒に楽しそうに遊んでいました。

全国学力調査に向けて(6年生)

来週の全国学力調査に向けて、6年生がオンラインで質問形式の調査に答えていました。今週は「学習の振り返り&定着週間」になっていて、学びタイムや家庭学習などで復習をしています。勉強もがんばれ!6年生。

1年生の学校生活スタート&誇らしい6年生

わくわくの小学校生活が始まった1年生!今朝は登校班で登校してきました。見守り隊の方々に聞くと、ほとんどの班がいつもよりも早く登校してきたとのことでした。1年生が入って、班長も気配りをしながら一層安全に気をつけて登校しているようです。

登校すると、驚いたことがありました。くつ箱から教室まで1年生を案内する6年生がいました。それだけではありません。教室では、6年生が1年生に寄り添って、提出するものや片付けの仕方をやさしく教えていました。ボランティアで行っているとのことで、さすが「五気」の気配りにあふれた高崎小の6年生だと誇らしく思いました。

1年生の1日目は、トイレの使い方や引き出しの整理の仕方などを練習しました。今日も1日、元気にがんばりました。

入学おめでとう!

4月11日(火)は入学式があり、かわいい新1年生35人が、みんな元気に出席することができました。これからたくさん友達をつくって、いっぱい遊んで、先生たちとしっかり勉強していきましょう。児童歓迎の言葉は6年生。早くもさすが6年生と言えるほど、高崎小学校の特色をよく捉えた素晴らしい内容の発表でした。

入学式の準備

4月10日(月)は、明日の入学式に向けて、みんなで準備をしました。6年生は、午前中から体育館にシートをひいたり花の鉢を運んだりと大活躍でした。午後からは、4、5年生も協力して全職員で会場設営をしました。明日はきっと素晴らしい入学式を迎えられることでしょう。新1年生の入学を楽しみに待っています。

令和5年度のスタート

4月7日(金)、今日から新しい1年がスタートしました。新しく来られた先生の紹介や始業式がありました。担任発表はわくわくドキドキ。新しい教室、新しい先生、新しい教科書、新鮮な出会いが、何かが変わる機会になります。自分が変わる大きなきっかけにつながるスタートになるように願っています。

新聞に掲載されました!34~35号です!

新聞掲載シリーズは3月も続きます。今月は3月8日・9日と2日連続で掲載されました。快調です。

令和5年3月8日 宮崎日日新聞掲載

野球を頑張っていますね。体験会に参加した友達が入部してくれるといいですね。応援しています。

令和5年3月9日 宮崎日日新聞掲載

歴史資料館ではしっかり学び、川の駅では思い切り遊び、最高の一日でしたね。やっぱり遠足は最高!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 1 | 6 2 | 7 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 1 | 14 |

15 | 16 1 | 17 | 18 | 19 1 | 20 2 | 21 |

22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 |

電話番号

0986-62-1207

FAX

0986-62-1238