2024年6月の記事一覧

泉ヶ丘で第73回宮崎県数学教育会の県大会が開かれました

6月28日(金)、雨が降る1日となりましたが、泉ヶ丘には多くの来校者がありました。この日、泉ヶ丘が会場の一つとなって「第73回宮崎県数学教育会 算数・数学教育研究都城・三股大会」が開かれました。「大会」と生徒たちに伝えると、「勝つと九州大会ですか?」「トーナメントですか?」というように、スポーツの試合のようなものを想像するようですが、今回の大会は、未来に向けて算数・数学の授業をよりよくし、生徒たちが主体的に考えたり、対話活動を取り入れたりしながら深い学びができるようにしたい、と多くの算数・数学科の先生方が一堂に会し、講演を聴いたり研究授業をしたり話し合ったりする大会です。研究授業には、他の中学校や高校から生徒たちがやってきて、授業に臨んでいました。折しもテスト前。泉ヶ丘の生徒たちはテスト勉強に一生懸命取り組んでいます。先生方も生徒と同じように、日々研究したり学んだりしているのです。

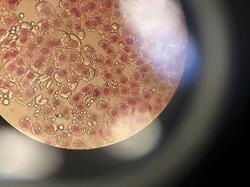

2年生、理科で細胞分裂を観察する

本校の理科では、授業の中に実験が多く取り入れられています。6月下旬、2年生では細胞分裂を顕微鏡で観察しました。何を観察したかというと……「ネギ」の細胞です。前もって薬品に浸けておいたネギを、つぶして平たくして顕微鏡で覗いてみるのですが、これが実はなかなかみつけられないのです。例年2~3名観ることができる程度。ところが、今年度の2年生は何と40名中26名の生徒が観ることができました。理科の市橋先生によると「史上最高!」とのこと。理科の授業、本当に楽しそうです。

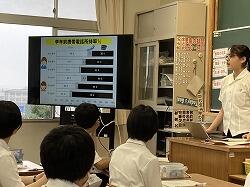

3年生、いのちの授業~生徒がみんなでつくる授業

先日、1年生の「いのちの授業」の様子を紹介しましたが、6月27日(木)1時間目に3年生が生徒主体で進める「いのちの授業」を学級で行いました。テーマは全学年同じで「人権で考えるスマホと未来」。3年生らしく、自分たちの体験を踏まえながら話し合い発言する姿が見られました。1時間すべて生徒でつくりあげる授業は、生徒一人一人の主体的取組がより輝いて見えていたことは言うまでもありません。

2年生、職場体験学習2日目

6月26日(水)に引き続き、2年生は職場体験学習に臨んだ6月27日(木)。この日は朝かなり早い時間から体験学習に臨んだ人がいました(公設市場)。2年職員を中心に、都城・北諸県地域の職場・事業所を回らせていただいたのですが、どの職場もお忙しい時間を割いて体験学習に携わっていただきました。また、小林・西諸県地域にある職場・事業所には学校の職員が伺うことができなかったのですが、主旨を汲んで丁寧に携わっていただきありがとうございました。生徒たちは、それぞれ一生懸命、あるいは楽しそうに、仕事に取り組んでいたようです。積極性やコミュニケーションの力など、まだまだ不足している部分も多くあったかと思います。様々な場面で細かな気配りをしていただき、本当にありがとうございました。今回の体験は、生徒たちの未来につながる貴重な体験となりました。心から感謝申し上げます。

1年生、出前授業で遺伝やバイオテクノロジーについて学ぶ

6月26日(金)6・7時間目に、1年生2回目の自然科学探究の出前授業が行われました。今回のテーマは「バイオテクノロジーによる環境に配慮した新品種の育成」。講師としておいでくださったのは、南九州大学環境園芸学部の杉田亘先生です。最初に血液型の遺伝のお話から入りました。バイオテクのロージーを考えるうえで大きく関わる遺伝。それが新しい植物の品種を作る技術開発に関わっていきます。「どうすれば辛いパプリカを作ることができるか?」という問いにはみんな盛り上がって一生懸命考えました。1年生は理科の授業で「遺伝」についてはまだほんの初歩しか学んでいないのですが、先生の問いかけにとても反応よく答え、考え、活動していました。最後に生徒を代表して翁長政さんがお礼の言葉を述べました。お忙しい中、講師を務めてくださった杉田先生、派遣くださいました南九州大学に心からお礼申し上げます。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度1月の主な行事予定】

7日(水)・・・3学期始業式・実力テスト(~8日)

10日(土)・・・附属中入学選抜検査

21日(水)・・・55分授業(~23日(金))

23日(金)・・・理数科生集会(中3)

27日(火)・・・学力推移調査(~29日(木))・職員会議

1月行事予定の詳細はコチラ

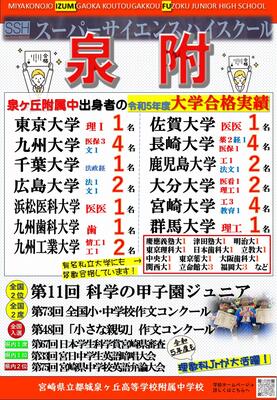

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884