2024年1月の記事一覧

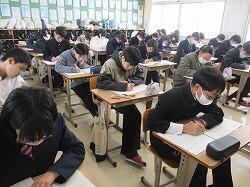

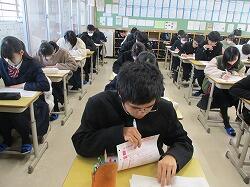

学力推移調査が始まりました

本校は、「学力推移調査」を年に2回受けています(1年生は1月の1回のみ)。「学力推移調査」とは、全国の中高一貫校を対象に行われる学力調査で、教科は国語・数学・英語の3教科、それに学習状況調査も行われます。毎回、分量や内容共に充実した手応えのある問題となっています。現在の自分の学力を量り、高校へとつなげていくために、どんな点が力がついていて、どんな点を復習しておくべきか、今後に活かせる調査です。GTZ(学力到達ゾーン)という指標も示されますので、そういった点も中高一貫校ならでは。本年度の2回目(1年生は1回目)の学力推移調査は1月23日(火)~25日(木)の1時間目に行われます。1教科45分ですが、3年生の2回目は1教科60分となっています。初日の生徒たち、いずれも集中して真剣に調査に臨んでいました。

特別な中央清泉会

先日中央清泉会(生徒会)が開かれたばかりの清泉会執行部、週をまたいだ1月22日(月)7時間目に再び中央清泉会が開かれました。3学期に入り、12期生である現3年生の卒業が近づいてきました。3年生の卒業を前に、3学年一緒に活動し、気持ちよく3年生を送りだそうと、1・2年生を中心に集会やレクレーションを企画するために特別に行われる中央清泉会がこの日に行われたのです。まだ1月なのですが、本校の3学期は三回の入学者選抜検査、立志式、学年末テスト、自然科学探究の発表会、卒論発表会、2回の卒業式(中学・高校)と、予定や行事を重ねているうちにあっという間に過ぎていきます。今から準備しても慌ただしく過ぎていくことは必定。今回の会をきっかけに、計画的に企画・準備を進めていくことになります。今まで本当にお世話になった3年生のために、どんな企画が進むのか、とても楽しみです。

切ることとつくること~1年生技術の授業で

2学期途中から1年生は技術・家庭科の授業は技術分野の学習をしています。現在取り組んでいるのは木工製作。木の性質や木目のこと、のこぎり等の道具の使い方などをひととおり学習し、実際に木工作品をつくっています。飾り棚、本棚、引き出し状の棚など様々なものを多くの選択肢の中からそれぞれ選んで製作しています。1月18日(木)3・4時間目の技術の授業を覗いてみると、2学期途中から取り組んでいるこの学習も、そろそろ大詰めです。仕上げにやすりをかけている人も。さて、どのような作品ができあがるでしょうか。生徒たちは安全に気をつけながら、互いに協力したり、教え合ったりしながら積極的に学習に臨んでいました。「切ることとつくること」は生きていくうえでとても基本的な人間らしい営みの一つです。DIY(Do It Yourself)という言葉も世の中に浸透しつつあります。自分でやる、その基礎を学べる技術分野の授業です。

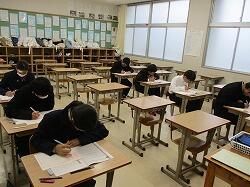

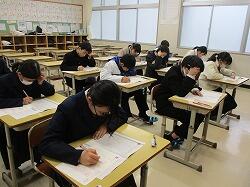

英語検定に挑戦!

本校では資格取得も推奨しています。学校を準会場として、毎年、実用英語検定、漢字能力検定が行われています。1月19日(金)に本年度3回目の「実用英語検定」が実施されました。中高生が同時に受検しました。今回、中学生は2級~4級まで36人が受検しました。検定時間は級によって違いますが、1時間15分~2時間で、そのうち30分~40分はリスニングテストとなります。生徒たちは問題集に取り組んだり、対策特別授業を受けたり、質問に来たりして、準備を進めていました。よい結果に繫がりますように。

中央清泉会で話し合う

清泉会(生徒会)は、附属中学校生徒120名で組織する会ですが、その代表となる執行部が集まって話し合う会が中央清泉会です。10月から2年生がその屋台骨を引継ぎ、取組にも慣れてきました1月18日(木)7時間目に行われた中央清泉会では、そろそろ今年度の締めくくりに入ってくる旬間らしい対策が多く発表されていました。前回の反省を踏まえ、今回はどう改善していくか、各専門委員会で話し合った結果を執行部としてまとめ、統括して「みんながしっかりと取り組める」提案をつくりあげました。ここで話し合った結果が、1月25日(木)に行われる清泉会集会で発表され、実行されていきます。執行部以外の生徒たちは、各学級で自主学習をしています。いわゆるSETの時間です。教科の先生が回ってこられ、個別指導が行われることもあります。また、英語検定を受ける生徒たちは別室で指導も行われていました。

【令和7年度行事計画】【校時程】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R7年度年間行事【生徒】 (2).pdf

【令和7年度11月~12月の主な行事予定】

25日(火)・・・みやざき学習状況調査(中1)(~26日)

26日(火)・・・共生キャンバス(1A)

1日(月)・・・附属中入試願書受付(~3日)

2日(火)・・・定期テスト(~4日)

4日(水)・・・各種委員会

5日(金)・・・午前中授業

7日(水)・・・実力テスト(~8日)

10日(水)・・・市議会訪問(3A)

16日(火)・・・職員会議 午前中授業

22日(月)・・・百人一首大会

23日(火)・・・2学期終業日

24日(水)・・・冬季休業(1月~6日)

12月行事予定の詳細はコチラ

2026年度(令和8年度)の学校案内パンフレットができました。

学校広報ポスターを作りました。

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

本校の危機管理マニュアルです。

このマニュアルは、学校における危機管理への対応・手順を原則的に示しているので、危機が発生した場合の対応に当っては、その場に応じた適切な対応をしていかなければなりません。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884