お知らせ

3学期始業式

1月10日(火)いよいよ3学期のスタートです。

新しい年を迎えて、気持ちも新たに残りの学年での学習や生活を楽しみましょう。

始業式では、2年1組の稲留 朱里(あかり)さんが「3学期にがんばりたいこと」の発表をしました。

「わたしが、3学きにがんばりたいことは、2つあります。1つ目は、あいさつをすることです。朝は、人とすれちがうことが多いので、あった人にはあいさつをするように心がけようと思います。2つ目は、そうじです。2学きは、むごんそうじや、すみずみまでそうじをするということが、あまりできなかったので、そうじをがんばります。2学きは、遠足などの楽しいぎょうじがたくさんありました。3学きは、さいごのまとめの学きです。わたしたち2年生は、3年生になっててい学年から中学年になります。だから、3学きに、あいさつとそうじをがんばりたいと思います。」

挨拶と掃除!大切なことですね。ぜひ、頑張ってほしいと思います。

校長からの話は、干支のこと、1年を表す漢字1字、3学期は「まとめの学期」と共に次の学年の準備「0学期」で

大切な学期であることを話しました。稲留さんのように、しっかりと目標をもって日々の生活を大切にしていきまし

ょうと話しました。また、いつもの「返事、挨拶、かかと並べ」と「立腰」についても皆と一緒に頑張っていきま

しょう。 最後に瀬戸山先生よりタブレットの使い方についての説明・注意もありました。

ルールを守って、学習の道具としてしっかりと使用していきたいです。

3年生 総合的な学習の時間「おかげ祭り」体験学習

本日、2~3校時を使って、3年生が「おかげ祭り」の体験学習を行いました。

3年生は総合的な学習の時間を使って「おかげ祭り」について探求的に調べていきました。

今日はその一環として、毎年お世話になっているおかげ祭り振興会参与の山路さんを通して、

20名近くの方々が、ボランティアで集まってくださいました。

最初に全員で「祝い目出度(いわいめでた)」を唄い、拍手と礼の仕方を学びました。

そして、神輿、太鼓、獅子舞の3つのブースの別れ、それぞれをクラスごとに体験していきました。

黃金に輝く50キロの神輿をかついだり、

太鼓を9人ずつリズムよく叩いたり、

獅子舞をじっさいに中に入って動かしてみたり

とにかく、子どもたちは楽しそうに活動していました。

体験を通して「おかげ祭り」の挨拶「おかげさま」の声にも張りが生まれました。

仕事を休んでまで、東小の子どもたちのために集まっていただき、本当に感謝申し上げます。

きっと、子どもたちの心に大きく響いたことでしょう。

持久走記録会

今年は、持久走大会=参観日ではなく、持久走記録会を体育学習の一環として開催しました。

持久走大会は今まで陸上競技場をお借りして、全校一斉に参観日もかねて実施していました。

昨年度の反省により、陸上競技場も改修工事で使用できないこともあり、

今年度からは学年単位での開催となりました。

そして大会ではなく記録会として保護者にも公開しました。

参観日だと学校の開催の場合、参加人数も限られ、入れ替わりやセレモニーに時間がかかります。

今回のように記録会として学年ごとだと、人数制限もなく来ていただけるというよい面もありました。

一所懸命に最後まで完走する姿!!見ていて感動しました。

今までの学校では歩いて途中で止める子もいたのに、東っ子は一人もいませんでした。

きつくても最後まで自分のペースで頑張り抜くその姿が大切ですね。

6年生の器械体操で(体育指導教員の専門性ある指導)

今週、来週と2週間、体育学習で日南市立吾田中学校の吉富千賀先生に指導に来ていただきます。

6年生2クラスの器械運動です。

初日の今日は、マットを使って前転・後転や様々な動きを入れた、じゃんけんゲームを導入として行っていました。

子供たちは楽しく回転運動をしながら、チームに分かれてゲームに取り組んでいました。

どの授業もそうですが、「分かる・できる・楽しい」が授業の根本です。

特に体育は、できるようになるとさらに次のステップに挑戦する気持ちが高まります。

今回を含めて、2クラスとも全4時間の計画で進めます。

器械運動に興味をもち、様々な運動にチャレンジしてほしいものです。

12月全校朝会で

12月の全校朝会は、命の大切さを考える日と重なったため、私より絵本「6さいのおよめさん」を

プレゼンを使ってオンラインで読み上げました。

この本を書いた鈴木中人さんは、小児ガンで自分の娘さん「けいこちゃん」を亡くされた方です。

そのけいこちゃんへの思いから、会社を辞め「いのちの授業」を全国で行っている方です。

前任校でも2回来ていただき、涙あふれる感動的なお話を聞かせていただきました。

ある子どもが「ぼくは、死にたい死にたいと思っていたけど、

今日、鈴木さんからけいこちゃんの話を聞いて、絶対死んではいけないと思いました」

という感想を述べた子もいました。

本物の方が話す本物の言葉は、人の心を動かす、大きな力となります。

絵本一つですが、涙無しには読めない、また生きていく大きな力となるものがあります。

命の尊さについて感じるすばらしい絵本です。

学校図書館にも購入していただきましたが、いつも貸し出しの状態が続いている人気の絵本です。

古事記~「天語り」 女優の柴田美保子さん公演

12月6日(火曜日)に女優の柴田美保子さんが、「古事記~天語り」をしに来校してくれました。

午前に1・3・5年生

午後に2・4・6年生

と分けて体育館で公演していただきました。

画家のマーク・エステルさんの絵を背景に幻想的な衣装でお芝居のような語りに子供たちも魅了されました。

天孫降臨の地 高千穂峰をいただく都城市

神話の発祥の地といっていいでしょう。

その地に育む子供たちが、都城市のすばらしさを再確認できる内容でした。

最後に6年生は柴田さんと記念撮影をしていただきました。

今回は、ある方の強い思いで、東小学校へ来ていただきました。感謝申し上げます。

第2回児童集会『ボランティア感謝集会』

日常の学校生活を多くの地域の方々が学校ボランティアとして支えてくださっています。

そのことを知るとともに、そのボランティアの方々に感謝するための「ボランティア感謝集会」を開きました。

本来なら50名近くいる皆様全員をお招きして、感謝の気持ちを伝えたかったのですが、

今回は2数数名の方々に参加していただきました。

会は児童運営委員会が中心となり、進行しました。

校長よりボランティアの意味や感謝の意義について話があった後、

児童代表として6年2組の清川蒼士郎さんと桑畑眞之介さん2名からお礼の言葉を述べました。

そして、一人一人に心を込めて書いた感謝状を6年生から手渡しました。

その場で会話が弾む、和やかな雰囲気ともなりました。

最後にボランティアの代表として主任民生委員・児童委員かつ東小学校運営協議会委員の

中馬圭子様より挨拶をいただきました。

ボランティアの方々の東小に寄せる熱い思いを感じることができました。

最後に6年生が通路に立ち、拍手を送りながら体育館を見送りました。

1年生から5年生まではオンラインでしましたが、ボランティアの方々が通られると

4年生は廊下に向かって、大きな拍手をして見送っていました。

本当にこの方々が東小学校を支えていただいていると深く感じた感謝集会でした。

東っ子 キッズワークショップ

5年目になる東っ子キッズワークショップ

コロナ禍の中2回中止となりましたが、今年は昨年に引き続き開催することができました。

キャリア教育の一環として取り組んでいるこの活動は、

夢ある仕事のプロにお話や体験を通して、子どもたちのよりよいキャリア形成を図っていくものです。

Ⅰ年生から6年生までの子供たちが縦割りのグループを編成し、21の職業の方々のブースを回っていきます。

今年、ボランティアで参加された方々は、次のような職業の方々でした。

IT技術者・塗装業者・医師・自衛隊・介護施設・農業・板金業・製造業

都城大弓・ドローン・アナウンサー・義足制作・食品販売・消防・警察

薬剤師・建設業・管理栄養士・トリマー・電気工事・ダンスという21の職種からでした。

東小PTAが全面的に協力・支援していただき、なりたっている行事です。

まさに学校・保護者・地域が一体となって取り組んでいる活動といってよいでしょう。

子どもたちは、それぞれの仕事のプロ・職人技に魅了され、目をキラキラと輝かせていました。

6年生は10年後、社会人として何らかの仕事に従事するので、様々な仕事を知るよい機会となった

と感想を述べている子もいました。学ぶ意欲が深まった子どもたちでした。

大変な御苦労をされ、準備・運営していただいたPTAの役員・事業部等の方々に心より感謝申し上げます。

4年生の音訳体験学習

11月11日(金)2時間目・3時間目・4時間目を使って4年生のクラスごとに音訳の授業をしていただきました。

1,点訳・音訳とは? 点訳・音訳ボランティアは視覚障がい者の目の代わりとなるボランティア

2,「音訳」の読みを聞いてみよう。

・本の音訳の読み ・広報の音訳読み どんなことに気付くかな?

子どもたちは、読み聞かせの音読との違いをしっかりと捉えていました。

あまり感情の起伏を大きくせずに読む。など大切なことを押さえていました。

3,音訳体験 アクセントの難しさを実感していました。

4,音訳クイズ「幸子ちゃんはどれだ?」幸子ちゃん(都城市社会福イメージイメージキャラクター)

5,幸子ちゃんの説明を考えてみよう!

視覚障がい者の方々に伝えるには、短く分かりやすく、書いていないことは勝手につけたさない等を

しっかりと学ぶことのできた授業でした。中原さゆり会長他5名の方々に協力をいただきました。

本当にありがとうございました。

修学旅行 2日目 その3

妻湯での昼食の様子も届きました。修学旅行で4回食事をしますが、これが最後の食事になります。

修学旅行 2日目 その2

綾町に到着し、照葉大吊橋を見学しました。高いところが大丈夫という子たちは、笑顔で吊橋を渡っています。

その後、照葉樹林文化館を見学しました。

妻湯で昼食をすませたら、最後の見学地 西都原に向かいます。

修学旅行 2日目 その1

修学旅行 2日目の朝を迎えました。

今日もすっきりと晴れています。今日の目的地は綾町と西都市。まずは照葉大つり橋を目指して出発しました。

朝日がきれいです。空気も澄んで山々も神々しく感じます。

修学旅行 1日目 その2

昼食後は、飫肥に移動しました。飫肥での班別自主研修を楽しみにしていた子どもたちも多かったようです。(残念ながら、多くの班が分かれて活動しましたので、写真は撮れませんでした…)

事前に計画を立てた通りに時間通り行動できたグループと、なかなか計画通りに進まなかったグループとあったのではないでしょうか。

でも、ホテルへ向かうバスの中での笑顔を見れば、満足度は一目瞭然!

ホテルに着いたら、すぐに班長会を行いました。

班長会後、夕食です。メニューは…楽しみです!

修学旅行 1日目 その1

6年生が修学旅行に出発しました。

とても良い天候の中、本日は宮崎護国神社、青島、飫肥城下町などを見学して、17時くらいに宿泊先のホテル日南北郷リゾートに到着予定です。

全員、元気に活動しているようです。

宮崎護国神社での様子が送られてきましたので、御覧ください。

少し早い昼食の様子です。(青島屋)

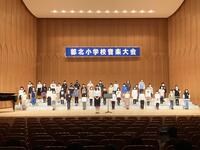

四年生 都北地区音楽大会

いよいよ今日が本番の音楽大会。MJホールでの舞台に上がっての発表。皆、真剣な顔で素晴らしいハーモニーを聴かせてくれました。さすが、東小学校の四年生です。

参加された方から、NHK合唱コンクールのようでしたと感想をいただきました。また、合唱した「ゆうき」という歌は歌詞もメロディーも大変よいものです。静かな勇気が湧き上がる歌です。

教育実習生・初期研修生の授業より

授業はまずは声のトーンを明るく前向きに(時には静かに落ち着いて)教師自らが心掛けることが大切です。

そういう意味では、今日から始まる教育実習生と初期研修の先生の授業は、よく通る声でした。

今週は、これから陸続と実習生と先生方の授業が続きます。

どんな子どもたちの反応と実習生や先生方の頑張りが見られるのか?楽しみです。

ファイト!!

11月の全校朝会

体育集会の事前セレモニーはありましたが、事後のセレモニーが無かったため、「体育集会」特集としました。

オンラインで理科室からの発信となりました。カメラ機能が付いていないパソコンが多いので、

今回は数個、カメラ機能の部品を試しに買いました。

付けたクラスからは、クラスの子どもたちの様子がよく分かりました。

話す方も一方通行だと反応が分からないので、両方向のオンラインは大切です。

カメラ機能付きのパソコンは必需品ですね。

体育集会の頑張りを東っ子「五気」で映像をまとめました。

「やる気」「勇気」「元気」「本気」「根気」どの姿も見られた体育集会でした。

学校運営協議会の方々から、「久しぶりに子どもたちから元気をもらいました!」と温かい感想をいただきました。

この行事を通して得たものは、今後も日常の学校生活に繋げていけるといいと思います。

「子どもの本気は、感動を呼び起こす!!」

そんな体育集会でした。

鑑賞教室 「絵本 de クラッシック ブレーメンの音楽隊」

1~3年生と4~6年生に分けて鑑賞教室を行いました。

スタジオジブリメドレーの演奏に喜び

楽器紹介コーナー(トランペット、ホルン、チューバ、トロンボーン、ピアノ)では、本物の楽器の音にふれ

絵本「ブレーメンの音楽隊」では、あのワンピースの「ナミ」役のプロの声優さんによる読み語りつきでした。

全児童が本物の音楽にふれるよい機会となりました。

充実した60分でした。

4年生 都北地区音楽大会の校内発表会

東小では、都北地区音楽大会に4年生が出場します。

コロナ禍の影響で、4年生3クラスをAとBの2チームに分け、2回発表をします。

以前ですと保護者の皆様にもMJホールにおいて参観していただくのですが、今年は児童のみの参加となりました。

4年生は黒岩音楽主任のもと音楽の時間を使って、合同の練習を何度か積み重ねてきました。

どちらのチームも完成度は高く、東小の子どもらしい伸び伸びとした歌声を響かせてくれました。

今日の音楽集会は、体育館から初オンラインで行いました。

どの学年も終わった後に、大きな拍手をしていました。

来週の8日(火曜日)の音楽大会が楽しみです。

東っ子 体育集会 御協力ありがとうございました

10月30日(日曜日)東っ子体育集会を開催しました。

晴天の秋空のもと、東小の子どもたちの五気(「やる気」「勇気」「元気」「本気」「根気」)溢れる姿を

お目にかけることができました。

今年も学年別に開催する形でしたが、低・中・高学年ごとに1時間ずつ徒走・リレー・団技・ダンスと

多彩な内容を実施しました。

9月より徐々に取り組んだ成果が見られたと思います。

また、6年生(リーダーは5年生からも選出)が中心になり、それぞれの係を自分の役割を責任持って最後まで

キビキビと行動していました。さすが6年生です。

後輩達も「あくがれ」をもって見ていました。

保護者の皆様には、学年別の参観2名までのルールを守っていただき、感謝申し上げます。

また、数度の話合いや前日2日間に渡って献身的に協力いただきましたPTA執行部役員の方々、保体部の皆様

万国旗が見事にたなびき体育集会に華を添えていただきました。片付けも多くの保護者の御協力をいただき

あっという間に終わりました。東小の保護者のチームワークのすばらしさだと感じました。

本当にありがとうございました。

体育集会 事前セレモニー

東小学校 体育集会の事前セレモニーを行いました。

理科室よりオンラインで実施しました。

セレモニーの内容は、1,1~5年生児童代表の言葉 2,6年生各団長の言葉 3,校長先生の話でした。

各学年の代表は、1年生 迫田健申さん 2年生 野平朱理さん 3年生 米満衣麻里さん 4年生 福留一歩さん

5年生 木村朱俐さん 6年生 赤団団長 大山慈雨さん 白団団長 隅 夏波さん です。

1年生の迫田建伸さんの発表です。

「はじめての たいいくしゅうかい」

ぼくは、はじめてのたいいくしゅうかいなので、とてもたのしみです。

一ばんに、かけっこをがんばります。あしや手をはやくうごかして、一いをとりたいです。

つぎに、たまいれダンシングをがんばります。たまいれは、たまをたくさんひろって、かごをねらって、

たくさんいれたいです。50こは、いれたいです。

たぬきダンスときつねダンスは、からだをいっぱいうごかして、かっこよくおどりたいです。

1年生にとっては初めての体育集会、6年生にとっては最後の体育集会

きっと思い出深い体育集会となることでしょう。

最後に私から、体育集会のスローガンは東小の「五気」そのものだと話をしました。

「五気」(やる気 勇気 元気 本気 根気)あふれる子どもたちの姿を楽しみにしています。

「一番はえらい でも、一番よりえらいビリもある」

子どもたちの本気の姿をぜひゆっくりとご覧ください。

5年生・6年生の家庭科での地域の方々の御協力

家庭科のミシンを使う授業で、今年は6名の地域の方々が指導のお手伝いに来てくださいました。

学校運営協議会の中馬様を通して呼びかけていただき、地域見守りもしていただいている池田様を中心に

集まっていただきました。

ミシンの操作は、担任1人で指導するとなかなか思うように進みません。

そこで、ミシン等の熟練者である地域の方々が、担任とともに先生となって教えていただくのは

大変ありがたいことです。

5年生はエプロン作り 6年生はナップサック作りにチャレンジしました。

懇切丁寧な御指導に全員が思い思いの作品を仕上げることができました。

ある子どもは、大人が真剣に寄り添って指導してくださる姿に感銘し、

同じように友達に寄り添ったら初めてとても嬉しい気持ちを味わえました等の感想を述べていました。

大人の真剣な姿は、子どもたちの心をも動かします。

池田様、本司様、小玉様、轟木様、山ノ内様、瀬戸山様

本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

4年生 都城市音楽大会に東小学校代表として出場します

4年生合同音楽で練習を頑張っています!

黒岩先生の指導のもと、合唱部さながらの練習風景です(^_^)

ピアノは、4年1組 梶原 汐音さん と4年2組 小川 璃子さんです。

4年生みんなで力を合わせて頑張ります。

10月23日 コミセン学校開校 教師は東小4年生

生涯学習課が推進しているコミセン(コミュニティーセンター)学校が23日に開校しました。

何とその教師が、本校の4年生 吉村伊織さんでした。

都城市内の小学生に案内され、定員が午前午後15名ずつの30名だったところ、東小・南小をはじめ

市内の小学校から多くの申し込みがあったようです。結局、午前・午後ともにプラス5名を受け入れ、

40名の参加となったようでした。

自分で授業のシナリオを書き、「かわいい女の子を上手に画くコツ」を多くの参加者に伝授したようです。

教師としての堂々とした態度に生涯学習課の方々も感心していました。すばらしいことですね。

これからのますますの活躍を期待します。

体育集会 役員打合せ会

体育集会まであと2週間、今年も東小は低・中・高学年ごとの開催となります。

しかし、全ての学年で5・6年生が役員となり会を進めてくれます。

今日は、初めての役員打合せ会がありました。

あいにくの雨のため、体育館や多目的室を使っての打合せとなりました。

5・6年生の主体的な活動、頑張りに期待します。

〇 決勝審判 〇 誘導 〇 放送

〇 応援(リーダー) 〇 救護 〇 コーナー

〇 出発準備 〇 出発 〇 児童管理

体育集会の成功は、5・6年生の頑張りにかかっています。ファイトだ!!

頼りがいのあるICT支援員来校

本校にICT支援員が来られました。

ICTに関する授業での活用方法について、何でも相談できる強い助っ人になります。

東小には、吉村真紀 支援員が来られています。

今日は、2年生のクラスに入って、先生や子供たちの支援をしたいただきました。

さらに充実した授業の展開が期待できます。ありがたいことです。

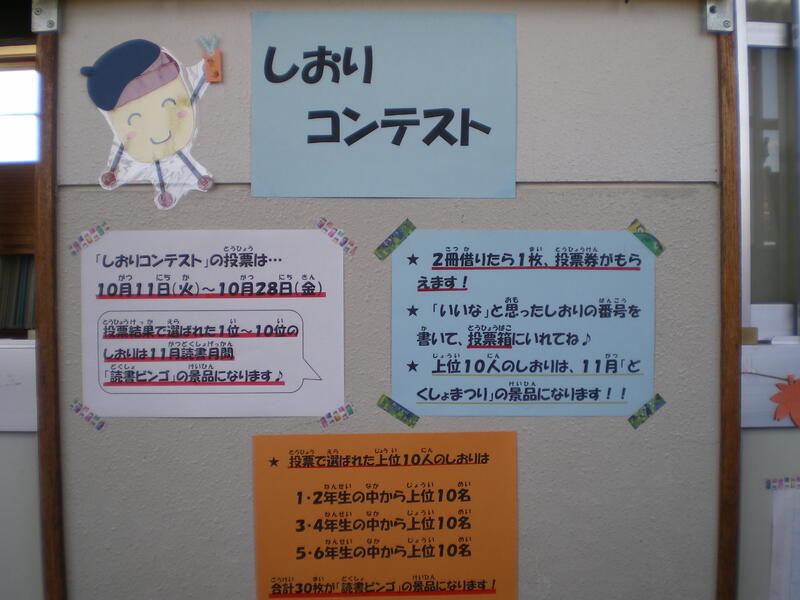

しおりコンテスト開催中

子どもたちが作成したしおり(栞)のコンテストが始まりました。

応募総数は、何と143枚 どれも力作です。

図書室の廊下壁に縦書き・横書きのイラストが描かれたしおりが貼られています。

本を借りると投票用紙がもらえ自動的に借りる冊数も増えるという(^_^)

なかなかよいアイディアの取組みです。

5・6年生の図書委員会の子どもたち、大野図書主任、若松図書館サポーターの楽しい発想による

全校での取組みになりました。委員会活動は自治・自発を主としていますが、こういう企画をして

運営をする。総合的な力を「学力」というと思います。

いよいよ投票も始まり、どんな結果になるのか?ワクワクします。

4年生の非行防止教室より

東小学校は、全学年この「非行防止教室」を指導員の方々をお招きして、授業を行っています。

4年生では、各クラスごとに開催しました。

今回は「情報モラル」に関することを中心に話をしていただきました。

事前にアンケートを取って進めました。4年生全体の結果は次のようなものでした。

1,家でインターネットを利用しますか?・・・97%

2,お子さんがインターネットを利用することに不安はありますか?・・・74%

3,困っていることや不安なこと

・友達同士でのラインなどでいじめがないか。

・詐欺サイトなどをクリックしないか。

・知らない人と勝手につながらないか。

・時間が守れず、いつまででもしている。

・ゲームでの勝手な課金がないか。

・サイトの見ている中身までは知らない。

・ネットが使える機械を持たせるタイミング

こういうアンケート結果を見て、指導員の方のお話を聞こうという流れでいきました。

4年生なりに子どもたちは、危機意識を持って見ていました。

情報モラル大切ですね。

5年生 宿泊学習1日目

令和4年度 集団宿泊学習 in 青島青少年自然の家が6日・7日の日程で始まりました。

児童83名、引率者8名の参加となりました。

宿泊学習では、次の4つのことを学んでいきます。体験的な学びを通して日常生活でも生かしていけるものです。

規律「自分のことは自分でする きまりを守り迷惑をかけない」

協同「役割と責任を果たす 支え合う」

友愛「自分や友だちのよさに気付く」

奉仕「みんなのためにできることを進んで実行する」

これらをしっかりと身に付け、ワクワク楽しい2日間を過ごすことでしょう。

今日の日程は、出発式→オリエンテーション→昼食→荷物の整理・避難経路確認

→フィールドアスレチック→夕食→ナイトウォーク→入浴→星空観察→班長会→就寝です。

フィールドアスレチックやナイトウォーク、星空観察といった野外活動がメインです。

青少年自然の家の様子が教頭先生より写真が送ってきました。

朝の出発から載せていきます。

【朝の出発式の様子~校長先生の話・児童代表5の1 工藤さんの挨拶・バスの中での各クラス】

【オリエンテーション:研修生代表挨拶5の2新名さん・レストランの様子・フィールドアスレチック】

第3回 学校運営協議会

【 真剣な協議の様子と各学年の授業参観 】

9月22日(木)には第3回学校運営委員会が開催されました。

瀬尾委員長より、妻ヶ丘中・泉ヶ丘中高・南九州大学の生徒が集まって

「地区の祭りを盛り上げよう」という話合いを行ったことの報告がありました。

子供たちの柔軟かつ豊かな発想に感動したこと、地域と学校の生きた連携ができたこと等

についての話がありました。地域と学校双方がWIN WINの関係を築いていくことの大切さを感じました。

その後、学校評価アンケートの項目についての変更点等を説明し、授業参観、給食指導、給食試食を

していただきました。

最後に、子供たちの落ち着いた学習態度がとても印象的であったことや、

ICT活用が日常的に行われていることがよく分かったとが感想として述べられました。

お忙しい中での参加に感謝申し上げます。

九州合唱コンクール小学校部門 出場

【第77回 九州合唱コンクール 小学校部門:iichiko総合文化センター】

9月24日(土)iichiko総合文化センターにおいて九州合唱コンクールが開催されました。

東小学校は宮崎県代表として参加しました。

プログラム18番目に出場し、

課題曲「ほたるこい」自由曲「きっと ほんとは みんな」の

会場いっぱいに響き渡る、すばらしいハーモニーを聴かせてくれました。

本気で歌う子供たちの姿は、涙と共に感動しっぱなしの貴い時間と空間でした。

審査の結果は、

銀 賞 並びに 長崎県連理事長賞 をいただきました。

御協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

交通少年団パトカー広報

東小学校には交通少年団に加入している子供たちが8名います。

6年生6名、5年生2名です。

昨日と今日の2日間、パトカーに乗り、交通安全の呼びかけをしました。

昨日は、6年生6名がパトカー2台に分乗して、地区内を回りました。

今日は、5年生2名が1台で回りました。

広報文は次のようなものです。

「みなさん、おはようございます。私たちは、東小学校の都城市交通少年団です。

今日は、私たち交通少年団が、パトカーに乗って交通安全広報をしています。

小学生の皆さん、学校の行き帰りは、道路に広がらず、1列できちんと歩きましょう。

道路での悪ふざけや急な飛び出しは、交通事故の原因になります。

ドライバーの皆さん、登下校中の子供やお年寄りに十分注意し、『思いやり運転』をお願いします。

横断歩道を渡ろうとする歩行者等がいたら、必ず一時停止しましょう。

一時停止は、停止線で止まり、道路が見えるところでもう一度止まりましょう。

シートベルトやチャイルドシートを必ず着用するようにお願いします。

運転中のスマートフォンなどの操作は危険です。絶対にやめましょう。」等々

交通事故のない暮らしやすい地域作り、大切なことだと思います。

4年生「妻ヶ丘よかとこ音頭」

【藤間流師範 藤間 寿実丸 先生による 4年生「妻ヶ丘よかとこ音頭」の指導】

4年生は、10月30日の体育集会で「妻ヶ丘よかとこ音頭」を踊ります。

学年で何度か練習を積み重ねた後、先日、踊りの藤間先生に直接指導を受けました。

着物姿で体育館での熱い指導により、一人一人の踊りに切れが出てきました。

さあ、どんな踊りが出来上がっていくのか?本番が楽しみです。

台風14号と支援訪問

【台風14号による センダンの幹がポッキリ】 【南部教育事務所・都城市教委による支援訪問】

台風14号 多くの傷跡を残していきました。

学校の緑道付近は冠水、運動場のセンダンの木は幹がポッキリと折れ、

校内も4カ所から雨漏り・浸水という結果になりました。

しかしながら、子供たちの授業には影響なく通常どおりにできたことは、ありがたいことでした。

さらに、今日は支援訪問といって県と市の教育委員会の方々が授業参観に来られる日でした。

急遽、1日だったのを半日に計画を変更し、滞りなく実施することができました。

ICTを活用した授業の在り方について、子供の姿を通して授業を見ていただき、

今後の授業改善や学校の様々な課題に対して大変貴重な御意見・御指導をいただきました。

台風後の慌ただしい中、お越しくださいました南部教育事務所・都城市教育委員会の先生方に

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

2学期の身体計測にて

【身体計測の説明を廊下で聞く→4名ずつ保健室に入る→身長・体重・視力を測定する】

全学年の身体計測が先週から始まりました。

1学期から4ヶ月あまり

大人とは違って、子供たちの成長は著しいものがあります。

夏休み明け、1ヶ月ぶりに子供たちを見ると、随分と成長したなと感じました。

個々人によって伸びは違いますが、確実に成長していることが数値でも分かります。

少し気になることに、視力の低下が多くなってきているのかな?と思います。

スマホやパソコン、ゲーム、テレビの影響もあると思います。

草原に寝転がって「ボーッ」と空を見上げたり、

山の緑や海を眺めていた自分の子供の頃を思い出しました。

まずは、学校では立腰を意識して取り組んでいきます。

御家庭でも適度なSNSとの付き合い方、家庭内でのルール作りをお願いします。

生活科2年生:動くおもちゃ作り

【2年生:生活科「動くおもちゃ作り」 それぞれのグループで考えて作ったおもちゃで遊ぶ子供たち】

生活科の人気は、自分たちで計画を立てて、それを実際に作ったり、体験したりして

子供たち一人一人が実感できる授業だからです。

「工夫をすれば継続できる」という言葉がありますが、

様々な工夫を通して活動し、うまくできなかったらなぜできなかったのか?

理由を考え、さらに工夫して改善していく、新たなチャレンジへと繋がります。

答えは一つではない。そんなところも魅力ですね。

体験を通して学びを深めていく大切な授業の一つです。

学校の核となる代表委員会と委員会の活動

体育集会のスローガン決めの代表委員会がありました。

代表委員会は、各委員会の部長、5年生6年生のクラス代表1名、

児童運営委員会のメンバーで構成されています。

代表委員会で決まったことは、全校で取り組むことになります。

中学校の生徒会のようなものです。

今日は、体育集会(運動会)のスローガンを決めようという議題でした。

事前に1年生から6年生までの全てのクラスに

スローガンに入れたいキーワードを出してもらいました。

「東っ子、全力、燃えろ、笑顔、いしょうけんめい、力を出し切り、・・・・・七転び八起き」等

たくさんのキーワードが出されていました。その中から、何個かを組み合わせて

スローガンを作り、意見交換をしました。

その結果・・・

まだ、決定ではないので改めて報告させていただきます。

意見を言ったり、話し合ったりする子供たちの顔は輝いていました。

代表委員会の間、他の児童は自分の所属する委員会の仕事を黙々と行っていました。

トイレでは、古くなったスリッパの枠のテープを張替える作業もしていました。

自分も含めて、誰かのためになることを黙々と取り組む姿は尊いものです。

【全クラスの意見を前に】 【スローガンを発表】 【自分の意見を明確にして】【スリッパの枠の張替え】

5・6年生 オンライン学年懇談

【6年生担任による学年懇談説明とタブレット画像】 【5年生担任による宿泊学習の説明】

本来なら、今日は参観日の予定でした。

全校一斉で計画していたため、この新型コロナ感染症拡大による医療非常事態宣言下では

中止としました。

ただ、5・6年生は10月の宿泊体験学習、修学旅行がありその説明をおこなう必要がありました。

そのため、参観日は中止としましたが、5・6年のみオンラインでの懇談会の実施としました。

子供たちがタブレットを持ち帰り、保護者と共に懇談会をおこないました。

子供たちが慣れた手つきでタブレットを操作し、グーグルクラスルームに接続しました。

そのおかげで、宿泊体験学習・修学旅行の説明がしっかりとできました。

両学年とも宿泊学習・修学旅行の個別の相談はおこないますので、

不安なこと説明不足のことがありましたら、いつでも学校に連絡ください。

御協力ありがとうございました。

頑張っています掃除の時間

9月からの新しい校時程により、子供たちの清掃は、月曜日と木曜日になりました。

15分という清掃時間、子供たちは無言で一所懸命に取り組んでいます。

校長室には3年生が3名来てくれますが、無言で隅々まで拭き掃除を頑張っています。

反省でいつも「とりかかり」「隅々」「時間いっぱい」「無言」「後始末」を確認していますが、

どれも「ハイッ」とはっきりとした声で、

しっかりとやり遂げた気持ちのこもった返事で答えています。

掃除に真剣に取り組める子供たちの姿は、とても気持ちのよいものです。

【掃除の手順もよく、隅々まで隅々まで丁寧に拭き掃除を頑張っている子供たち】

音楽と総合的な学習での模範授業

初期研修の先生3名に対する模範授業

1学期から様々な先生方が初期研の新規採用者3名に授業を見せてくれています。

先週、今週は、音楽の授業を音楽専科の黒岩先生、

総合的な学習の時間の授業を5の1の児玉先生が見せてくれました。

ICTを使った場面や子供とのやり取り(発問や指示等)、学級経営の在り方、

学習の基礎・基本等、多くの学びがあった模範授業でした。

音楽の鑑賞もこうすると注意深く聞くな! とか

総合的な学習の時間の単元計画はこうすればいのか!

具体的な子供たちの姿で見せていただけるのは、大変ありがたいことです。

【音楽の授業でオーケストラの演奏を聴き、タブレットを使って楽器の種類分けをしている場面】

【総合的な学習の時間の授業で宿泊学習とリンクさせ、「青島の自然を知ろう」とした調べ学習の場面】

2学期最初のクラブ活動:茶道クラブ

【自分のオリジナルの茶碗に絵付けをしました】 【中秋の名月にちなんでお菓子はうさぎと月 お花も】

茶道クラブは、今日は夏休みにできなかった「絵付け」をしました。

自分のオリジナルの茶器ができあがる、どんなデザインにしようか?

メモ帳に描いてきている子供もいました。

素焼きの原型は、プロの陶芸屋さんが作ってくれています。

さあ、どんな茶器ができるのか?

とても楽しみにしている子供たちでした。

顧問の黒岩先生もデザインを考えて一生懸命作っていました。

今日のお菓子は、和菓子の「白とピンクのうさぎ」それに「月をイメージしたおせんべい」。

抹茶と共に美味しくいただきました。

お花や掛軸、和菓子といつも丁寧な準備をしていただける長峯先生

ありがとうございます。

社会科学習での一場面(4年生)

なぜゴミの収集日が決まっているのか?

グーグルのシートを使って、自分の意見を考えた後に、グループで意見を交換してまとめていきました。

その後、各グループの代表が発表するという活動でした。

タブレットと前面の画面に掲示されるので、一人一人の意見はもちろんのこと

そこからどのようにまとめたのか分かるものになっていました。

タブレットの利点は、一人一人の意見を大切にした授業が展開できるということです。

タブレットを使った意見交換

どの教科においてもタブレットは、必需品となっています。

今日は高学年が家庭科の時間に自分の意見を記入して、お互いに意見交換する姿が見られました。

全体で数名が発表する従来のやり方とタブレットを使って、

一人一人が自分の意見を様々な友達と自由に交流できる授業では、学習に対する意欲が違っています。

操作が分らないときには、分かる友達の近くで見ることや聞くことも学びになります。

【授業中、自由に席を離れて、操作を学んだり意見を交換する時間がしっかりと確保された授業】

結団式 団長・副団長の挨拶

【オンライン結団式】 【嶋田体育主任の挨拶】 【団長の赤白決定場面】 【低中学年の赤白青決定】

結団式 今回はオンラインで実施しました。

嶋田先生から体育集会についての話の後、6年団長2名による赤白決定、副団長も入れての赤白青決定と続きました。

最後に赤団白団の団長・副団長の挨拶でした。

【赤団団長 大山慈雨さん】【副団長 山元一華さん】【白団団長 隅夏波さん】【副団長 髙山コウタさん】

「みなさんこんにちは 赤団団長になりました。大山慈雨です。団長になったからには、団を全力で引っ張り、団長 としての役目をしっかりはたせるようにがんばります。1年生にとっては初めての体育集会、楽しみながらがんばってください。2・3・4年生のみなさんは、良い点がだせるよう一生けん命がんばりながら楽しみましょう。5年生のみなさんは、来年の最高学年に向けて良い思い出になる体育集会にしましょう。 そして私たち6年生にとっては、小学校最後の体育集会です。一人一人が、がんばり盛り上がって、くいの残らない最高の体育集会にしましょう。」

「赤団の副団長になりました山元一華です。私は副団長としてみなさんのサポートをがんばります。そして、私たち団長・副団長、5・6年生のリーダーは、全力でみなさんの体育集会を盛り上げます。白・赤・青団のみなさんもいっしょにいい思い出をつくりましょう。」

「白団団長の隅夏波です。今年も去年と同じく、1年生から6年生まで一斉に行う運動会ではなく、1・2年生、3・4年生、5・6年生の学年部ごとに行う体育集会という形になりました。そのため、直接お友達と会えず、応戦できない学年もあるかもしれません。でも、心の中では、東っ子全員で一致団結して、勝っても負けても、「楽しかった」と思えるような体育集会にしたいと私は思っています。そのためにも、徒走やダンス、リレーの練習を頑張り、本番で最高の発表ができるようにしましょう。そして、思い出に残る体育集会にしましょう。」

「こんにちは、白団の副団長になりました髙山コウタです。僕が副団長に立候補した理由は、前の6年生が一生懸命みんなを引っ張って頑張っているのを見て、かっこいいと思ったからです。僕は6年生の小学校最後の体育集会を明るく、楽しく、協力できるように盛り上げていきたいです。そして1年生から6年生までいい思い出になるよう団長をサポートし、頑張っていきたいです。白団の皆さん、よろしくお願いします!!」

Aiドリル「キュビナ」での一場面(2年生)

Aiドリル「キュビナ」を1・2年生もよく使用しています。

今日は算数の振返りに使っていました。

〇や?、×で答えてくれるので、その都度、自分で考えて打ち直すことができます。

ある子供が 式で 43-17= と打つと ?が何度も出るので、

不思議に思い私も見ていましたが、

その子は、「あっ」と気付いて 43-17 と打ち直しました。

ノートで書くときには、式を書くときに 43-17= と書くので

そこにもそう書いたようでした。

後はスラスラと答えまでしっかり書き込んでいました。

自分なりに考えて解決できた顔は満足気でした。

【1・2年生のAiドリル「キュビナ」を使った学習】

親子でチャレンジクッキング(夏休みにチャレンジ)

夏休みの東小《親子でチャレンジクッキング》

おやつ作りや野菜をたくさん使った料理、我が家料理などたくさんのレシピや感想が寄せられました。

学校のあちこちに掲示されています。

ある2年生の感想です。

「トマトを切るのがむずかしかったです。あじがとてもおいしくて、またかぞくで作って食べてみたいです。」

親子で一緒に料理をする体験は、きっと子供たちの夏休みのよき思い出として残っていくでしょう。

ある料理研究家の方が言っていました。

親の責任として、①ご飯を炊けること ②味噌汁を作れること ③野菜炒めを作れること この3つの料理を

作ることができるようにしてあげれば、子供は一人暮らしを始めても大丈夫とのことでした。

夏休みの料理の風景が想像でき(^_^)楽しい気持ちになりました。

新学期の授業の様子と委員会活動

【4年生の元気な挙手】 【理科でのタブレット活用】 【静かな読書活動】 【音楽でのタブレット活用】

【1年生の図画工作:夏休みに楽しかったことのタブレットを使った意見の出し合いの場面】

【学校を動かす委員会活動:子供たちの自治的・自発的活動のための話合いと常時活動の実践】

授業では、夏休み明けにもかかわらず、子供たちが伸び伸びと授業をしていました。自分の立てた目標に向かって、

一人一人が努力する姿を見られるのは、見ていて気持ちのよいものです。

東っ子 頑張っています!!

また、最初から委員会活動が行われました。

学校が活性化するか否かは、この委員会活動が活性化するか否かにかかっています。

5・6年生の子供たちが、東小学校のために一人一人の役割をきちんと果たしていく。

それも自治的・自発的に行う。大切な活動だと考えます。

これがひいては、自治会活動等の公的な活動に繋がっていきます。

2学期始業式 と 合唱部の入賞(NHKコンクール・県合唱コンクール)

【オンライン始業式準備】【4の1中田さんの目標発表】 【校長先生の話】 【合唱部 原田部長の話】

2学期の始業式

34日間の夏休みが終わり、いよいよ今日から2学期のスタートとなりました。

宮崎県は新型コロナ感染症の爆発的な感染により、まだまだ感染者は増えています。

そのため、始業式もオンラインで開催しました。

この方式に子供たちも先生方も慣れ、スムーズに進めることができました。

まず、4年生の中田琴彩さんが、2学期の3つの目標をしっかりと発表してくれました。

1学期を振返り、行事の多い2学期に向けてのすばらしい発表でした。

次に、校長より夏休みの振返り、2学期の行事の紹介をし、目標についての話をしました。

「うさぎとかめ」の話から、少し努力すればできる目標を持つことの大切さについて話しました。

東小の「五気」を意識しながら、楽しい2学期をおくれるとよいです。

終業式後、表彰をしました。

コロナ禍の中、練習時間も十分にとれないにもかかわらず、

東小学校合唱部のメンバーが2つの大会で入賞しました。

8月7日 第89回NHK全国学校音楽コンクール宮崎大会 銅賞

8月10日 第77回九州合唱コンクール宮崎県予選 金賞

九州合唱コンクールでは、九州大会に参加することになりました。

9月24日(土)大分県で開催されます。

すばらしい歌声をまた響かせてくれることでしょう。

第58回宮崎県スポーツ少年団中央大会少林寺拳法競技の部 入賞者

7月10日 新富町西体育館で上記の大会が開催されました。

その結果、東小の4名の児童が入賞しました。

拳法歴を聞くと長い子で6年以上、短くても4年以上ということでした。

日頃の鍛錬の成果が発揮されたことと思います。継続することの大切さを改めて感じさせてくれました。

おめでとうございます。

組演舞4級の部 第1位 小玉 倖子さん 德丸 裕菜さん(4年3組)

組演舞2級の部 第2位 岩元 彩花さん 第3位 桑畑 眞之介さん(6年2組)

団体演舞小学生の部 第1位 岩元 彩花さん 小玉 倖子さん 德丸 裕菜さん

第3位 桑畑 眞之介さん

【少林寺拳法の部 入賞者の4名】

1学期の図書貸出を子供たちは頑張りました!!

読書活動に進んで取り組む東小の子供たち

紙ベースで読む読書の効用は、「致知」という雑誌8月号で

東京大学大学院総合文化研究科教授の酒井邦嘉氏が具体的に述べています。

「紙の本が脳を創る」~脳を鍛える習慣を失わないために~

言語脳科学では、紙媒体と電子媒体で脳に与える影響に明確な違いがあることが明らかになってきています。

紙の本で読書する時、脳は単に書かれている内容だけを読み取っているわけではありません。

紙の本の手触りや厚さ、装丁、本文レイアウト、書体など、

五感に訴えてくる様々な要素を同時に処理していきます。

記憶をたどりながら本の頁をめくって、

「あの人物はこの場面で登場した」とか「そのエピソードはここにあった」と、

必要な所にすぐ辿り着けるのはそのためです。(中略)

つまり、本の内容に直接関係の無い手掛かりを含めて、

紙の本は電子書籍よりも遥かに豊かな情報を脳に刻んでくれるのです。(引用終わり)

タブレット活用と同時に読書の推進を今後も図っていきたいと考えます。

【1学期貸出冊数 13476冊】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

宮崎県都城市上東町11-20

電話番号

FAX

0986-22-3480

Eメール

1305ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、都城市立東小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。