お知らせ

福祉体験学習をしました!

3年生は、総合的な学習の時間に福祉をテーマとした学習をしています。

今日は、盲導犬とともに暮らす方からお話を聞くことができました。お住まいは延岡市で遠路はるばるお越しいただきました。

盲導犬との暮らしは8年近くになるそうです。なんと2月14日が盲導犬としての役目を終える日だそうです。とても優しい目をしていました。

いつも盲導犬と一緒に歩いているわけではなく、写真のような棒をもって周囲を確認しながら歩くことを教えていただきました。

盲導犬への指示は、すべて英語でするようです。「アップ」というと起き上がり、寄り添うように、優しく歩いていました。

子供たちからは、自分たちでは気づきにくい「困っていることは何ですか」などの質問がありました。何より困るのは、誰かと会う時に声だけでは誰と会っているのか判断が難しいということでした。「誰ですよ」と、最初に言ってくれると助かりますということでした。子供たちは実際にお話しを聞いたり、体験したりすることを通して誰もが暮らしやすい社会であるために自分にできることについて真剣に考えていました。

新入児説明会を開きました

令和8年度新入学児説明会を実施しました。

たくさんの保護者の皆様に来ていただきました。保護者の皆様の中には、初めてお子様を小学校に送り出す方もいらっしゃると思います。きっと、期待と不安と、両方が入り混じっているのではないかと思います。

でも安心してください。お任せください。お子様の成長のために、全職員が保護者の皆様と手を取り合い、一緒に伴走してまいります。つまり、私たちは保護者の皆様と一心同体なのです。どうぞお声掛けください。

現在の1年生担任からも入学前後のことについて説明がありました。入学までにしていただきたいことは、何より小学校への期待を大------きく膨らませていただきたいということです。私達職員も入学を楽しみにしております。

ボランティアの皆様、ありがとうございます!

6日(金)はボランティア感謝集会を実施しました。

これは東小学校を支えていただいているボランティアの皆様に日頃を感謝を伝えるための会です。そして、自分たちを大切に思ってくださる方々がたくさんいることに気付くための会でもあります。

登校の見守り、ミシンの操作を教えてくださる学習ボランティア、読み聞かせ、民生委員、学校運営協議会などなど、いろいろな形で学校、子供たち、そして私たち職員を支えていただいている皆様です。

代表児童がお礼の言葉を述べました。素晴らしいお礼の言葉でした。このお礼の言葉から、ボランティアの皆様の注ぐ愛情がしっかりと子供たちの心に刻まれていると感じました。

ボランティアの方々、全員にお礼の手紙を贈りました。

なかなか、普段はお礼を言う機会がありませんが、これからはお会いするたびに、元気なあいさつと「ありがとうございます」の感謝の言葉を届けたいですね。

ボランティアの皆様のあたたかな眼差しは私たち職員にとっても大きな励みになっております。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

税の学習をしました。

6年生は社会科で「私たちの生活とくらし」の学習の中で税について学びます。

今日は、その税のプロである税務署の方から税のしくみなどを教わりました。

税金は、みんなの安全を守る警察・消防や、道路・水道の整備といった「みんなのために役立つ活動」や、年金・医療・福祉・教育など「社会での助け合いのための活動」に使われています。そのために必要なたくさんのお金をみんなで出し合って負担するのが「税金」です。もし税金がなかったら、公共サービスを受けるのにすべての費用を自分で負担しなければならないのですね。

税金はどんなところで使われているかクイズ形式で考えているところです。なかなか難しいですね。学校にも税金が使われています。教科書や教室のパソコン、体育用具などの備品、また校舎を建てるお金にも税金が使われています。

このように税金が自分たちにとって身近なものであること、みんなが豊かで安心して暮らしていくのに、税金はとても大切なものであることを学びました。

本物の力をつけよう!

火災を想定した避難訓練を実施しました。

遠目ですが、キビキビと動いている様子が分かるでしょうか?

全児童の避難完了が3分50秒でした。避難した後の整列もしっかりできています。

この訓練では、消防署の方にもご協力いただきました。避難で大切なことや気を付けることなどを教えていただきました。また初期消火の仕方についても教えていただき、代表の児童、先生方が実際に体験しました。

どこに噴射することが大事なのか教えていただきました。

消防自動車も見学させていただきました。

今回は訓練ですが、何よりも大事なことは日頃から気を付けていることを更に頑張ることです。

1つ目は、『先生の話をしっかり聞く』ことです。 先生の話は、目と耳と心で、しっかり聞く習慣を身につけておかないと、 いざという時に慌ててしまい、大切な話や指示を聞きもらしてしまいます。先生の話を聞かなかったために、危険な方向に避難してしまい、命を失ってしまうことがあります。

2つ目は、『落ち着いて行動する』ことです。 避難する時、慌てていると、階段でつまずいたり、友達にぶつかったりして大けがをしてしまいます。逃げ遅れて命を失ってしまうこともあります。東小学校には、「廊下や階段は右側を静かに歩く」という約束があります。命を守る上で、とても大切なことです。

この2つはどちらも、避難訓練の時にしかできない練習ではありません。 毎日の授業や休み時間に、何度も繰り返し練習することができます。担任の先生がいなくても自分の力で安全に避難して、『自分の命は自分でしっかりと守る』ことができる本物の力を身に付けることがとても大事なことです。 これからも、先生や友達と一緒に、毎日しっかりと繰り返し練習していきたいですね。

キッズワークショップ開催!

25日(日)は本校の自慢の行事「キッズワークショップ」が開催されました。今回で7回目(1回はコロナで中止)となります。この行事は、子供たちに地域にある仕事、そこで働く人から仕事内容や思い、実際の仕事体験をして、将来を考える、小さな芽を見つけることを目的としております。

体育館で開会行事を行いました。講師の先生方が50~60名、21業種の方々にご来校いただきました。それでは各コーナーを回ってみましょう!

こちらはドローンパイロットのコーナーです。運動場の砂が舞っているのが分かりますかね?物を運搬するためのドローンで、県内でも最大のドローンだそうです。

こちらは土木工事の体験としてパワーショベルを動かしています。あっという間に穴を掘ることができました。

こちらはファイナンシャルプランナーの方のコーナーです。ちょっと難しいですが、お金のお仕事について教えていただきました。

こちらはテレビ放送局です。インタビューの体験をしています。カメラワークからインタビュー原稿まで、きめ細やかな配慮をしながらインタビューしていることが分かりました。

こちらはダンスのインストラクターの方のコーナーです。みんなでダンスもしましたよ。

こちらは運送業です。大きおなトラックにも乗せていただきました。

これは消防士の体験コーナーです。何をしているかと言いますと、ホースを一気に広げる作業を体験しているところです。かなり難しそうでした。一分一秒が大事ですからね。

福祉に関わる仕事の体験コーナーです。車いすで介助する体験をしました。

これは何をしているでしょう?コップの中に調味料が入っているんですね。調味料の正体を予想しているところです。こちらは飲食業の体験コーナーでの様子でした。

美容師さんの体験コーナーです。実際に髪をさわりながらお仕事のお話をたくさんしていただきました。

こちらはテレビでも見たことがありますね。鉄の棒をもって隙間を通すゲームです。こちらは電気工事のコーナーでの様子です。大盛り上がりでしたよ。

こちらは農業のコーナーです。机の上においてある食材は全部、都城産の食材だそうです。こんなにたくさんの種類ものをつくっているんですね。

こちらは有名な都城大弓のコーナーです。社会科でも学習します。写真では見たことがありますが現物は大きいですね。

こちらは塗装業です。体験も兼ねて、学校のベンチを塗っていきました。一石二鳥です。ありがとうございます。

ヨガの先生にも来ていただきました。心が整いましたかね?

こちらは介護のお仕事体験コーナーです。身体の機能を高めるための体操を教えていただいています。

トリマーさんのコーナーです。ワンちゃんもリラックスしていますね。才能ありです!

司会業のコーナーです。このあとには「うたのひろば」の司会をされるそうです。大忙しですね。

栄養教諭の方からは、給食のことや、栄養教諭のお仕事について教えていただきました。毎日、お世話になっております。感謝です。

医師のお仕事体験コーナーです。身体の中の状態を診ているところです。

これはもうお分かりですね。警察官の体験コーナーです。パトカーにも乗車しました。

どうだったでしょうか?これはすべてPTAの方々が企画運営しているものです。私も教職経験30年を超えますが、こんなに多岐にわたる職種を体験できる行事は初めてでした。子供たちも夢中になって参加していましたが、講師の方々の熱量が更に上をいく、素晴らしい思いをもたれて話されていました。この行事の第1回目に参加した東小の卒業生が今年の春に高校を卒業します。ちょうど、就職や進学など、将来の夢実現に向かうときなのですが、このキッズワークショップで経験した管理栄養士を目指す人もいるとうかがいました。すごいことですね。今日の体験が将来を考える一つのきっかけになっているといいなあと思ったところです。参加いただいた各職種の皆様、PTA執行部ならび保護者の皆様ありがとうございました!

第4回学校運営協議会が開かれました

本年に入って初めての学校運営協議会が実施されました。今回は、昨年末、インフルエンザの感染拡大のために延期しておりました全職員との話合いも含めた協議会です。

このような会を計画した理由は、協議委員の皆様との話の中で「先生方との直接の話がしてみたい」「主役の授業のことをもっと知りたい」というご意見をいただき計画したものです。

まず初めに、本校が目指している「子どもが主役の授業~わさびの授業~」についてスライドで説明しました。具体的に「わ」脇役とは、こういう手立てをとることです!など、本校が日々、実践していること、効果、留意点などを写真や動画などで説明しました。そして、主役の授業を進める上で欠かせないタブレット活用の意義、役割りを説明しました。

説明は本校の情報主任が行いました。こちらも写真や動画を見ていただきながら、なぜこのような活用を図っているのか説明させていただきました。

そして、このあとには、説明したことへの質問も含めて、「みんなでサイコロトーク!」を行いました。

サイコロの目に応じてお題が決まっていて、ちょうどこのときは「東小の自慢できるところ」について、サイコロを振った先生から順番にトークを広げていきました。職員の思っていること、地域の方が思っていること、意見を聞く中で、「うん、うん」とうなずくこと、「そうだなあ」と再発見すること、たくさんの学びがありました。

こちらのグループは、協議委員さんの思いを聞かせていただいているところです。協議委員さんからは「もう少し時間が欲しかった」と、まだまだ話足りないという感想をいただきました。先生方からは「東小が地域から大切にされていることを改めて実感しました」「力強い応援団がいることに嬉しくなりました」などの感想がありました。協議委員さんからは「先生方と初めてお話をして、それでけで気持ちが爽快になりました」「気分がいい」「もっとこのような場をもってほしい」などの前向きな感想をいただきました。

これからの協議会も、全員が前向きになり、学校の教育活動活性化につながるようなものにしていきたいと思います。

茶道教室に行きました!

18日(日)は、おかげ祭り保存会「伝統文化こども寺子屋」事業の子ども茶道教室に行ってきました。

これはどういうことかと言いますと、本校では3年生の総合的な学習の時間に、おかげ祭り保存会の方をお招きし、なぜ祭りをしているのか、伝統とは何か、地域への思いとは何か・・・・など、自分たちの回りにある伝統、地域のために活動している人との関わりを通して、自分は地域の一員として何ができるか、どう地域と関わっていきたいか、伝統として何を残していきたいかなどを学習しています。そんな関わりのあるおかげ祭り保存会の方から「今度、子ども茶道教室をするのでどうでしょうか?」とお誘いがあり、先着10名ということで、見事、当選した子供たちが参加したのです。

これは作法などについて説明をしていただいているところです。場所は神柱公園内の「祭り小舎」です。

おかげ祭りについても説明していただきました。

お抹茶をいただいているところです。

これです。私もちょうだいしました。2回目の体験です。まだ不慣れですのでドキドキでした。

これは何しているか分かりますか?茶器を見ているんです。お茶の世界では「一期一会」ということを大事にしていて、この茶器との出会いは、これが最初で最後かもしれないということで、感謝の気持ちをもちながら茶器を眺めるのだそうです。

このように伝統文化のいろいろな意味や意義を教えていただき大変勉強になった半日でした。

精励賞!合唱部が受賞しました!

都城市では毎年、この時期には精励賞という素晴らしい行い・活躍をした個人・団体を表彰していただいています。

本年度、東小学校からも文化部門で表彰いただきました。

本年度は学校関係者はオンラインでの参加ということで、必死になってパソコンの画面をカメラで撮影しました。

大変、立派な態度で表彰を受けていました。ものすごく誇らしく思いました。表彰という瞬間は一瞬ですが、ここまでの苦労、頑張りは相当なものがありました。放課後や休日にも一生懸命に練習していましたからね。また地域の催しにも積極的に参加していました。合唱部にとっても大きな励みになったと思います。これからの活躍を期待しています。

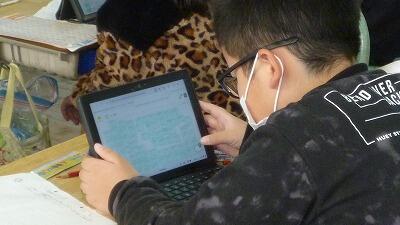

CRT検査を頑張りました!

今日は1年間の学習の定着状況を確認するためのCRT学力検査が実施されました。

本日は国語の検査です。教室を回ってみると、校舎内が静まり返って、いつもの子供たちの活発な意見が聞こえてきません。まるで休日の学校のようです。

写真からも静寂の音が聞こえてきませんか。抜群の集中力ですね。これは高学年の教室です。

低学年の教室です。1年生は初めての検査ですが、集中していますね。明日の算数も頑張るでしょう。

門松、供養していただきました!

東小の新年を鮮やかに迎えてくれた門松。年明け、1週間が過ぎ、役目を終えることになりました。

お礼を伝えながら、取り外していきます。

土は元の場所に戻しました。

おねっこで燃やしていただきました。令和8年も素晴らしい年となりますように!

PTA執行部の皆様、ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願いします

新年あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になりました。

保護者の皆様におかれましては、穏やかで輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

さて、いよいよ令和8年、午(うま)年がスタートしました! 午年は「何事もスムーズに運ぶ」「勢いがある」年と言われています。そこで、3学期のスタートにあたり、みんなで頑張りたいことを「う・ま・ど・し」の頭文字に込めてみました。

「う」:うんと自分を磨こう! これまでの学習の総仕上げです。自分の得意を伸ばし、苦手を克服するチャンス!

「ま」:まとめを全力で! 今の学年でやり残したことはありませんか? 4月の自分に最高のバトンを渡しましょう。

「ど」:どんどん前進! 失敗を恐れずに、サラブレッドのような勢いで新しいことに挑戦しましょう。

「し」:しっかり感謝! 支えてくれた友達や家族に「ありがとう」を伝え、笑顔で学年を締めくくりましょう。

令和8年の東小をどうぞよろしくお願いいたします。

いよいよ仕事納めです!

12月26日は仕事納めの日です。

日頃、なかなかできない掃除をということで目に付いたのが・・・・・

校長室前のトロフィー等の展示スペースです。上にトロフィーがたくさんありますが、下にもたくさんあるんです。下に置いてあったものは、すでに外に出しています。これです。

立派なたてがたくさんありました。磨いてみると・・・・

健康優良学校の表彰です。古いもので昭和20年代になります。たて、トロフィーを磨きながら、東小学校の歴史を感じました。さあ、レイアウトは次のようにしました。

どうですか?自分で言うのもおかしいですが、重みのある展示コーナーになったような気がします。

すっきりして2026年を迎えられます。2025年、ありがとうございました!

2学期終了!2025年も頑張りました

本日は2学期最後の授業日でした。そして2025年の授業日も最後となります。

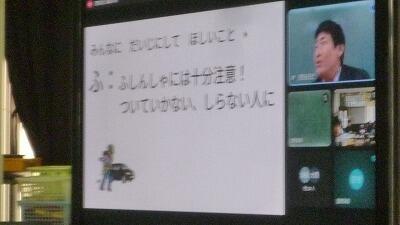

学校では、残念ながらインフルエンザへの対策が必要なため、オンラインで終業式を行いました。

式では代表児童が2学期をふり返って作文を発表しました。2学期は運動会の徒競走の練習として苦手としていたスタートダッシュをがんばって練習したこと、漢字を丁寧に書くことに努力したこと、3学期には二重跳びを絶対にマスターすることを発表しました。しっかり自分に向き合い、よかったこと、これからもっとがんばりたいことを発表できていました。このように節目を大切にすることは、次に確実につながります。素晴らしいですね。

このあとは、2学期の大きな行事の一つである6年生が参加した陸上教室の映像もみんなで視聴しました。

これはリレーの映像です。あこがれの6年生の一生懸命に走る姿に目を輝かせていました。映像には、悲鳴に近い、たくさんの応援の声が入っており、たくさんの人に支えられていることも分かりました。このリレーでは男子が全体1位という見事な成績、女子も組で2位、全体6位入賞という素晴らしい結果でした。他の学校の先生方に鼻を高くして自慢したことも付け加えてコメントしておきました。

最後には生徒指導主事の先生から冬休みのすごし方について「ふゆやすみ」の頭文字を使って約束事のお話をしていただきました。

冬休みは、大みそか、正月と大きな行事があり、いつも以上に交通量が増えます。空気も乾燥しています。約束事をしっかり守り、楽しい冬休みにしてほしいと願っています。

これで2025年の東小学校の教育活動は幕を閉じます。2026年、干支は「午(うま)」へとバトンタッチします。 馬は古来より、その脚力で「物事がトントン拍子に進む」縁起の良い動物とされています。3学期はまさに、次の学年への最終コーナー。馬が障害物を軽々と飛び越えるように、子どもたちにも困難を乗り越え、軽快に駆け抜けてほしいです。ちなみに私も、お正月太りで「馬力(体力)」が落ちないよう、しっかり走り込みを……したいという気持ちだけは持っております。

最後になりますが、本年も学校の教育活動へのご理解ご支援ありがとうございました。来年も引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よいお年を!

新年を迎える準備万端です!

20日(土)は、ちょっとした行事がありました。これです。

立派な竹ですね。これを使ったものです。何でしょう?

門松づくりですね。大きな竹に小さな竹を3本入れて門松を作りました。家庭教育学級の行事の一つとして実施したものです。親子で飾りつけを相談しながら楽しく活動ができました。私も竹を延々と切る作業に従事しました。手が震えてコップが持てない状態です。竹は切るのが難しいということが分かりました。

そして、もう一つ大きな門松も作りましたよ。

校門前に設置しているところです。PTA役員さんや家庭教育学級に参加いただいた保護者、子供たちと作成しました。

これです。見事ですよね。にっこり笑顔にできました。

こんな感じで校門前に設置しております。お近くを通られた際は、ぜひご覧ください。若者言葉ですみませんが、「ばえる」こと間違いなしです。そして、東小学校の運気は、これまで以上に上昇、間違いなしです。

少し早いですが、よい年を迎えられそうです。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

芸術の冬です!

校舎内を回っていると、子供たちの素敵な作品に心癒されます。

2学期の思い出を絵にかいたものですね。運動会もありましたし、遠足もありました。心に残った一場面を上手に切り抜き表現しています。笑い声が聞こえてきそうです。色も気持ちを表したような鮮やかな色使いで、心がパッと明るくなります。これは1年生の作品です。

これは読書感想画ですね。ここのコーナーだけ、海の中にいるような錯覚を覚えます。絵の大きさ以上に魚たちが雄大で大きく見えます。色もしっかり塗り込んで、丁寧に仕上げたことがよく分かります。魚の大きさも意識して書き分けているので臨場感がヒシヒシと伝わってきます。こちらは2年生の作品です。

秋ではありませんが、芸術の冬を感じる掲示コーナーの報告でした。

メディアとのかかわり方を考えていきましょう

12日(金)は参観日でした。インフルエンザも流行しそうでしたが、何とか持ちこたえて実施しました。

今回の参観日では懇談会後に学校保健委員会が開かれました。内容は、第1回学校保健委員会で話題となったスマホなどメディアとの付き合い方です。保護者の皆様にとって大きな悩みとなっているようです。実際、ニュースでも話題になりますが、海外の某国ではSNSに関する法律も施行されています。

そこで今回は市生涯学習課の横田先生を講師としてお招きしました。

実は横田先生のお話は本年度2回目です。家庭教育学級でもお話いただきましたが、大好評で学校保健委員会でも聞きたい!となったという経緯があります。

講話では、スマホなどのメディアによる危険性などを多様なデータを基にお話しいただきました。

中でもルール作りの話は、保護者の皆様にとっても大変参考になったようです。子どもが占有権をもつようになると、ルールの徹底も難しくなります。まずスマホを持たせる前のコミュニケーションが大切ですね。

メディアやネットには、光と影の両面があります。メディアのおかげでできることもたくさんあります。しかし、使い方次第では、危険性もはらんでいます。その両面をしっかり理解した上で、どう付き合っていくのか、みんなで考えていきたいですね。

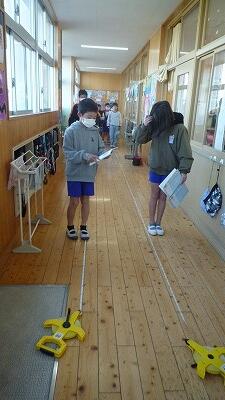

自分の歩幅は?

校内を参観していると、授業中ですが、廊下から声が聞こえます。

何をしているのでしょう?廊下を行ったり来たりしています。足元にはメジャーが・・・・

これは、算数科の「平均を使って」の学習です。10歩ずつ5回歩いて、その平均を出し、そこから10で割り、自分の一歩となる歩幅を調べていました。メジャーの横を、出来る限り、普段の歩き方を意識して歩き、友だちと距離を計り合いました。この歩幅を使えば、メジャーがなくても、歩数さえ分かれば、およその距離を考えることができると気づきました。教科書だけでなく、実際に体験しながら学ぶことは大切ですね。

意見を交流し考えを深めています

学校の木である「いちょう」がきれいに色づいています。寒くなりましたが、鮮やかな黄金色に染まったいちょうを見ていると気持ちが落ち着きますね。

先日植えた一人一鉢も寒さに耐えながら、きれいな花を咲かせるために頑張っています。もちろん、子供たちはお世話を頑張っています。

教室でも学習を頑張っていることでしょう。覗いてみると

タブレットに何やら書き込んでいますね。何の授業でしょう?

道徳の学習のようです。タブレットに自分の考えを書き込んでいるところでした。

どんどんと子供たちの考えが出されてきています。

一生懸命に他者参照しています。限られた時間でたくさんの友達の考えにふれています。意見交流により自分の考えを深めていますね。

お礼のお手紙をいただきました!

これは1年生が秋を見つけようで作った飾りやおもちゃです。左上がマラカス、その隣が松ぼっくりけん玉、右前がどんぐりごま、左が松ぼっくりツリーです。とても上手にできています。これらは、みんなで秋を探しに行ったときに見つけたものと、・・・・・実は地域の方からたくさんのどんぐりもいただいていました。そのお礼に、これらの飾りと、1年生が大事に大事に育てたあさがおの種と手紙のプレゼントを届けました。

昨日は、今度はそのお礼にと、地域の方からお手紙をいただきました。

お手紙の内容です。

こんにちは

お手紙、

どんぐりで作った

コマのおもちゃ

いろいろなかざり

アサガオのたね

ありがとうございました。

上東こうみんかんにかざりますね。

アサガオのたねは、上東こうえんに らいねん、うえますね。

水をからさないようきをつけます。

みなさん ありがとう。

これは絶対に公民館に見に行かなければならないですね。あさがおも一緒に植えたいですね。

お礼の無限ループを続けていきたいです。

春になれば・・・・

最近、寒さが厳しくなってきました。あんなに暑いと言っていた日が懐かしく感じます。

そんな寒い中、春に向けて準備を進めていることがあります。これです。

花の苗ですね。パンジーです。この苗は、全員が一人一鉢活動として大事に育て、6年生の卒業式にはきれいに彩ってくれると願ってお世話します。そのために、今日は鉢植えを行いました。

先生から植え方のコツをしっかり聞いていますね。

優しく、そして大切に植えていますね。「大きくなあれ」と励ましの肥料もたくさん入れました。

春にはきれいな花を咲かせてくれるでしょう。大事に大事にお世話していきます。

3年生のふるさと学習の様子です

3年生は総合的な学習の時間に地域で行われている行事、伝統などについて学習しています。

今日は、本年度2回目となる次の講師の方々をお招きしました。

おかげ祭り保存会の皆様です。立っている姿もかっこいいですね。今日はお祭りを疑似体験しました。それがこれです。

おみこしですね。まず担ぎ方を教えていただきました。さあ、子供たちも挑戦です。

全員の心が一つにならないと、おみこしが傾いていてしまいます。だから掛け声が大事になってきます。全員の大きな掛け声と同時に見事、担ぐことができました。

こちらは獅子舞ですね。獅子舞の仕組みや動かし方、獅子舞の役目や目的などのお話をしていただきました。こちらも挑戦しましたよ。

大きな獅子舞ですね。初めは動きがのんびりしていましたが、動かし方に慣れてくると、元気いっぱいの獅子になっていましたよ。

そして、こちらも体験しました。

太鼓ですね。バチの持ち方から教えていただき、実際に叩いてみました。こちらも初めは恐る恐る叩いていましたが、やっているうちに元気もりもり!力強い音が鳴り響きました。

腕も高く上がっていますね。構えもかっこいいです。

今回、校区内で行われている祭りの体験を通して、なぜ、この行事が引き継がれているのか、なぜ、たくさんの人が関わっているのか、子供たちなりに感じたようです。

幼保園のお友だちを招待しました!

多目的室に人だかりができていました。1年生がお出迎えしているようです。

そうです。今日は幼保小交流活動の一つとして幼保園のお友だちを東小に招待しているのです。

1年生を代表して歓迎のあいさつを行いました。とても立派でびっくりしました。幼保園の皆さんも真剣に聞いていますね。

今日は何をするかというと、生活科で作成した秋のおもちゃのお祭りをするのです。校外で見つけた秋に関するものを使ったおもちゃで遊ぶというものです。

たくさんのコーナーがあって、大賑わいです。

これは、松ぼっくりを使った釣りコーナーです。大物を釣り上げることができたかな?

このほかにも、やじろべえ、どんぐりごま、松ぼっくりを使ったマラカスの演奏など、子供たちの創意工夫あふれるコーナーがたくさんあって、幼保園のお友だちも目を輝かせていました。

このような幼保小の交流を通して、相互の連携を深め、スムーズな小学校入学へとつなげているところです。

もちろん、企画運営している1年生の子供たちも大満足の交流活動でした。

歯は大事!

14日(金)の1校時に4年生は「歯の健康」について学習しました。

今回は歯科衛生士の皆様にも講師として来ていただきました。講師は本校の学校医である「いわよし歯科クリニック」の皆様です。お忙しい中に朝一番で来ていただきました。

こちらは鏡を使いながら磨き残しについて確認しているところです。歯磨きは毎日のことですから積み重ねが大事ですね。今日、学んだことを続けていきたいですね。歯でしっかり噛むということは健康を保つ上で大切なことですから、今後もむし歯予防に心掛けていきたいですね。

いわよし歯科クリニック様、ありがとうございました”!

教室がいつもと違う・・・・?

次の写真には、いつもと違うところがあります。

小学生とは明らかに違う姿が・・・・赤いジャージですからすぐに分かりますね。今日は、妻ケ丘中の生徒さんが職場体験で東小に来ていました。先生という職業を鋭く観察しています。体験後の感想を聞くと、「たくさんの準備、苦労があることが分かった」と話していました。ぜひ教師を目ざしてほしいです。

そして、もう一枚。こちらもいつもと違うんです。

分かりますかね?真ん中です。1年生としては大きいですね。正体は教育実習生です。3名の実習生が3週間の実習を行っておりました。今日は最終日だったんですね。元気があり、とてもひたむきに頑張る実習生でした。ぜひ、こちらも教師を目指してがんばってほしいです。放課後の教室を回っていると、こんなものが・・・

子供たちもいい経験をさせていただきました。みんなで応援しています。

好天気に恵まれました!

7日(金)は1~4年生の遠足でした。1年生は山之口方面、2年生は高城方面、3年生は霧島方面、4年生は宮崎方面に行きました。全部、回りたかったですが、距離の問題が・・・・

ということで、学校から近い1・2年生の遠足を見て回りました。

1年生は山之口の陸上競技場内の遊具で思い切り遊んでいましたよ。どこかしこで大歓声が起こっていました。

2年生は石山観音池にある広場に集合していました。先生からの注意事項を真剣に聞いています。

石山観音池公園もたくさん遊具があって、こちらも1年生に負けないぐらいの大歓声が起こっていました。

素晴らしい秋晴れのもと、元気いっぱい楽しんだ遠足でした。

校内音楽発表会を行いました!

今日の1時間目は校内音楽発表会を行いました。

これは、次週、MJホールで市音楽大会に4年生が出場するため、その校内お披露目と、日頃、各種コンクールに出場している合唱部が九州大会で金賞を受賞したことを祝し、これまた校内お披露目ということで時間を設けました。せっかくの機会ということで4年生、合唱部の保護者もお招きしました。

こちらは4年生の発表の様子です。「赤い屋根の家」の合唱と、「マツケンサンバ」の合奏でした。全員の音がきれいにそろっていて、ここまで仕上げるにはたくさんの練習があったのだなあと感じました。

合唱部の発表です。金賞を受賞した「はな」を含む2曲発表がありました。感想は言うまでもありません。児童の感想には「金賞だと思います」とあり、2個目の金賞をもらいました。

来週の音楽大会では、今までたくさん練習してきましたら、自信をもってがんばってほしいです。

命の授業~いま生きている、ありがとう~

2年生、4年生、6年生を対象に「命の授業」を実施しました。講師には、地域でお世話になっているすみ産婦人科様をお招きしました。スライドやリアルな模型を使いながら、一つの命が宿り、この世に誕生するまでの奇跡を、丁寧に教えていただきました。特に、小さな命が懸命に脈打つ心音を聞く体験では、子どもたちも神妙な面持ちで、お腹の中の赤ちゃんの「がんばっている音」に耳を傾けていました。

おなかの中の赤ちゃんの様子をスライドで説明していただいているところです。

赤ちゃんの模型を抱いて、だんだんと成長する赤ちゃんの重さを実感しているところです。

後、多くの子どもたちが深い感想を寄せてくれましたが、中でも「こんなに大変な思いをしながら産み育ててくれているおうちの人に、ありがとうって言いたいです」という感想は、この授業の目的がしっかりと伝わったことを示す、感動的な言葉でした。ぜひ、ご家庭でもこの機会に、お子様が生まれてきた日のことや、成長の喜びを話題にしてみてください。改めて、ご家庭の愛情の深さを子どもたちが実感する良い機会になると思います。

東っ子の皆さん、ここまで元気に育ち、東小学校に来てくれてありがとう!これからもよろしくです!

市陸上教室で大活躍!

11月4日は市陸上教室が行われ、本校の自慢のリーダーである6年生が参加しました。

さあ!がんばるぞ!バスに乗り込む前には運動場でバトンパスの練習を行っていました。自主練だそうです。気合いが入っています。ん?バス?

そうなんです。今年はすぐ近くの市陸上競技場が会場ではなく、山之口のkurokiriスタジアムなんですね。

電光掲示板にも走る姿が映し出されています。まるで世界陸上に出場したみたいです。

選抜リレーで待機している女子チームです。緊張感が伝わってきますね。

こちらは男子チームのスタートの様子です。望遠最大限で少しふんわりとした写真になっていますが、緊張感が伝わってくるでしょうか?

それにしても、なぜ、走っている写真がないのか・・・・そうです。応援に夢中になり、とても写真を撮れる状態ではなかったのです。男女ともに激走で好成績を収めました。男子チームが全体1位、女子チームが組2位でした。何よりみんなで懸命に応援する姿が「優勝!」でした。6年生!よくがんばりました!

ミシンは難しいなあ・・・

高学年の学習には「家庭科」があります。目的は、家族や家庭、衣食住、消費や環境などについて、日常生活に必要な基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を身に付けるようにすることです。

その衣生活に関わるものとしてミシンの授業が行われたいました。

よく見ると先生がたくさんいるような・・・

はい。その通りです。たくさんいるんです。先生は地域の皆様がボランティアで参加いただいています。

ミシンはちょっとしたことで動かなくなったり、糸がからまったりなど、慣れるまでに時間を要します。あまりふだん使わないからですね・・・・・そこで地域のボランティアの皆様にご協力いただいているのです。最初の写真にたくさんの先生が映っていたのは、そういうことだったんですね。

マンツーマンで教えていただくので技能もグングン身についていきます。

ミシンの扱いも丁寧に教えていただいています。自分でもできるようになります!

今日は地域の先生といっしょにがんばる6年生の学習の様子でした!

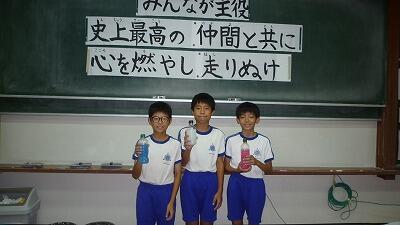

史上最高の仲間とともに 第107回運動会

10月26日は、それまでの肌寒い日から一転して夏の名残のような暑い一日でした。

天候心配でしたが、無事、最後まで実施できました。ご声援いただいた皆様ありがとうございました!

東っ子の元気いっぱいの姿はいかがだったでしょうか?

1年生の立派な挨拶から始まり・・・・

6年生団長の力強いエール交換で、みんなの心が一つになり・・・・

徒競走や・・・・

団技・・・・・

ダンスなどを、全員が「みんなが主役」を合言葉に精一杯頑張りました!

今年は白団のダブル優勝で幕を閉じましたが、全員が勝ち負け以上に大切な「心を一つにすること」「なかま」「最後まであきらめないこと」このことを学んでくれたと思います。負けて悔しい思いをもつことも大切です。そして悔しさとともに、自分に勝った相手のがんばりも認め、讃える気持ちも大切だと思います。それこそが本当の意味での成長につながると信じています。

次の日の解団式の様子です。

赤団です。

青団です。

白団です。3つの団ともに、団長、リーダーがこれまでを振り返り、自分の思いを立派に発表し、団員みんなから大きな拍手が起きていました。

最後になりますが、当日は熱い応援をありがとうございました。皆様の温かい応援、眼差しが子供たちの成長の大きな力となっています。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

妻ヶ丘地区まつりがありました!

10月19日は妻ヶ丘地区ふれあい祭りが開催されました。会場は、地区公民館と本校の体育館です。

本校からは合唱部が参加し、美しいハーモニーを披露しました。

地域の皆様にも子供たちが頑張っている姿を披露できて、とても良い機会になりました。

発表以外にも作品展示などもありました。これは低学年の作品です。色鮮やかで見ているだけで楽しくなってきますね。

この他、体験コーナー(スライム作り、紙飛行機づくりなど)もあり、大盛況のお祭りでした。

予行練習をがんばりました!

今日は次週の運動会前の予行練習を実施しました。

颯爽と入場する姿いいですね。5・6年生の気合いが伝わってきます。

澄み切った青空に力強いエール交換の声が響き渡ります。

徒競走ですね。腕をしっかり振って一生懸命に走っています。

玉入れです。予想以上にたくさんの玉が入っていました。本番でもたくさん入るかな?

運動会になくてはならない団技の一つ「台風の目」です。チームワークが大切です!

小学校最後の運動会で6年生が魅せる魂の踊り!お楽しみに!今日は出入りの確認のみでした。

あと1週間。全力で駆け抜けていきます!

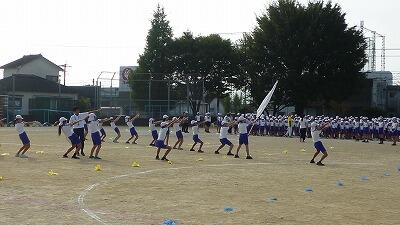

運動会全体練習2回目です!

今日は運動会全体練習の2回目が実施されました。練習前の様子です。気合いが伝わってくるでしょうか?

整然としています。さあ、頑張って運動会を成功させるぞという気持ちが全員から伝わってきます。いいですね。

ラジオ体操にも躍動感が出てきました。しっかり全身を使って体操しています。お見事!

団ごとの動きも機敏です。見ていて気持ちがいいですね。各団のまとまりもグッドです。

今回は応援団の練習も行われました。これはエール交換の様子です。リーダーもよく頑張っているんですよね。声をお届けしたいぐらいです。

わが東小が誇る3人の団長による全体エールです。気持ちがヒシヒシと伝わってきます。

運動会は26日です。あと2週間を全力で駆け抜けていきましょう!

地域の皆様に見守っていただいています

毎月、主任児童委員の方が学校に来校されます。

目的は、学校と地域で子供たちを見守っていくための情報交換をするためです。

今月も今日、主任児童委員の鈴木さんが来校されました。

放課後に公園で遊ぶ子供たちの様子など、学校では把握していないこともたくさんあり、とても有意義な話合いでした。

これからも連携して学校地域で子供たちの成長の手助けをしていきたいです。

10月全校朝会

10月に入りました。本年度も折り返し地点となります。時の経過は早いものです。

さて、全校朝会の行われた10月3日は、前期あゆみを渡す日でもありました。

あゆみの「あ」は新しい目標を見つける「ゆ」夢を叶えるために今頑張ることが必要な力を知る「み」みんなの成長の証

今学期、後半もがんばっていくことを期待し、精一杯応援していきます。

10月になりました。運動会練習も本格的になってきました!

運動場に子供たちが勢いよく集まってきました。今日は運動会全体練習の1回目です。1回目でこの見事な体育座りです。

指揮台には代表あいさつの6年生がいます。注目の仕方もビシッと決まっています。

ラジオ体操ですね。真っ直ぐ伸びた腕、いいですね。全校で行うラジオ体操は迫力がります。青空をバックにいい写真です。と思います。

退場をしている様子です。誰一人として、のんびりしていません。素早い動きです。

今日は開会式をはじめとした集団で動く場面の練習をしましたが、今後は応援なども練習していく予定です。各学年では、徒競走や表現などの練習も行っています。約1か月後に披露しますからお楽しみに!

交通少年団もがんばっています!

朝早く、校門前で打ち合わせをしています。

何の打ち合わせかと言いますと・・・

これです。パトカーを前に勢ぞろいです。これは交通少年団の子供たちが交通安全運動に出発する前の一枚です。

とても凛々しいですね。

パトカーに乗車すると、顔が緊張感一杯になっていましたよ。

交通安全への御協力お願いします。

本校の周辺は交通量が多く、また道幅の狭いところも多数あるため、子供たちには十分気を付けるように話をしているところです。また、交通安全の取組として学校周辺はスクールゾーンに指定されているところがたくさんあります。

このたび、妻ヶ丘地区まちづくり協議会から、このスクールゾーンをもっと周知してくための横断幕をいただきました。次の写真は設置している様子です。

体育館側に2枚設置しました。

黄色の横断幕で大変分かりやすいものになっています。

スクールゾーンはAM7:30~8:00です。子供たちの安全な登校のために御協力お願いします。

仲間をつくろう!

これは何の写真なのか?おじぎしているように見えますが。

3年生の学習の様子です。この日はゲストをお招きしてお話を聞きました。

この法被で分かりますかね?

おかげ祭り実行委員会の皆様にお話しをうかがいました。最初の写真は「おかげさんです」という挨拶をしていたところですね。

「なぜ、このおかげ祭りが始まったのか?」それは、都城に祭り文化を根付かせたいという思いと、祭りに関わる中での「仲間」というものを作り広げ、誰もが生き生きと活躍してほしいという思いから始まったことをうかがいました。私達、教職員が日頃から大事にしていきたいと思っている「仲間」「思いやり」「礼儀」「挑戦」「ふるさとへの思い」・・・・熱く熱く語っていただきました。11月には、神輿を担がせていただくなど、祭りの一部を体感させていただく予定です。熱気に満ちた2時間でした。ありがとうございました。

赤白青、どの色かな?

今日の朝の活動はオンライン集会でした。朝から気温が高いので全体集合はもう少し先ですね。

体育主任の先生から運動会に向けたお話がありました。黒板に貼り付けてあるスローガンのように、一人一人が活躍し、運動会を通して最高の仲間づくりをしてほしいとお話がありました。そして、お話のあとは、6年生のリーダーの登場です。

水の入ったペットボトルの前でジャンケンをしています。これは、どのペットボトルを選ぶか決めているのですね。でも水の入ったペットボトルでどうやって色が決まるのでしょう?

選んだペットボトルを上下に激しく振り始めました。あーら不思議、なんと透明なペットボトルが赤白青になってきました。

色が決定し、各団の団長さんが意気込みを話し、結団式を終えました。大変立派で堂々とした代表挨拶でした。まだまだ暑い日が続きますが、それ以上に熱い練習が始まりそうです。

第3回学校運営協議会が開かれました!

2学期に入って初めての学校運営協議会でした。

写真のとおり、今回はいつもと違い、給食試食の時間を設定しました。委員の皆様の幼少期の給食事情など、昔と現在の違いについて花を咲かせましたが、話題は給食以外の昔と今の話にも広がっていきました。

それは、本校が大切にしている「子供が主役の授業」です。昔と違う部分をもっと見てみたいというリクエストもいただきました。学校からは校長室の中の学校運営協議会ではなく、もう少し場所を広げて職員とも熟議していきましょうと提案したところです。年間計画にはありませんでしたが、早速、冬休みに熟議の場を設定しようとなりました。東小学校がもっともっと素晴らしい学校、地域と共にある学校となっていくために、いろいろな方々の知恵を拝借し頑張っていきたいです。

東小学校の朝です!

校長室からの運動場の様子です。朝の運動場は、静まり返っているはずですが・・・・

何やらゴトゴトと音がします。

音のする方に少し近づくと人影が・・・

音の正体は本校の体育主任でした。ラインカーでトラックのラインを引いていました。今、子供たちは運動会練習を頑張っていますが、先生たちも練習準備など陰で一生懸命に頑張ってくださっています。

清々しい気持ちで校門を出ると

保護者の方が見守り活動をしてくださっていました。本当にありがたいです。たくさんの支えがあって学校の教育活動を進められていると実感した朝でした。ありがとうございます。

熱中症に気を付けながら練習を頑張っています!

今週も暑い日が続いています。これだけ暑いと外での活動を制限しなければならないのが現状です。本校は先日のブログでお知らせしたように10月に運動会を控えていますので、運動会練習もそろそろ開始なのですが、熱中症指数を適宜確認するなど、細心の注意を払っいながら取り組んでいます。

これは水筒ですね。必需品です。またこの後にはミストが散布されるようになっていて、適宜、涼をとるようにしています。また、運動場での活動は午前の早い時間をメインとして、それ以外は教室内でのダンス練習、体育館での練習としています。この日は、低学年児童が徒競走の練習を行っていました。

スタート前ですね。練習ではありますが緊張感がありますね。

足が良く上がっています。ゴールではスピードを緩めるのではなく、走り抜けています。先生の「走り抜けて!」という力強い声が響いていました。今年のスローガンにある「走り抜け」が全学年で披露できるよ思います。お楽しみにです。

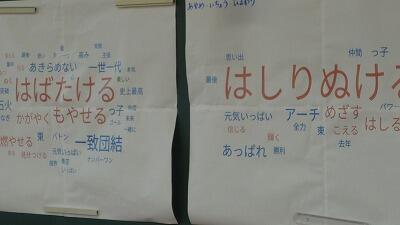

スローガン決定!

9月に入りましたが猛暑日が続いています。残暑ではないですね。

本校では10月に運動会を予定していますが、熱中症指数が高い日が多いため、なかなか運動場での練習ができない状況が続いています。

そんな中、運動会に向けた運営委員会が実施されていました。

学級や委員会の代表が集まって真剣に議論しています。黒板には模造紙が貼り付けてあります。

たくさんの文字、それも大小、大きさが違います。拡大すると次のようになっています。

全員の運動会ですので、全校の意見を集約し、キーワードとして視覚化しています。この模造紙を基にみんなの思いが一つになるスローガンを考えていたのですね。そして決定したのが・・・・

「みんなが主役 史上最高の仲間と共に 心を燃やし 走り抜け」 です!

「みんなが主役」は本校の先生たちがよく使っている言葉ですね。子供たちの心にも浸透しているようです。

10月下旬の運動会を楽しみにされてください。きっと全員の輝く姿を御披露できると思います。

給食当番がんばるぞ!

2学期が始まり、1週間が経過しました。

2学期からは、清掃は縦割り班に変更、そして給食当番にも変更があります。

さあ、これが変更の様子です。写真はコンテナ室まです。何か分かりますか?

2学期からは1年生も食器等を自分たちで運ぶことになったんですね。自分たちでできることを増やしているのです。コンテナ室前の階段も二人で横並びになって運んでいます。こうすると、こぼれたりしませんね。大変丁寧に頑張っています。

このように、できることを増やしていきたいですね。1年生、ファイトです。

避難訓練を実施しました!

9月1日は「防災の日」これは1923年(大正12年)に発生した関東大震災を教訓にして制定されました。本校では、毎年この時期に避難訓練を実施し、地震や火災に備える意識を高める機会としています。

地震想定の訓練で、できる限り建物から離れた運動場の中央に避難しています。

どの学級も確実に点呼できました。誰一人取り残すことなく避難できました。集合も整然とできていました。

避難するときに大切な約束は、毎日の生活の中でも大事にしなければならない約束です。例えば、先生や友達の話を静かに聞く、放送がなったら沈黙するなどです。日頃の取組がいざというときに役立ちます。「おはしも」については、今回の訓練に限らず、日頃から意識していきたいです。暑い中でしたが、とてもよい訓練ができました!

掃除オリエンテーション

東小学校は、週2回、清掃の時間があります。1学期は、各学級ごとに清掃場所が決まっていましたが、2学期からは縦割り清掃にモデルチェンジしました。ちなみに縦割り清掃とは、高学年の児童を班長として中学年、低学年の異学年による清掃班で清掃することです。コロナ禍では、異学年による活動を制限していましたが、2学期から再開です。この清掃のよさは、高学年児童のリーダー性伸長や、児童同士の協力、教え合いなど、児童の主体性を育むことです。

職員玄関も分担して黙々清掃を続けています。

床も丁寧にコの字を描くように拭いています。おかげで校長室の床もピカピカです。

夏休みの思い出を話そう!

2学期が始まりました。各学級では夏休みの課題点検、2学期の目標設定、係活動の確認など、新学期スタートならではの活動が実施されていますが、長ーい夏休み明けということで思い出話に花を咲かせる活動も行われています。

これは夏休み思い出すごろくです。さいころをふって出た目にそって何を話すか決めています。

さあ、何を話すことになるかな?ちなみにタブレットは電子サイコロをふるために使っています。

1年生では絵日記をテレビモニターに映して夏の思い出を伝える活動を行っていました。

2学期も夏休みに負けないぐらいの心に残る思い出をたくさん作っていきたいです。

2学期スタート!

26日は2学期始業の日でした。

2校時に始業式が行われましたが、なんとNHKが取材に来られました。放映時間等についてはシグフィでお知らせしましたが、見逃された方はNHKプラスなどで再チェックされてください。元気溌溂な東っ子が紹介されていますよ。なお、私は取材対応等、いろいろやっていた関係で始業式の写真は撮れませんでした・・・・残念・・・・

長い休み明けではありましたが、相変わらず元気いっぱいの子供たちと再会できたことに嬉しさと、ホッと一安心と、幸せな時間を過ごせました。1年間でも最も長く、そして気候の変化があり、行事も目白押しの2学期です。実り多き4ヶ月となるように子供たちとともに頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

最後に始業式のときに代表作文を紹介します。

2学期にがんばりたいこと

4年2組 くらみつ はな

わたしは、1学期をふり返って2学期にがんばりたいことと、がんばれたことが2つあります。

1つ目は、自学のノートの書き方です。自学ノートでは、毎日ちがう教科を書いて、できるだけ分かりやすくまとめて文字をきれいに書くことなどを意識して書いています。自学のノートをきれいに書くとノートにシールをはってもらったり、大きい花丸をかいてもらったりすると、毎回、(きれいに書いてよかったな)と思うので、とてもやりがいを感じます。ほかにもノートをきれいに書くと、国語のノートをまとめるときに、きれいに書けて気持ちよくなります。なので、2学期からも自学ノートをきれいに書くことをつづけたいです。

2つ目は漢字のことです。4年生になると、画数が多い漢字や、覚えにくい漢字などがたくさん出て来て、なかなか覚えたり、音読みと訓読みが分からなかったりするところや、すぐ忘れてしまうことがプリントやテストでは何回もありました。なので、2学期になったら漢字をたくさん覚えていきたいです。

わたしは、これからがんばれたことや、がんばれそうなところを見つけて、直したり、もっとがんばっていきたいです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

宮崎県都城市上東町11-20

電話番号

FAX

0986-22-3480

Eメール

1305ec@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、都城市立東小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。